亲历过程 积累经验 深化概念

2021-06-21李苏苏

李苏苏

【摘要】在“认识周长”磨课经历中,引发笔者思考,深入研究周长概念的本质及学生对周长学习的已有经验,找寻两者之间的冲突点,在此基础上探究新的教学模式,以及通过有效的活动设计,让学生在自主操作中更深入地理解周长概念。同时,思考在空间与图形概念教学中设计有效的学生活动,让学生在自主探究、合作交流中学会观察、猜想、验证、推理、归纳等一系列数学活动经验,从而理解概念本质。

【关键词】 空间与图形概念;概念教学;基本活动经验

概念学习是开启新知的敲门砖,而对于概念的准确理解与把握,是认识数学现象的重要基石,概念学习承载着同类型知识学习承上启下的重要意义。概念的重要性无可取代,但概念的抽象性也是现实存在的。小学阶段存在众多空间与图形领域中的概念,如何能使学生更深刻地理解空间与图形的概念,更好地应用这些概念?

在教学“认识周长”时所暴露的教学短板,促使笔者不得不思考如何改变现有的教学思维,如何让学生在活动中积累经验又能达到对概念的有效理解。

一、缘起——周长?面积?傻傻分不清

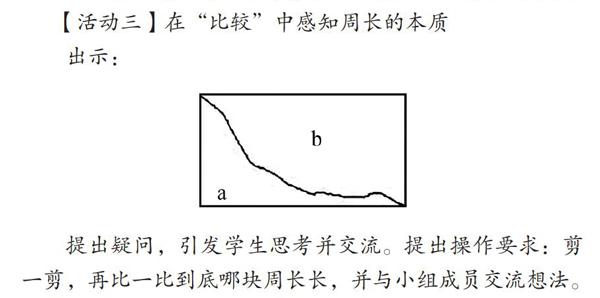

笔者在初次尝试“认识周长”教学时,在练习中安排了以下练习(如下图),比较a和b的周长。教学过程中学生的反应有些出人意料。

【片段一】

师:李老师不小心将这个长方形撕成了a和b两个图形,想一想,这两个图形,谁的周长更长?

课件展示:

生1:b的周长更长。

生2:我也觉得b的更长。

生3:我觉得它们一样長。

(稍作等待)

师:产生了不同的意见,老师了解下,认为b的周长比较长的同学举手。

此时,60%左右的同学举起了手。

为什么学生会认为b的周长更长?对学生的询问中了解到,学生的认知中存在两种不同水平的错误认知:

情况一:在直观比较中,下意识比较大小,而忽略了周长。

情况二:存在“面积越大,周长越长”的片面思维。

在学习了周长之后,依然不会从周长本质出发去比较两个图形的周长,只能说明,学生对于周长的概念是模糊不清的,是片面的。

二、反思——寻找概念本质与学生经验的冲突点

什么是周长?查阅各种资料,对于周长概念的描述,基本有以下几种:1.可求长曲线所围平面区域的周长是这个区域的边界的全长(出自《数学百科全书》)。2.一个平面图形周围长度的和,叫作这个图形的周长(出自《小学教师实用数学辞典》)。教材对于周长的描述为:封闭图形一周的长度,是它的周长。综上所述,周长的本质是长度,而且是图形一周边线的长度。

查阅教材安排,发现在此之前学生认识了众多的立体图形和平面图形,但对于图形的认识,仅仅是对不同形状图形的区分,感知它们的表现特征,只在前一课学习中第一次深入了解长方形和正方形表象下的本质特征。而生活中学生对图形的感知除了形状,更多的体验则是其大小,对图形的周长体验少之又少。

将“周长”两个字分开解读。“周”即一周、周围,学生有丰富的描边线的经验,但描边线与描周长存在本质的不同,描边线是描出图形中所有的线,而描一周是指描封闭图形外围的一圈。丰富的描边线活动经验反而会对学生描周长产生负迁移。“长”即长度,学生对于长度的学习经验可谓丰富,但对于长度的认知停留在一条线段的长度,而周长则是长度之和,对此又是一次思维跨度。

结合以上分析,找到学生学习周长概念的两个冲突点:冲突一:学生对图形一周的认识和理解存在偏差;冲突二:在认识图形一周的基础上,如何再次突破一周,理解一周的长度才是周长?

三、重构——亲历数学活动,丰富基本活动经验

找准学生学习周长的冲突点,即找到了教学难点,以突破难点,理解概念的本质。在教学中,应让学生充分体验和感悟一周、边线的意思,并在测量周长、计算周长等活动中,理解周长的概念本质,学会灵活应用。鉴于此,笔者对教学过程进行了调整,设计三个体验活动,让学生亲历活动,在活动中感知周长的概念。

【活动一】在“描、摸、指”中感知一周。

(1)出示素材一:树叶

引导学生描出瓢虫爬行的路程即树叶的一周。展示学生可能描出的各种不同情况,在对每种错误情况的一一纠正中,让学生体会到树叶的一周必须要沿着树叶的边沿描,从起点开始回到起点,感受首尾相连。

(2)出示素材二:三角尺、一元硬币、五角星卡片、平行四边形卡片

引导学生摸一摸、指一指每个物体的一周。重点让学生理解三角尺的一周仅仅指外围的部分,不包括里面的线条。

【活动二】在“测量、计算”中深化一周的长度

为学生提供测量工具(毛线、软尺、直尺等),引导学生选择合适的工具测量以上活动中所用到的素材二中物体的周长。

小组合作通过测量、计算等活动探究以上图形的周长。

【活动三】在“比较”中感知周长的本质出示:

提出疑问,引发学生思考并交流。提出操作要求:剪一剪,再比一比到底哪块周长长,并与小组成员交流想法。

古人语:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”如果让学生从字面上理解周长的概念,其实也不难,但是这样的理解是表面的、片面的。只有通过亲身体验,在体验活动中有所感悟,对于周长的理解才会更加准确,也更加深入。

四、深思——亲历过程,积累经验,促进对概念的理解

小学阶段众多空间与图形的概念教学中,让学生亲历概念形成的过程,方能提高学生对概念的理解。所以在教学中,教师应找准学生学习的认知冲突点,精心设计教学活动,让学生在活动中感知数学概念,理解概念本质。

例如,二年级上册“角的认识”教学中,根据学生对角的形态理解得不完整性,设计以下数学活动帮助学生加深对角概念的理解。

【活动一】摸角。此活动分两步,第一步:在大屏幕中呈现图片(剪刀、钟表、单双杠),指出哪里有角,指导学生正确指角的方法。第二步:自主操作,找出实物中的角并指出角。提供给学生吸管、三角尺、两根小棒(活动角)等素材,先判断是否有角,再摸角。

【活动二】创造角。利用提供的学具创造一个角,并指出角的顶点以及两条边的所在。

【活动三】比角。第一步:学生自主操作活动角的大小变化,直观感知:角的两边撑开得越大,角就越大。第二步:用活动角摆一个与教师所摆直角一样大的角,对比两个直角的大小,补充结论:角的大小与边的长度无关。

再如,人教版三年级下册“认识面积”,此前学生对周长的认知会影响学生对图形的关注点。所以在学习面积这一概念时,既要让学生理解面积的概念,同时也要区分面积和周长的不同。对此,笔者提供了四个大小不一的长方形,围绕长方形安排三个数学活动,让学生体验平面图形的大小,在活动中加深对面积概念的理解。

【活动一】从摸、指中感受物体表面和封闭图形的面。摸一摸手掌面、桌面、书本面等物体的表面,指一指、摸一摸四个长方形的面。通过此活动,让学生感受物体表面和封闭图形中的面。

【活动二】涂色比赛中体会面的大小。比赛要求任选一个图形进行涂色,比一比谁涂得快,激发学生已有经验,促使学生思考面的大小。

【活动三】选材密铺,感知面积的对等转换。质疑两个长方形面积的大小,思考如何比较。让学生自主选择材料并探索比较的方法,从活动中体验选择正方形密铺,能通过其数量的多少判断图形面积的大小,不仅更深地理解了两个图形的面积,同时感受面积单位的形成过程。

荷蘭数学教育家弗兰登塔尔说过:“数学学习是一种活动,这种活动与游泳、骑自行车一样,不经过亲身体验,仅仅看书本、听讲解、观察他人的演示是学不会的。”这就需要教师在课堂上为学生精心设计有效的数学活动,让学生在自主探究、合作交流中学会观察、猜想、验证、推理、归纳等一系列数学活动经验。学生只有在“亲身经历”中学习到概念的本质,才能使概念深入人心,使其终身不忘。

【参考文献】

[1]吴正宪,刘劲苓,刘克臣.小学数学教学基本概念解读[J].教育科学出版社,2014(21).

[2]李兰瑛.积累数学基本活动经验,我们这样做[M].北京:教育科学出版社,2016.

[3]吴正宪,周卫红,陈凤伟.吴正宪课堂教学策略[M].上海:华东师范大学出版社,2012.

[4]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2011年版).北京:北京师范大学出版社,2013.