“五调朝元”究竟是借字还是移位?

——对《东北鼓吹乐中的实践性乐语乐蕴》①的商榷

2021-06-21○李放

○ 李 放

前 言

2020年,关冰阳博士发表于《中国音乐》第3期的《东北鼓吹乐中的实践性乐语乐蕴》(以下均简称为“关文”)一文在谈及“五调朝元”理论时支持以李来璋先生为代表的“移位说”,而否定“借字说”。笔者认为关文否定“借字说”的几个论据尚待商榷,其中某些论据恰恰可以证实“借字说”的合理性。为此,笔者结合近期田野考察及科研成果,也加入到这个话题当中来,再次对这个“老问题”进行讨论。

1985年,李来璋先生的论文《五调朝元》②参见李来璋:《五调朝元》,《音乐研究》,1985年,第4期。将这一手法正式引入到学术界的视野,引起广泛关注。他认为“五调朝元”是通过将本母的每个音按照某种音级规律分别移位获得的,即“依此原理和循环规律,在五声音阶或以五声音阶为主的乐曲(曲调)中,按着原乐曲的音级结构进行续进,也必然是五次而返始复原,从而在同宫系统中自然形成了五种调式转换。进而也就构成了以五声音阶为主的乐曲的独特的旋律模进规律。③李来璋:《五调朝元》,《音乐研究》,1985年,第4期,第94页。”本文将此观点简称为“移位说”。

但从目前搜集到的几十篇关于“五调朝元”的研究文献来看,对于其原理的解释还有另外一种,即“借字说”。如:林林的《五调朝元、三十五调朝元解昧》④参见林林:《五调朝元、三十五调朝元解昧》,《中国音乐》,2009年,第4期。、刘永福的《“五调朝元”探微》⑤参见刘永福:《“五调朝元”探微》,《黄钟》,2010年,第1期。、褚历的《借字的原理和运用》⑥参见褚历:《借字的原理和运用》,《中央音乐学院学报》,2015年,第3期。等。以上文章均以文字和谱例详细阐释了“五调朝元”中除了宫调式以外,其余同宫系统内的四个调式都是通过在其他四个不同宫调系统采用借字手法获得的。本文将此观点简称为“借字说”。

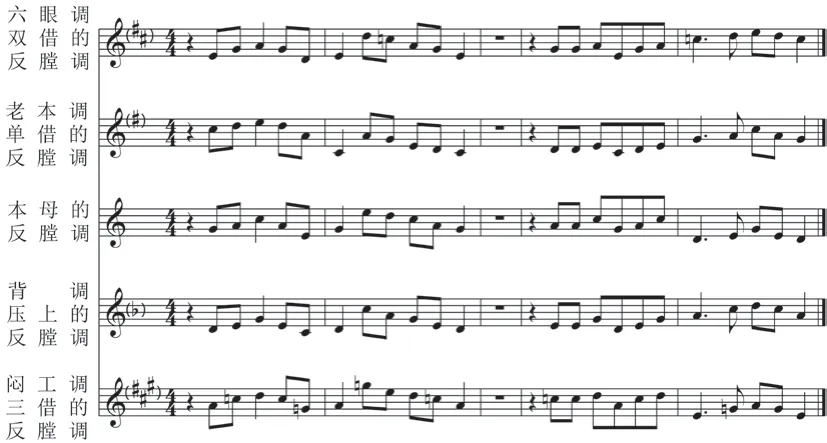

“五调朝元”的谱面形态非常类似欧洲作曲技法中的移位重复。(见谱例1)

谱例1中的《哭皇天》是辽宁鼓乐中常用于“五调朝元”演奏的一首传统乐曲。第一行是其本母谱,为羽调式。第二、三、四、五行分别为商、徵、宫、角调式。五种调式同样以C为宫,彼此做“鱼咬尾”式的连接。各连接调式之间相对应的音均相隔五声调式中的一个音级,如:羽调式的起始音为角,商调式的起始音为羽,角音与羽音相隔了一个徵音,之后各音关系以此类推。

谱例1 《哭皇天》“五调朝元”谱⑦文中谱例1、谱例2、谱例4和谱例5中的“本母”为引用谱例,其余谱例为李放转谱、制谱。“本母”谱引自张正治:《唢呐曲集》,北京:音乐出版社,1956年,第166页。

“五调朝元”的谱面结果是一种同宫系统内的调式转换。若将“移位说”理解为“仅对谱面”做出的分析,是非常值得认同的。但如果从演奏实践的角度出发,来解释“五调朝元”的根源和过程,那么“移位说”就值得商榷了。关文虽以“实践性”为题,但却仅以现有的文献资料为基础,从理论的角度进行了多方论述。而没有走到真正使用“五调朝元”的民间艺人当中去,恰恰忽略了实践本身。

一、按照“移位”的思维方式即兴变奏出“五调朝元”是难以付诸于艺人的实践操作的

关文认为:“由于民间乐语的模糊多义性,即便在同一音乐品种中,基于不同音乐实践对其理解认识就会有所不同。”⑧关冰阳:《东北鼓吹乐中的实践性乐语乐蕴》,《中国音乐》,2020年,第3期,第44;46页。

但笔者认为,即便不同地区艺人对“乐语”的认识差异再大,从艺人演奏技艺或能力来看,也难以将具有一定难度的完整乐曲按照“移位”的方式进行即兴变奏。除非提前写好乐谱后照谱演奏,或死记硬背五个不同的乐谱。但民间艺人在演出中都是在牢记一个乐谱的基础上即兴变奏,进行多个曲调的发展。他们即便技艺再高超,也不能在忙于背着演奏复杂乐谱的同时还能在脑海中迅速反应出每个音接下来该移位成哪个音。更何况艺人们还要兼顾五个旋律的填字、减字、加花等手法。因此,即便是“地区不同、师承风格不同以及不同艺人的认识不同”⑨关冰阳:《东北鼓吹乐中的实践性乐语乐蕴》,《中国音乐》,2020年,第3期,第44;46页。,要用“移位”的思维方式即兴变奏出“五调朝元”,都是难以付诸于实践操作的。

二、田野考察是搞清“五调朝元”理论的最好途径

关文在论述“五调朝元”时,引用了大量现存的文献资料,但并未提及自身是否进行过田野实地考察。当然,虽然现在民间艺人能够演奏“五调朝元”的并不多,但在辽宁鼓乐艺人当中还是能够寻访得到一少部分,问问艺人是怎么做的,答案便可知晓。

笔者近几年的研究主要是围绕着辽宁鼓乐“黄家班”的“十调朝元”展开的,详见拙文《辽宁鼓乐的“借字”与“反膛”——黄宝新的“十调朝元”》⑩参见李放:《辽宁鼓乐的“借字”与“反膛”——黄宝新的“十调朝元”》,《中国音乐》,2016年,第1期。与《辽宁鼓乐反膛技法的乐学阐释及意义》⑪参见李放:《辽宁鼓乐反膛技法的乐学阐释及意义》,《音乐研究》,2020年,第4期。。由于“十调朝元”是在“五调朝元”的基础上发展起来的,因此欲将“十调朝元”阐释清楚,必须准确了解“五调朝元”的演奏原理。

在与“黄家班”的沟通中,其班主黄宝新已经将“五调朝元”理论阐释得非常清楚,即同宫系统内的五个调式曲调除了本母以外,其他四个调式曲调皆由“关系调”⑫关系调:此处关系调与欧洲作曲理论中关系大小调意义不同。或“中转调”借字获得。且黄宝新提供的《哭皇天十调朝元》谱中详细标记了“本调”“背调单借”“闷工调三借”“六眼调双借”和“老本调单借”等字样(至于为什么有两组“单借”的问题,详见下文)。 此外,辽阳国家级“非遗”传承人张连悌和海城艺人解长震⑬张连悌(1962- ),男,辽阳艺人,国家级“非遗”传承人,采访时间:2020年1月;解长震(1984- ),男,海城职业鼓乐艺人,采访时间:2020年8月。,对于“五调朝元”的演奏原理也给出了与黄宝新相同的解释。

“十调朝元”是一种将反膛与“五调朝元”相结合的变奏技法。反膛口诀为“五尺五,六工六”,意思是在变奏中将原谱的五、尺两音互换,同时将六、工两音互换。(见谱例2)

谱例2 《哭皇天》本母与反膛谱

谱例2的第一行是《哭皇天》本母谱,第二行为其本母反膛曲谱。从谱面来看,用反膛变奏出的新旋律与原旋律呈现出了与欧洲作曲技法中的倒影非常类似的形态,且两行谱的轴音就是“宫”或C这个音。黄家班不仅能把乐曲的本母进行反膛演奏,对于乐曲“五调朝元”中的其他四个调式曲调也同样都能进行反膛演奏。各个反膛调均与“五调朝元”中各相应调式曲调呈现出以宫为轴的“倒影”形态。如:“闷工调三借的反膛调”与“闷工调三借”之间,“六眼调双借的反膛调”与“六眼调双借”之间等都是以“宫”或C为轴,互为“倒影”。(见谱例1、谱例3)

将“五调朝元”的五个调式曲调分别进行反膛,可以获得五个新的反膛曲调。同样以鱼咬尾方式进行连接,从而形成一组新的“五调朝元”,艺人称其为“下五调朝元”。将“五调朝元”与“下五调朝元”结合起来,就构成了“十调朝元”。(见谱例3)

谱例3 《哭皇天》“下五调朝元”谱

谱例3是《哭皇天》“十调朝元”谱中的“下五调朝元”谱,由五个反膛调构成,宫音都为C。可见,“十调朝元”也是一种同宫系统内的曲调发展手法,“下五调朝元”仍然与“五调朝元”做鱼咬尾式连接。由于“五调朝元”的结束音为角,那么“下五调朝元”就以六眼调双借的反膛调开始,因为它的起始音就为角,此旋律为宫调式,后面依次衔接的是徵商羽角各调式。“下五调朝元”的各连接调式之间相对应的音也相隔了五声调式中的一个音级。如“下五调朝元”中宫调式的起始音为角,接下来的徵调式的起始音为宫,角音与宫音之间隔了一个商音,其他各音以此类推。

“下五调朝元”的五行乐谱之间的形态依然类似于欧洲作曲技法中的移位重复。那么按照“移位说”,如果“五调朝元”是通过各个音的分别移位获得的,该如何解释“十调朝元”中的“下五调朝元”?依然移位吗?一个曲子靠“移位”即兴变奏一次已经难以实践,更何况移位十次?

三、“五调朝元是‘串调不串味’,而借字则是‘串调也串味’”这句话恰恰支持了“五调朝元是源自借字”的观点

关文中用以支撑“移位说”的主要依据是艺人乐谚来的一句话:“五调朝元是‘串调不串味’,而借字则是‘串调也串味’”⑭同注⑧,第45页。,以证实“五调朝元”并非源于借字。诚然,我们对艺人乐谚来的“调”和“味”的理解已经基本达成共识。即“调”是调式和旋律,“味”是宫音。“五调朝元‘串调不串味’”的意思是:“五调朝元”的调式和旋律发生变化,但宫音不变;“而借字则是‘串调也串味’”的意思是:借字会使调式和旋律发生变化的同时,宫音也发生变化。但这句话并不足以支撑“五调朝元不是来自借字”的观点,而真正了解借字及“五调朝元”原理的人会看出这句话反而恰恰支持了“五调朝元是源自借字”的观点。

乐谚来并没有明确说明这里的借字是在同一个宫调上借字还是从中转调借字。的确,如果从同一宫调借字,当然会使曲调在调式和旋律发生变化的同时,也发生宫音的变化,自然是“串调也串味”。(见谱例4)

谱例4 《哭皇天》单借谱

谱例4的第一行为《哭皇天》本母谱,是A羽调式,宫音为C。第二行是在本母同一宫调(C调)进行单借的乐谱,即在变奏时将本母的mi,改奏fa。这时新旋律的宫音就由C变成了F,调式由A羽变成了A角。可见借字的确是“串调也串味”。

但聪明的艺人充分利用了借字“串调也串味”的这个特性,达到了使“五调朝元”“串调不串味”的目的。既然单借会使宫音提高四度,那么在原曲调的下方四度调高上单借,不就可以使新曲调和本母曲调的宫音保持一致了吗?(见谱例5)

谱例5 《哭皇天》老本调单借谱

谱例5中的第一行为《哭皇天》本母谱,本母C调相当于本调,为A羽调式。想要维持单借后新曲调的宫音仍然保持在C上,就要在本母下方四度调——G调,即老本调来单借。老本调单借就是在G调上演奏旋律的时候变mi为fa,此时第二行不但调式发生了改变,由羽变成了角,且顺利完成了从以G为宫向以C为宫的“味”的转换。同理,其余的C宫系统中的商徵宫各调式均可利用“单借、压上、双借、双压、三借”等借字手法,从其他不同的中转调中获得,最终形成谱例1中那样完整的“五调朝元”。

艺人通过在异宫的中转调借字,能够达到将“五调朝元”保持在同一宫调系统的目的。中转调与本母原是不同“味”(宫)的,但通过借字却可以“串味”串回到与本母同“味”(宫),最终实现“五调朝元”的“串调不串味”。

可以看出艺人乐谚来说的“五调朝元是‘串调不串味’”阐释的是一种结果;“而借字则是‘串调也串味’”阐释的是一个过程。过程与结果明明是不可分割的有机整体,却偶尔被有些学界人士割裂开来分别看待,甚至产生与事实相反的结论。这很可能是由民间艺人和学界人士的逻辑差异导致的。

李来璋先生坚持“移位说”的重要依据是,他曾亲眼目睹了艺人“批谱”。但艺人“批谱”实际上也是在念诵“五调朝元”的谱面结果,这样呈现出的表象与不加特殊标注(调号、借字手法)的五线谱几乎没有差异。在田野工作者没有进一步求证的情况下,艺人是不会主动想到要去阐述“五调朝元”的根源、方式方法和过程的。很多时候,学界人士向艺人求证的是过程,而艺人给出的答案是结果。这便是局内人与局外人的逻辑差异。

笔者也有过类似经历。在采访黄家班的过程中就因学术界与民间艺人对“单借”的理解不同而差点产生错误判断。前文提到:在黄宝新提供的《哭皇天十调朝元》乐谱中,其“五调朝元”乐谱中出现了两种“单借”。一个为“背调单借”,一个为“老本调单借”。但笔者在验证“背调单借”的乐谱时,获得的结论与黄宝新提供的乐谱差距很大。几经谱面分析和推敲,最后猜测所谓的“背调单借”可能是“背调压上”。果然,再次与黄宝新沟通确认后发现,原来他们把“替换一个音”的手法都叫“单借”,即他们把“隔凡”和“压上”都叫“单借”,他们的“单借”分为“向上借”和“向下借”两种。

此外,在采访海城艺人解长震及其父辈时,笔者询问他们是否还掌握着“五调朝元”这种手法,最初他们很肯定地说自己不会。但进一步沟通后才得知,他们其实是会的,只是不这么称呼这种手法,而是叫“一个连着一个的吹。”凭着仅辽宁地区就找到了三位艺人能够在演出中演奏“五调朝元”的经历,笔者猜测,会不会是因为思维方式的不同而导致了理论界得出了“能够演奏‘五调朝元’的人不多了”的结论,因为艺人自己也不知道自己的这种演奏手法叫“五调朝元”。

以上几段经历使得笔者注意到:学术界与民间艺人的逻辑思维和认识问题的角度是存在差异的。因此,在进行田野工作时,我们对于民间艺人的理论阐释不光应该详细记载,还要进一步分析,更要反复与艺人沟通求证,不可主观臆断,否则很可能得出与事实相反的结论。

四、通过对“三十五调朝元”理论的分析也可推断出“五调朝元”来自借字

关文中有:“那么按照刘明俊的说法,则完成一次‘五调朝元’,即需要使用5种指法,完成‘三十五调朝元’,便需要连续35次更换指法。而与之相比,李来璋的‘三十五调朝元’如前所述为7次‘五调朝元’,每次为1个宫调即一种指法,除起始调外,总共只需要变化6次指法即可。如果我们暂时不考虑艺人的个人习惯与水平,单从实际学习、演奏的角度考虑,这两种方法中的哪种更为经济,可行性更高,其实不难得出结论。”⑮同注⑧,第46页。以论证“借字说”的“不必要性和不可行性”。

但通过这段引文可以看出,关文对东北鼓吹乐“指法”这一“乐语”尚有误解。关文虽然以表格的形式将东北鼓吹乐传统调名与其别称进行了对照整理,但并没理解“调名既是调高也是指法”的含义。“本调”“六眼调”“梅花调”“背调”“老本调”“四字调”和“闷工调”这七个词既是七个调名,也是七个调高,更是七种指法。每一调名、调高均对应一种指法,七个调高就是七种指法。在任何调高上无论采用哪一种借字方式,均属于同一种指法的“微调”,而不能视为另外一种指法。如“老本调”“老本调单借”“老本调双借”“老本调压上”“老本调双压”等,都被民间艺人视为“老本调”指法,而不是五种不同的指法。

因此,按照刘明俊的说法,完成一次“五调朝元”虽然需要用五种指法,但完成“三十五调朝元”最多只需要七种指法即可,因为三十五个旋律都是分别在七个调高上用不同的借字方式获得的。变奏手法再花样翻新,也只能是建立在七种指法之上。相反,想要用“移位说”实现“五调朝元”,只能通过将五个乐谱全部背下来实现。而不能够像“借字说”那样,通过只背一个乐谱,将其余四个调式曲调即兴变奏出来。而那么建立在“移位说”上的“三十五调朝元”就需要背三十五个乐谱。可见,“移位说”才不经济、不可行。

当然,学界普遍认可“三十五调朝元”是在七种调高上进行“五调朝元”的解释。但目前来看,除了对“五调朝元”的解释不同之外,七种调高是如何得来的,又产生了分歧。《七宫还原》中有:“民间艺人中的高手在演奏七宫还原时, 还可按着特定的方法, 结合五种调式(宫商角徵羽) 进行 ‘三十五调朝元’。”⑯李来璋:《七宫还原》,《中国音乐学》,1991年,第2期,第68页。可见,李来璋先生认为“三十五调朝元”的七种调高是源自于用借字手法实现的“七宫还原”,然后在“借”出来的七个不同的宫音上分别进行“五调朝元”。

但对吹管乐器有所了解的人都知道,对一个技术成熟的民间吹管乐艺人来说,以不同的音高作为宫音进行移调演奏是基本功。就像钢琴伴奏演员可以在CDEFG等各种不同调高移调弹奏同一首声乐作品一样,他们进行移调伴奏无需借字。同理,唢呐乐艺人在“本调”“老本调”“闷工调”等七个调高(或不同宫音)上移调演奏同一首乐曲也一样无需借字。这种分别在七个调高上直接移调演奏的做法,民间艺人称其为“里七调”,既然艺人能够用“里七调”这种简单易操作的移调演奏方式获得七个调高(或宫音),那么在“三十五调朝元”的时候何必使用比较繁琐的“七宫还原”以获得七个调高(或宫音)呢?

辽宁鼓乐最兴盛之时,民间艺人在“对棚”的时候不仅能进行“三十五调朝元”演奏,接下来还要进行更为繁琐的“七十调朝元”的演奏。因此,艺人会在不断增加变奏难度的各个阶段尽量采用最为简单且容易操作的方式进行演奏,以保证演出质量。其变奏的每个思路必然是更易操作,而不会自找麻烦。显然,先将同一首作品直接在七个不同调高上移调演奏,然后分别在这些调高进行“五调朝元”是更加易于操作的。

但问题是先将本母进行“里七调”的演奏,再按照“移位说”的“五调朝元”办法获得七组“五调朝元”,在这样移位形成的“三十五调朝元”的过程中根本没有使用到借字。按照“移位说”推导,仅靠在七个调高上移位就可完美地获得“三十五调朝元”,而无需借字。那为什么民间艺人和理论界都认同“三十五调朝元”要借字?借字哪里去了?

因此我们可以反推出:既然“三十五调朝元”是在七个调高上“五调朝元”,且在七个调高上移调演奏同一曲调无需借字,那么“三十五调朝元”中使用的借字只能是出现在“五调朝元”这个环节。

结 语

从“五调朝元”的谱面分析,似乎“移位说”更加简单易懂,而“借字说”比较复杂,有些人也一度认为“借字说”是“自找麻烦”。但“借字说”是以实践操作为本的,虽然道理复杂但更加易于艺人掌握,易于实际演奏。

在不同调高移调演奏同一旋律是吹管乐艺人的基本功,现在的唢呐、竹笛、箫、管等艺人基本都具备这样的演奏能力。而在演奏中临时把脑海中曲谱的一两个音替换成别的音进行即兴演奏,只要多练几次即可完成。这样,演奏者心中只要熟记一个曲谱就能通过在不同调高上借字而演奏出同宫系统的五个调式。而按照“移位说”的手法是不能够进行即兴演奏的,是必须同时背诵下来五个不同的曲谱才能完成“五调朝元”演奏的。艺人会选择哪种方法,答案不言而喻。

音乐理论研究的目的之一就是要更好地为音乐实践服务,不能服务于实践的理论都值得重新审视。传统音乐本体的研究不应只拘泥于浅层意义的谱面结果,因为传统音乐与欧洲音乐的内涵与形式都存在很大差别。对传统音乐事项的根源、过程和方式方法展开更加深层的、本质的挖掘,这样得出的理论才对传统音乐实践具有真正的指导意义。