笙声不息 山歌悠长

——笙与笙乐队作品《油桐花下》的创作特色分析

2021-06-21曾俊力

○ 曾俊力

《油桐花下》是由台湾青年作曲家郑光智①郑光智,80后台湾青年作曲家,现为上海音乐学院在读博士研究生,作曲专业。于2012年创作,2014年定稿的一部作品,此作品也曾入选金胡琴奖。郑光智最初学习民乐演奏,因此他的作品都具备非常鲜明的“民歌严肃化”②来自笔者对作曲家郑光智本人的采访。“民歌严肃化”即以一首民歌为基础原型,通过各种手法将之器乐化。特点,而《油桐花下》是作曲家第一首以民歌为原型素材的作品,这种创作手法也成了作曲家之后音乐创作中主要的风格之一。如2015年他创作的双协奏曲《珠穆朗玛》,以西藏民歌《我的家在日喀则》、西藏古歌谣《次仁桑珠》及西藏音乐形式 “伯谐”为原型展开等。台湾常见的音乐创作手法也以多元素音乐融合为主,在这样环境熏陶之下的郑光智,也将爵士音乐元素融入《油桐花下》之中。

《油桐花下》最初为二胡与钢琴而作,后应台北和乐集笙乐团邀约,改编为笙独奏和笙乐队组合的新形式,并于2017年5月由台北和乐集笙乐团在台北首演。演出后,这部作品也受到观众肯定,客家山歌的幽默谐谑与爵士音乐风格的融合更是带来非常新颖的听觉体验。演出后,作曲家意识到一个问题,低音笙③由于音高越低,簧片越大,从而笙越低音的情况下,其灵敏度越低,在吹响的过程中延迟非常大,所以低音笙的音响“粘”性较强。音色音响“粘”性较强,容易导致整体音响浑浊,这也成为笙组合伴奏形式需要克服的一项重要问题。

除了中西风格元素的融合外,《油桐花下》在结构上也做了新尝试。《油桐花下》不仅借鉴了“狂想曲”体裁,其中还结合了在中国传统音乐中常用的板式结构。除此之外,在创作手法上,它引用了客家山歌的结构特点——“平板歌”和中国传统音乐常用的“尾驳尾④“尾驳尾”是客家山歌中的一种说法,在传统音乐中更常用的名字是“鱼咬尾”。”手法。而旋律素材主要以台湾客家小调《桃花开》为原型,并在此基础上发展,中部则借鉴“老山歌”的音阶及结构特点展开。在调式调性中,《油桐花下》以两组人工调式为主,这两组人工调式是借鉴了《桃花开》和“老山歌”的调式特点,在其基础上结合爵士音乐和声特点发展而成。

除了在风格和结构上有新的探索外,笙乐队组合形式的运用也是一种新的尝试。就目前国内笙作品而言,中国音乐学院的李光陆教授曾多次尝试将笙独奏曲改编成笙与笙乐队组合形式,而其他国内外作品更多以笙为独奏、辅奏、群笙合奏或是笙重奏的形式呈现,几乎没有以笙乐队组合为笙独奏伴奏这种形式。故而这种呈现形式是非常新颖的,除了考验作曲家对笙音色在各个音域的把控和对各种笙的音色是否有足够的了解之外,同时也是对演奏员的演奏水平、相互协作能力等的考验。

一、旋律设计与结构借鉴

《油桐花下》的旋律选自台湾客家小调《桃花开》及台湾客家山歌“老山歌”。作曲家之所以选择《桃花开》作为创作原型,是因为《桃花开》是台湾客家小调中广泛流传的经典之作,同时还暗含着作曲家对家乡的深厚情感。而“老山歌”为台湾客家山歌中最为原始的形式之一,属于客家山歌鼻祖,所以作曲家在作品中引用了“老山歌”的唱腔及结构特点。

1.《油桐花下》的主题来源及设计

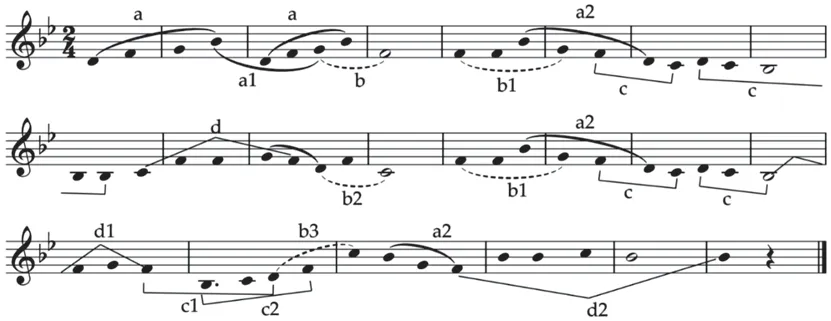

作曲家指出《油桐花下》的原型源于《桃花开》的旋律,而后笔者将《油桐花下》与《桃花开》主题旋律进行对比后,得出四组动机:动机a,以角、徵、羽、宫四音构成;动机b,强调三度+四度(及其转位)进行;动机c,以宫、商、角、徵四音构成;动机d,强调四度(及其转位)+二度进行,而后三音在二度音程之间的迂回环绕是动机d最大的特点。(见谱例1)

谱例1 《桃花开》⑤动机标记参见谱例2中的动机符号标记。原谱动机标注

这四组动机并不是完全独立,它们之间相互关联且交错重叠使用。谱例1中,动机a和动机c使用最广泛,这两组动机具有共同性,动机a和动机c均以音阶级进的方式展开,更是重叠使用了宫、角、徵三音,凸显出这三音的重要性。除此之外,其他动机之间也是相互共存的,如动机b是选用动机a中的三音发展而成;动机d虽然没有宫、徵两音的五度进行,但依然强调商、徵(纯四度)的进行,与前三组动机有紧密的联系。

作曲家在《桃花开》的基础上从中提炼了四个动机,且对旋律骨干音以及旋律的精髓进行展开,在《油桐花下》中,作曲家并没有采用完整的旋律线条,而将四组动机通过音高重新排列、位移、音值重组、倒影、逆行、纵向叠置等手法发展成新的旋律。

谱例2,该片段使用了上述提到的四种动机。第30小节,旋律横向高音声部以动机a为原型,作曲家以纯四度音程将之重新排列发展而成,第30小节第二拍纵向和声也是出自动机a。除了纵横使用相同的动机外,作曲家也尝试用不同的动机组合进行展开。如第46小节,横向旋律是节选动机d后三音(F、G、F),但整体小节的音高对应动机a等。(见谱例2)

谱例2 《油桐花下》第30-51小节,独奏声部片段

除了使用《桃花开》动机外,《油桐花下》也借鉴了《桃花开》的旋律骨干音程。笔者将《桃花开》的旋律拆分成多个乐节,以2小节为一单位,对旋律首尾两音构成的音程作为旋律骨干音程,而后与《油桐花下》第一主题进行对比。得出《桃花开》前八小节,每个乐节首尾两音的音程分别为:六度、三度、同度、三度。在《油桐花下》中,其结构长度比《桃花开》小一倍,一小节为一乐节。第一乐节bB-D为原形三度D-bB的逆行;第2-3小节为D-F的三度进行,与《桃花开》第3-4小节相同;第3-4小节为同音八度的F,与《桃花开》中第5及第6小节的乐节首尾骨干音程相同。而后第35-51小节均以《桃花开》第1-16小节的旋律骨干音发展而来,笔者就不再赘述。(见谱例3)

谱例3 《桃花开》第1-8小节和《油桐花下》第30-34小节,骨干音程对比

2.《油桐花下》中山歌结构的借鉴

除了使用《桃花开》的旋律动机外,《油桐花下》中也借鉴了客家山歌两种常用的结构形态:平板歌⑥“平板歌”是客家山歌常用的一种形式,具有五句成段的特点,并且会押第一、第二、第四、第五的声韵。和尾驳尾。《桃花开》具有典型的平板歌特点,押第一、第二、第四、第五乐句的声韵,这五句最后一个字:“黄”“项”“强”“乡”在客家方言中其韵母都是“ong”。前四句的落音为:F、bB、C、bB,在第五乐句其旋律也以F、bB、C、bB为结束音,因此第五乐曲可视为补充句,并起到了巩固作用。(见谱例4)

谱例4 《桃花开》旋律谱

《桃花开》除了“平板歌”的结构特点外,还具有客家山歌中“尾驳尾”⑦“尾驳尾”具有三种形态:接韵接意、接韵不接意和接意不接韵。在客家山歌中,“韵”是指声韵,“意”是指意境、意思。的旋律特点。《桃花开》在歌词中是使用“接韵接意”的形式,衔接流畅逻辑清晰,同时在音高层面上,第二句、第三句、第五句的句首音,都是源自前一句的尾音,无论是旋律或是歌词都符合尾驳尾的特点。

《油桐花下》第30-51小节的第一主题独奏片段与“平板歌”结构五句成段的特点相符。在五乐句中,第一、二、四、五乐句为合首乐句,均使用动机a,第三乐句则是对比乐句以动机c为乐句始音。旋律动机分布为:动机a、动机a、动机c、动机a、动机a,在形态上具备对称性质,同时也具有平板歌押韵的规律。除此之外《油桐花下》也借鉴了《桃花开》的结构特点,前四乐句具有再现性质,而第五乐句是对前四乐句的补充陈述。(见谱例2)

《油桐花下》第一主题主要体现出《桃花开》平板歌的特征,而“尾驳尾”的结构特征体现在第122-132小节中,该片段除了使用“尾驳尾”外,也具备第二主题“老山歌”的特征。

“老山歌”⑧“老山歌”在台湾属于一种音乐风格,并不是单指一首作品,而台湾流传的“老山歌”有多个版本,本文选用的“老山歌”版本由作曲家提供。是台湾客家山歌历史最悠久的一种风格,“老山歌”曲调是源自广东蕉岭长潭山歌,伴随着蕉岭籍客家人迁移台湾,逐渐将蕉岭山歌发展成台湾客家的“老山歌”。通过分析乐谱,得出“老山歌”具有以下六种特点:第一,四句成段;第二,使用角调式;第三,节奏自由;第四,升高徵音为特征音;第五,旋律突出角、羽、宫三音;第六,以跳进音程为主,跨度大。(详见谱例⑨中国传统板式其速度常以快慢交错呈现,样式多样,但整体均以散板为开始,接着出现快板、慢板、中板呈现,最后再以散板结束。也有以散板、快板、中板等交错呈现。)

谱例5,该片段强调角、羽、宫三音,并且“老山歌”的特征音——升徵音也频繁出现,而升高半音的商音主要为辅助和经过的作用。这片段中,可分成两乐句,第一乐句句首使用第一组三音组(D、#F、G),第一乐句结束时落在第二组三音组(G、B、D),第二乐句句首以第二组三音组开始,最后回到第一组三音组中。(见谱例5)整体动机布局呈对称性,并且两个动机框架均以纯四度音程及其转位为主,这音程不管在《桃花开》或是“老山歌”中也经常出现,作曲家也通过这核心音程,融合多个主题。同时作曲家也借鉴了“老山歌”中节奏自由、音程跨度大的特点,并以“老山歌”的风格为主题,模仿其唱腔。

谱例5 《油桐花下》第122-131小节,独奏声部与笙乐队缩谱片段

此外笙乐队声部使用的动机与独奏声部不同,笙乐队使用的材料与独奏声部相反,构成倒装的形式同时保留了材料对称性。除了材料对称外,旋律的线条的发展也有所设计,独奏声部的旋律走向是向上发展,在第一句结束时向下收拢结束,第二乐句的旋律发展趋向依然相同。而笙乐队一开始的旋律线条则是与独奏声部形成对比,但在结束时又和独奏声部相呼应。

3.《油桐花下》中结构素材的使用

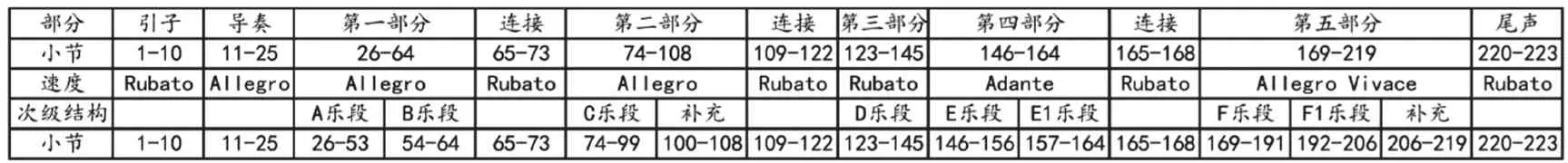

根据作曲家在总谱上的提示,《油桐花下》以“狂想曲”为体裁,并结合中国传统板式结构发展而成。其结构与多数“狂想曲”相同,使用缓慢的民歌为基础进行重组变奏,且结构相对自由。此外,《油桐花下》也借鉴了中国传统板式结构中⑩本文和声标记参考爵士音乐的字母标记。速度安排的特点,以散板开始后进入快板,再经过中板以及快板的速度变化后,最后以散板作为结束。(见表1)

表1 《油桐花下》乐曲结构以及部分划分

《油桐花下》在结构上的安排与《桃花开》和“老山歌”的结构特点相符。如引子、第一、第二和第四部分由于使用《桃花开》素材,所以在结构上也体现《桃花开》五句成段的特点。而第三部分则是“老山歌”风格段落,乐句结构以“老山歌”四句成段为主,并且速度也沿用“老山歌”散板特点展开,最后第五部分为综合部分,旋律声部使用《桃花开》旋律动机展开,和声层面使用“老山歌”的音阶特点,所以第五部分并没有完全按照五句成段或四句成段的特征发展,而通过变奏、裁截、复对位等手法展开,从而使乐句变得较为零散,同时增加乐曲结尾的流动性和延展性。

二、调式特征与爵士乐元素

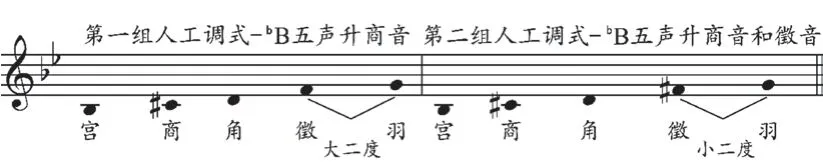

《油桐花下》使用的调式由两组人工调式构成,这两组人工调式是在五声音阶的基础上演变而成。而这两组人工调式的使用也和乐曲中所使用的素材相互对应,如以《桃花开》素材为原型的段落则采用第一组人工调式,而“老山歌”风格的段落则采用第二组人工调式。

1.《油桐花下》调式特征及运用

第一组人工调式以bB宫五声调式为基础,在这基础上将商音升高半音,升高半音的商音即是第一组人工调式的特征音。(见谱例6)升高商音的设计是非常巧妙的,就旋律声部而言起到三个主要作用:其一,升高商音可以打破传统五声调性中的大二、小三度进行;其二,达到客家人“谐谑”的风格以及习惯唱山歌时的偏音处理,并在其中增加了小二度或增二度,以获得更淳朴的山野和粗犷的风格;其三,使乐曲能够融入更多的爵士元素。谱例2的旋律采用《桃花开》的动机展开,所以作曲家以第一组人工调式展开。(见谱例2)

谱例6 调式原型与第一组人工调式

第二组人工调式是在第一组人工调式的基础上演变而成,其特征音则是将徵音升高,同时这也是“老山歌”的风格特色,因此这组人工调式主要体现在“老山歌”片段。(见谱例7)谱例5的片段引用“老山歌”风格,通过乐谱可以发现,它不仅仅升高了商音,同时升高了徵音,具有第二组人工调式的特征。(见谱例5)

谱例7 调式原型与第二组人工调式

2.《油桐花下》爵士和声与风格

《油桐花下》中的和声多以羽音为低音向上构成小小七和弦为主,而由于第一组人工调式的升高商音,使和声产生更多的变化,如升高商音代替角音,从而使小小七和弦变成半减七和弦等等。谱例8的第19-20小节是以羽音为根音向上构成的小小七和弦,紧接着在第21-22小节使用的弦为bB、D、F、#C,省略了A音,#C在bB七和弦属于#9音(bB#9)⑪延伸音是指七和弦的七音上方的三度叠加音,是基于泛音列之上。若延伸音是小三音程或增三音程构成则为变化延伸音。,这种情况在爵士音乐中属于和弦变化延伸音⑫替代和弦是现代爵士乐编曲中最重要的和声手法之一,是指被用来替代原有和弦的另一种和弦或一组和弦。。(见谱例8)

谱例8 《油桐花下》第19-22小节,笙乐队缩谱片段

除了借鉴爵士音乐中的和弦延伸音特点外,《油桐花下》中也使用了其他爵士乐中常见的和声。如谱例9,第74-75小节的和弦序进,这种下行四度和弦序进也是爵士音乐中常用的五度循环和声。第75小节第二拍的和弦等音后为bC向上构成的大大七和弦,在bE为主音的情况下,这种六级替代一级弦在爵士音乐中也是非常常见的,这种情况在爵士乐中被称为替代和弦⑬作曲家使用附点音符来达到Swing的摇摆律动。。(见谱例9)

谱例9 《油桐花下》第74-78小节,独奏声部和笙乐队缩谱片段

作曲家在编写旋律时,也使用了许多的变化音来装饰旋律。其中作曲家大量使用半音经过音,这种变化音也可被视为游离音级,因此它具有双重功能,在一定条件下属于和弦外音,在另一些条件下属于和弦延伸音。谱例9第75小节,独奏声部中的F和#F两音属于bE和弦的和弦延伸音,这两音就具备和弦外音和延伸音的特点,这也是爵士乐中常用的一种创作手法。

《油桐花下》除了使用爵士乐常用的和声外,也借鉴了爵士乐的节奏特色——摇摆节奏(Swing)。谱例10为《油桐花下》第一主题旋律的原型设计,作曲家最初以八分音符平稳进行,为了融入爵士元素,从而将部分八分音符改为附点八分音符,构成“摇摆节奏”的风格。(见谱例10,可对比谱例2,观察其差异。)

谱例10 《油桐花下》第30-51小节主题旋律原型

除了节奏形态的借鉴外,《油桐花下》第四部分则是使用爵士音乐中常见的蓝调(布鲁斯Blues)风格,在节拍上作曲家选用了12/8的节,体现出摇摆节奏的特点。在第148小节高音笙1对独奏笙进行呼应,符合蓝调和山歌风格;在和声上作曲家也在这片段中选用主九和弦,再次增添爵士音乐风格。(见谱例11)

谱例11 《油桐花下》第146-149小节,独奏声部和笙乐队缩谱片段

三、笙音色的原理及运用

了解笙音色之前,需要了解影响笙音色的根源。在研究笙音色的过程,笔者不断提出一个问题,笙是通过簧片发声,那么笙苗以及扩音管是否会对音色产生影响?通过UNSW⑭UNSW是新南威尔士大学(The University of New South Wales)的简称,是澳大利亚的一所享誉世界的顶尖级研究学府和著名学术殿堂。官网中所提到的“材料选用对乐器有多重要”的介绍中,得到的答案是“材料会对音色产生影响”。文章中显示,对于木制乐器,木质材料的密度和刚度会影响音色,但铜质材料为载体则影响不大,因为在吹奏乐器时,其载体内壁只能散发出总声音的极小一部分。而簧鸣乐器,主要通过簧片的震动而产生声音,其载体(笙苗、扩音管)的材料对其影响并没有想象中大。演奏过程中,内壁对簧片产生的声音会有轻微的共振,而这共振对音色的影响非常细微。而笙材质选用上有三种,第一种纯竹制,纯竹制的笙会因为载体选用了竹制材料而影响音色;第二种竹制笙苗,铜制扩音管,这种笙的笙苗的选材也会对音色产生影响,但扩音管选用铜质,所以其音色夹带着金属音效;第三种铜制笙苗和扩音管,这种笙不管是笙苗抑或扩音管均以铜质为主,因此对音色影响不大。除了材质的问题,其中吹奏的输出频率也会影响,在演奏簧片乐器时,簧片之间以及簧片与嘴唇之间的空气流动速度也会对音色产生变化。

《油桐花下》中均选用了以上三种类型的笙,首先独奏笙选用的是37簧传统笙,其笙苗为竹制,并且没有过长的吹管,所以音色受到材质影响相对较大。第二种笙为加键高音笙(之后统一称高音笙),竹苗,铜质扩音管的形式,并附有额外的吹管,虽然载体均以竹材料,但是高音笙增加了铜质扩音管,加上有额外的吹管,因此音色与第一种笙有细微的差别。第三类笙为中低音笙,这种笙在笙苗上以铜质为主,簧片也随着音域的下降⑮音域越高,笙苗越细短,音域越低,笙苗越粗长。而内壁的共振和气流流速的快慢均会使音色产生变化,因此音域的高低,对音色的变化也有直接的关系。,变得更厚更大,而吹管至簧片的距离也越来越长。上述也提出气流速度会影响音色质量,再加上由竹制笙苗改为密度更稳定更大的铜质笙苗,因而第三类中低音笙的音色与前两者有巨大的差异,因载体问题该音响更具有金属音效。

在分析作品时,笔者更关心的是在配器上如何避免音色重叠又如何使音色融合。笔者总结了三种手法,首先,避免独奏声部和高音笙声部音域重叠,高音笙声部以纵向和声形式出现时,音域多以独奏声部低或高一个八度形式出现,避免音域重叠,从而模糊旋律声部;第二,对独奏声部进行加花变奏或呼应旋律声部,音域则与独奏声部相同或低一个八度;第三,节奏错落,这种方法是笔者认为相对较好的一种区分音色的手法。笙组合中的高音声部-高音笙的节奏不曾与独奏声部重叠,如第207-210小节使用了“连锁节奏⑯“连锁节奏”(Interlocking Rhythm)将一条完整的节奏/旋律线拆分给多个声部演奏。”,用音域将各个声部错开,虽然音域高低不同,使各个声部的音色产生细微差异,但在“连锁节奏”的状态下,又将音色差异融合成一整体。(见谱例12)

谱例12 《油桐花下》第207-210小节,总谱片段

结 语

《油桐花下》在音乐发展手法上,作曲家郑光智除了使用客家山歌为原型进行发展外,还在以山歌曲调为基础的同时融合爵士风格,大大增加了其音乐的特色性。此外在创作手法上,不仅仅是借鉴了客家山歌《桃花开》的元素,更是借鉴了其音乐整体结构的发展逻辑。笙乐队组合这种合奏形式更是开创了先例,笔者认为这种笙乐队组合的形式也具有教学意义,这种形式对于学生的合奏协作能力以及演奏水平要求颇高。就当代笙作品而言,这种笙与笙乐队的作品数量是极其罕见的,如《油桐花下》这种需要与独奏声部相互配合的作品更是稀少,因为更多笙作品都是以纵向和弦伴奏的形式呈现,因此这种组合形式更是丰富了笙乐器的艺术表现力。因此,这种形式的创新是值得去探索和挖掘的,不仅需要作曲家对乐器本身有深层次的了解,更要讲究演奏员之间的相互配合。

作曲家郑光智也提出笙与笙乐队组合这种形式的一些问题,第一,同音色性质模式中,由于音色相近,所以降低了音色的变化多样性和局限性;第二,“笙”本身的艺术性:笙在古代作为“和”的代名词,反映出笙缺少表现力和空间,因为笙本身的作用是“粘合剂”,因此在“和”与“不和”之间的拿捏非常重要;第三,笙材质问题:由于笙发声的震动原理在于簧片的震动,所以降低笙音色的原始可能性,也存在音域越低音响越浑浊的问题。

而作为分析者,笔者认为既然笙音色是创作中最关键因素,那么是否可以开发更多笙音色的可能性和组合性?第一,从组合形式上改变,是否可以添加其他种类的笙而并非全用“现代笙⑰本文现代笙是指改革后常用的中低音笙、加键笙等以铜材质为主的笙乐器。”?第二,从声音形态上改变,是否可以运用更多改变笙音色的扩展技术?如呼舌、花舌、顿气等扩展技术,改变声音形态。第三,从外在因素中改变,是否能使笙产生更多不同的音色?如演奏员用手捂住扩音管达到改变音高和音色的效果,手指击打扩音管营造出类似打击乐音效,去掉扩音管降低“金属”音色等等手法。笔者认为《油桐花下》中的笙乐队形式具有更多的开发性和可塑性,同时作曲家在民歌基础上融合爵士音乐的创作理念和手法也有可取之处。