“我游走于炼金术与科学之间”

2021-06-18KYD

KYD

法国艺术家洛朗· 格拉索(L a u rentGrasso)个展在上海西岸美术馆开幕的第一天,我拜访了艺术家位于巴黎14区的工作室。彼时疫情下的法国仍在封锁,博物馆和画廊关闭已有数月,格拉索的影像作品《人造物》(Arti cialis)本应于去年12月在奥赛博物馆大厅展出,至今却仍未迎来第一批观众。

“这次上海的观众比我们幸运。”我说,并给他看朋友圈里西岸美术馆人头攒动的照片。5月1日至10月10日,影片《人造物》和《研究过去》(Studies into the Past)系列画作、《大型发光球体雕塑》(320)一起与观众见面。这三件作品也被蓬皮杜艺术中心永久收藏。

Q:今天是你在上海西岸美术馆展览开幕的第一天。能否分别介绍一下展品,以及为什么选这三件作品来上海?

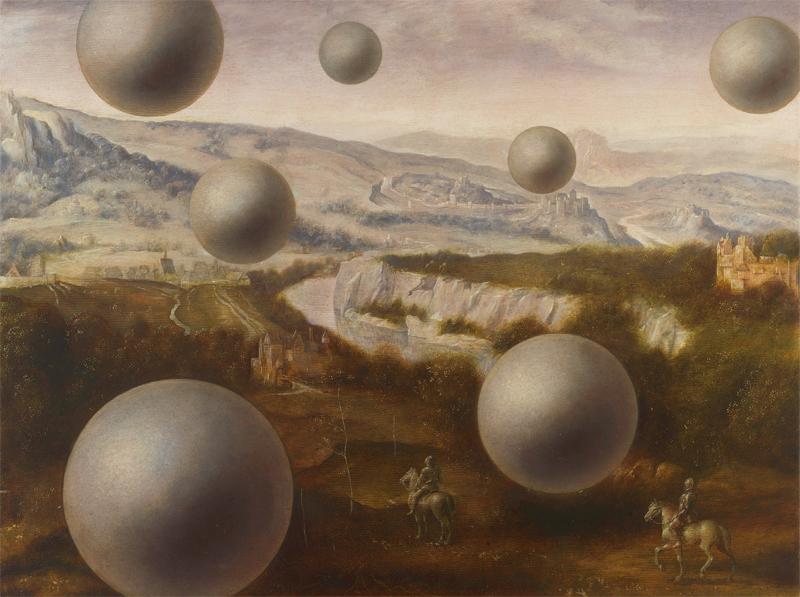

A:在上海展出三件作品,有一件已被蓬皮杜艺术中心收藏了十多年。另有两件新作,影片《人造物》(Artificialis)——你也可以在巴黎奥赛博物馆看到,和一幅有很多球体的画,那是我《研究过去》(Studies into the past)系列画的其中一幅,关于时间旅行。

我的工作方式首先是拍电影,然后创造一整片宇宙,给人以它们从电影中脱胎出来的印象,就好像电影又“创造”了其他元素,在我所有作品之间形成“似曾相识”(déjà-vu)的效果和内部参照。

当我拍《人造物》时,我也创作了所有与它形成参照的作品。这是一部在法国封城期间用现成图像构建的电影,其中也有人工景观——我买了一种由LIDAR技术支持的激光雷达扫描仪的版权,能在地面的几个点定位一个设备,创作虚拟的景观图像,并构造一个能在这种景观中移动的虚拟摄像机。此外我也用了大量特效。这是一部关于21世纪探索理念的电影——我们如何继续探索世界?用什么工具?它探讨了世界的蜕变以及“自然”与“人工”的混淆。诞生于19世纪的关于“自然”的陈旧定义正在消失。今天我们明白,现实比自然与文化的二元对立更复杂,它们交织在一起,你不能单纯地把“人”与“自然”分开。现在我们会谈论“活体”(vivant)、“非人”(non-humain)这些新出现的类别。

Laurent Grasso-portrait-?ClaireDorn-courtesy of Perrotin

Q:你把影像作品命名为“人造物”,这恰恰与“自然”的概念相对立。你谈到自然和文化之间分离的消失,这很有意思。在东方文化中,存在万物有灵的信仰和更整体的世界观,与西方相比,“文化”和“自然”之间的分割可能少一些。

A:对,我认为年轻中国人更容易与当今世界的挑战连通。他们经历了与历史和传统文化的断裂,进而更多地转向未来,征服世界。这里面有一个更“未来主义”的愿景,比欧洲更有活力。但同时就像你说的,东方文化本身有它的鲜明特点,各个元素间更为融合。对我来说这很有趣,就像我们一只脚与流通的能量相联,另一只脚踏入未来和高科技中。而我的作品或多或少也是这么构建的。所以很明显,我的作品在亚洲更容易被理解。

Q:你感受到作品在亚洲的接受度与这里不同吗?

A:是的,因為我的作品也常游走于炼金术和科学之间——就是那些当看起来异常、几乎秘传的东西变成科学的时刻。历史都是这么发展的,科学总是源于一种信仰,一个直觉。在亚洲,我觉得很有意思的是,某些习惯和信仰可能仍然活跃,形成了一种萨满和高科技并存的局面。所以我的作品也很容易被接受。日本作家村上春树也属于这个范畴,他总会写到时空倒转,用日月隐喻……我想要突破过于以地球和人类为中心的视角,关注与宇宙的联系。在《未来植物集》展览中,你能看到我的一个旧作《太阳风》(SolarWind),关于太阳风、磁暴。这些新的主题能帮助我们走出“人类世”,去考虑从更遥远的地方传来的影响,那些既科学又诗意的东西。

Q:你谈到要走出“人类世”,现在我们确实常讨论“后人类世”,以及由“崩溃学”(collapsologie)引导出的世界崩塌(leffondrement)节点的猜测。在你的作品中,我们经常能看到对灾难、气候变化、生物变异等主题的隐秘表达,涵盖了这个时代所有重大的生态问题。

A:人类对灾难的想象有一种迷恋。但在历史的不同时期,人们对灾害的看法不同。今天,由于我们处在一个信息量很大的时代,我们会觉得灾害变多了——信息变多,关于灾害的信息自然也变多了,但同时我们拒绝承认缺乏控制灾难的手段。Covid-19显示了疫情控制手段的极限也是权力和由权力衍生的战争的极限。当下我们只有找到一种全球性的应对措施,危机才能得以解决。我们必须考虑其他国家,比如,如果我们对当下的印度撒手不管,印度必然会来到我们面前。而在以往的经济体系和组织中,我们往往对某些国家缺乏关心和同情。今天,万事皆相连。这相当有趣,我也希望它能迫使人类表现得更好。

另外,我认为在艺术、文学和电影中,“灾难”题材是一种能想象未来,避免真正灾难的驱动力。问题是真实的灾难往往比电影或文学中的灾难更强大、更无法想象。在我们所处的今日世界,真实的灾难要比想象的走得更远。我在作品中也塑造了很多灾难景象,对我来说它是一个建模工具,是能促使我们反思的情景模拟。就像我的影片《双阳》(Double Soleil)中的两个太阳、在巴黎街头移动的一团云、柏林的花粉云……今日世界以一种暴力和不可测的方式把灾难强加给我们,而我们并没有足够的资源来组织应对。不过对于艺术家来说,重要的是提供想象和思考的平台,而不是制定规则,作出审判,但至少要有一只脚踏入未来,另一只脚留在历史,这差不多也是我创作的手法。

洛朗·格拉索,《人造物》, 2020年,蓬皮杜艺术中心馆藏,巴黎?洛朗·格拉索 / ADAGP巴黎, 2021 由贝浩登提供

洛朗·格拉索,《研究过去》,蓬皮杜艺术中心馆藏,巴黎? Laurent Grasso / Adagp, Paris, 2021,Photo ? Centre Pompidou, Mnam-CCI / Audrey Laurans Dist.Rmn-Gp

Q:我们正在经历的环境变异是否会带来艺术上的“变异”(mutation)?

A:也许时间在加速,使得科学发展很快,但随之而来的各方面的变化也很迅猛。艺术家发现自己身处这一漩涡之中。对我来说,艺术家必须发挥能量,我们当然有义务参与并理解我们所处的世界,但这也取决于每个人如何定位自己,作出表态。艺术家的主要任务还是创造情境,创造让人思考的作品。我们必须继续本着这种精神工作。

Q:奥赛博物馆的总监劳伦斯· 德卡尔(Laurence des Cars)曾说,“奥赛”时期本身,也就是19世纪末,是你特别感兴趣的。我想可能是因为这一时期同时见证了科学全面融入文化,和象征主义运动的顶点,后者抵制对科学的一味追捧,关注神秘与不可见的世界……

A:是的,19世纪末整个时代都有点神秘,那个时期有象征主义,有科学发现和它所传达的想象力,非常有趣。

Q:你的作品也同时含有科学、艺术、神秘的元素。尤其是科学上的研究和参考,例如你引用过“多波震荡器”发明者乔治·拉霍夫斯基(Georges Lakhovsky)、首次记录“舒曼共振”的德国物理学家温弗里德·奥托·舒曼(Winfried Otto Schumann),还有量子力学、弦理论等等。以物理和天文学举例,这些一直都是你很擅长的学科吗?

A:不,我的角色其实有点像导演。我关注世界上的新概念和有趣的历史,在科学、电影、历史和宗教里汲取灵感,但我的创作也有叙事的成分,我喜欢讲故事,讲那些人类为继续生活下去而给自己讲的故事。当我发现有趣的东西,我就会引用,就像画家使用图案(motif),我使用科学理论。但它们从不会太复杂,目的主要是创造和引发与之相关的想象力。我的作品非常感官化,无论什么理论,总有关于它的故事要讲。我为展览做很多研究,但我试图让展览成为每个人都能企及的场所。之后有人如果想继续深挖,那也可以。

Q:在上海的个展中,有一幅《研究过去》系列画作中的作品,我们看到影片《奥托》(OTTO)中的神秘球体出现在了15世纪风格的地形中。你喜欢在作品中创造关于时间线和史实的虚假历史记忆。

A:这是两个不同的方面,虚假的历史记忆与我在画作中捏造的“历史时期”有关,我故意把场景设定在16至18世纪,仿佛这些是艺术史中真实存在的作品。然后再创造出我影像中的球体受到艺术史中真实版画启发的虚假印象;而关于“虚假史实”,其实也不完全是虚假的。《未来植物集》和《研究过去》都关于“异象”,而历史中人类在科学诞生前观察到的异象却很少出现在艺术史中——至少在西方艺术史中。所以我的作品看起来才那么奇怪。

Q:你的上海之行因为疫情搁置,但你多次在香港办展,给你留下什么印象?

A:由于我的作品大多关于“无形”,关于精神图像和秘密,中国一直很吸引我,对我来说那里有很多事都没有清楚的界限,朦胧暧昧,不是一目了然的。

Q:和笛卡尔式的理性主义的确不是一个风格。

A:确实。外加其他各种原因,都让我觉得很神秘。我第一次去中国是2003年,很久以前的事了,当时中国还没什么当代艺术展。我在香港拍了一部电影《无线电鬼》(Radio Ghost),采访了很多在电影行业工作的人,了解他们与鬼魂的关系。我了解到在香港,很多人在拍片之前都会搞一个开机仪式,烧香驱散恶灵,我觉得很有意思,就做了这个项目,为此也去了北京。三年前我到过上海,感受到一种很好的能量,年轻艺术家们紧跟潮流,懂的也很多。我也很欣赏中国对儿童教育的关注。

Q:最近有没有看过且印象深刻的书或电影,或科学理论(笑),可能成为你下一部作品的灵感。

A:我的下一个项目将围绕植物学、建筑和树木展开。我想在法国诺曼底造一间工作室,最近我对树木的能量、景观,尤其是人工景观感兴趣。我今年刚发现了帕斯卡尔·克里比耶(PascalCribier),著名的法国景观设计师,现在已经去世了,他就在诺曼底造了一个完全人工的花园,把很多巴西植物引入法国,进行人工造景,甚至重新安排了地形。他种各种植物,简直天马行空。

Q:关于树木的能量,我想到巴西人类学家爱德华·科恩(Eduardo Kohn)写过的一本书《森林如何思考——超越人类的人类学》……

A:对!这本书我在做《奥托》,一部关于原住民圣地的影片时也翻阅过。我了解到,与西方对“自然”的经典理解不同,在这些社区,他们不区分“人”与“自然”。一块石头,一座山,一个景观都可能是家庭的一部分,是社区的一员。这很有意思,也印证了菲利普·德斯考拉(PhilippeDescola)和爱德华·科恩的学术研究,表明了无论在哪些社区,还是在某些植物身上,都存在一种组织结构形式。那是一种智慧。其实人和一棵树没有区别。

Q:最后,有什么想对疫情下正在经历危机的年轻艺术家说的?

A:对那些还没签约画廊和展览的年轻艺术家,也许目前最好的提高知名度的方式,是利用互联网做一些“数字”的东西。但归根到底我们还是必须利用这个时机努力创作——如果可能的话。未来局面总会打开的,而且艺术家一直都是带着限制创作。当然,我们面对的是非常强大的制約因素,但你必须克服它。艺术家的使命始终是寻找解决方案,你必须行动起来,找到出路。对一个艺术家最好的建议就是去创造独一无二的作品,这是唯一的办法。不要等待国家补助,自己想办法组织起来,保持发明和创造力。这就是拯救艺术家的方法。