体认视域下的大学生体育民族意识培养路径研究

——以“柔力球”为例

2021-06-18梁小莉

梁小莉

(广东轻工职业技术学院,广东广州,510000)

柔力球诞生于中国传统文化中的太极理念,以柔性的曲线轮转作为柔力球运动的技术发端,目前已经演变成为套路表演和竞技对抗两种主要竞赛形式的体育运动。毫无疑问,柔力球是一项紧密结合着中华民族文化的当代运动,柔力球中的一些套路也暗合太极拳的拳法气韵,通过柔力球的训练,可以依靠柔力球的体热模式,对大学生的民族意识有一定的培养和增长。而柔力球因为改良了太极运动,学习难度相对降低,能够进一步的推动这项运动在大学生中的流传和发展。

本文着重以大学生民族体育培养的实际需求为出发点,基于文化层面谈论柔力球作用于体育民族意识的价值,并且借助于理论分析确定大学生运动与柔力球之间的体认关系,最后从实践层面探讨大学生柔力球训练的路径养成。

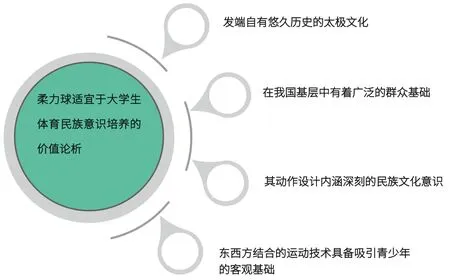

1 柔力球适宜于大学生体育民族意识培养的价值论析

1.1 发端自有悠久历史的太极文化

柔力球的历史在我国出现的时间并不长,柔力球创始于1991年,毕业于山西大学体育系的山西晋中卫校教师白榕副教授在日常的体育教学中尝试把太极拳的一些动作与网球、羽毛球的技术相结合,形成了一种太极式的球类运动——柔力球。虽然这是一门新型创设的体育项目,但是在其文化内涵上却暗合着中国传统的道家文化思想,柔力球的动作轻柔、讲究圆润和中庸,充分体现了太极文化中道生一、一生二、二生三、三生万物的演化思想。同样作为一项流行于民间的体育项目,相比较篮球、足球等外国传入的项目而言,柔力球更具有本土特色,对接受中国传统文化教育的大学生而言,柔力球也更具有亲和力。作为一项体认活动,学生们已经对此有了文化接纳的心理准备。

1.2 在我国基层中有着广泛的群众基础

虽然柔力球在1991年才初步被创造,但经过这些年的传播和发展,柔力球在民间已经有了相当大的基础。在陕西、安徽、江苏等地,已经在民间有组织形成了柔力球爱好者协会,山东、江西等地甚至组成了柔力球运动的裁判培训班。除此之外,每年通过举办比赛的形式,在民间进一步传播柔力球运动。因为柔力球对体能、天赋的要求比较宽松,参与柔力球训练的人也有很多,柔力球在民间有着相当广泛的群众基础。因此一部分大学生在学校接触柔力球时,有的学生已经在家长的引领下相当熟悉柔力球运动了,耳濡目染,潜移默化,大学生们对柔力球中以弱胜强、以巧击蛮、以柔克刚等特点已经有了初步的领会。而柔力球相对宽松的入门条件,也使得更多的学生能够有机会接触进入这一项运动,不至于被严峻的运动条件和强对抗性的竞技态势,影响自身体验运动,并从运动中获得文化体认。

1.3 其动作设计内涵深刻的民族文化意识

在目前大多数学校柔力球套路教学中,大量的动作都强调参与者借助球拍和球的运动训练平衡性和柔软性。这种运动的体态意识和中国传统文化中“外圆内方”、“以和为贵”的民族精神不约而同。在运动中,迎球的动作常常是少而精的,多半的动作在迎球后接续的动作是对球拋引,这样的结与抛,潇洒流利中暗藏着“举重若轻”、“游刃有余”的动作特点。在洒脱之外更兼含了对大学生的性格、气质的涵养。通过训练柔力球,大学生可以在活动中放下青春带来的躁动、放下沉重的学业压力带来的精神负担、放下连续不断的脑海的过度思考,仅仅将精神定于当下。使大学生在繁忙的学习生活之外,得到体育训练上的放松和惬意。

1.4 东西方结合的运动技术具备吸引青少年的客观基础

柔力球虽然是以套路比赛为主,学生们学习需要通过套路动作来达成学习训练的目的,但柔力球并不是一项仅仅只有套路的运动。他的运动方式主要是通过弧形引化过程中接触球体,并顺势将球抛引从而实现的运动。和技术套路相比,他也考验着运动者的临场反应,因此在一些大学生眼中柔力球是一项很有趣味的运动。这就和过去已经在学校中普遍展开的太极拳、太极剑、八段锦、五禽戏等民族传统体育项目不同,大学生们在其中能够感受到更多自主性、挑战性。柔力球本身在体验层面上就具备着吸引大学生的客观基础,而在运动损伤上,柔力球相较于冲撞性强、竞技激烈程度高的运动,更适宜目前我国大学生在学校中开展。

2 体认视域下大学生柔力球训练对民族意识的培养

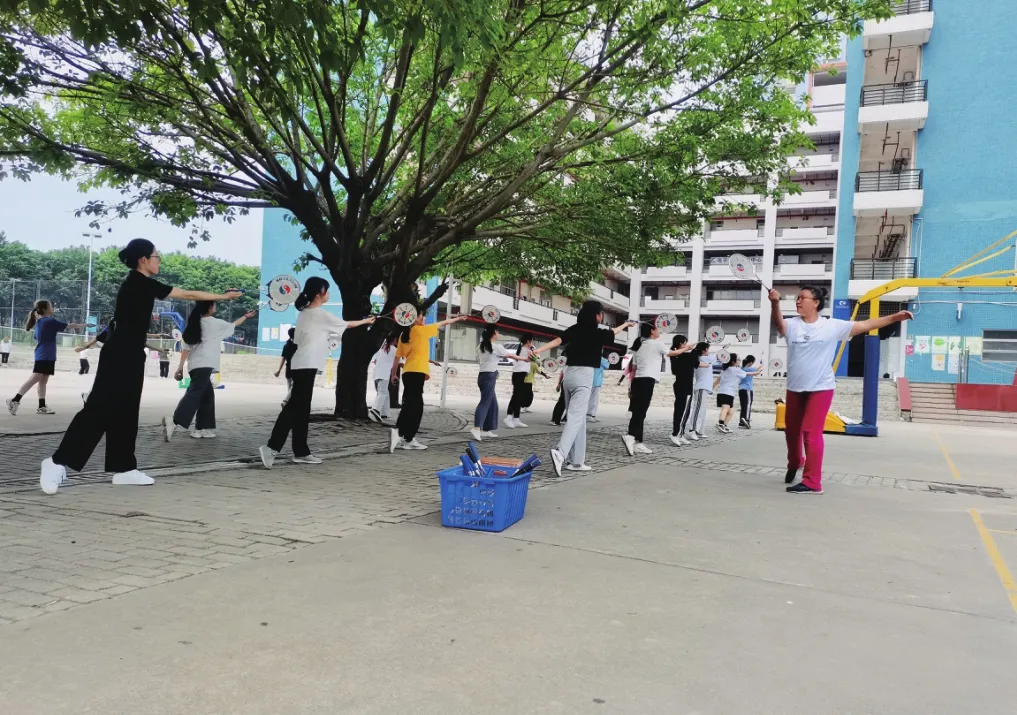

2.1 借助于日常训练,直接使大学生对太极文化有所体认和感知

柔力球脱胎于太极。柔力球运动中采用了大量的太极动作,但相比太极又更容易被大学生掌握。因此大学生在练习柔力球的过程中,他们也将会潜移默化的感受到太极文化,感受到上善若水、君子不争的气度将直接作用于大学生的个性发展。同样和太极文化相比,柔力球进阶门槛更低,他的文化形象也更为年轻,大学生在接纳柔力球作为日常训练的项目时的抵触情绪也更少。大学生过去经常会将“太极拳”、“五禽戏”看成是老年人的专属运动,柔力球相对于传统概念的老年人活动,他的适应性范围更广,也更有利于大学生接受。具体实施时学校可以考虑在组织日常的大学生活动安排中,可以考虑将柔力球设置进入课余活动环节,大学生们每天都将进行柔力球训练,一是这样的日常体验模式也会让大学生更为熟悉、认可柔力球运动文化带给他们的心灵塑造;二是大学生常年低头玩手机的习惯,造就对体育运动敷衍的心理,像柔力球运动融入大学生的日常生活一来可以带给学生们新鲜感,二来也可以借助于柔力球活动,训练学生们对传统文化的感知,唤醒学生们日渐僵化的心灵感受。

2.2 利用动作讲解,推动大学生加深对太极文化和民族体育文化的理解

柔力球所强调的是“柔弱胜刚强”,作为一项脱胎于传统民族健身项目的运动,他自身的融合性也相当好,融合却又不失特色,可谓是“柔中带刚,外圆内方”。在一些学校教师的编排中已经可以看到柔力球和武术类项目结合。有舞蹈风格的柔力球套路、有武术风格的太极柔力球套路、也有歌舞风格的柔力球项目套路。学生练习柔力球的方式也不仅仅只有个人参与这一种,还有双人模式、多人模式。灵活多变的风格,适应于不同人数参与的模式等特点,就说明柔力球通过不同的项目套路编排,大学生在学习的过程中也可以感知完全不同风格的文化特点,而柔力球要想练习得当,也必须融会贯通于整个套路编排中的“道”。因此反向来看,柔力球同样可以作为体认、理解、感知、意会中华文化精髓的测试来加以判断大学生是否真正认同传统民族体育文化。教师在引导大学生对柔力球进行深入思考的同时,可以配合相应的动作讲解,具体解释每一个动作运行的深刻原理,将讲解融入道家文化抱虚守静的深刻文化内涵,从“体认”走向“心认”。

2.3 基于运动现实,加强大学生对民族文化的认同

柔力球诞生于我国传统民族体育文化,但形式和器械却借用了西方的球拍雏形。这就使得柔力球成为了中西方结合的产物。柔力球又与传统的竞技体育项目有着很大的差异,球拍不再成为使用者竞技的主要工具,一定意义上,柔力球消解了传统西方体育文化中将参赛选手与运动器械相结合的关系,使得原本选手依赖球拍击球,球拍依托于选手发挥作用的模式改换成了一种相对温和的、自然的、疏阔的协作模式。柔力球需要选手通过手腿部、腰部、手臂依次在运动中环环相扣、借力打力,保持平衡,因此竞争就不再是柔力球运动的核心,柔力球将整个运动的要点放置于“和谐”、“安宁”。这一特点无疑是对中国民族性格精准描摹,在“体认”的学习逻辑中,大学生也将通过练习柔力球,加深对这一特点的理解与认同。