约翰·多伦德家族与消色差望远镜

2021-06-15李百乐

摘 要 我国博物馆现藏数百架古董望远镜,其中北京天文馆藏有一架19世纪20年代由多伦德家族制造的手持消色差望远镜。约翰·多伦德是18世纪英国著名的光学和天文仪器制造商,其家族在发明并推广消色差透镜方面起了重要作用。这一发明使得折射望远镜的观测能力大大提高,促进了天文学的发展。本文追溯了多伦德家族与消色差望远镜的渊源。17世纪初,望远镜和西方天文学由传教士一同传入中国,但此时望远镜在天文观测的准确性上与裸眼的区别并不大。然而随着清朝西学东渐的逐步衰落,消色差望远镜在发明后,并未成为我国天文观测的主要仪器。

关键词 天文仪器 折射望远镜 消色差望远镜 约翰·多伦德

0 引言

望远镜的发明,是天文学史上的一次重大革命。17世纪初,望远镜发明后不久,意大利天文学家伽利略·伽利雷(Galileo Galilei)用它发现了“新宇宙”。19世纪末,叶凯士望远镜建成,美国天文学家爱德文·哈勃(Edwin Hubble)用它来观测星云。20世纪初,胡克望远镜建成,哈勃确认了一些星云是河外星系,把人类对宇宙的认知延伸至银河系外。20世纪末,被发射到太空中的哈勃望远镜拍摄了大量星系的高清照片。21世纪初,斯隆数字巡天(Sloan Digital Sky Survey)已经可以绘制宇宙的三维地图,其中最远的星系距离地球上百亿光年。由此可见,望远镜对于天文学来说至关重要,它的每一次技术进步都扩大了人类认识宇宙的疆域。

望远镜主要分为折射式和反射式两种。早期的折射望远镜由单片透镜组成的物镜存在球差和色差,导致成像失真。直到18世纪,英国光学和天文学仪器制造商约翰·多伦德(John Dollond)等人发明并推广由多个透镜组成的消色差透镜,大大减少了球差和色差,才使得折射望远镜的观测能力大幅提高,从而促成天文学上的许多重大发现。

1 古董望远镜在中国的收藏

在国内,故宫博物院、北京天文馆、沈阳故宫博物院、广州博物馆、鸦片战争博物馆等均藏有古董望远镜。其中,北京天文馆现藏一百余架古董望远镜,皆从美国古董望远镜收藏家爱德华·沃尔夫(Edward D. Wolf)处获得。在这些望远镜中,由多伦德家族制造的有十余架,其中一架被明确标明是消色差望远镜。如图1所示,这是一架手持四节折射望远镜,由约翰·多伦德的外孙乔治·多伦德(George Dollond)于1820年左右制造,现保存完好。物镜的口径为7.5 cm,镜筒的长度为146 cm。物镜镜筒包有红色摩洛哥皮,并标有“Dollond”“London”字样。

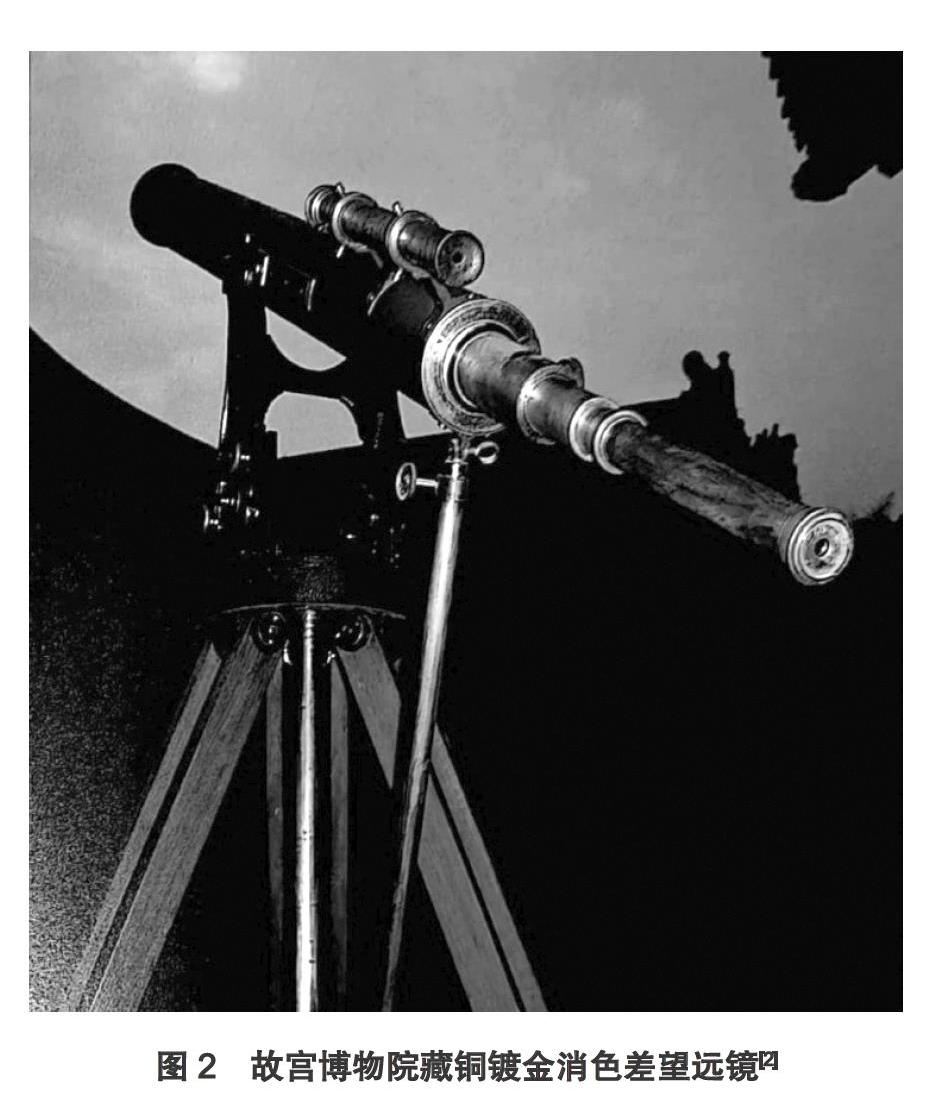

故宫博物院现藏两千多件与西学相关的科学仪器,其中望远镜一百五十余件[2-3]。在这些望远镜中,至少有两架为消色差望远镜。例如一台立式铜镀金消色差望远镜(见图2),制造于19世纪,安装在三角红木支架上,镜筒长160 cm,物镜直径9.5 cm,由两块凸凹透镜组成。目镜上方带有寻星镜,管筒标有“NEGRETTI & ZAMBRA”“LONDON”字样。另有一台台式铜镀金香港款望远镜(见图3),制造于19世纪,安装在铜镀金支架上,镜筒长128 cm,物镜直径8.5 cm,由两块凸凹透镜组成。目镜上方带有寻星镜,管筒标有“C. J. GAUPP”“HONG KONG”字樣。这两架消色差望远镜都生产于19世纪,说明此时消色差望远镜已经传入中国宫廷。

2 折射望远镜的发明及色差的存在

1608年,荷兰眼镜制造商汉斯·利普希(Hans Lippershey)把一块凸透镜和一块凹透镜前后交叠放在眼前,看到远处的景物仿佛变得又近又大。他据此制成第一架望远镜,并献给了荷兰政府,在荷兰与西班牙数十年的苦战中,极大地帮助了荷兰海军[4]。

伽利略在威尼斯偶然听说了这个发明,在此基础上进行改进,并划时代地将望远镜指向星空,于1609年得到了震惊世界的发现:月球表面的环形山、太阳表面的黑子、木星附近的卫星、土星周围的光环、银河里不计其数的恒星等等[5]。如果说哥伦布发现了新大陆,那么伽利略就发现了新宇宙。

17世纪初,德国天文学家、数学家与占星家约翰尼斯·开普勒(Johannes Kepler)首次描述了透镜的球面相差,即平行光通过单个球面玻璃凸透镜时,出射光不能汇聚于一点[6]。人们还发现了色差,即不同颜色的光通过单个凸透镜时不能汇聚于一点,且越扁平的透镜焦距越长,球差和相差就越小,所以当时流行的天文望远镜都是长筒的[7],它们极其笨重、操作费力。为了避免超长镜筒过重而受风力干扰,这些望远镜常常没有镜筒。英国著名物理学家艾萨克·牛顿(Isaac Newton)曾经断言折射望远镜的色差是不可消除的,转而着手研究反射望远镜。

直到18世纪,约翰·多伦德等人发明了消色差透镜,折射望远镜的观测能力才显著提升。19世纪末出现了一些大型折射望远镜,如世界上最大的消色差折射望远镜——位于美国叶凯士天文台口径达1 m的叶凯士望远镜。此外,现代的照相机和小型望远镜使用的也是这种消色差透镜。

3 多伦德家族与消色差望远镜

3.1 约翰·多伦德的贡献:消色差透镜的发明

随着1685年《南特敕令》的废止*,欧洲大陆信仰新教的手工艺人大量逃往英国。约翰·多伦德的父亲也在此列,他抵达伦敦后以从事纺织业为生。约翰·多伦德1706年出生于伦敦。童年时期,他就对科学有着强烈的兴趣,利用业余时间学习数学、光学和天文学。[8]

1729年,英国数学家切斯特·霍尔(Chester Hall)将一块火石玻璃做的凸透镜和一块冕牌玻璃做的凹透镜组合制成了消色差透镜。这个复合透镜的直径是6.4 cm,焦距为50.8 cm。霍尔曾给英国光学制造界的权威约翰·伯德(John Bird)等人写信,说明此复合透镜的制作方法,但并未引起他们的注意。霍尔为人低调,没有大肆宣扬他的发明,虽然他的发明在整个伦敦光学界中慢慢传播开了,可是依然没有人重视。[8]

1747年,瑞士数学家莱昂哈德·欧拉(Leonhard Euler)在不了解霍尔工作的情况下,声称可以同时修正物镜的球差和色差,因为人眼就是如此。他设计了一个由两块新月形透镜组成的目镜,中间放上水,通过计算得出此种透镜的色差可被消除。约翰·多伦德得知这篇文章后,向欧拉指出了他的错误,依据是牛顿说过折射不可能没有色散。但几番通信往来后,约翰·多伦德受到了启发,用不同耗散率的水和玻璃试验,想要做出没有色差的透镜,然而一开始并未成功。[8]

1755年,瑞典乌普萨拉大学的数学教授塞缪尔·克里基斯蒂尔奈(Samuel Klingenstierna)写信给约翰·多伦德,声称他通过几何方法证明了牛顿色散实验是有误的。事实上,牛顿的结论只适用于棱镜顶角较小的情况,对大角棱镜并不适用。[8]

后来,约翰·多伦德继续做了大量的实验。他总结出玻璃的色散比水的色散大,通过增加水棱镜的角,得到了无耗散的折射。这种透镜虽然消除了色差,却仍无法避免透镜形状导致的球差。为了寻找合适的介质代替水,他发现火石玻璃比威尼斯玻璃、冕牌玻璃的色散率更大。而根据另一位光学仪器制造商杰西·莱姆斯登(Jesse Ramsden,约翰·多伦德的女婿)的说法,约翰·多伦德在1750年已经听说了霍尔的发明。1757年,约翰·多伦德发现一块顶角为25°的火石棱镜和一块顶角为29°的冕牌棱镜产生的球差较小而色差较大。尝试了多种棱镜组合后,他推断出凸的火石玻璃的焦距与凹的冕牌玻璃的焦距之比必须为6:4,这也是它们的色散率之比。他还发现可以通过联合两片球差相等的凸凹透镜来消除球差。就这样,约翰·多伦德制作了第一个消色差透镜。他于1758年发表了《基于光的不同折射率的实验说明》一文,完全推翻了牛顿关于折射望远镜的色差不可消除的结论。在该文中,他没有提及霍尔、克里基斯蒂尔奈和欧拉的工作。[8]

因为这个贡献的重要意义,约翰·多伦德在1758年被英国皇家学会授予了科普利奖章,并于1761年当选皇家学会会员。他还被任命为英国国王乔治三世的眼镜制造师。除了在消色差透镜方面的贡献,他还对测量星角间距离的量日仪作了改良。[8]

3.2 彼得·多伦德的贡献:消色差望远镜的推广

(1)从消色差透镜到消色差望远镜

1763年,约翰·多伦德的儿子彼得·多伦德(Peter Dollond)制作了由三块透镜组成的物镜,次年就做成望远镜销售,并首次应用于天文学领域。三镜物镜的质量比以前制造的所有物镜都高。第三块透镜不仅减少了二级光谱,而且更好地校正了球差。他制作的最早的三镜物镜中有一种口径为9.5 cm、焦距为106.7 cm。这种望远镜可观测到土星的五颗卫星,还使得人们目睹了双星。彼得·多伦德制作的最大望远镜口径达12.7 cm、焦距达304.8 cm,被放置在格林尼治天文台,用来观测木星的卫星对木星的食亏及月球遮掩的暗星。[8]

此外,彼得·多伦德还设计了夜用望远镜、军用望远镜、小型反射望远镜等。他出色的制造技术促进了公众对便携式望远镜的需求。他的望远镜尽管价格昂贵,但很抢手。1783年,多伦德家族首先用包黄铜的桃花心木制作望远镜的镜筒,这对于传统的牛皮纸镜筒而言是个极大的改进。[8]

彼得·多伦德被称作“实验光学之父”,他做透镜不靠理论而靠大量实践。后来他的生意被侄子乔治·多伦德接手[8]。乔治·多伦德于1819年当选英国皇家学会会员,次年成为英国皇家天文学会的创始人之一[9]。如今,多伦德家族的光学工厂仍然在营业,但现在主要销售眼镜,而不是望远镜。

(2)消色差透镜的专利权

1758年,彼得·多伦德说服了父亲约翰·多伦德为消色差透镜申请专利。与此同时,他们的成功引发了伦敦光学界的嫉妒。一些人推出了山寨的多伦德望远镜。由于缺乏优质的火石玻璃,这些望远镜的目镜相对不大。但正是因为尺寸小便于携带,反而得到了人们的青睐。

彼得·多伦德为维护父亲的发明,状告多个私自制作和销售消色差透镜的光学制造商侵权,都胜诉了。他借此警告其他光学制造商,要求支付相应的专利费用。1764年,35个光学制造商联合起来向英国枢密院请愿,希望吊销约翰·多伦德的专利,但是失败了。在一个案子中,法官裁决道,虽然霍尔是消色差透镜的发明人,可他只是把自己的發明锁在写字台里,而约翰·多伦德却将消色差透镜推广到公众中,后者更有资格享受专利带来的益处,因而判定约翰·多伦德的专利是有效的。[10]

4 望远镜传入中国

1621年,望远镜在欧洲被发明后不久,就由德国传教士邓玉函(Johann Schreck)等由广东口岸带入了中国大陆。与邓玉函一同来华的还有汤若望(Johann Adam Schall von Bell)。汤若望在1626年撰写了《远镜说》,是第一本全面介绍望远镜的中文著作。明代末期,礼部尚书兼文渊阁大学士徐光启与其继任者李天经共同主持编纂了《崇祯历书》,吸收西方先进天文学知识对中国传统历法进行改革。值得一提的是,李天经还使用西洋新法准确预测了日食和月食,并向崇祯进献了望远镜,这是中国皇帝首次见到望远镜。但新法尚未颁行,明朝就已灭亡。清代初期,汤若望对《崇祯历书》略作删减,更名为《西洋新法历书》进呈清廷,最终被采用,正式颁行为《时宪历》。[11]

虽然望远镜被引入了我国,但在清朝多是作为观景所用,并未用于天文观测。这很可能是由于在球差和色差被克服之前,当时的望远镜对位置的观测精度并不比裸眼强,有时甚至还不如裸眼。1679年,英国天文学家埃德蒙·哈雷(Edmond Halley)和波兰天文学家约翰纳斯·赫维留斯(Jahannes Hewelius)分别用带望远镜的纪限仪和不带望远镜的纪限仪进行观星比赛,三次比赛哈雷均告失败。而赫维留斯的星图也是人类历史上最后一幅不用望远镜观测绘制的星图。[11]

望远镜在清朝盛行一时。圆明园在每一处重要景观的对面都预备了望远镜,望远镜还一度在广州口岸被当作进口产品纳税的参照物。康熙时期,清廷设有皇家玻璃工厂——“玻璃作”,用来生产镜片和各种玻璃工艺品。广东南海人邹伯奇曾制造了望远镜,他也是第一位用数学公式来描述光学现象的中国科学家,著有《格术补》,阐释了望远镜和显微镜的原理。但无论宫廷还是民间,用于制造望远镜的玻璃技术并没有新发展。[11]

在罗马教廷发出禁止中国教徒祭祖尊孔的指令后,雍正皇帝便采取了禁止天主教在華传教的措施,中西文化交流日趋衰落。到了乾隆晚年,由于禁教政策导致西洋工匠稀缺,玻璃作逐渐没落。1824年,在钦天监任职的葡萄牙传教士福文高(Dominic Joachim Ferreyra)去世后,道光皇帝没有再任命其他传教士担任这一职务。这样,自汤若望起由天主教传教士担任钦天监职务的二百年历史结束了。近代望远镜技术的西学东渐也就此中断。其间望远镜始终未能成为我国重要的观测工具,更谈不上像欧洲那样竞相建造大型望远镜,进而发展起星系天文学和天体物理学。[12]

5 结语

早期的折射望远镜存在球差和色差的问题,观测质量不佳。牛顿甚至断言,折射望远镜的色差是不可消除的。18世纪,英国光学和天文学仪器制造商约翰·多伦德等人通过大量实验发现,由多个不同色散率的透镜组成的消色差透镜可以同时消除球差和色差。后来,约翰·多伦德的儿子彼得·多伦德制作了三镜物镜,被首次应用于天文学领域。同时,首先使用消色差透镜制造折射望远镜的也是他们父子俩。这一发明使得折射望远镜的镜筒长度大大缩短,观测效果也明显提高。正是这种技术使得美国叶凯士天文台口径达1 m的大型消色差折射望远镜的建成成为可能,从而让哈勃得以借此观测星云,后经胡克望远镜证实,发现了银河系以外的宇宙。家族第三代乔治·多伦德则为目前广泛使用的巴洛镜的发明作出了贡献。我国博物馆藏有数百架古董望远镜,其中最引人瞩目的莫过于北京天文馆中由乔治·多伦德制作的一架手持式消色差望远镜。

技术的进步与社会的发展是密不可分的。17世纪初由于木材短缺,英国当地的采煤业蓬勃发展。烧煤既提高了熔炉的温度,又降低了成本,还促使英国人开发出含氧化铅的玻璃——“火石玻璃”,它的折射率较大,为消色差透镜的制造提供了物质基础[13]。18世纪末,欧洲各国在天文学领域竞争激烈,相继建立了许多私人和公共天文台。同时正值拿破仑战争,陆军和海军都需要大量观测设备。这些都导致了望远镜供不应求。此间,英国制造望远镜等各种科学仪器的技术获得了极大提高,超过了欧洲大陆。多伦德家族与伯德、肖特、莱姆斯登是英国最著名的四大光学仪器制造商,在今天任何一个现代欧洲天文台中都有它们的身影。

望远镜在发明后不久,就被传教士传入我国,同时传入我国的还有西洋历法。在清朝,由汤若望开启的西洋传教士任钦天监监正的二百年中,正是西学东渐的兴盛时期。清廷颁布《时宪历》之时,也是我国历史上与欧洲天文学水平最接近的一次。清廷曾建立玻璃作,生产玻璃工艺品,但用于制作望远镜透镜的技术并没有发展。康熙时期,古观象台新建了若干天文观测仪器,但并未兴建大型望远镜。从故宫博物院所藏可知19世纪消色差望远镜已经传入我国,但尚无证据证明我国当时掌握了制造消色差望远镜的技术。

参考文献

[1]Edward D. Wolf. Wolf Telescopes[EB/OL]. https://www.wolftelescopes.com.

[2]刘潞.清宫西洋仪器[M].香港:商务印书馆(香港)有限公司,1998.

[3]毛宪民.故宫片羽:故宫宫廷文物研究与鉴赏[M].北京:文物出版社,2003.

[4]温学诗,吴鑫基.观天巨眼:天文望远镜的400年[M].北京:商务印书馆,2008.

[5]伽利略·伽利雷.星际信使[M].孙正凡,译.上海:上海人民出版社,2020.

[6]Samuel R. Driscoll. Aberration Control in Antique Telescope Objectives[D]. Tucson: The University of Arizona, 2015.

[7]米歇尔·霍金斯.剑桥插图天文学史[M].江晓原,杨泽忠,关增建,等,译.济南:山东画报出版社,2003.

[8]Henry C. King. The History of the Telescope[M]. NewYork: Dover Publications, Inc, 2003.

[9]Gloria Clifton. Oxford Dictionary of National Biography[M]. Oxford: Oxford University Press, 2004.

[10]Huib J. Zuidervaart. The Evasion of Dollond's Notorious Patent on the Achromatic Telescope by the Move to the Dutch Republic of the Instrument Makers Eastland and Champneys. Bulletin of the Scientific Instrument Society[J]. 2016, 128: 24-35.

[11]余三乐.望远镜与西风东渐[M].北京:社会科学文献出版社,2013.

[12]何芳川.中外文化交流史[M].北京:国际文化出版公司,2008.

[13]大卫·怀特豪斯.玻璃艺术简史[M].杨安琪,译.北京:中国友谊出版公司,2016.

作者簡介:李百乐(1983—),女,研究方向为天体物理和天文学史,E-mail: li_baile@163.com。

The family of John Dollond and achromatic telescopes// LI Baile

Author's Address Shenzhen Museum, Email: li_baile@163.com

Abstract There are hundreds of antique telescopes in Chinese museums, among which there is a handheld achromatic refractor in Beijing Planetarium, made by the family of Dollond around 1820. John Dollond was a famous British maker of optical and astronomical instruments in the 18th century. The family of Dollond played an important role in inventing and popularizing achromatic telescopes. Achromatic lens greatly improves the observation ability of refracting telescopes and promotes the development of astronomy. This paper talks about the relation between the family of Dollond and achromatic refractors. Telescopes were introduced into China by missionaries in the early 17th century, along with the western astronomy. Before the decline of western learning in the Qing Dynasty, achromatic telescopes had not been invented. At this time, the accuracy of astronomical observation with telescopes was not different too much from that with naked eyes, so telescopes did not become main instruments of astronomical observation in China.

Keywords astronomical instruments, refractors, achromatic refractors, John Dollond