新工科背景下信号与信息处理课程群构建

2021-06-15王丽王威张杨梅

王丽 王威 张杨梅

摘 要:新工科的内涵及特征使得新工科专业课程体系改革和课程建设较其他专业而言难度更大、挑战度更高,培养高素质复合型人才是新工科建设及发展的重要指标,对专业课程建设提出了新要求。在新工科背景下,文章对信号与信息处理课程群的内涵、理论教学内容优化、实践教学内容优化、教学资源建设进行探讨,以期将课程群建设应用到电子信息工程专业和通信工程专业的教学改革,提升人才培养质量。

关键词:新工科;课程建设;课程群

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2021)08-0065-04

Abstract: The connotation and characteristics of the new engineering discipline make the reform of the new engineering professional course system and course construction more difficult and challenging than other majors. High-quality compound talents are an important indicator of the construction and development of new engineering disciplines, and new requirements are put forward for the construction of professional courses. Under the background of new engineering, the article discusses the connotation of signal and information processing course group, the optimization of theoretical teaching content, and the optimization of practical teaching content, and the teaching resource construction, in order to apply the construction of the course group to the teaching reform of electronic information engineering and communication engineering majors, and promote talents training quality.

Keywords: new engineering; course construction; course group

課程体系及其课程是人才培养的主要载体,是专业人才培养方案的核心内容,关系到人才培养目标的实现和专业培养标准的落实。新工科建设的目的是培养造就引领未来技术与产业发展的卓越工程技术人才,为我国产业发展和国际竞争提供人才保障[1]。在新工科背景下,课程建设应该与学科建设交叉渗透,利用课程群对课程体系进行优化,要充分考虑新工科专业的工程教育属性,还要注重不同高校新工科专业建设的优势和特色。在课程体系建设过程中,需要提升学生对课程的深入理解,充分考虑当前行业发展的变化,更要满足未来行业发展的需求,培养创新型的高素质人才[2]。

电子信息工程专业和通信工程专业,面向现代电子技术、信息技术、通信技术产业,培养具备现代电子技术理论、通晓电子系统设计原理与设计方法,能在信息通信、电子技术等领域从事各类电子设备和信息系统的科学研究、产品设计的具有创新精神和实践能力的高素质应用型人才。

在培养过程中,要求学生掌握基础理论和基本能力,了解学科专业发展的趋势,具有科学的思维方式和开拓精神。课程设置方面,主要核心课程均是信号处理内容,课程的联系非常紧密。传统的课程建设仅考虑单门课程的教学内容和教学效果,造成资源的重复建设和浪费,无法培养学生综合运用的能力。因此,对课程资源进行整合优化,针对人才培养目标的需要,构建课程群将成为本科专业学科建设的基础[3]。

一、信号与信息处理课程群内涵

课程群是由本专业或跨专业的若干门在知识、方法等方面有逻辑联系的几门课程构成的一个体系。与单门课程建设不同,课程群建设过程中,更多的是要考虑到不同课程在学生专业发展过程中所起到的作用。将不同课程的内容进行整合优化,减少不必要的重复内容,实现大课程建设的目的,培养学生系统学习的能力[4]。

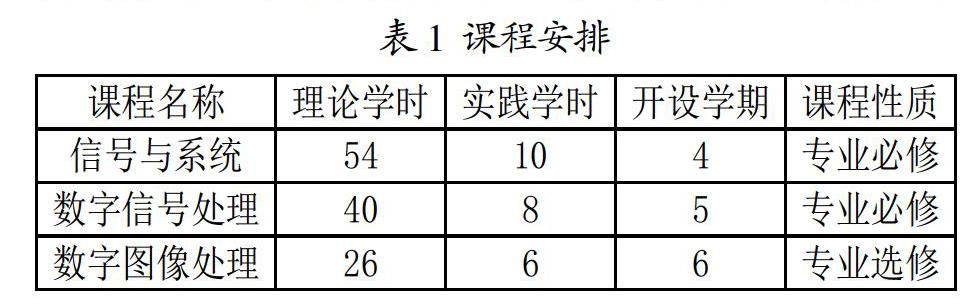

针对电子信息类专业的信号与信息处理课程群建设,包括《信号与系统》《数字信号处理》《数字图像处理》三门课程,这些课程对电子信息工程和通信工程专业学生的知识与能力培养具有重要的作用。表1给出西安某本科院校电子工程学院开设这三门课程的安排。从课程安排来看,这三门课程在教学时间上前后衔接,教学内容从信号分析基础内容到信号处理算法研究,再到信号处理的图像应用方面,层层递进,对学生信号分析与信号处理知识架构的形成起到良好的作用。

《信号与系统》课程侧重于连续时间信号和系统的分析,属于信号分析类课程,且大量实践教学的开展有助于学生对信号和系统的基本概念有系统的认识。《数字信号处理》课程侧重于信号处理算法的研究,要求学生会使用MATLAB仿真软件进行工程问题的简单求解。《数字图像处理》课程利用计算机对图像实现去噪、增强、复原等,是信号处理的重要应用方面,为学生进行后续的科学研究奠定基础。只有将这三门课程建设成为一个有机的整体,挖掘它们内在的联系,才能够有效发挥课程群建设的优势[5]。

二、理论教学内容优化

课程群建设是对教学大纲和教学计划的重新设计。针对这三门课程的讲授内容和教学课时的不同,在课程群建设过程中,应该统一制定教学大纲。在教学大纲的统一制定过程中,要对各门课程的重点进行划分,将每一个课程目标分解成相对独立的标准点,明确不同课程在课程群中的定位,从而确定课程群中每门课程的目标。

在培养目标分解过程中,强调相对独立的标准点的主要目的是避免各个课程内容的重复。在优化设计过程中,删除重复部分,体现课程的递进关系,使学生能够在回顾过去内容的基础上,对未来课程的重点有目标性的认识。

首先,《信号与系统》是先修课程,其前导课程是电路分析、高等数学、复变函数等内容。其重点讲述的是线性时不变系统的分析方法,包括信号与系统的时域分析、频域分析和复频域分析,对高等数学、复变函数等数學基础要求较高,重点是培养学生对工程实践项目的认识,完成从数学建模、数学描述到系统分析的全过程,培养学生利用所学知识将工程项目用数学语言描述和分析[6]。

在《信号与系统》课程的最后,还包含离散时间信号与系统的时域分析、Z域分析等内容,培养的是学生将连续时间信号和系统抽样构建离散时间信号和系统的转换能力,让学生从生活中的模拟信号过渡到计算机的数字信号。

相比其他两门课程,《信号与系统》课程的课时较多,还包含1周的课程设计。在这些实践课时中,应该更多地安排学生利用MATLAB软件进行仿真实验,弄清楚信号和系统在计算机中的描述方式,为后续课程的学习打下基础。

其次,《数字信号处理》课程包含的内容是:离散时间信号与系统的分析、离散傅里叶变换及其快速算法,以及数字滤波器的设计,还有数字信号处理器的应用部分。

由于离散时间信号与系统的分析、离散傅里叶变换已经在《信号与系统》课程中学习过,不再作为此课程的重点内容。但是,要着重讲述从模拟时间信号与系统到数字信号与系统的转换过程,让学生树立起数字信号与系统分析处理的概念。

因此,《数字信号处理》课程的重点应该放在数字滤波器的理论和数字信号处理器的实践内容。在讲述数字滤波器的过程中,应该采用项目式的教学,对照工程实践项目,以实现技术指标为目的,让学生尝试采用窗函数法、脉冲响应不变法、双线性变换法等设计不同的IIR或者FIR滤波器,以体会不同设计方法在工程应用中的不同作用。特别是在实践教学过程中,应该着重于培养学生利用MATLAB软件和硬件实验平台,实现数字信号处理的基本算法[7]。

最后,《数字图像处理》课程重点讲述的是,利用数字信号处理的基本理论和方法,对图像进行增强、变换、复原、压缩、分割等操作,是信号处理的重要应用领域[8]。该门课程的概念多、内容抽象、入门较难,因此在选择教材时,就应该选择以实践为导向,以实际应用为目标来介绍数字图像处理的教材。

着重让学生在理论学习的同时,进行实践操作,采用MATLAB软件作为辅助教学工具,既能提高学生的计算机编程能力,又能够让学生深刻理解和掌握图像处理的理论和方法。通过实践平台的应用,能够让学生真正感受到数字信号处理算法和理论在工程实践中的作用,提高学生的工程应用能力。

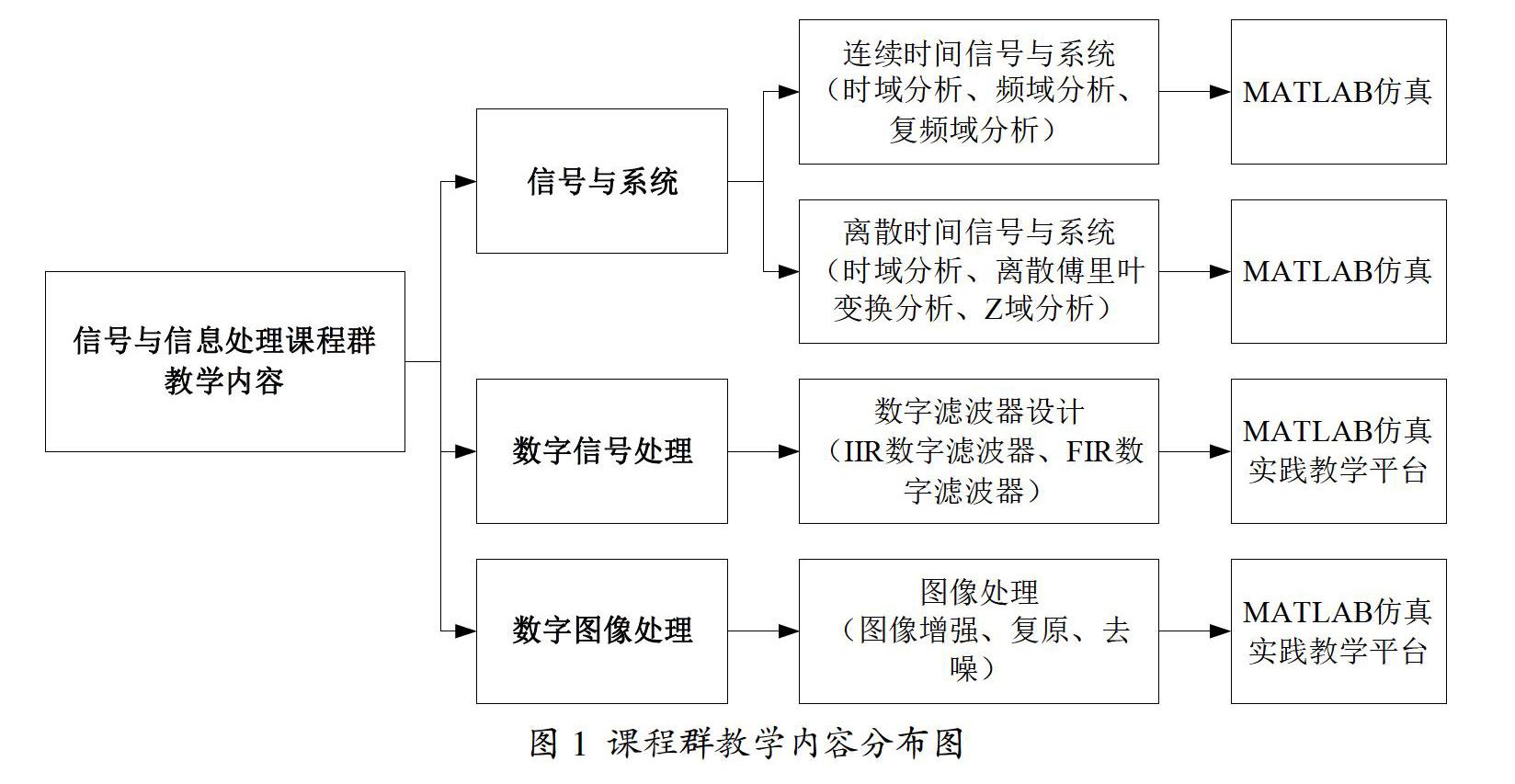

综上所述,通过分析《信号与系统》《数字信号处理》《数字图像处理》等三门课程的教学内容,对其教学内容进行一定程度上的优化,对其课程大纲进行统一修订。虽然每门课程仍然独立授课,但是通过教学内容的优化,建立起三门课程的紧密联系,对学生知识架构的形成起到良好作用,信号与信息处理课程群教学内容分布图如图1所示。

三、实践教学内容优化

重理论轻实践仍然是目前我国高校在工程教育上存在的普遍问题。在现有的教学过程中,课程体系充满理论课程,理论学习效果不佳;实践环节课时不足,学生实践创新能力难以达标。因此,在新工科专业课程体系建设过程中,要注重理论课程与实践课程的结合,提高理论课程学习效果,提升学生的工程实践能力。

在独立的授课计划中,《信号与系统》《数字信号处理》《数字图像处理》有各自的实验教学内容,三门课程之间相互独立,没有对学生的实践能力进行系统的培养。在课程群建设过程中,我们也需要对实践教学环节进行优化。在完成每门课程的教学任务后,应该有综合性实验或相关实践环节,以促进课程群中各门课程理论知识的交叉融合。

同时,创新能力培养是衡量一所高校人才培养质量的关键因素,新工科专业人才建设培养更应注重培养学生的创新能力。创新能力是现代社会对人才的普遍要求,在课程群建设过程中,要根据各课程与前导课程、后续课程的逻辑关系,明确本课程在学生创新能力培养中应该起到的作用,努力从多个角度为学生展示科学技术发展的进程,为学生创新能力的培养贡献力量。

在课程群建设过程中,根据三门课程的逻辑关系,按照基础、综合到创新设计的思路,建立递进的实践教学体系[9]。实践教学以MATLAB为软件工具,以TMS320F2812为实践教学平台,将课程群内各实践教学内容分类为基础实验、综合实验和创新实验[10],如图2所示。

基础性实验主要是《信号与系统》和《数字信号处理》课程的主要教学内容,以验证性实验为主,让学生对信号、系统、图像等的计算机描述进行直观感受,实现可视化教学,提高学生对抽象概念学习的兴趣,为学生利用实验平台进行工程实践操作奠定基础。

综合性实验主要是《数字信号处理》和《数字图像处理》的主要教学内容,以应用性实验为主,利用基本的数字信号处理算法对滤波器进行设计和对图像进行简单处理。学生能够观察到语音信号或者二维图像经过处理后的变化,而且能够将所学内容与工程项目联系起来,看到所学的理论知识内容在社会生活中的作用,提高学生对学习的热情。

创新性实验涵盖三门课程,主要内容是采用信号、系统的基本算法,对工程项目进行实践操作,从数学描述、数学建模、信号处理、系统输出等方面,模拟数字信号处理类工程实际问题,找寻问题的解决方法,培养学生的综合实践能力和创新能力。

四、教学资源建设

教学资源建设是课程建设的必要条件和重要环节。教学资源建设主要包含教材建设、网络资源建设等。

教材不仅是对教学方法和教学经验的总结,更是教学所依赖的重要辅助材料。它是根据教学大纲和实际需要,为师生教学应用而编写的材料等,它是衡量学校教学和科研水平的重要标志。教材与教学质量有着非常紧密的联系。教材建设对信号与信息处理课程群的建设非常重要。首先,教材应该针对电子信息工程专业和通信工程专业的学生进行编写,在确保完整的课程体系的同时,要注重对基本概念和原理的描述[10]。

在《信号与系统》教材中,若已经包含了离散时间信号与系统的时域分析和Z域分析,则《数字信号处理》教材就将重点放在模拟信号系统到数字信号系统的转换,不再赘述具体的信号与系统处理的内容,以保证教学内容的衔接和优化。在《数字信号处理》教材的实践应用部分,应该提及图像处理的案例分析,让学生明确数字信号处理在圖像处理中的应用,从而建立起与《数字图像处理》的连接。

教材与MATLAB软件结合,以简单直观的方式来讲解知识点,能够提高学生对基本概念的理解。另外,教材的每一章节后都应该附有综合性的理论习题和上机习题,让学生将理论知识和实践紧密结合在一起。在教材的最后,还应该附上一些工程实践类题目,让学生通过调研、查阅资料,找到问题的解决方案,培养学生独立自主实践的能力[11]。

建设网络教学资源在课程群建设过程中占有非常重要的位置,能够将现代教育理念与思想进行实现。在制作网络教学资源时,不能仅仅将教学课件上传到网站,必须要注重不同课程之间的关联性。网络教学资源的建设可以按照“课程——课程群”的方向来逐渐扩展[13]。

首先,我们要开发形成每门课程独立的资源网站,从教学课件、网络课程等资源对象中提取出优秀的素材。在资源内容的选择上,要重点设计和制作能够结合教学需要、促进学习效果的资源;在资源的存储上,要方便学生和教师快捷检索和查询。最重要的是,要注意资源的开放性,就是要允许其他教师对教学资源进行设计制作,以满足不同学生的需要。

其次,我们要根据课程群建设的需要,通过利用教育技术手段,应用现代教学方法,对不同课程资源进行整合优化。不同课程资源之间要进行资源共享,增加课程衔接的相关内容,构建良好的教学与学习环境,促进教师与学生的互动,构建教学研一体的网络教学平台。在此过程中,不同课程的任课教师要形成教学团队,共同探索教学资源的组织实施,破解教学难题,增强教学效果,有效调动学生自主学习的积极性。

五、结束语

信号与信息处理课程群建设是一个长期系统的工作,本文对《信号与系统》《数字信号处理》《数字图像处理》三门课程进行分析,对其理论教学内容和实践教学内容进行整合优化,并对教学资源建设进行了探讨。后期将该项探索应用于教学实践,以期能够提升教学效果和学习效果,培养适应新工科人才要求的具有行业背景知识及工程实践能力的应用型技能型人才。

参考文献:

[1]宋莹,王兴芬,张伟.新工科背景下多学科交叉融合的大数据人才培养新模式探索[J].创新教育研究,2019,7(05):608-612.

[2]于迎霞,刘威,马兰.面向“新工科”的信号处理课程群建设实践与探索[J].中国信息技术教育,2020(10):106-108.

[3]邓承志,胡赛凤,张绍泉,等.新工科背景下通信工程专业信号处理课程群建设与改革实践[J].当前教育实践与教学研究,2020(03):106-107.

[4]武红玉.面向应用型人才培养的信号与信息处理课程群构建[J].无线互联科技,2018,15(23):75-76.

[5]查志华,柴林杰,刘宝.信号与系统及数字信号处理课程的整合优化[J].教育现代化,2019(94):235-237.

[6]张梅,罗桂兰,奎丽萍,等.“信息处理与通信理论”课程群的改革与建设探讨[J].高教学刊,2019(2):125-127.

[7]李鸿燕,张雪英,史健芳,等.“数字信号处理”课程群教学实践改革[J].电气电子教学学报,2019,41(3):26-29.

[8]陆玲,何月顺,李祥,等.基于案例的数字图像处理教学方法改革[J].教育教学论坛,2020(6):113-114.

[9]李敏,刘俊.“信号处理”课程群实验实践教学改革与实践[J].教育教学论坛,2020(23):156-158.

[10]谢平,陈萌,李继猛,等.以能力为导向的“信号处理课程群”建设及模块化实践[J].教学研究,2018,41(6):92-96.

[11]常金锋,沈百琦.立体化教材建设及信息化教学平台应用实践探索[J].科学与信息化,2020(11):131,133.

[12]文怡.以新工科人才培养体系研究推动优质教材建设[J].科技与出版,2020(6):79-82.

[13]王子成,周易.网络教学资源平台建设中存在的问题及改进-基于公共经济学课程的调查分析[J].中国现代教育装备,2020(5):5-6,18.