生态社会政策与福利国家的“绿”化:开启社会保障研究的新视野

2021-06-15刘涛,孙丽

刘 涛,孙 丽

(浙江大学 公共管理学院,杭州 310058;英国利兹大学 社会学与社会政策学院,利兹LS2 9JT)

一、引言

社会科学中的现代化理论将福利国家视为现代社会四大核心机制之一,与福利国家相连的衍生效应“大众消费”也被视为现代社会的另一核心制度安排,无论是沃尔夫岗·查普夫还是尼克拉斯·卢曼,在他们关于现代社会的理论中,福利国家的重要性显著提升,其本身已成为现代社会的基本特征(1)Wolfgang Zapf,Modernisierung,Wohlfahrtsentwicklung und Transformation:soziologische Aufs?tze 1987 bis 1994,Berlin:Edition Sigma,1994,p.52.(2)Niklas Luhmann,Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat,München:Olzog Verlag,1981,p.3.。英国社会学家托马斯·马歇尔更将现代社会福利国家的制度安排看成是社会权得以保障的根本“推手”,在他看来,社会权的确立象征着人类制度文明发展的高峰,只有在社会权得以确立的基础上,人类其他权利的落实才会有根本的基础与保障(3)Thomas H. Marshall,Citizenship and social class,Cambridge:Cambridge University Press,1950,p.46.。从西方社会科学理论的主流看,福利国家理论以及在此基础上构筑的现代社会政策与社会保障体系对于现代社会的积极意义得到充分肯定。当然,自从“福利国家”概念形成以来,就不乏对该制度安排的批评与反思,主要有以下三个方向:一是支撑福利国家的社会保障体系在经济及财政领域面临瓶颈约束,尤其是西方国家经济增长已告别黄金时代,他们是否依然能支撑社会政策的扩张存在着诸多疑问,由此产生了福利国家可持续性发展的议题(4)Neil Gilbert,Transformation of the welfare state:The silent surrender of public responsibility,Oxford:Oxford University Press,2002,p.9.;二是关于“福利国家”意蕴的反思,一些学者认为福利国家存在着国家监管、国家照料的固化思维形态,这样的观念体系及制度安排可能会弱化个人、家庭与社会本身所具有的团结互助及社会保障能力(5)John J. Roder,From a welfare state to a welfare society:The changing context of social policy in a postmodern era,London:Red Globe Press,2000,p.8.;三是西方福利国家的现代社会政策过于偏向现金给付及老龄社会保险,忽视能力培育及社会服务的投入,由此引发了学界对“社会投资型国家”的热烈讨论(6)Evelyne Huber and John D. Stephens,“Partisan governance,women’s employment,and the social democratic service state”,American Sociological Review,Vol. 65,No.3,2000,pp.323-342.。

基于以上三个层面的疑问,结合社会科学中的理性批判思维与后现代性的反思传统,通过现代、后现代社会中宏观叙事关联的建构,对西方现代社会保障制度展开研究,是本文的旨趣所在。在现代社会向后现代社会转换的过程中,社会发展存在三大宏观目标:一是经济目标,主要涉及经济发展、生产效率的提高;二是社会目标,主要针对社会再分配及福利国家、现代社会保障体系的建构等;三是生态目标,主要瞄准生态环境保护、自然环境与人类社会环境的平衡发展等(7)Alexandro Kleine,Operationalisierung einer Nachhaltigkeitsstrategie:?kologie,?konomie und Soziales integrieren,Berlin:Springer-Verlag,2009,p.5.。笔者认为,在这三种社会宏观目标叙事过程中,经济目标与社会目标较早实现了功能性耦合,如凯恩斯主义的形成就体现了社会性目标的确立(如建立福利国家模式的再分配制度)有利于经济目标的实现(如内部需求及内部市场消费潜力释放等);经济目标与生态目标也在现代性、后现代性的论辩过程中实现了耦合,如绿色经济及节能经济的发展反映出经济系统在持续回应生态系统的需求,生态系统的平衡发展也会有利于经济体系的可持续发展;而对社会目标与生态目标的关系还缺乏深入研究,迄今为止,社会政策主流研究仍未系统地认识到福利国家及其社会保障体系与生态目标也具有耦合关系。福利国家必须要对生态失衡的外部效应进行系统性反思,同时,福利国家制度本身具有生态盲点,其福利消费倾向可能会大幅提高碳排放量,由此引发生态环境与社会环境的失衡。因此,建立社会目标与生态目标的耦合关系应是21世纪上半叶后现代社会政策发展的重要目标,社会政策必须与生态环境目标相结合才能实现当代社会保障体系远期可持续发展。

二、理论框架:福利国家与生态国家的耦合

生态环境政策与社会政策原本是相互分离的两大政策界域,20世纪90年代以来,一些欧美国家的学者开始关注到两大政策领域存在某些关联。例如,英国学者伊恩·高夫梳理和总结了两大领域的某些相似性,认为两大政策均对工业化的一些负面外部效应进行了平衡与补救,如社会政策可以规避工业社会带来的风险,消解市场经济竞争所产生的两极分化;而环境政策则可应对工业化对环境及气候形成的污染,有利于自然环境保护(8)Ian Gough,“Welfare states and environmental states:a comparative analysis”,Environmental Politics,Vol. 25,2016,pp. 24-47.。两项政策领域均属广义上的保护机制,第一种更多是针对产业工人及居民的社会保护,第二种则聚焦于自然环境的保护,但双方回应的都是工业化社会的风险。正如乌尔里希·贝克所言,现代社会是一个风险社会,各种类型的风险既可能与社会各个阶层紧密相连而构成不同的风险等级,也会有一些风险如环境与气候的风险,则跨越了某个阶层、甚至是民族国家的边界而构成世界各国的普遍性风险(9)Beck Ulrich,Risk society:Towards a new modernity,New Delhi:Sage,1992,p.38.。从某种意义上来说,生态政策与社会政策均是现代风险社会的产物,工业化带来的风险越高,就越需要社会政策与生态政策对于工业化带来的后果进行制度性“捕捉”与干预。詹姆斯·梅多克罗夫特在区分生态及环境政策与社会政策的基础上,提出在福利国家之外应当构建一个生态国家(Eco-state)的概念,正如在福利国家制度体系中,国家将全体国民的福利置于国家立法及国家制度行为中的核心位置一样,生态国家则应将生态目标及环境保护目标置于国家行为坐标中的核心位置(10)James Meadowcroft,“Environmental political economy,technological transitions and the state”,New Political Economy,Vol. 10,No. 4,2005,pp. 479-498.。高夫也有相类似的论述,他提出可将福利国家与环境国家相互比较,探索两项制度体系之异同(11)Ian Gough,“Welfare states and environmental states:a comparative analysis”,Environmental Politics,Vol. 25,2016,pp. 24-47.。

2000年以来,除了比较探讨社会政策与生态政策、福利国家与生态国家制度体系选择的内生性之外,西方学者还从两大体系关联的角度尝试为两者“搭桥”,试图建立起对两种论述有意义的符号关联,由此延续了英国社会学家托马斯·马歇尔“连字符社会”(Hyphenated Society)的论述。马歇尔认为,现代社会将不同的制度框架及意义逻辑体系钮结在一起,如工业化、资本主义制度及福利国家可连接为“工业福利资本主义”。基于此,一些社会政策及福利国家研究的学者试着为生态场域及社会福利场域建构出有意义的关联。在此历史背景下,绿色社会政策及生态社会政策的新论述应运而生,主要着眼点是社会政策研究中出现的理论及实践“盲区”。过去的社会政策研究从未将生态政策及环境保护等领域可视化至现代社会保障制度中去,而现在一些学者敏锐地意识到,生态及自然环境领域内的风险会对社会政策及福利国家的制度安排产生持久而又不可忽略的重大影响(12)Ben Spies-Butcher and Adam Stebbing,“Climate change and the welfare state? Exploring Australian attitudes to climate and social policy”,Journal of Sociology,Vol. 52,No. 4,2016,pp. 741-758.(13)Ian Gough,The challenge of climate change for social policy,London:The London School of Economics and Political Science,2013,p.5.。例如,生态系统的退化及自然环境的污染等会或隐或显地转化成福利国家制度体系中的问题,无论是自然环境污染还是生态环境失衡,衍生出的后果都是各国卫生条件及居民身体健康受到大幅影响,而与环境疾病相关联的诊断及治疗等均需现代福利国家的社会保障体系承担。生态系统中的高风险群体往往是福利国家需要保护的对象,生态恶化的受害群体也易成为福利客户,必须向社会保障体系寻求帮助。可见,生态风险也是社会风险,自然环境的风险也是社会环境的风险,生态系统的风险也是福利系统的风险,生态环境的灾难也完全有可能转化成福利国家的灾难。风险的传递性与渗透性不可避免地促发了生态环境与人类福利共构而成的“风险共载体”,社会政策不能再与生态政策相互脱耦,而是必须实现“制度连字符般”的具有社会意义的双向耦合。

除了从生态系统嬗变结果的角度来看待社会政策及福利国家外,还可从本质意义及整体论意义上对现代福利国家进行反思性思考。一些学者注意到福利国家与生态环境间可能存在着一定的竞争关系及制度紧张关系,因为对国民福利的保护与提升并不必然表现为对环境保护目标的促进。现代工业资本主义建立在碳氢化合物基础之上,促进大众消费价值取向的福利国家更多地与其具有选择的亲近性,而与环境保护及生态平衡的目标可能会出现不一致甚至是不兼容。工业福利资本主义可能为客观物质世界留下大量的碳足迹,进而加剧生态环境退化的态势(14)Juudit Ottelin,Jukka Heinonen,Seppo Junnila,“Carbon and material footprints of a welfare state:Why and how governments should enhance green investments”,Environmental Science & Policy,Vol. 86,2018,pp. 1-10.(15)Daniel Bailey,“The environmental paradox of the welfare state:The dynamics of sustainability”,New Political Economy,Vol. 20,No.6,2015,pp. 793-811.。从该角度看,福利国家的确需要制度层面及哲学层面的反思以及规范价值层面的理念创新。

西方学术界关于生态政策与社会政策、生态国家与福利国家的关联虽已有零星讨论,但这些讨论大多还停留在现象观察、描述等层面,基于数据实证的研究相对较少;生态环境变迁对社会保障的影响,也多停留在对整体层面的总括叙事上,针对社会保障各个领域具体、细致而微的影响及分析等尚较缺乏。基于此,本文运用世界卫生组织、联合国粮食及农业组织、联合国等国际机构的数据,具体展示生态环境的变迁与失衡对福利国家及其各个子领域带来的冲击与挑战,同时还对绿色社会政策及生态福利国家的概念进行理论演绎与分析。

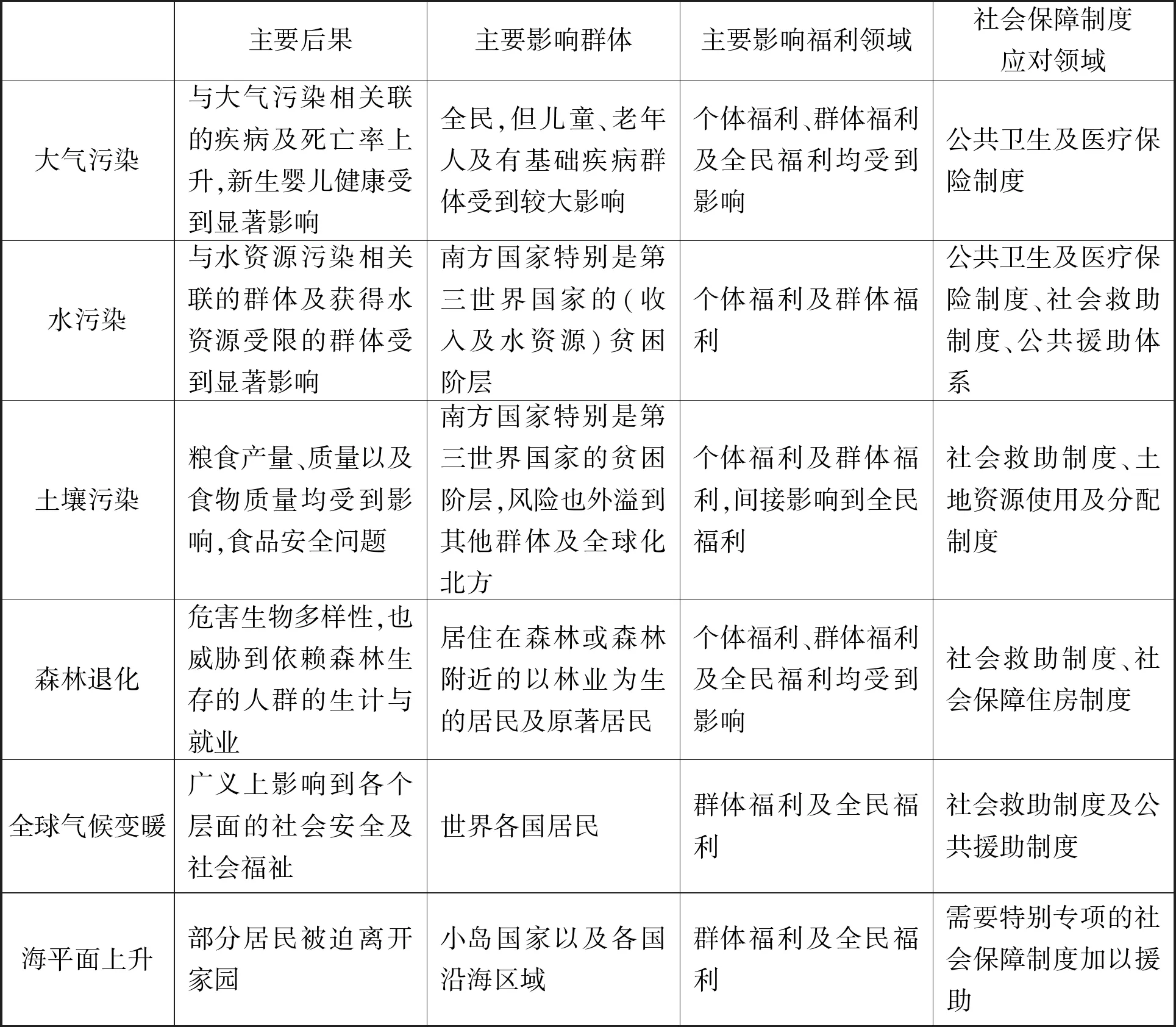

三、生态系统问题外溢为社会政策问题

通过论述生态系统面临的问题如何演化成社会福利系统领域的问题,揭示社会政策与生态及环境政策之间具有密不可分的关系,主要涉及的子领域为大气污染、水资源污染、土壤污染、森林退化、全球气候变暖带来的海平面上升问题及其社会保障制度必须建立的回应机制。

(一)大气污染对社会政策的挑战

根据世界卫生组织(WHO)2010年发布的关于大气及空气污染疾病的报告,空气污染在全球范围内造成每年约310万人过早死亡,大气及空气污染占全球疾病负担的3.2%(16)World Health Organization(WHO),Exposure to air pollution:A major public health concern,2010,https://www.who.int/ipcs/features/air_pollution.pdf.。世界卫生组织2019年发布的关于空气污染与非传染病关系的报告指出,空气污染是仅次于吸烟的第二大非传染性疾病的死因,与空气污染相关的非传染性疾病包括缺血性心脏病、中风、慢性阻塞性肺疾病和肺癌等(17)World Health Organization(WHO),Noncommunicable diseases and air pollution,https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2019/noncommunicable-diseases-and-air-pollution-2019.,暴露在有害空气之中也成为全球各大城市及超大型城市所面临的主要健康威胁之一,严重空气污染引发的疾病会延缓人类平均寿命的提升,同时增加不健康状态的时间长度,被视为全球城市化进程中的“城市病”。大城市症候群及空气污染明显影响到了新生儿的健康,导致新生儿肺部及呼吸道疾病比率增加,与空气污染相连的儿童疾病也逐步演化为大城市的新社会问题。大气污染所带来的疾病、健康风险及其衍生的不同社会群体的健康问题,已逐步外溢到社会保障体系中。现实表明,空气质量已成为人类福利体系与福利制度的一部分,社会保障及福利系统必须对空气污染带来的“社会保护挑战”做出回应,通过公共卫生体系、公共福利体系、医疗保障及医疗保险体系等来平衡与减缓空气污染带来的工业社会风险,以提升各国居民的环境福祉与生存质量。

(二)水资源污染对社会政策的挑战

淡水及净化水是人类基本生存的外在物质条件。在发达的工业福利资本主义国家,高质量饮用水资源供给基本覆盖全民,而在全球南方国家,许多人都面临水资源供给不足的困境,有限水资源污染也严重威胁着一些城市及乡村居民的生存。根据世界卫生组织2019年发布的全球饮用水报告,全球7.85亿人缺乏基本饮用水服务,其中有1.44亿人依赖地表水,至少有20亿居民使用受污染的水源。尤为严重的是,水资源污染是多种疾病的肇因,如腹泻、霍乱、痢疾、伤寒和小儿麻痹症等。世界卫生组织报告预测,全球每年有48.5万居民因饮用水污染所导致的腹泻而死亡。到2025年,预计世界将有一半的人口生活在水资源匮乏地区。该报告进一步表明,全球范围内水资源存在不平等分配。在最不发达国家群体,有22%的卫生服务设施没有基本的供水服务(18)World Health Organization(WHO),Drinking-water,https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water.。发达经济体基本解决了全民供水基本服务,但南方国家仍然面临水资源南北分配不平衡的窘境,居民生命健康因此受到严重威胁。水资源的争夺引发了一些发展中国家之间的边界冲突。在此背景下,水资源的风险也外溢到了社会政策领域,不仅公共卫生体系及医疗保障体系需要应对水资源污染带来的疾病,也需要建立相应的针对水资源的社会救助制度或社会救济体系来应对贫困居民的水资源使用问题,水资源救助已成为关乎到南方许多国家的基本人权保障问题。

(三)土地源污染对社会政策的挑战

土壤是人类社会赖以生存的基本物质环境,农业用地上的耕作物是人类食品的主要来源之一,土壤污染因此成为威胁人类健康的一个重要因素。工业化对农业耕地的使用及污染、土地的过分耕种、农作物耕种过度使用工业化肥等多种因素相互交织,构成土壤污染的重要原因。2018年,联合国粮食及农业组织(FAO)发布的《土壤污染:一个隐形的威胁》报告,详细阐述了世界各国土壤受到污染的状况。该报告指出,工业化、战争、采矿和农业的集约化使用都是导致土地污染的重要因素,而土壤污染直接影响到我们的食物链条、饮用水系统及空气质量等,成为影响人类生存及健康的头等大事;但迄今为止,土壤污染的全球性后果被人类社会广泛地忽视了。即使对发达经济体及新兴经济体来说,土壤污染也是一个严重的社会问题,如在澳大利亚,约有80000个地点遭受土壤污染;中国已将全部土地的16%和农业土地的19%归为受污染土壤;欧洲经济区和西巴尔干地区大约有300万处潜在污染地点(19)Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO),Soil Pollution,a hidden reality:Report sounds alarm on soil pollution,http://www.fao.org/global-soil-partnership/resources/highlights/detail/zh/c/1127426/.。土壤污染带来的挑战冲击着现行的社会政策体系,社会保障需要独特的制度安排来应对土壤污染所带来的健康及疾病问题。同时在发展中国家,土地作为农业居民赖以生存的基本物质基础,担负着基本社会保障的功能,而土地污染不可避免地弱化了社会保障的兜底功能。

(四)森林退化对社会政策的挑战

森林对人类有着重要贡献,比如可以提供生计来源、洁净的空气与水,保护生物多样性等。联合国粮食及农业组织(FAO)发布的《2018年世界森林状况:通向可持续发展的森林之路》报告指出,“全球约40%的极端农村贫困人口(大约2.5亿)生活在森林和热带草原地带。森林是该群体的主要生计依靠与收入来源,被视为‘社会安全网’”(20)Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO),The State of the World’s Forests 2018:Forest pathways to sustainable development2018,http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9535EN/.。但据统计,1990-2015年间,全球森林面积由占陆地面积的31.6%降至30.6%(21)Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO),The State of the World’s Forests 2018:Forest pathways to sustainable development2018,http://www.fao.org/documents/card/en/c/I9535EN/.。就亚马逊雨林而言,2020年有超过11088平方公里的雨林消失,创10年来毁林率新高(22)Celso HL Silva Junior,Ana CM Pessa,Nathália S Carvalho,João BC Reis,Liana O Anderson,and Luiz EOC Aragão.“The Brazilian Amazon deforestation rate in 2020 is the greatest of the decade.”Nature Ecology & Evolution Vol.5,No. 2,2021,pp.144-145.。毁林与森林退化不仅危害生物多样性,还严重影响到依赖森林生存人群的生计与就业,特别是穷人与弱势群体(如土著居民、无地农民、妇女等)。这些群体对国家社会保障制度的需求增加,比如通过最低生活救助解决饥饿及贫困问题。同时,由于赖以生存的家园遭到破坏(如森林火灾),有些居住在森林或森林附近的居民被迫迁移,这些生态危机后果需要社会保障中的安居与住房领域来解决。森林福利与社会福利相互交织在一起,逐渐成为全球林业大国如巴西、印度尼西亚等社会保障制度不可忽视的一部分。

(五)全球气候变暖及海平面上升对社会政策的挑战

全球的碳排放量相较于工业化之前的人类社会呈现出指数上升的态势,气候变暖已演变成全球的挑战,其最直接的后果是海平面持续上升,这不仅影响着许多国家沿海低地区域人类的生存,对南太平洋及印度洋的小岛国家而言,这可能会直接引发国家生存危机。小岛屿发展中国家不是温室气体的主要排放国,但处在承受气候变暖负外部效应的第一线,率先承担了巨大代价。根据联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯2019年5月在太平洋岛屿论坛上的讲话,预计到2100年海平面将上升1米。而在太平洋地区,海平面上升将是全球平均水平的四倍,这势必严重危害到太平洋小岛屿国家的存续(23)United Nations(UN),Remarks of the Secretary General of United Nations - António Guterres at the Pacific Islands Forum,2019,https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2019-05-14/remarks-the-pacific-islands-forum.。根据世界卫生组织的观点,在小岛屿国家和许多其他国家的沿海地区,一个特殊的问题是盐水污染了土壤和淡水,土壤不能再用作耕地。结果,人们势必搬迁到内陆地区,生活空间因环境变迁而逐步缩小。例如,像基里巴斯这样由33个珊瑚礁岛组成的国家一直面临生存问题(24)World Health Organization(WHO),Climate change and its impact on health on small island developing states,2017,available at https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/climate-change-and-its-impact-on-health-on-small-island-developing-states.。该困境表明,海平面上升、海水侵袭与一些群体及部分特殊国家的福利紧密关联。如果一个国家整体受到威胁,则个人福利和福祉也不可避免地受到损害。此外,从沿海省份向内陆地区的迁徙常常引起健康问题,并增加传染病的发病率。在新兴地球村中,小岛屿发展中国家的命运已日益被视为全球挑战,需全球社会保障制度协调解决。

表1比较了生态系统各个子领域的风险相应引起社会政策各个子领域所作出的制度化反应。其中,各个子领域的风险性质并不相同,有的是与一些群体及所处国家相联系的风险,如水污染、土壤污染;有的是全人类共同面临的普遍性风险,如大气污染及全球气候变暖;有的则属特殊类别风险,如海平面上升或森林退化。每种风险所挑战的风险群体也有差别,如水污染及洁净水资源的获取对全球南方国家的贫困群体及弱势群体带来了更大挑战,森林退化主要影响依赖森林生存的居民及原住民,海平面上升主要影响小岛屿国家,而全球变暖则影响着世界各国。诸子领域通常交织存在,如森林退化影响到大气污染、水污染及全球气候变暖等。因此,每个国家的公共医疗制度、卫生防御制度、社会救助及救济制度也都必须对环境及生态的失衡做出回应,用福利国家的社会保障体系来减缓、平衡生态系统风险带给福利世界的挑战。

表1 生态及自然环境系统变化对社会保障制度应对领域的影响

四、社会政策的“碳足迹”与“低碳调节”

社会政策对于生态风险的捕捉与补偿反映了两大政策关系发展的一个面向,即随着生态风险逐步从生态环境系统外溢到社会福利系统,现代社会保障系统必须进行调整以缓解、降低生态系统的风险,对因生态系统失衡而受伤害的群体给予现金补偿及社会服务。然而,少有西方学者从本质论意义上探讨社会政策、福利国家是否在制度、价值规范理念上与生态平衡、环境保护等目标兼容。仅有伊恩·高夫与詹姆斯·梅多克罗夫特等学者零星地讨论过福利国家可能带来的碳足迹问题,他们认为,福利国家的目标与现代工业化社会所注重的经济增长目标并无本质区别;无论是国民福利增加还是经济福利提高,归根结底带来的都是碳排放量的提升,从而对脆弱的生态环境和自然世界的平衡结构带来更大压力。换言之,福利国家的目标更多地与环境保护目标呈现出不一致,应对方案应包括为经济发展征收绿色税收,即许多发达国家讨论的生态税;倡议福利国家的居民向生态节能的生活方式转变。在此基础上,伊恩·高夫与詹姆斯·梅多克罗夫进一步提出了“去碳化福利国家”的论点(25)Ian Gough and James Meadowcroft,Decarbonizing the welfare state,in:John S. Dryzek,Richard B. Norgaard and David Schlosberg(eds.),Oxford handbook of climate change and society,Oxford:Oxford University Press,2011,pp.490-503.。其他一些西方学者如朱迪特·奥特林等也谈到福利国家的碳足迹及物质足迹,大抵离不开福利经济的消费主义导致了生态环境中碳排放量的持续上升,福利国家本身应对高碳排放量社会负有一定责任。

结合已有讨论可知,应对社会福利、社会保障系统与生态环境系统的关系进行更加全面、系统地梳理,从而在更深层次进行抽象和理论建构。福利国家的目标与生态环境系统的目标出现两个脱节:第一,我们传统认知的建立在工业资本主义体系之上的福利国家,本质是弥补西方资本主义体系的弊端,以促进大众福利与阶级和谐的社会总目标。因此,20世纪的福利国家更多地建立在福特主义大生产方式上,但在经济伦理领域则受到凯恩主义的强力支撑,而这些领域都以促进大众消费与大众福利为根本导向。第二,因受第一个脱节中包含的促消费、促内需根本导向的影响,福利国家及其社会保障体系往往只关注再分配制度及反贫困制度所达到的保稳定、促消费之目的,并未进一步关注如何合理使用消费,于是货币投放数量的增加与货币运用方式完全脱节,导致福利国家有一定的高碳倾向。福利国家往往和与化石燃料相联系的现代工业资本主义经济紧密相连,可能会忽略甚至削弱生态环境的基本目标。

可见,在21世纪福利国家的构造中,社会保障体系的整体建构不能仅仅局限于被动回应生态系统中面临的风险,而应重塑其价值理念目标,重构其规范性行为基础,使得福利国家的社会保障体系可以能动地塑造人们的经济行为及消费行为,让人类的社会活动有利于生态环境保护,从而创造一个生态环境友好的后现代社会保障及社会政策体系。从福利国家采取积极政策、正面塑造生态环境的角度来看,其社会保障体系实则大有可为。表2显示了社会政策及社会保障体系对生态环境所具有的能动塑造力,如以收入替代、现金支付为主的社会保障体系(如国民养老金、国民基本收入、社会救助的发放等)可与一定的环境保护目标联系起来,其待遇发放或增发的前置条件可与生态目标相连,合理引导福利国家受众向生态友善型消费转变。社会救助体系本身就包含有对住房、水电的补贴等,在这些领域的政策设计及救助待遇中,社会救助部门可采取鼓励运用环保及生态综合设备的方式,鼓励受益群体转向更加环保的生活。在社会住房领域,福利国家可建设包含节能环保设备及环保装置的生态型住房,住房家居等实行生态目标的调试。在社会服务如养老服务领域,住房家居不仅可实现“适老化改造”,还可实现“生态目标改造”,甚至将其体现在养老院、护理院的建设中。此外,在一些国家实施的购车福利及购车补贴中,国家政策也可影响到居民的消费及购买行为,如鼓励家庭购买电动或混合动力轿车(见表2)。

表2 社会政策对于生态环境的积极塑造

现代福利国家的建设从本质上来说是国家对社会、家庭及市场分配后果的一种干预,现代社会保障体系的建设是科层制国家权力扩张的结果,因此,国家可以合理运用其合法化权力,在货币干预目标与社会服务干预目标之外增加生态干预目标,通过社会政策目标与生态政策目标相互耦合的方式,建立新型生态环境友好的福利国家及社会保障体系。在这一领域,后现代时期的福利国家大有可为。

五、结论

总体看,生态社会政策及福利国家的“绿”化这个主题尚未形成系统化研究及理论论述,我国社会政策及社会保障研究更鲜有涉猎。基于对该领域的研究及综合分析,笔者提出“现代及后现代社会中社会目标与生态目标应实现双向耦合”的论点,揭示两大政策领域的交界面与重合地带,进一步展现两大领域相互依赖、相互共存的制度协调关系。在此双向耦合及互动结构中,研究核心是社会政策与生态政策之间、福利国家与生态国家之间的关联。一方面,双方存在着风险传导与风险捕捉的关系,一个系统的风险会传递到另一个系统中,并被另一个系统感知、捕捉并加以制度性回应。例如,生态系统中环境变化及环境污染的风险会间接或直接地转化为社会福利系统中的风险,社会福利系统中的公共医疗体系、社会保险特别是医疗保险体系、社会救助救治体系等会动员起来缓解、平衡生态系统中的风险;生态环境的灾难也会转化为福利系统中的重大事件,如地震、海啸及其他自然灾害会向社会保障提出挑战。历史上的苏联切尔诺贝利核电站事故与当代日本福岛核电站事故引发的环境危机,同样转化成了社会福利系统的应对危机。 另一方面,福利制度中的问题与漏洞也可能转化成生态系统的问题。如南亚一些发展中国家,如印度、孟加拉国等特大城市的贫民窟,其恶劣的生存条件、匮乏的基本福利待遇及设施等,可能转化成周边的环境问题,加剧环境污染的程度。这一议题还有待未来进一步研究。

从福利国家看,现代福利国家与碳氢化合物的现代工业资本主义相互融合,构成了工业福利资本主义的制度联合体,福利国家从工具理性层面发挥了增强购买力、促进内部消费市场的重要作用,支撑了工业资本主义更长时间的增长,延缓了资本主义制度衰落的进程,但同时也使得福利国家的远期目标与生态环境目标相互背离、双向脱节,出现了大众福利增加、工业污染加重的悖论式发展,福利国家由此在我们的星球上留下了大量的碳足迹。从社会发展的远期目标来看,无论是工业资本主义还是福利资本主义,都难以支撑发达国家乃至全球所有国家运用碳氢化合物及化石燃料模式来维持长远发展,建立在高碳排放基础上的福利国家与资本主义工业体系难以为继,其根源在于无法调和人类消费需求无限性与不可再生资源有限性之间的矛盾。福利国家在21世纪选择“绿化”及“生态化”的发展方式是社会可持续发展的必然要求,福利国家及其社会保障体系的“生态转型”才能真正保证其可持续发展,通过福利国家与可再生能源的相互结合才能实现其永续发展。因此,福利国家不仅是被动回应生态系统的风险与问题,还应顺势而为,依凭国家的管理权威及科层制的治理优势,运用社会保障及福利体系的制度杠杆来引导社会生产方式及福利受益者的消费方式,塑造一个环境友善、生态友好的绿色宜居福利国家,这应该成为本世纪下20年新福利国家转型的重大目标。新福利国家在21世纪必然会逐步演化成一种新形态的、更具持续生命力的绿色福利国家,社会保障体系也将随之进行生态调整与重组,而呈现出“渐进生态化”与“去碳化”的新趋势。

从社会保障制度体系设计看,无论是国家、社会、家庭还是社保体系的受益群体,都可实施面向生态保护目标的转型。例如,传统的养老服务体系可向生态养老方向转变,养老院、护理院的建造及服务设施的安排等可更多地考虑综合生态目标,以使老年人群体可在更加环保、舒适惬意、贴近自然的类森林环境中养老;生态养老目标实现的同时也可改善老年人的生活环境,促进老年人更加健康地度过老年阶段的生活,显著延长健康余命的时间。在绿色环保的社会保障体系中,人们的生活习惯(特别是饮食、家庭能源使用等)及家居环境等均可向生态平衡及环境友好的目标转型。另外,医学领域也存在着生态转型的重要历史机遇。19世纪以来,以循证为基础的西方现代生物医学逐步扩散到全球,并成为世界范围内普遍认可的医学体系。然而,即使这样一种以现代科学为基础的实证医学,也因其过度工具主义特征、过度介入性倾向而引发后现代社会的深刻反思,器械性过度治疗在引发高能耗及过度消耗资源的同时,其本身未必能够增加病人及其家属的福祉与愉悦程度,在某些情况下甚至会加剧其痛苦,这些问题已逐步引起人们普遍深思。在一个与生态环境更加密切相联的绿色医疗哲学体系中,人们将重新审视东方哲学中的整体主义思维,注重身体结构变化、疾病等与自然环境、社会环境的平衡关系,而不是执着于机械地在身体某一点实施介入治疗。同时,以疾病为核心的医学沟通方式将逐步转型为以健康生活为核心的新沟通方式。在此反思情境下,传统医学中的植物、中草药医治手段及自然疗法等将得到重新审视并被赋予新的时代意蕴,亚洲医学体系如中医、藏医及印度医学中一些合理的文化元素及哲学思维将在绿色医疗时代得以复兴。这些变化都将大幅弱化过去高能耗福利的局面,使得后现代主义的社会保障制度体系更加具有可持续性,最终实现生态目标与社会目标的相互融合。