石油烃污染土壤活性碳增强微波热修复及菌剂深度降解试验研究

2021-06-15陈维墉胡林潮朱雷鸣贺晓江陈婕张文艺

陈维墉,胡林潮,朱雷鸣,贺晓江,陈婕,张文艺

(1.常州大学 环境与安全工程学院,江苏 常州 213164;2.中石化广州工程有限公司,广州 510000)

近年来,随着社会经济的迅速发展以及城市工业结构调整、工业企业搬迁、城市空间规划重构等因素形成了各种类型的污染场地[1],这些场地来源于化工、机械、冶炼、汽车、印染、制药、食品等企业,其中绝大部分污染场地均存在石油烃[2]。中国石油类企业每年产生落地油约700万t[3],以石化行业加工、加油站企业等的污染最严重,其污染物主要来自于生产活动中的废水渗漏、固体废弃物的堆积、原材料的使用及储存过程中的跑冒滴漏等。这类搬迁场地大部分分布在主城区,具有数量多、分布广、隐蔽性高、危害性大等特点。

针对石油烃污染土壤的修复,现阶段的方法主要有以物理技术为主的电动修复、气相抽提、热解析,以化学技术为主的化学氧化,以生物技术为主的微生物修复和植物修复。其中,电动修复技术对于难溶于水且不易迁移的石油组分往往去除效率较低[4],气相抽提技术受制于土壤自身的原始性质[5];化学氧化技术包括芬顿试剂氧化、臭氧氧化、高锰酸钾等试剂氧化,该技术往往不确定性大,外源物质的引入对土壤环境有二次污染的隐患[5];微生物、植物修复技术存在耗时长且效率低等问题。微波热修复技术是热解吸的一种新兴技术,具有快捷、高效、适用性广等优点,引起了学者的广泛研究[6-7]。近年多采用各类敏化剂进行微波修复有机污染土壤的试验,Calvert等[8]和Apul等[9]添加涂层石墨棒作为敏化材料分别微波处理六氯苯、石油污染土壤,其中六氯苯去除率比未加涂层石墨棒高125%,TPH含量从11 000 mg/kg降至2 000~6 000 mg/kg;刘爱宝等[10]、Zhao等[11]均采用微波辐照修复氯丹污染土壤,活性碳的添加可使氯丹去除率达90%左右;曹梦华等[12]、王贝贝等[13]研发微波土壤修复设备,对土壤中的HCB、4-NP、DDT等污染物辐照30 min后,4-NP、HCB的去除率均可达90%以上,DDT的去除率可达77.6%。这些研究多以人工配制的模拟污染土壤为研究对象,仅以其中的有机物去除为研究目标,未见对实际污染土壤及其去除机制的研究报道。高效敏化剂活性碳可强化微波消解石油烃,能快速吸收微波并升温,且高温下稳定,对石油烃污染物的去除效果好。如李大伟[14]的研究表明,碳材料辅助微波消解石油污染土壤,具有较高的去除效率。

笔者采用“微波热修复+工程菌剂深度生物降解”联合技术修复常州某石油化工厂区石油烃污染土壤,通过添加高效敏化剂活性碳进行微波热修复试验研究,探究场地石油烃污染土壤的修复效果,并利用3D-EEM、GC分析石油烃污染物的组成及去除特性,研究其去除机制,探索工程菌剂深度生物降解的可行性。

1 材料与方法

1.1 供试土壤

供试土壤采自江苏省常州某石油化工厂区的搬迁遗留场地,总占地面积12万m2(其中重污染厂区面积约5 000 m2),主要从事石化产品及润滑油生产,由于该地块规划用地的变更,2017年厂区停产并完成搬迁。

土壤样品采自深度0~1 m的生产厂区内,表面油泥可见,经采集后风干、去杂、研磨(过2 mm筛)、密封备用。经测定土壤的pH值为7.63、含水率5.3%、有机质含量12.38 g/kg,试验土壤为粘土,污染土壤中总石油烃含量5 700 mg/kg。

1.2 试验仪器与试剂

试验试剂:粉状活性碳、二氯甲烷,试剂均为分析纯;试验仪器:K型热电偶、石英管、恒温培养箱和改造的家用微波炉;试验装置见图1。

图1 微波炉改造试验装置图Fig.1 Diagram of experimental equipment for microwave

1.3 菌株来源

试验使用的石油降解菌种筛选于来自大庆油田某采油井的含油污泥,经测定该菌株为腐败希瓦氏菌(Shewanellaputrefaciens),命名为SY-3,保藏编号:CGMCC No.17505,专利申请号:201910720937.9。所述石油降解菌对含油污泥中石油烃类的降解条件为25~30 ℃,pH值为7.5~8,30 d后含油污泥中石油烃类去除率达到65.894%,降解效果显著。

1.4 试验设计及运行

参考已有研究[14-15],试验在微波辐照功率700 W条件下称取5.0 g土样于石英管中,控制场地石油烃污染土壤含水率10%,并添加质量分数为5%的活性碳混匀,放入微波装置中单独处理5、10、15、20 min,处理完成后,待土样冷却至室温,准确测定石油烃污染土壤的残留含量,试验过程产生的石油烃气体由气体收集液进行收集和处理。

将微波热修复后的场地石油烃污染土壤置于锥形瓶中,按照土样∶菌液(1∶1)比例,加入5 mL的石油降解菌,并置于25 ℃、150 r/min的恒温培养箱内振荡培养,每隔7 d取样测定污染土壤中石油烃含量,连续测定4个周期。试验均设置3个重复,并采用标准差SD进行误差分析。

2 测试项目与分析方法

2.1 样品前处理

将微波热处理前后的土壤样品于40~45 ℃下烘干12 h,然后准确称取烘干后的待测土壤样品0.1 g于锥形瓶中,并向锥形瓶中加入20 mL的二氯甲烷,恒温培养箱内(25 ℃、150 r/min)振荡提取30 min,最后将提取液过滤后移入25 mL比色管中,二氯甲烷定容至25 mL作为待测液。

2.2 三维荧光的测定

三维荧光分析采用荧光分光光度计(安捷伦,Cary Eclipse,2014年)进行测定,扫描速度1 200 nm/min,扫描范围:激发波长(λEx)为220~400 nm,发射波长(λEm)为250~550 nm。其中,使用超纯水扣除空白。

2.3 GC石油含量组分测定

样品处理后密封,及时送至江苏康达检测技术股份有限公司进行检测,场地污染土壤石油烃的测定标准采用《土壤和沉积物 石油烃(C6—C9)的测定 吹扫捕集/气相色谱法》(HJ 1020—2019)、《土壤和沉积物 石油烃(C10—C40)的测定气相色谱法》(HJ 1021—2019)。

3 结果

3.1 场地石油烃污染土壤微波去除效果

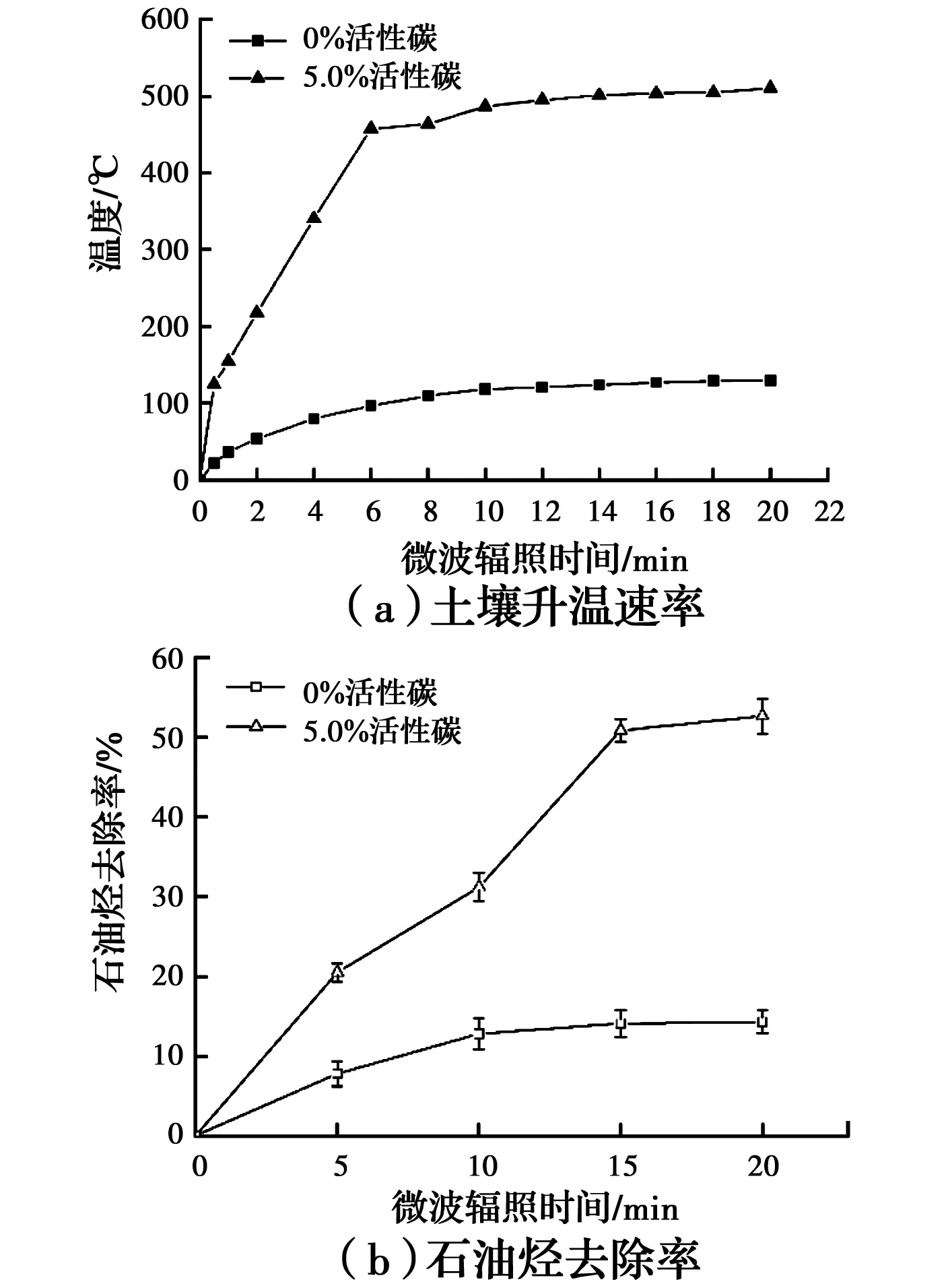

微波热修复对场地石油烃污染土壤加热升温及去除率的影响见图2。由图2可知,与不加活性碳的对照组相比,试验土壤表面温度及石油烃去除率有显著性差异。随着辐照时间的增加,加入5%活性碳组升温速率高,辐照20 min后,土壤表面温度高达510.6 ℃,未加活性碳组温度仅有129.8 ℃,由于活性碳本身具有较大的介电损耗系数,其物质的加入增强了污染土壤体系对微波的吸收和传热能力,使土壤温度迅速升高[6],故加入5%活性碳试验组升温速率快,反应终了体系温度高;微波热修复的主要机理是依靠反应体系内易挥发和半挥发污染物受热后的分解挥发作用[16],故随着微波辐照的进行,加入5%活性碳组石油烃污染物的去除率较高,辐照15 min后,反应体系基本达到平衡,此时加入5%活性碳组石油烃污染物的去除率达50.9%,不加活性碳组石油烃去除效果较低,仅为14.3%,活性碳的加入不仅提升了反应体系温度,且作为微波体系的催化剂,降低反应的活化能,使石油烃污染物的去除快速、高效[17]。研究选择辐照15 min为最佳条件,此时处理后的石油烃含量为2 798.7 mg/kg,低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018)中的第二类工业用地筛选值(4 500 mg/kg),可作为工业建设用地进行开发。

图2 微波热修复对场地石油烃污染土壤加热升温 及去除率的影响Fig.2 Effect of microwave thermal remediation on the heating up and removal rate of petroleum hydrocarbon contaminated

3.2 石油烃污染物去除的三维荧光解析

石油中含有丰富的芳香烃成分,此类物质具有长共轭、刚性和共平面性的分子结构,是一种强荧光物质,而多环芳烃作为这种分子的代表,毒性较大,可用于反映石油污染的种类及程度[18]。因此,对微波热处理15 min前后的场地石油烃污染土壤进行3D-EEM分析,处理前后土壤的三维荧光见图3。由图3可以看出,处理前石油烃污染土壤的荧光区域主要位于发射波长为260~550 nm、激发波长为230~380 nm的区域,处理后的石油烃污染土壤的荧光区域主要位于发射波长为260~530 nm、激发波长为230~360 nm的区域。由图3(a)可知,石油烃污染土壤在Em/Ex=(270~300 nm)/(240~260 nm)与(340~400 nm)/(240~280 nm)范围出现2个峰,根据相关研究[19-21],前者为单环芳烃及其同系物,后者为三环芳烃及其同系物(340 nm为菲、360 nm为屈、380 nm为蒽);且单环芳烃及其同系物的激发/发射光谱峰在280 nm左右短波长范围内,随着芳烃环数的增加和结构的复杂,其激发/发射光谱峰向长波长方向移动。因此,试验石油烃污染土壤中的芳香烃类物质主要为单环芳烃、三环芳烃及相应同系物,经过微波热消解后,由于污染土壤中低分子芳烃其热稳性较差、含量高,故其相应三环芳烃及其同系物对应区域的峰值明显降低,去除效果较好。

图3 三维荧光光谱图Fig.3 Three-dimensional fluorescence

3.3 石油烃污染土壤TPH组分去除机制

石油烃污染物中成分复杂,GC分析技术可获取更多的石油烃组成信息,常被用石油污染土壤的检测。对微波热处理15 min前后的场地石油烃污染土壤进行GC分析,并采用标准曲线进行验证,污染土壤中石油烃处理前后各组分变化见表1。

表1 石油烃污染土壤中组分变化Table 1 Changes of components in soil polluted by petroleum hydrocarbons

由表1可得,场地土壤中总石油烃含量为5 700 mg/kg,经过微波热修复后去除率可达50.9%,土壤中污染物组分主要为TPH(C6—C9)、TPH(C15—C28)和TPH(C29—C36)。石油中碳链越长,其分子量越大,沸点越高,挥发性越差,将TPH(C6—C9)、TPH(C15—C28)、TPH(C29—C36)3种污染物分别模拟挥发性、半挥发性和难挥发性有机物。挥发性有机物TPH(C6—C9)检测含量仅为105 mg/kg,相关研究表明[22],土壤中有机污染物含量较低时,污染物吸附性较强,紧密吸附至土壤颗粒中,去除速率低,故挥发性有机物TPH(C6—C9)去除率较低,仅为11.4%;半挥发性有机物TPH(C15—C28)含量高达4 045 mg/kg,且去除率高达70.4%,微波在高速升温过程中,污染物TPH(C15—C28)中部分半挥发性有机物达到沸点,受热发生分解、挥发,随土壤中水分脱离出来;难挥发性有机物TPH(C29—C36)处理前后含量率无明显变化,这是由于TPH(C29—C36)分子量较大,碳链之间紧密结合,沸点高,难以分解、挥发,故去除率较低。

结合三维荧光解析,推测去除机制为[22-23]:石油烃污染土壤在微波场中消解的同时,由于活性碳材料的加入增强了污染土壤体系对微波的吸收,致使体系温度急剧上升,石油烃污染物TPH(C6—C9)、TPH(C15—C28)短链中的挥发性、半挥发性有机污染物通过受热后挥发进行污染物去除,难挥发性有机物TPH(C29—C36)可通过菌剂深度降解进行污染物的去除。

3.4 工程菌剂深度生物降解效能研究

研究表明,石油烃长链碳分子有机物具有吸附紧密、挥发性低、难降解等特点,微波热修复技术手段无法实现石油烃污染物的100%去除,而许多微生物能以烃类作为唯一碳源和能源生长,可实现微波热修复后剩余石油烃长链(C28—C44)污染物的降解,并将其降解为CO2和H2O或无害物质[24-25]。且该技术具有绿色环保、成本较低、适用性广、不产生二次污染等优势[26-28]。试验按照固液比1∶1加入5 mL筛选的石油降解菌SY-3,对微波热修复后的石油烃污染土壤进行工程菌剂深度生物降解试验研究,其石油降解菌对场地石油烃污染土壤的降解率见图4。

图4 石油降解菌对场地石油烃污染土壤的降解率Fig.4 Degradation rate of petroleum degrading bacteria to soil polluted by petroleum

由图4可知,降解前第0 d时,微波热修复后场地石油烃污染土壤去除率为50.9%,石油烃含量为2 800 mg/kg,加入石油降解菌SY-3后,随着降解时间的增加,场地石油烃污染土壤中石油烃的去除率逐渐升高,当降解时间达到14 d时,土壤中石油烃去除率提高至74.4%,且石油烃含量降至716.8 mg/kg,并达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018)中的第一类用地筛选值(826 mg/kg),随着石油降解菌降解时间的增加,4个周期后(28 d)石油烃去除率最高可达96.1%,由上述GC分析可知,微波热修复后,污染土壤中长碳链的TPH(C15—C28)和TPH(C29—C36)含量较高,经石油降解菌剂深度处理后,组分含量逐渐减小,表明石油降解菌SY-3的加入对微波热修复后石油烃内难挥发组分TPH(C15—C28)和TPH(C29—C36)具有明显的深度生物降解作用。

4 结论

1)在微波功率700 W、土壤含水率10%、微波辐照时间15 min的最佳条件下,添加5%活性碳,场地石油烃污染土壤去除率可达50.9%,土壤表面温度可达500 ℃左右,污染物石油烃的去除主要依靠反应体系内易挥发和半挥发污染物受热后的分解挥发作用。

2)通过对微波处理前后场地石油烃污染土壤的3D-EEM比较分析,石油烃污染土壤中的芳烃类物质主要为单环芳烃、三环芳烃及相应同系物,其中,三环芳烃及其同系物去除率较高;基于对微波热修复前后成分的GC分析,场地污染土壤中污染物主要为TPH(C6—C9)、TPH(C15—C28)和TPH(C29—C36),其中,TPH(C15—C28)去除效率最高,可达70.4%。

3)结合3D-EEM和GC分析,推测石油烃污染土壤去除机制为:石油烃污染土壤在微波场中消解的同时,由于活性碳材料的加入增强了污染土壤体系对微波的吸收,致使体系温度升高,石油烃污染物内TPH(C6—C9)、TPH(C15—C28)短链中的挥发性、半挥发性有机污染物通过受热后挥发,进行污染物去除。

4)对微波热修复后的场地石油烃污染土壤进行工程菌剂深度降解研究,降解时间14 d后,石油烃含量降至716.8 mg/kg,达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018)中的第一类用地筛选值(826 mg/kg),降解28 d后,石油烃去除率可达96.1%。