建构文化视野下的石塘村互联网会议中心设计

2021-06-11刘晓芬

刘 晓 芬

(南京大学建筑与城市规划学院,江苏 南京 210000)

0 引言

“建构”(tectonics)这个名字来源于希腊文tecton,指的是木匠或建筑工人。19世纪德国人民思想政治哲学启蒙思想阶段,“建构”这一概念被提出并逐渐发展,形成了“建构学”的理论研究。尽管“建构”的概念与理论存在于现代建筑中,然而自20世纪以来,“空间”“功能”才是建筑师关注的重点。直到1963年,美国学者赛克勒发表了《结构、构造与建构》这一文章,“建构”才重新被重视。1996年肯尼斯·弗兰姆普敦划时代巨著《建筑文化研究:论19世纪和20世纪建筑中的建造诗学》问世,极大继承并推动了建构学说的发展。如今,建筑师们重新审视建筑的建造观念与建造过程中结构、构造、材料的动态作用。

1 建构文化中的“核心形式”与“艺术形式”

关于建构文化的各种概念理论有很多,其中德国著名学者卡尔·波提舍(Karl Botticher)提出的“核心形式”与“艺术形式”的理论为建构文化的理论和实践做出巨大贡献。关于“建构”,波提舍提出:“建筑的每一部分都可以通过核心形式和艺术形式这两种因素得到实现。建筑构件的核心形式是结构机制和受力关系的必然结果;而艺术形式则是呈现结构机制和受力关系的性格塑造”[1]。换言之,即一个建筑的本体内核是其结构形式本身,而艺术形式则是对结构形式的一种修饰,并且起到了揭示和加强内核的作用。

对于波提舍而言,脱离本体单独讨论建筑的表皮形式和风格是毫无意义的。建构取决于外壳包裹下的内部结构本体,外壳所展现的“仅仅是一种覆盖方式,一种建筑构件的象征属性,一种装饰”[2]。当然,建构的艺术形式并不局限于建筑装饰,还包含平面与功能的建筑语言、组织结构、表现手法等。

2 艺术形式与建筑装饰

在建构文化中,纯粹而实用的结构和建造的真实性并不能等同于建筑形式的美学特征。随着科技进步与材料革新,结构形式日渐丰富、千变万化,建筑内部肌理关系越发复杂,而艺术形式却能表现出原本不易被理解的现实,且能超越其复杂的本体结构。艺术形式能作用于结构的及时性与特定性[3]。通过建筑装饰语汇,艺术形式维持了建筑在不断变化的新文化条件下的结构辨识性。

前文提到,艺术形式是一种对结构本体的一种覆盖方式、一种装饰。装饰是人与建筑产生对话的第一对象。装饰既能直观表现出建筑的气质与场所定位,又能表达出设计师对结构、构造、空间、地域性、文化等内在逻辑的思考与理解。通过装饰能展现出特殊的视觉效果和诗意的建造。装饰给予朴素的建筑形式以美感,并赋予文化、社会、民族的意义。正如在一句干瘪的简单语句中添加精辟合适的修饰词使得整个句子充满表现力与感染力。

建筑装饰的作用基于建筑本体和外在形式的关系可分为两种:一种是本体性装饰,另一种是附加性装饰。本体性装饰是对结构形式的修饰,基于建筑使用和功能需求产生的构造、技术、材料的表现装饰,在建造过程中,结构这种“内在的可见性”借助材料、工艺得到视觉表达。附加性装饰则脱离本体结构而形成的,通过纯粹的装饰构件附加于表面,展现建筑美观、传达文化象征意义[4]。无论是本体性装饰还是附加性装饰,都必须基于足够的动机与反思,而非为表现所谓的风格或形式而进行装饰。

简而言之,建筑装饰与艺术形式的关系可以理解为建筑装饰是艺术形式的某种表达,但艺术形式属于更高层次的反思。装饰属于一种以符号为主要的物质化表现形式,符号则是对文化的一种具象性表达,而这种文化又属于其意识形态的组成部分。换句话来说,从建造逻辑中表现的艺术形式,可以归纳为建构文化中意识形态的具象化表现。

3 从核心形式和艺术形式探讨石塘村互联网会议中心设计的建构性

关于建构文化中的核心形式和艺术形式之间的微妙联系,笔者试图通过具体的设计案例对其本质进行具体解读——以张雷联合华林建筑事务所设计的南京市江宁区石塘村互联网会议中心项目作为案例。

3.1 石塘村互联网会议中心的核心形式

该项目属于南京市江宁区石塘村“互联网小镇”规划建设项目之一,业主要求会议中心需容纳800人的空间体量,以满足大型会议、观演等多功能需求。作为新乡土建筑的江宁石塘村互联网会议中心,其建筑原型来自于中国传统乡村常见的公社礼堂及温室大棚这两种大跨度的房子类型的演变与重构:从公社礼堂印象中提取双坡屋顶的基本空间要素,从温室大棚印象中提取对自然环境干扰小的杆件结构,组成了会议中心的基本框架。其中最鲜明的核心形式在于超细柱的结构选型和连续交叠的菱形屋架。

项目基地位于石塘村地势平坦的草地上,绵密竹林环绕于四周。张雷设想的会议中心的竖向主体结构,应如基地周边的翠竹般挺拔纤细。由于会议中心在空间跨度和高度设计上难度很大,且建造工期不足两个月,为了取材与施工方便,张雷与设计团队在设计初始阶段便确定了钢木混合的构造方式。若是按照传统“强柱弱梁”原则计算出能承受会议中心跨度需求的支撑结构,其构件截面尺寸将远远超出传统木柱尺寸,无法满足设计师原有构思。因而,设计师和工程师巧妙地运用张拉整体的力学原理来处理立柱的单一受压,使其从单一的受压方向分解成受拉和受压两个相反方向的力,有效地抵消了柱的变形作用影响,使钢柱能够得以超过欧拉临界力限制,形成了极小的截面大小尺寸重载超压的细柱[5]。经过严密计算,最终达成了柱径14 cm,高度长10.45 m,径长比1∶75的超细钢柱。为了保护钢柱,细柱表面附加了四片木条,同木构立面融为一体(见图1)。经过严密计算,最终达成了柱径14 cm,高度长10.45 m,径长比1∶75的超细钢柱。为了保护钢柱,细柱表面附加了四片木条,同木构立面融为一体。

屋顶造型的设计灵感来源于民居屋顶轮廓的连续折线,前后两组折线屋顶是错位交叉的。屋顶下方的屋架结构同样采用两组错位交叠而成的菱形钢构屋架。细长扁的钢片檩条与吊顶支撑融在一个菱形网格中,屋架下端采用钢索代替拉杆,使得整个屋架的整体承受力稳定,其荷载最终由y型超细柱传递到地基上(见图2)。与超细柱的功能作用相似,密布排列而成的屋顶肌理也是对于传统民居建筑屋顶抽象意义的一种文化载体。

石塘村互联网会议中心张拉整体的支撑杆件与菱形屋架之间的富有表现力的衔接关系完全符合波提舍的核心形式的内涵。张拉整体的受力特点塑造出纤细高挑的竖向连接杆件,使得菱形屋顶如同薄纸漂浮于杆件顶端,突显了建构上的技术美学。这种富有创新的新结构并非为了炫技,而是为了消解建筑物质性存在的手段,达到与所在地域相适应的稳定状态。而从会议大厅望向屋顶,唯见层层菱形钢檩条构件拘束于纤细的拉索体系中,清晰展现了屋架受力结构特点。与此同时,菱形屋架的构件与构件之间天然形成了管线设施铺设的空间,既便于完成多系统的集成,又保留整洁的完成面。从会议中心的支撑杆件及屋架的建造逻辑中完美地表现出建构的核心形式特点。

3.2 石塘村互联网会议中心的艺术形式

从装饰的艺术表现来看,互联网会议中心几乎没有“附加性装饰”,如图案纹理、纯粹的装饰构件等,整个表皮皆由细长轻薄的木板条、钢杆件、钢索及整片清玻璃构成,正是这些基于结构、技术、材料的表现形式,形成了本体性装饰。借助这些材料、工艺的表达,得以感知建构的不可见性。细细品味会发现,各部位结构构件及其表皮形式都是基于功能与建造需求构成的。

首先,会议中心的主体钢构的超细柱本身已能承受建筑整体的荷载,但设计师在超细柱表面仍附加了四片木条,却偏偏在柱子上下两端预留了明显的空隙。从视觉效果看,“细颈脖”“细脚脖”与“粗柱身”的极大反差,反而揭示和强化了支撑结构的受力关系——柱的作用由结构构件转化为连接构件。错位转换的竖向连接杆件,在消隐自身的同时还还原出四周环境的竹林木影,呼应了场地环境。从整体上来看,“木质表皮柱”与木构立面融为一体,连同外廊一圈的“木柱”,重构了中国传统民居中“副阶周匝”的结构类型,体现了传统乡土建筑的时间延续性。

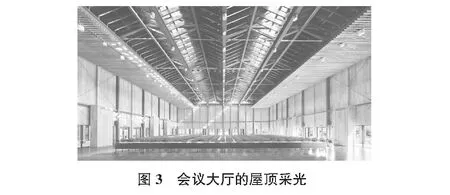

其次,屋架之所以设计成错位层叠的菱形网格,除了上文提及的建筑符号外,另一主要原因是增加天窗的采光面积——折线屋面的天沟交界处开启的V型长条天窗,而错位的两层屋面间使得天沟交接处加倍,采光面积加倍,即使是阴天,大开间大进深的室内采光仍旧充足(见图3)。

再者,裸露屋架结构及檐口底下细密镂空的吊顶极其富有韵律,怎样处理好与之衔接的木墙面非常重要。张雷将地面上1/3的立面全部设为玻璃幕墙、上层2/3用木板围合,外表面添加长短相间的木肋条作为立面装饰(见图4)。从建筑山墙立面看,透空的山花处与建筑底部的玻璃幕墙上下呼应,立面浮雕式的竖条纹理与连续的支撑柱(外表附有木板)亦十分协调。

整体来看,建筑呈现出韵律、轻盈、透薄、纯粹的建构美学特点。无论从内部仰视还是从侧立面凝视,屋面下连续的钢椽、檐口侧细密镂空的木吊顶、木墙表面长短间隔的木肋条子、立面底部立柱间连续的玻璃幕墙、连同外廊一圈的潮细柱,其艺术形式所表现的多层次的韵律美感——或前或后的结构层次、或疏或密的格栅间距、或轻或重的钢木质感、或透明或不透明的视线交错——既以隐喻的方式强化了隐藏的结构主体,又揭示出设计师关于光影、质感、材料、透明性等方面的设计理念,表达了诗意建造的主观能动性。

3.3 小结

毫无疑问,石塘村互联网会议中心有自己的一套建筑设计语言,通过类型的重构、结构的创新、杆件构造的深思熟虑,在体现出受力构件的衔接关系的同时,又表达出核心形式与艺术形式间的紧密联系。石塘村互联网设计基于结构和建造的本体性思维的基础上,超越了对结构和建筑的工具性认知。整个建造过程中,掺杂了当地文化、历史、人文、艺术、情感等多种因素。正是由于这些因素的存在,才达成了该建筑“诗意的建造”。

4 结语

由于文化、历史、学术教育等多重语境的不同及个人主观认知不同,建构文化边界仍处于模糊状态。建构不仅是结构的、科学理性的、艺术的、文化的、审美的范畴。除了谈及建筑所处文化环境与地域条件外,建构文化在结构本体物质性、材料装饰表现性、跨学科建造技术与多元的社会性伦理等方面均有所涉及。建构文化既包含材料、构造、建造、功能等科学技术内容,又包含艺术、文化、人文环境等美学特征和文化内涵。建构文化的核心形式强调了建筑的本体内核,而艺术形式的表现实现了建筑本体内核的多样性和复杂性。通过艺术形式的表现力与欲望力能够唤醒人们对建筑文化真理、美感、秩序、情绪及审美意识的认知。