川崎病并发冠状动脉病变的危险因素

2021-06-11秦凤霞

秦凤霞

(获嘉县人民医院 儿科,河南 新乡 453800)

川崎病是急性发热出疹性小儿疾病,临床症状以发热为主,至今临床仍尚未完全明确其发病机制,现已成为小儿常见后天性心脏病类型之一,若未得到及时治疗,15%~25%患儿会诱发冠状动脉病变,发生冠状动脉扩张、动脉瘤[1-2]。明确其相关危险因素,及时诊断、治疗,实施针对性干预措施,是防止川崎病患儿并发冠状动脉病变、改善预后的关键。本研究对2017年1月至2020年3月获嘉县人民医院收治的54例并发冠状动脉病变的川崎病患儿和同期未发生冠状动脉病变的54例患儿进行回顾性研究,探讨川崎病并发冠状动脉病变的危险因素,为临床实施防控措施提供科学依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料将2017年1月至2020年3月获嘉县人民医院收治的54例并发冠状动脉病变的川崎病患儿纳入发生组,其中左冠状动脉扩张19例,右冠状动脉扩张13例,双侧冠状动脉扩张17例,巨大冠状动脉瘤5例。诊断标准如下:冠状动脉内膜回声增强;0~3岁冠状动脉扩张≥2.5 mm,>3~9岁冠状动脉扩张≥3.0 mm,>9~14岁冠状动脉扩张≥3.5 mm;冠状动脉内径4.0~7.0 mm;巨大冠状动脉瘤:冠状动脉内径>7.0 mm。并以1∶1配比将同期未发生冠状动脉病变的54例患儿纳入未发生组。所有研究对象监护人签署知情同意书。本研究经获嘉县人民医院医学伦理委员会批准。

1.2 选取标准(1)纳入标准:①经血常规、心电图检查、临床表现确诊为川崎病;②伴有发热、双眼结膜充血、皮疹等临床表现;③川崎病并发冠状动脉病变(2)排除标准:①合并败血症及先天性心脏病等重要器官严重原发性疾病;②合并败血症、链球菌或葡萄球菌感染所致脓毒症休克;③因微小病毒、肠道病毒、麻疹病毒等所致感染;④临床资料不全或中途转院;⑤监护人存在精神性行为异常。

1.3 研究方法

1.3.1问卷调查 采用医院自制《川崎病患儿并发冠状动脉病变影响因素调查问卷》收集两组患儿性别、年龄、发热持续时间、开始使用人免疫球蛋白时间、实验室指标[血红蛋白、红细胞沉降率、白细胞计数(white blood cell,WBC)、血小板计数(platelet,PLT)、血细胞比容、乳酸脱氢酶、肌酸激酶],进行统计分析。其中上述实验室指标均采用深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司提供的全自动生化分析仪检测。

1.3.2质量控制 经预实验,本量表内部一致性信度Crobach’sα为0.77,各维度分别为0.65~0.76,重测信度为0.83,各维度为0.67~0.73,内容效度为0.95。调查问卷均由医护人员依靠电子病历系统和患儿家属主诉获取相关信息,进行填写。共发放108份调查问卷,全部有效收回。

2 结果

2.1 单因素分析两组性别、WBC、PLT、血细胞比容、乳酸脱氢酶、肌酸激酶比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组年龄、发热持续时间、开始使用人免疫球蛋白时间、血红蛋白、红细胞沉降率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 单因素分析

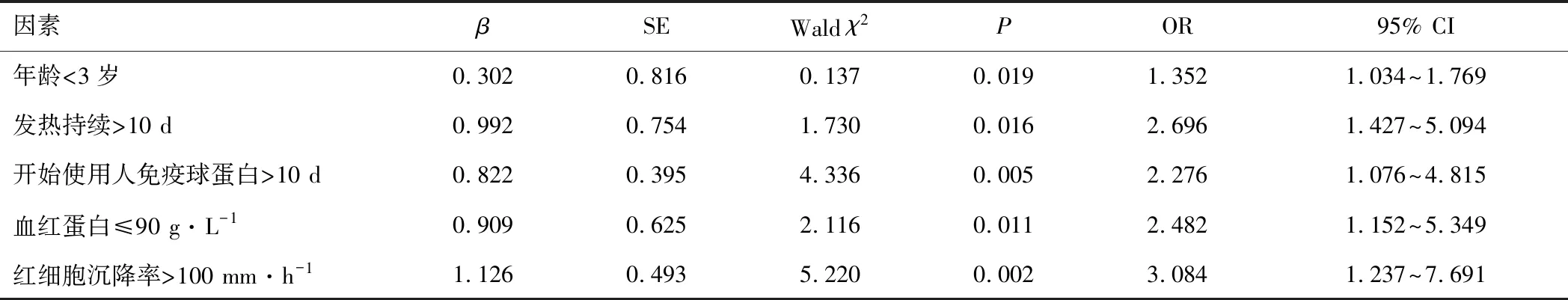

2.2 多因素回归分析多因素回归分析显示,年龄<3岁、发热持续>10 d、开始使用人免疫球蛋白>10 d、血红蛋白≤90 g·L-1、红细胞沉降率>100 mm·h-1是川崎病患儿并发冠状动脉病变的危险因素(P<0.05)。见表2。

表2 多因素回归分析

3 讨论

目前临床针对川崎病患儿并发冠状动脉病变的发病机制尚未作出全面阐述,探讨其危险因素是早期预警冠状动脉病变发生风险并及时实施干预措施的关键[3-4]。

本研究将54例并发冠状动脉病变的川崎病患儿和同期未发生冠状动脉病变的54例患儿作为研究对象,结果表明,年龄、发热持续时间、开始使用人免疫球蛋白时间、血红蛋白、红细胞沉降率是川崎病患儿并发冠状动脉病变的影响因素,与杨艳章等[5]研究一致,提示上述因素与川崎病患儿并发冠状动脉病变具有相关性。经进一步多因素回归分析显示,年龄<3岁、发热持续>10 d、开始使用人免疫球蛋白>10 d、血红蛋白≤90 g·L-1、红细胞沉降率>100 mm·h-1是川崎病患儿并发冠状动脉病变的危险因素。年龄<3岁患儿机体系统功能尚未发育完整,在机体损伤情况下会出现剧烈的炎症反应,导致冠状动脉损害,且年龄小的患儿不具典型临床表现,易延误治疗时间,增加其发生风险;若发热持续时间长会导致炎症持续存在,机体损伤持续进展,诱发冠状动脉病变;及时应用人免疫球蛋白可减轻炎症反应,调节机体炎症状态,改善免疫功能,而开始使用人免疫球蛋白时间较长则无法及时调节机体免疫反应和炎症反应,易增加冠状动脉损害发生风险[6-7]。同时,血红蛋白水平低为冠状动脉损伤的诱发因素,红细胞沉降率水平可反映冠状动脉损伤程度,血红蛋白水平越低,红细胞沉降率水平越高,并发冠状动脉病变风险越高。但与李岩等[8]认为发热时间、C-反应蛋白、PLT、谷丙转氨酶及谷草转氨酶升高是川崎病并发冠状动脉病变的高危因素不一致,这可能与选取样本量较小、儿童机体免疫功能尚未完全发育有一定联系。

此外,针对上述危险因素,临床应从以下几个方面实施防控措施:(1)针对年龄<3岁的患儿,加强心功能和冠状动脉监测,及时发现机体异常变化,预防冠状动脉病变发生;(2)对于发热持续时间长的患儿,应警惕冠状动脉损害,及时通过心脏彩超检查明确冠状动脉情况;(3)结合患儿实际情况,及时应用人免疫球蛋白,抑制疾病进展;(4)密切监测血红蛋白、红细胞沉降率,结合监测数据给予药物治疗。

综上所述,川崎病患儿并发冠状动脉病变与年龄小、发热持续时间长、开始使用人免疫球蛋白时间长、血红蛋白水平低及红细胞沉降率高相关,临床可据此制定针对性干预措施,以降低并发冠状动脉病变的风险,加快疾病转归。