安西极旱荒漠自然保护区生物多样性监测指标体系初探

2021-06-10王俊智裴鹏祖

王俊智,裴鹏祖,杨 飞,崔 柳,王 亮

(甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局,甘肃瓜州736100)

生物多样性是人类赖以生存和发展的物质基础,是地球生命系统的重要组成部分,具有巨大的经济、社会和生态价值[1]。随着人口的不断增长和对自然资源需求的与日俱增,生物多样性受到了严重的威胁[2]。为了保障生物多样性得到有效的保护,一些国际性公约,如《二十一世纪章程》《生物多样性公约》等都要求缔约国对其生物多样性进行监测,同时这些国家都制定了生物多样性损失程度的目标,凸显了全球、国家、区域层次上对生物多样性进行监测的重要性[3]。生物多样性监测就是在一定时限和区域对生物多样性进行重复监测,它通过获取生态系统的格局和质量、物种的组成与分布以及生长环境因素等方面的数据,阐明生物多样性变化的规律和趋势,揭示自然或人为引起的环境发生变化所产生的效应[4]。通过建立区域生物多样性监测体系,可以了解该区域生物多样性状况与变化规律,揭示优势物种、生物群落动态演变规律和生态过程的变化机制,了解物种的生态需求和种群动态,了解土地利用和气候变化带来的生态效应,识别威胁因素,确定重点保护地点,减轻外来干扰。生物多样性监测指标是一些简化的生物或环境特征参数,可用于获取生物多样性现状和变化趋势的信息,以反映人为活动对生物多样性造成的影响[5]。近年来,国内外学者对生物多样性指标体系的构建进行了诸多探索工作,取得了有效进展,其中有些指标已经成熟应用于实际监测工作。荒漠生态系统以干旱多风的气候、水资源缺乏、地表以物理风化为主且土壤成土历程缓慢、植被种类单一且盖度低、生物量和物种多样性相对较低以及食物链简单为特征,是陆地上最为脆弱的生态系统之一[6]。但是荒漠生态系统作为陆地生态系统的重要组成部分,其面积占比较大,与其他的生态系统同样在维持全球生态平衡和安全中起着不可替代的作用。

甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区是以保护极旱荒漠及其生物多样性为主的荒漠生态系统类型保护区,具有广泛的区域代表性和地域分界特点,在保护生物多样性、维护生态平衡方面发挥着重要的作用。随着西部大开发战略的实施,一大批重点工程项目穿越保护区域,如西气东输一、二、三线、兰新铁路二线、西电东送750 kV、800 kV工程等,这些开发活动的持续开展,势必给保护区内生物多样性造成了一定的影响和变化。因此,加大生物多样性监测力度,完善生物多样性监测项目,为评价保护区保护效力,提高保护区管理水平势在必行。保护区自1987年建区以来,先后于1987年、2002年、2013年围绕保护区的地理地貌特征、植被类型、土壤类型、气候气象特征、水资源、生物资源进行了3次综合性的本底调查和物种编目。本文在借鉴国内外荒漠生态系统生物多样性观测指标后,参考森林、湿地、草原等其他陆地生态系统生物多样性的观测指标,针对安西自然保护区荒漠生态系统的独特环境特征,以准确、快捷、客观反映区内生物多样性及环境质量为目的,提出并建立了安西极旱荒漠自然保护区生物多样性监测指标体系,为我国西部其他区域荒漠生态系统生物多样性监测提供了参考。

1 保护区概况

安西极旱荒漠自然保护区位于河西走廊的甘肃省瓜州县境内,总面积8.0×105hm2,海拔1300~3300 m,分南北两个片区,地貌主要由低山丘陵、剥蚀准平原地形和山前冲积平原3种组成。保护区属典型的大陆干旱荒漠气候,降水极少,蒸发量大,空气相对湿度低,日照时间较长,热量充足,昼夜温差大,风大沙多。年平均温度在7.8~10℃,年均日照总时数为2 940.4~3 171.9 h,多年平均年日照率为73%,多年降水量均在52.0 mm以下,年蒸发量平均为2 754.9 mm。保护区内共有维管束植物63科210属455种,主要以典型的中亚4大荒漠植物合头草(Sympegmaregelii)、红砂(Reaumuriasoongorica)、泡泡刺(Nitrariasphaerocarpa)、珍珠猪毛菜(Salsola passerina)为代表性的植被为主要保护对象,其中国家Ⅰ级重点保护植物有裸果木(Gymnocarposprzewalskii),植物区系的主要成份是亚洲中部成份。区内分布有脊椎动物29目65科210种,国家重点保护动物有36种,其中国家Ⅰ级重点保护动物有普氏野马(Equusprzewalskii)、雪豹(Unciauncia)、北山羊(Capraibex)、金雕(Aquilachrysaetos)、蒙古野驴(Equushemionus)、白唇鹿(Gervusalbirostris)等9种;国家Ⅱ级重点保护动物有盘羊(Ovisammon)、岩羊(Pseudoisnayaur)、鹅喉羚(Gazellasubgutturosa)、猞猁(Lynxlynx)、大天鹅(Cygnuscygnus)等27种。区内昆虫有10目95科261属387种(含天敌昆虫)[7-9]。目前保护区内有各类植被定点监测样方94个;鸟类、哺乳类调查样线15条,总长175 km;红外触发相机监测点4处,相机120部;地下水位观测井3处,气象站11处。同时,保护区被原环保部南京环境研究所列为全国生物多样性野外观测示范基地。

2 生物多样性监测指标的筛选原则

生物多样性监测指标是监测生物多样性保护近状、变化规律和影响因素,评估生物多样性保护成效的一种重要工具和手段[2]。生物多样性包括基因、物种、生境、生态系统等4种不同的尺度,并且在各个层次上都具有不同的功能和结构,所以选择的指标要尽量全面反映这一概念的复杂性。很多学者从不同角度对监测指标提出了一些筛选标准,例如要具备代表性、科学性、及时性、敏感性;要易数量化,便于分析;要与目的及密切相关;要经济适用;要与管理相关等[10]。结合保护区的实际需求以及经济和科研条件有限的情况下,需特别考虑经济适用和可操作性以及管理应用等标准。但是无论怎么选择指标,都应围绕生物多样性监测和评估的目标进行选择和设计,其结果不仅能够真实地反映所确定问题的变化规律,更应与政策和管理决策相联系,能够随政策变化而发生变化响应,并为政策制定和管理决策提供科学有效的信息。

3 生物多样性监测指标体系拟解决的科学问题

从保护区生物多样性的保护和研究层面上提出了生物多样性监测体系需要解决的科学问题。通过选择濒危旗舰重要物种、典型物种和指示物种等,监测其种群动态变化趋势和主要影响因素,提供反映气候、环境变化导致的荒漠生态系统变化的动态信息,并预测可能产生的后果;通过选择生态系统类型并在其典型代表区域设置一定面积的长期固定监测样地样方,实现对生态系统的功能、组成和关键旗舰物种、濒危重要物种等的监测,为保护区生物多样性的保护和研究提供一个科学的、完整的数据库;通过遥感手段和GIS对一定范围的景观格局和过程及其影响因子进行长期监测,为实现对保护区中最为脆弱和敏感地区的情景观测、预报和预警。具体拟解决以下科学问题:一是保护区内的植物组成及物种多样性现状如何?哪些物种有灭绝的危险?哪些区域是生物多样性保护的重点?二是随着国家重点工程建设和开矿、放牧等人类开发活动,保护区内的植物多样性发生了怎样的变化?哪些区域对于人类活动和环境变化的响应最为敏感?多样性的演变规律怎样?人类活动干扰对物种多样性丧失的影响多大?三是保护区内国家重点保护植物的α、β、γ多样性空间分布格局的特征?形成、维持和变化的机理及其与生态系统功能关系怎样?四是保护区内的典型优势植物种空间分布格局怎样?驱动因素有哪些?植物种间的消长变化是否受立地条件、环境因子以及人类活动等因素的影响?五是保护区内的动物(鱼类、两栖类、爬行类、有蹄类、鸟类)生物多样性现状如何?是否受到人类活动干扰和环境变化的胁迫?该如何保护?六是在当前管理模式和未来可能的环境变化情景下,保护区生境内的生物多样性组成和结构会怎样变化?该如何应对?

4 保护区生物多样性监测指标体系的构建

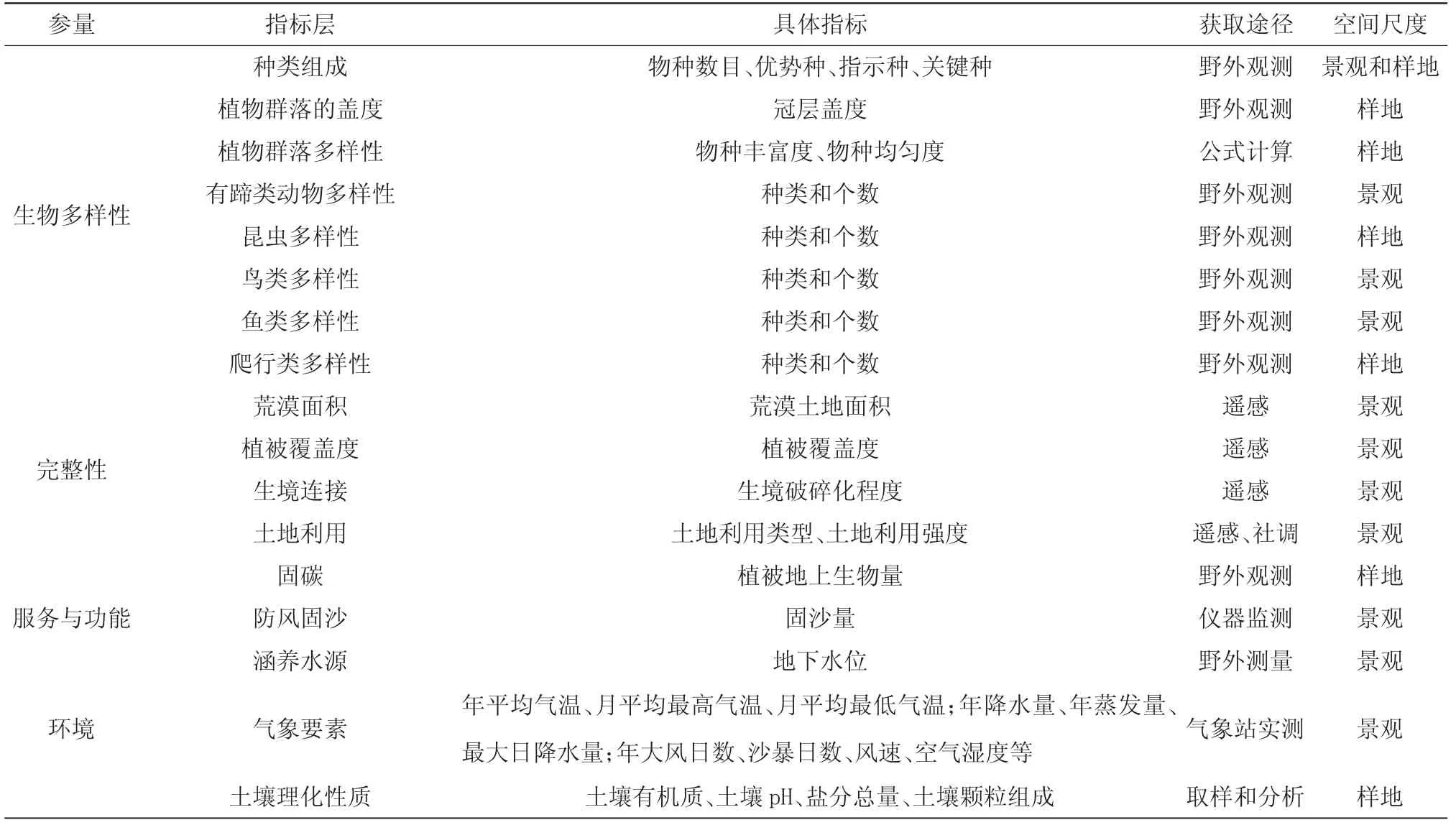

要建立一个有效的生物多样性监测指标体系,必须要选择适合的指标以及数据分析的方法,用来阐明生物多样性保护的现状与监测指标之间的相互关系。当前国际上生物多样性监测体系大都从其保护的角度出发,采用“驱动力—压力—状态—影响—响应”的概念框架作为生物多样性评估项目主要使用的评估框架[2]。通过借鉴国内外荒漠生态系统生物多样性的监测指标,同时参照湿地、森林、草原等其他陆地生态系统生物多样性的监测指标,提出了针对安西极旱荒漠自然保护区的多样性评估指标体系,该指标体系包括生态系统生物多样性、生物系统服务与功能、生态系统完整性、环境4个方面,17个指标层,40个具体指标,详见表1。

表1 安西极旱荒漠自然保护区生物多样性指标体系

5 区内生物多样性监测指标体系样点的布设

5.1 植物

生物多样性监测体系样点的布设一般有2种方法:一种是按照植被群落的类型进行布设。其布设的前提条件是需要植被图作为依据,是基于植被调查数据,要能真实的反映植被的分布状况,否则会影响调查结果。另外一种是系统随机布设。这种方法不需要植被图,不考虑植被类型,取样是一种随机的方法,所有观测点均可以作为随机样本进行统计分析,但是工作量大,精确度低,往往需要设置大量的野外监测点,代价高,可行性差[11]。

采用随机布设样点,已有的多样性监测网络大都以1 km2为基本调查单元,10 m2的作为一个样方单元。例如处于世界领先水平的瑞士生物多样性监测网络,全国建立了1 600个系统分布的1 km2正方形单元,每个样方10 m2,调查样方内的所有维管束植物。但这种方法会导致监测植物种类和数量相对欠缺,大多无法满足研究所需的调查要求。同时,如若在荒漠区以1 km2作为1个基本调查单元进行物种多样性调查,调查密度过高且耗时过多,无法在具体实践中开展野外工作[8]。因此,在开展景观尺度多样性调查时,其空间范围需缩减一半,确定为500 m×500 m作为一个基本景观单元,100 m2为一个基本样地单元。

按照植被图进行生物多样性样点的选取和布设方案:首先,将研究区域分成方格,然后通过整合植被图、高分辨率遥感图、保护区地理要素图(1∶50 000)的信息,在每个方格内综合考虑植被群落类型、遥感植被信息和空间地理位置,选取适当数量的监测样点。每个方格内的监测样点要尽量分散,监测样点越多,空间的异质性和检出率越高。考虑到保护区人力、物力的限制,建议以5 km×5 km为1个方格,每个方格设5个点。

5.2 动物

对鸟类、昆虫多样性监测,建议以1 km2的大样地作为1个基本调查单元,这也是国际上采用最多的方法,如英国鸟类观测计划设有2 800个1 km2的样方,调查其种类、数量、栖息地状况;瑞士建立了520个系统分布的1 km2正方形单元,在每个单元内沿对角线设置样线,记录样线两侧的蝴蝶、鸟类的种数和种群数量,计算景观水平的生物多样性。

对于利用红外触发相机监测野生动物,可采用分层抽样法或系统抽样法设置观测样点。分层抽样法中,观测样点应涵盖观测样地内不同的生境类型,每种生境类型设置10个以上样点(样点之间间距至少0.5 km)。系统抽样法中,在监测样地内划定网格设置观测样点,网格大小为1 km×1 km。1 km2至少设置1个观测样点。

6 讨论

本文提出的针对安西自然保护区生物多样性监测指标体系仍需通过实践进一步优化完善,特别是通过不断的监测,对其逐步进行调整和筛选。在数据解译技术和综合评价技术的支撑下,最终建立符合荒漠生态系统监测(包括监测、评价和预警等)多层次的指标体系。