混合所有制企业的实效性与影响因素研究

2021-06-10陈颖

陈 颖

(福建商学院,福州 350001)

中国的国有企业改革已经30多年,从最初的“摸着石头过河”,到现在终于找到了一条以混合所有制改革为主线的改制之路。但是,在这个过程中对混合所有制改革一直存在一些质疑的声音和看法[1]。这种质疑主要集中在两个方面,一是混合所有制改革是否会导致国有资产的严重流失;二是混合所有制改革能否真正提高企业的效率。第一个问题的解决方案是让混合所有制改革的过程尽量透明化和公开化,引入竞争机制,防止内部人以暗箱操作的方式来购买企业。通过这些方法基本可以将国有资产的流失风险控制在最小程度。但对第二个问题,学术界还没有统一的结论,并且大部分的研究仅限于少数样本统计或某个具体行业、具体个案。因此,本文以大样本的改制企业数据进行统计分析,全面分析混合所有制改革的实效性,并结合扎根理论和结构方程等方法,对影响混合所有制改革实效性的因素进行筛选与剖析。

一、实效性分析

这里的实效性是指国有企业混合所有制改革实施后的实际效果,本文主要从财务效率和技术效率两个方面来进行衡量。

(一)财务效率

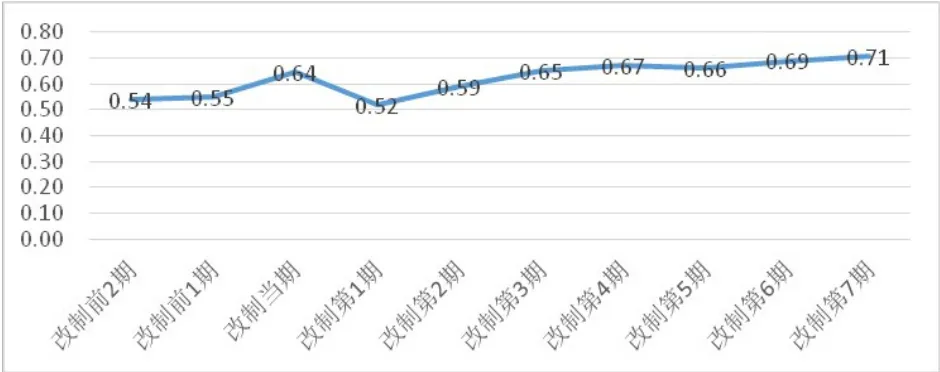

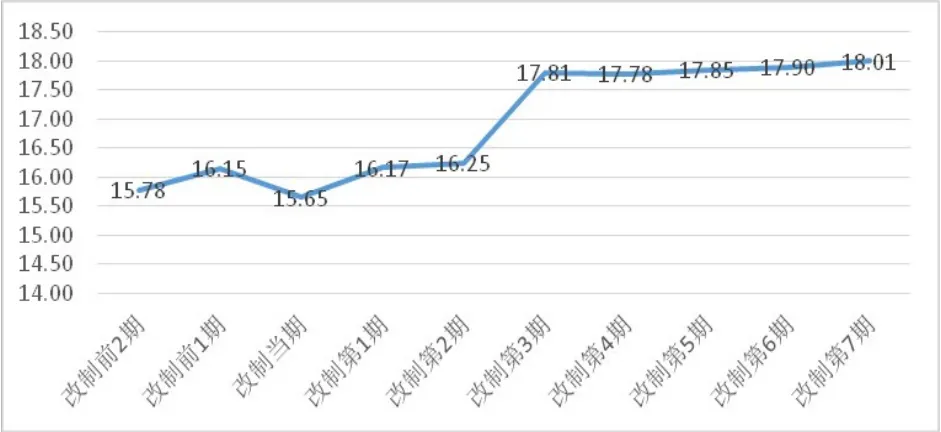

为了研究混合所有制改革的实效性,我们选取了A股市场中在上市之前是国有企业的样本共350家(数据来源于wind数据库),调查的时间范围为2007年至2016年,收集的数据为每年年报中关于财务效率的相关指标。将股票上市的年份视为混合所有制改革的当期,上市前1年为改制的前1期,上市的后的第1年为改制的第1期,以此类推。对同种状态的企业进行了分类统计,计算出企业每期的每股收益和净利润率,由此得出了以下混合所有制改革前后的对比图(图1、图2)。

图1 混合所有制改革前后每股收益对比图

图2 混合所有制改革前后净利润率对比图

1.每股收益

从图1中我们可以看出每股收益在改制的当年出现了大幅上涨,但在改制的第1期便出现了下降,经过1年的调整期之后,在改制第2期每股收益就已经超过了改制前,之后的每1期每股收益基本处于稳步上升的趋势,说明在改制第2期之后混合所有制改革的成效逐步趋稳。

2.净利润率

图2展现的是混合所有制改革前后净利润率的变化,从中可以看到在改制当期净利润率出现了一个大幅下滑,但经过了2期的调整之后,在改制的第3期净利润率出现了飞跃式的增长,而后净利润率出现平稳保持的趋势。

从每股收益和净利润率的变化情况,我们可以得出任一个改革政策的执行都需要一个适应过程,而从长期趋势上看混合所有制改革财务效率指标具有很强的实效性的结论。

(二)技术效率

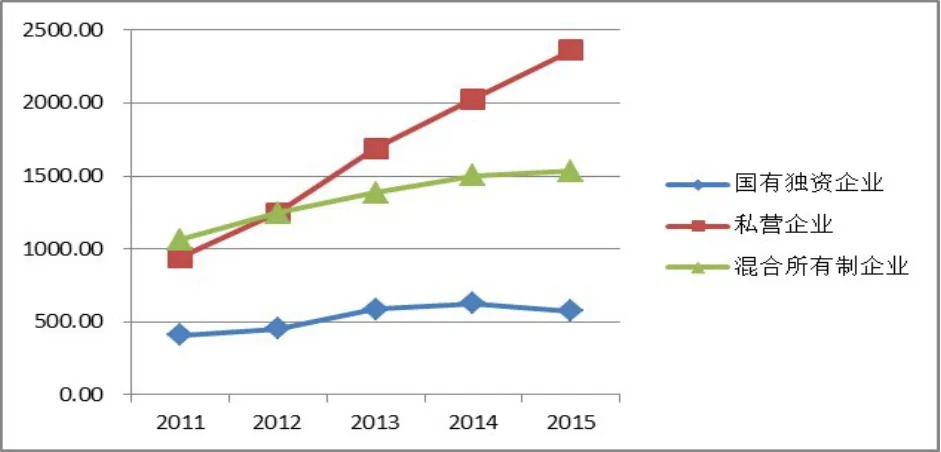

2006年实施建设创新型国家的重大战略之后,技术效率成为表征企业实效性的一个重要指标。研发投入与研究投入强度可以直观反映一个企业的技术能力和技术创新的水平,因此我们用这两个指标来衡量一个企业的技术效率。为了能够说明混合所有制改革对技术效率的作用,我们选取了国有独资企业、私营企业以及混合所有制企业的3组技术效率的数据进行对比。由于国有独资企业的数据主要来自于国家统计年鉴,而国家统计年鉴中只公布了工业行业在这一方面的数据,因而为了数据的可比性,对这3组数据我们都仅选择了工业行业的数据进行比较(如表1所示)。

表1 全国工业企业研发投入比较(2011-2015年)

图3为全国工业企业研发投入情况,数据显示,2011年到2015年私营企业的研发投入呈现高速增长的状态;混合所有制企业的研发投入也有所增长但增速不及私营企业;国有独资企业在研发方面的投入一直处于较低水平且增长并不明显,2015年甚至出现下降。

图3 全国工业企业研发投入(亿元)(2011-2015年)

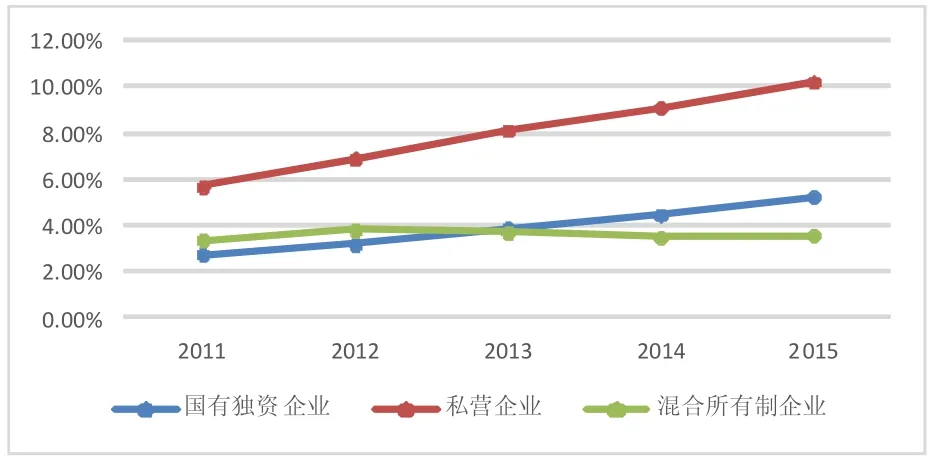

图4为全国工业企业研发投入强度情况,数据显示,私营企业的研发强度不管是在数量上还是在增速上都远远高于国有独资企业和混合所有制企业。混合所有制企业研发强度在2013年出现略有下降的情况。

图4 全国工业企业研发投入强度(2011-2015年)

全国工业企业研发投入与研究投入强度的数据均表明,私营企业在技术效率方面具有比较明显的优势,但混合所有制企业在研发投入的资金方面也出现了逐年递增的趋势,说明混合所有制企业在提高技术效率和创新能力方面有着巨大的潜力。

二、影响因素分析:基于扎根理论的方法

(一)实证研究的框架与思路

上文我们从总体角度比较了样本企业混合所有制改革前后的实效性,数据表明混合所有制改革的确有其实效性。但究竟是哪些因素会对混合所有制改革的实效性产生影响,会产生何种影响,产生影响的方式以及范围又是什么,这些问题都还没有得到明确的答案。只有找出这些问题的答案,才能明确混合所有制改革究竟要抓住哪些重点环节方可保证混合所有制企业绩效的最大化,才能保证混合所有制企业改革与管理措施的针对性。基于这些认识,本文采取扎根理论方法与结构方程方法相结合的方式来确定研究思路。

第1步,我们先采用扎根理论方法对影响混合所有制企业实效性的因素进行初步筛选,可以称之为预调查阶段。主要通过查阅文献,对数据进行编码,提取关键影响因素,为第二步的问卷调查奠定基础。

第2步,在扎根理论分析的基础上提出假设并编写问卷,选择大量的样本进行调查。

第3步,结合第二阶段问卷调查收集的数据以及得出的关键因素,利用结构方程的方法,对混合所有制改革的关键因素进行验证[2]。

(二)影响因素筛选

1.研究方法

扎根理论在1967年被提出,主要的目的是通过资料的获取及整理自下而上地构建理论[3],也就是从系统化的资料的收集与分析中发掘与发展出新的理论。本文是要探究影响混合所有制企业实效性的影响因素,所以先利用文献及访谈中收集到的一手资料进行研究分析,并应用扎根理论对现有资料进行开放式编码、抽心式编码以及选择式编码,以抽象出该问题的基本概念,同时分析资料之间的内在逻辑框架,结合文献的内容进行深度分析,自下而上地构建出影响混合所有制企业实效性的关键因素。

2.数据来源与数据收集

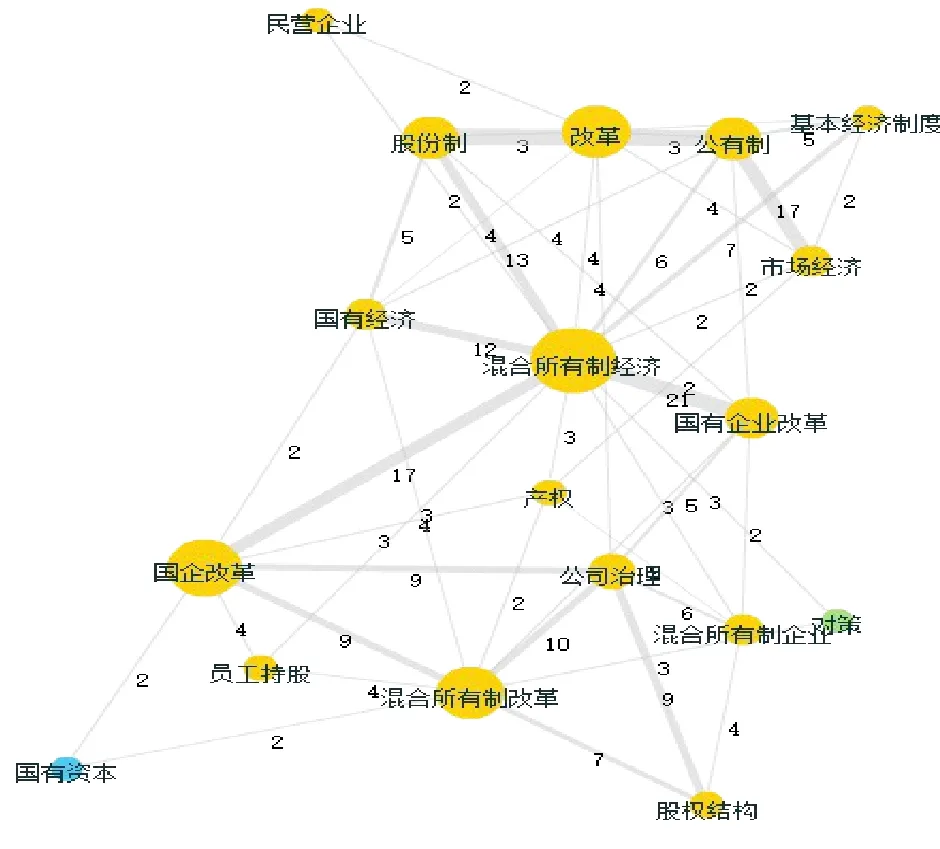

数据来源主要是文本资料以及访谈资料。首先,我们在知网中检索出了主题与“混合所有制企业绩效”匹配的论文共9508篇,时间跨度为1984年至2016年。接着我们采访了相关的人员,并将访谈内容进行文字编辑。利用CiteSpace软件进行分析,将节点过滤的频次设为20次,聚类分析设为3,我们可以得到关键词共现网络图和频次表。如图5中显示与之相关的关键词有混合所有经济、国有企业改革、混合所有制改革、公有制、股份制、改革、国有企业改革、公司治理、国有经济、市场经济、员工持股、产权、股权结构、基本经济制度以及民营企业等,共15个。

图5 混合所有制企业绩效相关的关键词共现网络

3.范畴提炼与概念模型构建

(1)开放式编码

这一步骤是对原始资料进行碎片化处理,再对碎片化语句进行概念化和范畴化处理的过程。我们对收集到的资料进行逐项编码,然后再混合重组,对概念进行抽象化后,得出了11个范畴。

(2)主轴编码

主轴编码主要是对开放式编码中的范畴进行聚类分析,试图找出范畴之间在概念上的潜在联系,进而归纳出主范畴。从11个子范围中我们通过分析对比,得出了4个主范畴,分别是产权性质与变动、公司治理、形成路径与政府决策。

(3)选择性编码

这个阶段是对主轴编码以“故事线”的形式进行融合,发现范畴之间的内在联系以及逻辑关系,从而对主轴编码进行抽象化和理论化,挖掘出整个环节的核心范畴。本研究的核心范畴就是混合所有制企业实效性的影响因素。其中,形成路径、产权性质与变动和公司治理属于混合所有制企业实效性的关键内部影响因素,而政府决策属于混合所有制企业的关键外部影响因素。

4.关键影响因素内涵及表现方式

(1)形成路径

这里的形成路径主要描述的是混合所有制企业是如何形成的,分为两种路径,一种是国有产权稀释,也就是将国有产权通过一系列的具体方式转变为非国有产权的过程;另一种是国有产权渗透,也就是国有产权主动通过一系列的具体方式将非国有产权转变为国有产权的过程。两种路径都会形成混合所有制企业,但两种不同路径对混合所有制企业的影响上存在差异,我们认为形成路径这一因素会对混合所有制改革起到重要影响。

据此,提出假设H1:形成路径是影响混合所有改革实效性的关键因素。

(2)政府决策

国有企业的混合所有制改革是避不开政府的,因为“政府主导”是中国国有企业改革中一个非常鲜明的特点[4]。在中国,政府的角色比较特殊,一方面是国有企业改革政策的制定者,一方面又是国有企业中国有股份的持有人代表,这种双重的身份也让政府决策在国有企业改革中变得更加重要和复杂。从上述扎根理论的分析过程中我们也可以看到政府在整个国有企业改革中的重要地位。因此,这里的政府决策因素指的就是政府在主导国有企业改革的过程中,是如何选择改革路径的,有哪些因素会影响政府作出改革路径选择的决策。

据此,提出假设H2:政府决策是影响混合所有制改革实效性的关键因素。

(3)产权性质与变动方式

混合所有制改革主体的产权性质可以简单分为国有产权与非国有产权。国有产权的具体参与者包括国有企业或是政府机构等;非国有产权的具体参与者也包括很多种类型,比如境内民营企业、外资企业、内部管理层、员工等。这些参与者通过产权稀释与产权渗透的两条路径参与混合所有制改革,但具体的产权变动方式也存在多种形式,比如上市、民营企业参股、国有企业兼并、员工持股等。而这些不同性质的参与者以及具体的产权变动方式对混合所有制改革实效性存在着很大的影响。

据此,提出假设H3:产权性质与变动方式是影响混合所有制改革实效性的关键因素。

(4)公司治理

公司治理结构是一种联系并规范股东(财产所有者)、董事会、高级管理人员权利和义务分配,以及与此有关的聘选、监督等问题的制度框架。公司治理的核心是在所有权和经营权分离的条件下,由于所有者和经营者的利益不一致而产生的委托-代理关系。公司治理的目标是降低代理成本,使所有者不干预公司的日常经营,同时又保证经理层能以股东的利益和公司的利润最大化为目标[5]。中国的混合所有制企业的公司治理中存在着一定的特殊性,而这些特殊性会让混合所有制企业的公司治理面临着与一般企业不同的问题,而公司治理又是影响混合所有制改革实效性的关键因素之一。

据此,提出假设H4:公司治理是影响混合所有制改革实效性的关键因素。

三、调研数据分析与验证

本研究一共发出的问卷数为260份,回收243份,剔除无效问卷25份,共获得有效问卷数为218份。问卷的发放对象主要有混合所有制企业的管理层和员工、参与混合所有制改革的政府官员以及对混合所有制改革进行理论研究与实践指导的学者。问卷内容包括5个潜变量因子,17项可测指标,量表采用5级量度。

(一)信度分析

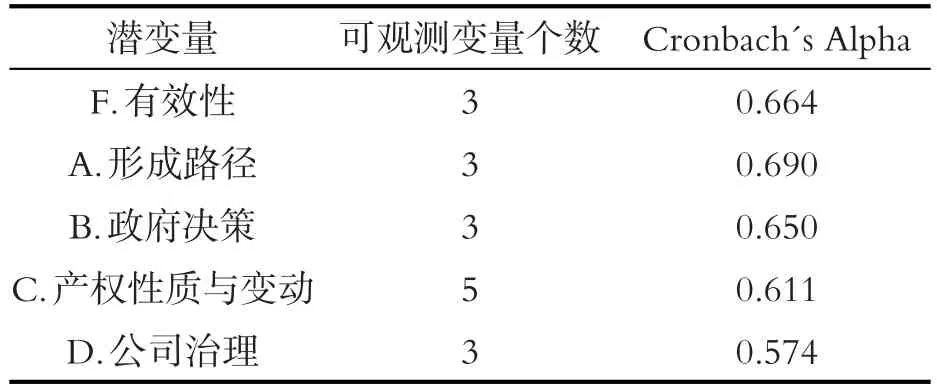

信度是指测量结果(数据)一致性或稳定性的程度。本文采用SPSS16.0检验数据的内部一致性。信度分析结构如表2所示,显示Cronbach’s Alpha系数为0.852,说明所使用的的数据具有较好的信度。

表2 信度分析结果

另外,对问卷中的每一个潜变量的信度分别检验的结果如表3所示。从表中可以看到,四个潜变量的Cronbach's Alpha系数都在0.5以上,表明此量表的可靠性较高。

表3 潜变量的信度检验

(二)结构方程模型路径

我们根据上文扎根理论的分析结果构建的模型路径如图6所示。椭圆形代表的是潜在变量,在该模型中,F、A、B、C、D分别代表的是混合所有制改革的有效性、混合所有制企业形成路径、政府决策、产权性质与变动以及混合所有制企业的公司治理。模型中的长方形代表的是观察变量,具体的解释如表4所示。模型中的小圆形代表的是误差变量,箭头代表的是两者之间的关系。

图6 混合所有制改革实效性影响因素路径

表4 影响混合所有制改革实效性关键要素测量指标

(三)结构方程模型检验与结果

整体模型的适配度指标检验结果如表5所示,其中CMIN/DF指标要求数值为10以下,从表中可以看出符合标准。GFI指标数值要求越接近1越好,表中的GFI指标数值为0.807,接近1。RMSEA指标表示渐进残差均方和平方根,要求越小越好,模型结果为0.104。综合这3个指标来看,本文结构模型通过绝对适配检验。增值适配度统计量是一种比较性适配指标。NFI值、IFI值与CFI值介于0与1之间,越接近于1表示模型适配度越好。NFI值、IFI值与CFI值适配标准为大于0.9,本文模型均符合标准。PCFI为简约适配度指数,与PNFI的判断标准一样,都是把数值是否大于0.5作为判断标准。本文模型中PNFI与PCFI均大于0.5,满足模型简约标准。从上述模型检验可以看出本文的结构模型通过了整体性检验,说明本文结构方程模型具有可靠性与可信性。

表5 整体模型检验指标

基于表6的路径分析结果,本研究提取出较为明显的路径系数,以便更为直观地对本研究成果进行观察,同时对路径系数不显的变量进行删除。因此,本研究的路径系数显著的变量关系如图7所示。

表6 结构方程模型的路径分析结果

图7 系数显著的变量关系

因此,本文共提出的4个主要的研究假设H1~H4的结果如表7所示,4个假设内容均通过检验。因此我们可以得出的结论为:形成路径、政府决策、产权性质与变动方式以及公司治理均为影响混合所有制改革实效性的关键因素。

表7 假设检验结果

四、总结

本文首先通过混合所有制改革前后企业财务效率的比较,以及3种企业类型的技术效率的比较,证明了混合所有制改革的有效性。接着用扎根理论的方法对影响混合所有制改革有效性的因素进行归因分析,并得出形成路径、政府决策、产权性质与变动方式以及公司治理4个关键影响因素。最后通过问卷调查,采用结构方程的方式进行实证研究,再次证明了这一结论。