基于任务驱动的小学美术课堂教学研究

2021-06-08张清清

张清清

美术是美育教育的重要组成部分,美术课堂是实现学生对视觉形象感知、理解与创造的载体,教学教法则可以激发学生对美的感知、体验、理解与创造的能力。

基于任务驱动开展美术教学就是以问题为索引,以学生的主体性意识为引导,让学生主动探索和发现问题,感受生活中的美,并能够通过美术实践活动,培养学生对美术的持久兴趣,实现学生审美、情感等方面的全面发展。本文以小学高段美术教学为例,谈谈如何在任务驱动式的教学实践中,打造高效美术课堂。

研究背景

传统的美术课堂教学往往以教师为中心,学生在课堂中通过等待教师投喂式的学习模式,被动地接受美术的知识、原理、技能等。这样的教学模式不断弱化着学生求知的渴望,与美术课程标准的要求相悖,与青少年的身心发展发展规律和特点相左。当前,小学美术课堂教学普遍存在的问题如下。

学生的构思能力较弱 在美术学习与实践中,学生普遍对文本的依赖性较强。他们尽管已经掌握了一些美术材料、工具等的简单用法,但是在美术创作实践中,习惯了依赖教师选定主题、模仿教师讲解的步骤和方法进行具体的美术实践,因而学生的动手能力和实践操作能力、构思创作能力、方案设计能力等较弱。

对学生的兴趣激发不足 新课程理念下的小学美术教学,主张以学生的兴趣为基点,达到学生自我兴趣的激发,驱動他们积极地参与到教学实施的过程中,从而让学生在主观能动性能够被充分激发的基础上,展开生动而形象的学习实践。但是,在长期的美术教学实践中,由于美术课的课时有限,教师在美术教学的过程中,不能兼顾教学内容和过程的双重精彩,真实的教学过程往往顾此失彼,故而学生的学习兴趣会随着年级的递增而衰减。在长此以往的美术学习与实践中,学生学习美术的兴趣不但不会增加,甚至有可能因为长期的兴趣支持不足,而导致学习动力下降等。

教育理念和方法的缺失 在开展美术教学的过程中,受传统美术教学理念的影响,教师为了在短时间内达到较好的教学效果,学生也更倾向于依葫芦画瓢、照猫画虎的“捷径”。这种现象的产生主要责任在于教师,他们没有顺应时代的要求更新教育教学理念,尤其在引导课堂实践教学方面缺少有效的方法。这正是目前美术教学的明显状态。

任务驱动理念下的美术课堂有效教学

新时代背景下,教师应围绕有效的课堂教学设计多维度任务驱动,从以下三个方面进行教学设计。

立足学生 建构主义认为知识学习过程是知识的建构过程,教师是学生建构知识的帮助者、促进者。可见,应充分发挥学生的主观能动性,引导学生在主动的信息加工和意义建构的过程中实现学习方法和能力等的提升。“任务驱动教学法”正是建立在建构主义理论基础上的一种教学方法,主张学生是问题探索和解决的实践者。

关注氛围 改变传统教学中学生“被动式”“听命式”学习的课堂氛围,以学生感兴趣的问题为导向,激发学生的学习动力,从而促使学生展开积极的学习行动,让学生能够充分地参与到学习实践的具体过程中。通过对问题的探索和发现,实现学生的动手能力、理论知识等的发展。

提升自我 在问题驱动式的教学实践中,教师需要充分考查和了解学生的兴趣,考虑学生在特定的问题驱动下的心理活动和实践活动的走向,从而设计不同类型的引导方案,以确保有效的课堂展开。这就要求教师对问题的把握能力和对课堂的驾驭能力的有效提升,在教师寻求自我发展、自主生长的基础上,实现课堂教学质量的稳步提升。

任务驱动型课堂创建的意义

给孩子一个机会,他们能够带给你意想不到的收获。美术课程是具有很强的实践性和操作性的课程,学生在具体的探索和实践的过程中,不仅仅需要掌握足够的理论知识,还要将理论性的知识体系与现实性实践相结合,在与实践接轨的过程中,实现对理论的创造性的应用和实践。任务驱动型美术课堂的创立,能够为学生的美术学习带来丰富的心理和行动上的刺激,让学生在心理和行动双驱动力的支持下,展开积极的学习探索和实践。

此外,在新课程理念的驱动下,教师的教学理念和教学方法也在得到不断更新。随着科学技术的不断进步和网络时代的迅速发展,基于网络信息的普遍性,学生获取知识技能的来源不再单纯依附于教师,这就需要教师不断优化课堂教学,调整传统的备课模式,借助现代化的手段带给学生更深的知识挖掘和逻辑思维的引导。

任务驱动的小学美术课堂教学实施策略

情景再现式教学策略 以《传统门饰》一课的教学为例,教师以讲故事的方式引出圆明园,展示当前圆明园废墟的实景图,并讲述相关的历史背景,激发学生对了解其原貌的渴望,再利用电脑技术制作的动画,一点点复原圆明园旧日的面貌。至此,学生不禁惊叹“原来废墟之前这么恢弘壮观”“这些门窗、柱子、石阶……”,学生被复原的3D场景所震惊,好奇心一下就被激发起来了。

学生高涨的情绪正是打开“门饰”知识大门的驱动力。接下来,教师可以从门的结构、彩绘到其中蕴含的深刻寓意,一步步引导学生进行提出问题、大胆设想、解决问题等环环相扣的探究。

观察借鉴式教学策略 在《中国扇子》一课的教学中,教师引导学生通过图片观察和欣赏苏州园林的“一步一景”“以景借景”的妙趣:宅园合一,可赏,可游,可居。此时,教师出示两幅图片(如图1),引导学生透过园林的窗户看外面,如同一幅早已设计好的画卷。观察后,学生也不自觉地伸出自己的手比划着框一框教室里的场景。

此时,教师正好借机引出本节课的扇子,手持一把扇形框,让学生摆弄取景,顺便讲解扇文化:中国扇文化有着深厚的文化底蕴,是民族文化的组成部分,它与竹文化、道教文化有着密切关系。观察借鉴苏州园林窗景的构图,和扇面取景构图也有异曲同工之处。这样学生对于扇面的理解就不会那么空洞和无知,并能够认识到艺术是源于生活的景物,又不同于实景,需要经过艺术的加工。通过这种方式,学生自然就会很有兴趣想要学习怎样用国画的技法来装饰扇面了

创意表现式教学策略 例如,在开展“好看的装饰画”的美术实践中,因为学生对于装饰画的概念比较陌生,教师不能强行对学生输入“装饰画”的概念,而应以“创意表现”为任务驱动,开展课堂:教师先请学生伸出左手,再拿出一张纸放在后面,引导学生观察手的影子。之后,再进一步引导同桌之间把手放在一张纸上,并说说发现了什么。“可以叠在一起”“还可以做剪刀手”“兔子的造型”学生兴奋地表达着自己的意外发现,兴趣也不断高涨。有的学生还加入了双手,同桌之间用三只手创作出画面,并不知不觉地产生了探索的兴趣:“好漂亮啊,好像一幅影子画。”“老师,真好玩,这真的是用手来做的画。”……教师此时便可引出装饰画的概念:装饰画与写实绘画不同,它偏重表现形式的装饰性,不强调真实的光影效果和透视关系,注重色彩的象征性及整体的和谐,多以夸张、变形的手法,给人以简洁、明快、强烈的艺术美感。所以,手的影子在纸上也不再是手了,可以进行变形,可以填充五彩缤纷的色彩,可以大胆地装饰花纹,玩着玩着就画出来了很有趣的装饰画啦!(如图2)

通过任务驱动型美术课堂教学实践,让学生获得全方面发展,打造高效美术课堂。

合作创作式教学策略 格式塔心理学者认为:“整体大于局部之和,事物的性质由整体决定,而不是各个元素部分之和。”据调查显示:在美术教学中,68%左右的学生不能在一节课内完成32开的绘画作业,这是大部分美术教师面临的实际问题。对此,教师可以通过合作创作式教学提高学生完成美术作品的效率。

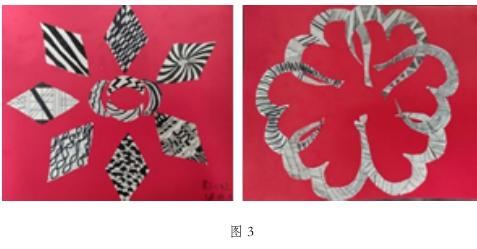

首先,合理分组,根据学生的绘画能力进行分组。以教学四年级下册《线条的魅力》为例,本课虽然属于简单的线描造型,但是如果将一张32开画纸画满,最终的呈现效果不会出彩。于是,教师组织学生以小组为单位,并将32开画纸裁剪成三角形、菱形、心形等形状分发给小组成员,拿到小卡片的成员用线描去填充。画纸的个性尺寸和形状都能够帮助学生在小组展示时获得特殊的合作创作体验(如图3)。

同時,在合作创作的模式下,会产生一系列的连锁反应。小组合作需要组长的组织和指挥,要先选定外向型、思考型的学生成为组长。一方面,小组中内向型的成员比较擅长收集和整合资料信息,而组内的“调皮鬼”则具有比较敏锐的捕捉力。因此,组长在分配任务时,会针对组内成员的特点进行科学安排,保证在小组合作中实现人人有事做、人人有目标,促使不同人格的逐步形成发展。另一方面,通过小组合作创作的模式,能力差一点的组员会在小组内得到相应的帮助,组长会安排帮扶小队,一帮一扶,顺势也解决了学困生没人帮的问题。让学困生在美术课上找到归属感,美术课再也不是令他们喜欢却又不敢靠近的科目了。

总之,任务驱动型美术课堂教学实践以问题情境、以学生的兴趣为支点,以小组合作的方式,让学生在感兴趣的问题的驱动下,合理运用学习资源,相互探究,展开丰富的美术行动和实践,在丰富的审美理解和感受中,实现审美观察、鉴赏、品评、创造等能力的有效提升。同时,学生也能够感受到合作的快乐,获得人格的健全发展。未来,我们还将继续不断开拓任务驱动:通过课堂与课外丰富的教学活动来拓展驱动力;通过线上与线下多种渠道的学习路径,开阔学生视野;通过教材与生活形式多样的应用方式,激发学生的创造力和表现力。

(作者单位: 浙江省杭州市余杭区塘栖镇第三小学教育集团)