新时期劳动教育课程体系及实施途径

2021-06-08王敬

王敬

“未来教育对所有已满一定年龄的儿童来说,就是生产劳动同智育和体育的结合,它不仅是提高社会生产的一种方法,而且是造就全面发展的人的唯一方法。”马克思关于教育与生产劳动相结合的这一重要论述,是学校进行劳动教育的理论基础,是学校教育的本质特征。

新时期劳动教育内涵的解读

2020年3月20日,《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》(以下简称《意见》)发布,这是中华人民共和国成立以来,国家最高层面首次对大中小学劳动教育进行顶层设计和系统部署。深刻认识和科学把握这些新思想和新论断,对于全面贯彻落实《意见》精神,切实加强新时代大中小学劳动教育具有重大意义。

然而,在当前的学校教育中,劳动教育存在着一些问题,如劳动教育在学校中被淡化、边缘化、价值理解片面化;教育过程有劳无教、劳大于教、教劳分离以及劳动的教育功能被消解等。

落实新时代劳动教育,需要更新原有的劳动与技术教育的思想观念和教学方法,从以往过于关注对学生劳动技能的培养转向劳动素养的培育,提升课程实施内涵。劳动教育是基于体力劳动与物质生产劳动、探索性创新劳动、艺术审美性劳动的实践活动,培养创新思维和科学探究精神;是围绕培养全面发展的人这一核心,通过劳动教育课程和多样化的实施途径对学生的劳动观念、劳动态度、劳动精神、劳动情感、劳动行为习惯、劳动意志品质、劳动知识技能等施加影响的一种教育活动。

新时期劳动教育课程体系

劳动教育课程体系理念 建校5年来,首师大附中(通州校区)认真落实劳动教育,并在不断摸索中大胆进行尝试,遵循劳动教育目标具体化、资源生活化、实施常态化原则,提出劳动教育实施理念,即突破“课”的边界,整合资源、综合实施;将单一的活动转化为系列主题或“项目”;强化教育闭环设计,从专注“理论的学习”转向劳动的感悟、收获的提升;注重与学科教学的深度融合,守正创新。搭建劳动教育课程体系,不断创新劳动教育实施途径,构建具有新时期独特魅力的劳动教育新蓝图。

劳动教育课程目标 作为一所完全中学,我校依据马克思主义对于劳动的重要论述,围绕新时期《中国学生发展核心素养》,力争在劳动教育目标的设定上突出不同年龄阶段学生的特点,结合新时期对教育的要求有的放矢、科学规划劳动教育目标,以期达到教育的目的。

初中阶段:注重围绕增加劳动知识、技能,加强家政学习,开展社区服务、社会公益劳动,适当参加生产劳动,促使学生初步养成认真负责、吃苦耐劳、健康生活、责任担当的品质。

高中阶段:注重围绕丰富职业体验、开展服务性劳动、参加生产劳动,使学生熟练掌握一定劳动技能,理解劳动创造价值,具有健康生活、责任担当、实践创新的精神和能力。

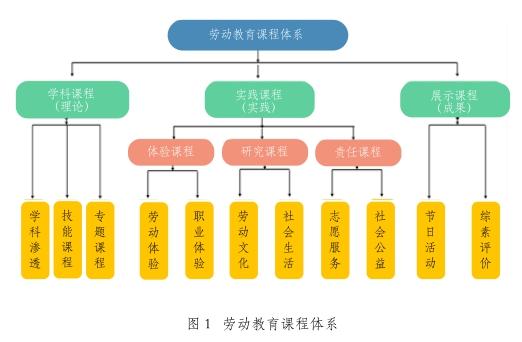

劳动教育课程体系 搭建三维劳动教育课程体系。第一个维度:深挖学科课程,注重与学科教学的深度融合,守正创新。从理论的层面给予劳动教育强有力的支持。第二个维度,突破“课”的边界,整合资源、综合实施;将单一的活动转化为系列主题或“项目”。开展以体验、研究、责任为主的实践课程,让学生在体验过程中将知识外化于行,做到知行合一。第三个维度:展示课程。强化教育闭环设计,从专注“理论的学习”转向劳动的感悟、收获的提升,将学生劳动教育的成果通过不同平台进行分享和展示,将外化于行的技能内化为品。经过上述三个维度的课程以达到劳动教育的知情意行的有机融合和完美统一。

新时期劳动教育课程实施途径

学科课程夯实理论基础,培养劳动情怀 陶行知认为,培养学生生活力,需要教科书。他说:“我们要活的书,不要死的书;要真的书,不要假的书;要动的书,不要静的书;要用的书,不要读的书。”围绕这一思想,在劳动教育学科课程实施过程中坚持做好以下工作。

一是做活学科渗透。学科老师充分利用本学科特点充分挖掘劳动教育的元素。例如,在学习植物的生长的课题时,学校生物、地理、语文等学科老师抓住这一契机,组织学生观察植物生长过程,研究植物结构,撰写成长日记等,实现劳动教育与学科教学的有机融合。语文、道德与法治、历史等文科课程从劳动意识的培养、劳动观念的树立等方面入手与劳动教育紧密融合。在物理、地理、生物等理科课程中,着重从劳动工具的选择、运动、动手实践等方面培养实践创新的能力与劳动教育进行融合。

二是做实技能课程。按照国家课程标准开齐、开足劳动技术课、通用技术课。加强师资培训,提升课程质量。同时做好劳动技术课、通用技术课与其他劳动教育实践课程的有机融合。

三是做好专题课程。利用班团队会、大型集会、升国旗等平台以主题的形式做好劳动教育专题课程。进行劳动观念、劳动情感、劳动态度、劳动习惯教育,发挥劳动育人的独特功能。

实践课程在做中学,培养良好品质和追求幸福的能力首先是丰富多彩的体验课程。一是劳动体验课程。劳动体验课程是劳动教育课程中最丰富、最多元、最具魅力的课程,通过三个维度去实施。第一个维度是日常劳动体验。通过日常室内外值日和值周班工作,落实每日的劳动教育内容。第二个维度是实践基地体验。在研学旅行中,安排学生到新型的农业生产基地、人工智能的创新企业等单位,进行实地考察及劳动体验等,完成“考察—成果整理—现场答辩—活动体会分享”四大研学任务;学校的自有农场名曰“故人莊”,拥有多块种植园区,在老师的指导下由学生完成种植全过程,后续的施肥浇水捉虫等工作也均由学生自己负责;学校建有200多平方米的创客空间,为学生提供较为先进的技术设备,学生基于自身兴趣与爱好,努力把各种创意转变为现实;初中博识课是学校的特色课程,自2001年开始,以“博闻广见、卓有通识”为基本理念,开发了融自然科学与人文科学为一体,兼有校本课程开发、校本教研、研究性学习、课程整合性质的综合性课程;充分利用北京市社会大课堂实践基地,在社会大课堂实践活动中挖掘劳动教育的元素,夯实和弥补实践基地的不足,补齐实践基地的功能,发挥劳动教育的育人功能。第三个维度是家庭劳动体验。加强校内各种资源优化的同时,学校还积极贯通家庭资源,形成劳动教育的整合力。为了让家长认识到劳动教育的重要性,积极倡导学生自己的事情自己做,力所能及地做好家务劳动,培养良好的亲子环境,家校合力提升育人品质。二是职业体验课程。学校已经开展了3年的生涯发展和生涯规划教育,在开展中学生生涯规划课程中,学校有意识地将其与劳动教育有机融合,让学生在认识自我、学会选择、规划未来的基础上,进而认识劳动的基本分工、主要形态、创造价值等,为未来职业生涯中的劳动与创造、成就与幸福奠基。

其次,独特创新的研究课程。一是劳动文化研究。迄今为止学校先后邀请过航天英雄景海鹏将军,军事专家房兵教授,中国工程院院士、战略导弹与运载火箭技术专家龙乐豪院士,空军试飞专家徐勇凌大校等名家大师进入校园开展专业领域讲座,借助名家大师进校园活动,聆听、采访名家大师的成长轨迹或采访劳动模范的英雄事迹,挖掘劳动文化,激发学生热爱劳动的内动力,营造热爱劳动的氛围,践行榜样身上闪光的品质。二是社会生活研究。引导学生开展社会生活的研究活動,从消费心理、供求关系、经营方案、销售策略等方面进行研究,紧密结合社会生活提高适应社会的能力、推动社会进步的能力。

最后,根植内心的责任课程。一是校内外的志愿服务。每逢学校大小活动学校就会召集志愿者,由“志愿者服务部”组织志愿者开展学校各类活动。此外, 每逢假期积极组织学生走进社区,以打扫楼道、宣传垃圾分类,引导学生们在社会大家庭中体现劳动的价值,懂得劳动的意义,争做文明志愿者、服务者。二是社会公益活动。学校组织学生广泛参与社会公益活动。如向井冈山革命老区捐书、向新疆困难地区捐冬衣、走进“北神树希望小学”开展手拉手活动、向“阳光儿童学校”做公益活动等,使学生在劳动中培养社会责任,激发爱国心、报国志。

由此,学校打造了学校、家庭、社会三位一体的劳动教育格局,成立了家校亲子劳动基地,形成了服务社会、共建公益劳动的社会形式。

展示课程搭建平台,升华人生价值 强化教育闭环设计,从专注“理论的学习”转向劳动的感悟、收获的提升,将学生劳动教育的成果通过不同平台进行分享和展示,将外化于行的技能内化为品。一是节日活动,以赛促劳。学校5年来创建了七大节二十项学校大型活动,学校以活动、比赛的形式激发学生兴趣,促进劳动教育的开展。如:科技节“月球车的制作”、艺术节的艺术作品展演、五四表彰系列活动、读书节书签制作比赛以及五一劳动节、父亲节、母亲节等活动,在节日节点为学生提供展示才能的平台,提供交流劳动成果机会,激发学生的创造思维,培养学生的动手能力、劳动能力。二是综素评价,以评促劳。从全面提升中学生综合素质这一核心目标出发,从新时代劳动对劳动者各方面能力的新要求入手,把学生劳动教育的考核结果纳入综合素质评价的要素和评优评先的重要参考范畴,鼓励、引导学生自觉参加劳动创新。加强过程性评价,在生活劳动、生产劳动、技术劳动等不同的劳动教育中,采取自评和多元评价,促进中学劳动教育常态实施、有效实施。

学校劳动教育意义深远,在今后的工作中我校将不断完善工作思路,不断创新实施途径,使学校的劳动教育更具有时代感、在培养全面发展的人的工作中更有成效。

【作者单位:首都师范大学附属中学(通州校区)】