《懒惰哲学趣话》文体定位与情感解读

2021-06-08丁学松

丁学松

摘 要 学界对于伯尔的《懒惰哲学趣话》的文体定位有争议,人教版选修教材将其编入《外国诗歌散文欣赏》,但是在该文的导读中却有将其视为小说之嫌,散文抒发作者的情感,其情感具有确定性,结合作者的创作心理和时代背景可知,文本作者主要抒发对狂热激进的功利主义的讽刺和忧虑。

关键词 懒惰哲学趣话;散文;情感;讽刺

《懒惰哲学趣话》是人教版选修教材《外国诗歌散文欣赏》第八单元(单元主题:让生命沉思)中的一篇。对这篇文章体裁的定位,学生没有提出任何疑问,因为既然是《外国诗歌散文欣赏》中的一篇,明显不是诗歌,那么只能是散文。但是这篇文章的导读并没有按散文的文体特点来引导学生解读:

这篇趣话,就像一篇寓言,表面上写得轻松随意,实质上阐发了深刻的哲理,活泼的形式和凝重的主题相映成趣。两个人物,旅游者与渔夫,一个目标明确,致力于世俗成就;另一个则安于现状,悠闲自得。但是,他们却对人生得出了同样的结论。文中并没有对他们的是非曲直做出评判,而是给我们留下了广阔的思考空间。对此,你怎么看?你又愿以何种生活态度、生活方式走向未来呢?

这段话暗示作者对两种人的情感态度是中立的,学生可以凭自己的经验、好恶去评论,这不仅忽略了散文解读中非常重要的作者因素,甚至连文本也没有给予应有的重视。对此,笔者将从以下几方面来加以解读。

一、文体的定位

文体的确定关涉情感的确定,因为文体涉及教学内容的选择和教学目标的设定。本文标题的中心语是“趣话”,这更像是散文的标题。导读指出此文“阐发了深刻的哲理”,这个“深刻的哲理”或者是从渔夫身上得出的,或者是从旅游者身上得出的,或者是综合两者而得出的,但是不论哪一种,都有其确定性,导读说“文中并没有对他们的是非曲直做出评判,而是给我们留下了广阔的思考空间”,通过不确定性来阐发一个确定的阐发,这样的表述前后矛盾,而且,暗示了作者情感的不确定性和主题的开放性。开放性是小说的特点,明确的感情倾向虽然不是判断小说和散文的依据,也有很多小说的感情倾向非常明确,但是散文的情感和主题一定是确定的,正如韩少功所言:“想明白的写成散文,想不明白的写成小说。”①

《懒惰哲学趣话》是德国作家海因里希·伯尔于1963年在五朔节的时候给德国的一家广播电台写的一个故事,德语名叫Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral,直译是“减少职业道德的趣闻”。我国目前对此文的翻译有两个版本,一是翻译为《懒惰哲学趣话》,韓耀成译,人教版选修教材就是选用此版本。另一版本翻译为《优哉游哉》,雷夏鸣译。这两个版本被不同作品集收录。散文集和小说集都有收录。

在读秀中输入关键词“优哉游哉”“伯尔”,显示77部作品集收入该作品,其中65部作品集将其视为散文,明确将其作为小说的有12部。在读秀中输入关键词“懒惰哲学趣话”“伯尔”,显示114部作品集收入,绝大多数将其视为散文,明确将其视为小说的有5部作品集:《世界短篇小说精品文库 德语国家卷》《名家点评外国小说中学生读本(插图本)意·西·德小说卷》《伯尔作品精粹》《不带家具的小说》。此外,有些学术论文也将此文定位为小说。

可见,这一篇文章在文体的确定上有争议,尽管绝大多数专家学者认为此文是散文。此文完全适合“小说”这一体裁特点,本文采用小说常用的全知视角,故事具有独立的完整性,人物、环境、情节俱全。有散文化的小说,也有小说化的散文,如果伯尔是想通过一个故事来表达自己的观点,也就是说,这个故事只是作者演讲的一个部分,作者想通过这个故事来发表自己的观点,故事只是为了发表自己的观点,那么整个演讲是一篇散文。而如果截取演讲中的故事部分,那么完全可以将其视为小说。小说可以虚构,注重的是艺术真实,而散文则一般强调生活真实,或至少要给读者以生活真实的呈现。

“趣话”是一种超出文本内容的审视,标题《懒惰哲学趣话》隐含的主语是谁?显然不能是渔夫,渔夫虽然奉行的是“懒惰哲学”,但并没有“趣话”。更不能是旅游者,因为旅游者奉行的是与“懒惰哲学”相反的“奋斗哲学”,因此只能是作者,即完整的标题应该类似《伯尔趣话懒惰哲学》,这明显是一个散文的标题。而雷夏鸣译的《优哉游哉》倒数第二、第三段是这样翻译的:

“然后,”游客定了一下神,“然后,您就可以优哉游哉地坐在码头上,在阳光下闭目养神,再不就眺望那浩瀚的大海。”

“可是,现在我已经这样做了,”渔夫说,“我本来就优哉游哉地在码头上闭目养神,只是您的‘咔嚓声打扰了我。”

可见,标题《优哉游哉》的隐含主语可以是渔夫,即《渔夫优哉游哉》,优哉游哉是旅游者的追求,是渔夫目前的生活状态,也就是说优哉游哉的主语是文本中的人物。因此,笔者以为,“懒惰哲学趣话”更适合作散文的标题,而“优哉游哉”更适合作小说的标题。

小说一般可以就文本来读文本,因为小说的内容本身是一个能自洽的言语情境系统,而散文的本质特征是要抒发作者个性化的情思,读散文不能抛开那个站在文本后面的作者。正如红孩所言,小说中的“我”离读者越远越好。但散文却不同。它十分强调“我”——“我”的经历,“我”的态度,“我”的思想,“我”的情感,“我”的发现,在这一切关于“我”的叙述中。几乎是没有虚构的东西可以藏身的,“我”的主观色彩汪洋肆意,达到人与物的高度统一。②

文体在很大程度上决定了教学内容与教学目标,既然教材将此文定位为散文,就应该注重对散文所抒发的情感进行解读,而散文的情感具有确定性。有老师注重对本文的人物形象进行分析,但是散文教学对人物形象的分析是解读作者情感的路径之一,不可至人物形象而后止,散文的人物是作者眼中的人物而非单纯是读者眼中的人物。

因此,“文中并没有对他们的是非曲直做出评判”对于散文教学而言是误导,教学本文时应该对作者确定的情感进行解读。

二、作者情感解读

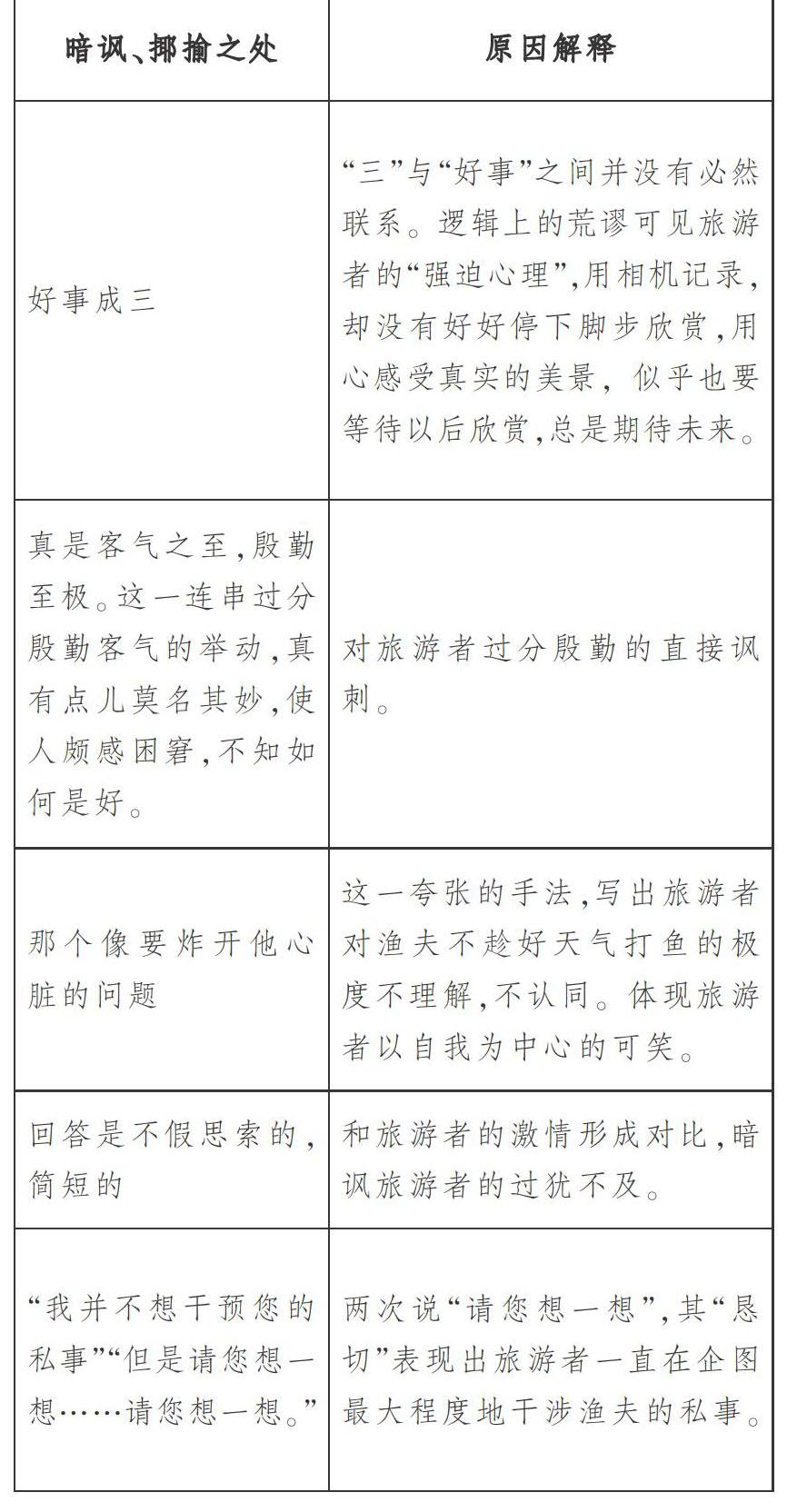

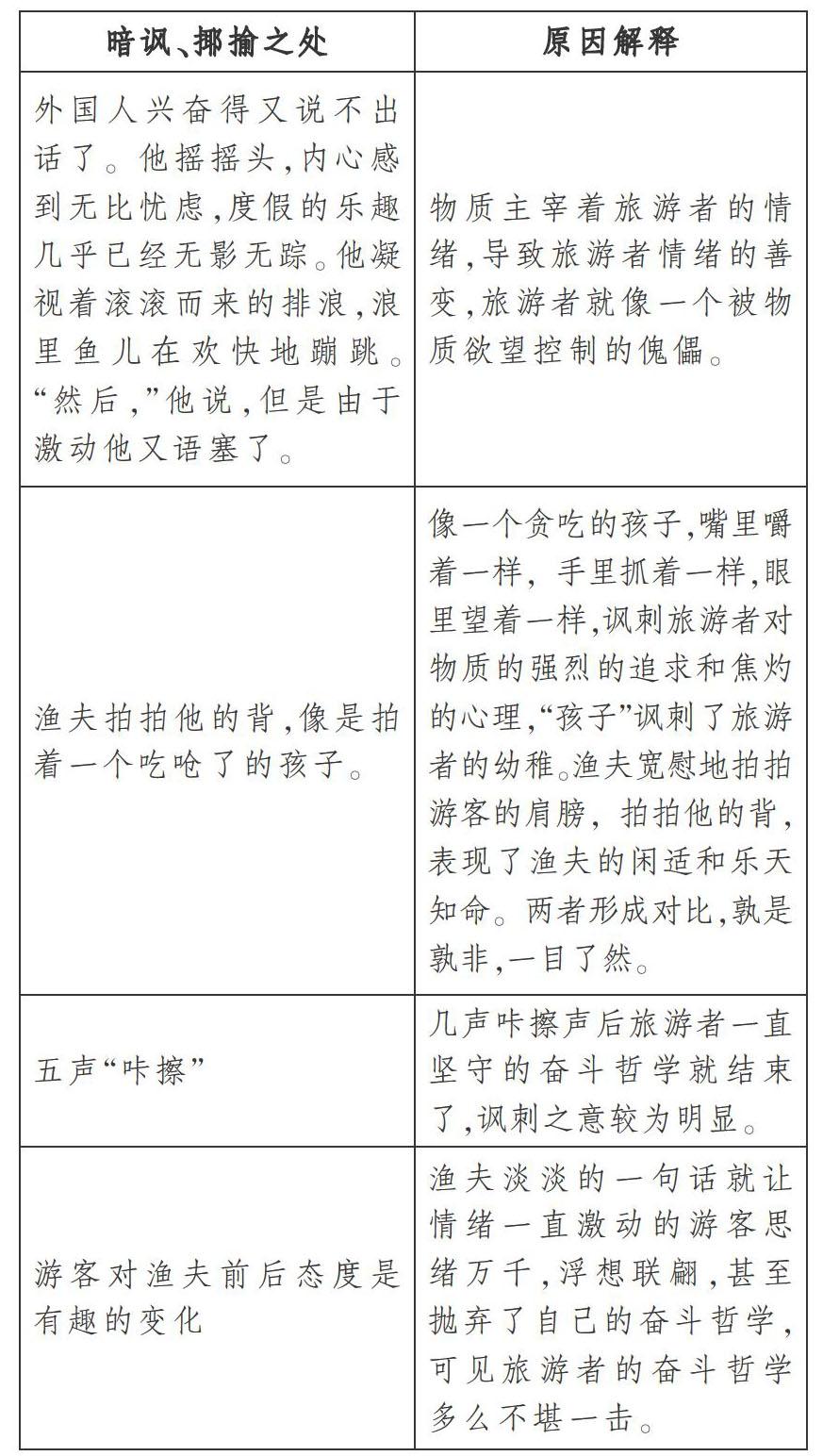

通过作品语言可以很明显看到作者的情感倾向,旅游者的语言、动作、行为等实在是“有趣”,作者对旅游者所持的是暗讽和揶揄的态度。

1950年西德进入“经济奇迹”时期之后,一个神话开始在民众中流传“我们所有人都是从40马克起家的”,或者“我们又回来了”。在欢欣鼓舞之中,战争已成往事;当时的德国青少年很少能在学校或家里 听到第三帝国的罪行,不少政治家竭力淡化记忆。不仅如此,许多老纳粹重又占据新的民主国家的重要岗位,法西斯主义还活在人们心中。③

伯尔对此非常担心,因为在二次世界大战前,希特勒等战争狂人就狂热地相信可以快速地获得成功,然后一劳永逸地解决社会问题。由此我们不难理解伯尔对旅游者这种人所持的否定态度。

其实就连文章开头游客拍下田园式画面,作者也是持讽刺态度,伯尔曾说过:我们描绘的那些人,都生活在废墟中。他们经历了战争,男人、女人和小孩子都经历过同样深重的创伤……围绕着他们的,不是什么牧歌和田园式的诗意。“把当代人诱骗到田园诗中去,未免过于残忍,一旦从梦幻中苏醒,会是多么可怕。”④

作者对渔夫持什么态度呢?有同学说,渔夫有点不思进取,但是文中不仅没有讽刺渔夫,而且在和旅游者的对比中,反而可以看出作者对他的隐约赞许。

这与伯尔的创作心理有关,伯尔所憧憬的社会图景,曾被看作对重建家园之虔诚愿望的嘲讽和攻击。他依恋德国战后的一片废墟:废墟里人人自由,不受他人控制和干涉,亦无阶级可言。

总之,文中旅游者和渔夫两人形成了鲜明的对比,再结合伯尔创作的心理和当时的时代背景,可以看出作者明显的褒贬倾向:对旅游者的狂热激进的功利主义的讽刺和否定,崇尚自由自在的生活。

[作者通联:合肥市第三十五中学]