中华优秀传统文化涵育大学生社会主义核心价值观的路径研究

2021-06-07曹卓

曹 卓

在经济全球化持续推进,我国社会主义市场经济和改革开放继续深化发展的趋势下,外来文化思潮不断涌入,价值观的多元化也伴随出现。在不同价值观的强烈碰撞下,大学生的价值选择出现迷茫困惑。习近平总书记指出:“青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向,而青年又处在价值观形成和确立的时期,抓好这一时期的价值观养成十分重要。”①十八大报告倡导的“富强、民主、文明、和谐;自由、平等、公正、法治;爱国、敬业、诚信、友善”的社会主义核心价值观,从国家、社会、公民三个层面为大学生的价值选择指明了方向,有助于大学生树立崇高的价值目标,对我国文化软实力的提升和中国梦的实现意义深远。

社会主义核心价值观是在中国特色社会主义的建设和改革实践中,以马克思主义为指导,以中华优秀传统文化为载体,吸收西方文明成果的基础上逐步形成的,是党和政府,国家和人民共同为之努力奋斗的价值取向和理想追求。张岱年先生讲:“民族凝聚力有其精神基础,亦即思想基础,这就是能维系人心、增强民族团结的思想意识,就中国而论,这就是中国文化中的优秀传统。”②中华优秀传统文化的民族基因是社会主义核心价值观的向心力和凝聚力所在,因此,践行社会主义核心价值观必须立足中华优秀传统文化。

一、中华优秀传统文化与社会主义核心价值观的内在统一性

(一)中华优秀传统文化是涵养社会主义核心价值观的资源沃土

中华文明作为世界四大古文明中唯一未曾间断的文明延续至今,蕴藏着东方文明的奇珍异宝,它包罗万象的内容体系和博大精深的文化典范已融入中华儿女的生活方式、思维方式和价值观念中,滋养着社会主义核心价值观。

国家层面所倡导的“富强、民主、文明、和谐”的价值目标与中华优秀传统文化的“大同思想”一脉相承:“富强”“民主”蕴含在中华优秀传统文化的“民为邦本”的价值观中,如李斯的“民以殷盛,国以富强”(《谏逐客书》),孟子的“民为贵,社稷次之,君为轻”,(《孟子·尽心下》)以民为贵的传统思想正是社会主义“民主”价值的萌芽。“文明”在“礼仪之邦,文明古国”的美誉中可见一斑:“优优大哉!礼仪三百,威仪三千”(《礼记·中庸》)可见“礼制”文明的完备。“和谐”来自于中国传统文化中的“和合”思想,如“天人合一”(《正蒙·乾称》),“和而不同”(《论语·子路》)。

社会层面所倡导的“自由、平等、公正、法治”在道家、儒家、法家思想那里都有论述。老子“道法自然”、“无为而治”的自由思想,庄子“物我两忘”的逍遥境界无疑是尊崇自由理念的先声。儒家思想中“君子笃于亲,则民兴于仁”(《论语·泰伯》),“己欲立而立人,己欲达而达人”(《论语·雍也》),“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”(《孟子·梁惠王上》)强调无论老、幼、尊、卑都应平等对待,一视同仁。“以公灭私,民其允怀”(《尚书·周官》)就是摒弃私心,遵循“公正”。“法治”早在先秦法家就强调了其重要性,主张“王子犯法与庶民同罪”的治国方略。

公民层面所倡导的“爱国、敬业、诚信、友善”突显了中华优秀传统文化中的“家国情怀”和“品质修为”。屈原“哀民生之多艰”(《离骚》)的忧国忧民情怀、岳飞“尽忠报国”的爱国精神早已印刻在中华儿女的灵魂中。“敬业”在中华优秀传统文化的警句中信手拈来,“敬业乐群”(《礼记·学记》),“专心致志以事其业”(《仪礼经传通解》)。“诚信”在古代是指“诚实”和“守信”,强调“言必信,行必果”(《论语·子路》)。这些中华民族诚信至上的道德准则正是市场经济呼吁的稀缺品质。“友善”中“友”是注重人际关系的相处,“善”是个体的道德修养,儒家“仁者爱人(《孟子·离娄下》)”,“君子莫大乎与人为善”(《孟子·公孙丑上》),道家“善者吾善之,不善者吾亦善之”“上善若水”(《道德经》)均是“友善”品质的阐释。

(二)社会主义核心价值观是继承和超越中华优秀传统文化的时代诉求

在价值内涵上,社会主义核心价值观继承了中华优秀传统文化的道德理想,延展了自由、民主、法治的时代价值。中华传统文化是建立在农耕文明的君主专制制度下的价值观念,有着浓厚的封建等级制色彩。社会主义核心价值观是建立在中国特色社会主义建设和改革实践基础上的价值取向,它在继承中华优秀传统文化的道德理想、解决中国现实问题的需要下,摒弃了受时代限制的诸如“君为臣纲,父为子纲、夫为妻纲”的封建等级观念,赋予了其社会主义特性的自由、平等思想和时代特征的民主、法治要求。因此,社会主义核心价值观并不是对中国传统文化的简单复制,而是一种时代变革的扬弃,彰显了社会主义核心价值观海纳百川、兼容并蓄的“先进性、时代性、开放性、广泛性、民族性”③。

在价值旨趣上,中华优秀传统文化旨向秩序的稳定,社会主义核心价值观更倾向于权利的满足。中国传统文化是帝王统治框架下大同社会的价值追求,价值宗旨在克己达人。例如儒家“修身、齐家、治国、平天下”的思想中,放在第一位的就是“修身”,所谓“三省吾身”“慎独”“忠恕之道”“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”等都是注重通过自身修养来达到人自身、人与人、人与社会乃至天下的和谐,强调道德自律,追求大同社会的价值理想。社会主义核心价值观是在马克思主义人的自由而全面发展的理想追求下强调社会成员的主体地位,重心由通过价值规范约束人的行为,转向提倡人的政治权利、追求人生幸福,价值目的由稳定秩序为主转向权利满足为主,显示出鲜明的时代特征和现实指向。

在实现途径上,社会主义核心价值观在传承中华优秀传统文化的“德治”思维基础上,崇尚“德法并治”理念。中国传统文化宣扬的是“德治”思维,是建立在自给自足的自然经济基础上的人治方式,是通过道德教化和自律来达到修身、齐家、治国、平天下的人生理想。社会主义核心价值观倡导的是“德法并治”理念,是在社会主义市场经济要求下,建立德法并重的民主法治制度;通过构建公平正义的法律制度和实施机制,来为社会成员谋取更多的经济、政治、文化等社会生活诸多领域的自主权。同时也继承了传统文化中“爱国”“敬业”“诚信”“友善”的道德品格,实现个人价值与国家价值的统一。

综上所述,中华优秀传统文化是中华儿女智慧的结晶,是中华文明的凝聚积淀,是中华民族的精神命脉,也是涵养社会主义核心价值观的重要源泉。社会主义核心价值观植根于中华优秀传统文化的沃土,是中华优秀传统文化的继承和发展,两者一脉相承,内在统一。利用中华优秀传统文化涵育大学生社会主义核心价值观,在赋予其时代价值实现创造性转换的同时,更可利用其博大精深的资源瑰宝,增强民族文化自信和文化自觉,探究大学生社会主义核心价值观的具体实现路径。

二、中华优秀传统文化涵育大学生社会主义核心价值观的问题与可能

大学生社会主义核心价值观的培育情况如何?存在哪些问题?如何有效利用中华优秀传统文化涵育大学生的社会主义核心价值观?针对这些问题,我们选取武汉市的华中科技大学、武汉大学、华中农业大学、华中师范大学、湖北中医院大学、江汉大学、江汉大学文理学院、武汉职业技术学院、武汉海事职业学院等九所高校的400名在校大学生对中华优秀传统文化和社会主义核心价值观的认知、认同、践行现状及问题进行了问卷调查。这些被抽样的高校既有国家“985”工程、“211”工程重点建设院校,又有普通本科及高职高专院校,涵盖面广。被调查样本的年龄基本都在18—35周岁;性别比例为男生占40.25%,女生占59.75%;学历方面,大学本科占40.88%,高职高专占40.88%,硕士研究生占15.72%,博士研究生占2.52%;专业类别为:文科占48.43%,理工科占44.03%,艺体类占7.54%。经过对回收的318份有效问卷进行了统计分析后,我们发现了如下问题:

(一)外国文化阻碍优秀传统文化的传承,不利于社会主义核心价值观培育

优秀传统文化的认同与传承有利于培育社会主义核心价值观,但是优秀传统文化的传承度并不高。调查数据显示,86.17%(“比较有利于”42.14%和“非常有利于”44.03%)的大学生认为优秀传统文化的认同与传承有利于社会主义核心价值观的践行(见图1)。可是,只有11.32%的大学生对中国文化非常了解,大多数学生只是一般了解,占42.77%。(见图2)。不少的大学生(“部分知道”34.59%,“基本不知道”6.92%)对传统文化的由来和风俗不够了解(见图3)。在大学生读过的诸子百家典籍中,只有《论语》和《孟子》这两部典籍的占比过半,分别为77.36%和50.94%,其余5部典籍的占比均未过半(见图4)。“知之真切笃实处即是行”(《传习录》),知则行,行即知。大学生只有对社会主义核心价值观达到了真知,才有可能自觉践行。中华优秀传统文化是承载社会主义核心价值观的丰富资源宝库,大学生在中华优秀传统文化的传承中,感悟生命、熏陶人格,养浩然之气,追求崇高的道德理想,便能真切领会社会主义核心价值观的24字内涵,获得真知。因此,加强优秀传统文化的传承,有利于增强大学生对社会主义核心价值观内涵的理性认同。

图1 优秀传统文化的认同与传承对践行社会主义核心价值观的作用

图2 大学生对中国文化的了解程度

图3 大学生对传统节日的由来和风俗的了解程度

图4 大学生读过的诸子百家典籍的占比

图5 阻碍传统文化传承的因素

外国文化的冲击,是阻碍优秀传统文化传承的重要因素。影响传统文化传承的因素包括“外国文化的冲击”“社会不够重视”“传统文化不能与时俱进”“中国传统文化繁琐”“不感兴趣”“个人没有时间”“传统文化晦涩难懂,难以学通”等,这些选项都有学生选择,需多管齐下,加强优秀传统文化的传承。但选择“外国文化的冲击”的学生最多,占18.75%(如图5)。西方强势的文化传播力作用于大学生对外来文化的新鲜感和好奇心,削弱了大学生对中华优秀传统文化的传承。因此,通过中国传统文化与外国文化对比,弄清文化的发展规律,了解文化的民族基因,使大学生立足文化之本,正视中外文化的差异,找回文化自信,自觉加强中华优秀传统文化的传承,无疑是增强大学生社会主义核心价值观认知认同的可探究路径。

(二)传统文化的氛围不足,未发挥其激活社会主义核心价值观的情感认同的作用

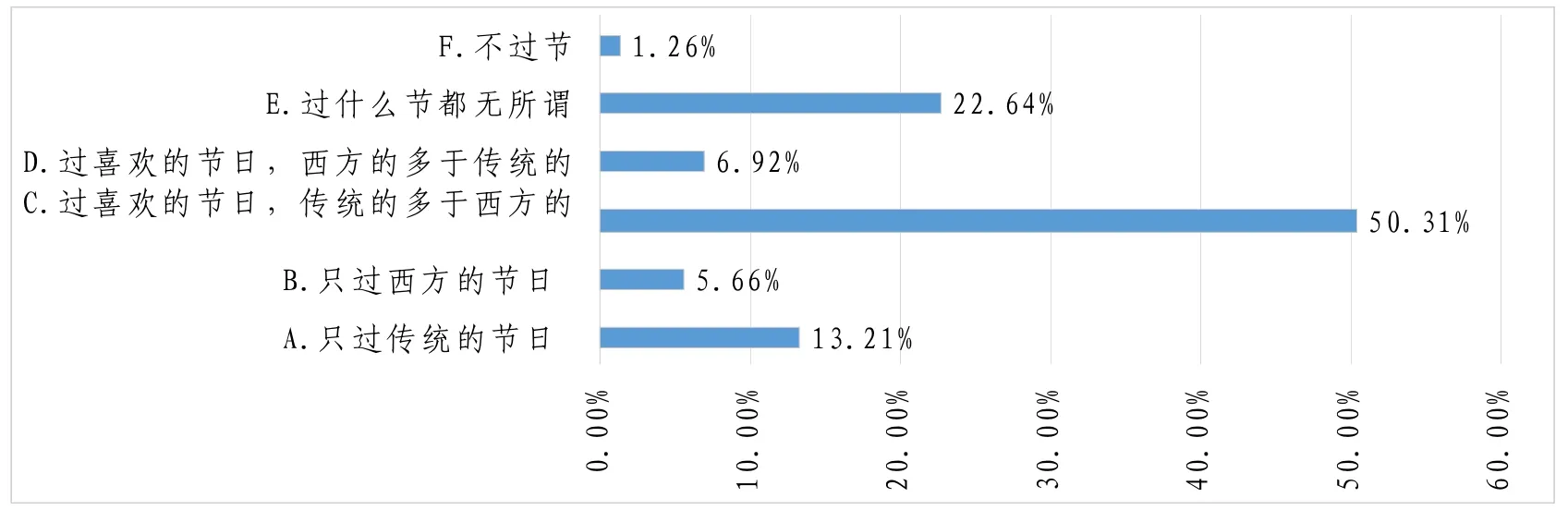

中华优秀传统文化对大学生具有吸引力,但他们对社会主义核心价值观的情感认同不足。“一种道德行为的发生,除了取决于道德认知,在很大程度上还要取决于个体对道德认知在情感上的认同和共鸣。”④情感是品德形成的动力,在人的价值观形成与发展中有着重要的地位。在对于传统节日和西方节日的态度回答中,过传统节日多于过西方节日的(“只过传统的”13.21%和“传统的多于西方的”50.31%)达63.52%;过西方节日多于传统节日的只占6.92%(如图6)。据调查,在中国传统文化与西方文化吸引力的比较数据中,选择中国传统文化的大学生占比54.72%;远高于选择西方文化的10.69%(如图7)。而在“是否主动关注和参与社会主义核心价值观教育实践”的调查数据中,只有30.82%的大学生选择了“经常”,选择“偶尔”的占47.8%,“非常少”的占18.87%,还有2.51%的大学生不关注(如图8)。以上数据表明:中国传统文化较西方文化,对大学生有明显的吸引力,中华优秀传统文化与社会主义核心价值观虽一脉相承,内在统一,但蕴含中华儿女几千年情感的传统文化的吸引力却并未激发大学生对社会主义核心价值观的情感认同。图8 主动关注和参与社会主义核心价值观教育实践的频率

图6 大学生过传统节日和西方节日的态度

图7 西方文化和中国传统文化的吸引力比较

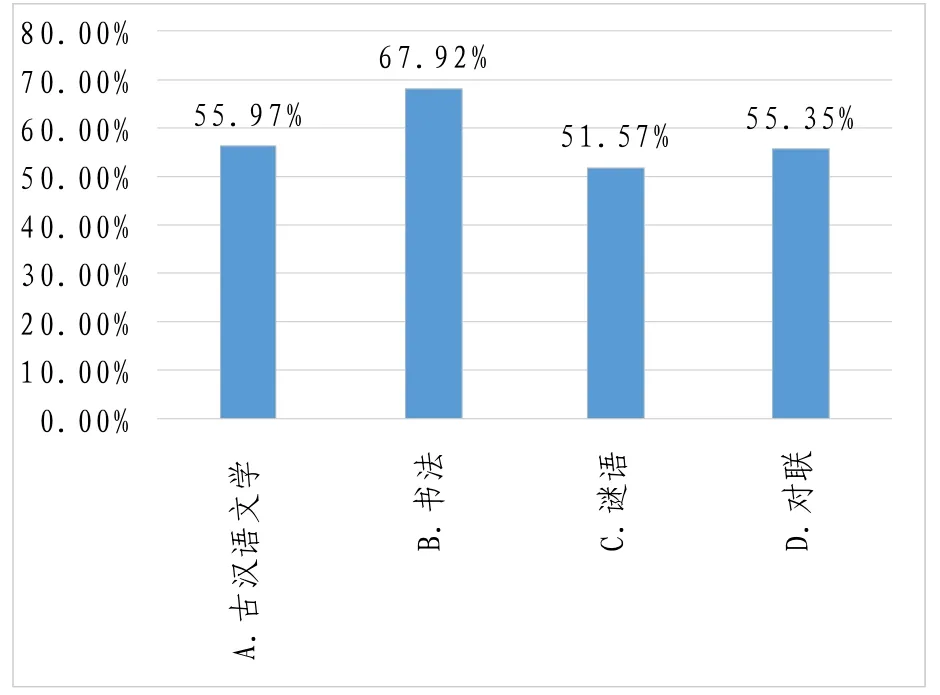

倡导优秀传统文化的氛围不浓,是导致其吸引力不够,无法发挥其辐射作用、激发大学生对社会主义核心价值观的情感认同的症结所在。在“利用优秀传统文化践行社会主义核心价值观中存在的问题”的几个选项中,选择“倡导优秀传统文化,培育社会主义核心价值观的氛围不浓”的大学生占比最大,达66.67%(如图9)。而数据显示,只有36.48%的大学生所在高校经常举办传统文化及社会主义核心价值观的主题交流活动(如图10),这也印证了“倡导优秀传统文化,培育社会主义核心价值观的氛围不浓”的现实状况。传统文化氛围的缺乏,导致了中华优秀传统文化的吸引力无法充分发挥,也就无法带动大学生对社会主义价值观的情感认同。首先,从传播力看,西方文化对大学生的传播力明显强于传统文化,英语培训机构多于国学兴趣班,西方的饮食文化、节日文化无孔不入。其次,就传播内容看,大学生喜爱中华优秀传统文化的各种样式,占比分别为:书法(67.92%)、古汉语文学(55.97%)、对联(55.35%)、谜语(51.57%)(如图11),而传统文化的众多艺术表现形式却正在逐渐消失。最后,从传播渠道看,引导大学生传承传统文化的渠道比较传统(如图12),对大学生有吸引力的新媒体如微信、微博、抖音等APP却很少涉猎。因此,营造良好的优秀传统文化氛围,发挥优秀传统文化的感召力,无疑是激发大学生对社会主义核心价值观情感认同的可探索路径。

图9 利用优秀传统文化践行社会主义核心价值观存在的问题

图10 所在高校召开传统文化及社会主义核心价值观的主题交流活动的频率

图11 大学生喜欢的中国优秀传统文化

图12 大学生传承传统文化的渠道

(三)传统文化实践活动的不足,削弱大学生社会主义核心价值观的行为认同

大学生对“学习传统文化,自觉践行社会主义核心价值观的重要性”认识清楚,但自觉践行社会主义核心价值观的行为不足。调查数据显示,认为学习传统文化,自觉践行社会主义核心价值观“重要”和“比较重要”的大学生分别占59.75%和27.04%,两者共达86.79%(如图13),而在“是否按照社会主义核心价值观的标准要求自己”的选择中,选择“是”的大学生占31.45%,“基本是”的占38.99%,两者共达70.44%(如图14),存在知行不一的情况。那么,大学生的实际价值取向如何?据调查,大学生群体的价值倾向多元化,在“你是注重自由和个性还是团队与合作”的选择中,选择“两者趋于平衡”或“视情况而定”的总占比最大,达54.72%,已过半(如图15)。在日常交往中,是倾向于开放、直率,还是含蓄、委婉的选择中,选择“视情况而定”的占37.74%;均大于选择开放、直率的占比30.19%和选择含蓄、委婉的占比30.82%(如图16)。以上数据表明大学生群体的价值倾向是西化还是中国化,特征并不显著,价值选择呈多元化趋势。

图13 学习传统文化、自觉践行社会主义核心价值观的重要性

图14 是否会按照社会主义核心价值观的标准要求自己

图15 大学生注重自由和个性,还是团队与合作

图16 大学生倾向于开放、直率还是含蓄、委婉

大力开展优秀传统文化的实践活动,营造大学生社会主义核心价值观的实践环境,是利用中华优秀传统文化解决大学生社会主义核心价值观知行脱节的突破点。大学生社会主义核心价值观的培育出现知行不一致的情况,有两方面的原因:一方面,大学生群体年纪轻,意志力不稳定,从众心理强,容易受到社会上各种流行价值观的影响,未定型的多元化价值倾向削弱了他们对社会主义核心价值观的行为认同。另一方面,弘扬优秀传统文化,培育社会主义核心价值观的实践活动不足,削弱了社会主义核心价值观对大学生的影响效力。知行合一,重在行。培育大学生社会主义核心价值观最终落脚点就在行为和实践上。利用中华优秀传统文化中受欢迎的众多表现形式大力开展大学生的实践活动,培育大学生社会主义核心价值观的实践环境,弱化其他价值观念对大学生的行为影响,是利用中华优秀传统文化培育大学生对社会主义核心价值观行为认同的可选择路径。

三、中华优秀传统文化涵育大学生社会主义核心价值观的路径选择

“大学生认同社会主义核心价值观的过程一般要经过三个阶段,即认知阶段、内化阶段与外化阶段。”⑤依据大学生的价值认同规律,结合上述调查分析的数据及结论,我们探究了中华优秀传统文化涵育大学生社会主义核心价值观的可行路径。

(一)实现中西方文化相互借鉴,推进大学生对社会主义核心价值观的认知认同

依据大学生的价值认同规律,首先要实现大学生对社会主义核心价值观的理性认同。通过中西文化对比互鉴,理清人类文化发展历史脉络,是大学生理解文化之本,找回文化自信,推进社会主义核心价值观理性认同的合理路径。中国传统文化是传统农业经济基础上,以维系宗法等级秩序为特征的和谐文化;西方文化则是工商业经济基础上,以维护殖民统治扩张为特征的公民文化。中西方不同的物质经济基础造就了各自不一样的文化观念。“文明趋同,文化求异”,中西方文化无所谓优劣,各有其特色,各有其生长的源泉,可以相互借鉴,取长补短;但如果不立足本土历史和现实,一味移植,再有优势的文化也会成为无源之水、无本之木。

大学生社会主义核心价值观教育的主阵地还是思政课堂。在教学内容上,要突出中华文化特色,体现民族主体性。主要是要讲清楚中西方文化的历史背景、发展脉络、趋势走向、价值理念、文化特色,让大学生在弄清文化发展规律的基础上,找回文化自信,强化社会主义核心价值观的认知认同。在教学方式上,要针对大学生的认知特点,以科技化、趣味性、有效性为导向,借鉴传统文化中如民谣、谚语、戏曲、评书等形式,创新开发学生喜闻乐见的多元化教学方式。在教学建构上,除了思政课程外,加强人文历史类课程教学,贯穿中华优秀传统文化的丰富资源,引导学生培育社会主义核心价值观。

(二)多渠道营造优秀传统文化的传承氛围,增进大学生对社会主义核心价值观的情感认同

在认知认同的基础上,利用大学生喜爱的方式展现传统文化的吸引力和感召力,激活大学生的情感因子,增进大学生对社会主义核心价值观的情感共鸣。根据图12的数据,我们可以将中国优秀传统文化渗透进家教家风、校园文化、大众传媒和新媒体中,在中华优秀传统文化点点滴滴的熏陶和传承中,激活大学生对社会主义核心价值观的情感认同。

在家教文化中,可利用传统文化典故如“愚公移山”“负荆请罪”“精忠报国”“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”等和谚语“人心齐,泰山移”“明人不做暗事”“干一行爱一行,钻一行精一行”“好话一句三冬暖,恶语伤人六月寒”等开展家风培育;以传统节日和民俗文化为素材,通过身教传承,强化传统文化的礼仪规范,培养大学生的素养和礼节。家长要善于从传统文化中提炼家风,让大学生在常态化的家风浸润下,增进对传统文化的传承意愿。在校园文化中,营造高雅的传统文化氛围和人文环境来培育大学生社会主义核心价值观。如利用校风、校训对在校大学生熏陶感染;针对大学生喜爱的传统文化样式,运用校园广播、校园论坛、宣传栏、讲座报告、社团活动展现传统文化的魅力和历史文化底蕴。大学生是受朋辈影响较大的群体,在大众传媒的宣传中,可树立大学生身边的榜样典型,宣传他们的先进思想和事迹,让大学生崇拜、效仿;也可激励大学生以微信、微博、微视频等新兴媒体为载体,挖掘传统文化的资源,创作和传播体现社会主义核心价值观的优秀文学、音乐等作品,引领向上的舆论风尚和正确的价值取向。

(三)大力开展中华优秀传统文化的实践活动,强化大学生对社会主义核心价值观的行为认同

实践对认识具有决定作用。这意味着,只有实践才能使大学生深入理解社会主义核心价值观的现实意义,才能真正体悟社会主义核心价值观,自觉践行和传播社会主义核心价值观。社会生活本质上是实践的,因此大学生在对社会主义核心价值观的认知认同和情感认同基础上,更重要的是通过实践活动践行社会主义核心价值观的价值准则和行为规范,达到行为认同,实现知行统一。

中国优秀传统文化为社会主义核心价值观的践行注入了丰富的资源。一方面,在校园内开展弘扬中华优秀传统文化的实践活动,突出社会主义核心价值观的主旨,如在书法大赛、戏曲表演、诗词诵读、演讲大赛、联谊活动中彰显社会主义核心价值观的价值导向;另一方面,引导学生走出校园,通过参观考察、勤工俭学、志愿者服务、“三下乡活动”、社会调查、专业实习等实践活动,感悟中华传统文化的价值精髓,自觉践行社会主义核心价值观。如在民俗文化旅游基地的考察中,一边欣赏祖国的大好河山,一边体味传统文化的历史底蕴和深刻内涵。在“关注自闭儿童”“走进希望小学”“走进养老院”等志愿者服务中,播种爱心,传承中华优秀传统文化中的“仁爱”精神,践行社会主义核心价值观的“友善”价值。在参观烈士陵园、瞻仰英雄纪念碑、踏访爱国主义教育基地的过程中,感受中华民族传统的爱国主义精神,践行社会主义核心价值观的“爱国”价值。在社会调查、专业实习过程中可融入中华优秀传统文化的成语故事、谚语诗句,开展“诚信、敬业、奉献”精神的价值观教育。

四、结语

大学生对社会主义核心价值观从理性认同到情感认同,最后到行为认同是一个长期的过程,中国优秀传统文化的渊源是社会主义核心价值观的向心力和凝聚力所在,利用优秀传统文化培育大学生的社会主义核心价值观需要学校、家庭、社会的共同助力。要充分挖掘中国优秀传统文化的丰富资源,展现其时代价值,发挥出吸引力和感召力,唤醒大学生的理性,激活他们的情感,强化他们的实践,使他们在增进中国传统文化的文化自信和文化自觉中,更好地弘扬和践行社会主义核心价值观。关于如何在中国传统文化的传承中实现创造性转换和创新性发展,发挥它的时代穿透力,来促进大学生社会主义核心价值观的培育,还需要进一步探究和完善。

注释:

①徐京跃、霍小光:《青年要自觉践行社会主义核心价值观——与祖国和人民同行努力创造精彩人生》,《人民日报》2014年5月5日。

②张岱年:《文化与价值》,新华出版社2004年版,第67—69页。

③程林辉:《培育弘扬社会主义核心价值观必须立足中华优秀传统文化》,《广西日报》2014年3月13日。

④张露颖:《青少年社会主义核心价值观情感认同机制研究》,《教育教学论坛》2017年第20期。

⑤刘峥:《大学生认同与践行社会主义核心价值观研究》,中南大学2012年。