CSR实践如何影响企业品牌及声誉?*

——近十年来相关研究的评估与展望

2021-06-07邓理峰涂胜彬

■ 邓理峰 涂胜彬

2006—2008年期间,国内沪深证交所、国资委及环保部先后颁布了企业社会责任管理的相关政策或法规。十多年来,企业社会责任(以下简称CSR)成为备受国内业界和学界关注的话题。CSR日益成为企业营销和利益相关方关系管理的重要手段,越来越多的企业开始关注CSR对企业品牌和声誉的重要作用,并履行企业社会责任以提升品牌吸引力。

围绕CSR与企业品牌和声誉的关系,不同学科的学者做了大量研究。经济学背景的学者侧重讨论企业为何承担企业社会责任,旨在剖析CSR的动力机制,管理学学人则更关注企业如何更有效地承担CSR,法学学人会比较多地探讨CSR实践背后的规制与规范等制度逻辑,而社会学学人较常讨论文化传统、习俗惯例等如何影响了CSR实践并产生何种社会后果。

不过,目前这些研究仍处于高度碎片化的状态,不同学科之间缺乏联系和互动,还缺乏统一的分析框架将这一领域里不同研究层次和学科视角的成果进行系统整合。针对这些问题,本文尝试通过较为全面的文献梳理,考察国内学者在这一领域的研究进展,试图描绘和评估该领域的研究概况和存在的差距,并以传播学的理论和概念为出发点,识别弥合知识差距的机会。

一、研究方法

(一)研究对象

为了尽可能完整地呈现CSR与企业声誉及品牌领域里知识生产的基本状况,本文检索了国内学者在该领域里的主要研究论文。本研究采用内容分析方法,样本遴选过程包括两个阶段。第一阶段为文献检索,笔者以“企业社会责任”“企业声誉”和“企业品牌”作为关键词,利用“中国知网学术期刊网络出版总库”先后对论文关键词和摘要进行检索,并将检索范围限定为“核心期刊”以保障文献的学术质量。检索结果得到两个子样本,子样本1为“企业社会责任”+“企业声誉”,共计78篇论文;子样本2为“企业社会责任”+“企业品牌”,共计24篇论文。同时,我们以“corporate social responsibility”“corporate reputation”和“brand/branding”等作为关键词,在SAGE、EBSCOhost和SSCI社会科学引文索引等英文文献数据库检索国内学者(包括港澳台的学者)发表的研究论文,共检索出英文论文51篇。

第二阶段是样本筛选。笔者仔细阅读中英文论文的摘要以及正文内容,剔除和CSR与企业品牌及声誉之关系讨论无直接关联的文章。结果,中文和英文论文分别被剔除掉59篇和33篇。通过以上两个步骤,最终得到了一个由60篇论文所组成的样本,其中中文论文42篇,英文论文18篇。

(二)类目建构和编码

首先是论文的基本信息,包括发表时间、研究主题(1=品牌;2=声誉;3=两者都有)、杂志所在学科(1=经济与管理;2=综合性社会科学;3=法学;4=新闻与传播学;9=其他),以及作者所在单位(1=商学院/经济与管理学院;2=法学院;3=新闻与传播学院;9=其他)。

其次是CSR实践类型。本研究考察了学者在论述CSR与企业品牌和声誉关系时,是否区分了不同类型的CSR实践。本文采用全球报告倡议组织(GRI)的《可持续发展报告指南(2013)》作为分类标准,将CSR实践划分为三类:经济、环境和社会。

再次是论文的学术路径,即学者基于何种理论框架,具体运用了哪些研究方法来分析CSR与企业品牌和声誉的关系。编码类目包括:实证研究或理论-概念研究(1=实证研究,2=理论-概念研究)、文章具体使用的研究方法(问卷调查等),以及使用了哪些理论(有则文字录入)。

从次,我们在阅读这60篇论文的基础上,借鉴赫尔曼·阿吉思(Herman Aguinis)和安特·格拉瓦什(Ante Glavas)的CSR研究框架①,建构了如下变量:预测变量研究(0/1),中介变量研究(0/1),调节变量研究(0/1),效果变量研究(0/1)。

最后是CSR与企业品牌和声誉关系研究的层次。在上述框架的基础上,针对论文的研究层次,本文设置了如下三个变量:制度层面(0/1)、组织层面(0/1)、个体层面(0/1)。制度层面指司格特(R.W.Scott)制度理论的三个基石:规制、规范和文化认知②。

(三)编码信度检验

笔者在正式编码前,就全部变量的操作化进行了充分讨论,在达成一致的理解之后开始独立编码。然后抽取50%的样本(30篇论文)进行信度检验,结果发现,预测变量研究、制度层面和个体层面这三个变量的编码信度较低(<0.8)。于是,就这三个变量再次进行了详细讨论,然后对全部样本进行重新编码。最后使用SPSS 19软件进行信度检测,计算的总体编码信度为0.91,符合研究规范的要求。

二、研究发现

(一)基本信息

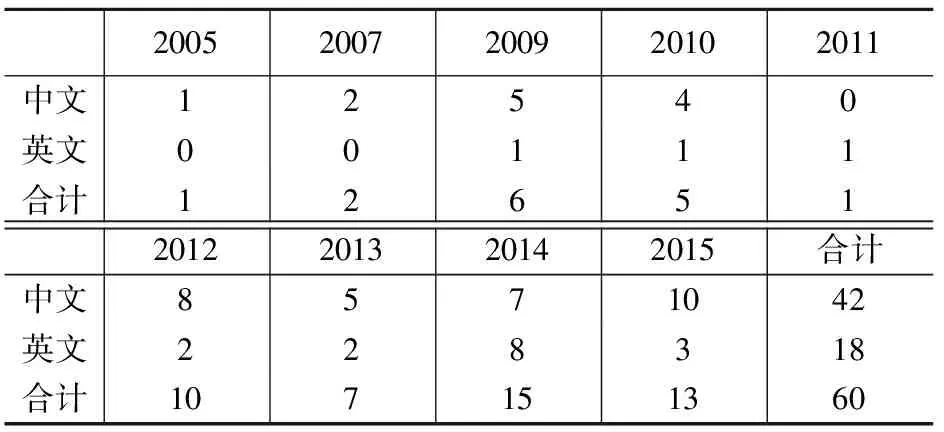

论文发表的时间和数量分布如表1所示。自2012年以来,关于CSR与企业品牌和声誉关系的论文数量呈较快速度的增长。接近七成的中文论文发表于2012—2015年,而国内学者所发表的英文论文则集中于2014—2015年。CSR与企业声誉作为这一研究领域的重要分支,近年来已经演变成为主流的研究方向。本文分析结果显示,研究CSR与企业声誉的论文数量有33篇,占论文总体的55%。有关CSR与企业品牌关系的研究,论文数量为23篇。同时讨论CSR与企业品牌和声誉关系的研究则相对较少,仅有4篇文章。此外,目前这一领域的研究者主要来自于商学院(97%),来自新闻传播学院的研究者还处于缺位状态,仅占3%。论文发表也主要分布在经济与管理类期刊(79%),其次是综合性社会科学刊物(18%),新闻传播学期刊所发表的相关文章仅有3%。

表1 论文发表时间与数量(单位:篇)

(二)CSR实践类型

企业社会责任是由不同类型的实践所构成的,考察和比较消费者等不同利益方对不同类型CSR实践的感知与响应是极其重要的。③本文考察了国内学者在论述CSR与企业品牌和声誉关系时,究竟是笼统地讨论CSR概念及其效果,还是区分了不同类型的CSR实践;同时也尝试分析,现有的研究主要集中于哪个类型的CSR实践领域(经济、社会,环境)。如表2所示,绝大多数论文(72%)没有将CSR实践进行细分,仅仅采用宽泛的企业社会责任概念,其中,87%的理论-概念类型研究论文没有细分CSR实践。同时,只有5%的论文从环境或社会等单一维度对企业社会责任进行研究,多数学者是从经济、环境和社会三个维度分析企业社会责任与企业品牌和声誉的关系的。比如,褚荣伟(Chu Rongwei)等对企业的社会、环境和利益相关者责任进行研究,分析企业社会责任表现和感知到的品牌质量对消费者品牌忠诚度的影响,研究发现在这三个维度的CSR实践中,企业对利益相关者的责任对国内消费者的品牌偏好影响最大。④

表2 CSR实践类型

(三)研究路径

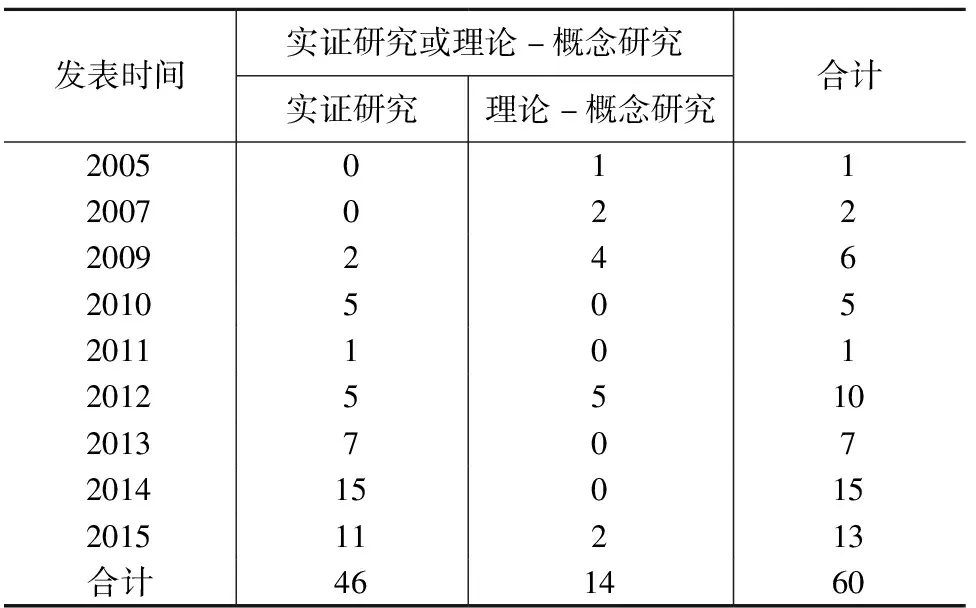

本文使用了实证研究(empirical studies)和理论-概念研究(conceptual studies)两个类别来将现有研究做出分类。在研究方法上,77%的论文采用了实证研究方法,其中问卷调查45%、二手数据13%、实验法10%、内容分析2%、其他实证研究方法(同时使用两种以上)7%。在各类研究方法中,问卷调查主要应用于研究企业CSR实践对消费者品牌忠诚、购买意向和员工忠诚度的影响等;二手数据方法主要是利用企业年报数据和各类统计资料,通过多元回归模型和结构方程来研究企业CSR实践与品牌资产和财务绩效之间的关系;实验法则一般用于研究消费者评价和品牌态度等CSR效果。理论-概念类的论文所占比重相对较低,约占总体的23%。如表3所示,2005—2009年间,CSR与企业品牌和声誉关系的研究以理论-概念研究方法为主。在2010—2015年间,采用实证研究方法的论文数量增长较快。这些文章在检验相关理论的同时,也更深入细致地研究了CSR实践与其结果变量之间的潜在关系和作用机制,包括不同的中介变量和调节变量及其作用的大小。

表3 发表时间*实证研究或理论-概念研究交叉表

CSR与企业品牌和声誉作为一个跨学科的研究领域,学者从不同的学科视角和研究问题出发,所使用的理论来源也较为广泛。有48%的论文(29篇)缺乏明显的理论框架,而在剩余的31篇的文章中,约50%的论文使用了利益相关者理论,其次是社会/组织认同理论(27%),然后是归因理论和企业资源依附理论(13%)。此外,比较常见的理论还包括制度理论、声誉管理理论和认知冲突理论等。

(四)研究内容

1.预测变量研究

如表4所示,在全部60篇论文中,仅有12%的论文(7篇)研究了CSR实践的预测变量。这7篇论文却为我们理解CSR实践的前置因素和预测变量(predictors)提供了很好的理论视角和分析框架。

表4 预测变量研究

有学者从利益相关者理论出发,通过实证数据检验得出,伦理型领导(ethical leadership)是CSR的重要预测变量。为了满足利益相关方多元化的利益需求和对企业的期望,具有较高伦理意识的管理者会将CSR整合进企业的核心业务中,从而提高企业的环境、社会和道德表现。⑤姜启军则认为企业履行社会责任的动因主要来自于全球化,全球化进程的加速使得人权问题、劳工问题和消费者权益问题凸显;同时,利益相关者的压力、追求持续发展也是CSR的重要预测变量。⑥

2.效果变量研究

如表5所示98%的论文(59篇)研究了CSR效果变量,而且在诸多效果变量中,企业品牌和声誉的占比为63%。具体而言,有17篇文章将企业声誉作为CSR实践的效果变量进行研究。有学者发现企业社区责任和企业环境责任对企业声誉具有正向的推动作用,同时企业社会责任信息披露和企业社会责任活动的媒体显著度对企业声誉也有显著影响。⑦CSR实践产生的企业声誉为企业提供了可持续的竞争优势,而且CSR对企业声誉的影响在CSR关注度高的行业中更加显著。⑧

表5 效果变量研究

3.中介变量研究

国内学者在CSR研究上主要聚焦CSR效果层面,关于CSR实践与其效果之间的中介变量则较少研究,其中的作用过程和影响机制仍如同黑箱。如表6所示,在国内学者目前的研究中,有53%的论文(32篇)没有探讨CSR与企业品牌和声誉之间关系的中介变量,仅有47%的论文(28篇)分析了这一变量。相较于国内所发表的文章,国内学者在国外学术期刊上发表的英文论文涉及中介变量研究的比例更大(56%)。

表6 中介变量研究

在研究CSR与企业品牌和声誉的关系时,关键的中介变量包括组织承诺、企业认同、消费者心理距离和满意度等。比如,有学者采用实验法研究了企业社会责任匹配性会影响消费者对于和自己所属群体之外的外群体有紧密关系的品牌的态度。研究结果显示,CSR功能匹配与群体关系的正向交互作用可以通过心理距离间接影响外群体品牌态度。⑨

在研究CSR与企业品牌和声誉关系时,后者不单单作为效果变量,还可能作为关键的中介变量来分析CSR与其他效果变量之间的作用过程和机制。例如,有学者利用结构方程模型进行了实证检验,发现公司声誉是企业社会责任行为对消费者购买意向起影响作用的中介变量。

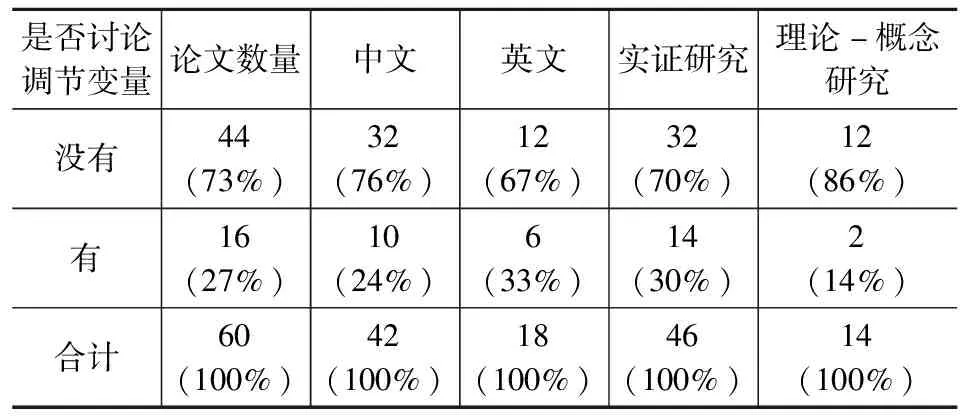

4.调节变量研究

如表7所示,在60篇论文中,73%的论文(44篇)没有研究CSR的调节变量。只有极少数学者研究了在何种条件下CSR会产生特定的效果,其中以发表在国外学术期刊的英文论文以及采用实证研究方法的文章为主,而中文论文和理论-概念研究文章则较少分析CSR的调节变量。

表7 调节变量研究

在以企业品牌和声誉为效果变量的论文中,企业社会责任匹配(或善因匹配)通常作为关键的调节变量。有研究指出,社会责任匹配性正向调节了危机响应策略对品牌态度的影响。社会责任匹配性越高,消费者对企业从事社会责任活动的真诚性动机推断也越大,而真诚性动机推断又是影响品牌态度的关键。此外,学者也指出,CSR与其结果之间还会受到利益相关者的期待和压力、心理距离、领导伦理、社会道德和价值观,以及企业面临的负面口碑等调节变量的影响。

(五)研究层次

本文尝试从制度、组织和个人三个层次考察国内学者在CSR与品牌和声誉关系领域的研究。结果显示,有80%的论文聚焦于组织层面的研究,其次是制度层面以及制度+组织层面的研究,均占比6.5%。个体层面的研究则最少,仅占比2%,详见表8。

表8 研究层次

在全部样本中,仅有5篇文章没有涉及到组织层面的分析,可见目前从组织层面讨论CSR与企业品牌和声誉之间关系是研究的主流。值得指出的是,本文对组织层面的讨论也包括从消费者群体视角研究的论文。当消费者被作为整体(宏观层面,而非个体)纳入研究框架时,我们将其归入组织层面的研究。组织层面的研究多以社会认同理论、组织认同理论、竞争优势理论和资源依附理论等为理论视角。

相对于组织层面和制度层面的研究,个体层面的论文数量屈指可数,且主要发表在国外的英文学术期刊上。尽管CSR实践多为一种组织行为,但CSR实践影响企业声誉和品牌的微观基础还是建立在个体行为以及彼此互动之上。比如有学者研究消费者对于CSR的感知如何影响了消费者的品牌偏好和忠诚度。

在制度层面的研究论文中,多数学者以利益相关者理论和制度理论为基础,认为不同的利益相关者会对企业产生多样化的制度压力,包括模仿性压力、规范性压力和强制性压力。此外,制度层面的论文更多地采用理论-概念研究,进行概念辨析和理论梳理。

三、讨论:传播学视野里的CSR研究

从国内学者近十年相关论文发表情况来看,以CSR为研究对象的国内传播学学者并不多。但是,传播学的研究对于理解CSR的动力机制、实践过程、组织绩效以及社会影响均具有重要价值。根据几位欧洲学者的界定,CSR传播是企业在CSR过程中的沟通以及有关该过程的沟通,是企业在这两类沟通中使用符号与语言的过程。在传播学学者看来,CSR实践本身就是一种公共传播的过程。对于CSR话语体系中的传播,存在三种不同的理解:(1)工具论(Instrumental Views),这一路径的研究通常以企业目标为导向,将CSR理解为公共关系、营销传播,或者是声誉管理。CSR传播旨在影响公众对于CSR的感知和解释。(2)规范论(Political-Normative Views),规范论通常是把传播理解为共识导向的对话,旨在创立对CSR的共享理解。(3)交往论(Communicative Views),交往论把CSR理解为一个对CSR所涉社会规范和社会期待的动态辩论过程,强调传播不仅仅是意义的传输,也是一个借助语言等象征符号来生成事实的过程。

沟通始终涉及到事实的宣称、接纳和基于事实而行动的证当过程当中。社会建构主义理论还认为,传播参与了对事实、社会条件和关系的建构与调适。鉴于此,无论是把CSR作为一种实现其战略目标的策略性手段、一种企业的社会与政治活动,还是各个利益方对于CSR实践的感知和协商性理解,传播学的相关研究都可以丰富CSR研究,而CSR实践也可以是发展和创新传播理论的重要领域。本文在梳理这些研究的贡献和差距时,也尝试提出对未来研究的展望。

第一,超越传播的工具论,走向传播的交往论。目前绝大部分CSR研究者将传播与媒体视为实现企业战略目标的工具和手段,比如创造价值、改进声誉、影响员工的忠诚度和动力,或者是增加品牌认知度和公信力进而增加销售。

传播工具论者的研究旨趣偏重于信息内容的生产、传播及其短期效果,而较为忽略信息传播所带来的更为长期的社会影响,比如社会关系后果。对于传播的这种理解,窄化了对媒体和传播在现代社会里原本一直担当角色的理解。正如卢曼所指出的,把“传播”视作为信息从传者到受者的传输或传递过程,是一个充满误导性的比喻,因为它暗含了误解传播过程的本体论。传输论假定传者首先释放或发出了某种东西,然后受者接收到了它。但这个假定本身就是对传播过程的误解,因为在传播过程中,传者并未在失去的意义上放弃任何东西。

詹姆斯-凯瑞(James Carey)曾经非常扼要地区分了传播的传输论和仪式论,认为两者的最大差别在于传输论视野里的传播是要突破空间束缚,实现信息的最大扩散,旨在社会控制,而仪式论视野里的传播是要通过分享、参与、结社、团契和共同信念的持有,构建和维系一个规范和包容人类活动的有序且有意义的文化世界,从而实现社会在时间维度上的维系。

有鉴于此,若要更完整地理解CSR过程中的媒体与传播,我们首先需要超越对传播工具性的理解,更完整地认识到媒体与传播不仅仅是信息和意义传输的过程,更是一个社会生成的过程。在这个过程中,借由语言及其意义,人们生产、再生产或改变了知识、身份、社会结构,以及组织与环境之间的各种实践和交往方式。

传播交往论视野里的CSR研究有两个重要的理论基础:“传播生成组织”理论(Communication Constitute Organization,CCO)和事实的媒介建构(mediated construction of reality)。“传播生成组织”理论(CCO)有三个不同流派,但有一些共同的看法,比如现实是在交往互动中生成的,强调传播的过程的不确定性和非决定性,以及单个具体传播事件的易逝特征与象征符号作为非人格能动者(nonhuman agent)的作用。而“事实的媒介建构”则是延续了Berger and Luckman(1966)在五十多年前创立且影响深远的“事实的社会建构”学术传统,但侧重探究在深度媒介化背景里,“事实的社会建构”如何日益转变为“事实的媒介建构”,并解析媒介化在日常事实生成和社会生成中的基础性作用。

总之,现有经济学与管理学学科视野里的CSR研究,对于媒体和传播在CSR中的作用不太关注,并且倾向于将其简单化地理解为信息的传输。而传播交往论视野里的CSR研究,则提出要更完整地理解媒体和传播,并需要超越传播工具论视野里的CSR研究存在的以企业为中心、CSR传播是受控的、CSR传播需要塑造企业言行一致的公众感知,以及CSR传播旨在谋求共识等偏向。传播交往论的研究更关注CSR过程中媒体与传播的不确定、异议和冲突等特征,并认为异议虽破坏企业合法性,但也恰恰是异议和对异议的回应构建了企业合法性。因为一家能赏识异议的企业,才会通过多元化其自身对于事实的界定来对异议做出回应,并变得包容并蓄,进而可能被其利益方和外部公众感知为具有合法性和正当性。

第二,关注深度媒介化如何影响CSR过程,创新CSR研究的理论与概念。在现有的研究中,关于CSR实践与企业品牌和声誉关系的理论解释十分有限。有48%的论文没有明显的理论框架,而呈现了理论框架的研究则主要是基于利益相关者理论和组织认同理论(合计占比77%)进行分析,缺乏更为丰富的理论视角和研究路径。

深度媒介化给现代社会带来的各种变革机会包括CSR过程。深度媒介化是指社会及公共生活与媒介和技术深度融合、交织互嵌的状态和过程,媒介因此成为几乎所有社会过程的塑造力量。深度媒介化的技术变革,推动了社会边界与权力关系的调整,改变了信息环境并增加了决策不确定性,也重构了社交媒体环境里身份认同的生成与改变,这均为将新媒体和传播的相关理论概念吸纳进入CSR研究铺垫了基础。鉴于此,本文提出三个层面的创新方向:

(一)个体层面创新方向

正如前文所述,从个体层面出发的CSR研究,是探究CSR实践究竟如何影响企业声誉和品牌之过程与机制的关键。在这方面,深度媒介化对于时间(作为一种社会节奏影响社会互动和关系)、空间(资源在各种空间的分配)和数据(作为知识生产基础条件)的塑造,影响了CSR过程中各类主体的身份建构、呈现以及社会认同和社会关系。比如,在社交媒体环境里,人们的信息获取过程出现了算法推荐、社交推荐和主动搜索等不同于传统新闻媒体编辑部把关的全新过滤机制及其制度化,从而改变了人们对信息的选择过程。而这种全新的变化,也将极大地改变以往CSR实践中利益方对企业认同的培育过程和机制。因为借助社交媒体平台,彼此联结的消费者等利益方获得了前所未有的公共表达机会和潜在影响力,这在一定程度上改变了传统媒体环境里企业与消费者之间非对等的权力关系。这也意味着CSR实践影响企业声誉和品牌的微观基础已经发生变化。

(二)组织层面创新方向

现有组织层面的CSR研究多侧重从企业立场出发,关注企业如何(志愿地)承担社会责任及其可能给企业带来的各种收益(比如增加企业营收等财务收益和企业形象与声誉等非财务收益)。但是,在社交媒体环境里,在企业对CSR传播过程及其效果的可控性变弱的情况下,CSR研究不能忽略的一个重要领域,是企业如何处置源自于企业外部利益方的各种批评和异议,尤其是新闻媒体、社交媒体平台上的积极公民等企业之外各个利益方对于企业的问责行动。在这方面可以跟社会运动理论关联起来,探究在新媒体极大地降低了社会协作和社会合作成本的情况下,社交媒体如何重塑了CSR实践的过程。简言之,在深度媒介化的环境里,我们需要探索一种新的路径,即以利益方为中心、自下而上的CSR研究。这将不同于过去以企业为中心、自上而下的CSR研究。

(三)制度层面创新方向

制度层次上的CSR研究,目前主流的研究路径是关注企业所处的文化和制度环境与CSR实践之间的交互影响,既包括文化和制度因素作为前置变量如何影响了CSR实践,也包括CSR作为一种企业构建合法性的创新实践如何影响了企业所处的社会和制度环境。但是,现有研究较为忽略媒体和传播对于这对互动关系的影响与塑造。

从媒体和传播角度出发的制度层次CSR研究,可以从两个方向来探讨:

第一,关注媒体作为一种技术制度和社会制度如何影响了CSR过程。媒体作为一种技术制度的影响,不仅仅是要关注媒体参与传递新闻和信息,而且还应注意媒体并不是中立无偏地传递信息,而是在传递过程中通过强调或淡化某些事件、议程或类型而参与了对事实的建构,干预和塑造新闻和信息的呈现。比如,以社交媒体等为代表的第二次互联网技术革命,极大地影响了CSR相关社会争议的生成、激化和解决的可能。而媒体作为一种社会制度,则是要关注媒介化如何与其他社会和政治过程交叠互嵌、融为一体,媒体也受到社会和政治过程塑造,并影响了CSR实践。比如,近年来一个典型的趋势是新媒体技术变革正在推动新闻生产制度的变革。新闻发布(尤其是体验式的公众参与,如开放日)作为一种透明开放的实践方兴未艾,但由于在社交媒体环境里企业对公共沟通的控制能力下降、传统媒体的衰落和企业自媒体的崛起等原因,新闻发布会作为一种新闻制度却出现了式微的迹象。

第二,关注CSR实践与制度环境之间的交互影响以及在这种交互影响中媒体和传播发挥了何种作用。如今企业要想在竞争激烈的市场环境中谋求生存和发展,仅仅依靠效率和绩效是不够的,企业的经营目的和手段还必须和习俗、价值观以及社会期望相一致,即被公众认可是合法和正当的。因而社会期望与企业政策或实际作为之间的差距,往往是CSR重要的动力来源。但是,公众在孕育和生成对企业合法性和正当性的感知过程中,媒体和传播发挥着至关重要的作用。

对于企业不同类型的合法性及其构建过程中的媒体角色,舒尔茨(Friederike Schultz)等人曾做了很有启发的分析。当CSR被用作为企业谋求效用合法性(Pragmatic Legitimacy)的时候,CSR传播就是一种宣传工具,旨在操纵和影响公众对于企业作为普惠众生之社会角色的感知。当CSR被用作为企业谋求认知合法性(Cognitive Legitimacy)的时候,CSR传播就是一种说服工具,旨在呈现和利用CSR的各种有吸引力特征,表明企业遵循和践行社会的共享价值和规则,来为企业创立正面声誉。不同于效用合法性是借助于操纵性的策略(操纵重要利益方对于企业的感知),也不同于认知合法性是借助于适应性策略(适应和遵从社会共享的价值和规则),道义合法性(Moral Legitimacy)的获得需要企业参与到各个利益方共同的公共协商和对话等道义推理过程中。相应地,在道义合法性的获得过程中,企业对于媒体和传播的定位,就是与利益方开展旨在增进相互了解、包容异见,甚至形成共识的协商沟通。

第三,用数据挖掘和质化研究来创新和丰富CSR研究的研究方法。在研究方法上,过去十多年间CSR相关研究的研究方法采用问卷调查等实证研究方法居多(占比77%)。但是,互联网技术带来的改变,已经令传统的问卷调研等数据采集方法变得低效率、高成本,甚至在有些情境下,问卷调查作为一种数据采集方法的信效度未必是最理想的。因为社会的媒介化已经为决策者留下了组织和人在不同的时间、空间和社会网络里的活动痕迹,这里面留下了的海量原始数据。鉴于此,大数据等数据挖掘的方法也为CSR研究带来了方法上创新的机会,而且很多相关的问题非常适合用数据挖掘的方法来回答,比如义工招募、公益募款、效果评估等。

当然,CSR是基于特定社会情境的管理实践,国内本土的主流经济思想、公共政策、历史传统、文化、习俗和惯例等诸多因素都在影响着各方对于CSR的理解、具体实践以及CSR可能产生的社会后果。这就需要多元主义的方法论,才更有助于我们解释、理解,甚至预测CSR实践的发展动向及其社会影响。比如,在深度剖析个体的行为与心理动因时,质化研究可以大有作为。作为对有关个体、组织和制度等不同层次分析的回应,量化研究尤其适合于做组织层面和制度层面等更宏观层级的数据搜集与分析,而质化研究则更适合用于个体和小组等更微观层级的数据搜集和分析。

注释:

① Herman Aguinis and Ante Glavas.WhatWeKnowandDon′tKnowAboutCorporateSocialResponsibility:AReviewandResearchAgenda.Journal of Management,vol.38,no.4,2012.pp.932-968.

② William R.Scott.InstitutionsandOrganizations.Thousand Oaks,CA:Sage.1995.p.10.

③ Isabelle Maignan and O.C.Ferrell.CorporateCitizenshipasaMarketingInstrument—Concepts,Evidence,andResearchDirections.European Journal of Marketing,vol.35,no.3/4,2001.pp.457-484.

④ Liu,Matthew Tingchi,Ipkin Anthony Wong,Chu Rongwei,Ting-Hsiang Tseng.DoPerceivedCSRInitiativesEnhanceCustomerPreferenceandLoyaltyinCasinos?International Journal of Contemporary Hospitality Management,vol.26,no.7,2014.pp.1024-1045.

⑤ Zhu,Yan,L.Y.Sun,and A.S.M.Leung.CorporateSocialResponsibility,FirmReputation,andFirmPerformance:TheRoleofEthicalLeadership.Asia Pacific Journal of Management,vol.31,no.4,2014.pp.925-947.

⑥ 姜启军:《企业履行社会责任的动因分析》,《改革与战略》,2007年第9期,第141-144页。

⑦ 邓理峰、张宁:《媒体对企业声誉的议程设置效果:企业社会责任报道的研究》,《现代传播》,2013年第5期,第119-125页。

⑧ 衣凤鹏:《企业社会责任作用机制研究》,《商业研究》,2012年第5期,第41-45页;李刚、李随成、杨洵:《企业社会责任、创新投入对企业声誉的影响——基于中国上市公司的实证研究》,《社会科学家》,2015年第5期,第70-73页。

⑨ 袁海霞、田虹:《企业社会责任匹配性能否提升外群体品牌态度?——基于消费者心理距离的中介作用研究》,《经济管理》,2014年第4期,第82-93页。