中国的钢铁时代

2021-06-07供稿毛卫民王开平MAOWeiminWANGKaiping

供稿|毛卫民,王开平 / MAO Wei-min, WANG Kai-ping

自公元前约1000年起各文明地区先后出现人工冶铁技术并推广使用铁器,至20世纪70年代中期是人类社会广义的铁器时代;至19世纪中期欧美爆发第二次工业革命之前的铁器时代可称为传统铁器时代,之后的阶段通常被称为钢铁时代[1]。其实,在传统铁器时代世界各地已广泛地制造和使用钢材,而钢铁时代的特征在于其是以近现代技术为基础生产和使用优质钢材的时代。与欧美国家相比,中国钢铁时代的开始和结束时间均有所滞后。

传统铁器时代中国的钢材加工技术

相对于普通铁器,传统铁器时代所生产钢材的特征可以简单地理解为:加工出杂质和有害成分更少、材质更加纯净、性能更加优良的高质量铁器制品。传统铁器时期,中国在炼铁、炼钢方面的许多关键环节曾出现过领先于世界的重要技术。

传统冶铁的炭火加热过程会使铁器内含有过多的碳,导致所生产铁制品呈现较高脆性。春秋战国时期中国已经掌握改善脆性的方法:将冶铁制品在高温下再次加热,一定程度地烧损制品中的碳或改变碳的形态,进而明显降低脆性。如果加热温度提高到使铁器处于半熔融状态,搅动并吹入空气,则可提高碳的烧损效率,这一方法被称为炒钢技术。后来炒钢技术发展为大力搅拌液态的铁水,使卷入的空气——主要是空气中的氧气更充分地烧损多余的碳,同时还可一定程度排除钢中杂质。明代的《天工开物》中记载了用长杆搅动铁水炒钢的过程,而且在炒钢时还向铁水中投入类似于造渣剂的“湿泥灰”,使其与铁水中的杂质结合成钢渣而上浮,并被排除,如此所制钢材会更加洁净[2]。《天工开物》于1637年首次出版,所记载的“生熟炼铁炉”包括了高炉冶铁、熔池炼钢、炼铁与炼钢连续操作、铸造、向铁水中吹氧、造渣等一些列现代钢铁冶炼流程的主要技术环节,只是尚未使用现代冶炼设备。自东汉以来,中国的工匠以冶炼铁条为原料,经过反复加热、锻打而制成钢条。反复加工三十次称为三十炼钢,一百次则称为百炼钢,此技术总称为百炼钢技术。百炼钢技术所制钢刀坚韧、锋利、经久耐用,如果用炒钢原料制作,则质量更佳(图1)。中国冶铁制钢过程中还率先使用水力驱动鼓风技术、活塞式风箱鼓风技术、把煤以及焦炭用于冶铁等等。中国的这些制钢技术都领先于当时欧洲及世界其他各地[2];在11世纪初的北宋时期,中国的钢铁年产量已达到十几万吨的水平,处于世界绝对领先的地位[3]。

18世纪中期爆发了英国工业革命,最终以机器和蒸汽动力大规模取代人的体力劳动,使工业生产面貌得到革命性改变;工业产品表现出大批量、高效率、低成本、优品质等特征,开启了欧洲工业化的进程。然而自北宋以来,中国的皇权统治者长期以来惧怕铁器生产可能会引发地方势力增强和民间反抗能力提升,不断强化各种限制民间冶铁生产的措施,极大打击了中国铁器技术和生产的发展,也使中国的铁器年产量经常保持在1~2万t的水平,以致从18世纪末期到19世纪末期的一百年间,中国的冶铁业从领先世界迅速沦落到极度落后的境地[1]。

图1 公元112年东汉用炒钢原料制作的三十炼钢刀(国家博物馆)

钢铁时代的来临

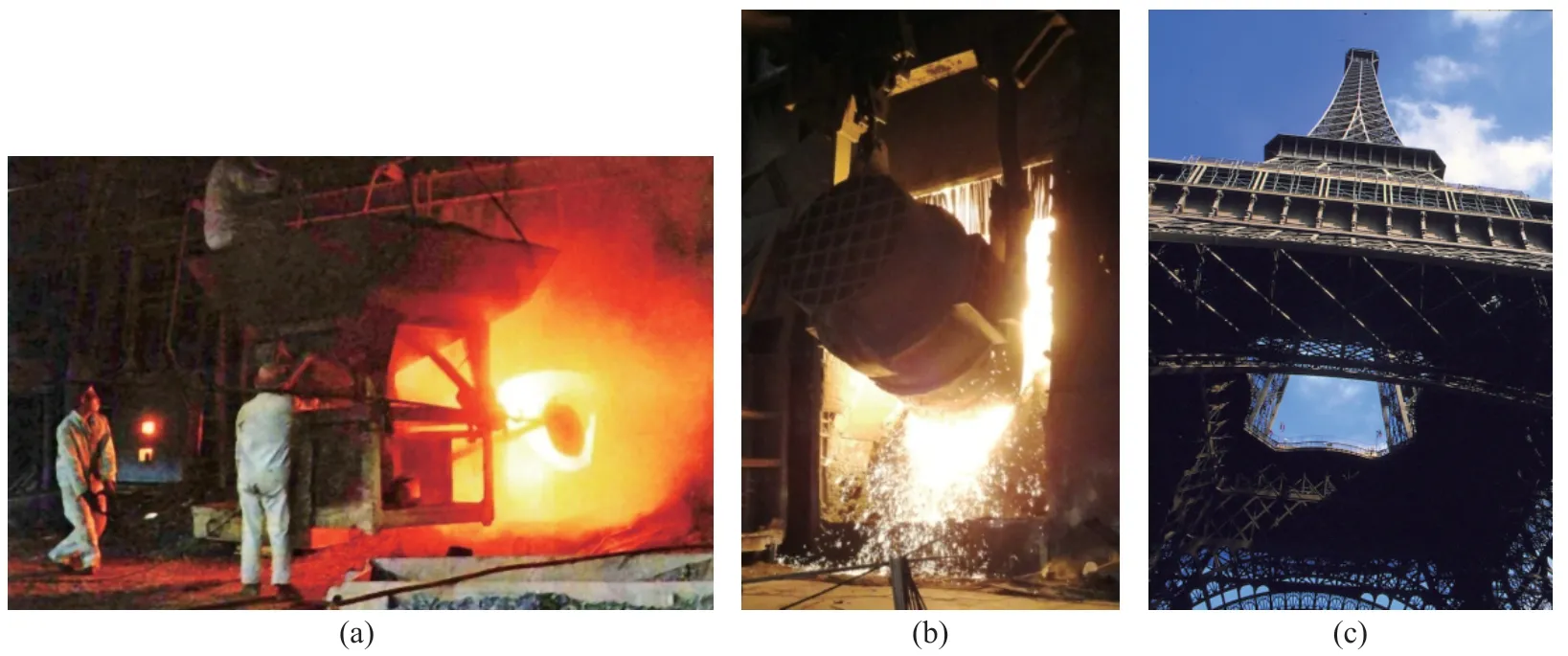

在英国工业革命的促动下,自19世纪中期欧美等国先后发明了煤气机、内燃机、汽油机、柴油机、发电机、电动机等一系列由石油化工制品所产生的能源驱动或电力驱动的各种机器、汽车、火车、轮船、飞机等交通工具以及各种其他工业装置,引发了第二次工业革命;旨在以石化动力和电力驱动的机器大规模取代人的体力劳动。传统铁器生产技术已无法满足大量制造各种新型工业机器对钢铁的需求。1856年德国人西门子构想了一种高效炼钢炉,1864年法国人马丁基于这个构想建造了新型专门用于炼钢的西门子-马丁炉,称为平炉(图2(a))。1856年英国人贝斯麦发明了转炉炼钢法(图2(b)),1878年英国的托马斯改造了转炉炼钢技术,使其迅速在法国和德国得到推广应用[2]。这些以大批量、高效率、低成本、优品质的方式为特点的钢材生产新技术称为现代钢铁生产技术。自此人类进入钢铁时代,法国政府建造的埃菲尔铁塔就是进入钢铁时代的标志性成果(图2(c))。鉴于钢铁材料在第二次工业革命进展过程中的关键作用,基于现代技术的钢铁产量也成为了衡量国家工业整体实力乃至两次世界大战期间国家整体战争能力的重要标志。

图2 现代钢铁生产:(a)平炉(人民画报1974年第2期);(b)转炉;(c)1889年法国用7000 t现代技术生产的钢材建造的324 m高埃菲尔铁塔[4]

自19世纪中期,中国清政府遭到西方列强接连不断的入侵和掠夺,不得不战败求和、割地赔款,持续的打击迫使清政府被动自强。晚清末年洋务运动兴起,中国开始了历史上第一次以全面引进西方技术为主的改革开放,不仅直接购置西方的机器、军事装备,而且也全面引进欧洲钢铁技术、设备和专家。1863年曾国藩派容闳赴美购买工业生产用的机器,相当于以引进的方式启动了中国的第一次工业革命。贵州巡抚潘蔚于1890年在全面引进炼铁设备的基础上建成贵州青溪铁厂并投产(图3(a)),虽稍有产出,但因不懂技术、事故频发、决策盲目及官办体制羁绊等,青溪铁厂很快就难以为继而倒闭[5]。1891年李鸿章在上海创办的江南机器制造总局引进西方的炼钢技术炼出了近代中国第一炉钢[6],相当于启动了中国的第二次工业革命。湖广总督张之洞于1894年主持建成汉阳铁厂并投产(图3(b)),但刚建成就因甲午战败赔款而陷入困境,后被日资控制,服务于日本需求。汉阳铁厂的发展起起伏伏、历尽磨难,最高曾年产钢5万t,终因经营不善于1924年停产[4]。

图3 中国最早的现代钢铁生产设备

中国推动现代钢铁生产以及进入钢铁时代比欧洲晚了约30年,虽然花费了大量资金,引进了全套的技术、设备和专家,但因整体国力的孱弱、多灾多难,钢铁生产始终处于低迷状态。甲午战争战败于日本、遭受八国联军侵略、军阀割据的战乱、作为第一次世界大战战胜国的权益完全被日本攫取、日本侵华战争导致的重大毁伤等都严重遏制了中国钢铁工业的发展[4];至1949年新中国成立之前,全国的钢产量始终低于世界总产量的千分之一,完全无法发挥推动中国工业化进程的作用。

图4 1985年一期建成投产的宝山钢铁公司现代化炼铁厂(宝山钢铁公司供图)

中国后发的钢铁时代

中华人民共和国成立后,中国进入了稳步推进工业化的阶段。由于已有的工业基础过于薄弱以及西方国家的封锁,中国的钢铁生产虽然得到稳步发展,但其发展速度与世界钢铁生产相比显得极为缓慢,并曾遭受到文革的冲击和伤害。1978年中国的钢产量达到了3500万t,约占世界产量的5%。自1978年改革开放后,中国再次打开国门并推行市场经济,向西方学习,引进先进钢铁技术(图4)。西方大量的产品、专家、技术、企业、资本利用中国改革开放的优惠政策涌入中国,中国巨大的市场空间和发展需求与西方工业国家占领中国市场获取巨额利益的追求第一次大规模地结合在一起,取得了前所未有的双赢局面。

在这个阶段,西方最先进的钢铁生产技术和装备几乎垄断了中国工业市场,中国吞噬了西方大多数钢铁生产装备的产能,最先进的钢铁技术装备几乎全部流入中国,有的甚至西方自己还未来得及装备。1999年中国修改宪法,从法律上保障了民营企业的生存和发展。从此民营资本大量涌入钢铁工业,使得中国的钢铁生产出现了爆发式的增长。自2013年起中国的年钢产总量超过8亿t,占全球产量的50%以上,中国的钢产量比中国以外所有国家钢产量的总和还高。

图5展示了自20世纪以来至及21世纪初国内外钢铁年产量的变化。可以看出,中华人民共和国成立前中国的钢铁产量不论如何起起伏伏[4]在全世界范围内都是微不足道的,中国钢铁技术在历史上曾经的辉煌已不见踪影。1978年的改革开放才使得中国钢铁生产发展的速度有了明显的提升;而民营资本的涌入即全体国民为满足工业发展需求而爆发出的对钢铁工业巨大的推动作用导致了中国钢铁业至少在产能上再现辉煌。

第二次工业革命的落幕

观察国内外钢铁年产量的变化可以发现(图5),在全球经济不断发展的同时,自20世纪70年代中期,中国以外地区的钢产量虽上下起伏,但大体保持在一个稳定水平附近,即整体不再明显增长。由此可见,经济的增长不再依靠钢铁产业的推动。这预示着钢铁时代的结束和一个新工业时代的开始。自20世纪70年代中期起大规模集成电路的发展日趋成熟;70年代初光纤技术进入工程化阶段,70年代中期光纤传输容量有了大幅度提高;70年代起开始出现了网络技术,并随后形成了国际标准[7]。这些技术的成熟和规模化发展极大地推动了人类社会的信息化进程以及新增长模式下的经济发展。因此,自20世纪70年代中期人类社会进入了信息时代,即现代社会进入了第三次工业革命时期[4],人类的脑力劳动开始大规模地被计算机和互联网等信息技术所取代,信息技术成为了推动经济增长的主要动力。这种落幕和结束并不是说以机器取代人的体力劳动以及大量使用钢铁材料不再重要,而是说第二次工业革命和钢铁时代已经发展到如此的程度,以致不再能构成经济发展中新增长部分的主要推动力,也难以再对经济发展提供新的革命性贡献;但并不能排除它们仍是社会经济的重要甚至主要的物质基础,也不能排除以往工业革命成果的拓展以及钢铁材料技术的更新与进步。

然而,在全世界其他地区主要是欧美地区第二次工业革命落幕和钢铁时代结束的时候,中国的这一过程尚未完成。中国长期的落后和巨大的体量,尤其初期薄弱的工业化基础以及早期阶段低迷、蹒跚的工业化步伐(图5早期阶段)等,使得全面达到第二次工业革命的目标确实需要多花费一些时日。自改革开放以来,中国大规模地进行城市化建设和工业现代化改造,全面改善人民的居住条件,推动全国贫困地区的脱贫致富,广泛建设城乡交通体系和全国高速公路网,逢山凿洞、遇水搭桥,这些建设过程都需要大量使用钢铁材料,进而弥补了百余年来中国在现代化发展上遗留的缺憾。至2010年以后中国钢铁生产才转为较为平稳的发展模式(图5)。除此之外,包括铝、铜、钛、镁等有色金属材料(图6(a)),水泥、玻璃等无机非金属材料(图6(b)),塑料、橡胶、化纤、棉纱、纸等高分子材料(图6(c)) ——中国其他主要的大类材料的生产也呈现出类似的趋势,即其产量居世界第一位或超过世界其他地区的总产量,且自2010年以后开始保持基本稳定,不再迅猛增长(图6中的虚线)。如图5和图6所示,2013年以后中国的基础性工程材料转入了一个平稳发展的阶段。由此显示出中国的经济增长模式发生了转变,钢铁产量不再是展示经济新增长趋势的主要标志。因此,中国的钢铁时代已经进入尾声,面临着从第二次工业革命进入第三次工业革命的转换。

图6 中国主要工程材料年产量的发展[4](国家统计局):(a)有色金属材料;(b)无机非金属材料;(c)有机高分子材料

连接钢铁时代的后续工业革命

中国钢铁时代晚于欧美国家落幕,但这并不是简单的时间上的滞后。中国并没有像欧美国家那样在钢铁时代之后才大规模推动信息技术的发展,而是自20世纪90年代末钢铁时代的爆发期就已经开始推进信息技术及以大规模集成电路和通讯光纤为代表的信息材料以持续加速度的形式发展(图7)[4],并与爆发式增长的钢铁生产紧密结合在一起,使得中国出现了不同于西方的钢铁时代末期。一个典型实例就是中国高铁网络的发展:目前中国的高速铁路(图8(a))运营里程超过3万km,超过全世界总量的2/3[8];高铁建设时仅制作钢轨每年需要消费数百万吨高速铁轨用钢(图8(b)),是钢材应用的一大领域。铁路的特殊网络通信系统就像高铁网络的大脑和神经系统,精确而高效地操控着整个高铁体系的开停调度、客货运营[9],任何微小的偏差都可能引发灾难;只有在信息网络严密的操控乃至智能操控下才有可能实现高铁网的正常运转,因此欧美的钢铁时代并未出现高铁网建设。中国的高铁建设领先于全球,是中国钢铁时代有别于西方的一个重要标志,为人们的高质量生活带来便捷的同时也极大地推动了工业建设的高速发展。由此可见,第二次工业革命与第三乃至第四次工业革命并行发展的中国模式显著缩短了中西方工业发展的差距。

图7 中国大陆集成电路年产量和光缆年铺设距离的变化(国家统计局)

图8 中国的高速铁路建设

自18世纪中期英国工业革命以来,西方已经完成了三次工业革命的进程,正步入以智能材料为物质支持的第四次工业革命阶段。在各个工业革命阶段,中国虽落后于西方世界但经过近几十年改革开放时期的努力使得差距正不断缩小。归纳前三次工业革命的时间进程,西方的第一、二、三次工业革命的时间阶段分别为18世纪中期至19世纪中期、19世纪中期至20世纪70年代、20世纪70年代至21世纪前10年。而中国这三次工业革命的时间阶段相对滞后的情况可认为是:第一、二次工业革命约分别起始于19世纪60年代容闳引进西方工业设备和19世纪90年代李鸿章创建江南机器制造总局炼钢厂[6]。第一次工业革命结束于20世纪中期,之后中国的钢铁业稳固发展,第一次工业革命的作用被第二次工业革命取代。第二次工业革命结束于21世纪前10年。中国的第三次工业革命时间为20世纪90年代至今。图9对中西方工业革命的步伐作了大致的比较,可以看出,与西方工业革命相比,中国的工业革命实际上是“三步并作两步走”追赶世界步伐的过程。目前,中国在信息材料、智能材料发展方面已取得了积极的进展,在集成电路方面也在探索7纳米比特电路技术[10],但仍与世界先进水平存在明显差距,需反思长期落后的历史教训,加倍努力。中国政府汲取了钢铁时代落后的教训,2015年提出了2025中国制造的强国战略,决心紧随时代潮流、积极筹划、系统性推进中国工业智能化进程。由此可见,中西方已经共处于工业文明时代。

图9 中西方四次工业革命步伐比较

结束语

人类社会进入近现代工业化的钢铁时代以来,钢铁成为了关键性基础材料。19世纪末期,在极为艰难的条件下中国借助洋务运动开始进入钢铁时代,但直至改革开放之前始终处于非常低迷的状态。深入的改革开放使得中国的钢产量迅速攀升,至21世纪20年代初期中国钢铁时代结束时,不仅全国钢产量超越了全世界其他国家产量的总和,而且出现了钢铁时代与后续信息时代紧密结合的中国特色,为促进信息时代乃至智能时代发展奠定了良好的基础。