海南省成人经典型与劳力型热射病病例系列分析

2021-06-04周攀豪胡志华何碧凝赵智梅杜鹏举陈晓松

周攀豪,胡志华,何碧凝,赵智梅,杜鹏举,李 艳,陈晓松

热射病(Heat Stroke,HS)即重症中暑,是由于机体暴露于热环境中或者剧烈运动后引起的体温调节中枢障碍从而导致发热与散热失衡所引起的一种急危重症[1-2]。根据发病原因及易感人群的不同,热射病又分为经典型热射病和劳力型热射病两型[3-6]。经典型热射病(Classic Heat Stroke,CHS),也称非劳力型热射病,主要是由于机体被动显露于高温环境中,体温调节功能障碍致散热减少引起,常见的发病人群为老、弱、病、幼[7]。劳力型热射病(Exertional Heat Stroke,EHS),主要是由于机体显露于高温环境中,剧烈运动致内源性产热过多引起,常见于夏季暴露于热环境下的健康成年人[7-8]。热射病的主要发病原因是对高温环境适应不充分。发病具备3个主要条件:高温(>32℃)、高湿(>60%)和通风条件差。长时间工作或者强体力劳动,又无充分防暑降温措施时,缺乏对高温环境适应者容易发生热射病。

随着全球对热射病的关注越来越高,其诊断并不困难,但治疗棘手。目前主要是对症治疗,缺乏行之有效的对因治疗,故其临床疗效欠佳,这也是造成热射病死亡率走高的主要原因,同时也让广大临床工作者遇到此病时倍感压力。但热射病本质是一种可预防、可控制的疾病,只要预防得当或者早期能进行识别,将其扼杀在中暑前期,使其不发展至热射病阶段,这样其发病率及死亡率就可得到有效控制。目前有关热射病的研究主要集中在其相关生物标志物、病理生理、发病机制、诊断及治疗等方面的研究;有关其临床特征方面的资料仍然缺乏。如有关热射病的发病机制国内外专家学者已有非常成熟的研究。研究机制已经从机体整体到单个器官等多方面的系统研究,有的甚至到了基因水平,如:热休克蛋白的基因表达。治疗方面目前主要是对症治疗。由于热射病的发病机制主要是由于高热引起机体的热损伤,热损伤是起始因子,所以治疗热射病首要基础就是降温,这也是治疗热射病的关键。关于这方面的研究已经相当成熟,已然达成共识。快速降温决定预后,可选用体内(药物)+体外(物理)降温。其他的治疗主要也是对症为主,如改善循环,防治并发症、血液净化治疗等。目前热射病发病率及死亡率逐渐走高,但关于热射病的治疗缺乏统一的指南、流程图等[9],在今后的研究中可以加强该方面的研究。随着研究的深入,有关热射病特效药物的研究也逐渐增多,如:夏振娜通过对小鼠的研究证实右美托咪啶可减轻对小鼠的炎症反应及多器官损伤[10];吴振华通过对大鼠的研究证实乌司他丁及肝素对大鼠的神经系统具有保护作用[11];张晓亮等人通过对小鼠的研究证实红景天苷对小鼠肝功能具有保护作用[12]。有关热射病特效药物方面的研究,也将是今后研究的一大热点。目前的局限性,在于热射病既无特效药物也无特殊的治疗方法,有关于这方面的研究今后有待进一步加强,但唯一行之有效的方法仍然是预防[2]。

海南省,作为我国仅有的四大热带地区之一,地处热带北缘,当地常受热带季风气候的影响,终年高温、高湿,占据热射病发病的三个条件之二条。为此,针对其热射病究竟呈现什么样的特点,笔者调查统计了海南省2010-2019年经典型与劳力型热射病患病人数及相关资料,并对其进行综合分析,总结如下:

1 对象与方法

1.1 研究对象 选择海南省部分地区医院2010-01-01至2019-12-31明确诊断为热射病的患者。纳入标准:所有热射病病例均符合国家卫生健康委员会(2010-2019年)逐年发布的各版《职业性中暑的诊断》[13-14];全军热射病防治专家组联合全军重症医学专业委员会(2010-2019年)逐年编写的各版《中国热射病诊断与治疗专家共识》里热射病的诊断标准[4,15]。具体如下:(1)病史信息:①暴露于高温、高湿环境;②高强度运动。(2)临床表现:①中枢神经系统功能障碍表现(如昏迷、抽搐、谵妄、行为异常等);②核心温度超过40℃;③多器官(≥2个)功能损伤表现(肝脏、肾脏、横纹肌、胃肠等);④严重凝血功能障碍或DIC。(3)诊断条件:由病史信息中任意一条加上临床表现中的任意一条,且不能用其他原因解释时。排除标准:(1)年龄<18岁;(2)未能提供所需准确基本资料(如人口学特征、临床表现、实验室检查)的患者。

1.2 研究方法 海南省上述地区医院近十年病例数共计177例,有30例患者年龄<18岁,有15例患者资料由于年代较久远,医院系统更新换代,造成数据丢失,有10例患者未能准确提供所需基本资料,予以剔除。通过纳入与排除标准,对符合入组的122例成人热射病患者进行回顾性研究分析,了解其临床资料(分型、性别、年龄、发病年份及月份、住院天数等)及实验室相关检验指标(血常规、肝功能、肾功能、凝血功能、电解质、炎症指标等),分析海南省居民热射病患病人数的特点,并比较经典型热射病与劳力型热射病之间的异同点。

1.3 统计学方法 采用SPSS 24.0统计软件,计量资料进行正态性检验,正态分布数据以均数±标准差(±s)表示,满足正态性和方差齐性的组间均值比较采用t检验,非正态分布数据以中位数(下四分位数,上四分位数)表示,组间分布位置比较采用秩和检验(Mann-Whitney检验),以P<0.05为有统计学意义。计数资料以频数和构成比进行统计描述,组间构成比的比较采用卡方检验,以P<0.05为有统计学意义。

图1 122例热射病患病人数年份构成

图2 122例热射病患病人数月份构成

图3 122例热射病患者职业构成

图4 122例热射病患者热射病省份构成

2 结 果

2.1 122例患者基本资料

2.1.1 临床资料构成 122例热射病患者,其中,经典型热射病41例(占33.6%),劳力型热射病81例(占66.4%);男性102例(占83.6%),女性20例(占16.4%);平均年龄年龄(47.43±18.45)岁;预后[好转87例(占71.3%),死亡16例(占13.1%),自动出院13例(占10.7%),其他6例(占4.9%)];平均住院天数10.70天。

2.1.2 患病年份及月份构成 2010-2019年热射病患病人数呈现上升的趋势。具体数据见图1。海南省热射病基本全年均可发病。具体数据见图2。

2.1.3 职业及省份构成 122例热射病患者职业构成中,高温作业的职业发生热射病的概率更高。见图3。海南省热射病患病人数涉及全国24个省、市、自治区等地区;其中,海南省内58例(占47.5%),省外合计64例(占52.5%),省外患病人数略大于省内本地居民患病人数,见图4。

2.1.4 意识障碍、基础疾病及并发症构成 意识障碍、基础疾病及并发症构成 根据患者意识程度划分,见图5。既往体健,无任何慢性疾病患病人数95例(77.9%),合并有高血压、糖尿病、冠心病及精神系统疾病的患病人数27例(22.1%);出现相应的临床并发症(如MODS、DIC、休克等)之一的患病人数61例(50%),未出现上述并发症之一的患病人数61例(50%)。16例死亡病例中有15例至少出现上述一种临床并发症,16例死亡病例中有15例意识状态为昏迷,应当重点关注。

2.2 经典型与劳力型热射病患者分组对比

2.2.1 临床资料 两组患者一般资料比较,见表1。

2.2.2 实验室资料

2.2.2.1 血常规 RBC、HB、HCT三项指标较高的劳力型热射病相较于经典型热射病,差异有统计学意义(P<0.05),其余各项均无统计学意义(P>0.05),见表2。

2.2.2.2 肝功能 ALT、AST两项指标较高的经典型热射病相较于劳力型热射病,差异有统计学意义(P<0.05)。其余各项均无统计学意义(P>0.05),见表3。

2.2.2.3 肾功能 UA指标较高的劳力型热射病相较于经典型热射病,差异有统计学意义(P<0.05)。其余各项均无统计学意义(P>0.05),见表4。

图5 122例热射病患者意识状态构成

表1 两组患者一般资料比较

2.2.2.4 凝血功能 PT、PT-INR、APTT等三项指标较高的经典型热射病相较于劳力型热射病,差异有统计学意义(P<0.05)。其余各项均无统计学意义(P>0.05),见表5。

表2 两组患者血常规指标比较

表3 两组患者肝功能指标比较

表4 两组患者肾功能指标比较

表5 两组患者凝血功能指标比较

表6 两组患者心肌酶学指标比较

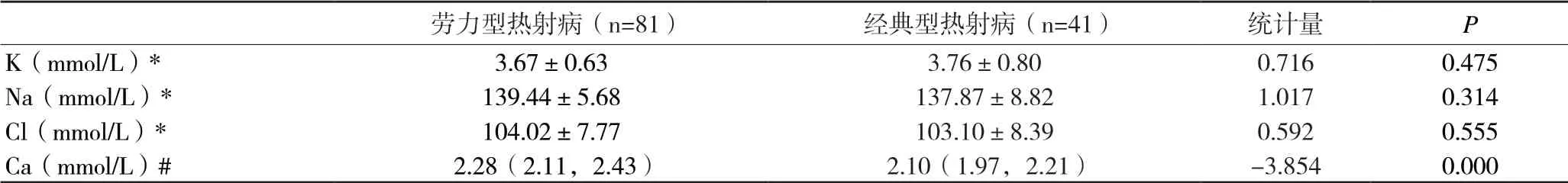

表7 两组患者电解质指标比较

表8 两组患者炎症指标比较

2.2.2.5 心肌酶学 CK-MB较高的经典型热射病相较于劳力型热射病,差异有统计学意义(P<0.05)。其余各项均无统计学意义(P>0.05),见表6。

2.2.2.6 电解质 Ca较高的劳力型热射病相较于经典型热射病,差异有统计学意义(P<0.05)。其余各项均无统计学意义(P>0.05),见表7。

2.2.2.7 炎症指标 CRP较高的经典型热射病相较于劳力型热射病,差异有统计学意义(P<0.05)。其余各项均无统计学意义(P>0.05),见表8。

3 讨 论

近年来,随着全球气候变暖,各地气温不断攀升,热射病患病人数明显增加。海南省,作为我国仅有的四大热带地区之一,其患病人数也呈现波动上升的趋势,但却表现出其自身独有的特点。本次研究通过调查收集2010-2019年海南省各地区医院热射病患病人数,经过纳入与排除标准,共计122例热射病患者符合入组条件。通过本次研究,海南省热射病呈现如下特点:

3.1 海南省热射病总特点 首先,该地区发病人群主要以高温作业(工人、农民)的劳力型热射病居多,且大多数为男性患者,该部分人群基本上为无特殊病史的健康成年人,这符合劳力型热射病发病的好发人群[16];这可能也与传统家庭观,男性自身条件的先天优势,从事强体力劳动有关。

其次,该地区热射病发病率逐年增加,且基本上全年均可发病,以5-7月发病人数居多,6月最多,达29例,这与国内某些流行病学研究及海南省吴慧等人关于海南省中暑天数的时空分布特征及其变化的研究相符合[16-18];这可能与气温的上升以及对于热射病的认识及诊断水平不断提高有关。

最后,健康成年人群患病人数(95/122)比有基础疾病人群患病人数(27/122)更高,但有基础性疾病的人群死亡人数(8/27)比健康成年人死亡人数(8/95)更高,且出现热射病临床并发症(MODS、DIC、休克等)的人群死亡人数更多(15/62>1/60),意识状态为昏迷的患者死亡人数最多(15/53),这与国内杨昌伟等人的研究相符合[19]。

3.2 海南省经典型与劳力型热射病分组比较特点

3.2.1 一般基线资料对比 一般基线资料对比见表9。

表9 一般基线资料对比

3.2.2 发病相关因素对比 41例经典型热射病患者中,合并有慢性疾病者19例(占46.34%),无慢性疾病者22例(占53.66%);81例劳力型热射病患者中,合并有慢性疾病者8例(占9.88%),无慢性疾病者73例(占90.12%)。合并有慢性疾病的经典型热射病患者显著高于劳力型热射病患者,且两者之间有统计学意义(P=0.00)。经典型热射病通常发生于高温、高湿、通风条件差且有基础疾病的老年人;劳力型热射病通常发生于高温、高湿、剧烈运动且无特殊疾病的健康成年人。

3.2.3 发病特点 41例经典型热射病患者中,有并发症者25例(占60.98%),无并发症者16例(占39.02%);根据生命体征表现:平均体温(39.39±1.66)℃,平均收缩压(122.66±30.08)mmHg,平均舒张压(73.12±16.98)mmHg;根据意识状态划分:意识清醒8例、嗜睡0例、意识模糊11例、昏睡2例、谵妄0例、昏迷20例。81例劳力型热射病患者中,有并发症者37例(占45.68%),无并发症者44例(占54.32%);根据生命体征表现:平均体温(38.70±1.90)℃,平均收缩压(116.83±22.38)mmHg,平均舒张压(70.67±15.32)mmHg;根据意识状态划分:意识清醒20例、嗜睡4例、意识模糊19例、昏睡1例、谵妄4例、昏迷33例。两者在有无并发症、生命体征及意识状态对比上均无统计学意义(P>0.05),说明两型热射病在临床表现上无明显差异。

根据实验室检查:血常规中RBC、HB及HCT,劳力型热射病患者均高于经典型热射病患者,这可能与热射病引起脱水有关,据有关研究表明,经典型热射病是由体温调节障碍导致的散热能力下降引起,好发于老弱病幼等人群,通常起病较缓慢;而劳力型热射病则是由暴露于高温、高湿环境中产热过多引起,通常起病较迅速,所以两者相较,劳力型热射病比经典型热射病对脱水更加敏感,短时间内内环境波动相对剧烈,血液浓缩更加明显,即表现为血常规上述三个指标;肾功能中UA,劳力型热射病患者明显高于经典型热射病患者,这可能由于劳力型热射病患者短时间内大量脱水,血容量相对减少,肾小球滤过率降低,肾脏排泄功能受阻,故表现为肾功能受损明显,以UA表现尤为明显,而在Cr、BUN等指标上,两者比较均无统计学意义;热射病对肝脏、心肌、凝血功能等均具有损伤作用,在此次研究中,肝功能(ALT、AST)、心肌酶学(CK-MB)、凝血功能(PT、PTINR、APTT)等指标中,劳力型热射病均低于经典型热射病;这可能与劳力型热射病患者预后更好相关,说明反应脏器功能的指标越低,器官损伤越小,预后可能更好。而在总胆红素、直接胆红素、间接胆红素、CK、CTNI、Fib、PCT等指标上,两者比较均无统计学意义。本研究同时也发现,血钙水平及炎症指标相对较平稳的劳力型热射病,其预后更佳,这可能是劳力型热射病的相对的保护因素,具体原因有待进一步研究说明。

3.2.4 预后 41例经典型热射病患者中,自动出院6例(14.63%)、好转21例(51.22%)、死亡11例(26.83%)、其他3例(7.32%);81例劳力型热射病患者中,自动出院7例(8.64%)、好转66例(81.48%)、死亡5例(6.17%)、其他3例(3.70%)。综上,经典型热射病患者死亡率显著高于劳力型热射病,两者比较有统计学意义(P=0.004)。通过分析,考虑以上原因有三:首先,年龄较小、身体状况相对较好的劳力型热射病患者住院时间更短、预后更佳。其次,反应脏器功能的指标越低(ALT、AST、CK-MB、PT、PTINR、APTT等指标中,劳力型热射病均低于经典型热射病),脏器功能损伤越小,预后更好;这与热射病的发病机制及国内相关研究相悖[20-23],具体分析见后述。第三,血钙水平及炎症指标相对较平稳的劳力型热射病,其预后更佳,这可能是劳力型热射病的相对的保护因素,具体原因有待进一步研究说明。

4 小 结

通过对海南省热射病相关资料分析发现,有三方面特点:(1)发病时间及趋势:随着全球气温的持续走高,海南省热射病患病人数与全国大部分地区一样,呈现上升趋势,且基本全年均可发病,以5-7月患病人数居多,6月最多;并且以高温作业的健康成年男性为主劳力型热射病患者居多。(2)病种类型及预后:劳力型热射病发病年龄(40.30±14.22),经典型热射病发病年龄(61.54±17.84)。年龄相对较小、无慢性疾病的健康成年人为主的劳力型热射病,相比经典型热射病,其住院时间更短,预后更好。随着自由贸易港及贸易区等国家政策在海南的相继推出,“海漂”人群的不断增长,本研究发现劳力型热射病好发于外地人,经典型热射病好发于本地人。(3)脏器损害及差异:劳力型热射病发病迅速,血液浓缩、肾小球滤过率降低更加明显。热射病患者对于器官功能(肝脏、心脏)及凝血功能等都具有损伤作用[24],但此研究表明劳力型热射病相较于经典型热射病,对器官功能的损伤更轻。这与我国其他相关研究相悖。究其原因,考虑有四:(1)本次研究尚不能得到整个海南省的数据,可能与纳入的样本数过小有关;(2)本研究属于回顾性研究分析,通过纳入与排除标准,可能不可避免的产生选择偏倚及回忆偏倚;(3)本次研究病例选择时间跨度过长,而关于热射病的定义及诊断标准也同样在不断更新,产生了不一致性;(4)海南省医疗水平相对落后,对于热射病的诊断欠规范。但这也有可能就是海南省热射病的特征之一,因为缺乏大规模的临床研究,所以无法明确,待后续相关研究明确后再统一讨论。

总之,针对热射病,应当从预防及救治等两方面着手防控处置。

一是要强化预防。应当加强对高危月份及高危职业的热射病宣教,增强人民群众对于热射病的认识,引导民众进行热习服,防患于未然。经过对热射病重点人群的重点关注,共同预防,从而减少热射病的患病率及死亡率。

二是要救治有序。在热射病治疗中,降温是首要[4,25-27];其次应当加强补液,纠正水电解质紊乱,保持充足的血容量;同时应加强对脏器功能的保护,动态监测反应相关脏器功能指标[28-29]。意识状态为昏迷且出现相应的临床并发症的患者,死亡率更高,应当提高甄别能力,重点关注,提前预防,避免热射病并发症发生。