校地联系模式下经管专业学生心理健康研究

2021-06-04韦齐齐罗辉黄祖雷胡慧洁苏艳宁

韦齐齐,罗辉,黄祖雷,胡慧洁,苏艳宁

(广西科技大学,广西柳州 545006)

现在的社会环境复杂多变,心智未完全成熟的大学生难免会出现心理失衡和困惑,一些心理承受力较差的大学生甚至会患上心理疾病,关注大学生的心理健康成为教育界和社会公众最为关注的热点之一。“十四五规划建议”提出“全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人,加强师德师风建设,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人” 的总体方向,并且强调要“健全学校家庭社会协同育人机制,提升教师教书育人能力素质,增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领,重视青少年身体素质和心理健康教育”。这是对“十四五”时期建设高质量教育体系、形成广泛共识和协调行动提出的新的更高要求。如今许多高校都运用“家校合作”模式来指导大学生心理健康教育工作,但效果并不理想[1]。因此,本文以问题为导向,从“家校”升级到“校地”层面,研究“校地合作机制”对促进大学生心理健康的可行性、先进性,并针对经管类学生进行阶段式心理健康教育分析、评估和促进,为塑造、培养“国家需要、社会需要”专业型人才提供一定的理论支持。

1 校地联系相关理论基础

1.1 校地联系的概念及功能作用

校地联系是以家校联系基础理念的新教育模式的提出,该模式运作的核心点是围绕学生的心理健康问题。校地联系注重学生自身所在家庭以外的心理健康影响因素,邻里关系、大学之前的学习生活、街道社区环境等。校地联系是学校与学生家庭以及周边环境进行相互沟通,了解、研究,促进学生心理健康成长的重要途径,也是增强学校与家长相互理解与信任、融合关系,改进和提高教育质量的重要措施。

1.2 校地联系的发展要求

(1)校地联系需要讲究配合。有许多的家长和教师对校地联系模式的认识不够充分,大部分家长对自身的职责认识是不够充分的。认识上的偏差影响了校方与家长之间合作的内容和形式。所以,改变这种状况必须由教师进行引导和沟通,最好的方式便是校方采取行动,家长积极主动配合,通过多途径来提高家长对校地联系的正确理解和认识。

(2)校地联系模式的内容必须要广泛。校地模式的构建是一项系统工程,为了实现相应的目的,就要对系统的内外部环境、系统的组成要素、关键性技术、信息和数据进行管理和统筹。这些部分有效耦合,相互协调和配合。学生的成绩、交友状态、思想品德不是学生综合素质唯一评教标准,应当多注重学生的身心健康的发展,需要向深层次去发掘学生的内心,通过了解学生的内心想法去为学生创造提供一个良好的学习环境和生活环境才是校地联系模式内容层面的设计主调[2]。

(3)校地联系模式的运作需要灵活多变。校地联系是家校合作的进阶,因此,校地联系的运作模式不可以局限于家校合作的范畴,要勇于创新,要有针对性,高频率。唯有运作模式灵活多变时,才能够将各式各样的困难啃下,从而能够及时、准确、全面地将学生的心理健康问题解决。针对学生出现的问题,一定要及时调整教育策略,以合适的方式、合理的方法促进学生的成长,才是校地联系模式的基调。按照预防体系建设,做好事前有预案,事中有监控,事后有应对,各级各方协同配合,方案有效,应对及时。

2 问卷调查分析情况及结论

为了更深入地了解大学生的个人心理状况以及对于校地联系模式的看法等,项目以个人、家庭邻里、学校状况3 个主体作为研究对象,以校地联系为主线,设计制作了大学生心理健康调查问卷,希望能更深入的了解目前大学生的心理健康状况、大学生与家庭、学校的联系以及大学生对校地联系模式的认识。

该项目成员在经管专业学生中随机发放问卷400 份,收回有效问卷375 份,有效率93.7%。通过对数据的统计和整理,得出以下经管专业学生的各项基本现状。

2.1 个人方面

(1)性格与心理状况,见表1。

表1 性格与心理状况分析

根据统计数据显示,有49.60%的学生认为自己的性格属于活泼开朗型,有19.73%的学生认为自己是理性冷静型,有14.4%和16.27%的学生认为自己是敏感易怒或内向忧郁的。如表1 所示,在心理状况方面,在接受调查的学生中,将近七成的学生曾经有过心理障碍,其中有近两成的学生有过严重的心理障碍,大学生的心理健康问题需要高度重视。

(2)人际交往方面。

当遇到心理问题时,有61.33%的学生选择了“找朋友倾诉”这一选项,由此可以看出朋辈的力量对于大学生的心理健康有着重要影响。但是据问卷调查数据显示,只有28.27%的学生认为自己最好的朋友是大学的朋友,其他70.00%以上的学生则选择了“初高中朋友”或“其他朋友”的选项,说明学生到了大学之后,可以交心谈心的朋友仍是在入校之前,大学生人际交往问题不容忽视。

2.2 家庭、邻里方面

(1)家庭结构、家庭关系和邻里关系。

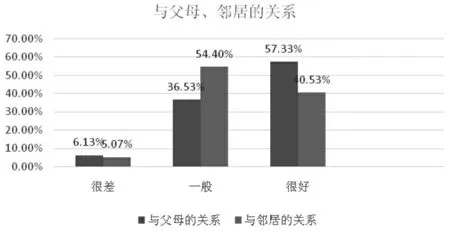

如图1 所示,半数左右的学生认为自己与父母、邻居的关系很好,但是也有半数左右的学生认为自己与父母、邻里关系一般。关系很差或者恶劣的占6%。虽然是少数部分,仍能说明父母与子女的关系总有不和谐甚至较为对立的现象。这些是否与家庭经济环境、人际关系、家庭伦理等方面相关,则是另外要探讨的问题了,但可以肯定的是,大学生与父母、邻居关系的好坏对其心理健康状况有着很大的影响,尤其是人际交往、自我认识、人生抉择等方面。

图1 与父母、邻居关系分析

(2)学生与家长的联系。

据调查的数据显示,绝大多数的学生是通过微信、QQ 和电话来与家长联系的。其中15.73%的学生与家长是每天都联系,56.80%的学生是每3~5 天联系一次,24.80%的学生半个月甚至更长的时间才与父母联系,有2.67%的学生表示与家长几乎不联系。中国是人情关系社会,人与人之间的情感交流依赖于联系的频率和时长、效果。假如学生的心理健康出现问题,联系其家长能起到的作用是十分有限的,因为部分家长对孩子的情况了解的并不多,这就是为什么家校联系模式总不能达到预期效果的主要原因。

2.3 学校方面

2.3.1 学生与舍友、同学方面

在 “当与舍友出现矛盾时” 这一多选题中,有68.27%的学生选择了找同学谈,有33.87%选择了告诉教师,有26.67%选择了告诉家长,16%选择了其他。由此可见,当与舍友发生矛盾时,大多数的学生选择了找同学谈,即自己解决问题,只有三成左右的学生选择告诉教师或者告诉家长。这说明教师和家长对于学生宿舍人际关系的了解是属于被动的,除非学生自己解决不了才会主动告知教师和家长,那么当学生的心理健康出现问题时,仅联系教师和家长也是不够的,需要进一步的拓展。

2.3.2 学生与教师的联系

在遇到问题时,有59.73%的学生表示会主动寻求教师的帮助,40.27%的学生表示不会。在与教师的接触方式这一多选题中,选择了“上课”这一选项的有68%,68.8%的学生选择了“请教问题”的选项,46.93%的学生选择了“项目指导”的选项,有31.73%的学生选择了“活动邀请”的选项,选择“其他”的有3.2%。

由此看出,学生与教师相互接触最多的就只有日常的教学活动,请教问题、项目指导的仅限于个别学生主动与教师接触,活动邀请也多是间接接触。另外就是主要的一些学生干部、办公室助理,他们在工作的过程中,逐渐受到教师的影响和熏陶。

2.3.3 家庭与学校的联系

在家庭与学校的联系方面,61.6%的学生认为上大学后教师与家长的联系是有必要的,38.4%的学生认为没有必要。有78.13%的学生希望学校联系的是父母,18.4%希望学校联系的是 (外) 祖父母,3.47%的学生选择了“其他”。在学校与家庭间的联系方式这一多选题中,选择了“家庭报告书”选项的有63.73%,选择了“家访”选项的有42.93%,选择了“没有联系”的有29.07%,选择了“其他”的有3.47%。

多数学生都认为家庭与学校的联系是有必要的,但目前学校与学生家庭的主要联系方式仅是家庭报告书,由教师进行家访的是个别的。学校多是当个别学生出现问题的时候才会与其家庭取得联系,但往往已是事情发生之后了。因此,学校应当加强与学生家庭之间的联系,共同维护学生的身心健康发展。

2.4 校地联系方面

关于“校地联系”,如图2 所示,2/3 的学生都认为“校地联系”是有必要开展的。相比于教师与家长联系即家校联系的模式,“校地联系” 的模式则是除了学校与家庭的联系,还可以通过走访学生曾经的教师、学生,周围的邻居和朋友,即曾经生活过的“地”。

图2 校地联系开展必要分析

2.5 问卷调查分析的结论

绝大多数的学生是通过电子设备与家长联系,部分学生与家长联系很少,且很多事情不会主动告知父母。当遇到困难时多数的学生选择与朋友倾诉,但只有不到30%的学生认为自己最好的朋友是大学的朋友。教师与大部分学生的接触较少,对学生的了解较表面。学校与学生家庭的联系过少,只有当个别学生出现问题的时候才会与其家庭取得联系。综上所述,当学生的心理健康出现问题时,只联系该学生的家长、学生和教师是远远不够的,必须扩大联系的网络,加强协同育人。

3 推进校地联系模式下经管专业学生心理健康建设的路径

3.1 建立健全学校家庭社会协同育人机制

校地联系不能局限于家庭,要拓展学生所在的高中、生活过的社区等地,涉及走访学生曾经的教师、学生,周围的邻居和朋友等,辐射范围更加广泛。需要全面建立起学生数据库以及信息反馈机制,分析采集的数据和信息,更大范围地了解学生近况生活和心理状况。无缝链接“校”与“地”的信息转换,全方位、多维度围绕,促进学生心理健康的发展和推动社会支持系统的完善[3]。

3.2 调整心理健康教育的方案

解决经管专业大学生的心理问题,提高大学生的心理素质,其根本还是要帮助大学生们树立正确的人生观、世界观与价值观,也就是说,高校学生的心理健康教育应当与思想政治教育进行相互渗透,形成有效的互补机制。特别在互联网和大数据的背景下,大学生更加容易接触和获取繁杂、混乱的信息,应积极调整心理健康教育方针,全方面围绕大学生的生活和影响环境,从思想政治教育与心理健康教育结合出发,多加运用互联网与新媒体技术广度和深度,及时、准确、有效地推进大学生心理健康建设。学校应积极举办内容多元化的心理健康教育讲座,宣传最新的教育理念与思想。

3.3 重视心理健康教育者的培养

学生出现心理障碍不仅需要沟通和交流,更需要发泄和疏导。教师是与大学生接触机会和时间最多的知识群体,也是校园心理健康教育者的贮备人才,其心理健康教育能力和水平提升不容忽视。学校要高度重视教育工作者的专业能力、综合素养培训,也应加大心理健康教育工作者的培训力度,学习家校合作模式的成功经验,为学校与家庭之间的合作建立专门组织,集中力量研究家校合作的理论与方法。

3.4 对学生父母进行一定的心理健康知识培训

家庭是每个人成长的最初环境,父母作为家庭的主体,无时无刻地在影响着每一个孩子的心理健康成长,但绝大多数家长因为生活等压力,往往忙于工作而无暇顾及子女,与子女的沟通时间不够,大部分以物质输出代替情感交流,而且心理健康教育知识的储备十分有限,无法给予出现心理障碍的孩子们准确、有效的建议[4]。建议大学生家长开展短期心理健康教育培训,提升家长们心理健康教育知识水平。

3.5 加强对学生心理健康的关注

学生对自身心理障碍问题大多避而不谈,长时间郁积会导致更加严重的心理问题。学校应高度重视学生心理健康建设,多加举办心理健康活动,定期进行心理问卷调查,时刻掌握学生心理状况;应高度重视教育工作者的专业能力、综合素养培训;加强对班级心理委员的培训和基本知识普及。家庭所在地尤其父母应积极与孩子沟通交流,时刻清晰孩子生活近况,积极与学校沟通和交换信息,这可以及时、有效地掌握大学生在校基本情况与心理健康问题。

3.6 完善心理咨询机构和组织建设

心理咨询室是有效缓解、解决学生心理健康问题的重要机构,通过建立学校—学院—班级三级预防和咨询体系,加强心理咨询室的功能,为大学生赋能,积极服务于更多有心理健康障碍的学生[5]。成立“朋辈”心理健康教育队伍(心理委员),他们在生活阅历、喜好兴趣、学习方面等都有共同的话题,更容易打开拥有心理障碍学生的心扉,相互的沟通交流更全面、清晰、流畅。

3.7 利用互联网技术平台解决学生心理健康问题

随着互联网、新媒体等技术的发展,校地联系中引入微信、QQ 以及华为、腾讯会议等手段,利用好互联网技术极强的灵活性、开放性以及高效性等特点。可以丰富大学生心理健康教育方式,拓展覆盖面积,加强交互性,家长可以和教师取得直接联系,可以及时、有效地掌握大学生在校基本情况与心理健康问题。

不论采用何种模式,最终都归根于人才培养,其主要目的就是在“培养什么人,怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题上凝聚更大的共识,在完善立德树人体制机制上探索更好方式,在学校、家庭、社区和社会各方面汇集更大合力[6]。需要动员学校教育、家庭教育、社会教育相互协调,搭建各方协同育人的有效运行机制和资源网络平台,增强学生文明素养、社会责任意识、实践本领,重视青少年身体素质和心理健康教育,从而以良好的学校环境、家庭氛围、社会风气巩固育人成果,帮助每一个学生健康成长、努力成为全面建设社会主义现代化国家的有用之才、栋梁之材。