浅埋并行大断面隧道群合理净距研究

2021-06-04高筠涵

杨 琨, 李 伟, 张 蕉, 高筠涵, 黄 翼

(1.中铁隧道集团一处有限公司,重庆 401120; 2.西南交通大学交通隧道工程教育部重点实验室,四川成都 610031; 3. 中铁二局第五工程有限公司, 四川成都 610091)

山岭隧道作为一种重要的越岭方案,其建设里程随着山区高速公路建设的发展而快速增长。现今高速公路设计车道数日益增多,10车道以上情况屡见不鲜。途径山岭时,一般采用隧道群洞的方式进行穿越,且由于地形和设计展线等因素使得小净距隧道群洞由此应运而生[1]。根据JTJ 026-90《公路隧道设计规范》,一般可将净距小于1.5倍洞径或净距介于分离式隧道和连拱隧道之间的隧道视为小净距隧道[2-5]。

相较于分离式隧道,小净距隧道中岩柱较为薄弱,且相邻洞室间相互影响较大,选择合理净距可确保在不采取过多加固措施的情况确保隧道围岩的稳定性。有鉴于此,国内学者对不同净距对隧道围岩-支护体系的影响作了一系列的研究:孙闯等[6]通过FLAC3D软件分别对不同施工方案小净距隧道开挖进行数值模拟,对不同工况中岩柱的塑性区分布情况进行分析,确定了最小合理净距;赵乙丁等[7]通过数值模拟对不同净距下盾构隧道施工相互影响规律进行分析,并得到了净距与地表沉降槽宽度呈线性正相关,与沉降峰值、管片附加变形、接头张开量和附加拉应力呈负相关的结论;姜汶泉等[8]提通过模型试验模拟了V、IV、III级围岩在30 m埋深和不同净距(2~8 m)隧道的开挖过程,研究了毛洞及不同加固支护状态下的地中位移、洞周位移增量、围岩压力随净距的变化规律,对比分析得到不同围岩级别下的小净距隧道的"合理"净距;陈秋南等[9]基于FLAC3D软件,研究了花岗岩残积土围岩小净距隧道施工工法优化和不同偏压率P对其最小合理间距的影响,并得到了相应工况下的最优净距。

目前,一般认为小净距隧道是根据隧道净距进行来划分,主要仅针对围岩级别和隧道开挖断面的宽度来进行分类,并没有结合各方面因素来综合确定。对于目前小净距隧道合理净距范围还不明确,且也只针对双洞隧道的最小净距进行划分,没有考虑并行多洞分离式隧道的最小净距及划分该标准的影响因素,故以龙泉山四洞并行小净距隧道群工程为依托背景,开展浅埋条件下,四洞并行隧道群洞的合理净距的研究。

1 工程概况

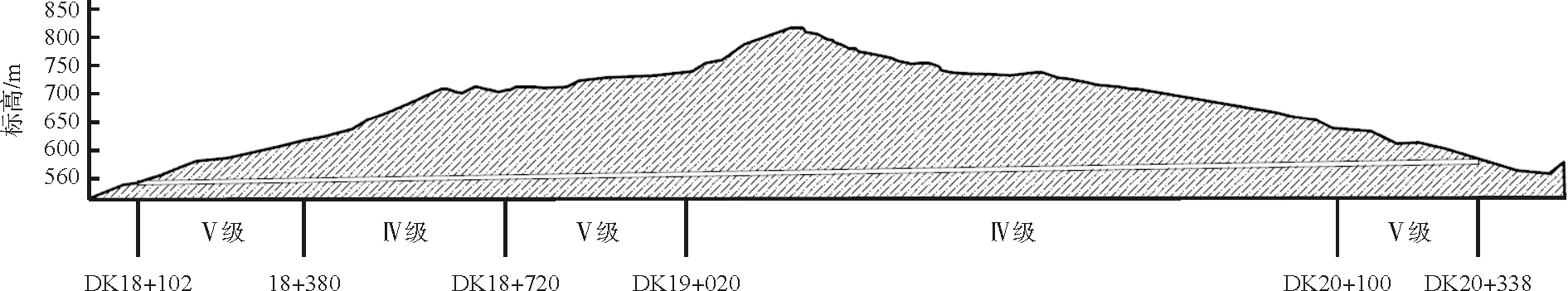

龙泉山1号、2号隧道均为四洞并行小净距隧道群,从左至右依次为D1线(两车道)、K线(三车道)、D2线(三车道)和D3线(两车道)隧道。地勘资料表明,隧道围岩级别主要以Ⅳ级和Ⅴ级为主,以1号隧道中间三车道隧道K线地质为例,隧道的纵向剖面图见图1。

图1 龙泉山1号K线隧道纵剖面

依据四川省红层地区施工经验,隧道净距在1.5倍以下隧道开挖宽度(约25 m)时,需要加强重点环节施工控制及监控量测,而对于隧道净距在15 m以下,则对中岩墙进行加固。龙泉山1号和2号隧道净距一般在10~40 m之间,而根据表1对中岩墙需要加固区段的统计可知,隧道净距较小的部位均集中在1号隧道进出口埋深较小的位置。故围绕龙泉山一号隧道进出口段Ⅴ级围岩埋深较小工况开展隧道的合理净距研究。

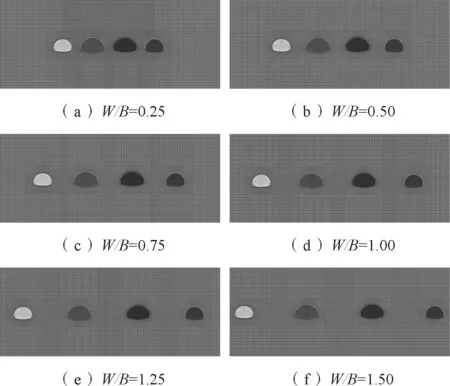

表1 隧道净距15m以下中岩柱加固区段统计

2 数值模型及参数选取

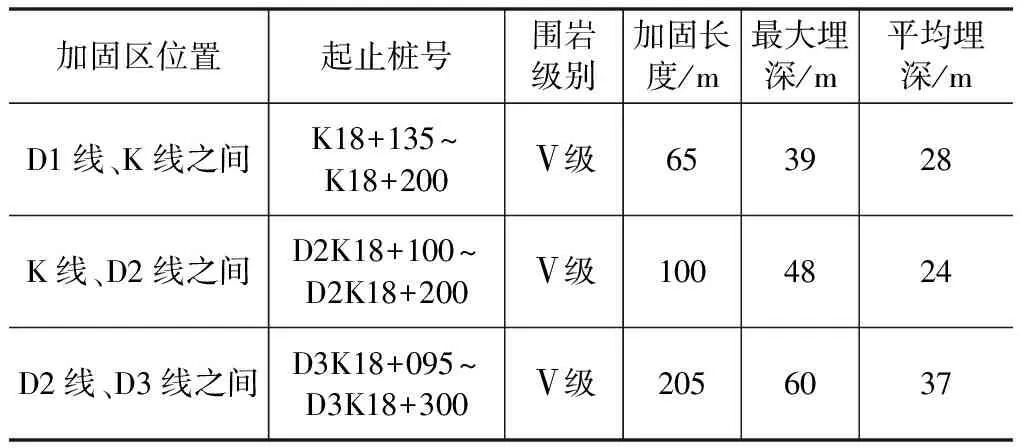

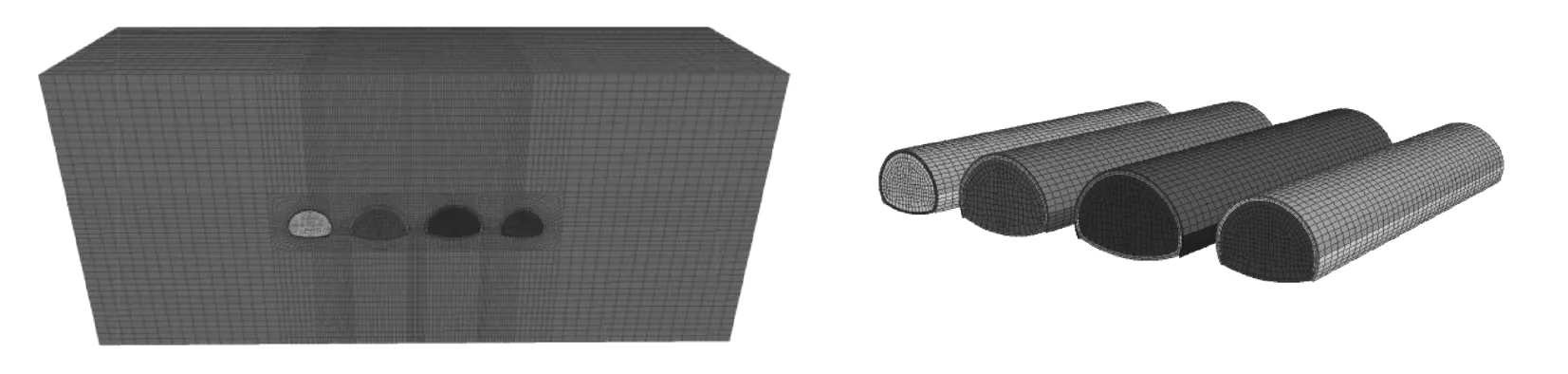

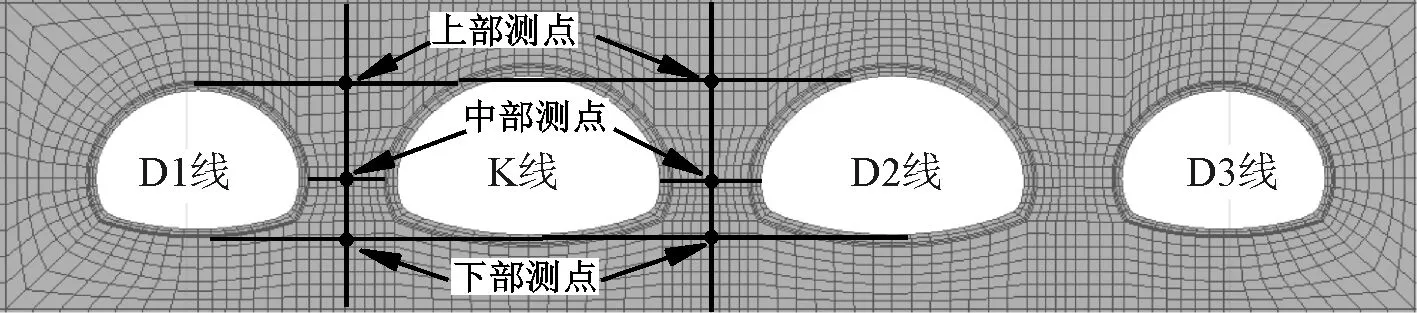

模型采用MidasGTSNX建模后导入FLAC3D进行计算,左右边界距两车道隧道5倍洞径以消除边界效应,计算中隧道埋分别取20 m和40 m(即上边界距隧道顶部20 m和40 m),并取W/B(W为隧道净距,B为三车道隧道最大开挖宽度)为0.25、0.50、0.75、1.00、1.25、1.50等六种不同净距共计12种工况进行模拟,支护结构均采用实体单元模拟,具体建模情况如图2、图3所示。

图2 隧道群三维模型网格划分

图3 小净距隧道群不同净距模型网格划分

为保证研究影响因素的单一变量原则,在研究隧道群合理净距上,在每种计算工况下只改变隧道净距的变化,其它参数均保持一致,具体满足以下原则:

(1)各隧道开挖工法均采用台阶法开挖,台阶长度6 m,开挖循环进尺1 m,且开挖顺序采用并行同步开挖,不考虑隧道开挖掌子面错距(虽然不采用同步开挖已是基本共识,而本文内容为凸显隧道净距影响,采用同步并行开挖)。

(2)各隧道均采用相同支护参数,具体围岩和支护体现物理力学参数见表2、表3。

表2 围岩基本物理力学参数

表3 Ⅴ级围岩支护结构物理力学参数

3 计算结果分析

从两方面分析和研究两种埋深条件下隧道不同净距的影响:

(1)从隧道支护结构变形入手,把两车道和三车道隧道初期支护结构拱顶沉降和收敛位移作为其中一个判别指标,由于隧道群呈对称分布且同步开挖,故对中轴左侧两车道和三车道隧道初期支护结构变形进行分析研究。

(2)小净距隧道围岩的稳定性主要体现在隧道中间岩柱的受力状态上,故另通过分析中间岩柱的竖向位移和受力情况,进一步辅助研究分析隧道净距的影响。

3.1 初期支护、中岩柱变形结果

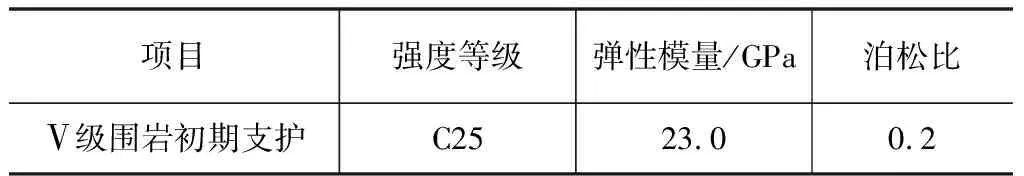

图4为初支结构变形计算结果,图4(a)、图4(b)分别为埋深20 m和40 m时竖向位移随W/B变化情况,图4(c)、图4(d)分别为埋深20 m和40 m水平收敛位移随W/B变化情况,从中可以看出,两种埋深条件下,两车道、三车道隧道初期支护沉降和水平收敛位移均随着隧道净距的增大而逐渐减小且当净距小于某值时,竖向、水平位移陡增,不同在于,埋深20 m情况下,W/B≤0.50陡增;埋深40 m情况下,W/B≤0.75陡增,即埋深越大,围岩变形对净距变化的反映越敏感。

图4 初支结构变形计算结果

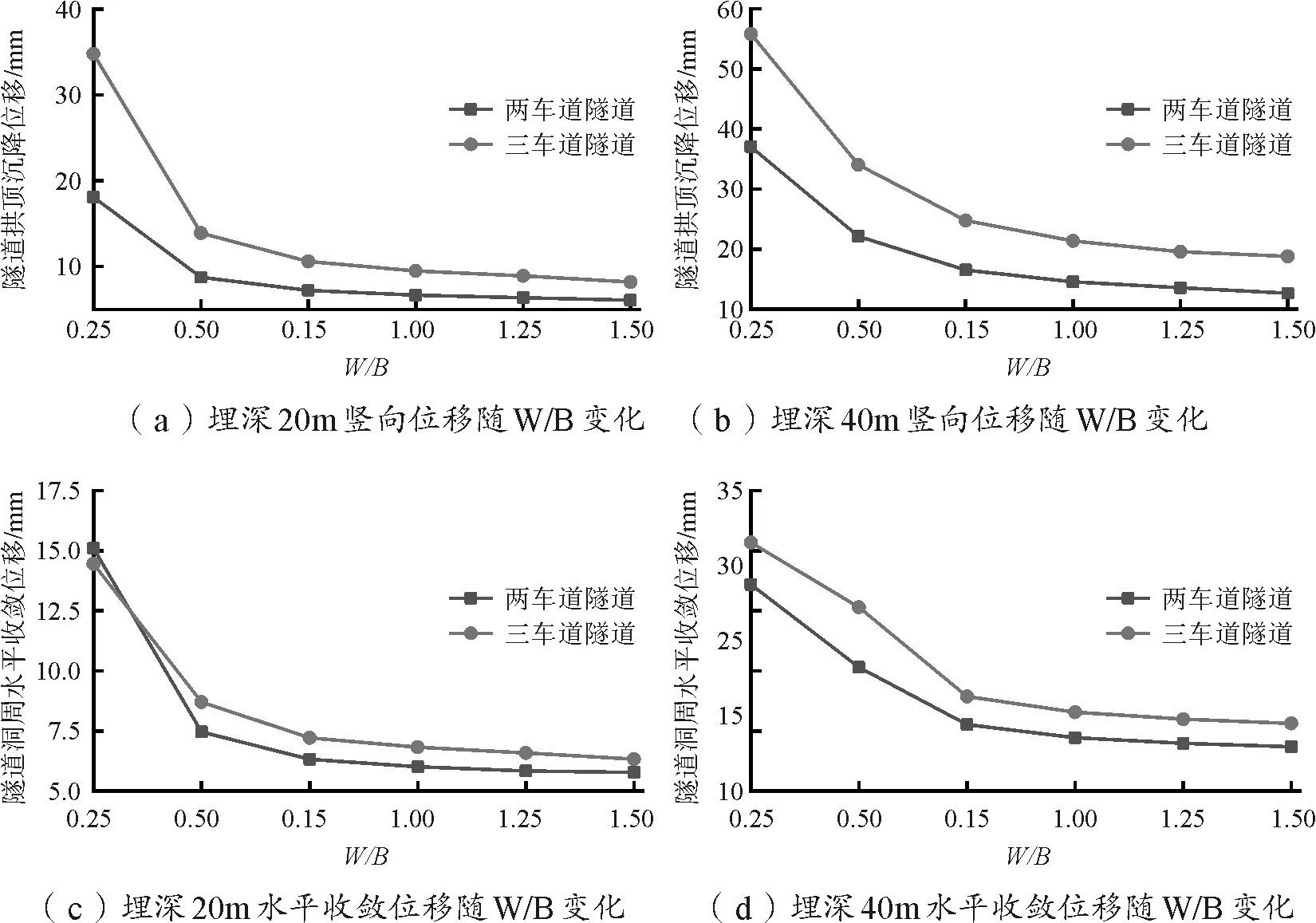

图5为中岩柱变形计算结果,图5(a)、图5(b)分别为埋深20 m时两车道-三车道、三车道-三车道中岩柱竖向位移随W/B变化情况,图5(c)、图5(d)分别为埋深40 m时两车道-三车道、三车道-三车道中岩柱竖向位移随W/B变化情况。由图可以推出如下规律:

图5 中岩柱变形计算结果

(1)两种埋深条件下,两处中岩柱的竖向位移曲线均呈“类抛物线”分布,各工况下中岩柱正中位置测点位移值均最小,随测点远离正中位置,位移值逐渐增大;

(2)三车道-三车道中岩柱各测点竖向位移以中岩柱中线为轴对称分布,而两车道-三车道计算结果中靠三车道隧道一侧,沉降更大;

(3)随W/B减小,各测点位移值均逐渐增大,埋深20 m条件下,W/B≤0.5时,测点沉降陡增,埋深40 m条件下W/B≤0.75时,测点沉降陡增,且距离正中位置越远(距离洞壁越近),沉降变化幅度越大。

3.2 中间岩柱受力结果

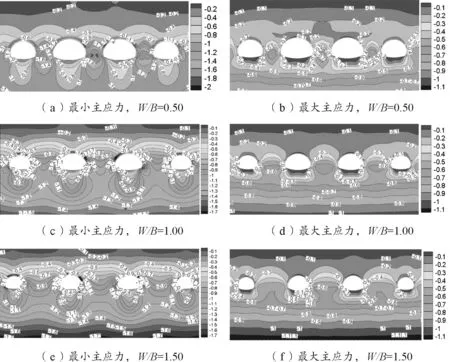

图6为20 m埋深时围岩主应力云图(W/B=0.50、1.00和1.50三组工况),可以看出,小净距隧道群开挖后,围岩最小主应力和最大主应力较大者主要集中分布在隧道中间岩柱区域,而K、D2线隧道之间中岩柱尤为明显,说明中间两三车道隧道之间围岩受力最为不利;另外,随着隧道净距的不断增大,围岩内部最大(最小)主应力的最大绝对量值均随着净距的增大在不断的减小,而且不再向隧道中间岩柱集中分布,说明小净距隧道中间岩柱的围岩的稳定性随着净距的增大有所改善。40 m埋深云图规律基本一致,此处不再赘述。

图6 20 m埋深时围岩主应力云图(单位:MPa)

为分析隧道中间岩柱的受力变化情况,分别对两车道隧道D1线和三车道隧道K线、三车道K线和三车道D2线的中间岩柱进行监测,包括中间岩柱中心线上的上、中、下的监测点,监测点布置见图7。

图7 中间岩柱监测选取位置示意

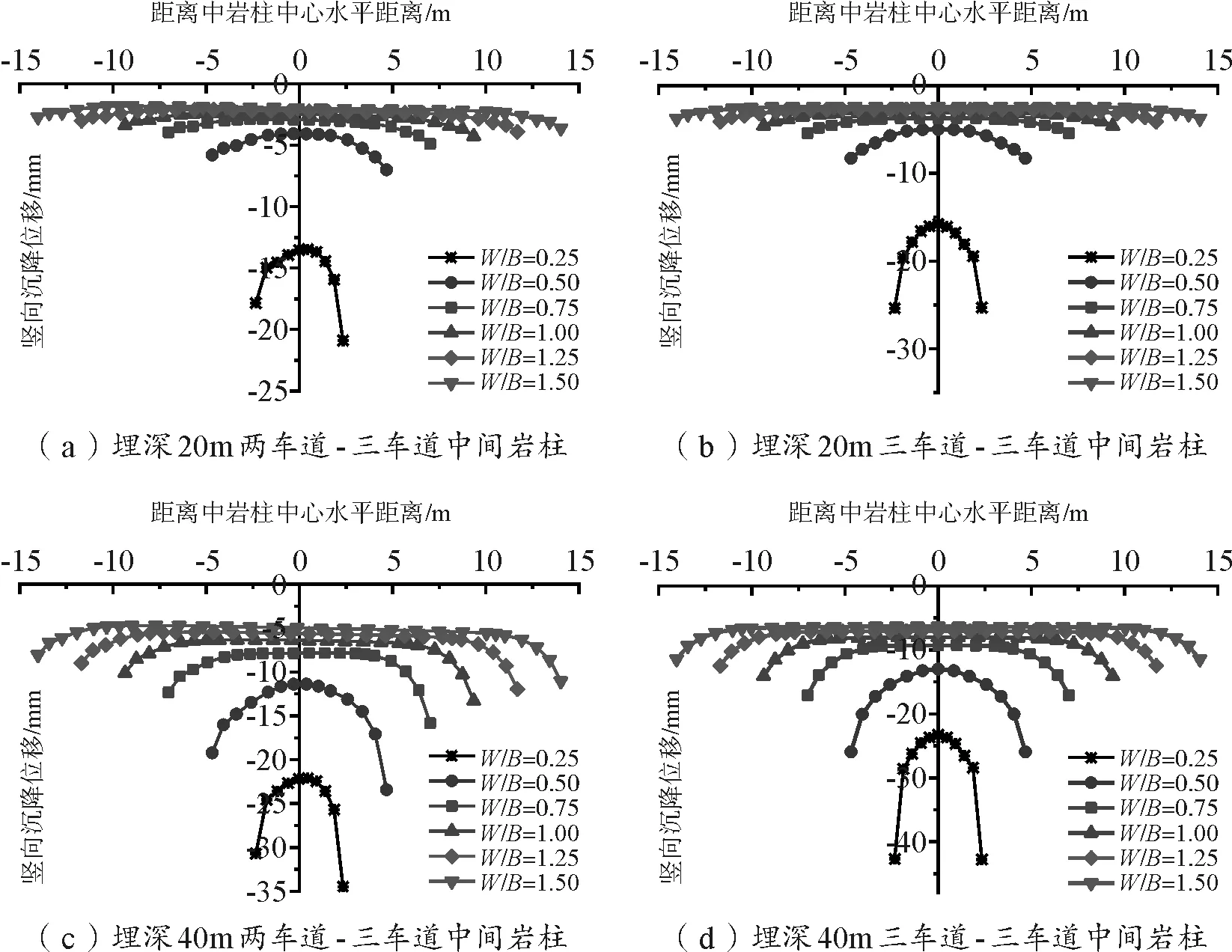

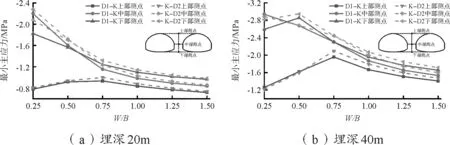

通过对小净距隧道中间岩柱不同部位的监测点的主应力进行统计,绘制了隧道群埋深分别为20 m、40 m时隧道中间岩柱受力随净距变化曲线图,而中岩柱各测点均不存在拉应力,故仅对其最小主应力变化曲线图进行分析,图8(a)为20 m埋深,图8(b)为40 m埋深。

图8 中间岩柱最小主应力随隧道净距变化

从趋势上来说,总体上上测点压应力值小于其他区域,各工况下三车道—三车道中岩柱测点与两车道—三车道中岩柱同水平线上测点,应力变化规律相似,量值相当。而随各测点应力变化曲线主要分为两种变化规律:一种为两阶段曲线,即最小主应力值随净距增大而减小,而前期减小幅度较大,W/B增至某值后曲线趋于平缓,数值趋于稳定,如埋深20 m时中、下部测点以及埋深40 m时各岩柱中部测点;另一种为三阶段曲线,即最大主应力值先随W/B增大而增大,增至某值后开始减小,而后曲线逐渐平缓趋于稳定,如埋深20 m时各岩柱上测点、埋深40 m时各岩柱上、下测点,且随净距增大,岩柱中线各测点应力值趋近于原岩应力。

而对比20 m与40 m埋深条件下各测点应力状况发现,埋深增加对压应力曲线前期斜率有较大影响,即当0.25≤W/B≤0.75时,随埋深增加,压应力曲线斜率有“由负变正”趋势,即上测点压应力增大区间增大幅度更大,中测点曲线减小幅度放缓,下测点曲线甚至出现反弯现象(压应力曲线由减变增)。

4 结论

通过对龙泉山1号隧道20 m、40 m埋深条件下W/B=0.25、0.50、0.75、1.00、1.25、1.50共计12种工况进行的数值模拟得出如下结论:

(1)随净距减小,隧道初支、各隧道之间中岩柱变形均增大,且减小至某一净距后,数值开始陡增;

(2)埋深越大,隧道、围岩变形对净距变化的反映越敏感。如初支和中岩柱位移变化情况,当埋深从20 m增至40 m后,随W/B减小各项位移的陡增点均由0.5前移至0.75;

(3)就中岩柱压应力而言,不同于初支和中岩柱位移趋势,随着埋深的增大,各侧点压应力不是一味随净距变大而下降且出现陡降,而是放缓了这种趋势,即当0.25≤W/B≤0.75时,随埋深增加,压应力曲线斜率有“由负变正”趋势,应力下降曲线越发平缓,甚至曲线前段出现压应力随净距增加反而上升的情况。

结合上述结论,埋深不大于40 m时,现场施工过程中应关注W/B≤0.5区段的初支变形和中岩柱加固情况;埋深大于40 m时,应关注W/B≤0.75区段的初支变形和中岩柱情况,特别是W/B离0.5很近时,应重点关注中岩柱中下部围岩,防止应力反增带来的危害。即埋深在40 m以下时,净距宜大于0.5B,埋深在40 m以上时,净距宜大于0.75B,否则应对中岩柱进行适当加固。