巧用课后习题,推进深度学习

2021-06-03秦祥涛

秦祥涛

【摘要】“深度学习”是一种理解性的学习,是一种关注学生主体地位、关注学生学习效率的学习。统编版小学《语文》教材的使用,需要教师认真研读教材,巧用课后习题,在理解编者意图的情形下设计课堂教学,推进课堂中深度学习的真实发生。

【关键词】统编版教材 课后习题 深度学习

美国教育学家布鲁纳说:“学习存在表层和深层两个过程,掌握知识经验的过程是学习的表层,而通过掌握知识,形成一定的思考方式、学习态度,增强解决问题的能力和自信才是学习的深层过程。真正的学习,包括获取知识、发展能力和形成态度。”“深度学习”是一种理解性的学习,是一种关注学生主体地位、关注学生学习效率的学习。2019年开始使用的统编版教材,除了具有“双线组元”“三位一体”等特点外,它的课后习题更是有助于教与学的一座宝库。因而,教学时教师要深入解读课后习题,以课后习题设计教学,推进课堂中深度学习的真实发生。

一、课后习题是教材的重要组成部分

新课标认为,教材是最基本的文本资源,它是供师生学习和研究的既成的读写文本,也是经过教学论加工过的专业文本。因此,需要教师去自我探索、自主思考、自主学习——即与教材做“深度对话”。否则,教师在教学时可能会“越位”或不到位,出现备课时解读文本过深、讲解过度、拓展过宽的情况,从而忽视了语文学科工具性与人文性的统一,忽略了学生能力的培养与运用,偏离了语文教学的轨道。

课后练习就是教材编者依据学段目标、单元主题以及课文特点精心设计的。它既是整个单元语文要素达成的目标,又是教师解读教材最好的切入口。可以说,它是教材的重要组成部分。教师在进行教学设计时,以课后练习题为抓手串联语文要素,便可以快速与文本对话,与学生对话,更清晰地展现教学版块,让深度学习在课堂真正发生。

以统编版《语文》三年级(上册)第五单元为例。这是一个习作单元,培养、训练的是学生的观察能力。那么,教材是如何一步步推进的呢?

精读课文,初试身手,展示成果

首先,教师要从单元整合的角度来剖析课后习题在教学时的位置,知道教学一篇课文时要完成什么样的目标。其次,要对知识点从学生的认知水平、能力状态和知识系统等角度进行分析整合,以最轻松的方式让学生获得最有分量的收获。现在看两篇精读课文后的习题:

读课文,想想作者对哪些事物作了细致观察,说说你是从哪里看出来的。

仔细读读第3自然段,把下面的内容补充完整,体会作者观察的细致。

看似都是聚焦“观察”,但观察的方法要点却是不一样的。《搭船的鸟》重点引导学生在日常生活中要对周围的事情进行留心观察,而《金色的草地》则是引导学生怎样做好细致观察。方法的推进是有层次的,教材在交流平台对两篇课文有综述和概括:

留心周围的事物,我们就会有新的发现;

细致的观察可以让我们对事物有更多更深的了解。

最后,教师要用课程理论审视教材,从学科特质的视角来遴选并确立教材的核心价值。三年级学生刚刚接触作文,教材的习作单元聚焦“观察”,这是十分必要的。新课标中关于中年段习作要求中就有这样一条:观察周围世界,能不拘形式地写出自己的见闻、感受和想象,注意把自己觉得新奇有趣或印象最深、最受感动的内容写清楚。当教师整合单元,聚焦课后习题,便可以找准教学的切入点,这样势必会提升教学效率,推进学生在课堂上有内涵的学习。

二、课后习题是教师设计课堂教学的主线

《中庸》把学习过程概括为“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”,强调从“学”到“习”、由浅入深的认知过程。深度学习起初一般锁定一个主题进行学习和探讨,但绝不局限于这个主题,而要拓宽视野、触类旁通,抓住学生的兴趣点,深入研究问题的关键点,实现由“泛”到“专”的深入理解,从而让学生经历立体的、丰富的、生长性的、系统的、动态的学习过程。当有了课后习题,便可以用它设计课堂教学的主问题。但要达成这一目标,仍需要教师以此来设计更加精确的学生学习活动。

1.设计有价值的小组合作学习

好的学习活动,首先是要有目标。活动的目标意识要强,每一步行动都是为了目标达成,可检测。第二是要有“研究”,既有个体的研究,又有伙伴的研究。第三是要有结构。优化组合学习内容,彰显核心内容、核心价值,可以举一反三;优化组合学习过程,不零乱,不琐碎,让组合拳有威力;学习方法与教学方法选择适当,遵循规律。最后是要有效益。关注到儿童的可持续发展。

下面我们来看《金色的草地》的重点活动设计:

小组合作学习

(1)自读课文课后第3段,小组合作完成课后第2题。

(2)读一读,想一想,体会作者观察的细致。在文中圈画出关键词句。

早上,草地是绿色的,因为蒲公英的花朵合拢了;

中午,草地变成金色了,因为蒲公英的花朵张开了;

傍晚,草地又变绿色的,因为蒲公英的花朵又合拢了。

预设一:从“早上、中午、傍晚”中,体会草地颜色的变化

预设二:从花瓣“张开、合拢”,发现草地颜色变化的原因

预设三:交流体会作者观察的细致

(可能趴在地上,可能看了很久)(凑到跟前闻一闻,摸一摸)

(可能要借助一些工具)(边看还要边思考)(借助相机记录下来)……

依据课后习题层层推进之后,引导学生得出结论:当像作者这样仔细观察周围的事物时,就会对它有更多了解。

2.设计有层次的朗读教学

统编教材课后习题在编写时着力体现了学生的学习地位、方式和途径,而核心学习方法是“朗读”。新课标明确指出:阅读教学要重视朗读,要让学生充分地读,在读中整体感知,在读中培养语感,在读中受到情感的熏陶。真正有“语文味”的课堂,一定伴隨着朗读的旋律,它将激发学生学习语文的热情,不断深化对语文学科的理解。但课堂中的朗读教学不能只局限在讲读,它应是配合重点学习活动的有层次的教学。

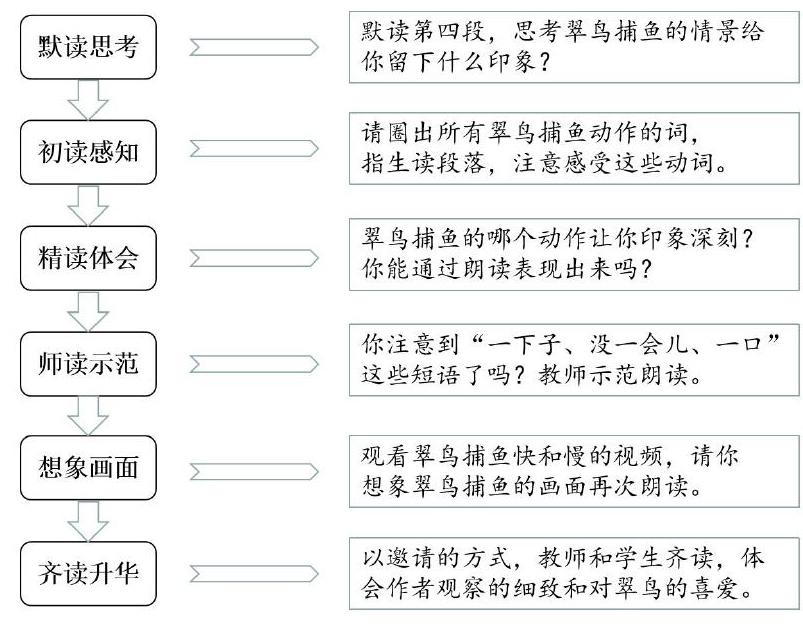

来看《搭船的鸟》这一课的第二个课后习题,也即本节课重点学习活动:在教学时用朗读推进学生的“深度学习”。

三、课后习题是学生语言积累与训练的密钥

崔峦曾经说过:“要提高小学语文阅读教学的实效性,在操作层面上要解决的第一个问题就是教师如何准确深入地解读文本。”而统编版教材的课后习题里就藏着理解教材文本的钥匙。这些习题是编选教材的专家团队反复打磨教材后,依据学生的年段特点以及语文核心素养设计出来的,它能够有效地帮助学生积累和训练语言表达。对话课后习题,教师不但可以弄清楚编者意图,更可以与文本作者进行“内在交流”,并在思维碰撞的过程中形成独特的个人理解和体验。

统编版教材在课后习题的编排上,能够有层次、有目的地幫助学生积累与训练语言表达。围绕课后习题,学生对文本信息的整合不应是简单的拼凑,而是在读懂课文的基础上进行关键信息的提取并加以思考,真正做到与作者产生情感共鸣。具体来看,课后习题除了通过朗读、背诵课文等方式积累词句以外,还有读一读、记一记、小练笔、阅读链接等多种形式。

在《搭船的鸟》中,为了让学生理解作者是如何观察翠鸟的外形,设计了这样的“对比学习”,以此来品味作者语言表达的准确:

自读第二段,说说这只翠鸟给你留下了什么印象。同桌交流。

(1)抓“翠鸟的颜色”。“翠绿”“蓝色”“红色”。这是光的三原色,鲜艳、明亮、醒目、惹人注目。

(2)“羽毛翠绿”对比“它的羽毛是绿色的”。在词语的比较中,体会作者观察的细致。

(3)“比鹦鹉还漂亮。”鹦鹉是我们常见的一种漂亮的小鸟。作者在观察这只翠鸟时,不仅对它浑身的颜色进行了细致观察,还拿它和其他事物进行比较。

在语言的品味中,学生不仅认识了这只美丽的翠鸟,也充分感知到了作者观察的细致,体会到作者语言表达的准确。

因此,加强对课后习题的深入解读,利用课后习题设计课堂教学,可以不断推进课堂中学生的“深度学习”,能让学生在真实的体验中有感而发,逐渐形成积极主动、乐于表达、爱学要学的能力,发展学生的核心素养。这样学生才能以整个的、结构化的知识为学习内容,触类旁通、逐渐掌握知识迁移的能力,不断提升课堂学习效率,培养学生良好的语文核心素养。

(作者单位:江苏省南京市力学小学)