医用含铜抗菌金属

——从研究走上应用

2021-06-03于亚川

杨 柯 任 玲 于亚川

1(中国科学院金属研究所 沈阳 110016)

2(苏州森锋医疗器械有限公司 苏州 215000)

1 引 言

金属材料具有无可比拟的优异的综合力学性能(强度、塑形、韧性、硬度、疲劳、磨损、扭转等)、良好的耐蚀性能、易加工成形、生产工艺稳定和应用可靠性高等一系列优良特性,一直是医学临床上用量大而广泛的一类生物医用材料,是需要承受较高载荷的骨、齿等硬组织修复治疗,以及介入治疗支架的首选材料,大量应用于制造骨科、齿科、介入支架等医疗领域中的各类医疗器械以及各种外科手术工具。其中,骨折内固定系统、人工关节、人工椎体、颅骨修复支架和网板、牙种植体、心血管支架等是较为典型的高端产品代表,涉及大量不同种类和规格的产品。因此,现有医用金属材料的性能提升和发展新型医用金属材料,对于进一步提升金属医疗器械的性能水平并扩大其医疗功能,提高相关产品的市场竞争力,造福广大患者,都具有重要的现实意义。

在医用金属材料中,目前用量最大的是不锈钢、钛及钛合金和钴基合金三类材料。随着医疗技术的不断进步和发展以及大众生活质量的普遍提高,面对医用高分子、生物陶瓷和医用复合材料等其他类型生物医用材料的发展和广泛临床应用,医用金属材料的应用和发展受到了严峻的挑战。近 20 年来,以进一步提高医用金属材料的强韧性、耐蚀性、耐磨性、生物相容性、力学相容性甚至生物活性等为目标的研究和开发方兴未艾,发展出以高氮无镍不锈钢、低模量钛合金、抗菌金属、生物可降解金属、生物功能化金属、表面生物活性涂层、耐磨涂层、药物涂层等为突出代表的新型医用金属材料及相关表面改性技术,为金属医疗器械产品的发展和应用带来了新的机遇。医用金属材料正在向着生物相容性更佳、综合性能更优、具备特定生物活性的方向发展,有望在未来的生物医用材料临床应用中继续保持重要地位。

我国在医用金属材料的研究、生产和应用方面有较好的基础,基本能够满足金属医疗器械产品对材料的需求。同时,我国在新型医用金属材料的研究开发方面走在国际前列,其中医用含铜抗菌金属、生物功能化金属、生物可降解金属、低模量钛合金等在国际上独树一帜,且正在被逐步推向临床应用,有引领国际发展之势。

2 与植入物相关的感染问题

与植入物相关的感染(Implant Related Infection)是医学临床中长期存在并迫切需要解决的一个重要问题。例如在骨科临床中,即使是在严格执行无菌手术操作并服用抗生素的前提下,全髋或全膝关节置换、肿瘤切除后的体内假肢置换、脊柱矫治、创伤治疗中的内外固定等术后的感染发生率仍有相当大的比例[1]。统计数据显示,美国每年发生的院内感染病例中约一半与植入物有关[2],英国用于治疗和控制与植入物相关的感染的花费每年也要 700~1 100 万英镑[3]。

临床上一旦发生植入物相关感染,就可能会导致发生局部组织破坏,病原性细菌的全身扩散,轻则只是植入治疗的失败,重则可能会导致并发症或引发新的疾病,如骨髓炎和败血症,更甚时则需要采取截肢手术[4]。这种感染通常都难以控制,可能会反复发作。一般是取出植入物,并需要长期的抗感染治疗,且只有感染得到控制后才能再次手术。因此,大大增加了患者的心里及经济负担,以及再次手术带来的新风险。

因此,采取多种方式来积极预防植入物相关感染的发生非常必要。目前临床上主要采取 3 种预防措施:(1)营造高度清洁的手术环境;(2)减少术中可能发生的细菌污染;(3)在手术期预防性地应用抗生素。但在应用抗生素来降低感染率方面,尚未有根本性突破。另外,随着抗生素耐药菌株的增多,感染问题日趋严重。因而发展防治植入物相关感染的新策略,对于保障患者的身体健康、降低医疗费用支出等均会产生显著的社会效益和经济效益。

3 医用含铜抗菌金属的创新研究

如果植入材料自身具有强烈的抗菌功能,必然会有助于大幅降低植入物相关感染发生的风险,并避免滥用抗生素及抗生素耐药等问题,有效减小服用抗生素给患者带来的副作用,起到有效预防感染的作用。因而,发展自身具有抗菌功能的新型医用金属材料是降低或能够解决植入物相关感染问题的一种全新策略,具有重要的临床应用价值。

形成细菌生物膜是引发植入物相关感染的主要原因[5]。细菌生物膜是细菌群落在水性环境中的定居和繁殖场所[6],其形成主要包括细菌黏附、聚集生长、胞外基质形成、细胞脱落并扩散[7]等4 个过程。成熟的细菌生物膜会产生胞外多聚物(EPSs),其能帮助细菌从周围环境中获取营养物质[8]。随着细菌的不断扩增繁殖,生物膜中的细菌又可在适宜的条件下被释放出来,成为游离细菌。其中,生物膜中含有多糖类、蛋白类、核酸类、脂类物质等多种物质[9],使生物膜保持结构完整性,并为细菌提供了免受抗菌药物作用及发挥自身免疫防御机制的理想宿居场所。目前细菌生物膜已对传统的抗菌药物产生很强的耐药性[10]。此外,膜内细菌群落的营养物质相对缺乏,细菌处于饥饿状态,因而生长缓慢,多数处于静止期,导致抗菌药物难以作用,同时促使细菌的耐药性得以增强[10]。

因此,研究开发自身具有抗菌功能和抑制生物膜形成功能的新型医用金属材料,应该是有效减少植入物相关感染发生的一条重要途径。这一创新研究的基本思想是在现有医用金属材料中加入适量具有抗菌功能的金属元素(如 Cu、Ag),在不降低材料原有各项性能和满足生物安全性的前提下,赋予材料强烈的抗菌功能,并能抑制材料表面形成细菌生物膜,从而在植入材料源头上避免或大幅降低植入物相关感染的发生[11]。

人们很早就开始利用铜(Cu)离子的杀菌功能,200 多年前就有人使用硫酸铜来防治小麦腥黑病。100 多年前法国人 Milharde 开发出著名的具有杀菌功能的含 Cu 离子波尔多液,解决了法国波尔多地区的葡萄连年遭受病虫害的问题。随后相继出现了很多种含 Cu 离子杀菌剂,使 Cu离子的杀菌功能得以广泛应用。

多年来人们对铜的杀菌机制开展了大量研究,提出了多种铜离子杀菌机制,其中包括:铜离子与细菌外膜直接作用使细菌外膜破裂,使细胞失去必要的营养物质和水分,最终萎缩凋亡;细菌与铜离子发生接触时在细胞膜上发生短路,细胞膜产生破洞;铜与推动新陈代谢反应的酶结合可使细菌失去活性,细菌将无法呼吸、进食、消化和产生能量等。

Cu 作为钢及很多合金中常见的合金化元素,适量加入可提高钢的强度和耐均匀腐蚀性能,并改善钢的冷变形加工性能。人们还将适量Cu 加入到钛合金中,通过析出强化作用来提高钛合金的强度和耐磨性。这些都为通过合金化途径来发展自身具有抗菌功能的新型含铜医用金属材料创造了有利的条件。

另一方面,Cu 也是人体中不可缺少的微量元素,其对于结缔组织的形成、神经系统、心血管系统以及骨骼的发育都十分重要。Cu 还参与铁和能量的代谢,在许多酶的反应中消耗分子氧而充当还原剂的作用。Cu 在人体内的含量为100~150 mg,血清铜正常值为 100~120 μg/dL,是含量位居第二位的人体必需微量元素。世界卫生组织建议成人每 1 kg 体重每天应摄入 0.03 mg的铜。铜主要通过胆汁进行排泄,胆汁中含有低分子和高分子量的铜结合化合物,前者多存在肝胆汁中,后者则多在胆囊胆汁中。少量 Cu 经肠壁排泄,微量 Cu 则经尿液排泄[12]。如果人体内缺 Cu,那么将可能会导致贫血、骨质疏松、冠心病等疾病的发生[13]。以上 Cu 生物学特性表明,含铜金属材料具备了作为植入物材料的生物安全性基础。

近年来,利用 Cu 离子所具有的强烈和广谱杀菌能力,中国科学院金属研究所通过在现有医用金属材料中添加适量 Cu,率先研究开发出多种系列医用含铜抗菌金属新材料,包括抗菌不锈钢(304-Cu[14]、316L-Cu[15]、317L-Cu[16])、抗菌钛合金(Ti-Cu[17-18]、Ti6Al4V-Cu[19]、Ti15Zr-Cu[20])、抗菌钴基合金(CoCrMo-Cu[21]、L605-Cu[22])、抗菌镁合金(Mg-Cu)、抗菌钽合金(Ta-Cu)等,几乎覆盖了临床上应用的主要医用金属材料,拥有全部自主知识产权。目前国内外仅在含铜抗菌钛合金方面有少量相关研究报道[23-24],但尚无自身具有抗菌功能的金属医疗器械产品的上市应用。医用含铜抗菌金属材料的研究开发,为金属医疗器械产品的创新发展提供了新的材料平台,具有诱人的临床应用前景。

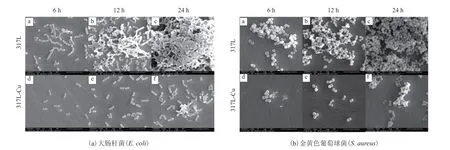

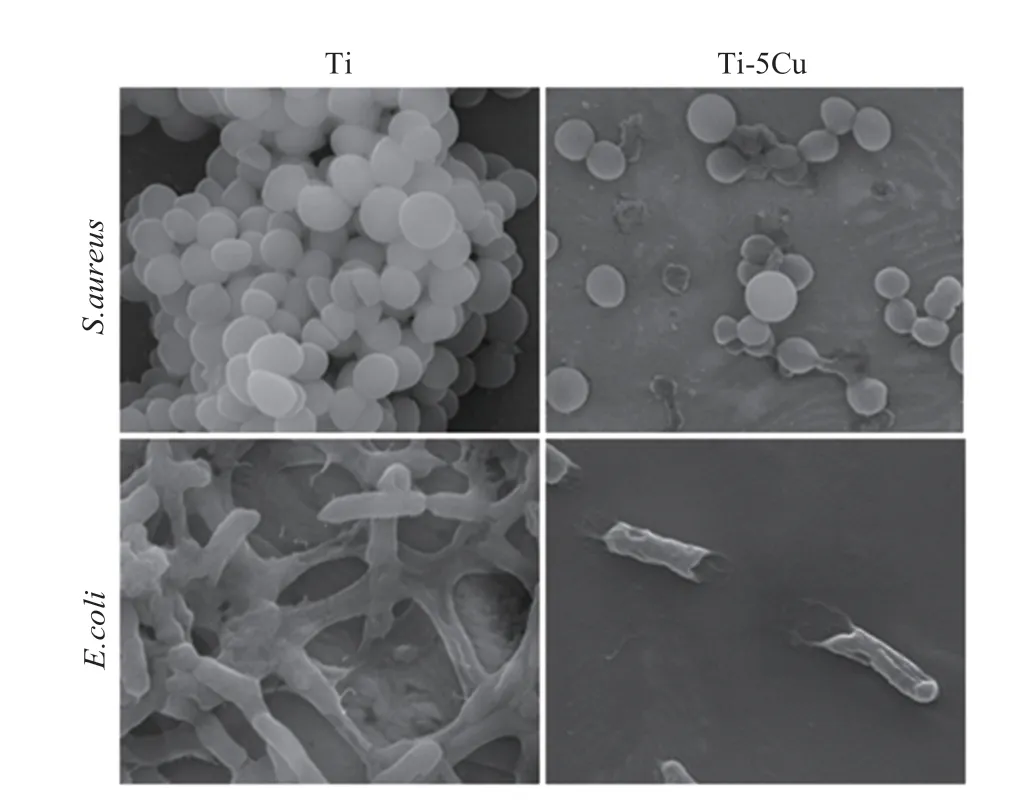

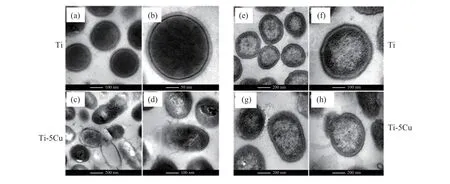

针对临床上亟待解决的骨科、齿科等领域中应用的金属植入器械相关的细菌感染问题,中国科学院金属研究所相关研究团队在医用含铜抗菌金属材料方面开展了大量系统和深入的研究,包括材料的制备与加工、结构与性能表征、抗菌特性、生物安全性、动物体内抗感染作用等,为该类新材料的临床应用奠定了坚实的材料学基础,同时提供了大量相关研究数据。图 1 显示[16],与临床上常见的感染细菌(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌)溶液共培养不同时间后,普通 317L不锈钢表面上逐渐形成致密的细菌生物膜,而317L-Cu(4wt.% Cu)不锈钢表面上只黏附有稀疏的细菌,表明含铜不锈钢可明显减少细菌在其表面上的黏附和繁殖。图 2 显示[18],分别与大肠杆菌、金黄色葡萄球菌溶液共培养 24 h 后,纯Ti 表面上形成了致密的细菌生物膜,细菌之间通过大量胞外基质相连,而 Ti-5wt.%Cu 合金表面上还是只黏附有稀疏的细菌,且部分细菌已经死亡,展现出强烈的抗菌功能。图 3 显示,Ti-5Cu合金对厌氧菌亦有强烈的杀灭作用[17],分别与易引起口腔疾病的两种典型厌氧菌(变形链球菌和牙龈卟啉单胞菌)共培养 24 h 后,Ti-5Cu 表面上的细菌观形态发生了明显变化,出现细胞变形皱缩、细胞壁/细胞膜损伤、质壁分离、细胞质流失等现象,进而导致细菌死亡,而纯 Ti 表面上的细菌长势正常良好。

图1 317L 不锈钢和 317L-Cu 不锈钢分别与大肠杆菌及金黄色葡萄球菌溶液共培养不同时间后,材料表面上的细菌生物膜形成情况的扫描电镜照片[16]Fig. 1 Scanning electron microscope photographs of bacterial biofilm formation on surfaces of 317L and 317L-Cu stainless steels co-cultured with E. coli and S. aureus solutions for different times, respectively[16]

图2 金黄色葡萄球菌和大肠杆菌分别与纯 Ti 和 Ti-5Cu 合金共培养 24 h 后,材料表面上的细菌生物膜形成情况的扫描电镜照片[18]Fig. 2 Scanning electron microscope photographs of bacterial biofilm formation on surfaces of Ti and Ti-5Cu alloy co-cultured with S. aureus and E. coli for 24 hours,respectively[18]

从细菌膜结构观察、氧化应激反应、呼吸作用、基因完整性与毒性等方面对医用含铜金属抗菌机理的探索研究表明[25],当含铜金属与细菌液接触后,材料表面持续和微量溶出的 Cu 离子与细菌发生交互作用,破坏了细菌外层的细菌膜,增大了细菌膜的通透性,导致细菌中的蛋白质和还原糖等物质渗漏。材料表面释放出的 Cu 离子还破坏了细菌的呼吸链,产生大量活性氧物质(ROS),抑制了细菌的生长和繁殖。虽然细菌的 DNA 完整性保持良好,但是 Cu 离子对细菌的相关基因产生毒性,破坏了 DNA 的复制和扩增功能。

从考虑材料的生物安全性角度出发,将317L-Cu 抗菌不锈钢样品在生理盐水中浸泡不同时间后,利用原子吸收光谱(AAS)检测出样品每天的 Cu 溶出量约为 5×10-6mg/cm2。对于尺寸为 40 mm×10 mm×2 mm 的 317L-Cu 抗菌不锈钢骨板,其每天的 Cu 溶出量约为 5×10-6mg,远低于世界卫生组织推荐的成人每日 2~3 mg 的Cu 摄入推荐量[26],所以可初步判断含 Cu 不锈钢应该是生物安全性的。由于适量 Cu 的加入对耐腐蚀能力影响很小,因此含铜抗菌不锈钢在生理环境中的金属元素释放量与同类普通医用不锈钢的释放量相当,因而两者应该具有相同的生物安全性。此外,细胞毒性评价结果[27]表明,304-Cu 抗菌不锈钢对 L929 细胞(小鼠成纤维细胞)、MG63 细胞(人骨肉瘤细胞)、KB 细胞(人口腔上皮癌细胞)的细胞毒性与纯钛及 304 不锈钢相同,均为 1 级,满足对外科植入物材料的细胞毒性要求。

图3 共培养 24 h 后,纯 Ti 和 Ti-Cu 表面上的变形链球菌(S. mutans)和牙龈卟啉单胞菌(P. gingivalis)的透射电镜观察:(a-d)变形链球菌;(e-h)牙龈卟啉单胞菌[17]Fig. 3 After 24 hours of co-culture, transmission electron microscope observations of S. mutans and P. gingivalis on surfaces of pure Ti and Ti-Cu, (a-d) S. mutans; (e-h) P. gingivalis[17]

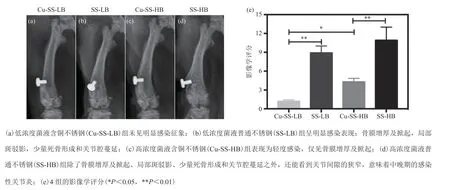

通过建立感染动物模型,开展医用含铜金属在动物体内的抗感染作用及相关机制研究[15,18,28],表明医用含铜金属植入物导致的感染发生率会大幅度降低,或完全受到抑制。例如,将316L-Cu(4wt% Cu)抗菌不锈钢和普通 316L 不锈钢做成骨螺钉,在不同浓度的金黄色葡萄球菌菌液中浸泡 6 min 后,植入大鼠的股骨外上髁,通过影像学、组织学和微生物学等方法研究抗菌不锈钢在动物体内的抗感染作用[15]。采用低浓度菌液(LB,1×105CFU/mL)处理不锈钢螺钉后,316L 不锈钢组表现出典型的内植物感染现象,影像学(图 4)上有典型的骨膜“双线征”和感染灶处的斑驳影,组织切片上可以看到骨膜增厚及大量炎症细胞浸润,在扫描电镜下可观察到螺钉表面上形成的细菌生物膜,而 316L-Cu 不锈钢组则没有明显的感染征象。当采用高浓度菌液(HB,1×107CFU/mL)处理不锈钢螺钉后,316L不锈钢组的感染进一步加剧,除了上述感染征象,还可在 X 射线片上看到明显的死骨形成,扫描电镜下能观察到更多的细菌生物膜形成,而 316L-Cu 不锈钢组仅表现为轻度的感染,只有骨膜刺激症状和少量炎症细胞浸润。由此说明316L-Cu 不锈钢在动物体内可有效预防由细菌引起的内植物感染,当细菌量增大时,也能在很大程度上降低感染发生率或感染程度。此外,植入含铜抗菌金属的动物体内多个重要脏器内的 Cu含量与普通金属植入相比无明显差异,各脏器组织没有发生变化,表明医用含铜抗菌金属在动物体内的生物安全性。

4 医用含铜抗菌金属的创新应用

图4 X 射线片及影像学评分[15]Fig. 4 Radiographs and radiographical scores[15]

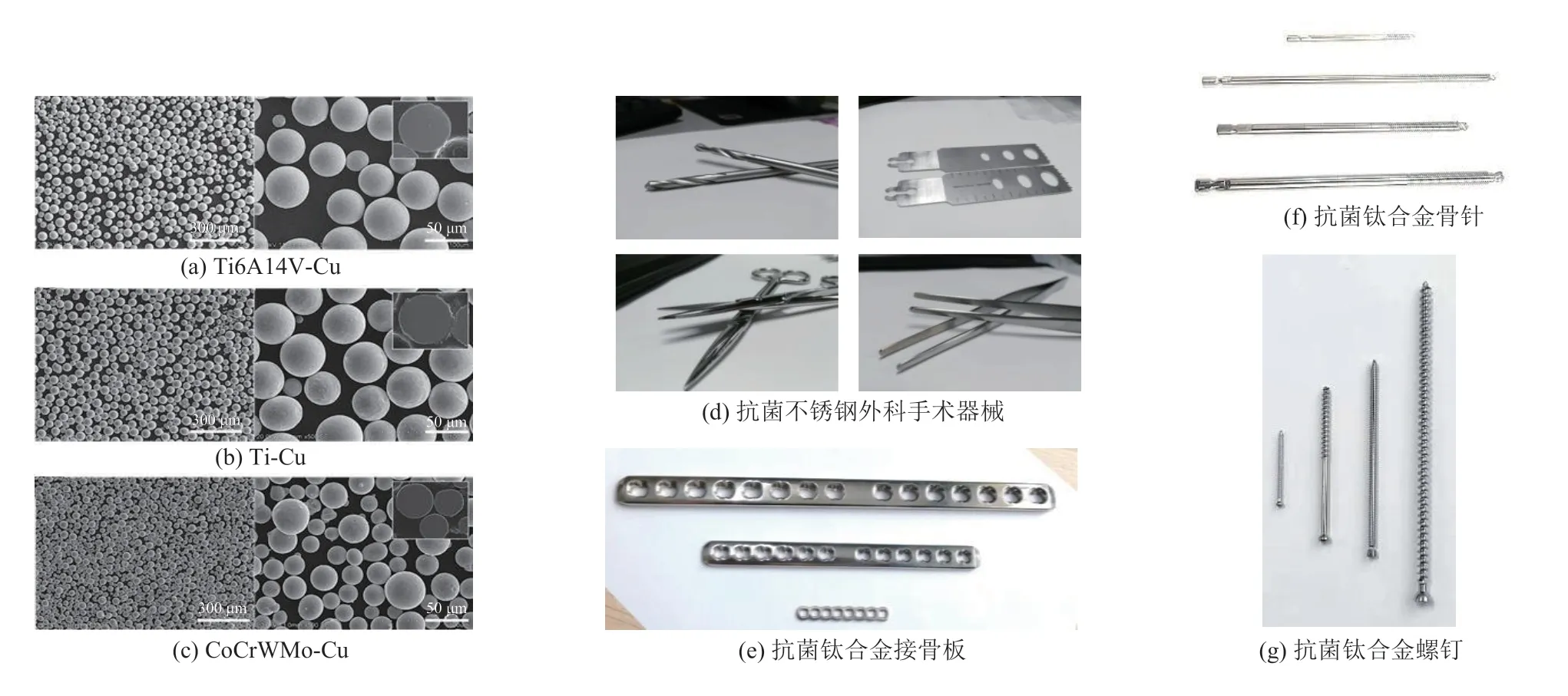

大量相关研究表明,医用抗菌金属已经具备临床应用的材料基础,中国科学院金属研究所与苏州森锋医疗器械有限公司等合作,开发多种抗菌金属医疗器械产品,例如骨折固定系统(板、钉、针等)、脊柱固定系统(棒、钉等)、人工关节柄、人工膝关节、牙种植体、牙正畸系统(托槽、弓丝、微种植钉等)、吻合钉等,多种材料系列的 3D 打印用抗菌金属粉末,以及抗菌不锈钢外科手术器械,如图 5 所示。中国科学院金属研究所首先建立了多个医用抗菌金属的企业标准,包括外科器械用抗菌不锈钢加工材、外科植入物用抗菌不锈钢加工材、外科植入物用抗菌钛合金加工材(Ti5Cu、Ti6Al4V5Cu),并申报了中国生物材料学会的团体标准。标准中的抗菌钛合金(Ti6Al4V5Cu、Ti5Cu)的力学强度均高于现有对应材料(Ti6Al4V、纯 Ti)国家标准的20%,这是由于含铜钛合金中 Ti2Cu 相的弥散析出以及加工工艺的改进均显著提高了材料的强度,但塑性要求依然保持不变。其次,委托四川医疗器械生物材料和制品检验中心(国家认可检测机构)对抗菌不锈钢(316L-Cu)、抗菌钛合金(Ti6Al4V5Cu、Ti5Cu)进行了全面的生物安全性检测,包括细胞毒性、急性全身毒性、皮肤刺激、皮肤致敏、鼠伤寒沙门氏菌回复突变、体外哺乳动物细胞 TK 基因突变、体外哺乳动物细胞染色体畸变、热原反应、植入后局部反应试验-骨植入等,全部满足我国国家食品药品监督管理总局(CFDA)及欧共体(CE)对金属植入物的相关要求。最后,完成了 Ti6Al4V5Cu 抗菌钛合金的吨级工业化试制,为开发抗菌钛合金骨科产品批量提供了原材料。

苏州森锋医疗器械有限公司采用 Ti6Al4V5Cu开发出抗菌钛合金骨折固定系列产品,其除具有优良的抗菌性能外,由于材料自身强度的升高,使产品的力学承载能力大幅提高,因此进一步提升了产品的生物力学安全性。产品的生物力学测试结果显示,与 Ti6Al4V 骨针竞品相比,Ti6Al4V5Cu 骨针的抗拉强度提高 25%,螺钉的扭转强度最大提高 89%,空心螺钉的扭转强度提高 62%,接骨板的静态弯曲载荷提高67%~89%,接骨板四点动态弯曲循环 100 万周次最大加载力提高 41%~91%。以上结果应该源于 Cu 在抗菌钛合金中的强化作用以及显微组织的细化作用,表明含铜抗菌钛合金植入器械同时具备降低细菌感染和提高力学安全性的优势,具有广阔的临床应用前景。

5 未来的机遇与挑战分析

图5 多种抗菌金属医疗器械产品及 3D 打印用粉末Fig. 5 A variety of antibacterial metal medical devices and powders for 3D printing

药品与医疗器械是治疗疾病的两大重要手段,西方国家在医疗市场中的“药械比”一般稳定在 1∶1,而我国曾经高达 7∶1,只是近年来才下降到 4∶1 或 3∶1。因此我国的医疗器械产品市场空间巨大。金属医疗器械大量应用于骨科、齿科、介入支架等医学临床。据统计,我国每年的骨科病人数量每年达到 1 600 多万,其中80% 以上需要进行手术治疗(约 1 300 万患者)。如果其中的 2% 发生感染,就会达到 26 万,若考虑自身易感染的糖尿病等患者群,数量则会更大,因而给患者带来的痛苦和经济负担不可估量。口腔是一个开放性的环境,发生感染的比例会更高。这为医用抗菌金属研究以及具有抗感染功能的新型金属医疗器械产品开发与应用带来了重大机遇。我国在医用抗菌金属材料的研究与应用方面走在国际前列,这必定会有利于提高我国金属医疗器械产品的国际竞争力。

然而,要推动我国抗菌金属医疗器械产品的开发与应用,还有诸多挑战需要面对。首先是行业的特殊性——医疗器械产品的开发与应用受到监管,产品需要注册检验和上市批准,一般都需要较长的时间,资金投入也较大。其次,要看到我国在医用抗菌金属等新型医用金属材料的研究方面已经走在国际前列,已经具备很强的创新能力,取得了很多创新研究成果,应该大力推动创新生物材料的相关产品开发与临床应用,因而需要树立国人的自信心以及呼吁国家在政策及资金等多方面的支持。最后,要多层次地开展医用抗菌金属材料的相关基础与应用研究,探索相关机制,使之得到不断发展,以使我国在这方面的研究始终保持国际上的领先地位。

6 致 谢

感谢国家自然科学基金重点和面上项目(51631009, 51371168, 31870954)、国家973项目(2012CB619101)、国家重点研发项目(2016YFC1100600, 2018YFC1106600)、地方政府(苏州市、慈溪市等)给予的相关研究支持。