中华优秀传统音乐在高校传承的多维路径探究

——以“粤乐”中华优秀传统文化传承基地为例

2021-06-03刘瑾吴思宇

刘瑾,吴思宇

(广州大学音乐舞蹈学院,广东广州 510006)

中华传统文化历史悠久,且蕴含着丰富的人文精神,千百年来,“以文载道”“以文化成”,其传承便是“中华民族精神基因的传承”[1],由此足可见其意义之重大。而中华优秀传统音乐,正是中华传统文化的重要组成部分。中华传统音乐源远流长,它不仅折射出中国传统文化的精神,同时也为当代大学生树立文化自信、坚定爱国主义信念提供了重要的支撑。近年来,中华优秀传统音乐的高校传承日益受到社会各界的重视,许多高校的相关活动开展得如火如荼。但是,目前中华优秀传统音乐高校传承中依然存在路径单一、系统化不足的现象,导致传统音乐的传承未能形成可持续发展的良性机制。因此,我们应当探索一种更为行之有效的多维框架,使其传承能够取得有序性、系统化、可持续的传承效果。

广州大学是一所地方性综合大学,既是以“广州”这种一线城市命名的高校,又是地处珠三角、展现了岭南文化特色的地方性大学。近年来,广州大学在中华优秀传统音乐文化传承领域做出较为突出的成绩,并于2018年被评为广东省首批中华优秀传统文化传承基地(以下简称为“基地”),传承的主要乐种为粤乐(广东音乐)。广州大学立足地方高校音乐人才培养的实际,充分利用广州的地域优势,将“传统音乐”这一特色作为核心目标,由“课程、表演、研究”这3 个维度为依托,在传统音乐特色课程体系建设、传统音乐表演实践、传统音乐文化研究等领域均取得了显著成绩,实践了“构建课程体系、力求保护性传承、师生互动创新研究”的中华优秀传统文化传承的多维路径。

1 “课程”:构建传统音乐课程

课程是人才培养的重要依托,是教学改革的重要环节。关于其概念,我国学者普遍认为:“课程是指一定学科有目的、有计划的教学进程。”[2]此种定位强调的是课程的学科属性及其计划性特征。还有学者从社会学的角度对课程进行了阐释,指出:“课程在本质上是社会文化的一种选择……课程就是学校选择文化的过程,而学校决定优先顺序,付诸实施的方式,就是课程设计”[3]。

的确,从文化的角度而言,课程的选择折射出的是文化的选择,因此,课程体系必然是文化选择的结果。基地便以课程的设置为基础,为传统音乐的高校传承打下了坚实的基础,也使课程成为中华优秀传统文化传承的重要途径。

在课程设置上,基地着重构建传统音乐的系列课程。其中,理论知识传授型的课程有:《中国传统音乐》《岭南传统音乐概论》《岭南乐种与乐器文化》等。通过教学,学生可以深入了解传统音乐文化,尤其是具有本土特色的岭南传统音乐文化的历史脉络、传承关系及音乐特点和基本规律。技能训练实践型课程有:《广东音乐及其演奏》《广东音乐“五架头”》《艺术实践》《艺术展演》(包括广东音乐、岭南古琴、潮州大锣鼓、粤曲演唱、广东汉乐等剧目组)。这些课程以专业技能训练为目标,侧重演奏能力培养。尤其是《艺术实践》与《艺术展演》课程,开课时间长,辐射面广,从大学一年级的下学期直到大三上学期,共持续4 个学期,学生们在这两门课程中得到了很好的传统音乐表演训练。设置中国传统音乐特色课程的意义是显见的[4]。一方面,可以凸显传统音乐课程的地方性特色,具有国家课程不可比拟的针对性、灵活性与实用性,一定程度上弥补了人才培养中地方性课程模块的缺失。另一方面,为中华优秀传统文化的传承做出了贡献,不仅使更多的大学生了解中国传统音乐文化的知识,感受中国传统音乐文化的魅力,同时也激发了大学生对传统文化的热爱,增强了他们的文化自信。

在课程资源方面,采用了“请进来、走出去”的方式,有效拓展了教学资源。我们结合地域优势,有效利用社会资源,将余其伟、卜灿荣、黄日进、梁玉嵘、谢东笑等广东本土的中国传统音乐表演名家、非遗传承人请进课堂,现身说法为学生们带来最具专业性的中国传统音乐,使学生能够对传统音乐形成多维感受,满足学生不同层面的学习需求。同时,在教师的带领下,走向民间,深入调查,对潮州音乐、广东音乐、粤剧等传统音乐进行了研究。此种“请进来、走出去”的教学方式,有效地拓展了教学资源,开阔了学生视野,培养了学生的创新能力。

2 表演:力求对中国传统音乐进行保护性传承

关于中国传统文化传承的方式,不同的学者持有不同的观点。有人强调事物的变化性,因为一切事物都处于永恒的不断变化中,所以原封不动的传统音乐传承是不存在的。正如赫拉克利特所指出的:“人不能两次踏入同一条河流”。也有越来越多的学者呼吁保持传统文化的本真性。著名学者冯骥才曾指出,“申遗”应当改为“审遗”,因为对传统文化的实际风格、价值及传承途径做出恰当的判断是必要的。还有学者明确指出,对传统音乐加以“保护与传承”非常重要。这里将“保护”用在“传承”之前,或可见对于“保护”的重视,毕竟,在传统音乐传承的过程中,不能仅仅以“永恒的变化”来解释所有的正确或不正确的主观选择,还是要注意保持传统音乐原有的“本真性”。由此也可以看到,学者们已经明确认识到传统文化有可能濒临变异的困境[5]。可以说,如果传统音乐文化的传承不仅离开了原初的环境,甚至与原初的风格都渐行渐远,那这种传承将是毁灭性的,对于真正的中国传统音乐文化而言有可能是灭顶之灾。

基地组织各级各类表演及比赛的过程中,十分注重中华优秀传统音乐所固有的韵味,做到了“保护性”传承,而不是“破坏性”传承。在乐队编制、作品选择等方面,都严格遵循中国传统音乐的原本规则,凭借原汁原味的表演,得到了业界普遍的认可。学生演奏中国传统音乐参加各级技能竞赛,获得奖项近20项;两次获广东省高雅艺术进校园项目(广东音乐专场,2018、2019)。

在基地的历次“高雅艺术进校园”活动中,往往包括这样两个环节。第一部分为讲解部分,基地乐团负责人黄颖仪教授对广东音乐特色乐器——高胡、笛、洞箫、椰胡、二弦、竹提琴——的来源、乐器性能、发音特点等进行介绍,让听众们对广东音乐民间乐器的形制、音色等有直接的感性认识。第二部分为名曲演奏。常常演奏的乐曲有:《步步高》《雨打芭蕉》《禅院钟声》《孔雀开屏》《粤乐三章》《柳浪闻莺》等十分经典的广东音乐名曲。从对传统乐器的介绍与重视,到经典曲目的演奏,均体现出对传统音乐的高度尊重与对传统音乐风格的保护。由此,基地做到了对传统音乐的“保护性”传承。

3 研究:师生互动的创新研究机制

学术研究,是高校的重要职责之一,也是中国传统音乐文化传承的必要支撑。广州大学在教师与学生领域均明确了本体文化研究的重要地位,而且达成了教师与学生互相激发、互相协作的良性态势。教师们不仅在教学中认真传授传统音乐的知识,同时还积极从事、并带领学生开展传统音乐的相关研究,制订了详细的田野工作计划,明确现场的研究意图和目标,亲自带领学生搜集整理传统音乐的活态资料,使学生在研究活动中得到了很好的锻炼[6]。

在教师的积极带动与指导下,近5年来,学生撰写与中国传统音乐相关的毕业论文66 篇,另外,获大学生创新训练项目7 项,挑战杯校级重点项目1项,且均与教师的传统音乐研究项目密切相关。由此可见,师生共同开展传统音乐的相关研究,“教师课题—学生毕业论文—学生研究项目” 三者之间已经形成了联动机制。通过论文撰写与课题研究,提升了学生从事传统音乐研究的能力,更重要的是,可以使他们成为积极的传统音乐的继承者、“非遗” 保护的基层研究者,这一点在近几年毕业生服务社会的情况中已有明显显现。

表1 仅粤乐(广东音乐)、粤曲、粤剧等本土乐种,来展示教师科研项目与学生的论文标题,足可见二者之间的密切关系。

4 多维路径的实施成效

广州大学的中国优秀传统音乐的多维路径传承,取得了显著的成效。

第一,解决了音乐人才培养同质化的问题。目前的高等音乐教育人才培养往往遵循西方音乐教学的体系,在课程设置、教学内容、教学方法等方面出现同质化现象。该校开设传统音乐相关课程,组织学生进行传统音乐地唱奏,并且以教师的传统音乐研究项目为依托带动学生进行传统音乐的研究,成绩斐然。

表1 教师课题与学生论文情况对照表

第二,为传统音乐的传承培养了有用人才。目前,传统文化进课堂的实践活动开展得如火如荼,社会对于擅长传统音乐教学的人才的需求十分迫切。地方高校正是为当地的社会发展提供人才支持的,所培养的学生应该能够担负起粤乐、粤曲的排练指导等。因此,这对于提升毕业生的就业能力而言起到了重要的作用。

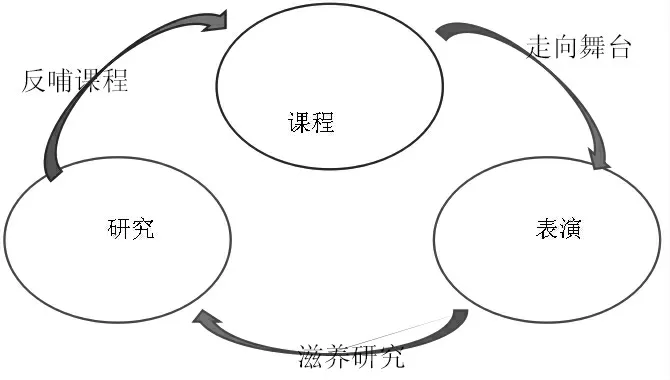

第三,达成了中国传统音乐传承的可持续发展效果。授人以鱼不如授人以渔,对于中国传统音乐传承而言亦是如此。如果仅仅通过“课程”“表演”“研究”中的任何一项途径,都不能使学生既获得系统的中国传统音乐知识,又掌握传统音乐表演的技能,同时还对传统音乐有深入的研究与认识。而且,这3 个维度之间还呈现出相互转换的关系: 课程中学习的曲目走向舞台成为表演的作品;舞台表演实践的体验成为创新研究的选题;创新研究的内容又反哺课程,使得课程内容更具深度与广度(见图1)。于是,传统音乐文化传承的良性多维途径得以建构。

图1 课程内容

总体看来,广州大学的中华优秀传统音乐文化传承成绩斐然,在课程设置、舞台表演、相关研究等多个维度及其结合互融上探索出了一条颇有成效的路径,对国内综合类大学的优秀传统文化传承有一定的启示意义。