基于供需关系的西南喀斯特区生态系统服务空间流动研究

2021-06-03张欣蓉王晓峰程昌武刘世荣周潮伟

张欣蓉,王晓峰,程昌武,4,刘世荣,周潮伟,6

1 长安大学地球科学与资源学院,西安 710054 2 长安大学土地工程学院,西安 710054 3 陕西省土地工程重点实验室,西安 710054 4 中国科学院水利部水土保持研究所,杨凌 712100 5 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所,北京 100091 6 中国科学院生态环境研究中心,北京 100085

生态系统服务是人类直接或间接从生态系统中获得的各种产品与惠益[1],与人类福祉密切相关,是人类生存与发展的基础[2]。在全球变化背景下,随着人类活动的加剧导致全球环境破坏、生态退化、生物多样性丧失,损害生态系统的健康,从而威胁人类福祉[3- 4]。联合国千年生态系统评估计划对全球24项生态系统服务进行评估,发现约60%生态系统服务类型都在退化,如淡水供应、侵蚀控制、区域气候调节等[5]。生态系统服务是连接生物过程和人类福祉的桥梁和纽带,其研究应包括自然和社会经济两方面:既关注生态系统服务的自然供给,同时重视人类从自然中获得惠益的生态系统服务需求[6]。生态系统服务流是实现生态系统服务供给和人类需求耦合的重要桥梁[7],对生态系统服务的输送、转化和维持具有重要的作用[8]。从授粉[9- 10],物种迁徙[11]、水文[12]以及污染物的传输[13]等,与生态系统服务相关的各个研究领域都认识到空间流动的重要性。因此,需要对生态系统服务从产生、流动到使用的全过程进行研究,理清生态系统服务从供给到达需求的流动过程,才能明确生态系统服务变化究竟对人类福祉产生了什么样的影响[14]。

自千年生态系统服务评估以来,全球范围内掀起了生态系统服务研究的热潮,并在生态系统服务空间制图、价值评估、形成与影响机制、多种类型生态系统服务之间的权衡协同关系等多个方面,取得了较大的研究进展[15- 18]。随着生态系统服务研究的不断深入,生态系统服务研究中越来越关注人类需求,离开人类受益者,生态系统的结构和过程无法形成生态系统服务[19- 20]。因此,国内外学者对生态系统服务供需开展了大量基础研究和应用研究,如张立伟等[21]认为供给与需求是生态系统服务研究的一项重要内容;Goldenberg等[22]以瑞典西德哥尔摩地区为景观案例,选取气候调节和洪水调节两个调节服务,量化并绘制潜在和实际生态系统服务供需;刘立程等[23]以兰州市为例,分析研究区产水、食物供给、碳固定和土壤保持4项服务的供需匹配状况。生态系统服务流可以将具有空间异质性的供给与需求有效连接,目前处于发展的起步阶段,并向着定量化和空间化的趋势发展[24]。如Li等[25]基于流量比对关中-天水经济区碳固定服务的供需空间匹配特征进行研究,并量化固碳服务流的大小和方向;Li等[26]利用水文模型从格网尺度和行政区尺度对京津冀区域水源供给服务流和水安全格局进行研究;Xu等[27]基于修正风蚀模型(RWEQ)和混合单粒子拉格朗日积分轨迹模型(HYSPLIT)模型了宁夏自治区盐湖县防风固沙服务的时空格局和流动轨迹。综上所述,目前较多学者主要通过生态系统服务供给的变化描述其对人类福祉的影响[28- 30],但这些研究忽略了受益区的具体空间位置,没有综合考虑生态系统服务供需的空间异质性及空间错位问题[8];其次静态研究较多,重点探讨供给和需求在某一时间点的空间和数量关系,少数涉及时间段内两者的时间和空间动态[31];现有的生态系统服务流动的研究大多还停留在概念化和初步探索阶段,明确绘制具体服务流路径的研究相对较少[32- 33]。

西南喀斯特区是我国典型的生态脆弱区。近年来,由于喀斯特地区自身脆弱的生态条件,加之人为干扰和资源的不合理利用,导致区域内生态环境退化,自然灾害频发,产生严重的水土流失和石漠化现象,极大破坏了生态系统的结构和功能,威胁人类的生存和发展[34]。因此,以西南喀斯特区为研究区,分别运用RUSLE、CASA、InVEST三种生态模型精准核算2000—2015年土壤保持服务、固碳服务和产水服务的供给量,基于土地利用数据和社会经济数据对三种服务的需求进行量化和空间化,揭示生态系统服务供需数量关系和空间匹配特征,最终确定生态系统服务的供给区、需求区以及服务流的传输路径和流量。这不仅可以丰富生态系统服务的相关研究,还可以为生态补偿、国土空间规划、生态系统服务付费提供科学依据和理论支撑,对于实现区域可持续发展及提高人类福祉具有重要意义。

1 研究区概况与数据来源

1.1 研究区概况

西南喀斯特区包括:四川、重庆、湖北、湖南、云南、贵州、广东和广西8个省份,占地面积约193万km2(图1),岩溶面积占八省总面积的26.51%。气候类型为典型的亚热带季风气候,年平均气温-11.12—24.56℃,年降雨量450.11—2759.88 mm。植被类型主要为亚热带常绿阔叶林、少部分区域分布有热带季雨林、雨林和青藏高原高寒植被。我国西南喀斯特区是全球喀斯特集中分布面积最大,岩溶发育最强烈、景观类型复杂、生物多样性丰富、生态系统极为脆弱的典型地区,在全球喀斯特生态系统中占重要地位[35]。

图1 研究区概况Fig.1 Study area

1.2 数据来源与处理

本文所使用的基础数据包括以下几类:①气象数据:包括西南喀斯特区以及周边气象站点的太阳辐射、降水量、温度等数据,来源于中国气象科学数据网站(http://data.cma.cn/)。风速和风向数据数据来源于欧洲中期天气预报中心(https://www.ecmwf.int/)。②NDVI数据:来源于美国国家航空航天局(NASA)的MODIS数据(https://search.earthdata.nasa.gov/search),空间分辨率为250 m。③土地利用数据:2000、2005、2010和2015年,空间分辨率1km,来源于资源环境数据云平台(https://www.resdc.cn/)。④土壤数据:采用基于世界土壤数据库(HWSD)的中国土壤数据集(v1.1),来源于寒区旱区科学数据中心(http://westdc.westgis.ac.cn)。⑤DEM数据:来源于地理空间数据云(http://www.gscloud.cn),空间分辨率为30 m。本文基于填洼的DEM数据,计算水流的方向与汇流积累量,并以100 km2作为流域最小集水面积阈值提取喀斯特区域的水系河网,并将整个区域划分为106个流域。⑥社会经济数据:主要包括牲畜数量、氮肥施用数量、用电量、蒸汽和热水的用量、城乡居民人口、GDP等,主要来源于国家统计局、各省市统计局、水资源公报、土壤保持公报等。将所有空间数据统一为Albers投影,空间分辨率为1 km。

1.3 生态系统服务供需评估

1.3.1土壤保持服务

本研究基于修正土壤流失通用方程(RUSLE),土壤保持服务的供给量以潜在土壤侵蚀量与实际土壤侵蚀量之差作为衡量指标。实际的土壤侵蚀是人类期望能够被治理的和期望获得的生态系统服务数量,因此,本研究以实际的土壤侵蚀量表征土壤保持服务的需求量。具体计算公式如下:

供给量:

Ac=Ap-Ar=R×K×LS×(1-C×P)

(1)

需求量:

Ar=R×K×LS×C×P

(2)

式中,Ac为土壤保持量,Ap为土壤潜在侵蚀量,Ar为实际土壤侵蚀量;K为土壤侵蚀因子;LS为坡度坡长因子;P为水土保持因子;C为植被覆盖因子,具体计算过程详见参考文献[36]。

土壤保持服务流是指沉积物的源、汇和使用者之间建立的空间连接,也就是从土壤侵蚀供给区到需求区的空间移动。泥沙在到达河流前,先被地上径流携带,从较高的地方移动到较低的地方,然后汇入河流,被携带到中下游。因此,本研究以子流域为连通尺度,将土壤保持供给能满足需求的流域视为供给区,相反,将供给难以满足需求的流域视为需求区。土壤保持服务流路径主要依据地形和河流水文网确定,流量主要依据供给盈余量确定。

1.3.2产水服务

本研究采用InVEST模型中的产水模块计算区域产水服务供给量[37],该模型基于水量平衡原理,利用区域水分的输入量降水与输出量蒸散发的差值得到区域生态系统的产水量。以地区水资源的消耗量作为产水服务需求的保守估计根据。ARIES模型中对水资源消耗的定义与分类[38],水需求模型主要包括4大类:农业用水、工业用水、居民生活用水(又分为农村居民与城镇居民)、牲畜用水,由于数据限制,本文没有计算牲畜用水量。计算公式如下:

(3)

(4)

PETx=Kcx×ETox

(5)

(6)

需求量:Wtot=Wagr+Wind+Wdom=Ax×Agrx+Gx×Indx+Px×Domx

(7)

式中,WYx为栅格单元x的产水量,Px为年降雨量,AETx为年实际蒸散量,PETx为年潜在蒸散量,ETOx为参考植被蒸散量,KCx为作物蒸散发系数,AWCx为植物可利用含水量,wx为经验参数。Wtot为总需水量,由Wagr农业灌溉用水量、Wind工业用水量和Wdom居民生活(城,乡)用水相加得到;Wagr农业灌溉用水量由Ax耕地面积与Agrx实灌亩均用水量相乘得到;Wind工业用水量由Gx工业GDP生产总值与Indx每万元GDP所消耗的年均用水量相乘得到;Wdom居民生活(城,乡)用水由Px人口总数(分城、乡人口)与Domx城乡居民的年均生活用水量相乘得到。其中各省实灌亩均用水量、每万元GDP所消耗的年均用水量和城乡居民生活日均用水量指标均来自于各省的《水资源公报》。

产水服务流以地势高低造成的重力差异而引起的“水往低处流”作为水流移动的直接动力,以河道作为传递通道,从上游流动到下游的定向服务流[38]。因此,本研究根据河流的水文连通性,以子流域为连通尺度,识别产水的供给区和需求区。以河流水系网络确定产水服务流的路径,以流域的水供给盈余量确定流量。

1.3.3碳固定服务

在本研究中采用植被净初级生产力(net primary productivity, NPP)表征碳固定服务的供给量,选用朱文泉等改进的Carnegie-Ames-Stanford Approach (CASA)实现对NPP的模拟[39]。CASA模型因其计算精度较高、数据和参数容易获取等优势,已被广泛应用于不同尺度上NPP的计算。以地区碳排放量作为碳固定服务需求量的保守估计值[40- 41],结合栅格化的人口密度数据、GDP数据、NDVI以及土地利用数据,得到研究区碳固持服务的需求空间分布图。具体计算公式如下:

供给量:

NPP(x,t)=APAR(x,t)×ε(x,t)

(8)

APAR(x,t)=SOL(x,t)×0.5×FPAR(x,t)

(9)

ε(x,t)=Tε(x,t)×Wε(x,t)×εmax

(10)

需求量:Ctot=Cpop+Clive+Cfert+Cheat+Celec+Clucc

(11)

Cpop=p×l×365

(12)

Clive=EF(T)×N(T)/1000

(13)

Cfert=EF(NF)×N(NF)×44/28

(14)

Cheat+Celec+Clucc=ACh×EFh+ACe×EFe+ACl×EFl

(15)

式中,NPP(x,t)为植被净初级生产力,APAR(x,t)为植被吸收的光合有效辐射,由SOL(x,t)太阳总辐射量、FPAR(x,t)植被对光合有效辐射的吸收比例估算获得;ε(x,t)为光合有效辐射转化为有机碳的效率,由最大光能利用率(εmax)、温度胁迫(Tε)、水分胁迫(Wε)估算获得。Ctot为碳固定服务需求量,Cpop为居民呼吸碳排放量,由p人口数量和l每人每天呼吸CO2排放量计算得到;Clive为牲畜CH4排放量,包括驴、牛、山羊、骡子、马、绵羊,由EF(T)牲畜的排放因子和N(T)牲畜数量计算得到;Cfert为农业氮肥施用过程中N2O排放量,由EF(NF)氮肥施用排放因子和N(NF)氮肥施用量计算得到;Cheat为热力碳排放量,由ACh蒸汽和热水的供热总量和EFh蒸汽和热水的排放因子计算得到;Celec为电力碳排放量,由ACe使用电量和EFe电力排放因子计算得到;Clucc为土地利用变化的碳排放量,由ACl土地利用类型转移面积和EFl土地利用转移碳排放因子计算得到 。

在碳固定服务流模型中,碳释放生态系统作为碳源,所有碳源通过大气环流与碳汇和使用者联系在一起。依据区域碳排放量计算需求量,将每个区域内植被固定的残余量分配到每一个使用地点。未被固定的碳随大气环流运动到其他区域,被其他地区的固碳服务所消耗,因此,本研究依据碳供给量和需求量的大小关系,识别碳供给区和需求区。碳固定服务流路径主要依据年均风流场确定,流量主要依据供给盈余量确定,流速主要依据年均风速确定。

1.4 生态系统服务供需比

本研究引入生态系统服务供需指数(Ecosystem Services supply and Demand Index, ESSDI)来衡量区域生态系统供需状况。ESSDI是指区域生态系统服务供给和需求之间的比值,实现了生态系统服务供给和需求耦合[42]。

(16)

式中,S为生态系统服务的供给量,D为生态系统服务的需求量。

2 结果与分析

2.1 生态系统服务供给量时空变化分析

2000、2005、2010、2015年的土壤保持服务供给量分别为3204.30、3754.38、3888.99、3883.82 t/hm2,说明研究区2000—2015年土壤保持服务呈先增长后减少的趋势。2000—2015年土壤保持供给量的空间分布格局变化不大(图2)。整体上看:土壤保持的高供给区主要分布在四川省西部和云南省西部的林地和草地覆盖区,土壤保持量普遍高于5000 t/hm2。

2000、2005、2010、2015年的水供给量分别为1.72×105、1.36×105、2.35×105、3.92×105m3/km2,说明研究区2000—2015年水供给量大致呈先减少后增加的趋势。2000—2015年水供给的空间分布格局变化较大(图2),主要表现为2000年水供给的高值区主要分布在重庆、贵州和湖南,2010年水供给的高值区主要分布在湖北东部、广东北部和湖南地区,2015年水供给的高值区主要分布在湖北东部、广东、广西和湖南,水供给量普遍高于4×105m3/km2。

2000、2005、2010、2015年的碳固定服务的供给量分别为731.49、715.20、713.47、804.40 t/km2,说明研究区2000—2015年碳固定服务供给量呈先减少后增加的趋势。2000—2015年碳固定供给量的空间分布格局变化不大(图2)。整体上看:碳固定的高供给区主要分布在云南省的西南部和广东省,碳固定供给量普遍高于1100 t/km2。

图2 2000—2015年生态系统服务供给空间分布Fig.2 Spatial distribution of ecosystem services supply from 2000 to 2015

2.2 生态系统服务需求量时空变化分析

2000、2005、2010、2015年的土壤保持服务需求量分别为1951.57、2172.73、2048.31、2250.17 t/hm2,说明研究区2000—2015年土壤保持需求量大致呈波动增长趋势。2000—2015年土壤保持需求量的空间分布格局变化不大(图3)。整体上看:土壤保持的高需求区主要分布在四川省西部和云南省,土壤保持需求量普遍高于1000 t/hm2。

图3 2000—2015年生态系统服务需求空间分布Fig.3 Spatial distribution of ecosystem services demand from 2000 to 2015

2000、2005、2010、2015年的水需求量分别为0.92×105、0.93×105、0.98×105、0.96×105m3/km2,说明研究区2000—2015年水需求量大致呈先增加后减少的趋势。2000—2015年水需求量的空间分布格局变化不大(图3)。水需求的高值区主要分布在广东省东南部、湖北省东部、湖南东部,水需求量普遍高于2.5×105m3/km2。从图4可以看出各省份不同年份的水资源用途分类变化:除重庆外,其余所有省份农业灌溉用水最多。在2005和2010年重庆工业用水高于农业灌溉用水,而在2000和2015年工业用水和农业灌溉用水相对持平。工业用水量中属广东省最高,高于1.0×1010m3,其次为湖北和湖南。

图4 2000—2015年不同省份水资源用途分类柱状图Fig.4 The structure of water consumption from 2000 to 2015

2000、2005、2010、2015年的碳固定服务的需求量分别为225.47、312.36、369.31、393.83 t/km2,说明研究区2000—2015年碳固定服务需求量呈持续增长趋势。2000—2015年碳固定服务需求量的空间分布格局变化较大(图3),2000年碳固定服务高需求区分布在四川东部、重庆西部和广东东部,而在2015年四川东部、广东、湖南、湖北、重庆大部分区域均已成为高需求区,碳固定服务的需求量普遍高于500.00 t/km2。从表1中可以看出各省份不同年份碳需求结构变化:各省份不同类型碳排放中,电力碳排放占主导位置,其次为人口呼吸和土地利用转变。电力碳排放属广东最高,其次为四川和湖北。土地利用转变碳排放属云南最高,其次为四川和广西。居民呼吸碳排放属广东和四川最高。农业化肥碳排放属湖北最高,其次为四川。牲畜碳排放中属四川最高,其次为云南。除四川和湖北省以外,其余省份均不存在热力碳排放。

表1 研究区各类碳固定需求量变化表

A代表居民呼吸碳排放量,B代表农业碳排放量,C代表牲畜碳排放量,D代表土地利用变化产生的碳排放量,E代表热力碳排放量,F代表电力碳排放量

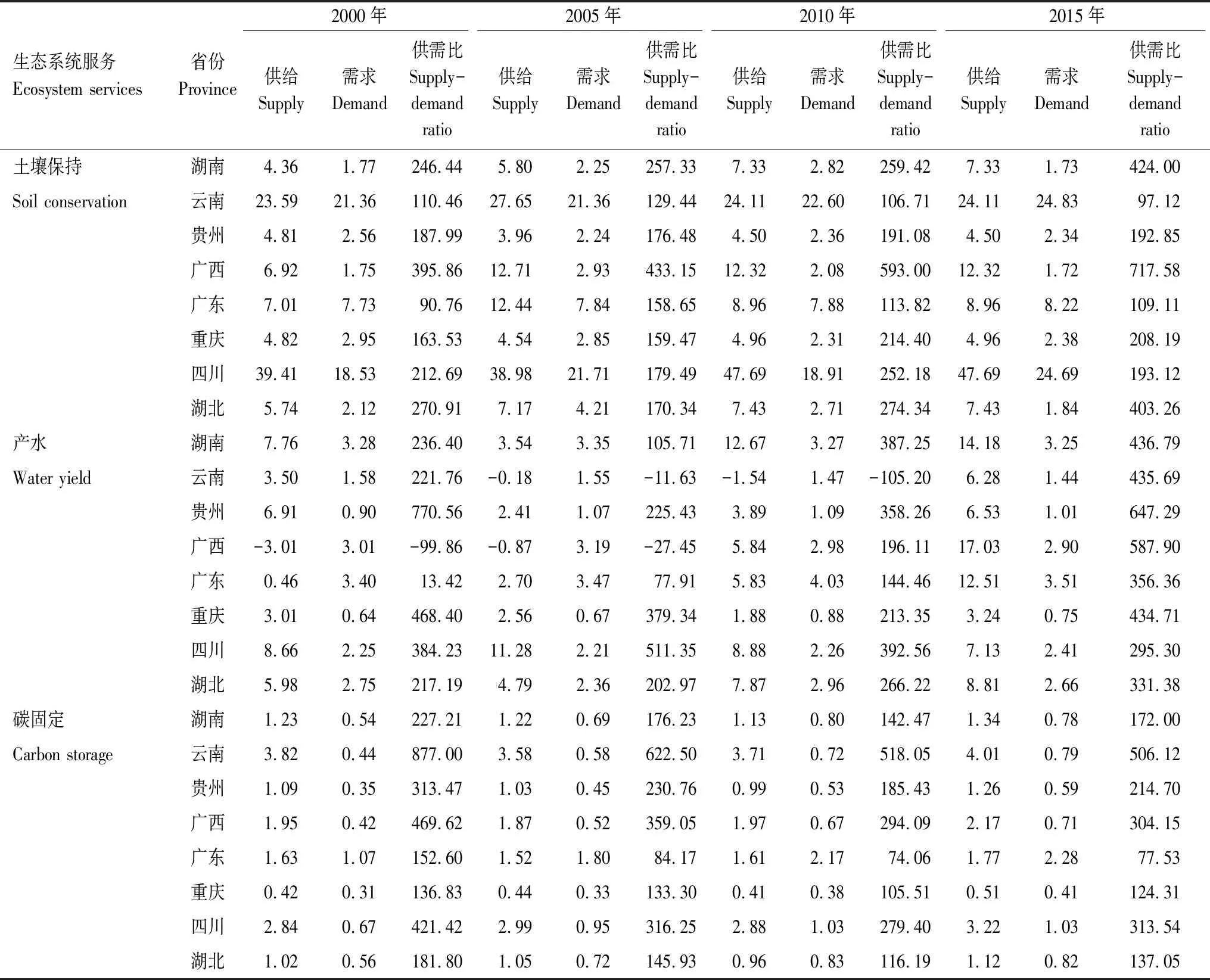

2.3 生态系统服务供需平衡分析

2000、2005、2010、2015年的土壤保持服务的供需比分别为336.74%、172.80%、189.86%、172.60%,说明研究区的整体土壤保持服务供给能满足需求,但供需比呈波动减少趋势。空间分布上(图5),四川西部、重庆东部和云南的土壤保持供不应求。从表2中可以看出:四川和云南的土壤保持供给量最高,对应的需求量也最高。除2000年广东省和2015年云南省供需比小于100%,其余省份土壤保持供给都能满足需求。广西省的供需比最高,可达到300%以上。

图5 2000—2015年生态系统服务供需平衡变化Fig.5 Balance between supply and demand of ecosystem services from 2000 to 2015

2000、2005、2010、2015年的产水服务的供需比分别为186.96%、146.24%、239.80%、408.33%,说明研究区的整体产水服务供给能满足需求,但供需比呈先减少后增加的趋势。空间分布上(图5),2000年在广东西南部、广西南部、云南东部,2010年在云南省,2015年在四川东部水供给难以满足需求,供需比普遍低于35%。从表2中可以看出:云南省在2005年和2010年、广西省在2000年和2005年水供给均为负值,远不能满足需求。广东省在2000年和2005年供需比小于100%,分别为13.42%和77.91%,说明水供给服务供不应求。贵州、重庆、四川和湖北供需比均大于200%,说明水供给服务供大于求。

2000、2005、2010、2015年的碳固定服务的供需指数分别为324.43%、228.97%、193.19%、204.25%,说明研究区的整体碳固定服务供给能满足需求,但供需比呈波动减少趋势。空间分布上(图5),各省份之间供需关系差异大,在四川东部、广东省珠江三角洲、湖北省东部碳固定供给小于需求,供需指数普遍小于100%。从表2中可以看出:广东省在2005、2010、2015年供需指数小于100%,分别为84.17%、74.06%、77.53%,呈现碳固定供需赤字。云南省供需指数最高,可达到500%以上,供给远大于需求。其次为四川和广西省,供需指数可达到200%以上。

表2 2000—2015年各类生态系统服务供需平衡表

2.4 生态系统服务流

土壤保持需求区(图6)主要分布在云南西北部的金沙江流域,以及广东部分沿海流域,2000年和2010年需求区较2015年增加了云南省的元江流域。云南省的元江流域和广东部分沿海流域由于靠近研究区边界,未被本地土壤保持的那部分土壤流失量随着河流水文网流动研究区外。从土壤保持服务流的流量等级来看,高服务流主要分布在云南的黑水河流域、四川的雅砻江流域、广东的北江和东江流域,2000年和2010年四川省的岷江和大渡河流域为高服务流而到2015年转变为较高服务流。湖南省的湘江流域从2000年的较低服务流到2010年和2015年转变为中等服务流。

2000—2015年产水需求区面积逐年缩减(图6),云南的元江、普渡河、牛栏江流域在2000年、2010年和2015年均为产水需求区,除此之外,2000年的需求区还分布在云南的南盘江流域,广西的红水河流域以及广东的东江和北江流域,2010年需求区还分布在云南的澜沧江和南盘江流域,2015年需求区还分布在四川省培江和渠江流域。云南省的需求区主要由金沙江和雅砻江供给,广西和广东的需求区主要由红水河供给。广西的红水河流域在2000年为需求区,而到2010年变为较低服务流,最后在2015年转变为高服务流。

2000—2015年碳固定需求区(图6)主要分布在广东沿岸、湖北东部、重庆西部和四川东部区域。其中湖北东部碳需求区中未被本地植被固定的碳,随着风被传递到湖北西部和湖南区域从而被固定;重庆西部和四川东部的碳固定需求区主要由四川中部和北部区域植被固定;广东沿岸的碳固定需求区主要由广西植被固定。碳高服务流主要分布在云南的西南部,方向由西南至东北。碳较高服务流主要分布在四川西部区域,较低服务流主要分布在湖南省。

3 讨论

生态系统服务供需双方是服务形成、输送和最终被消费的主体,没有人类需求,生态系统功能和过程无法形成服务。目前生态系统服务供给的定量研究方法相对比较成熟,尤其是物质量、价值量以及评价模型等方面,然而,生态系统服务需求的量化仍处于不断探索和发展中[43]。由于人们对于生态系统服务需求概念内涵缺乏统一的理解,对于生态系统服务需求量化的方法和标准也并不一致[44],可能导致评价结果存在很大的差异,所以亟需建立普适性的定量化和空间化准则和框架,以利于多种方法在不同地区的应用,从而通过对比验证增强结果可靠性,进一步应用到生态系统管理和规划等领域。本文虽然从数量和空间上对各项生态系统服务的供需状况进行研究,但仍无法充分反映生态系统服务供需平衡内部机理与驱动机制。此外,本文仅对供给和调节这两种生态系统服务进行分析,并对未对西南喀斯特区生态系统服务供需平衡进行全面评估。

生态系统服务的供给和消费是生态系统服务空间流动的起点和终点,通过复杂多变的网络途径,从供给方出发最终到达受益方[45]。目前生态系统服务流的研究主要关注其概念与理论内涵,以及研究框架,缺乏具体案例研究。本文基于大气环流和水流量化生态系统服务流路径,很大程度上是一种尝试与探索。其次,本研究服务流绘制过程中仅考虑了自然因素,而忽略了人类活动对于服务流的影响,也没有综合考虑服务流在传输路径上的衰减或累积效应。因此,未来应该从生态系统服务的供给、流量、流向、流速、耗散和消费变化以及不同类型生态系统服务的作用方向与供给范围等方面出发,分析生态系统服务在传递过程中对其所涉及的区域产生的影响,揭示生态系统服务在传递过程中的损耗与衰减规律,实现对跨尺度、跨区域、跨边界的生态系统服务空间转移规律的探索。

西南喀斯特区碳固定服务供不应求区主要分布在人口分布较为集中、工业化程度较高,且大型生态源地缺失的区域。警戒我们在追求经济发展的同时,还应该考虑植被固碳对于维持区域碳平衡的重要性。产水供需平衡空间分布格局变化较大,主要受水供给的动态影响较大,要实现区域产水服务的供需稳定平衡,不仅依靠自然的降雨供给,还应该依靠水库蓄水和跨区域调水。因此,对于生态系统服务供需平衡分析有利于对区域生态系统服务的供需状况有一个整体的把握,从而重点关注并将有限的人力和物质资料投入供给紧张区,实现资源的优化配置。

4 结论

(1)2000、2005、2010、2015年的土壤保持服务供给量呈现先增加后减少的趋势,需求量呈现波动增长的趋势,供需比呈现波动减少趋势。土壤保持高服务流主要分布在云南的黑水河流域、四川的雅砻江流域、广东的北江和东江流域

(2)2000、2005、2010、2015年的水供给量呈现先减少后增加的趋势,水需求量呈现先增加后减少的趋势,供需比呈先减少后增加的趋势。2000—2015年产水需求区面积逐年缩减,广西的红水河流域在2000年为需求区,而到2010年变为较低服务流,最后在2015年转变为高服务流。

(3)2000、2005、2010、2015年的碳固定供给量呈现先减少后增加的趋势,碳固定需求量呈现持续增长趋势,供需比呈波动减少趋势。碳固定需求区主要分布在广东沿岸、湖北东部、重庆西部和四川东部区域。碳高服务流主要分布在云南的西南部,方向由西南至东北。