粤港澳大湾区基塘多功能性尺度效应及生态修复策略

2021-06-03陈彩霞叶玉瑶黄光庆宫清华刘旭拢

陈彩霞,叶玉瑶,黄光庆,宫清华,刘旭拢,2

1 广东省科学院广州地理研究所广东省地理空间信息技术与应用公共实验室,广州 510070 2 南方海洋科学与工程广东省实验室(广州),广州 511458 3 中国科学院广州地球化学研究所,广州 510640 4 中国科学院大学,北京 100049

促进农业多功能发展是当前全球范围农业转型和都市区可持续发展的核心议题和研究热点[1- 3]。农业多功能性的概念强调农业生态系统除了生产功能,还包括生态服务、环境保护、创造就业、文化传承,身份认同等非生产功能[1]。20世纪80年代末日本在倡导“稻米文化”中最早提出多功能性概念,后经1992年联合国环境与发展大会推广至全球。最近来自澳大利亚大墨尔本、意大利罗马、我国北京,印度尼西亚大雅加达都市区[4- 7]等地的案例研究表明,从发达国家到发展中国家,大都市区城郊地带、半城市化地区的农业虽然面临房地产、工业、基础设施等城市建设的压力而倍显脆弱,但同时也在为城市提供越来越多的多样化社会、经济、生态服务,对增强大都市地区弹性、改善城乡关系均具有重要意义。

当前国内外对农业多功能性研究已取得丰富成果,但总体上,以现状评价为主,多功能性的动态演变与机制、功能之间的相互作用机理及展现特定农业生态系统的案例研究尚有待充实[2,8-9]。Wilson[10]从人文地理学的视角指出,农业多功能性根植于特定区域,具有明显的空间尺度特征,由从农场、农村社区、区域、国家和全球级别的嵌套空间层级策略所决定,且彼此相互关联。Hein等[11]曾以荷兰De Wieden湿地为例,分析从市政到全球空间尺度,因利益相关者的不同导致生态系统服务价值的差异,指出考虑生态系统服务的空间尺度对实施以服务价值估算为依据的生态系统管理非常重要。黄姣等[12]阐述了多尺度嵌套层级框架下农业多功能性与土地利用管理之间的关系,并以北京市海淀区为例,从供求关系对区域和农园/农户尺度的农业多功能性进行评价,指出农业多功能性对优化都市区及城市群尺度上的土地利用管理具有重要意义。

基塘是低洼易涝地区或河网发达的水资源丰富地区为适应洪涝灾害,在筑堤、围垦开发土地过程中逐渐形成的土地利用方式[13],以长江三角洲湖州东部平原和粤港澳大湾区所在的珠江三角洲平原最为典型。前者形成于对湖沼湿地的利用[14],其桑基鱼塘的桑蚕质量更好,系统结构包括“桑-蚕-鱼-塘”和“桑-羊-鱼-塘”两个子系统[15];后者则伴随沿海濒江沙田等低洼地的开垦而出现,由于水热条件好,桑蚕产出更高[15],基面种植作物也更为多样。珠江三角洲基塘在明代中后期形成规模化分布,以水的利用为主体,基面种植随市场需求而变化,形成果基鱼塘、桑基鱼塘、蔗基鱼塘等;高度商品化的基塘农业带动了缫丝、制糖、果脯等加工业的发展和商贸、乡村聚落的繁荣[13]。这种历史悠久、与自然环境高度适应,与社会经济发展紧密融合的农业生态系统,可提供当前大都市发展所重视的多种社会生态服务。但近40年来,基塘历经转型与剧变,基塘出现空间萎缩、景观破碎化和生态功能退化[16- 20],与桑基鱼塘紧密联系的桑蚕业自20世纪80年代后期日渐式微[21]。有学者提出应重视基塘生态系统服务的培育,以提升区域生态安全[22- 23]。韩西丽等[24]以佛山顺德马岗岛为例,定性分析了基塘整治前后生态系统服务的变化,提出将基塘景观与城市功能相结合,以实现基塘生态系统服务功能的延续;韩然等[25]基于佛山市2000、2009、2017年的土地利用数据,估算基塘生态服务功能货币价值的变化和空间分异情况,通过地理探测器得出第一产业生产总量、GDP和人口密度变化是服务价值变化和空间分异的主导因素。

农业生态系统服务与农业多功能性是可持续农业发展和管理的两个重要概念,代表两种相对独立但可进行相互结合的研究范式[26],本文基于生态系统服务及农业多功能性均具有的尺度效应,构建了基塘多功能性尺度效应分析框架,以粤港澳大湾区所在的珠江三角洲中西部基塘地区为例,结合土地利用变化分析、参与式观察及深度访谈等方法,分析基塘关键功能的演变过程与特征;进而从不同层级制度分析基塘多功能性演变的动力机制,最后提出维护基塘多功能性的生态修复策略。本研究对农业多功能性演变规律的揭示,不同层级农业生态系统管理措施的制定,及粤港澳大湾区国土空间管制与生态修复均具有启示意义。

1 研究区概况与研究方法

1.1 基塘地区概况

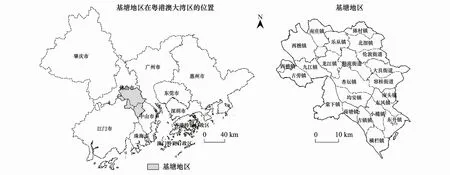

基塘地区位于粤港澳大湾区所在的珠江三角洲中西部(图1),包括佛山市顺德区容桂街道、大良街道、伦教街道、勒流街道、北滘镇、陈村镇、乐从镇、龙江镇、杏坛镇、均安镇,禅城区南庄镇,南海区九江镇、西樵镇,江门蓬江区棠下镇、荷塘镇,鹤山市古劳镇,中山市古镇镇、小榄镇、东凤镇、南头镇、横栏镇、东升镇,土地总面积1753km2。基塘地区地处珠江三角洲平原河网区,属亚热带海洋性季风气候,年降水量1600 mm左右。区内河涌水系纵横交错,地势低平,历史上汛期常出现洪水涝患。为适应水患,自宋以来当地先民通过大规模修筑堤围,在围内低洼易积处深挖为塘,堆土作基,基面果、桑、蔗等作物。基塘地区是珠江三角洲基塘的发源地和集中连片分布区,明朝中后期在本区桑园围一带已形成规模化分布[27]。

图1 研究区示意图Fig.1 Sketch map of the studied area

改革开放以来,该片区为珠江三角洲依托村镇工业产业化实现快速城市化的典型区,孕育了多个全国知名的专业镇,2017年土地开发强度达42.59%。城镇建设和工业建设挤占了大量的基塘,在此过程中基塘的生产经营模式及主要功能也发生了巨大的变化,为研究我国传统农业生态系统功能演变提供了典型的样本。

1.2 基塘多功能性的尺度效应分析框架

1.2.1基塘不同尺度的功能类型变化

生态系统的格局与过程依赖于尺度[28],农业是一个社会-经济-生态复合系统,具有显著的尺度效应。农业多功能性形成于一定的时空尺度,并因时空尺度的变化而变化[2,10]。Hein等[11]以荷兰De Wieden湿地为例,探讨了生态系统服务的尺度问题,包括产生生态系统服务所依托的生态系统尺度以及利益相关者从生态系统服务受益的制度尺度,其“不同空间尺度上的利益相关者对生态系统服务的受益有所不同”的观点,对农业生态系统服务的研究富有启发。Wilson[10]从人文地理的视角,分析了不同尺度层级决策对农业多功能性形成的影响,指出多功能性在农园、社区和区域尺度上具有直接的实质性意义,尤其是社区和区域尺度的行动和治理策略,对农业多功能性的形成具有重要意义。

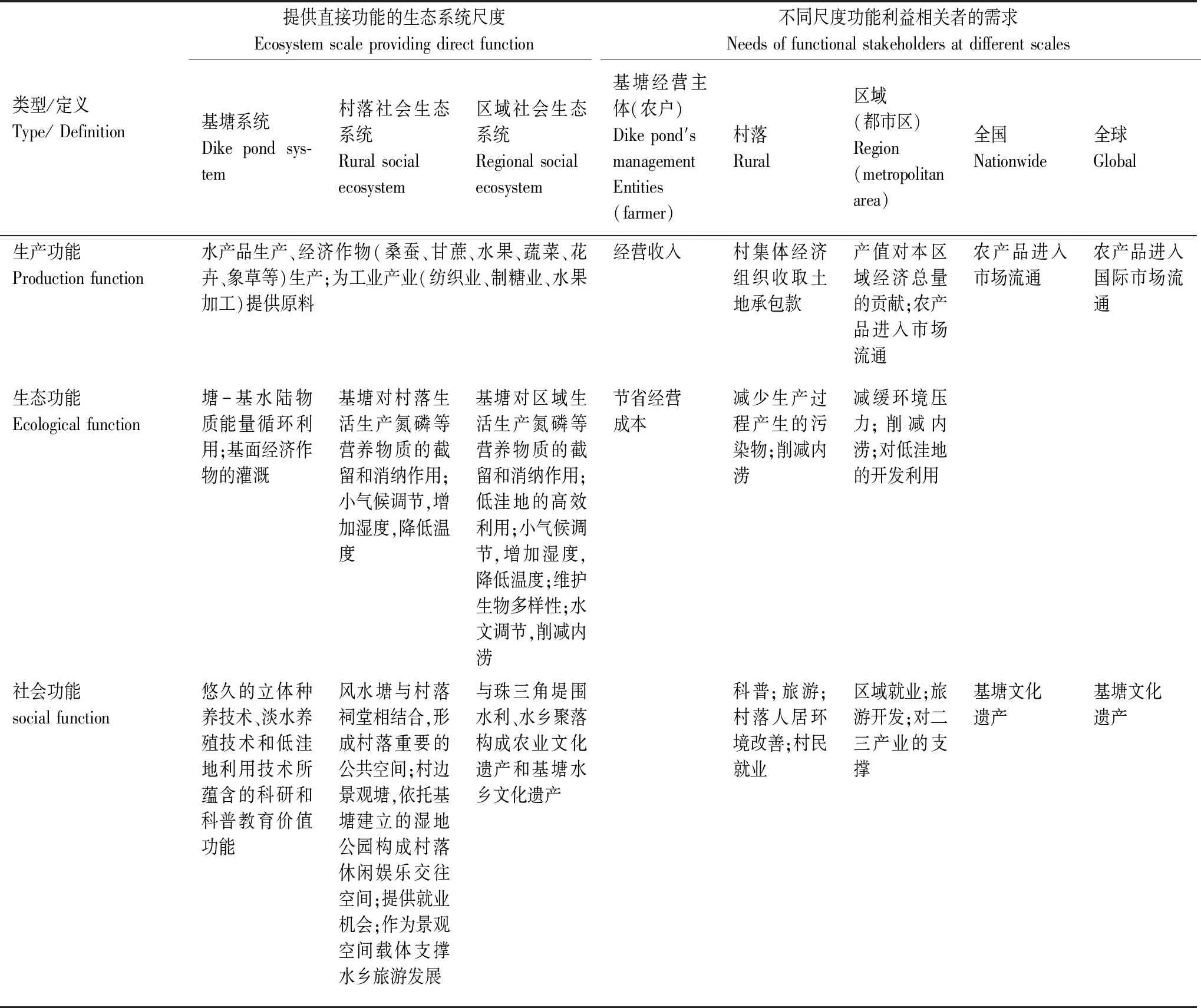

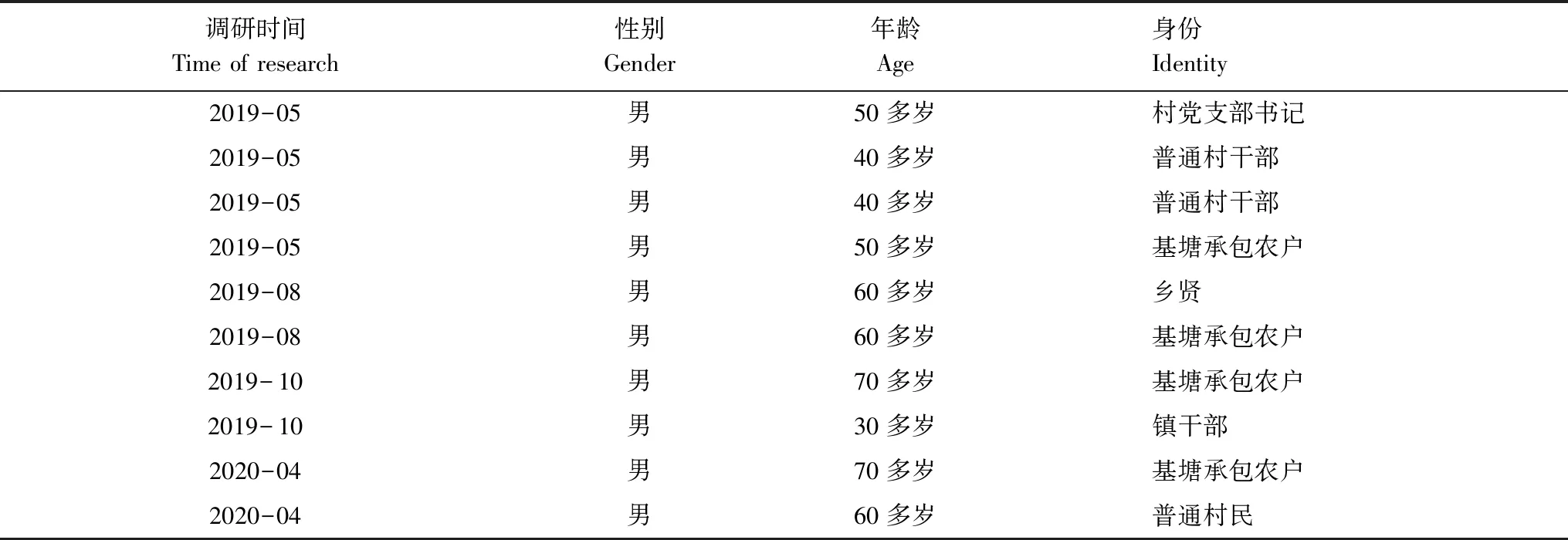

参考黄姣等[12]对都市区农业多功能性的分类体系,以及聂呈荣等[23]、韩西丽等[24]对基塘生态服务的分析,从不同尺度的供需关系对基塘功能进行界定。其中,直接提供基塘功能的生态系统尺度包括基塘、村落到区域三个尺度,不同尺度的功能利益相关者通过不同的方式获得了基塘提供的服务,全国和全球尺度上的则为间接功能,本文对基塘功能类型变化的尺度分析主要集中在提供直接功能的基塘、村落和区域尺度(表1)。

表1 不同尺度基塘的功能类型及利益相关者

1.2.2制度层级结构对基塘多功能性的影响

参考Wilson[10]所构建的从农场、农村社区、区域、国家和全球级别的多功能决策嵌套层级分析框架,以及Hein等[11]基于生态系统服务功能制度尺度效应,结合基塘演变过程中的制度体系特征,分析基塘经营主体(农户等)、村落、区域、国家不同的制度层级对基塘多功能性演变的影响。

基塘经营主体(农户等)对基塘的经营方式与基塘生产、社会、生态功能直接相关。从基塘演变过程来看,全球、国家、区域层面的市场需求是影响农户经营行为的主导因素,由国家、区域、村落自上而下的逐级政策传导,也决定了基塘多功能性的演变路径,此外,也存在基塘经营主体(农户等)、村落对基塘多功能性的自发调节以及市场和政策机制以外的多要素联合驱动(图2)。

图2 基塘多功能性多尺度效应分析框架(改编自文献[10- 11])Fig.2 An analysis framework of the dike pond′s multifunctionality at different scales (adapted from reference [10- 11])实线方框代表不同空间尺度生态系统承载的基塘直接功能(具有明确的空间意义),虚线方框代表全国和全球尺度承载的基塘间接功能(空间意义相对含糊)

1.3 土地利用变化分析

采用中国多时期土地利用土地覆被变化遥感监测数据集(CNLUCC)1980、1990、2000、2010、2017年5期遥感监测数据集解译数据(数据空间分辨率为30 m×30 m,分析精度达91.2%[29]),基于地理信息系统的空间分析和统计,分析改革开放以来基塘地区的土地利用变化。

1.4 田野调查与半结构式访谈

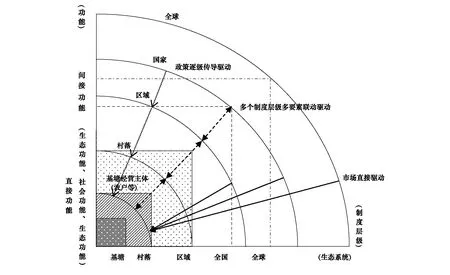

分别于2019年5月、8月、10月,2020年4月前往基塘地区所在的佛山市南海区九江镇西桥社区、南金村、夏江村,西樵镇,顺德区杏坛镇青田村,伦教街道仕版村,勒流街道江义村、新明村进行田野调查,如上村落包括以工业产业为主导的村落(西桥社区、仕版村、江义村等),也包括纯农经营的村落(青田村),半结构访谈对象包括基塘经营农户、乡贤、村干部、镇政府干部等共10人,其中除了西樵镇干部为外地人,其他均为所在村村民,农户经营基塘均在15年以上;访谈对象涵括从30多岁到70多岁的各个年龄阶层(表2)。访谈内容主要包括村落社会经济概况、基塘演变进程、基塘功能变化、基塘经营状况、基塘整治等内容。

表2 半结构式访谈概况

2 结果

2.1 生产功能特征及其变化

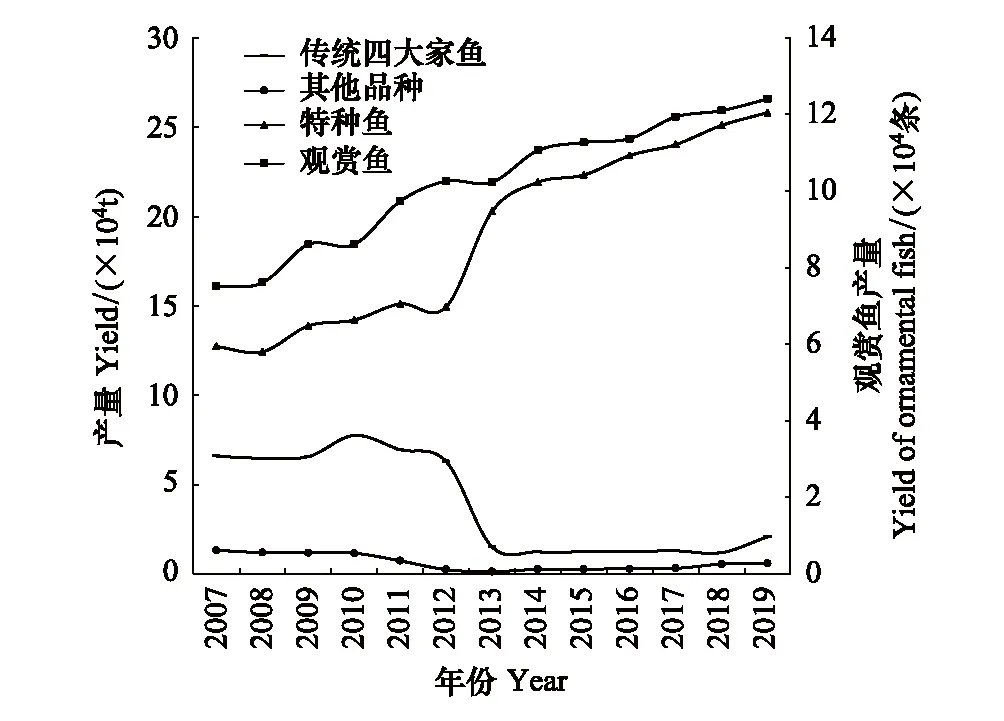

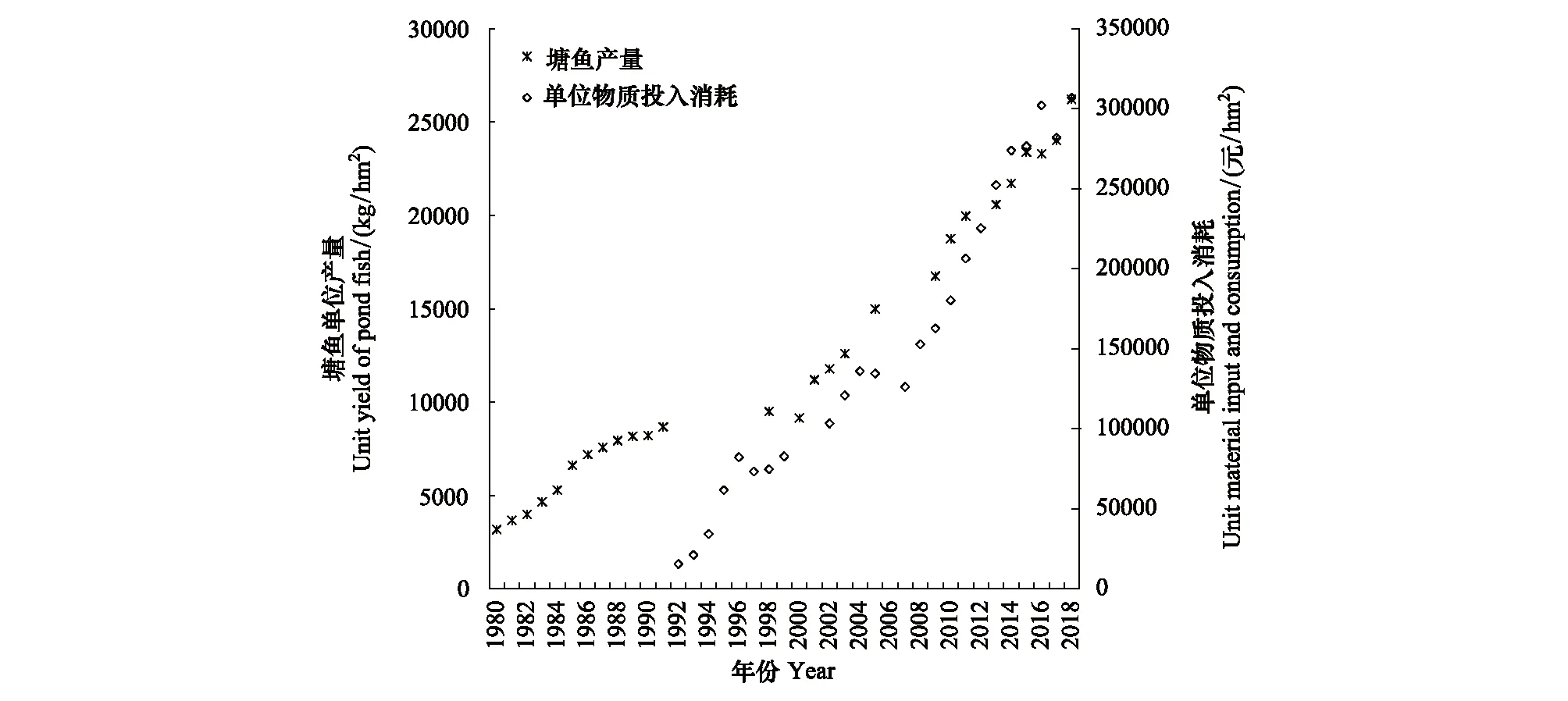

塘基多样化的立体种养是基塘区别于一般农业生态系统的突出特征。传统基塘立体种养模式主要包括:果-四大家鱼、桑(冬种蔬菜)-四大家鱼、蔗-四大家鱼、象草-四大家鱼、菜-四大家鱼、花-四大家鱼、禽(畜)-四大家鱼等。近40年来,基塘的生产模式和功能发生了显著变化,主要体现为:①桑基鱼塘全面消失。20世纪80年代,受环境污染影响,基塘地区桑蚕质量和数量开始下滑,加上1985年蚕茧统购任务取消,桑地越来越少[21]。至20世纪80年代后期,桑蚕种养基本转入肇庆、清远、韶关等地;②养殖品种以特种鱼为主。1990后,桂花鱼、鳗鱼、乌鳢(生鱼)、加州鲈鱼、黄颡鱼等特种鱼逐渐成为基塘地区养殖主要品种,四大家鱼养殖逐年减少。以顺德区为例,2018年四大家鱼总产量为2.07×104t,占塘鱼总产量(除观赏鱼以外)的7.27%,以加州鲈鱼、乌鳢、鳗鱼、黄颡鱼为主的特种鱼产量为25.81×104t,占90.72%(图3)。调研中也发现,青田村全村几百口鱼塘中,仅有一口鱼塘养殖四大家鱼;③以单一化高密度养殖为主。主要体现为经营模式为塘基立体种养转为单一化“高投入、高产出”的高密度养殖,以顺德区为例,1980年塘鱼产量为3164 kg/hm2,至2018年增长7.28倍,达26205 kg/hm2(图4)。调研中发现,某些村落塘鱼产量现已远远超过平均统计数据,如南金村、江义村,2019年塘鱼产量均可高达7.5×104kg/hm2。鱼塘生产的中间投入消耗也呈大幅增长,1992年塘鱼投入消耗约1.53×104元/hm2,至2018年增长近18倍,达30.69×104元/hm2(图4);1998年鱼塘的投入产出率约为8元/kg,2018年增至12元/kg,增幅达50%。

图3 基塘养殖品种产量变化(顺德) Fig.3 Changes in varieties′ output of the dike pond aquaculture (Shunde)数据来源:顺德区农业农村局

图4 基塘养殖产量和养殖消耗投入变化(顺德)Fig.4 Changes of the output and the consumption of the dike pond aquaculture (Shunde)养殖产量数据来源于《顺德县志》和历年《顺德统计年鉴》,养殖投入消耗数据来源于《广东省农村统计年鉴》,投入消耗包括饲料、燃料、用电量、生产服务等

2.2 生态功能特征及其变化

自明朝中后期,基塘地区逐渐形成“戽泥花、上大泥”的耕作方式,通过蚕叶、象草、蔗叶、蔗尾、蕉茎、蚕沙等的投放,塘基之间能量、物质得到充分的交换和循环利用[30]。从20世纪80年代中后期起,基面经济作物的种植逐渐减少,草食性和滤食性的四大家鱼为以人工饲料喂养的肉食性特种鱼所取代,塘基之间的物质能量循环利用变弱甚至消失,当前仅有零星的基塘立体种养模式得以保留,如调研中西桥社区邻近聚落的菜基鱼塘和连杜村的(桃)花基鱼塘等。

在村落社会生态系统尺度,1990年以前基塘地区村镇规模较小,基塘以养殖四大家鱼为主,人畜粪肥是其主要的饲料之一[31],这对乡村聚落生活污水和禽畜养殖废物起到了净化利用。此外,由桑基鱼塘、蔗基鱼塘所支撑的村落工业产业——养蚕、缫丝、制糖也参与了基塘的水陆物质能量循环过程[31]。1990年后,基塘地区村镇工业快速增长,工业产业门类也发生了很大改变,电子电器、家具、服装、陶瓷、五金印刷、机械塑料等成为各村办企业的主导产业,工业废水废料对基塘地区的水环境造成极大的危害。某些因城乡扩展被建设包围或半包围的村边(心)塘也因引排水不便导致水质恶化。传统农耕时期生产生活的良性循环不复存在。

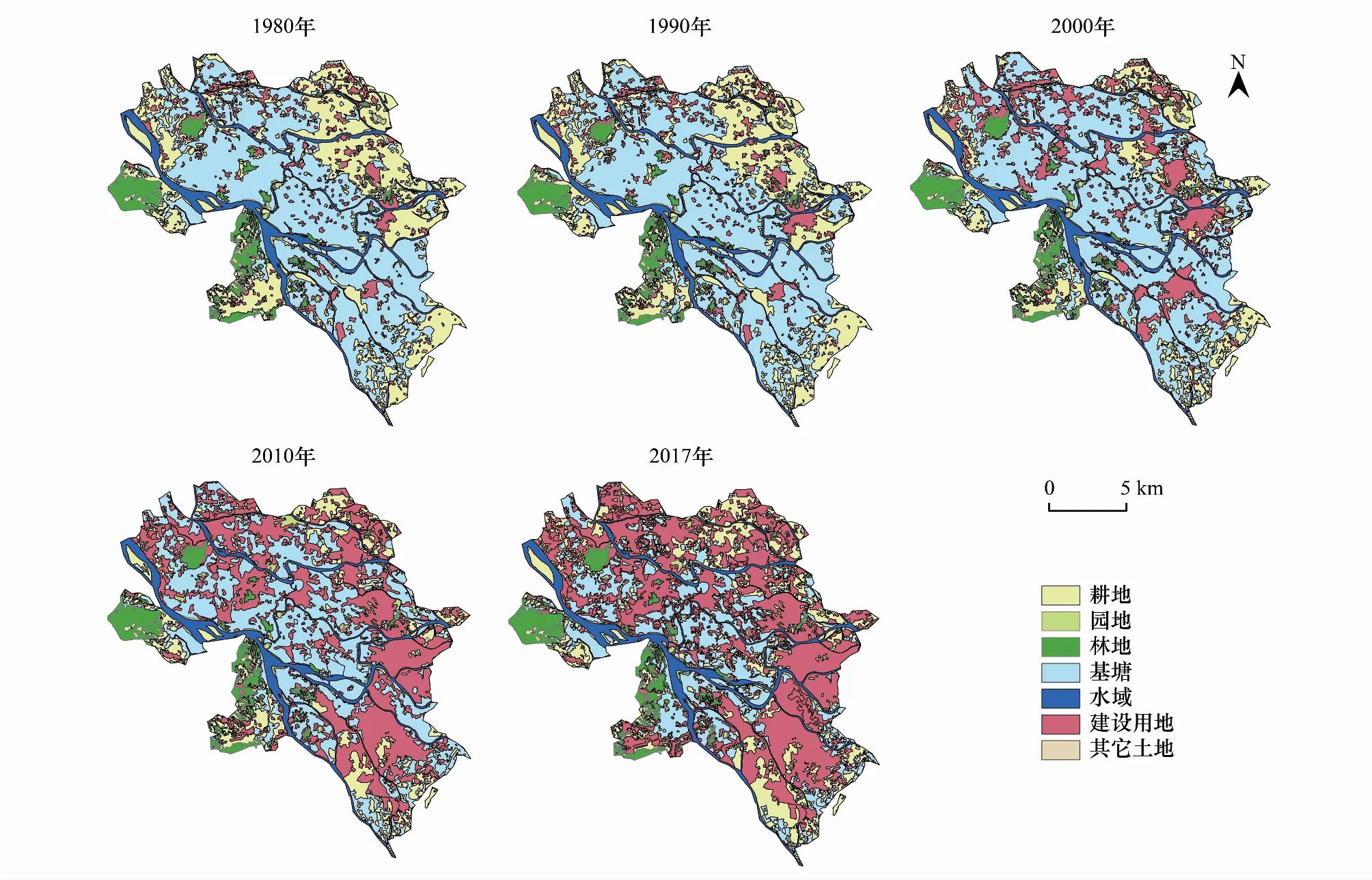

在区域社会生态系统尺度,基塘地区自宋明珠三角地区大规模堤围建设以来,为解决围内极易积水成涝的问题,广泛开发基塘。基塘连同堤围、围内大小河涌共同构成自然-人工工程体系,具有良好的防洪减涝功能[32-34]。1980—2017年,基塘地区基塘面积大幅减少,由1980年的787 km2,缩减至2017年的414 km2,减幅达47.40%,同期建设用地则增长了4.21倍,全区建设用地强度由1980年的8.17%增至2017年的42.59%(图5)。相关研究表明,不透水面增加与内涝的频率高度相关[35]。根据广州地理研究所20世纪80年代在顺德的观测数据表明,鱼塘年总输入水量中,有66.8%直接来自降雨[36],可见基塘是区域重要的天然蓄水池。基塘的大幅缩减,加上原密布于基塘之间的毛支涌消失,大大削弱了区域湿地生态系统的水文调节能力。

图5 粤港澳大湾区基塘地区土地利用变化(1980—2017年)Fig.5 Land use change in the dike pond area, Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area (GBA) (1980—2017)

2.3 社会功能特征及其变化

一般将都市农业的社会功能定义为食品安全、休闲景观、就业、文化、科教等方面的功能[9],是都市农业多功能化发展的典型特征。在数百年的发展历程中,基塘与珠三角的城乡聚落、社会发展高度融合,形成独特的文化功能[37- 39],主要包括:①基塘多样化立体种养技术、淡水养殖技术和低洼地利用技术;②由基塘衍生的饮食文化(鱼生、塘鱼烹饪)、服饰文化(香云纱)、民俗文化(自梳女)、建筑文化(“巷巷朝塘”的梳式布局)、宗族精神与信仰(祠堂与风水塘、庙)等;③基塘与堤围、闸、窦构成农业水利文化。其中民俗文化、建筑文化、宗教精神与信仰及农业水利文化主要由村落与区域尺度的社会生态系统所提供,某些基塘特色文化已消失或遭受破坏,如自梳女文化已尘封历史,基塘水乡的梳式布局受现代城乡建设的破坏等。近年来,随着珠三角水乡聚落人居环境整治和乡村文化保育与旅游开发,基塘被赋予了新的社会功能,如青田村将丧失生产功能的村边塘改为“荷塘”,塘边成为村落公共交往空间的一部分,南水村在村落美丽田园示范区规划实施方案中,将景观平台、休憩公园等公共设施融入基塘区中,江义村利用村边塘建设湿地公园等。

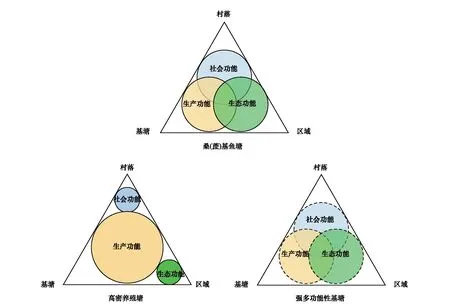

综上,粤港澳大湾区基塘演变过程中,在农耕时期以桑(蔗)基鱼塘为主的发展阶段,基塘、村落和区域尺度上基塘的生产功能、生态功能和社会功能相互融合和支撑,处于相对稳定的平衡状态,体现了和谐的人地关系;改革开放以来的快速城市化阶段,基塘转为高密养殖塘,片面追求生产功能效益最大化,基塘丧失了水陆物质能量循环利用的生态功能,面积的大幅缩减也进一步削减了蓄涝功能,基塘生产功能与社会功能和生态功能相互排斥,处于失衡状态。未来有待对基塘功能进行优化调控,实现强多功能性发展及多种功能形成新的融合、协调发展状态(图6)。

图6 不同发展阶段基塘多功能关系变化Fig.6 Functional changes of the dike pond at different stages

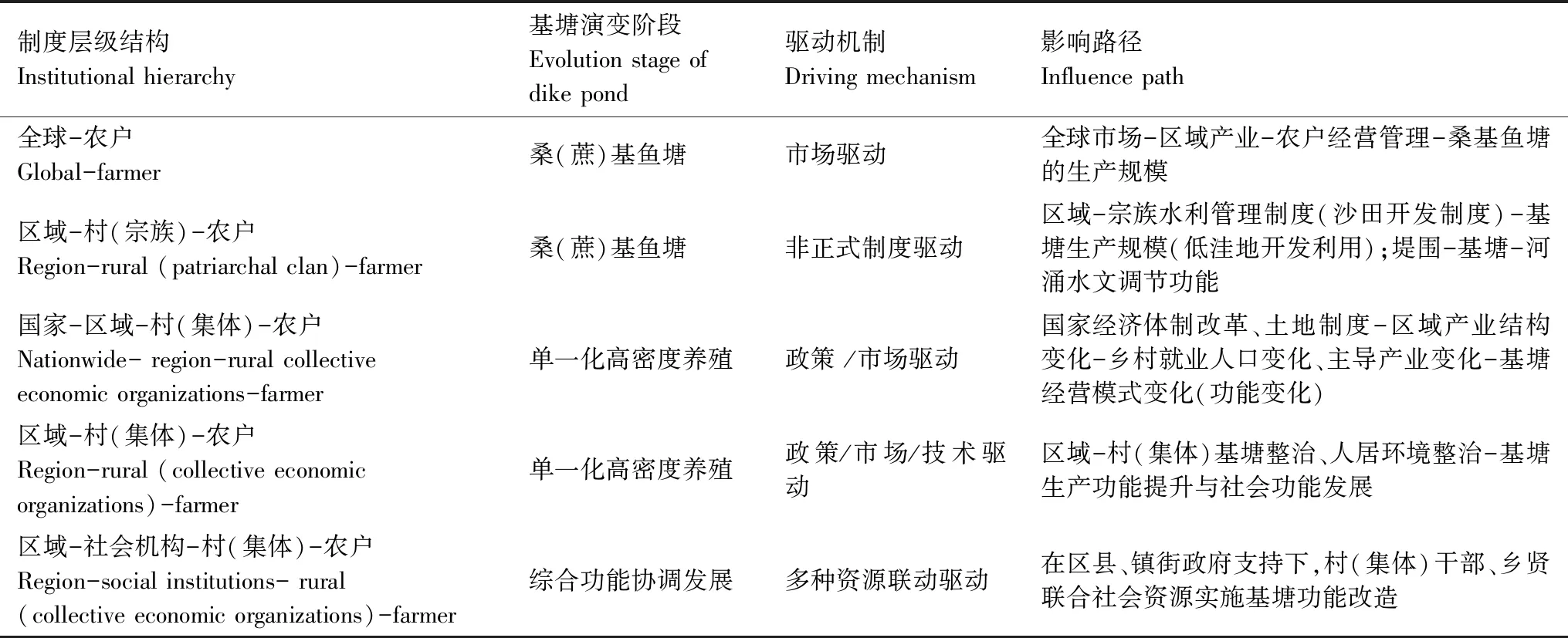

2.4 制度层级结构对基塘多功能性的影响

基塘多功能性的利益相关者涉及全球、国家、区域、村落到基塘经营主体(农户)多个层面,全球、国家、区域各个制度层级,通过市场、政策、技术等外在驱动力影响基塘经营主体(农户)的行为,进而引发基塘功能的变化,村干部、乡贤、村民共同主导的内生式驱动机制影响功能演化(表3):

表3 制度层级结构对基塘多功能性演变的影响路径

市场驱动路径:历史时期基塘地区桑基鱼塘业的兴衰与国际市场蚕丝价格、需求状况高度相关,访谈中发现,20世纪90年代以来以形成的以特种鱼为主的养殖模式,也是以农户为主的基塘经营主体适应国内外市场需求以实现生产效益最大化的结果。

政策驱动路径:主要包括:①在国家宏观政策改革背景下,驱动区域产业结构变化和乡村就业人口的变化,进而影响基塘功能与结构的变化。如改革开放后,经济体制改革和家庭联产承包责任制的实施,推动了劳动力向非农产业的转移,加速基塘经营由劳动密集型向资本、技术密集型的转变;②地方政府在2000年以来启动的基塘整治,改善了基塘耕作的基础设施,有助于基塘生产功能的提高。③国家、地方政府美丽乡村及乡村振兴发展战略引导村落集体经济的转型,基塘地区水乡聚落休闲观光旅游带动基塘作为农业文化遗产和文化景观的挖掘。

由村集体、乡贤、农户主导的基塘多功能性发展路径主要体现为:①因可耕土地的减少,村民自发利用村边塘发展菜基鱼塘等传统基塘经营模式。②以杏坛青田村为代表,该村自2016年启动乡村文化保育,开始探索乡村休闲旅游业的发展,2018年在杏坛镇政府及社会资金支持下,由乡贤带动村民,联合专业技术单位与文创乡建团体,实施基塘生态景观修复的试验及文化景观功能的转换。③以勒流连杜村为代表,在传承村落花卉种植传统基础上,发展(桃)花基鱼塘与乡村旅游。

3 基于基塘多功能尺度效应的生态修复策略

(1)从国家和省市层面加强对基塘开发的空间管控,维护基塘的生态功能

基塘是珠江三角洲中西部高度适应洪涝灾害的土地利用方式,是三角洲人民善于用水、实现与水共生的智慧结晶,保持一定比例的基塘,作为拦截雨水、地表径流的“城市海绵体”,对地势低洼、不透水面高达42.59%的基塘地区具有重要的生态价值。建议从国家、省市层面,通过永久基本农田划定,出台基塘保护管理条例或管理办法,保护城市高度发展区中宝贵的基塘资源。此外,基塘作为一种人工湿地,与区域中的河网水系息息相关,其生态功能的维护应着眼于水生态系统的整体治理。当前广东省正在实施万里碧道建设,大湾区旨在构建岭南宜居魅力水网,拟通过统筹江河湖库及海岸带,建成集生态、安全、文化、景观和休闲功能的复合型廊道。建议推进基塘和碧道网络在空间及功能体系上的衔接,共同构建粤港澳大湾区基塘水网区域生态基础设施。

(2)实施区域与村集体对村边(心)塘的共同治理,发挥基塘的社会生态功能

由于城乡建设的扩展,基塘与城乡建设用地相互交错,出现大量毗邻城乡聚落或工业园区的村边塘,或四面、三面为建筑所包围的村心塘,这些村边(心)塘极易成为藏污纳垢的场所。调研发现,基塘地区对村边(心)塘的利用较为多样,部分村边塘仍保留菜基鱼塘的立体种养模式,也有不少村边(心)塘经功能转换,改为湿地公园或景观塘,为村民和外来人口提供了富有活力的娱乐、休闲、交往公共空间。鉴于当前基塘地区大量存在的村边(心)塘,建议应重视村边(心)塘的治理,从区域的层面,建议在市(区)一级设置村边(心)塘整治财政扶持资金和整治指导意见;在村落层面,应根据村民的实际需求实施整治和改造,并制定相应的日常管理措施或管理公约,发挥村边(心)塘优化提升乡村聚落人居环境的作用。

(3)采用区域、村集体和农户的联合行动机制,提高基塘多种经营的综合效益

由于技术和基础设施的改善,基塘生产效益是粤港澳大湾区各类农业产业效益最高的一种,但当前过度依赖化学药物、人工饲料和外部能源投入(增氧机等)的经营模式,是一种“高投入、高产出”高风险的模式,基塘养殖尾水日渐成为基塘地区面源污染的主要来源。养殖污染的处理,当前除了迫切需要区域层面推动连片基塘的尾水处理工程建设,村集体落实尾水工程的维护与管理以外,更为根本的在于需通过加强基塘的一二三产融合发展、品牌塑造、创新基塘经营制度等措施,引导包括农户在内的基塘利益相关者获得更多的综合收益,改变当前片面追求基塘生产效益的经营模式。

4 结论与讨论

以基塘为代表的农业用地,是高度城市化地区粤港澳大湾区城市群中宝贵的生态用地与生产用地,探索基塘的生产功能、生态功能与社会功能如何随时空尺度的变化而变化,以及不同制度层级结构对其变化的驱动,有助于协调各个制度层级之间利益冲突,有针对性制定相应的措施,对优化城市群都市农业发展、土地利用管理及生态修复具有启示意义。

Wilson在对农业多功能性的尺度效应研究中指出,农业多功能性与农村尺度的多功能性发展决策关系密切[10],本研究也发现,原纯农经营的青田村和连杜村,近年随着乡村旅游业的发展,基塘的多功能性逐渐增强。历史上,珠三角地区乡村聚落的兴衰与基塘的演变密切相关[39],景观上相互融合,功能上联系紧密,是研究基塘的重要空间尺度,当前尚未被充分重视,未来亟待通过更多的案例和量化研究,进一步揭示基塘多功能性与乡村多功能性发展之间的耦合关系。除了跨尺度的变化,研究还发现,基塘多功能性存在一定的空间分异,如临近村落住宅区的基塘,多功能性发展趋势更强。以往研究也曾揭示农业多功能性的空间分异特征[40- 41],但主要体现在宏观尺度上的差异,微观村落尺度上的多功能空间分异也值得深入探讨。

论文采用田野调查和深度访谈,结合遥感影像分析,分析粤港澳大湾区基塘多功能性的演变及其不同层级制度结构的驱动机制,提出基于维护基塘多功能性的生态修复策略,主要结论如下:

(1)改革开放以来基塘地区基塘的生产功能大幅提升,但基塘面积由1980年的787 km2缩减至2017年的414 km2,基塘转为单一化高密度养殖,其水陆物质能量循环利用的生态功能及对区域的水文调节功能有所降低。

(2)从承载基塘多功能性的空间尺度来看,基塘、村落和区域尺度是其生产、生态、社会功能的直接载体。村集体和农户是基塘生产功能的直接受益者,但随着片面追求经济效益而带来的负面影响,基塘的生态和社会功能也越来越受到村集体和村民的重视。

(3)基塘多功能性发展主要受全球、国家、区域层面市场需求的直接驱动,国家、区域土地、产业等政策的驱动,以及村干部、乡贤、村民的自发调节。通过创新基塘的土地经营制度,协调各个制度层级与以农户为主的基塘经营主体的利益关系,是实现基塘多功能化发展的关键。针对基塘生态功能的修复,应基于不同的制度层级制定相应的策略。

致谢:广州地理研究所杨龙研究员、金利霞研究员、赵玲玲副研究员帮助写作,中国科学院广州地球化学研究所环境科学专业博士生赖勇、华南师范大学地理信息科学专业本科生黎满耀协助田野调研及遥感影像数据处理。