成渝地区双城经济圈现状研究

2021-06-02赵仁睫

赵仁睫

摘要:基于成渝城市群2008年到2018年共11年数据,从三个角度切入,分析研究近年来成渝双城经济圈的结构分布、区域差异和发展趋势,得出如下结论:从经济的整体发展来看,成渝双城经济圈呈现“中心竞争,散点乏力”。从产业结构来看,成渝经济圈整体以第二产业为主。从消费和投资来看,经济圈整体消费水平和科技投资并不高。

关键词:成渝双城经济圈;成渝城市群;成渝

自2020年1月3日,中央财经委员会第六次会议提出推进成渝地区双城经济圈建设后,相关落地工作在川渝两地的各个层面持续推进。4月2日,四川省人社厅与重庆市人社局签订《共同推动成渝地区双城经济圈建设川渝人力资源和社会保障合作协议》。4月29日,川渝两地国资国企宣布共同出资组建成渝地区双城经济圈发展基金,基金总规模300亿元,首期规模计划100亿元。

尽管四年前国务院批复《成渝城市群发展规划》后,成渝城市群正式迈入历史。但受制于种种原因,成渝地区的发展困于战略层面,行动上的进展有限。如今成渝双城经济圈的提出,更加清晰的明确了战略方向:对标京津冀等三大城市群,形成西部高质量发展的重要增长极,打造内陆开放战略高地。

为了更直观的了解成渝地区近年来的发展。本文第一部分针对成渝城市群的人口、产业、内需外贸等宏观经济层面,选取2008年到2018年共11年16个地市级及以上城市为对象。从人口和产业结构、贸易和进出口、科技支出和固定资产投资三个方面多角度切入,探析成渝经济圈的整体构架和区域差异,力求更立体、全面的找到打造成渝双城经济圈的方向。第二部分总结现状,得出结论并提出建议。

一、成渝城市群经济发展对比

(一)人口和产业结构

整体来看,从2008年到2018年,16个地市级及以上城市GDP均显著增长。如图1,所有城市2018年的GDP比2008年的GDP增长均超过一倍,超过两倍的城市有11个,成都更是直奔三倍。

但从个体来看,两极分化的情况十分严重。重庆和成都遥遥领先其余14城。2008年重庆和成都两座城市的GDP总量占16个城市的GDP总量的57.69%。这种悬崖式的断层现象并没有随时间的流逝而改善,2018年,重庆和成都两座城市的GDP总量占整个城市群GDP总量的62.09%,比2008年增加了约5个百分点。排名第三的绵阳的GDP仅是排名第二的成都GDP的15%,排名垫底的雅安的GDP只有成都GDP的4.2%。

观察十一年的人口数据发现,除了重庆和成都有明显的增长态势外,其余城市常住人口并没有显著的增加,甚至出现连续数年下滑,比如资阳。对比2018年和2008年两年的数据,仅有不到一半的城市,2018年的人口比2008年的人口有所增加。所有城市中,只有成都一个城市增长率超过10%,达到28.53%。重庆随排名第二,但增长率,仅为9.26%。但呈现人口负增长的城市中,负增长率超过10%的城市却有三个之多,资阳更是达到-40.66%。

成渝城市群16个城市,每个城市相比于GDP的成倍快速增长,人口的增长率都显得微不足道。即使是领头的重庆和成都,其各自人口的增长速度和经济的增长速度差距也很大,说明对人口的吸纳能力还亟需挖掘。除此还出现一个有趣的现象,广安虽然人口增速呈现很大的负增长,负增长值甚至仅次于资阳,排第二,但是广安的GDP增长速度却并不慢,在所有城市中达到中等水平。

从产业结构的角度,重庆和成都均为二产占比逐年降低,三产占比逐年上升。但是直到2015年,重庆的三产占比与二产占比的差距才开始逐渐拉开。2018年三产占勉强超过50%,二产占比降为40.9%,三产占比与二产占比的差值首次突破10%。而成都2008年三产占比就已经达到49.4%,三产和二产的占比差距始终保持3.5个百分点以上,近三年连续突破10%。说明从根基上,重庆更偏重于制造业、建筑业等第二产业,而成都则维持并稳步扩大着服务业等第三产业。其余14座城市二产占比和三产占比的曲线均表现为“眼状”变化。即二产曲线在三产曲线之上,二产占比先增后降,三产占比先降后升。大多数城市直到2018年,三产占比仍旧低于二产占比。只有绵阳、乐山、达州三座城市三产占比实现反超。

但从产值绝对量来看,无论是第二产业还是第三产业,重庆和成都都以绝对的优势甩开其它城市。2008年重庆和成都第二产业产值合计占16座城市总值的55.35%,2018年占比增加到60.21%。2008年成渝双城第三产业产值合计占16座城市总值的69.04%,2018年占比为67.83%。第二产业产值排名第三的城市是德阳,三产产值排名第三的城市是绵阳。雅安无论是第二产业还是第三产业,产值排名都垫底。二产产值增长率最快的城市是成都和泸州,重庆排第六。三产产值增长率最大的前两个城市是乐山和眉山,增长率超过成都和重庆的城市有9个。

综上所述,重庆和成都两座城市是整个成渝经济圈的两大绝对核心,其余城市无论从GDP总量、增速,人口总量、增速都远不及成渝两城,整体发展呈现悬崖式的落差,且这种差距从2008年到2018年并没有缩减,甚至更为严重。但是值得肯定的是,从产业结构上看,尽管成渝仍然是短期内无法撼动的大头,但是其余14座城市在第三产业产值增长上的贡献还是肉眼可见的。

(二)贸易和进出口

本文采用全社會零售品消费总额衡量各城市贸易情况,进出口总额衡量各城市外贸情况。从社会零售品消费总额的绝对量来看,2008年到2018年十一年间,重庆以第一领跑,成都紧随其后,到2018年,重庆达到7977亿元,成都达到6802亿元。其余14座城市,消费总额最高的是绵阳有1149亿元,只有成都消费总额的16.9%,最低的雅安仅为242万元,不到成都消费总额的3.6%。表明在消费内需上,依旧呈现重庆和成都两大头断崖式领先的局面,且差距比各城市GDP间的差距还大。

从社会零售品消费总额的增长来看,16座城市消费总额增速在2010年后均呈现逐年放缓的态势,即使部分城市在2015年有少许波动,但是仍然改变不了整体下滑的走向。尤其是2018年增速的下降十分显著,包括重庆在内的四个城市甚至出现负增长的情况。

进出口总额的变化与社会零售品消费总额的变化不同。2013年以前,重庆的进出口总额并不及成都,2013年开始重庆进出口实现反超,随后两年持续扩大了差距。但2015年以后成都增长加速,在2018年逐渐逼平重庆。从总量上来看,成都进出总额最大值出现在2018年,而重庆出现在2014年。从增长率来看,成都进出口总额增长率最快为2017年的42.25%,而重庆最快为2011年的135.13%。表明成都近幾年外贸行业的发展增长更稳定和持续。

(三)科技支出和固定资产投资

为深化改革开放,发展高科技是助力我国进入创新型国家的必要条件。为此中央自2006年颁布二十多项政策意见指导各地区发展科技。本文选取2008年和2017年科技支出以及科技支出占财政支出的比值,对比各城市在科技层面的发展状况。

相关数据表明,除德阳和资阳,其余14座城市2017年科技支出比2008年增长都超过一倍。泸州以高达846%的增长率遥遥领先,其次是成都,增长率为526%,重庆以292%的增长率排名第四。单从科技支出来看,成渝城市群的在科技层面的进步十分迅速,但是从科技支出占财政支出的比值来看,16座城市对科技发展的重视程度并不如预期。

具体而言,16个城市中有7个城市的占比增长率为负,最低的占比增长率是资阳的-47.73%,超过60%的城市只有成都、泸州、绵阳、雅安,重庆的占比增长率仅为30.96%,比成都低了50个百分点,绵阳是唯一一个占比翻倍增长的城市。总的来说,无论是科技支出还是科技支出占比,重庆、成都、泸州、绵阳、内江、雅安六个城市的发展还是相对较好的。

固定资产投资对经济的拉升作用是巨大的,固定资产投资占GDP的比例反映出固定资产投资效率,以及经济对投资的依赖程度。

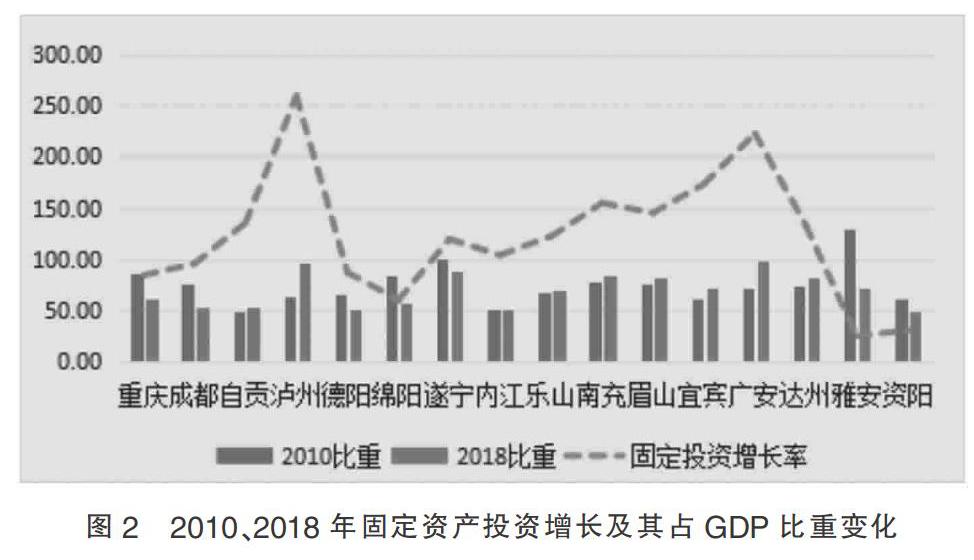

如图2,从曲线上看,泸州的固定资产投资的增长最快,雅安的增长最慢,除了重庆、成都、绵阳、雅安和资阳,其余11座城市的增长率均超过100%。从比重变化来看,重庆、成都等8座城市2018年的固定资产投资占GDP比重较2010年有所下降,且均低于2018年全国的比重,说明重庆、成都的经济发展对固定资产投资的依赖程度降低。

二、结论与建议

(一)结论

根据前文三方面的数据分析,本文得出如下结论。

1. 从经济的整体发展来看

成渝经济圈呈现明显的“中心竞争、散点乏力”的状态。“中心竞争”指重庆、成都经济发展以绝对优势遥遥领先其它城市,成为成渝经济圈的毋庸置疑的两个中心。同时重庆和成都在发展上存在诸多相似的路径,造成资源争夺、产业过度重复的竞争局面。“散点乏力”指除重庆和成都外,其余城市的发展没有形成区域化、一体化的结构。它们不仅没有倚仗地理上的近邻优势,受成渝双城发展的辐射影响,也没有彼此联结相互作用。如果将重庆和成都看作成渝经济圈的第一梯队,德阳、绵阳、宜宾和南充四城则是第二梯队。从地理位置上来看,这四座城市只有德阳紧挨着成都,其余三城与成都和重庆都间隔了至少一座城市。德阳、绵阳和南充靠北,宜宾在最南边,它们均不处在重庆和成都连线的中间地带,而中间地带的资阳反而是发展最差的城市之一。

2. 从产业结构来看

成渝经济圈整体仍是以第二产业为主,重庆和成都已经实现从二产过渡到三产,成都在第三产业的发展相较于重庆更成熟。遂宁、南充第二产业和第三产业的发展齐头并进,广安、泸州第二产业的增长势头更好,德阳、乐山、眉山第三产业增长更显著。这意味着成渝地区产业结构协调性不够,田莎莎(2018)也提出成渝城市群的城市定位不清晰,产业同质化问题严重。

3. 从消费和投资来看

成渝经济圈整体消费水平并不高,超过全国平均值(除港澳台)的城市只有重庆、成都和绵阳。除此之外,从2008年到2018年,成渝经济圈消费的增长率逐年下降,包括重庆在内的四个城市2018年甚至出现负增长的情况。由此可见,消费的疲软不仅影响本来水平就不高的城市,还影响到“中心”之一的重庆。另一方面,超过一半的城市对固定资产投资的依赖程度降低,包括重庆和成都,以及第二梯队的德阳和绵阳,但这四座城市对科技的投入力度较大。对于多数成渝经济圈的城市而言,在发展规划上,对科技产业的投资并不是重点。

(二)建议

未来一段时间,围绕习近平总书记强调有关成渝地区双城经济圈“两中心两地”的发展定位,如何实现会议上提出的“推进科学城建设、共建合作产业示范园区等”目标,根据前文对成渝地区发展现状分析的结论,可考虑在以下三个方面重点发力。

1. 构建双城良序竞合关系

成都和重庆的现有产业结构同质化较为严重。以两地最有代表性的园区产业布局为例,重庆两江新区重点发展汽车、电子信息、新材料等产业,而成都天府新区同样也将汽车、电子信息、新材料等作为主要产业,两大新区之间的合作交流不够。重庆和成都这两个核心城市的产业竞争必将影响了整个四川和重庆的合作。因此需要强化城际间产业链分工,整合成渝共有优势的汽车、电子信息、装备制造等产业资源,推进联合研发和配套协作。发挥重庆配套产业体系全与成都研发创新能力强的优势,打破成渝“两点式”独立发展模式,架起“成渝大桥”,带动成渝双城间资阳、眉山、遂宁、内江的汽车、电子信息、装备制造等产业链式发展。

2. 优化城市规模结构,建设主城核心区和次级增长极

重庆市和成都市作为成渝城市群里两个超大城市,对周边城市发展的辐射带动作用还明显不够。一方面积极推进重庆、成都主城扩容工作,增强双核驱动发展动能,扩大成渝双城的辐射带动作用。另一方面培养德阳、绵阳、宜宾、南充等城市成为次级增长极,分担中心双城的分职能,发挥其在城镇体系中承上启下的重要作用,成为区域小范围支点和过渡点。

3. 加强创新要素的自由流动,共建人才引进培育计划

充分发挥重庆和成都两地高校众多、人力资源富集的优势,提高科技与创新对高质量经济增长的贡献率。解决人才在流动过程中可能面临的就业创业、社会保险等问题。适度分离经济区和行政区,加强对两地人社领域公共政策的比较研究,逐步缩小政策差异。

参考文献:

[1]田莎莎,季闯.成渝城市群经济协调发展的路径研究[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2018,15(04):25-27.

[2]徐翔,陆国斌,王超超.成渝区域创新体系建设研究[J].中国科技资源导刊,2019,51(05):21-25.

[3]莫远明.加强顶层设计 唱好成渝“双城记”[N].经济日报,2020-03-16(012).

[4]叶文辉,伍运春.成渝城市群空间集聚效应、溢出效应和协同发展研究[J].财经问题研究,2019(09):88-94.

(作者单位:中共重庆市潼南区委党校)