意在图画:《天问》“图注”之形态、特征及意义

2021-06-02罗建新

罗建新

(南京艺术学院 博士后流动站, 江苏 南京 210013)

“于《楚辞》中可推第一”的《天问》,以其无穷魅力吸引着历代学者去索解与寻味。人们就其诞生背景、文辞意蕴、“一问到底”、“颠倒错综”的表达方式,及其艺术评价等问题,陈说了诸多见解。对于这些成果,除瞩目于其“说了什么”,以认知《天问》阐释历程及特征,并尽可能接近其本义外,也应考量其“怎么说”,亦即注家基于何种理念、采用何种方式来表述其观点,不同方式之间有何差异,其于文本与观者而言有何影响,以期能对《天问》及其意义生成方式有更为全面的认知。这其中,伴随着图像艺术的发展,出现在明清之际的《天问》“图注”形态,即以其在阐释方式层面的变革而在中国古代“注骚”“读骚”传统中营造出一种新变,颇值关注。对其进行系统考察,有助于形成观照《楚辞》学及中国古代经典阐释学的别样视角。

一、《天问》“图注”的历史生成

王逸《天问叙》曰:“昔屈原所作,凡二十五篇,世相教传,而莫能说《天问》。”(1)洪兴祖:《楚辞补注》,北京:中华书局,1983年,第118页。可见,在去楚未远的秦汉,理解与阐释《天问》已成为难题。领校中秘之刘向、勘理天禄之扬雄,皆不能详悉其意,而博学洽闻之太史公亦“多所不逮”,遑论其余。《天问》因具“创格奇、设问奇、穷幽极渺奇、不伦不类奇、不经不典奇”(2)夏大霖:《屈骚心印·发凡》,清乾隆九年(1744)一本堂刊本。等特征,使得读者有“如入宝山,瑰玮璀璨之弥目,而不识何物;如聆广乐,铿鍧杳渺之盈耳,而不解奚响”(3)张诗:《屈子贯》,清嘉庆三年(1789)戊午疁城万春堂重刊本。之惑,带来理解障碍,亟需方家硕学注诠以清除之。西汉以降,学者们相继采取训、诂、注、笺、疏、章句、正义等方式,通过“文献注疏”“义理解述”和“历史考证”等途径对《天问》进行解释,生成了可类属于“经”“传纪”“注疏”“义理”等阐释系统的诸多著述(4)傅永军:《论中国经典诠释传统现代转型的路径选择》,《哲学研究》2020年第1期,第23页。。不过,这些著述虽然立意非一、见解有别,存在诸多差异,但在表现形态上却有共同之处:皆是以文字为载体,对《天问》进行较完整的注释,其特点是“逐字、逐句、逐章地对文本进行疏解,重点在语言文字层面对文本进行解说,涉及音韵学、训诂学、考据学、文献学以及史学、文学、地理、天文、历算等方面的基本事实的说明”(5)刘笑敢:《诠释与定向——中国哲学研究方法之探究》,北京:商务印书馆,2009 年,第33-34 页。,相关著述亦呈现为“以文字训释和文本考据为中心”的文字书写形态。是故,可将此类著述归入“文注”之范畴。

“图,经也,书,纬也,一经一纬,相错而成文”(6)郑樵:《通志二十略》,北京:中华书局,1995年,第1825页。,文字与图像是人类借以认识自然、理解社会、表达自我的“天然”介质,二者相互依存,如车之双轮,并行不悖,都曾经、正在并将继续在推进人类发展的文明之旅中发挥各自不可替代的作用(7)龚举善:《图像叙事的发生逻辑及语图互文诗学的运行机制》,《文学评论》2017年第1期,第87、93页。。是故,除却用文字来诠解“当日既因图而作”的《天问》,生成诸多“文注”外,图像亦能并应该作为载体与媒介,用以传递读者的理解与认知,从而产生新的注释形态——“图注”。

倘从历时角度看,《天问》的“图注”形态当肇自明人萧云从。其视《骚》为经——“《离骚》本《国风》而严断于《书》,《九歌》《九章》本《雅》《颂》而庄敬于《礼》,奇法于《易》,属辞比事于《春秋》”(8)萧云从:《离骚图·凡例》,顺治四年(1647)初刻本。除非特殊说明外,本文所引萧云从《离骚图》内容皆出自此本。,然“经有图”,故“尊《骚》于经,则不得不尊《骚》而为图”,而在“《骚》本行世已多”的情形下,以图像来诠释《楚辞》,自是“尊骚”的有效途径。基于此,萧氏遂另辟蹊径,“意在图画”,以文字注释与图画描绘相结合的方式来对《天问》进行注诠,创作出“体物摹神,粲然大备,不独原始要终,篇无剩义,而灵均旨趣,亦借以考见其比兴之原”(9)门应兆:《钦定补绘萧云从离骚全图》,清文渊阁《四库全书》本。的《天问图》,在以卓著的图绘技巧揭示出《天问》奥义之同时,也开启了阐释方式的新变历程。

迨至有清,乾隆帝觉云从“图注”之书“义存规鉴,颇合古人‘左图右书’之意”,甚眷爱之,又因其“所存各图缺略不全”(10)萧云从《离骚图》合绘《离骚》《卜居》《渔父》三篇为《三闾大夫卜居渔父》一图,《九章》《九辩》《招魂》《大招》诸篇有文而无图,“《远游》原有五图,经兵燹阙失,俟续之”,此即高宗所谓“缺略”者。而《香草图》,云从“有志未逮尔”,为高宗所谓“未为图”者。高宗以为“荪荃兰蕙,以喻君子,寄意遥深”,“自应一并绘入,以彰称物芳”,故令门应兆补绘之,有十六图。而生叹惋,遂令侍臣门应兆仿李公麟笔意,补行绘画,以臻完善。门氏在“准原书《天问图》分绘之例”的同时,又更改了其书体例:删除注文,全然依凭图像来展示对《天问》文本之理解,衍生出“图而无自注”的新式样。《天问》阐释史上一种有别于“文注”的新形态——“图注”,遂经由二人之探究乃得以生成。

不过,由于门氏之作乃是影写萧云从之书而成者,且“形具而神离”(11)法式善:《存素堂文集》,清嘉庆十二年(1807)程邦瑞扬州刻增修本。,加之其书久藏秘府,能见者罕(12)陈本礼《屈辞精义·略例》曰:“高宗壬寅,特命内廷补绘……足称大观,为士林雅制。惜不能摹绘诸图弁诸书首,传之人间,以广见闻,是所歉也。”清人罗振常在影印《陈萧二家绘离骚图》时,也感慨“盖《四库》各书皆写本,天府所藏,固非人间所得而窥也”。可见,在《四库》未有影印之前,门应兆“图注”流传非常有限,人们多只知其名而未见其貌。;而云从“图注”则流传甚广,影响亦大,遂成为《天问》阐释史上的典型代表。故本文之探讨,主要以萧云从《天问图》初刊本为依凭。

二、《天问》“图注”的呈现形态

图像与文字具有异质性,因能指与所指不同,与客观事物产生联系的方式有异,二者所能表现的对象之属性亦有差别:图像易于表征世界的表象,文字更易表征世界的概念、属性、规律等抽象内容(13)赵炎秋:《实指与虚指:艺术视野下的文字与图像关系再探》,《文学评论》2012年第6期。。这种差别影响着主体认知传递的准确性、全面性、深刻性,是故,以“图注”方式诠释《天问》,在文本形态上自会呈现出与“文注”所不同的诸种特征。

这种不同特征首先体现在“图注”具有“左文右图”的片段化结构之上。“文注”中,注家多依篇章顺序,或先录原文而次录注文,或遴选主题继之以诠解,次第对《天问》展开阐释。其著述在钞写或刊印时,往往于文本中增入“注曰”“补曰”“氏曰”等字样,以示原文与注文之别,段落格式与篇章结构上也呈现出单双行、大小字、圈点符号等视觉形态。受图像拙于表达线性过程之限,“图注”者未曾也不可能对《天问》展开首尾俱足的阐释,而是于绘画之先,将全文厘分为少则八字、多则一百四十六字不等的五十四个句群;继而对句群所涉文辞进行筛选,抉择部分要素作为图绘素材;接着纾毫补缀,或全景呈现,或局部描摹,绘制五十四幅独立的题名图像,又“附以自注,编系于下”,对相关字词、意旨进行选择性解说;最后将每一句群以大字形态、自作注文以双行小字形态组合为一叶,置于书左,将图像置于书右,构成一个“图注”单元,各单元前后顺承,总和为全书。这样一来,《天问》“图注”就呈现为由五十四个“左文右图”的注释单元所构成的统一体,在视觉形态上具有片段化特征。

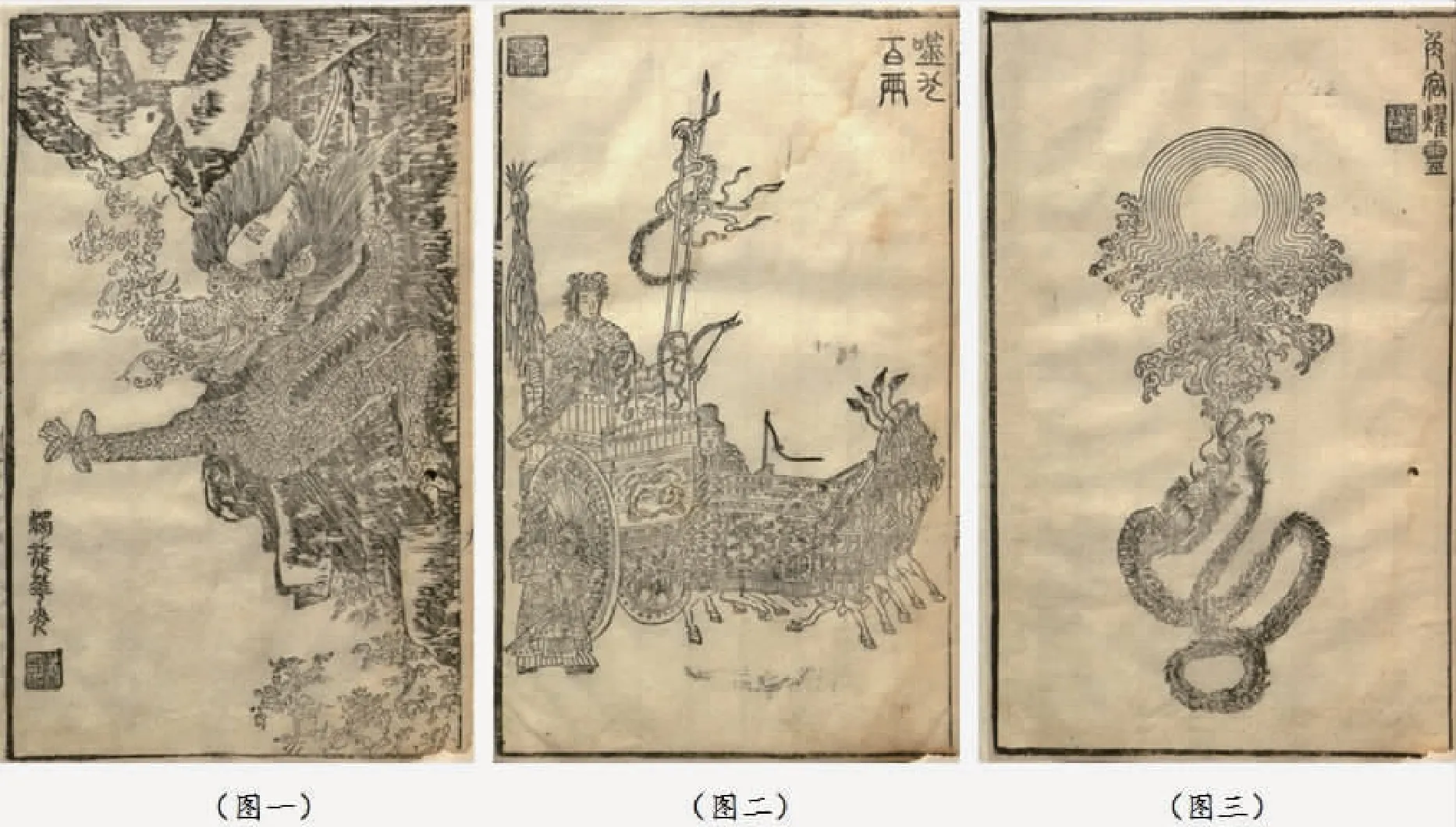

为注“左文”而绘之“右图”,乃是注家在参佐众说、间以己意之基础上的艺术呈现,具有“典而有据”之特征。这其中,有图像是依据“文注”而绘者,如《烛龙华光图》(图一)画一龙衔烛而照,系据王逸“天之西北,有幽冥无日之国,有龙衔烛而照之”(14)洪兴祖:《楚辞补注》,第93页。之语而描摹者;《噬犬百两图》(图二)绘四甲马拉一战车,为参佐柳宗元《天对》之说而营构者。有图像系博采诸家之说而成者,如《角宿耀灵图》(图三)先用王逸之说来解释“角”“耀灵”涵意,复据《地肺经》绘青龙于东海下吞吐太阳形象;《虬龙负熊图》(图四)绘一无角鳞之龙形生物负一怪兽,系综取王逸“无角之龙,负熊兽以游”与柳宗元“不角不鳞”之说而图画者;《雄虺九首图》(图五)为据王逸“一身九首”之说与《尔雅》“博三寸,首大如擘”之语而综合描摹者。有图像则为借鉴旧有图像而予以加工改造者,如《应龙画河海图》(图六)绘有应龙以尾蜿蜒山石间疏导洪水形象,乃是注家“见唐李昇作《禹贡图》”而后为之者;《该秉季德图》系参佐陆探微《五方司天图》而画者。经由“图注”者的此番经营,其笔下所绘之形象皆其来有自,各具渊源来历,为观者之“重识”埋下了线索。

出于尽可能展现《天问》丰沛意涵之虑,注家还对部分图像进行了多维缀合,使之呈现出超时空、非线性、非逻辑等特征。据图观之,有将分属不同历史时期的素材组合于同一画幅者,如《天问》“稷维元子”节论及商周更替之事,本“宜分作四图”,然虑及“周以后稷,积功累代,数十圣,而后王天下,卜年八百,则‘一心之运’也”,故只选择周代史事作为图绘对象,将稷持弓矢、太王居岐而百姓来就、文王执鞭理政诸事,以独立片段方式共同呈现于图中,生成由三个局部场景构成的《元子挟矢伯昌秉鞭作牧赐醢上帝罚殷图》(图七)。有将发生于不同空间的事件合绘于一图中,如《舜害不危图》(图八)将瞽叟与象纵火焚廪、下土实井,以及象谋二妃絺衣鼓琴等出现于不同场所之事件,通过典型人物、代表性器物的片段式描摹而呈现于同一空间。亦有将不同类型的文化符号、神话素材组合为一图者,如《日月三合九重八柱十二分图》(图九)将太极、日月、八卦、九重、十二辰、二十八星宿以不同符号形态合绘为一图;《黑水延年鲮鱼鬿堆图》将黑水之地、延年不死之人、鲮鱼、鬿堆等来源、属性皆不同之物组合为一图。这种缀合式图像,能让观者在感知不同局部与片段的基础上,有序调动已有知识储备,进行整体、全局性思考,完成审美自足,实现被图像的“明见性召唤默存的事迹在受众心目中重新苏醒”(15)赵宪章:《小说插图语图像叙事》,《文艺理论研究》2018年第1期。,领悟《天问》文辞蕴意与注者用心。

“图注”之作在文本结构、图像素材、画幅布局等方面所呈现出的视觉特征,乃是注家为有效传递自我意志而进行的匠心经营,但要充分发挥图像的注释功能,这些视觉特征还需与《天问》本文产生联系,形成审美心理张力,以使观者有可能从视觉对象的有限形式、形象中发掘出无限意蕴。

三、图像对《天问》的互文阐释与意义增殖

生成背景模糊、文义深奥、结构无序的《天问》既给读者带来阅读困境与理解障碍,使之产生审美疏离,也让“文注”者萌发“言不尽意”之叹,衍生出诸多阐释隔阂。面对此种状况,“图注”者充分利用图像所具有的直观性、隐喻性、多义性等表达优势,或对《天问》文辞所指予以图像佐证补充,或创设文本叙事内容的孕育性图景,或将文本蕴意进行趣味化图现,并在一定程度上使“左文”与“右图”构成互文关系,参互成文,合而见义,以期能形象、直观地昭显文本之意涵。同时,注家还将主体意志进行图像表达,既赋予《天问》阐释以历史性特征,又层累性地增殖了其意涵。

“图注”之中,图像得以存在的首要目的即是解释文本意涵,故而注家多通过勾勒具有指代性、暗示性的细节,以回应《天问》本文,并与之形成佐证、补充等关系。这其中,有描摹、凸显图像中的典型细节,以印证文辞所关联之意涵者,如注“焉有石林?何兽能言”的《石林兽言图》(图十)中绘有一兽,长舌尺余,伸于口外,当是为解释其“能言”特征而作者。《舜害不危图》中画出为石所掩压之井、一人举火执长矛弩弓形象,即是回应“舜服厥弟,终然为害。何肆犬豕,而厥身不危败”中涉及的瞽叟与象欲杀舜之事。其他如《黑水延年鲮鱼鬿堆图》中描绘出鱼生二须、四足形象,亦是表明“鲮鱼”为“鲤也,四足”也。《元子挟矢伯昌秉鞭作牧赐醢上帝罚殷图》中绘一人手握黍,明其为后稷也。有借助图绘细节来补充《天问》文辞所指,使其意义有更全面之昭显者,如《昭后逢白雉图》(图十一)绘越裳氏左手抱夹白雉,右手捩转其首,即《礼记·曲礼》所谓“献乌者,佛其首”者,注家对此细节之勾勒,见出中土礼制文化波及南土。《环闾穿社爰出子文图》(图十二)绘虎乳子文形象,暗示对楚俗中“庚寅吉日”观念之认同。经由“图”所提供的直观印象与文外之意,《天问》之部分奥蕴得以常识性显露,而“注”所应承担的扫除阅读障碍、疏通文本之功能亦因此而得以初步实现。

对文本叙事内容进行孕育性图现,是“图注”中所呈现出的又一特征。《天问》言及诸多叙事性内容,然图像却长于“表现在空间中并列的事物”,而拙于呈现“时间中先后承续的事物”(16)[德]戈特霍尔德·埃夫莱姆·莱辛:《拉奥孔》,朱光潜译,北京:人民文学出版社,1979年,第84页。,难以依叙事顺序将其逐一图现。鉴于此,“图注”者遂选择其中的标志性、关键性情节予以图绘,使得画面呈现出“最富于孕育性”的时刻。这其中,有将神话故事中的关键性时刻予以图绘者,如释《天问》“水滨之木,得彼小子”语时,“文注”者多按历时顺序对“伊尹生空桑”之来龙去脉进行陈说,以明原委,而“图注”则只绘婴童伊尹为人取养的关键性时刻,未曾展现其母梦神女、见灶中生蛙、顾视其邑等内容。《羿射河伯妻彼雒嫔图》(图十三)亦只是描绘羿射眇河伯所化白龙之一目的瞬时场景。亦有将上古历史传说的重要时刻予以描摹者,如“舜闵在家,父何以鱞?尧不姚告,二女何亲”之问,“文注”者多着力于解说“尧妻舜而不告其父母”(17)朱熹:《楚辞集注》,上海:上海古籍出版社,1979年,第62页。之因由,并引诸书以为佐证,而“图注”者则摒弃“父顽母嚚,不为娶妇”等论述,选择舜携妻跪拜尧的特定场景作为图绘内容,既使画面具象化了这一古史传说中的关键性时刻,也展示出注者对学术史上认为“舜不告而娶行为合礼”之观点的认同。《少康逐犬图》(图十四)亦选择少康斩女岐之首、提剑追逐澆的关键时刻予以图现,体现出对王逸“误断其嫂首”之说的信从,寄寓着“为禽兽行者之诫”的教化意义。图像所呈现的此种孕育性之视觉景观,在隐喻着注家观点的同时,也拓展了观者的想象空间,实现图像对文本意涵的延伸。

为使图像对观者形成一定的视觉魅惑,“图注”者还选择《天问》中富于神异性、传奇性的文辞进行描绘,借助画面来丰富文本的视觉效果,增添诠释之作的趣味性。如注“女娲有体,孰制匠之”之问而绘的《女娲图》中,一女首蛇身者,双手捧石,躯体盘绕于巨石间,爁炎之火,遍布其间。显然,此种描绘除延续“文注”中对女娲形貌所作出的“人首蛇身,一日七十化”等神异性解释外,还将源自《山海经》《淮南子》中的“炼石补天”神话融汇其中,构成了具有玄怪特征的复合图像。又如用以注“化为黄熊,巫何活焉?咸播秬黍,莆雚是营”之问的《岩越黄熊鲧疾修盈图》(图十五)正中绘出了鲧所化之黄熊正在刊木的神异性画面,下方摹写莆雚之地尽生秬黍形象,暗示治水功成后的景象,画面中充溢着传奇色彩。这样一来,图像就在对《天问》本文的诠释中增添了诸多玄幻性、故事性、想象性内容,使之更具吸引力,从而引起了观者的阅读兴趣与购买欲望。

值得注意的是,“图注”者在创制图像符号、组织图像文本的过程中,需要依赖主体思想认知、知识背景、艺术旨趣等因素,这种创作个性与外在的时代环境、社会阶层、文化风尚等相交融,使得其笔下的图像因之成为个人意志与社会集体无意识相交织的开放性文本。这样一来,“图注”者除依据《天问》文辞而进行图绘之外,还将本文意蕴之外的注家之思想认知等寄于图像中,为其作品增添了游离于所注释之本文以外的蕴意,“试图传承和弘扬传统文化,勉力承担起文化救亡的责任与担当,彰显一种如屈原宏阔壮远、不屈不挠的‘必有济于世,有利于民’的国家政治情怀和民族文化理想”(18)施仲贞、周建忠:《论钱澄之〈屈诂〉中的儒道互补思想》,《南通大学学报(社会科学版)》2020年第3期,第52页。。首创《天问》“图注”的萧云从,于明末清初之际罹遇黍离之悲,常“取《离骚》读之,感古人之悲郁愤懑,不觉潸然泣下”,遂通过图绘特殊物象之方式,寄托眷怀故国的遗民之情。如在《日月三合九重八柱十二分图》《巴蛇吞象图》《共牧微命图》《女娲图》中所出现之蛇,萧氏皆据王逸“岐首之蛇喻夷狄”之语而绘为龙形有麟角之物,其间承载着他忠于旧朝、视清朝为夷狄之隐情。迨至清际,满人门应兆奉旨补绘《天问》时,就将云从所绘龙形蛇全部复原为神态毕肖之自然蛇,当是明晰云从用意而作之更改。二百年后,娄县沈祥龙过萧尺木墓时,感慨“家国沧桑一慨中,《离骚图》就思无穷”(19)徐世昌:《晚清簃诗汇》,北京:中华书局,1990年,第7302页。,亦是见出云从“图以见志”之衷肠。同时,借图像来“指鉴贤愚、发明治乱”(20)郭若虚:《图画见闻志》,杭州:浙江人民美术出版社,2013年,第18页。,亦是《天问》“图注”者的创作意旨之一,如萧云从《画〈天问图〉总序》载有“烛龙之启其长夜也,岐蛇之毙于自噬也,缝裳乱伦之殒首也,棘林肆情之蒙羞也,牛饮之膘也,虫尸之争也”诸语,传递出“无幽淑而不彰,无隐悖而不殲;被谗者有早名,窃据者无蟭类;不得之于身,必得之于子孙”的“报复无殊”观念。而在图像中,其或是宣扬君仁臣贤等观念,如《会朝争盟苍鸟群飞图》绘武王冒雨昼夜奋驱情境,以期使观者借此“想圣人之仁”,《集命承辅图》“画作北面相揖,微有谦逊”之貌,以宣扬理想君臣关系。或是对昏君佞臣及“禽兽行者”进行批评,如《平胁曼肤图》绘呆狂之纣形象,寄予对昏庸君王“脐可燃而帝可羓”的痛恨之情,《康回冯怒东南倾增城九重西北辟图》将共工绘为獐首奸邪形象,令人生厌,且在图中所占比例极小,借以表现对其“匹夫之勇,紊坠纲常,倒替天泽”恶行的轻视,《繁鸟萃棘图》传递对淫乱者“禽兽之不若”的唾弃,《少康逐犬图》以为“禽兽行者之诫”。“图注”者试图通过勾勒这些形象,使观者“明治乱之数,芳秽之辨”,即便是“强梁汶暗之夫,未有不悚然知惧者”,实现图像劝善戒恶的教化功用。图像中画家所寄予的诸多认知,增加了“图注”之作超出于本文所指的“象外之意”,也为人们认知《天问》传播的历时性特征提供了依凭。

四、观者对《天问》“图注”之回应

图像与自然人的视觉与客观的外部空间具有某种同一性,存在一种视觉优势而带来“图画的暴政”,因此,以“图注”方式诠释《天问》,将图像引入文本,与文字一并呈现于观者面前,能“弥合‘所指意’和‘完满意’之间的断裂和缝隙”,使得“密闭在语言符号中的诗意被切换到图像中直接绽开”(21)赵宪章:《诗歌的图像修辞及其符号表征》,《中国社会科学》2016年第1期。,从而营造出“语象”与“图像”对话和交融的阅读情境,生成一种不同于全然依凭文字的、“文-图”互文的、富有阅读张力的新样式。这种注释形态使得《天问》意旨由“可想的”变成“可见的”——本是通过“识读”而想象出来的意境,变成了可以直接观看和体感的世界,呈现为具体可感之形象,且富有故事性、趣味性,从而拉近民众知识修养与《天问》诘屈古奥之文字叙述间的距离,使他们“疑胸顿开,饥目得饱”,较之“文注”更易直观感知与接受,而这从观者对“图注”之回应中即可见出。

萧云从“图注”之书甫一梓行,即为民众所瞩目,“自闾巷以迄四方,后生耆宿,莫不捐百虑奉一函”,观之而为快。书中图像对观者有着极强的视觉吸引力,以至于产生了“若观郭秃之呈于中宵灯下也”的审美效果;更有甚者,从事商品买卖之“妇驵”,竟贩此书以鬻利,遂使书肆之“铁限”几被踏穿(22)张秀壁:《天问图跋》, 萧云从《离骚图》初刻本。。云从为画坛高手,在当时亦极具影响力,其书为世人所重,竞相购置,或不为过。而后世翻印之作,亦有售价不菲且无所折扣者(23)民国十八年(1929),武进陶湘所影印之《喜咏轩丛书》丙编中,汇有《宣德鼎彝谱》《宣德彝器图谱》《宣德彝器谱》《宣炉小誌》《萧尺木离骚图经》《陈老莲离骚图像》《明刻传奇图像十种》诸书,惟萧云从《离骚图》牌记中标明“每部一两,为不二价也,装订外增二钱”字样,为该书初刻本所无者。此语或许是书商为射利而有意增补者,然也表明,云从所“图注”之书在当时甚为畅销。,从中亦可见出世人对“图注”之书的喜好之情。对于《天问》而言,“图注”这种阐释方式无疑能使其受众群体变得更为广泛,更易于为读者所亲近,从而扩大其传播范围,进一步提升影响力。

不仅如此,“图注”这一迥异于“文注”的新阐释形态,还引起了知识阶层的关注,并进一步以多种方式参与到他们的精神文化生活中。

文士在阅读《天问》“图注”后,大多充分肯定其艺术价值,认为其中所展示出的技艺可与画史巨匠媲美,甚者有超越之处,如王士禛赞许道,“萧梁王孙笔佹僪,攀挈顾陆提僧繇。丹黮粉黕写此本,墨花怒卷湘江潮”(24)王士禛:《渔洋精华录集注》,济南:齐鲁书社,2009年,第287页。,为其变换笔法、生动气韵所折服,并将其推许至与顾恺之、陆探微、张僧繇等相攀挈的高度。方以智更是感叹“李昭道、赵伯驹皆其衙官矣”(25)方以智:《浮山集》,清康熙此藏轩刻本。,服膺之情溢于言表。由此可见,“图注”中图像自身的艺术性无疑增加了《天问》在文士审美视域中的认知容量。

《天问》“图注”之书甚至成为文人交往的媒介,在师长亲友的馈赠、索题、借阅、归还等行为中,深化着彼此间的情谊。萧云从曾将《离骚天问图》一册馈赠给友人施男,而施男观看后,认为其“图割骚句,句貌方帧,衣稜容止,忠回圣狂,生动逼古”,形象再现了“灵均妙手苦心”,可谓穷神极化而妙绝等伦,遂作《天问图》诗:“铸鼎当年想贡金,东迁谁复忆销沉。丹青楚庙犹存古,缣素兰陵喜嗣音。图就龙螭悲沴气,摊看鬼魅笑痴心。滔滔天意真难问,抚卷苍茫起哀吟。”(26)施男:《卭竹杖》,清初留髡堂刻本。他指出云从“图注”之作乃是渊承“铸鼎象物”传统,延续南楚庙祠图绘遗风,且其图具有极强的形象性与感染力,能让观者随画面转换而或喜或悲,产生情感反应,在统览全图后,唤起其哀思。施氏并未沿袭那种比附古人以赞誉萧云从的评价方法,而是从审美感受层面切入,分析“图注”带给读者的影响,以肯定其价值。翁方纲在收到丁受堂赠送的萧氏“图注”书后,作诗报之,其中有言:“叔师景纯未注处,神采浮动穷锱铢”(27)翁方纲:《复初斋诗集》,清道光二十五年(1845)刻本。,则是从“图注”以明前人之晦、补先贤不足层面来认识其价值。翁长庸在得到萧云从所绘《杜子美诗册》后,曾向宋琬索诗。宋琬在诗中写道:“萧生画手称绝妙,风格远过文待诏。曾貌《天问》与《九歌》,荒唐隐怪皆殊肖。”(28)宋琬:《安雅堂诗》,清顺治十七年(1660)刻本。指出其图绘之作具有写实特征,并认为其画风超过文徵明。端木子畴曾借阅叶名澧所藏之萧书,在归还时,以酒见饷,并系以诗,而叶氏亦有次韵奉答之作,其中写道:“叔师以还说者盛,才人异代心同悲。矧兹精灵炯图绘,六法足挽流风漓。”(29)叶名澧:《敦夙好斋诗续编》,清光绪十六年(1890)叶兆纲刻本。从阐释史角度指出萧云从以高超画艺来“图绘”《天问》,是对自王逸以来诸多说者所取用的“文注”形态的有意区别,可谓颇具慧眼之论。

五、《天问》“图注”的意义

屈原及其《楚辞》在中国文化史上具有“母题”属性。千百年来,世人“莫不慕其清高,嘉其文采,哀其不遇,而愍其志”(30)洪兴祖:《楚辞补注》,第51页。,采取不同方式表达自我的景仰与追思,或“拟则其仪表、祖式其模范”而“缵述其词”,或建置修葺庙宇祠堂以祭祀之,或注诠笺释《楚辞》,或“就其兴趣所至,绘之为图”(31)永瑢:《四库全书总目》,北京:中华书局,1965年,第1268页。,形成了蔚为壮观的“楚骚传统”,并凝结为民族文化精神中的重要成分。在这一文化传统中,注家所创造的《天问》“图注”形态,在学术史与艺术史上皆具有新变意义。

《天问》的经典性是在不断阅读与阐释过程中形成、发展和定型的,在此过程中,对方法的选择直接关系着文本意义的生成与注家思想的呈现,具有导向性意义。与汉、宋以来学者以“文注”方式阐释《天问》不同的是,萧云从、门应兆等运用“图注”之法来传递主体的理解与认识,淡化文字而主要借助图像来呈现文本意涵,实现了阐释方式的新变。作为一种新的“注骚”方法,“图注”拥有形象的直观性、符号的隐喻性及理解的多义性等表达优势,能增添文字的美学意味,拉近读者与文本之距离,部分地消弭阅读障碍,使《天问》更形象有味,易于为人接受,这对于扩大《天问》在市民阶层的影响,丰富知识阶层的研究视域与文化生活,乃至于对文本之留存(32)萧云从《离骚图》原有三册,后多有散佚。这其中,《天问图》之册以残本形式传世者尤多,如清人罗振常曾于海宁陈乃乾处访得萧图残帙,仅存《天问图》,今浙江图书馆藏萧氏《天问图》,日本静嘉堂书目亦著录《天问图》一卷,乃萱荫楼旧藏。这既见出人们对《天问图》之珍视,亦从侧面表明“图注”这一样式利于《天问》本文之留存。,皆具有一定意义。

另一方面,作为“图注”载体的图像,也因选择《天问》作为注释对象而倍增其艺术史价值。对于图像作品而言,除线条、色彩、构图等视觉素材外,生成形象的语源或素材亦是判定其价值高下的重要因素。在文化传统中产生重要影响的《天问》,其自身承载的文化重量及其在传播接受过程中为“读骚者”所层层累积的丰富内涵,除直接赋予“图注”之作以深厚的文化底蕴外,更能引导人们将图像纳入“楚骚传统”中去观看、审视。这样一来,“图注”《天问》之作就被赋予了经典性特质,在具有《天问》阅读体验的观者中拥有广泛流传的基础,从而在艺术史上具有了为其他图像作品所不及的独特价值。

总体看来,《天问》的这种“图注”方式,以有别于传统“文注”的新形态,在文字与图像的互文中彰显出文本的丰沛意涵,承载着注家的多重意旨,在一定程度上拓展了“注骚”者与“读骚”者的审美视界,丰富了中国古代经典阐释的方法,增添了图像在艺术史上的文化内蕴,具有不容忽视的价值。