这不是一朵梅花

——论《梅花喜神谱》的图文生成逻辑

2021-06-02沈亚丹

沈亚丹

(东南大学 艺术学院,江苏 南京 210096)

福柯在其《词与物》开篇,就对据说是一种中国百科全书不可思议的归类方式开怀大笑。作者指出这本书之所以怪异,在于它将完全处于不同时空的事物安置在一起,同时指出“除了在语言的非场所,它们还能在其他什么地方并置在一起呢?然而,虽然语言能在我们面前把它们展开,但是,它只打开了一个不可思议的空间。”(1)福柯:《词与物》,上海:上海三联出版社,2002年,前言第3页。而我们翻开宋代宋伯仁的《梅花喜神谱》,也可以接触到一个看起来纷乱杂陈的空间,这个空间不但有琴甲、药杵、扇、盘等日常器物,也包含了鼓、瑟、鼎等儒家礼乐器具,甚至纳入了蜗脚、蚌壳、兔唇、鹤嘴等动物器官,还有孟嘉脱帽、吴江三高等历史典故,更有暮雀投林、寒乌倚树等诗歌意象。正如研究者张东华指出:“对于现代研究者来说,始终不明白的是梅花通过什么中介与人伦道德发生联系。”(2)张东华:《格致与花鸟画——以南宋宋伯仁〈梅花喜神谱〉为例》,北京:中国美术学院出版社,2015年,第14页。本文即将尝试解读《梅花喜神谱》图文生成的逻辑以及宋伯仁在其《梅花喜神谱》中营造的奇异空间。

一、《梅花喜神谱》与宋代梅花叙事

梅花在宋代拥有太多意味,是太极、诗意、清雅、孤傲……在北宋时期,梅花获得了前所未有的地位。宋人爱梅成癖成痴,这从《全宋诗》中不可胜数的梅花诗与《宋画全集》中的梅花图画便可见一斑。宋人爱梅,并制有多种梅谱。本文将讨论的《梅花喜神谱》成书于宋理宗时期,在此之前,北宋就有有范成大的《范村梅谱》、释仲仁的《华光梅谱》以及张鎡的《梅品》,梅花不但是宋代诗画中的常见题材,而且也被赋予了前所未有的文化意味,并由此被建构成了哲学符号,和《易经》中的象和数相联系。它既是现象世界中的一朵具体的花,也通过花瓣、花房、花蒂的数字和方位与天地本体相联系。梅花入宋以来被哲学家解读为天地本体,也是至善至美的象征。在仲仁的《光华梅谱》中的梅花被视为世界本体的符号。仲仁将梅花置于一个广泛的符号系统中去考量,将之和天地阴阳相联系:“花属阳而象天,木属阴而象地。而其故各有五,所以别奇偶而成变化。蒂者,花之所自出,象以太极,故有一丁。房者,华之所自彰,象以三才,故有三点。……”(3)[宋]释仲仁:《华光梅谱》,王伯敏、任道斌主编:《画学集成 六朝—元》,石家庄:河北美术出版社,2002年,第390页。张鎡在其《玉照堂梅品》中,揭示了梅园在花季的美好与独特:“移种成列。增取西湖北山别圃江梅,合三百余本,筑堂数间以临之。又挟以两室,东植千叶缃梅,西植红梅各一二十章,前为轩楹如堂之数。花时居宿其中,环洁辉映,夜如对月,因名曰玉照。复开涧环绕,小舟往来,未始半月舍去……”(4)周密:《齐东野语》,北京:中华书局,1983年,第274页。如果说乌托邦是一种非现世的乐园,那么张功甫的梅园也具有乌托邦性质:梅花开放,此地便成为明月暗香、疏影轩舟所营造的乌托邦,并随着梅花飘落而消失,其后,那片诗意与神圣之地,那些林和靖与张功甫所为之陶醉的黄昏和夜晚,也仅存于记忆与想象之中。梅园不仅是一种植物积聚之地,而且是至善至美的空间,是一种基于现实的想象空间。正如林和靖的“梅妻鹤子”之喻,将梅花纳入最为私密的情感世界。南北宋之交的扬无咎将其笔下的梅花感知为一位少女,从情窦初开到美人迟暮,梅花被赋予了种种美好的情怀,如其中的“欲开”一首,满是期待与羞涩:“嫩蕊商量。无穷幽思,如对新妆。粉面微红,檀唇羞启,忍笑含香。休将春色包藏。抵死地、教人断肠。莫待开残,却随明月,走上回廊。”梅花世界短暂而私密:它在冬春之交绽放存在,而其余的时间,给人们留下来无限遐想。由此可见,从北宋以来到十二世纪中后期之前,梅花作为诗意符号,承载一切想要承载的意义,其隐逸、高洁、空寂、孤高。南宋江湖诗人则反复咏梅、梦梅、嚼梅,企图从语言、意识、存在实现“我”与梅花的共在。宋伯仁的《梅花喜神谱》则是宋代梅花叙事的组成部分。当人们一再强调梅花的独特与其他花木不同的时候,也已经将梅花从芸芸花木中剥离开来了。

而宋伯仁建构《梅花喜神谱》这一文图符号系统的基本,就是将梅花认知为他物。宋伯仁是南宋诗人,与当时的江湖派诗人往来密切,喜爱梅花并善画梅花,有诗集《西塍集》等。宋人诗集《江湖集》《南宋六十家小集》《江湖小集》等江湖诗人作品集中,也选有他的作品。《梅花喜神谱》是南宋宋伯仁所作的木刻诗画谱,也是我国第一部木刻诗画谱。全书以一百幅梅花图呈现了梅花从萌发到凋零的历程,每幅画配五言诗一首。该书似乎是梅花图像传记,以图谱的形式记录并命名了梅花从萌发到盛开直至凋零的过程,但每一个片段又被割裂开来,去比附种种事物和人。正如美国学者毕嘉珍将指出的:“张鎡和林洪将梅花推入私人世界,那是他们隐居的世界;宋伯仁则将梅花推入公共领域,并坚持着与它的约合。这样宋伯仁将内省的梅花外向化,通过木版画谱扩大其影响范围,并将梅花画代入了代表忠诚和代表抗议人士的图解式著述中。”(5)毕嘉珍:《墨梅》,南京:江苏人民出版社,2012年 ,第77页。本文即对其图文生成逻辑进行探讨。这是一本令人困惑的书,对于这本书的性质和宗旨,研究者莫衷一是。张东华指出“对《梅花喜神谱》的研究始于清初钱曾(1629—1701)……”(6)张东华:《格致与花鸟画——以南宋宋伯仁〈梅花喜神谱〉为例》,北京:中国美术学院出版社,2015年,导论第1页。但从清初到当代的解读尝试,让人们更加困惑。张东华在其相关专著中,全面梳理了前人对《梅花喜神谱》的研究,指出这本书被不同的研究者视为技法谱、为艺术而艺术的文本,篡改的画谱、拟人化叙述、自荐书、物候、画谱及图谱。而张东华本人则通过深入细致的研究提出,此为宋代儒生格物谱。

“谱”在中国各文体样式中,主要是指通过文字或图像,并且常口虽文图兼用,对事物类别或时序的全面记录。《说文解字》载“谱,籍录也”。如家谱尽可能记录一个家族的生成、发展、分化、演变过程。而画谱则是对一个绘画门类图式或技法相对全面的记录,以绘画技法传授为目的。《芥子园画谱》就是中国画谱的典范。这套书按山石、树木、林泉等不同绘画题材,分门别类讲述绘画技法,影响了现当代一批画家。《梅花喜神谱》并未论及梅花绘制的方法,也未梳理画梅门派源流,显然不是绘画技法谱。此书也没有涉及梅花的分类、栽种禁忌以及画梅要点等技巧层面东西。也许正因为此,宋伯仁在其自序中,不太认可此为一本梅谱:“其实,写梅之喜神,可如牡丹竹菊有谱则可谓之谱,今非其谱也。”(7)宋伯仁:《梅花喜神谱·自序》,杭州:浙江人民美术出版社,2013年,第8页。南宋扬无咎曾作系列梅花图,名《四梅图》,图中有自跋曰:“范瑞伯要予画梅四枝,一未开,一欲开,一盛开,一将残。”虽然此四幅梅花图也以时间顺序建构一系列画面,但扬无咎的四梅图不能成为谱,因为其中的每一幅画都可算为一个独立的审美对象。而《梅花喜神谱》的每一幅作品,则不具备这样的审美价值,它们具有极为强烈的整体性,因其简单、刻板,仅作为全书的特定环节在整体中占据一席之地。因此,《梅花喜神谱》无疑具有谱的性质,也有传记的特征。对于宋伯仁而言,梅花仅仅是网罗世界的一种由头;一朵梅花图文之旅的之初,便有一个心照不宣的前提,即梅花被视为符号,以用来兑换他物。

二、观梅取象

在此书中,梅花可以因其独特形态,被宋伯仁吟咏成樱桃、菊花或各种礼器,又或者是一个历史意象,但作者始终没有将之作为一朵梅花本身来吟咏。但同时,梅花作为一种符号,其所承载的道德和人文意义又似乎无处不在。正如作者在其自序中所记载的那样,对于梅花的观照和玩味,使得他自己“满肝清霜”(也有学者将其识读为“满圩清霜”)。这也是一个显而易见的隐喻,指梅花以及对于梅花的体验,渗透至意识和感知的全部,作者的世界因此也有了梅花的清雅和高洁,一切都梅花化了,让梅花在世界中弥漫,随着对梅花形态的类比,蔓延到记忆、历史和道德中。

宋伯仁面对特定阶段的梅花,首先关注的是梅花的形态,准确地说,是关注、选择这一形态的相似之物。他为了获得并引领读者获得花朵的特定形态,往往将一朵梅花从空间中抽象出来。因此,《梅花喜神谱》几乎省略和排斥了一切自然空间的再现元素,无背景、无品种、无色彩、无疏密和枝叶间的穿插关系,而只是对梅花开放这一抽象过程的展示和阐发。我们甚至可以说,作者对再现梅花的形象并无兴趣,而专注于捕捉每一朵梅花图式的要素,包括梅花形态的大小、方圆以及梅花瓣和花蕊的姿态与关系,以便为之命名。梅花形态被抽象出来,并被潜在地视为可以兑换他物的符号,此即“名其所肖”,并以之作为其意义起点,敷衍成诗。可以说,这是本书图文生成的一个最为关键的环节,观梅的过程决定了作者接近梅花的方式、态度以及可能获得的“象”。

无疑,宋伯仁的观象这一过程有其理学特征,如作者对于梅花的反复叩问,都指向儒家的事理,通过对梅花去观察、玩味、呈现去体味古今与宇宙。张东华的博士论文《格致与花鸟画——以南宋宋伯仁〈梅花喜神谱〉为例》对《梅花喜神谱》的作者、成书思路及其理学特征等方方面面,进行了深入的考察,并指出《梅花喜神谱》是对宋儒格物过程的记录,同时认为:“《梅花喜神谱》是在当时程朱理学兴起时‘格物致知’对梅花研究的一个体现,即《梅花喜神谱》是宋人思想的典型反映。”(8)张东华:《格致与花鸟画——以南宋宋伯仁〈梅花喜神谱〉为例》,北京:中国美术学院出版社,2015年,导论第10页。笔者以为,《梅花喜神谱》的确有浓厚的理学色彩,但未必是格物谱。因为格物是围绕此物展开的对其各种形而下形而上特征反复思量斟酌,以获取“当然之理”。朱熹在讲道时反复强调,去除“己意”“私心”:“所谓‘毋意’者,是不任己意,只看道理如何。……若才有些安排布置底心,便是任私意。”(9)朱熹:《朱子语类》,北京:中华书局出版社,1986年,第955页。宋代理学家在特定物中所格之理,必定是客观的且普遍存在的,而非主观赋予和偶然的。所谓“格物”之“格”就是将物至于一定的范畴和类别之中,使得处于个别和偶然经验世界中的物和普遍与永恒之理相联系:“格物只是就事物上求个当然之理……凡事只是寻个当然,不必过求,便生鬼怪。”(10)朱熹:《朱子语类》,北京:中华书局出版社,1986年,第1988页。。但宋伯仁对于梅花各阶段的命名则具有相当大的偶然性,以至于让人困惑。由宋伯仁记载的制作梅谱的过程,我们可知,他曾陆续观察记录了梅花的开放状态,得画二百幅,后删去具体而微者,减为一百幅,作者原来对于梅花的观察,也应更为细致具体,由此所展开的联想,肯定具有更大的偶然性。试想,将一个圆形附会为一个太阳、月亮等,虽然也具有偶然性,但并不出乎意料。但要将一个并不完满的圆,逆推为樱桃、李等具体的而并不常见的事物,就具有更大的偶然性,而非理所当然。

三、名其所肖

“名其所肖”是《梅花喜神谱》图文生成的关键环节。以一物为形态相似的另一物命名,是中国文化中的一种传统,例如邓椿《画继》便载北宋画家宋迪的外甥任谊作兰花谱:“随其形状各命以名,如杏梁归燕、丹山翔凤之类。”(11)邓椿:《画继》,潘运告主编:《图画见闻志·画继》,长沙:湖南美术出版社,2000年,第307页。所谓的“凤”“燕”等和其所见之兰花有一种形态上的相似性:兰叶在风中凤舞摇曳,如同凤鸟和燕子展翅翩翩飞翔的姿态。这种命名方式或可称为“象喻”,即以一种形态来揭示表达另外一种事物形态。风中摇曳的兰花,姿态或优美如燕或翩然如凤,这几种物象之间,的确有形象上的相似性:“‘象喻’是古人把握世界的一种重要的认知方式,它以‘观物取象’为起点,以‘取象比类’、‘立象见意’为目的,通过象征、联想、类比、暗示等方式,以整合的、情感的方式表述物象世界与观念世界,不仅为仿效事物的形体提供范式,而且用以揭示背后的意义、思想和情感。”(12)夏静:《“象喻”思维论》,《江海学刊》2012年第3期。宋伯仁对部分梅花形象的命名,的确是“象喻”,生动揭示了梅花的姿态与精神,如未开阶段之“麦眼”“柳眼”等名称,揭示了蓓蕾的细小而有生机,一点梅花,也是梅树的点睛之笔。但正如下文将进一步分析的,书中也有不少对梅花的命名似乎还不能称之为“象喻”,也并非“形似”,而是一种附会。因为在中国文化传统中,“象”具有整体性和精神性,而并非外在形态:“形与视觉对应,象则是对内外之形的精神(对‘感’ )呈现。‘象外无道’,及‘形上’‘形下’等观念正基于形与象内涵的差异。”(13)贡华南:《中国思想世界中的形与象之辨》,《杭州师范大学学报》,2008年第3期。

宋伯仁对于梅花的命名并非出于直观。宋伯仁开篇自述梅花的超凡脱俗、卓尔不群,同时也直言自己对梅花的陶醉之情,并赞梅花的高洁:“余于花放之时,满肝清霜,满肩寒月,不厌细徘徊。于竹篱茆屋边,嗅蕊吹英,挼香嚼粉,谛玩梅花之低昂、俯仰、分合、卷舒。”(14)宋伯仁:《梅花喜神谱》,杭州:浙江人民美术出版社,2013年,自序第3页。如果我们结合《梅花喜神谱》来解读宋对于梅花的玩味可知,宋对于梅花的接近方式和林和靖、扬无咎、张镃等人不同,他并非是审美地、诗意地欣赏梅花、涵泳梅花,而是攫取其一支半叶的形态符号化,以兑换其他物态,并进一步实现其儒家归化。梅花的形态被归纳为一种类似于几何抽象的图谱,成为圆、椭圆叠加,演绎成类似于矢量图的图像,并赋予这一图形直白浅近的名称。其中,很多类比事物和梅花的特质、气息和气象等因素关系并不密切,甚至毫无瓜葛。

如此,宋伯仁为我们展示一朵梅花以及与之相关的一百种喻体,作者在某种程度上也揭示了特定时期梅花的形态特征。如蓓蕾期的梅朵,是一种细小的椭圆形,便被作者整齐地命名为“麦眼”“柳眼”“椒眼”“蟹眼”。“眼”是一种在各种语言中普遍存在的身体隐喻。“眼”作为身体隐喻有两种,一是指形容其关要、传神处,例如“诗眼”“画眼”;另一个喻义,就是形容其小。“麦眼”“椒眼”即是形容其“小”。这几个命名还算是相对恰当,但书中很多画面的联想,则显得离奇古怪。其中一些图像被名为“老人星”“石榴”“孩儿面”“蚌壳”“蜗角”“马耳”“鼎”“盘””等。这些名称有的是食品、有的是礼器、也有是历史典故。梅花和以上种种物件,几乎没有任何直观的相似之处。

这里,我们不妨聚焦宋伯仁《梅花喜神谱》中马耳这幅图像,将之和现实中的马耳与现实中的梅花进行一个直观比较(图1-3)。

图1 现实中的马耳

图2 《梅花喜神谱》中的马耳

图3 真实的梅花

图1、2、3便是现实中的马耳、现实世界的梅花以及宋伯仁所绘名为“马耳”的梅花图。马耳和梅花在质地、气息、温度、颜色、触觉,都和相去甚远。但是宋伯仁以他的勤奋和巧思,在梅树下穿之凿之,将这二者鬼使神差地联系在一起,并赋诗曰:“骐骥无伯乐,尖轻徒竹披,比台深雪裹,且读坡仙诗。”如此,毛茸茸的马耳,与黏糊糊的蜗牛角,都被宋伯仁在想象中与梅花联系在一起;同时,也将眼前可见的梅花变得不那样清晰,用一种意象叠加另一种意象,这种叠加无异于覆盖和涂改,甚至可以视为对梅花的否定。这种否定又和马格利特在画有硕大烟斗的画上写上这不是烟斗不同。后者是揭示了烟斗图像符号和和烟斗形象的差异,而宋伯仁则是企图用代表儒家价值的形象联想去涂抹梅花,同时也以儒家阐释打破了北宋以来文人对于梅园的乌托邦式想象。扬无咎笔下的那种含情脉脉的少女般的梅花被茨菇、马耳等动植物及典故覆盖了。 “名其所肖”作为《梅花喜神谱》图文生成逻辑中的重要一环,即通过理性和思虑去推敲梅花的形态与气味,并在此基础之上对梅花进行命名。正因为如此,《梅花喜神谱》作为一种诗画文本,变得令人困惑甚至歧义丛生。我们可以说,宋伯仁的命名过程具有显而易见的意向性:无论是用以被命名的器物,还是人物或意象,最终都是儒家价值的容器。作者命名的时候,所举器皿人物典故,也皆有其文化身份,无论礼器还是人物或者动物,都潜在地来源于儒家。因而,研究者将其视为儒生格物谱是有道理的。

值得注意的是,宋伯仁在对梅花的命名、吟咏的文字,也还是具有视觉上的工整性,形成了具有图谱性质的声音形象或声音序列。梅花由开而谢,其时间是线性的过程,作者对于梅花的命名,也文字对偶,音节相应。此外,为每个页面的场景所配的标题,少至单音节,多至四音节也都具有对称性。例如,梅花“欲开”阶段,作者将其归纳为“春瓮浮香”、“寒缸吐焰”“蜗角”“马耳”“簋”“瓒”“金印”“玉斗”,其皆为两两对偶关系。就是说,作者在演绎文字的时候,也充分考虑到其视觉上的整齐对偶。梅花欲谢之后,便是凋零结实,在梅花历程的最后也即“就实”一阶段,作者详细记录了其花瓣随风飘零,五瓣变为四瓣,再由所剩四瓣变为三瓣再变为二,最后仅剩一瓣,并依次将其形象化为:“商山四皓”“吴江三高”“二踈”“独钓”,不但其历史典故中的人物数量递减,而且以上四个名称也被两两对应。以上种种,都是对于视觉整齐的追求。

四、题以古律

在为梅花命名之后,宋伯仁便展开了一种以五言律诗对梅花进行“捕风捉影”的历程。和诸多传世书画作品中诗书画相得益彰不同,《梅花喜神谱》之所以能引发我们的众多思考,吸引我们的注意力,恰恰是源于图像和文字的悖论和矛盾。如果单独读其诗歌或单独品其绘画,都单调乏味。实际上,梅花和作者的五言诗并无直接关联,而是以作者对于梅花的命名为中介,在梅花和世界万物之间建立了联系。宋伯仁的观察吟咏梅花的意象联想,主要有两个来源:一是日常生活。《梅花喜神谱》中的很多动植物及食物联想,大多来自于生活;另一个是宋伯仁所读的儒家经史典籍中的祭祀礼器、历史典故。张宏生曾指出宋代江湖派诗人缺少宏大跳跃的意象:“画面是凡近的,也是静止的,如果说有空间的层次的话,也多呈平面状态,起伏跳跃性不大。这种情形似乎是江湖诗的一个特点,即景物的选择和描写多随目光所及而铺开,或随主体移位而转换。”(15)张宏生:《江湖诗派研究》,北京:中华书局,1995年,第145页。宋伯仁对梅花的题咏有江湖诗人的气息,但也有所差异。江湖诗人作为江西诗派的反动,诗句少用典,文字直率甚至流于浅陋,而宋伯仁在此书中所题梅花诗中的经史典故比比皆是,往往又流于粗率潦草。如果我们单独翻看其中的五言诗,会感觉这些文字处处受制于梅花形态,而非发于肺腑,以至于诗句缺少真情,正如同其梅花图缺少鲜活的姿态。但是,如将文图放置在一起对读,就能领略到其中不同寻常的想象力和异常丰富的时空悖论:宋对梅花形象进行了一百次想象,也在图像与语言的沟壑之间来回一百次往还跳跃,使得他在其他江湖派诗人和南宋画家中脱颖而出。

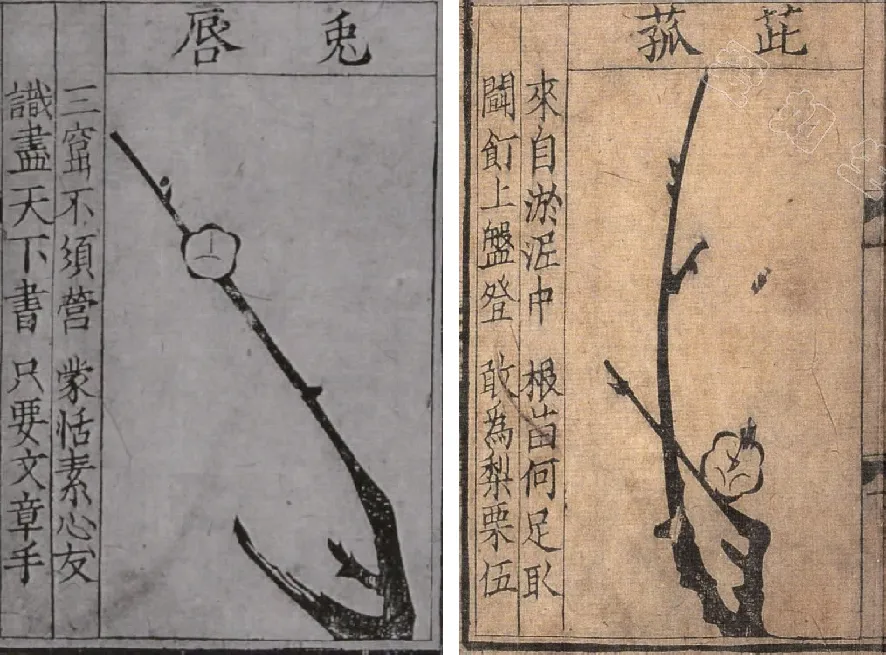

作者的吟咏策略多样,诗思常在局部-整体之间漂移,即以某物的特定部位为特定阶段、特定形态的梅花命名,而又将之敷衍成五言诗,并在吟咏过程中,将焦点从某物一个局部,调整到其另一局部。以这种策略所建构的五言诗有 “柳眼”“蟹眼”“兔唇”等。在梅花“小叶”阶段,一朵似开未开的梅花,被命名为“兔唇”(图4)。而作者所配五言诗为:“三窟不须营,蒙恬素心友,识尽天下书,只要文章手。”(16)宋伯仁:《梅花喜神谱》,杭州:浙江人民美术出版社,2013年,第30页。作者以兔唇命名梅花蓓蕾,而所配五言诗则不是咏兔唇,而是咏兔,进而又从咏兔追溯到改良毛笔的蒙恬。这种联想不言而喻让人关注被常用来做毛笔的兔毫,再想到儒家读书作文的永恒事业。从图像到诗歌意象,从梅花花蕾到天下文章,这一系列的意象跳跃转换,已经面目全非。事实上,作者最初所注视吟咏的梅花和兔毛或兔毫毫无品质或者形象上的关联。

图4 兔唇 图5 茨菇

在一般到特殊之间的游移,是作者的另一图文生成策略。宋伯仁常常将对一种物的吟咏,转换为对特定历史片段某一特定之物的吟咏。在《梅花喜神谱》“欲开”一阶段,有一幅图被命名为“玉斗”。画面上只有一梅花枝从画面下方斜生出来,枝上画一朵欲开之梅花,其所配之诗为:“鸿门罢樽酒,舞剑事还差,范增徒怒撞,汉业成刘家。”鸿门宴是该诗中的一个重要典故。据《史记·项羽本纪》记载,项羽的谋士亚父范增设下鸿门宴想诛杀刘邦,席间发生了“项庄舞剑,意在沛公”的一幕。而玉璧与玉斗作为两种礼器,是刘邦赴此鸿门宴,带给项羽和范增的礼物。由梅花的形态中窥见“玉斗”之象,总有几分牵强。宋伯仁因为欲开的梅花形似玉斗,同时,又因为玉斗是鸿门宴的道具,而引出鸿门宴典故,再引出更为壮阔持久的楚汉之争。作者将貌似简单的花形,比附于一种物件或一个意象,从而将之和重大历史事件或重要历史人物相联系,以容纳更深广的意义。这几乎是《梅花喜神谱》一以贯之的逻辑。而所有的这些推演则未必具有必然性。事实上,被命名为“玉斗”的那朵梅花,在形态上与“玉斗”并没有必然联系。而即便作者在某些层面上捕捉到那朵梅花和玉斗之间的几分相似,“玉斗”和鸿门宴之成败乃至于楚汉之争的胜负也没有必然联系。可见,鸿门宴的典故以及楚汉之争这样重大的历史事件及其意义,完全是作者通过赋诗从外在附加到这幅梅花图上的。换言之,如果仅仅展示图中的梅花,而没有诗歌,观者通过图像而联想到玉斗,进而联想的鸿门宴,甚至楚汉之争的概率几乎为零。诗歌和图像之间的联系,在很大程度上是作者通过一系列偶然性知觉与想象,编织起来的。

作者的命名和吟咏,不但具有偶然性和随机性,也沾染着南宋江湖派中下层文人的寒俭局促。例如,作者将一幅梅花图上的梅花命名为茨菇(图5)。茨菇生于湖沼,虽也临流娟娟,但难登大雅,不耐霜寒,茨菇烧肉更是江南一道家常菜,而在宋伯仁笔下,这一形象转换为儒家祭祀场景中的一个道具——饾饤。所谓的饾饤,就是重要时节、为祖先和神准备的供品,由多种食物组成。在这一过程中,茨菇的存在方式和意义,也从一种水生植物或一道家常菜,变成为祭品,从而实现了从日常到仪式、从餐桌到供桌、从江湖到庙堂的身份转换。作者由此宣称,茨菇跻身饾饤,便是一种自我实现——“敢为梨栗伍”。不过茨菇也许浅陋,但“梨栗”也未必能登大雅之堂。且不说在唐宋诗歌中,“梨栗”常来表述小儿心向往之的零食,“南山新长凤凰雏,眉目分明画不如。年小从他爱梨栗,长成须读五车书。”(王安石《赠外孙》)也用以指代市井少年所追逐的蝇头小利:“羞逐长安社中儿,赤鸡白雉赌梨栗。 ”(李白《行路难·其二》)饾饤之学,也非褒义,更何况,孔子“礼云礼云,玉帛云乎哉?乐云乐云,钟鼓云乎哉? ”礼乐精神本不在饾饤梨栗。

综上所述,《梅花喜神谱》的一百幅诗画,立足点是梅花,或者说梅花的形状,但诗歌和梅花联系非常脆弱。我们可能会误以为是咏梅诗,但事实上绝大部分和梅花关系不大。《梅花喜神谱》诗歌大多以儒家道德、理与礼为意义归属。若单从绘画构图、技巧以及造型层面而言,《梅花喜神谱》中的画,因作者更加关注其作为形象供体,而未关注梅花的精神风韵,不能被称为好画;而每幅画所配的诗,也往往因为受到所咏形态之束缚,为名造文,而非出于肺腑,也难称之为佳句。以他物附会梅花,以儒家价值去取代梅花本身的色、香、性情,这种文图生成方式,一方面决定了宋伯仁笔下的梅花必会简单粗糙。因为只有抽象粗糙的造型,才能动摇一个大家所熟知的物象,使之摇摆于似与不似之间,以引发人们对他物的模糊联想,进而引出另一物象。另一方面,梅花形态在抽象简约过程中,并未逃逸束缚走向写意,而是背负更为沉重的道德说教,也正因为此,宋伯仁的梅花不适合于以水墨表现,必须以木刻图像为载体。木刻这一形式流传更为广泛,也更适合表达宋伯仁为梅花注入的道德意味与公共情感。木刻作为一种绘画表达形式,黑白分明,点画清晰,更适合注入明晰的爱憎,如鲁迅所热爱的珂勒惠支的版画。即便如此,他对于梅花的描绘与和他以他物对梅花形态的命名,这二者之间存在着巨大的缝隙,也造成了图像和诗歌文本之间的悖论。

五、结语

《梅花喜神谱》是南宋理学背景下的产物,是一个面临国破家亡的儒生用词语、图像和道德碎片拼接而成的异托邦。作者对一朵梅花的开与谢仰观俯察,提取其平面、弧形、圆形等形态,以相关历史、事物、器物为之命名,使得梅花无所不包。在这种胶囊式的包裹中,恰恰无视了诗歌和绘画的本体。这也是《梅花喜神谱》在很长一段时间里沉寂的原因。在图像和诗歌的相互牵制中,图像和诗歌似乎并未相得益彰,而有两败俱伤的倾向。宋伯仁将梅花在特定花期的特定形态与特定自然和历史人文现象相类比与附会,并以一百首诗重复着这种意义赋予的过程。《梅花喜神谱》图文的巧妙编织、联系,成为这本书的独特价值所在,宋伯仁通过将他物与梅花并置,且在一定程度上遮盖了梅花。而我们也必须将《梅花喜神谱》放在南宋社会转型这一历史土壤中,置于江湖诗人群体的实践中考察,并认识到,南宋对于梅花的宏叙事是以江湖诗人为代表的中下层文人自我标谤、自我遮蔽的一种策略。对此,笔者将有另文讨论。