价值链双向参与和“中等收入陷阱”跨越

2021-06-02

一 引言及文献综述

“中等收入陷阱”概念自提出后,就引起世界范围内的不同角度讨论,目前与其相关的研究逐渐形成以下几种代表观点:

第一,“中等收入陷阱”跨越的主要动力是技术创新。Eichengreen et al.(2011)[1]研究证实,国家或地区经济增长放缓有85%归因于全要素生产率的下降,其次则是因为不充分的资本积累。孔泾源(2011)[2]指出低收入经济体向中等收入阶段发展时,在一定程度上技术模仿所发挥的作用要大于技术创新,但是当其由中等收入阶段迈向高收入阶段时,技术创新水平成为决定性因素。第二,制度对“中等收入陷阱”的跨越具有一定影响。Gill和Kharas(2009)[3]研究发现,成功跨越中等收入阶段的经济体正是因为有效调整了相关制度,才得以迈入高收入阶段。易先忠和庞润光(2017)[4]对比研究“中等收入陷阱”的跨越经济体和陷入经济体两种类型,发现适时调整政府在经济发展中的作用是跨越中等收入阶段的关键因素。第三,FDI也会影响“中等收入陷阱”的跨越。周云波等(2015)[5]研究发现,FDI所带来的技术溢出有利于缩小国内企业的工资差距,对于中国在短时间内跨越“中等收入陷阱”起到积极作用。Vivarelli(2016)[6]指出,FDI可以给技术进步带来一定的促进作用,从而有利于实现“中等收入陷阱”的跨越。此外,还有部分学者从产业结构、人口结构、城市化水平以及出口产品结构等角度分别对“中等收入陷阱”的跨越进行了研究(刘再起和王曼莉,2018[7];徐孝新和刘戒骄,2019[8];张建华和程文,2019[9])。

“中等收入陷阱”的分析视角较多,但大多从经济体内部寻找差距和剖析原因,相对忽视了世界经济活动参与过程给经济体内部带来的变化。将全球价值链参与和“中等收入陷阱”跨越这一经济体内部增长问题在同一框架下进行分析,考察参与国际分工活动对经济体跨越“中等收入陷阱”的影响尚未引起关注。事实上,在全球化背景下,各中等收入经济体发展所面临的内、外环境早已发生巨大改变,特别是全球价值链的飞速发展,使得各经济体自身发展中的问题拆解和国际经济的发展密不可分。因此,破解陷入“中等收入陷阱”经济体的经济增长问题,不能再单单局限于各自内部政策调整,应当从各经济体与全球经济互动的角度积极探索新的发展思路。

当前,全球价值链不断深化并呈现出新的发展趋势,《全球价值链发展报告2017》发现的一个明显经验规律是,在2000-2015年间,收入上升一个级别的经济体明显比萎缩停滞的经济体更多地参与全球价值链,全球价值链的发展为“中等收入陷阱”跨越的分析提供了新视角。目前,有关全球价值链的研究大多以各经济体在国际分工中的参与程度和分工地位核算为主(Koopman和Wang,2014[10];Wang et al.,2017a[11],2017b[12]),将“中等收入陷阱”置于全球价值链背景下进行研究的相关成果寥寥,并夹杂在其他主题之中。归纳起来,最近几年关于全球价值链的经济效应研究,也只是集中在收入分配、出口产品复杂度等方面(刘瑶,2016[13];吴云霞和蒋庚华,2018[14];曹清峰,2019[15]),较少研究将全球价值链参与和“中等收入陷阱”联系起来。与本文研究内容最为相关的是全球价值链参与所带来的生产率效应研究,全要素生产率以技术进步为主,是经济持续发展的主要动力,全球价值链参与若能给全要素生产率提升带来积极效应,将会促进各国或地区的经济增长。然而,现有研究对于参与全球价值链所带来的生产率效应存在两大泾渭分明的看法,一些学者认为:全球价值链参与可经由劳动分工细化、中间品投入、技术进步以及竞争效应等方式提高生产率(Baldwin和Robert-Nicoud,2014a[16];席艳乐和贺莉芳,2015[17]);Kummritz(2016)[18]研究发现全球价值链参与对劳动生产率以及国内附加值的提高均有促进作用;张杰和郑文平(2017)[19]分析中间品进出口发现,中国进口中间产品的确有利于一般贸易企业进行创新活动,但是却会对加工贸易企业的创新产生消极影响;郑玉和姜青克(2019)[20]对1995-2009年40个经济体14个制造业的数据进行研究,发现全球价值链的前向、后向参与均能提升全要素生产率,且前向参与的提升作用大于后向。另一些学者则认为:全球价值链参与给生产率带来的促进效果具有门槛条件,甚至是消极影响。Falk(2012)[21]、Michel和Rycx(2014)[22]研究发现产品外包并不能提升生产率;王玉燕等(2014)[23]指出全球价值链参与给中国制造业带来的生产率提升效应并不持久,一旦门槛效应发生,将带来显著的抑制作用;沈国兵和于欢(2017)[24]直接指出,中国参与国际分工并不利于技术创新;刘洪愧和谢谦(2017)[25]对新兴经济体进行研究发现,全球价值链参与能够促进中等发达新兴经济体提高生产率,但却会抑制发展中新兴经济体的生产率;吕越等(2017)[26]以中国制造企业为研究对象,发现全球价值链参与和企业生产率之间的关系呈倒U型。

从国际经验看,一个经济体在中等收入阶段的发展往往会出现一些问题,即陷入“中等收入陷阱”,拉丁美洲的巴西、墨西哥,东南亚的菲律宾、马来西亚等,都是典型代表。与“中等收入陷阱”相关的研究一直是发展经济学的焦点,但是在跨越“中等收入陷阱”的问题上,尚没有现成的经验可以供相关经济体借鉴。全球价值链分工深化给各经济体发展带来了难得的历史机遇,本文从全球价值链双向参与角度,实证分析其给“中等收入陷阱”跨越带来的影响,为“中等收入陷阱”跨越寻找新的理论依据。

相比以往研究文献,本文的创新之处在于:第一,将全球价值链和“中等收入陷阱”置于同一框架下进行分析,论证了全球价值链双向参与和“中等收入陷阱”的相关性,为“中等收入陷阱”跨越提供了新的分析视角,进一步拓展现有研究;第二,现有研究大多仅考察中间产品进口,也即全球价值链后向参与所带来的经济效应,本文则分别研究了全球价值链前向、后向参与可能给不同发展阶段经济体带来的影响差异;第三,对比研究了“中等收入陷阱”跨越经济体和陷入经济体全球价值链双向参与的影响机制,为相关经济体在全球价值链经济特征下寻找“中等收入陷阱”的深层过渡路径提供参考。

二 理论机制与研究假设

“中等收入陷阱”的本质是经济增长问题,因此可以从增长角度,对全球价值链双向参与影响“中等收入陷阱”的机制进行分析。对于一个经济体来说,在参与全球价值链的过程中,既可以从末端参与产品生产,也可以从前端参与。一般情况下,将前者称为全球价值链后向参与,主要从事产品加工、组装等环节,所出口的产品中包含大量其他经济体的附加值,是对进口中间品依赖程度的反映;后者则被称为全球价值链前向参与,以产品开发、设计为主,反映的是经济体自身生产的中间品对其他经济体的贡献程度。而前向或者后向参与全球价值链对经济增长产生的影响,可能因经济体发展阶段的不同而存在差异,若能有效测度全球价值链前向、后向参与以及两者的交互作用给不同发展阶段经济体经济增长带来的影响,将有利于相关“中等收入陷阱”陷入经济体通过协调全球价值链的前向、后向参与程度,在经济全球化背景下顺利跨越“中等收入陷阱”。

(一)全球价值链前向、后向参与影响“中等收入陷阱”的作用机制

经济全球化背景下,全球价值链前向参与和后向参与给经济体带来的影响不容小觑。价值链前向参与的规模效应,也即在国际市场出口所带来的市场空间拓展,通过逐渐增加企业的销售利润和创新租金,不断提升前向参与经济体企业的创新动力和生产率水平,从而带动整体经济增长(Aghion et al.,2005[27];Bloom et al.,2016[28])。而通过全球价值链后向参与,可以进口质量及技术含量较高的中间品,对其中的技术进行学习模仿,以提升企业的创新能力,进而推动整体经济快速增长。郑玉和姜青克(2019)[20]的研究也指出,全球价值链前向、后向参与均有助于提升企业的全要素生产率,只不过后向参与的作用效果要小于前向参与。因此,全球价值链前向、后向参与对经济体的经济增长拉动作用,将是其从中等收入阶段向高收入阶段转变的重要影响因素,对价值链双向参与的互动机制进行合理把握将有助于实现经济增长。

但是从已经处于“中等收入陷阱”中的经济体来看,虽然其已经获得了价值链后向参与初期的经济增长利好,但是由于长期过度依赖后向参与全球价值链,反而在很大程度上导致了自身内部经济结构畸形化发展。事实上,在国际分工愈发细化的大背景下,仅满足于后向参与全球价值链,在国际分工中逐渐丧失主动权,确实会严重制约经济增长。一般情况下,全球价值链后向参与深化度高的经济体大多位于价值链低端,受限于生产技术水平,难以进行高端中间品生产,因此需要通过中间品进口来实现国际分工的任务。但高端中间品出口经济体的企业为了维持垄断地位,不断设置环保、质量等技术标准,以限制其他经济体的技术赶超,从而使得进口中间产品的发展中经济体形成了对关键零部件及设备进口的依赖。从发展中经济体的内部市场来看,其大规模进口的中间品,技术、质量等大多优于自身生产的中间品,在优胜劣汰市场机制的作用下,会将经济体内部的中间品生产商逐渐挤出市场,使得相关产业对高技能劳动力的需求下降。这可能造成高技能劳动力大规模流入对技术水平要求较低的加工环节,导致行业技术上的技能错配,影响高技能劳动力发挥其真正的作用(戴翔和刘梦,2018)[29],最终引致自身内部经济结构发展畸形化,整体面临“低端锁定”困境。

此外,大部分已经陷入困境的经济体都忽略了全球价值链前向参与的经济效应,仅简单参与国际分工,即使前向参与全球价值链,占比也很少且并不稳定,这样不协调的价值链参与方式,长此以往对自身经济发展产生了严重的阻碍,并最终导致陷入“中等收入陷阱”。相反,“中等收入陷阱”跨越经济体在积极后向参与国际分工的同时,也一直致力于前向参与全球价值链。发达经济体的企业长期占据研发设计、关键零部件制造等环节,并通过外包企业的非核心任务,在行业内外重新配置外包释放出来的生产要素,如高、低技能劳动力以及资本等。这一过程中所包含的高技能劳动力的重新配置,使得劳动力分别流入可支付更高薪酬的制造环节,以及以设计研发等为主的高级生产者服务环节,又通过资源再配置促使行业内的高技能劳动力朝生产率更高的环节集聚。新释放出来的高技能劳动力和现有创新要素的结合,反过来进一步显著增加创新活动,最终带动整个经济体经济增长动力的良性循环。因此,“中等收入陷阱”相关陷入经济体应该意识到价值链前向参与方式的重要性,并提高其战略地位。

(二)全球价值链双向参与影响“中等收入陷阱”的互补关系

全球价值链后向参与是前向参与的基础,前向参与又是后向参与的强有力支撑。具体来看,若后向参与全球价值链可以使得企业通过技术模仿等提升自身竞争力,就会对其更多地朝价值链前向参与靠拢产生促进作用。而价值链前向参与所从事的产品开发设计等活动属于高附加值环节,所得利润更加丰厚,将不断激发企业增强其创新力,向更高附加值环节跃升,从而持续推动经济增长。经济体自身经济实力增强后,又可以带来更多的后向价值链参与机会,形成相互促进的价值链双向参与关系。另一方面,经济增长所带来的大量投资,以及更高水平的人力资本,将进一步提升这类经济体企业的产业创新能力,最终达到全球价值链双向参与和经济增长的良性循环,顺利跨越“中等收入陷阱”。但如果价值链后向参与并没有对企业的竞争力起到有效促进作用,或是过度依赖后向参与价值链,忽略了前向参加全球价值链,可能会由于距离前沿技术较远,不断放大价值链前向参与竞争效应的消极影响,难以对本国经济增长起到促进作用,最终形成恶性循环而陷入困境。因此,对于“中等收入陷阱”陷入经济体和跨越经济体来说,初期以价值链后向参与的方式加入国际分工,在一定程度上的确对自身企业的竞争力提升带来了积极作用,与此同时,若经济体积极、适时地开展全球价值链前向参与活动,就会形成价值链双向参与间的良性循环,对自身内部经济增长产生拉动作用。

基于以上分析,本文提出如下研究假设:

假设1:全球价值链后向参与可能会对“中等收入陷阱”陷入经济体的经济增长起到促进作用,但是由于其忽略了价值链前向参与的作用机制,可能会导致价值链前向参与抑制其经济增长,这也是其落入“中等收入陷阱”的原因之一。

假设2:全球价值链前向参与和后向参与呈互补关系,在从后向参与价值链的同时,若也积极从前向参与全球价值链,将会形成价值链双向参与对“中等收入陷阱”跨越的促进作用。

三 模型设定和数据说明

(一)模型设定

本文参考张德荣(2013)[30]、刘海云和龚梦琪(2019)[31]的研究,设定如下回归模型:

lnPGNIit=β0+β1lnFORit+β2lnBACKit+β3lnFORit×lnBACKit+β4Xit+uit+vit

其中,lnPGNIit代表i经济体第t年的人均国民收入,lnFORit表示i经济体第t年的全球价值链前向参与率,lnBACKit则代表i经济体第t年的全球价值链后向参与率,Xit是控制变量,具体包括城市化水平、产业结构、技术进步、贸易开放度、固定资本投资率和制度质量等其他影响经济增长的变量。uit表示经济体异质效应,vit是随机扰动项。在模型中还加入了lnFORit和lnBACKit的交乘项,以便系统地考虑价值链双向参与给经济增长带来的影响。为了消除量纲影响,对所有数据均取对数。

(二)数据说明

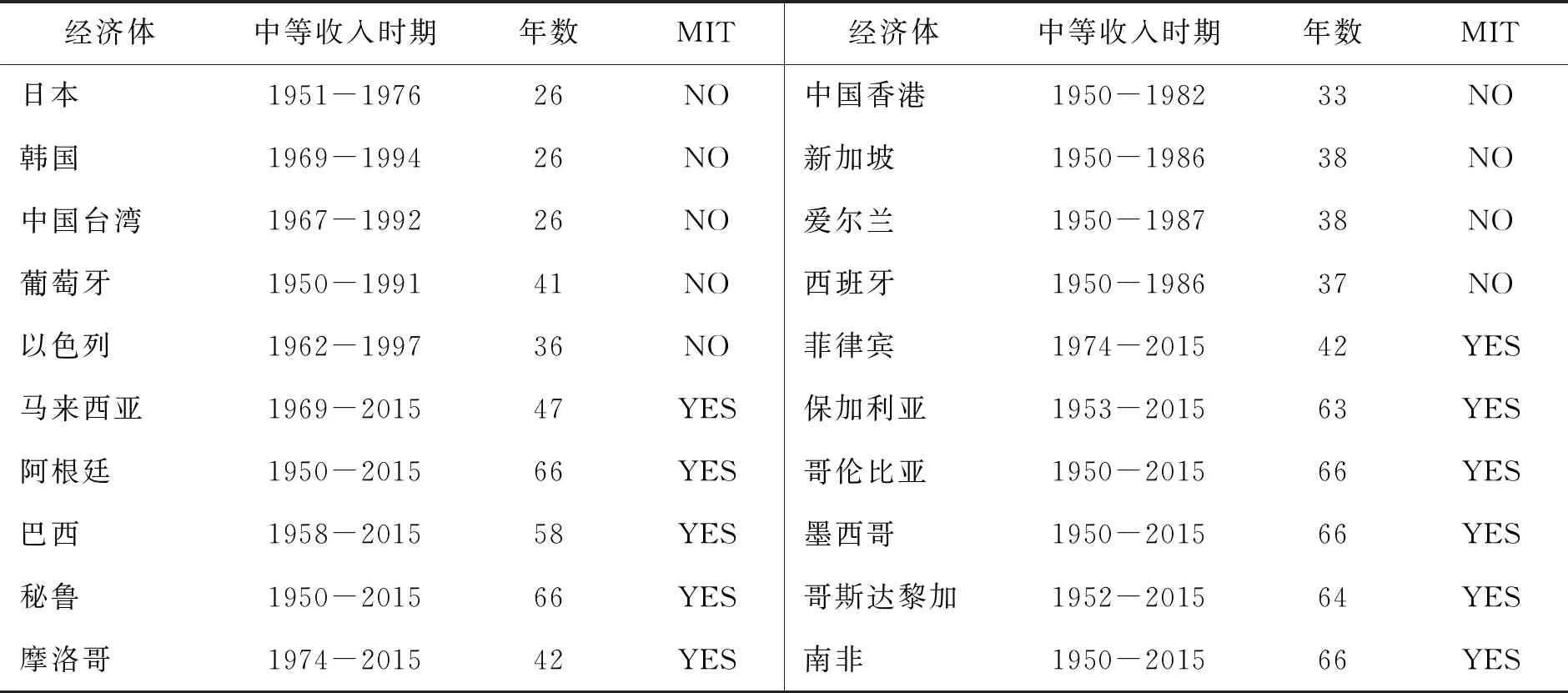

世界银行依照人均国民收入将各经济体划入不同的收入阶段,Felipe et al.(2012)[32]以此为标准,设定时间门槛对一个经济体陷入“中等收入陷阱”与否进行判断,也即进入中等收入阶段的经济体,如果未在规定年限内(Felipe推算的标准值为42年)进入高收入阶段,则判定其陷入困境。本文以此方法为绝对指标标准,对经济体是否陷入“中等收入陷阱”进行判断,同时,由于部分经济体相关变量数据缺失,为保障数据的完整可信,本文剔除数据缺失较多的经济体,并利用均值插入法对少量数值缺失的经济体数据进行补充,最终选取11个“中等收入陷阱”(MIT)陷入经济体和9个跨越经济体进一步对比分析,结果如表1所示。

表1 样本经济体中等收入阶段停留时间

在被解释变量的选择上,本文依照世界银行对各经济体收入水平的划分标准,以人均GNI作为经济发展程度的代理变量;主要解释变量为全球价值链前向参与率、全球价值链后向参与率,用以测度全球价值链双向参与对各经济体经济增长的影响差异。控制变量包含:城市化水平(UR),用各经济体城市人口在总人口中所占比重来衡量;产业结构(Instructure),用工业增加值在GDP中所占比重来表示;贸易开放度(TR),进出口贸易总额在GDP中所占比重;固定资本形成率(Invest),固定资本形成总额在GDP中的占比;原创性技术进步(Technology),用科技论文发表数来度量;制度质量(Integrity),用来自经济自由度指标的政府廉洁度和服务效率来衡量。所选取变量的数据来源主要是世界银行、TiVA数据库、经济自由度指标(Index of Economic Freedom)、联合国贸发会议及ICRG数据库,时间跨度为2005-2015年(1)受数据可得性的限制,本文仅选取2005-2015年的数据进行分析。虽然未能反映全球价值链双向参与在跨越“中等收入陷阱”过程中所起的作用,但从数据状态来看,基本可以反映跨越组和陷入组全球价值链双向参与带来的影响差异,这也能在一定程度上说明全球价值链双向参与对“中等收入陷阱”跨越的影响。因此,具备一定的参考价值。。

四 实证分析

(一)回归结果分析

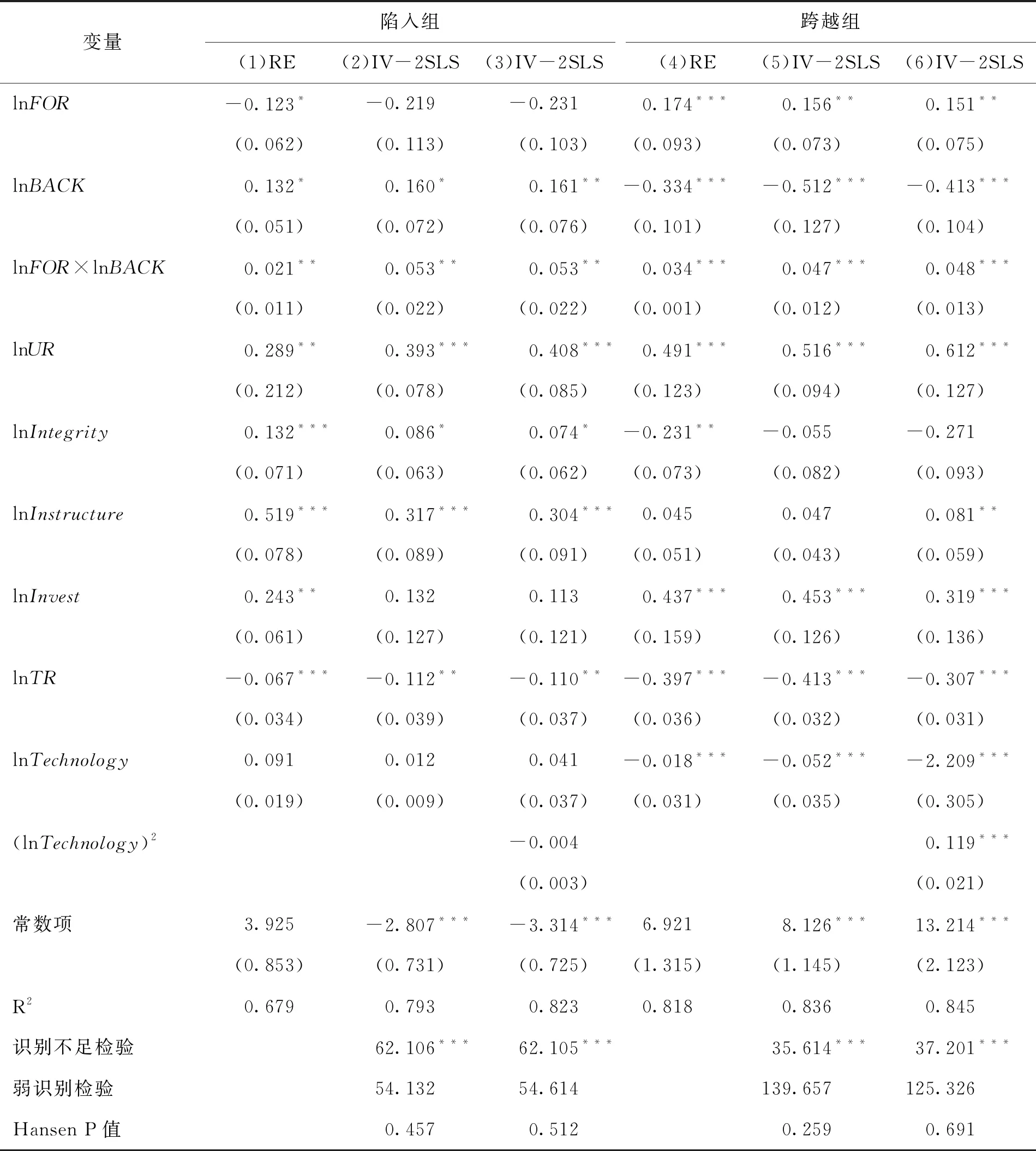

本文在面板数据的基础上以随机效应模型进行回归分析,表2的列(1)、列(4)分别为陷入组和跨越组的估计结果。鉴于模型可能存在的内生性问题,本文又选取FOR、BACK以及二者交乘项的滞后期为工具变量,以工具变量法进一步减小估计偏误,同时也对工具变量识别不足检验、弱识别检验和Hansen的P值进行了报告,估计结果分别见表2的列(2)、列(5)。此外,在模型中还加入了lnTechnology的平方项,以检验非线性关系的存在,结果如表2的列(3)和列(6)所示。

表2 以人均GNI为被解释变量的面板回归模型估计结果

(1)陷入组的经济增长主动力来源于城市化水平(lnUR)、制度质量(lnIntegrity)、产业结构(lnInstructure)以及价值链后向参与(lnBACK);而跨越组的经济增长主要动力来源于全球价值链前向参与(lnFOR)、固定资产投资率(lnInvest)、城市化水平(lnUR)以及原创性技术进步(lnTechnology)。

(2)全球价值链前向参与给跨越组的经济增长带来了明显促进作用,但是对于陷入组而言,全球价值链前向参与的提升,反而会在某种程度上对其内部经济增长产生抑制作用。正如前文所述,由于陷入组在全球价值链前向参与中参与率较低且并不稳定,影响了整体技术创新程度,进而弱化了全球价值链前向参与对陷入经济体经济增长的积极作用。在一定程度上,这也暗示了“中等收入陷阱”的产生机制,但是随着经济不断增长,跨越组的经济增长逐步对价值链前向参与敏感起来。由此验证了假设1。

(3)全球价值链后向参与对陷入组的经济增长起到促进作用,这一结果在加入原创性技术进步的非线性影响后依然稳健,说明价值链后向参与依托技术溢出对陷入组经济体经济增长产生积极影响。但是对于跨越组来说,价值链后向参与对其经济增长起到抑制作用,这与张德荣(2013)[30]的研究结论相一致,不同经济发展阶段依靠的增长动力不同,未能及时转换增长动力的发展中经济体将陷入“中等收入陷阱”。全球价值链双向参与是一个动态的过程,早期需要借助后向参与带来的技术溢出效应,汲取促进自身经济快速发展的动力,但当其从中等收入阶段向高收入阶段转变时,后向参与所起的作用略显不足,甚至还会由于过度依赖后向参与全球价值链,而忽视前向参与价值链的方式,以致于全球价值链前向参与的积极作用被削弱。纵观已经跨越“中等收入陷阱”的经济体,无一例外都是依靠价值链前向参与去拉动经济增长,全球价值链后向参与已经不是其经济发展的主动力。

(4)陷入组和跨越组全球价值链前向、后向参与的交乘项在一定程度上对经济增长起到促进作用,这说明价值链双向参与具有明显的互补效应,全球价值链前向参与和后向参与互相促进,缺一不可,应合理协调两种参与方式。事实上,全球价值链后向参与的不断嵌入可以带来充足的资金及先进的技术,对经济体内部企业的竞争力提升具有促进作用,而竞争力引致的创新能力又可以带动价值链前向参与比率的提升。由此验证了假设2。

(5)控制变量给经济增长带来的影响:首先,城市化水平、固定资本形成率及产业结构的提高均会促进经济增长,不过跨越组的产业结构没有通过显著性水平检验。其次,制度质量的提升对陷入组经济增长具有显著拉动作用,表明政府廉洁度的提升能给经济增长带来较强的促进作用,但制度质量却会抑制跨越组的经济增长,这一结论与张德荣(2013)[30]的研究一致,他在此基础上深入检验了制度因素的联合显著性,指出腐败对于发达经济体具有较强的非线性影响,政府廉洁度的提高可以逐渐提升经济增长的边际正效应。此外,贸易开放度的提高给陷入组和跨越组经济增长均带来抑制作用,与刘海云和龚梦琪(2019)[31]得出的结论相似。最后,值得注意的是,在经济增长过程中,原创性技术进步开始给陷入组人均GNI带来边际负效应,这说明对于“中等收入陷阱”陷入经济体而言,技术模仿的效率仍高于技术研发。而对跨越经济体来说,原创性技术进步给经济增长带来了较强的非线性影响,其推动作用还因经济的增长而逐渐增强,这意味着技术进步对“中等收入陷阱”跨越经济体而言是重要的经济增长动力。如若“中等收入陷阱”陷入经济体仍长期满足于从全球价值链后向参与中获得经济增长动力,其技术发展水平与前沿技术的差距只会越来越大,难以寻求技术突破,也就无法受益于全球价值链前向参与对经济增长的正向拉动作用,最终极易被固化在全球价值链的低端环节,丧失向价值链高端环节攀升的主动力。

(二)稳健性检验

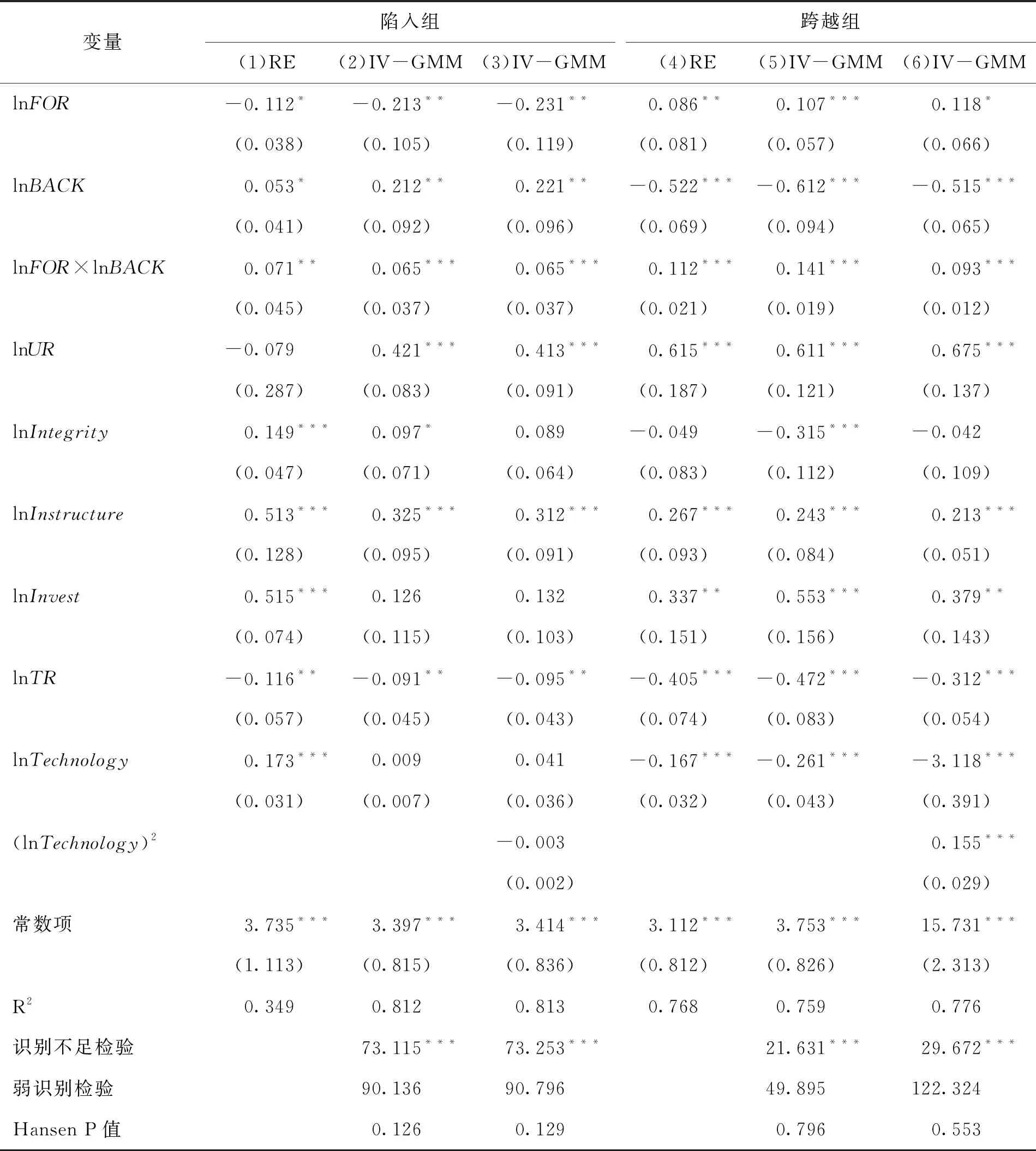

目前,学术界从定量角度界定“中等收入陷阱”时,其量化指标可划分为绝对、相对指标两大类。其中,绝对指标是以世界银行对各经济体人均GNI的划分为基础,以时间门槛的设定对一个经济体落入“中等收入陷阱”与否进行判断;而相对指标主要以Woo(2011)[33]为代表,通过购买力平价方法对各经济体人均GDP与美国人均GDP的比例进行估算,这一比重被称为追赶指数(CUI)。为了检验实证结果的稳健性,本文以追赶指数(CUI)度量各经济体的经济发展状况;同时用IV-GMM方法重新估计模型,具体结果见表3。对比表3与表2,发现各变量系数的方向以及显著性基本一致,因此可以认为结果是比较稳健的。

表3 以追赶指数(CUI)为被解释变量的稳健性检验结果

五 结论与启示

本文选取11个“中等收入陷阱”陷入经济体和9个“中等收入陷阱”跨越经济体进行实证对比分析,研究全球价值链双向参与对“中等收入陷阱”跨越产生的影响,以期对相关经济体在全球价值链参与中的政策协调提出有益建议。研究结果表明:在全球化背景下,一个经济体的经济增长与全球价值链双向参与有着密切联系,但是经济增长的主要动力因各经济体发展状况的不同而有所差异。对于“中等收入陷阱”跨越经济体而言,全球价值链前向参与可以促进其经济增长,而对于“中等收入陷阱”陷入经济体来说,全球价值链后向参与却是其经济增长的拉动力。从价值链双向参与的交乘项系数来看,价值链双向参与在跨越组和陷入组的经济增长中均呈现互补效应,也即价值链双向参与具有一定的相互促进作用。基于此,本文提出以下建议:

首先,适时及时转换经济增长动力,不断寻求技术突破,发挥全球价值链前向参与对经济增长的拉动作用,避免深陷“低端锁定”不利情况的发生。虽然现阶段,全球价值链前向参与会对“中等收入陷阱”陷入经济体的经济增长产生抑制作用,但是相对于全球价值链后向参与,长期来看,全球价值链前向参与对经济增长的积极作用才是经济增长进入良性循环的主要动力。而且在激发价值链前向参与积极作用的过程中,随着技术水平的提升,能够不断缩进与前沿技术的差距,突破技术封锁,促使陷入经济体成功跃升为高收入经济体。

其次,对于陷入组而言,价值链后向参与仍是经济增长的重要动力,尚不能否认其作用。陷入组在后向参与全球价值链时,应该注重筛选具体参与方式,有意识地去参与比以前技术含量更高的环节,改变过去以简单组装、加工获取收益的局面。同时更多地注重前向参与全球价值链,不断提升与之匹配的创新能力。从价值链双向参与的交乘项系数来看,其在一定程度上对经济增长起到促进作用,因此,调整策略使得价值链双向参与协同发展,在注重筛选价值链后向参与具体方式的同时,鼓励企业不断提升创新能力,提高全球价值链前向参与率,充分利用价值链双向参与平衡发展,解除价值链低端锁定,最终顺利进入高收入阶段。

最后,企业作为各经济体嵌入全球价值链环节的连接器,在经济体整体技术水平的提升中起到重要作用。应持续助推行业内技术进步,以形成自身技术优势。同时,应引导和鼓励较低生产率水平的企业积极参与全球分工,加强对其技术支持,促进高、低生产率水平的企业协同发展,逐步缩近与前沿技术水平的距离,提高经济体自身关键零部件及先进机械设备生产的技术能力,最大限度地发挥全球价值链前向参与对经济增长的拉动作用。