新媒体沟通形态对团队沟通效果的影响研究

2021-06-01于树江范萌萌

于树江 范萌萌

摘 要: 近年来,随着网络信息技术的迅速发展,新媒体沟通成为团队沟通的重要方式之一。将团队的任务类型划分为观点创造型任务和决策型任务两类,用统计回归分析方法,分析在不同任务类型下新媒体沟通形态对团队沟通效果的影响。经实证分析发现,各新媒体沟通形态在两种任务类型下对团队沟通效果均有正向影响。其中,在观点创造型任务中“电子文本”和“共享空间”两种沟通形态对团队沟通效果的影响最大;在决策型任务中“音频”沟通形态对团队沟通效果的影响最大。最后,基于研究结果对优化团队沟通效果提出相关建议。

关键词:新媒体沟通;团队沟通效果;新媒体沟通形态;实证研究

中图分类号:F272 文献标志码:A 文章编号:1674-7356(2021)-01-0021-07

中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第41份《中国互联网络发展统计报告》[1]显示,截至2017年12月下旬,中国网民已达7.72亿,全年新增网民4 074万人,增长率为5.6%。互联网普及率为55.8%,较2016年底提升了1.1个百分点。其中,微信朋友圈、QQ空间和微博分别以使用率87.3%、64.4%和40.9%,成为互联网综合类的前三大社交应用平台。广泛普及的网络和迅猛发展的社交媒体软件,为企业组织团队搭建了一个便于沟通的平台和渠道,成了团队成员相互交流工作和情感的有效途径。

团队沟通从某些意义上讲是指团队成员之间用明确的方式进行信息交换的行为(余洋等,2016)[2],主要包含团队内某成员与其他成员、子团队或子群之间的信息传递等,它是多维的,其效果的差异主要可以从频率、质量、丰富性和正式性等方面进行划分(陈志红,2013)[3]。

基于此,本研究构建了新媒体沟通形态与团队沟通效果的研究模型,将微信、微博、QQ三种即时通讯软件作为新媒体沟通介质,以电子文本、音频、视频和共享空间四种形式作为不同沟通形态,以企业团队中的成员为研究对象,研究新媒体沟通形态在不同任务类型下对团队沟通效果的影响差异。

一、概念界定

(一)新媒体

“新媒体” (New Media)一词源于美国,并于不久之后迅速在全球范围内传播开来。新媒体,或数字媒体、网络媒体,是继四大传统媒体(报刊、户外、广播、电视)之后,依附计算机信息技术,逐渐发展起来的全新的“第五大媒体形态” (周越辉等,2015;万琳,2016;刘志兴等,2018)[4-6],它是一种所有人向公众即时传递个性化的综合信息的载体(匡文波,2012)[7]和传播介质(万莹,2017)[8];是用户基于互联网进行彼此沟通和协作的服务器(Lee & Ma,2012)[9];也是进行公众传播和人际沟通的形态(张丽,2011)[10];还是以现代信息技术(数字或网络技术)为基础的,互动整合的媒介形态和平台(彭兰,2016;王晰巍等,2017)[11-12]。

关于新媒体的定义,不同学者有着不同的见解,至今难以得出定论,这种现象出现的主要原因在于人们对其研究的角度不同。本研究的重点在于网络新媒体的应用对团队过程的影响,因此,本文将新媒体视为一种环境,它是借由互联网、移动网络等通信手段,采用计算机处理技术,传播数字图像、文本、视频等信息,以达到双向传播、互动目的的新型媒体。

(二)团队沟通

团队沟通是伴随着团队组织结构的出现而产生的。人与人之间的沟通十分重要,信任、微妙和人与人之间的亲密是组建一个强大团队的三个必要前提,也是团队之间进行沟通的关键(威廉·大内(William Ouchi),1981)[13],这是团队沟通最早一次被提出的地方。随后对这一问题的研究,大多数都将团队沟通称为两个或以上团队成员之间彼此积极地交流信息或一个团队成员选择适当的方式向其余成员传递信息的活动(Jason,2003;黄丹,2014)[14-15]。

从某种意义上讲,团队沟通指的是团队成员之间分享信息、沟通思想和感情的一种团队过程(祁恋雅等,2016)[16]。在这种过程中,团队成员间可以分享彼此的意见、建议、信息、方法、渠道和目标等(宁凯,2015)[17],从而实现团队之间信息和专业知识的有效传递、整合与创新。

综上,本研究将团队沟通的含义概括如下: 团队沟通即为工作组内部产生的一切形式的交流行为及过程,是一种兼具信息与情感的交流活动。

二、研究内容与假设

随着当前新网络的普及化,新媒体的沟通方式逐渐成为团队成员之间沟通的主要形式,结合以往的相关研究发现,新媒体沟通形态是影响团队沟通有效性的关键因素,但是这种影响并没有得到一致的结论。本研究在前人研究的基础上,将团队在工作中面对的任务类型划分成观点创造性任务和决策性任务两大类,探讨在不同任务类型下,新媒体沟通形态对团队沟通效果的影响差异。本文的研究模型如图1所示。

(一)新媒体沟通形态的媒介丰富度和信息处理能力

目前,学术界普遍认为,各种新媒体的媒介丰富度及信息处理能力不同,使得每种沟通形态所具有的特征也各有所长。根据相关文献总结发现,关于新媒体沟通形态的媒介丰富度的划分最初是由Daft&Lengel(1987)[18]提出的,他们将媒体丰富度视为媒体在单位时间内的沟通能力,媒介丰富度是个富有多重含义的概念,它根据不同媒体形态、组织结构和环境特点有不同的解释和变化。这一特征探讨的是媒介是否具有传输丰富信息(王潇雨,2013)[19]和在一定时间内使参与者理解发生改变的能力(周湘梅,2015)[20]。依据McGrath&Hollingshead(1993)[21]的五维度理论(语言、非语言、声音、视频和图片)可知,新媒体沟通形态根据其媒介丰富度可划分并排序为:共享空间 > 视频 > 音频 > 文字(Thomas D. Fletcher & Debra A. Major,2006)[22]。相對而言,国内关于这一方面的研究起步较晚,其中比较有代表性的是燕丽(2009)[23]的研究,她按照媒介丰富度的大小将各新媒体沟通形态排序为:面对面 > 视频媒体 > 音频媒体 > 纯文字媒体。

另外,为了更好地完成工作任务,需要团队成员之间积极充分地联系、交流以及分享信息。团队成员在使用新媒体进行沟通时,往往需要在传递大量信息的基础上进行信息处理。因此,在团队沟通中,除了能够表达沟通双方信息传递的能力,各新媒体沟通形态的信息处理能力也尤为重要。关于信息处理能力,主要可以将其划分为信息编辑能力和信息存储能力两个维度(闵庆飞等,2012)[24]。其中,电子文本在传递信息之前能够给发送方充分的时间来编辑、校验和调整,能够保留出充分的时间来思考和润色信息,使得谈话内容更加丰富(王翠洁,2011)[25];音频的信息处理能力水平中等,这种新媒体沟通形态由于发送方的思考时间较少,对需要传递的信息编辑、检验和调整时间较少,使其对信息编辑的能力较弱,而接收方在接受语音信息过程中无法及时储蓄,导致其信息存储的能力较弱;同样,视频的信息编辑能力和信息存储能力也都较弱,无法准确记录沟通信息。本研究中的共享空间主要指的是通讯软件中的网盘、云盘,其主要功能用于团队成员存储与提取文件,共享空间最大的特点就是具有超大空间,因此,相对于其他几类沟通形态来说,共享空间具有较强的信息存储能力。由此,得出以下假设:

假设H1:不同的新媒体沟通形态具有不同的媒介丰富度和信息处理能力。

(二)观点创造型任务中的新媒体沟通形态与团队沟通效果

观点创造型任务,或称头脑风暴或创造型任务,指的是让团队所有成员就某个问题提出各自的观点。执行此类任务的主要目的在于传递观点,只需要团队成员尽可能拥有多的不同的观点和视角,并将其观点传递给其他人,并不需要探讨或者争论观点的好坏(Murthy&Kerr,2003)[26],他人的反馈也无需考虑。所以在完成此类任务时,需要沟通形态具有较高的信息编辑能力(McGrath,2010)[27]。

1. 观点创造型任务中的新媒体沟通形态与沟通频率

在观点创造型任务中,应用不同新媒体沟通形态的决策时间是不同的,做出决策的时间最短的是音频,其次是共享空间,而文本沟通的媒介丰富度最低,耗时也最长(姜进章等,2010)[28]85。此外,若新媒体沟通形态的信息编辑能力强,成员们发表观点的次数就会越多,对沟通频率的增加也有正向影响。但随着网络技术的发展,这种促进作用遭到质疑,许多研究者认为在观点创造型任务中,使用不同的新媒体沟通形态并没有对团队的沟通频率产生显著的影响。那么,在观点创造型任务中是否使用媒介丰富度较高、信息处理能力较强的新媒体沟通形态其团队沟通频率就会越高?这一问题值得探讨,由此,得出以下假设:

假设H2:新媒体沟通形态在观点创造型任务中对团队沟通频率有正向影响,其中共享空间的影响最显著。

2. 观点创造型任务中的新媒体沟通形态与沟通质量

新媒体沟通形态对决策质量的影响会因任务类型的不同而发生变化。相关研究提出,用户对新媒体沟通形态的应用越熟悉,传递的信息就越充分,这种熟悉感对决策质量有积极作用。近些年,在观点创造型任务中,CMC沟通的决策质量逐渐上升并超过FTF沟通,共享空间作为新兴的沟通形态,在人们生活工作中的应用程度也不断增高。这种效果出现的主要原因便是在当前沟通中成员对使用的沟通媒介熟悉程度的不断提升(Kahai& Cooper,2003)[29]。另外,媒介丰富度和信息处理能力不同的新媒体沟通形态,在观点创造型任务中对沟通质量会有不同程度的影响。本研究围绕在观点创造型任务中各新媒体沟通形态对团队的沟通质量的不同影响展开相关讨论,得出以下假设:

假设H3:新媒体沟通形态在观点创造型任务中对团队沟通质量有正向影响,其中共享空间的影响最显著。

(三)决策型任务中的新媒体沟通形态与沟通效果

决策性任务是复杂程度中等的一种团队任务,需要团队成员对工作任务做出关键性的决断,在完成这项任务时,没有一个明显正确的答案,需要小组成员能够就某一事情达成一致意见,成员间进行充分的沟通是完成任务的最佳选择。决策型任务主要包括传递信息和达成共识两个方面。一般情况下,团队中最终提出的观点的数量代表信息传递的效果,团队成员们讨论的观点数量、意见是否达成一致及达成的时间代表达成共识部分的有效性(Dennisetal,1998)[30]。

1. 决策型任务中的新媒体沟通形态与沟通频率

在决策型任务中,团队做出决策的时间最短的是使用音频沟通,其次是共享空间,而文本的媒介丰富度最低,耗时也最长。因此,在此类任务中,使用音频沟通形态进行沟通的沟通频率最高,共享空间次之,而电子文本由于其媒介丰富度较低,在决策过程中耗费的时间较长,使得沟通双方对这种沟通形态的使用频率较低(姜进章等,2010)[28]86。除此之外,决策型任务最终目的的实现,需要成员间达成共识,因此该类任务对新媒体沟通形态的信息处理能力要求较高。根据前人的相关研究发现,在决策型任务中,媒介丰富度较强和信息处理能力较强的媒体沟通形态,对沟通频率有促进作用。那么究竟各新媒体沟通形态的媒介丰富度和信息处理能力的不同会如何影响团队的沟通频率呢?本研究就此展开相关探讨,得出以下假设:

假设H4:新媒体沟通形态在决策型任务中对团队沟通频率有正向影响,其中音频的影响最显著。

2. 决策型任务中的新媒体沟通形态与沟通质量

在决策型任务中,新媒体沟通形态对团队决策质量有影响,其中在使用中团队决策质量最高的是音频沟通,文本沟通次之,而共享空间的团队决策质量是几种沟通形態中相对较差的,这也证明尽管沟通形态对团队决策质量有显著影响,但并非媒介丰富度越高,信息处理能力越强的沟通形态的团队决策质量就越高(姜进章等,2010)[28]88。毋庸置疑,对需要达成共识的决策型任务而言,信息处理能力较高的沟通形态对团队沟通质量的提高有积极的促进作用。由此可知,对于需要达成共识的决策型任务而言,使用新媒体沟通形态对团队的沟通质量有正向影响,但并不意味着使用的沟通形态媒介丰富度越高、信息处理能力越强,团队的沟通质量就越好。因此,结合相关文献,得出以下假设:

假设H5:新媒体沟通形态在决策型任务中对团队沟通质量有正向影响,其中音频的影响最显著。

三、研究设计与实证结果

本文采用Liker五点量表法设计问卷,收集相关数据,基本途径是基于问卷星网站的自动回收功能。共收回问卷533份,回收率为88.83%。剔除无效问卷(答案不完整、选项统一或作答时间过短)71份,剩余有效问卷共462份,问卷有效率约为86.68%。样本来自企业单位的有402份,占有效问卷的87.01%。执行观点创造型任务的团队成员填写的问卷有213份,执行决策型任务的团队成员填写的问卷有189份。

(一)描述性统计与信效度检验

对变量进行描述性统计发现,新媒体沟通形态的媒介丰富度平均得分在3.19~3.82分之间,其信息处理能力的平均得分在3.49~3.94分之间。由此可见,新媒体沟通形态的信息处理能力优势更加明显,但两个特征在重要性方面同等重要,二者缺一不可。因此,在新媒体沟通形态特征的研究过程中,两者均要考虑。此外,在观点创造型任务中,电子文本对团队的沟通频率(T = 3.85)与沟通质量(T = 3.84)影响得分最高;在决策型任务中,音频对沟通频率(T = 3.88)和沟通质量(T = 3.85)的影响得分最高。

根据本研究对问卷信效度的检验分析中可知,首先,所有题项的校正的项总计关系性(CICT)均在0.4之上,这说明问卷各个测量题项的CICT相关系数都较高;其次,除新媒体沟通形态的信息处理能力量表(α2 = 0.757)以外,其余所有量表的信度系数(α1 = 0.821 4;α3 = 0.847;α4 = 0.870;α5 = 0.871;α6 = 0.873)均在0.8以上,这说明本文选用的调查问卷信度较好;此外,本文采用KMO和Bartlett球形度检验对量表进行验证,判断其效度,分析可知,各量表的KMO值均在0.7以上(KMO1 = 0.763;KMO2 = 0.703;KMO3 = 0.854;KMO4 = 0.860)、Bartlett球形度检验Sig.均小于0.05(Sig = 0.000),這说明本文量表的效度同样较高。

(二)Pearson相关系数分析

根据对变量的相关分析结果可以明确,在观点创造型任务中,电子文本(βf = 0.309**,pf < 0.01;βq = 0.386**,pq < 0.01)、音频(βf = 0.462**,pf < 0.01;βq = 0.457**,pq < 0.01)、视频(βf = 0.426**,pf < 0.01;βq = 0.519**,pq < 0.01)、共享空间(βf = 0.486**,pf < 0.01;βq = 0.461**,pq < 0.01)与团队沟通效果均显著正相关;类似地,在决策型任务中,电子文本(βf = 0.331**,pf < 0.01;βq = 0.418**,pq < 0.01)、音频(βf = 0.443**,pf < 0.01;βq = 0.357**,pq < 0.01)、视频(βf = 0.310**,pf < 0.01;βq = 0.509**,pq < 0.01)、共享空间(βf = 0.448**,pf < 0.01;βq = 0.447**,pq < 0.01)与团队沟通效果同样显著正相关,这说明本研究的变量之间适合进行后续的分析。

(三)回归分析与假设检验

通过SPSS统计分析软件,结合回归分析方法对本研究的模型做出相关验证。

1. 新媒体沟通形态特征分析

首先,本研究为验证各新媒体沟通形态的不同特征需要对其媒介丰富度和信息处理能力的均值及标准差做综合的对比分析。

本文主要根据新媒体沟通形态特征的均值及标准差将其进行区分。经实证分析可知,不同的新媒体沟通形态具有不同的媒介丰富度和信息处理能力。在其特征分析中发现,四种新媒体沟通形态的媒介丰富度不同,其大小排序为:视频(T = 3.90,S = 0.65)>音频(T = 3.77,S = 0.62)> 电子文本(T = 3.51,S = 0.65)> 共享空间(T = 3.45,S = 0.70);此外,四种新媒体沟通形态的信息处理能力也各不相同,可将其排序为:共享空间(T = 3.90,S = 0.87)> 电子文本(T = 3.82,S = 0.92)> 音频(T = 3.71,S = 0.87)> 视频(T = 3.66,S = 0.85)。基于以上研究,假设H1得以充分验证,假设成立。由分析结果可知,四种新媒体沟通形态的媒介丰富度(信息传递的丰富程度)越高时,其信息处理能力(信息的编辑与存储能力)越弱。因此,在团队沟通的过程中应根据沟通的需求,适度选择合适的沟通形态。

2. 各变量的回归分析

(1) 观点创造型任务中的新媒体沟通形态与团队沟通效果的分析

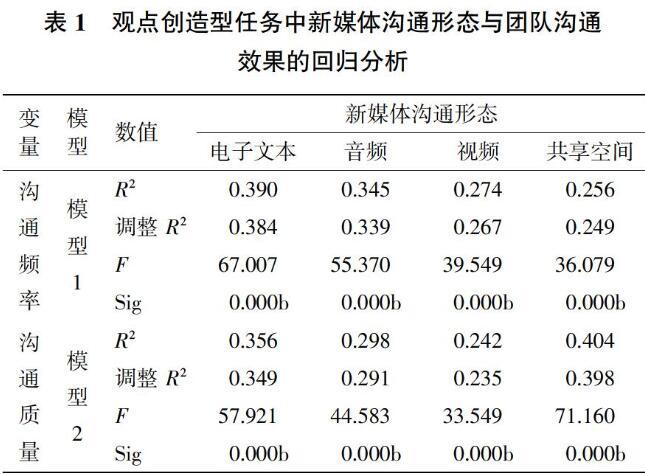

通过对表1中的数据进行分析可得,在观点创造型任务中,四种新媒体沟通形态(电子文本、音频、视频、共享空间)对团队沟通效果均有显著的正向影响。根据模型1中所得数据可知,在观点创造型任务中,四种新媒体沟通形态对团队的沟通频率均有正向影响,其中影响程度依次为:电子文本(回归系数R2 = 0.384,Sig = 0.000)> 音频(回归系数R2 = 0.339,Sig = 0.000)> 视频(回归系数R2 = 0.267,Sig = 0.000)> 共享空间(回归系数R2 = 0.249,Sig = 0.000);此外,由模型2中所得数据可知,在这类任务中,四种新媒体沟通形态对团队沟通质量亦均有正向影响,其中影响程度依次为:共享空间(回归系数R2 = 0.398,Sig = 0.000)> 电子文本(回归系数R2 = 0.349,Sig = 0.000)>音频(回归系数R2 = 0.291,Sig = 0.000)>视频(回归系数R2 = 0.235,Sig = 0.000)。

综上可知,在观点创造型任务中,新媒体沟通形态对团队沟通效果具有正向影响,其中电子文本对团队的沟通频率影响较大,共享空间对团队的沟通质量影响较大。经分析可知,假设H3得到验证,假设成立,而假设H2并没有得到充分验证,假设部分成立。

(2) 决策型任务中的新媒体沟通形态与团队沟通效果的分析

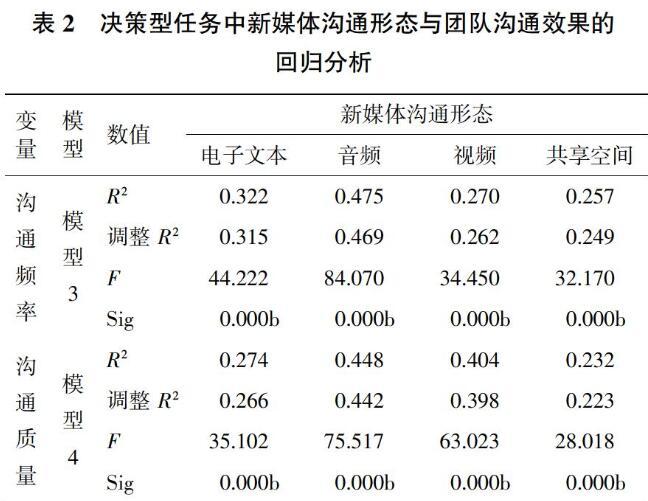

与观点创造型任务相同,根据表2中的数据分析结果可知,四种新媒体沟通形态在决策型任务上对团队沟通效果也有显著的正向影响。模型3中的数据显示,在此类任务中,新媒体沟通形态对团队沟通频率同样有正向影响,其影响程度为:音频(回归系数R2 = 0.469,Sig = 0.000)> 电子文本(回归系数R2 = 0.315,Sig = 0.000)>视频(回归系数R2 = 0.262,Sig = 0.000)>共享空间(回归系数R2 = 0.249,Sig = 0.000);另外,通过分析模型4中的数据发现,其对团队沟通质量同样有正向影响,影响程度为:音频(回归系数R2 = 0.442,Sig = 0.000)> 视频(回归系数R2 = 0.398,Sig = 0.000)>电子文本(回归系数R2 = 0.266,Sig = 0.000)> 共享空间(回归系数R2 = 0.223,Sig = 0.000)。

由此可知,在决策型任务中,四种新媒体沟通形态对团队沟通效果均具有正向影响,其中音频对团队的沟通频率和沟通质量影响较大,在此类任务中,若为达到较优的团队沟通效果,应优先考虑选取这一沟通形态。综合分析以上结果,论文提出的假设H4、H5得到了验证,假设成立。

四、结论与管理启示

(一)研究结论

本研究从新媒体的角度出发,进一步研究新媒体沟通形态与团队沟通效果之间的关系,通过对以往文献研究的总结归纳提出假设,构建新媒体沟通形态、任务类型和团队沟通效果的研究模型,并选取部分企业员工作为样本,将任务类型划分为观点创造型和决策型两类,对采集的数据进行回归分析,以检验研究假设,得出以下研究结论:

第一,不同的新媒体沟通形态具有不同的媒介丰富度和信息处理能力。各新媒体沟通形态的媒介丰富度排序为:视频>音频>电子文本>共享空间;信息处理能力的排序为:共享空间>电子文本>音频>视频,假设H1得到了验证。

第二,在观点创造型任务中,四种新媒体沟通形态对团队沟通频率均有正向影响。其影响程度依次为:电子文本>音频>视频>共享空间。本研究做出的研究假设H2没有得到充分验证。在完成观点创造型任务时,团队成员选取电子文本沟通形态会比使用其他新媒体沟通形态更有利于提高团队的沟通频率。

第三,在观点创造型任务中,四种新媒体沟通形态对团队沟通质量均有正向影响。其影响程度依次为:共享空间>电子文本>音频>视频。本研究做出的研究假设H3得到验证。团队成员在执行观点创造型任务时,可优先选择信息编辑能力和信息存储能力相对较强的共享空间沟通形态来进行沟通,提高团队成员间的沟通质量。

第四,在决策型任务中,四种新媒体沟通形态对团队沟通频率均有正向影响。其影响程度依次为:音频>电子文本> 视频>共享空间。本研究做出的研究假设H4得到了验证。团队成员们在完成决策型任务时,最佳选择为音频沟通形态,这种沟通形态的媒介丰富度较高,且有一定的信息处理能力,有益于团队成员达成共识,方便成员间的沟通。

第五,在决策型任务中,四种新媒体沟通形态对团队沟通质量均有正向影响。其影响程度依次为:音频>视频>电子文本 >共享空间。本研究做出的研究假设H5得到了验证。团队成员们在完成决策型任务时,应优先选择音频,这种沟通方式具有双向沟通、传递快速、传递信息量大等优势,对团队达成共识的影响效果最好。

(二)管理启示

研究发现,在两种不同类型的任务下,四种新媒体沟通形态对团队沟通效果均有不同程度的正向影响。结合相关结论,本研究得到以下两點管理启示:

1. 恰当选择合适的新媒体沟通形态进行团队沟通

在不同类型的任务下,根据新媒体沟通形态的特征,团队成员应选择合适的新媒体沟通形态,优化沟通的效果。不同的新媒体沟通形态具有不同的特点,适用于不同的任务及场景,因此采用恰当的沟通形态是优化团队沟通效果的重要因素。团队成员在采用新媒体沟通形态进行沟通的过程中,应恰当选择。结合本文研究结论,一方面,当团队成员面对观点创造型任务时,应优先选择电子文本和共享空间两种沟通形态,这两种沟通形态由于其具有较高的信息处理能力,更有利于成员们提出自己的观点。若在沟通中优先考虑沟通频率团队成员可选择电子文本进行沟通。此外,当沟通质量为首要考虑因素,团队成员可采用共享空间进行沟通。另一方面,当团队成员面对的是决策型任务时,则应优先考虑采用音频的沟通形态,无论其在沟通频率,还是在沟通质量方面都优于其他沟通形态。

新媒体沟通形态是一把“双刃剑”,作为一种高效率的传媒工具,如何使用这一媒介,给社会带来福祉还是灾难,都取决于其使用人及指导行动的思想方针。因此,团队成员应采取积极乐观的态度,正确看待新媒体沟通形态对团队带来的影响。团队成员可借助各种新媒体沟通形态的优势,提高团队的沟通效果,让团队沟通更加有效,从而创造更多价值。

2. 积极鼓励团队成员之间使用新媒体进行沟通

根据研究结果,无论什么类型任务,新媒体沟通形态对团队沟通效果均具有不同程度的正向影响。因此,团队若想提高整体沟通效果,可以加强以下几方面的管理,并采取相应措施。一是进一步加大新媒体沟通形态的使用程度,团队尽可能实现虚拟化沟通,提高新媒体沟通形态的运用效率,并在技术应用方面为团队成员提供必要的培训;二是鼓励团队成员运用新媒体交流工作信息,提高他们的沟通技能,激发其沟通的积极性,明细各自的责任,使他们主动为团队提供或分享有用的信息和建议,及时获悉团队成员的工作进展和情况;三是鼓励团队成员多多采用新媒体沟通形态进行非正式沟通,非正式沟通可将团队成员间的沟通延伸到私人领域,加深团队成员间的相互了解,体会其他成员的真实感受与想法,增进彼此的感情与理解程度,从而使他们在传递信息的过程中降低对信息的误解程度,提高团队整体的信任程度及凝聚力。

[参考文献]

[1] 中国互联网络信息中心. 第41次中国互联网发展现状统计报告[R]. (2018-01-31) [2018-03-28]. http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201803/t20180305_70249.htm.

[2] 余洋,陈会. 团队沟通研究现状述评与展望[J]. 经营管理者,2016(16):113-114.

[3] 陈志红. 组织中团队层面沟通的国内外前沿研究评述与展望[J]. 软科学,2013(1):80-81.

[4] 周越辉,兰敦臣. 基于新媒体环境下品牌信息沟通模式与策略研究[J]. 情报科学,2015(6):58-62.

[5] 万琳. 新媒体在企业危机沟通管理中的应用[J]. 新媒体研究,2016(9):45+49.

[6] 刘志兴,陈佩森,张婷婷. 关于新媒体行业就业现状及未来就业趋势的研究[J]. 中国大学生就业,2018(14): 41-44 + 49.

[7] 匡文波. 到底什么是新媒体?[J]. 新闻与写作,2012(7):24-27.

[8] 万莹. 媒介、媒体概念辨析[J]. 青年记者,2017(28):52-53.

[9] Lee C S,MaL. News Sharing in Social Media: The Effect of Gratifications and Prior Experience[J]. Computers in Human Behavior,2012(2) :331-339.

[10] 张丽. 基于参与观察的新媒体沟通形态对媒体组织中团队满意度和绩效的影响研究—以《青年社交》杂志社组织传播行为为例[D]. 上海:上海交通大学,2011.

[11] 彭兰. “新媒体”概念界定的三条线索[J]. 新闻与传播研究,2016(3):120-125.

[12] 王晰巍,李师萌,王楠阿雪等. 新媒体环境下用户信息交互意愿影响因素与实证——以汽车新媒体为例[J]. 图书情报工作,2017(15):15-24.

[13] 威廉·大内(William Ouchi). Z理论[M]. 北京:中国社会科学出版社,1981.

[14] Graham J,Schneider M,Bauer A,et al. Shared Mental Models in Military Command and Control Organizations: Effect of Social Network Distance[J]. Human Factors & Ergonomics Society Annual Meeting Proceedings,2004(3): 509-512.

[15] 黄丹. 团队员工多元化、团队沟通与团隊绩效间的关系研究[D]. 杭州:浙江工商大学,2014.

[16] 祁恋雅,金中坤. 包容型领导、团队沟通与团队绩效的关系研究——基于江苏省高新技术企业创业团队的实证研究[J]. 中国劳动,2016(4):66-73.

[17] 宁凯. 我国企业团队沟通现状分析[J]. 河北企业,2015(5):23-24.

[18] Daft R L,Lengel R H,Trevino L K. Message Equivocality,Media Selection,and Manager Performance: Implications for Information Systems[J]. Mis Quarterly,1987(3):355-366.

[19] 王潇雨. 微信使用者行为及意图探讨[D]. 兰州:兰州大学,2013.

[20] 周湘梅. 媒介丰富度理论视角下的微课制作[J]. 教育,2015(4):51-52.

[21] Hollingshead A B,Mcgrath J E,O'Connor K M.Group Task Performance and Communication Technology: A Longitudinal Study of Computer-Mediated Versus Face-to-Face Work Groups[J]. Small Group Research,1993(3):307-333.

[22] Thomas D. Fletcher ,Debra A. Major . The Effects of Communication Modality on Performance and Self-Ratings of Teamwork Components[J]. Journal of Computer-Mediated Communication,2006(2):557–576.

[23] 燕丽. 自主管理型团队中手机沟通形态与沟通满意度、合作绩效关系的研究[D]. 上海:上海交通大学,2009.

[24] 闵庆飞,李源,国淑珊. TTF视角下的跨国虚拟团队沟通模型——基于中国软件外包行业案例研究[J]. 管理案例研究与评论,2012(5):356-367.

[25] 王翠潔. 大学生手机媒介沟通行为对社交影响的心理机制[D]. 浙江大学,2012.

[26] Murthy U S,Kerr D S. Decision making performance of interacting groups: an experimental investigation of the effects of task type and communication mode[J]. Information & Management,2003(5):351-360.

[27] Ames M G,Go J,Kaye J',et al. Making love in the network closet:the benefits and work of family videochat[C]// ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work,CSCW 2010,Savannah,Georgia,Usa,February. DBLP,2010:145-154.

[28] 姜进章,王珊珊. FTF与CMC与冲突强度、沟通满意度的关系研究[J]. 工业工程与管理,2010(6).

[29] Kahai S S,Cooper R B. Exploring the Core Concepts of Media Richness Theory: The Impact of Cue Multiplicity and Feedback Immediacy on Decision Quality[J]. Journal of Management Information Systems,2003(1):263-299.

[30] Dennis A R,Kinney S T. Testing Media Richness Theory in the New Media: The Effects of Cues,Feedback,and Task Equivocality[J]. Information Systems Research,1998(3):256-274.

Influence of New Media Communication Form on the Effect of Team Communication

YU Shujiang, FAN Mengmeng

(School of Economics and Management, Hebei University of Technology, Tianjin 300401, China)

Abstract: In recent years, with the rapid development of network information technology, new media communication has become one of the important ways of team communication. The tasks of the team are categorized into the opinion-creating and decision-making, and the influence of the new media communication form on the effect of team communication under different task types is analyzed by statistical regression analysis. The empirical analysis shows that the new media communication form has a positive impact on team communication under both task types. The communication forms of "electronic text" and "shared space" have the greatest impact on the effect of team communication in the opinion-creating task; while the "audio" communication has the biggest influence on the effect of team communication in the decision-making task. In the end, based on the research results, suggestions for optimizing the effect of team communication are proposed.

Key words: new media communication; effects of team communication; new media communication forms; empirical research