成立表见代理情形下代理人行为的刑法定性

2021-06-01洪明

洪明

摘 要: 成立表見代理情形下的刑事案件之处理在实务中存在争议。传统的“先刑后民”程序需要予以转变,在民事关系的理清具有区分罪与非罪、此罪与彼罪的重要意义时, “先民后刑”的程序具有必要性。表见代理的成立与合同诈骗罪不能并存。依据整体财产减少说,善意第三人不存在财产损失而不认定为财产犯罪的被害人。同时不能任意对合同诈骗罪作出扩大解释,因而被代理人不是合同诈骗罪的被害人。依“先民后刑”程序顺序,区分被代理人为单位或个人,行为人行为可分别认定为职务侵占罪或盗窃罪。

关键词:表见代理;刑民交叉;职务侵占罪;盗窃罪

中图分类号:D924 文献标志码:A 文章编号:1674-7356(2021)-01-0063-08

一、问题的提出

物业公司员工在工作中拾得公司印章,随后制作合同并谎称其有权出售小区车位,与小区业主签订车库买卖合同、出具收据,加盖上述拾得的印章。辩护人辩称被告人行为构成表见代理,应当构成职务侵占罪,但法院最终判决被告人构成合同诈骗罪,要求被告人退赔被害人损失。“表见代理的民事法律行为是否成立,涉及诈骗赃款及车库的最后处置,并不影响被告人刘文生合同诈骗罪的构成”①。相类似的案情②在实务中时有发生,法院所作出的判决对于可能构成表见代理的民事法律关系要么未予考虑,要么如上述案例中所见,认为即使构成表见代理也不影响合同诈骗罪成立。

对于涉及表见代理的案件,实务中一般判决构成合同诈骗罪,但是在判决的背后,争议意见依然存在,主要集中于合同诈骗罪和职务侵占罪(盗窃罪)的讨论。

产生这一分歧的关键在于对民法上的表见代理制度的理解不同。合同诈骗罪观点认为, “不能直接以民事上对相关基础事实的处理结果阻却或替代刑事责任的承担”[1]。因而,刑法应独立评价行为人的行为,即民事责任承担与刑事责任承担并不冲突。另一种观点则认为, “权利外观责任阻却行为人对善意第三人的诈骗犯罪”[2]33。同时行为本身符合职务侵占罪(盗窃罪)的构成要件,构成职务侵占罪(盗窃罪)。

本文基于对表见代理制度的梳理,认为其作为一项重要的民事法律制度,有存在的价值。当涉及表见代理的案件进入刑事程序后,法院完全不考虑表见代理成立的可能甚至于直接忽略已经成立的表见代理带来的效果,仅仅依照行为本身是否符合合同诈骗罪的构成要件判断犯罪成立与否,并最终判决构成合同诈骗罪,要求向被告人退赔的做法,实际是对于表见代理制度的误读,产生的效果是并未使得表见代理制度发挥其应有的价值。而扩大解释合同诈骗罪进而将被代理人纳入被害人的做法,同样值得商榷。

二、问题解决的起点——程序的纠偏

对于上述可能存在的问题,作为案件处理起点的程序,其正确适用也是处理相关案件的重要保障。“先刑后民”的审理程序已经成为涉及刑民交叉案件审理的普适程序,也即涉及刑民交叉的案件时,优先适用刑事程序。但笔者认为, “先刑后民”的审理顺序不应当是绝对化的,而绝对化适用“先刑后民”的后果往往是“以刑代民”[3]169。因此,笔者认为,有必要对该理念进行纠偏,确立“先民后刑”的程序理念。

(一) “先刑后民”程序的困境

“先刑后民”程序作为普适的处理刑民交叉案件的程序自确立以来,虽然有对其适用的限制,但是仍然没有改变该程序规则在实务中的优先地位。“先刑后民”程序有其合理性,一般表现在:第一,从规范上看,1985 年 8 月 19 日发布的《关于及时查处在经济纠纷案件中发现的经济犯罪的通知》、1987年3月11日发布的《关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知》等文件为“先刑后民”程序奠定了基础;第二,刑事判决在民事程序中具有更高的预决力,也即刑事审判程序中认定的案件事实可以在民事程序中产生免证效力,因而可以直接在民事审判过程中援引,节约了司法资源,促进了司法效率的提升;第三,有利于尽快对犯罪行为进行打击,维护国家公权力尊严,也能更好地维护社会秩序;第四,“先刑后民”程序更符合司法实务中的“工作习惯和利益诉求”[4],在实践中已经成为一种司法惯性,是法官“趋利避害”选择的结果。

纵然“先刑后民”程序的适用有诸多裨益,但是其并不能解决全部的刑民交叉案件,随着经济社会的发展,社会矛盾日益复杂, “先刑后民”程序的弊端逐渐暴露。

其一,刑事附带民事诉讼制度的适用在节约司法资源的同时妨害了被害人的程序选择权。当刑事案件未结,而被害人提出民事诉讼时,法院通常以应当进行刑事附带民事诉讼为由裁定民事诉讼不予受理,被害人只能等待刑事判决作出后,才可以行使民事赔偿的请求权,则此时被害人的民事权益不能得到及时的救济。

其二,在刑事侦查过程中,侦查机关仅对涉案财产进行保全,这就为行为人转移财产提供机会。在“先刑后民”程序下,财产保全措施难以及时启动,行为人有足够的时间转移财产,这使得案件至执行阶段时,行为人实际已无更多财产可供执行,被害人民事权益受到保护的最佳时机被错过。

其三,刑法的适用本应慎重,但“先刑后民”程序的适用极易导致刑法的滥用。刑法作为二次违法规范,其对于社会关系的调整具有后置性的特点,只有当某一具有社会危害性的行为,确实不能通过除刑法之外的其他法律规范进行规制时,才适用刑法对该行为进行评价。但是“先刑后民”程序违背了这一原则,刑事程序直接介入,压缩了民法等前置法解决问题的空间。

基于此, “先刑后民”程序固然有其存在的必要性,但是针对特殊类型的案件,该审理顺序是否仍然应当贯彻不无疑问,对于可能涉及表见代理成立的刑事案件,笔者认为在处理时,应当反思“先刑后民”的审理顺序,以“先民后刑”程序予以替代。

(二) “先民后刑”程序的合理性

“先刑后民”面临的困境,也是“先民后刑”程序存在之价值体现,无论是“先刑后民”抑或是“先民后刑”本质是不同的价值取向的反映。在实践中,多数情况下,“先刑后民”程序能够为当事人所认可或接受,但是这并不意味着“先刑后民”程序可以被适用于全部的刑民交叉案件或适用于全部的当事人。在现代法治深化发展的过程中,私权利的优先性被强调,被害人的权益保护受到重视,因而“适当抑制公权而优先保护被害人的私权的实现,这符合现代司法理念和我国宪法规定”[5]。

其一,“先刑后民”程序实际是国家本位的体现,公权力具有优先性,但是与“权利本位”思想产生矛盾。一律的刑事程序优先实际剥夺了被害人的权利,漠视对于私权利的救济。刑法打击犯罪,但是当被害人受到侵害时,最根本目的应当是对被害人的合法权利予以救济。《刑法》第36条规定了民事赔偿的优先性,反映出了私权救济也是刑法的重要目的之一。同时刑事诉讼可能存在的久拖不决的情况,对被害人而言其民事权利往往也难以得到有效保障。事实上, “优先考虑个人本位并不等于放弃社会本位的思考”[6]。

其二,法官通常会援引《民事诉讼法》第118条之规定作为采取“先刑后民”程序的依据,进而中止民事程序的进行,然而这种做法忽略了刑事程序优先的重要前提在于刑事案件优先审理的必要性。当民事案件审理不以刑事判决为必要时,甚至是涉及民事法律关系的理清直接影响到罪与非罪、此罪与彼罪的认定时,民事程序的优先性不言而喻。

其三,认为刑事审判之结果可以直接于民事案件审理中援引,进而节约司法资源是“先刑后民”的重要原因之一。但笔者认为,刑事审判与民事审判的证明标准不同,在民事审判中可以被认定的事实,在刑事审判的标准下可能无法被认定,这部分事实的直接援引对于民事审判而言反而可能是一个错误的认定。为节约司法资源而忽视被害人的基本权益的保护存在本末倒置之嫌。

(三) “先民后刑”程序的适用

在涉及表见代理的案件审理中,有学者认为,是否成立表见代理是不确定的,以民事判决结论反推刑事责任不符合逻辑顺序[7]。这恰恰是颠倒了此类案件审理中刑民程序的适用而产生的结果。若以刑事程序优先适用作为考量,则从实务上看,为解决案件之需要,自然忽略表见代理成立可带来的纠纷解决的实际效果,直接要求向被害人退赔;从理论上看,学者则直接将目光放置于面对因成立表见代理而出现的善意第三人与被害人分离的情形下,如何做出解释可将被告人行为纳入合同诈骗罪规制的范畴。

事实上,如果优先考虑民事法律关系的梳理,当该代理行为不能认定为表见代理或善意第三人不主张表见代理责任时,民事程序给予善意第三人撤销权等救济权利,实际是属于事后的补救措施,善意第三人毫无疑问遭受实际损失,此时进入涉刑部分审理时,就行为人行为以及其与善意第三人之间的关系具体考量,不否认构成合同诈骗罪之可能。

但是,当行为人无权代理行为构成表见代理且善意第三人亦主张表见代理责任的履行,则依照表见代理制度的具体规定,善意第三人实际并无损害。也即民事程序能够调整与恢复财产关系,使得财产利益关系得以平衡。经由表见代理制度的调整,善意第三人没有遭受实际损失的可能,在行为人和善意第三人关系中,刑法实际已无介入之必要,相反,在被代理人实际履行之后,其成为真正被害人,在进入刑事程序中,需要考量的应当是行为人对被代理人造成的财产损失,解决的是行为人和被代理人关系中行为人的责任。

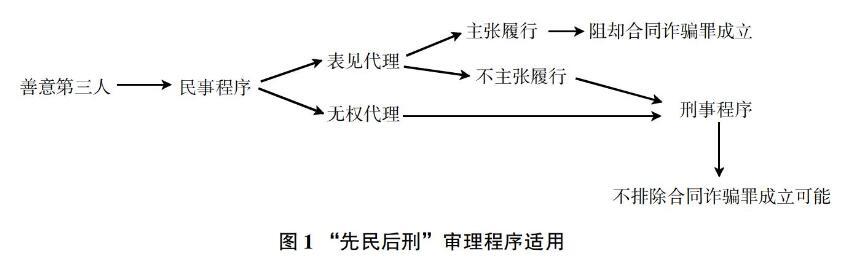

由此,对于本文开头引入的案例而言,打破既定的“先刑后民”审理程序(见图1),可先经由民事程序认定行为人行为是否成立表见代理,进而赋予善意第三人主张表见代理责任履行的权利,在此基础上考虑在刑法层面行为人应当构成何罪以及承担的刑事责任,而不是简单地忽略表见代理制度的存在或者否认其对于经济纠纷解决的效果。“对于某些犯罪来说,民事法律关系的认定具有区分罪与非罪的重大意义。”在涉及表见代理的刑民交叉案件中,对于表见代理关系的认定就是这样一种“有区分罪与非罪的重大意义”[3]164的民事法律关系。

在实践之中,即使无法彻底贯彻“先民后刑”的审理程序,但是在刑事程序之中,司法工作人员应当在部分特殊刑民交叉的案件中,秉持“先民后刑”的逻辑思维顺序。在审查涉及表见代理的刑事案件时,司法人员应当首先需要查清民事法律关系, “才能厘定刑事法律关系的脉络”[8]。在可以认定为是表见代理的场合,赋予善意第三人以选择的权利,这种选择的权利恰恰是基于对善意第三人的周全保护与交易安全的需要,与此同时也能将错综复杂的法律关系更好理清。

三、“先民后刑”程序下成立表见代理时行为人行为不构成合同诈骗罪

(一)合同诈骗罪中财产损失的认定

诈骗犯罪相关条文中并未明文规定成立犯罪必须要造成财产损失, “数额较大”從文义上看只能认为是转移财产的数额较大,但是并未准确说明诈骗犯罪需要以财产损失作为构成要件。但是诈骗罪规定于“侵犯财产罪”章节之中,所谓的“财产损失作为财产法益受到侵害的体现,至少可以是不成文的构成要件要素”[9]。要求有财产损失当然可以认为是诈骗罪的应有之义,作为诈骗罪特殊法条的合同诈骗罪,同样要求在存在财产损失时才可认定。

然而诈骗类犯罪如何认定财产损失始终存在争议,根据是否只要违背财产权利人意愿,在受欺诈时转移财产即可认定财产损失,由此产生整体财产减少说和个别财产减少说两种观点的对立,在个别财产减少说之中又区分形式的个别财产减少说和实质的个别财产减少说。形式的个别财产减少说在认定财产损失时,只关注于被害人财产的转移与交付,只要被害人转移、交付财产,即肯定被害人存在财产损失,如此使得财产损失的判断流于形式化,势必会扩大犯罪处罚的范围,因而形式的个别财产减少说并不足取。对于财产损失的判断仍然应当遵从实质判断。

实质的个别财产减少说与整体财产减少说已经呈现出趋同的倾向,两者在认定财产损失时,均要求考量被害人交易目的是否实现等因素,从实质判断出发对被害人是否有财产损失进行认定。而认为整体财产减少说是以财产的整体是否有减少为前提的认识,实际是对整体财产减少说的误读。因此,无论基于实质的个别财产减少说抑或是基于整体财产减少说出发,当第三人交付财产于行为人,但同时获得了相应的对价补偿时,不应当认定其存在财产损失。这种对价补偿可以是获得相应的民事权利,但是该民事权利并不包括例如因受欺诈处分财产而获得的撤销权、损害赔偿请求权等,这些权利属于事后救济权利,不能据此推翻行为人行为已经构成的犯罪。

虽有欺诈,但是相对方实际可以获得相应的对价时,不应认定为有财产损失,这种对诈骗犯罪限缩认定的处理方式,为市场经济的正常发展提供保障,也为市场交易的自由开展提供空间。中国的市场发展尚未进入纯熟的阶段,刑法的过多介入势必压缩了交易自由的可能, “诈骗类犯罪的处罚范围过宽,而且也无益于市场经济向正常的轨道发展” [10]。

(二)善意第三人不是合同诈骗罪的被害人

通常情况下,权利外观与真实权利存在是一致的,但是在一定情况下也有产生分离的可能,表见代理就是其中的典型。当这种冲突与错位产生后,法律就面临价值取舍的难题:一方面是依据事实之真相而依照真实逻辑顺序保全真正权利人的利益;另一方面是赋予权利外观行为以相应的法律效力进而保护善意第三人的合法权益。无论是真实权利人的利益抑或是善意第三人的利益均是合法的利益,对于任意一者的保护均会造成对另一方的损害。权衡之下,在表见代理的场合,法律选择了保护善意第三人的利益,而一定程度上牺牲了真实权利人的利益,以获取交易秩序的平稳安全运行。

“以假乱真,姑以真论”[11]揭示了表见代理成立的效力。表见代理本质仍然属于无权代理,因存在有使得善意第三人“有理由相信行为人具有代理权”的权利外观,而经由法律将该行为强制有效,进而使其获得“原本追求的法律效果”[12]。这种“姑以真论”不同于民事中的追认而产生溯及既往的效力,此种情形下是表见代理行为的效力直接获得肯认。

其一,需要明确的是,表见代理的这一法律效果不同于违约责任、损害赔偿责任等事后救济责任所产生的填补效果。表见代理产生的效果直接使得代理有效,进而使得被代理人履行相关义务,善意第三人实际得到的不是损害补偿,而是切实的交易目的得以实现。

其二,在成立表见代理的情形下,善意第三人享有选择权,其可以请求被代理人履行表见代理责任,而实现自己的交易目的。其同样也可以放弃对该权利的行使,当其不主张表见代理责任时,则意味着放弃接受表见代理制度的保护,而行为整体只可依照无权代理处理,此时追认的选择权交由被代理人行使,当然善意第三人也可以在被代理人追认前行使撤销权。

其三,善意第三人成为“表见代理的有效合同的一方当事人”[13]47,只要其向被代理人主张表见代理责任,民法上也不再赋予其向行为人提出损害赔偿请求的权利。当被代理人承担有效代理的责任效果,则善意第三人的交易目的已经得以实现,实际已无向行为人要求承担损害赔偿的必要。

其四,表见代理制度已经化解行为人和善意第三人纠纷,存留的是行为人与被代理人之间的矛盾,被代理人履行表见代理责任后可向行为人请求损害赔偿或不当得利返还。因此,在成立表见代理的情形下,实际纠纷转向行为人对被代理人的责任。

基于对表见代理制度效果的梳理,善意第三人在成立表见代理时,由于表见代理制度实际是为保护善意第三人利益而产生,则其效果是对被代理人有强制的约束力,即当善意第三人请求其履行表见代理责任时,被代理人不得以行為人无代理权等理由抗辩,但是,出于对善意第三人保护的尊重,善意第三人有选择是否基于表见代理制度保护自身权益的权利。当善意第三人要求被代理人履行责任,则其作为有效合同的一方当事人,被代理人的履行使其实现交易目的,民法上也已排除其向行为人请求损害赔偿的权利,“其诈骗犯罪的被害人的主体资格实际上已经发生转变”[13]48。主张表见代理制度化解纠纷阻却了行为人对其构成诈骗犯罪的可能。反之,当善意第三人不主张表见代理抑或是表见代理并不成立,则根据行为人行为本质为无权代理进行处理,则可能构成合同诈骗罪。

此种情形只考虑到善意第三人作为合同诈骗罪的被害人,但是学界另有观点认为,在表见代理成立时合同诈骗罪的被害人为被代理人。笔者认为,针对这一观点需要考虑被代理人能否作为合同诈骗罪的被害人。

(三)被代理人不是合同诈骗罪被害人

1. 合同诈骗罪基本结构不包括被代理人

合同诈骗罪作为诈骗罪的特殊法条,脱胎于普通的诈骗罪,因而其仍然应当符合诈骗罪的基本结构。通说认为,诈骗罪的成立需要具备五个要素,即行为人欺诈——被害人产生错误认识——被害人基于错误认识处分财产——行为人取得财产——被害人遭受财产损失。但是在成立表见代理的情形下,这一模式发生变化,即行为人欺诈——善意第三人产生错误认识——善意第三人基于错误认识处分财产——行为人取得财产——被代理人遭受财产损失。在此种模式之下,善意第三人与实际被害人之间产生分离。

事实上,如果从民法角度看,在被代理人和善意第三人之间才存在着合同关系,行为人实际是在这组合同关系之外的第三人,不属于合同相对方当事人。行为人并未“冒用”被代理人的名义而使得善意第三人认为行为人就是被代理人,善意第三人自始至终都明确行为人只是被代理人的代理人。在这组合同关系中,被代理人没有产生错误认识,更没有基于错误认识而处分财产的行为,其最终的财产损失是基于民法之规定履行给付但却未得到相应对价而产生。因而将被代理人作为合同诈骗罪的被害人亦存在不合理之处。

那么是否存在将合同诈骗罪成立作出一定扩大解释进而将该行为纳入合同诈骗罪考量的范畴呢?笔者认为,此种做法不妥。法律的扩大抑或缩小解释总需要相应之依据,仍然需要符合罪刑法定原则的要求,需要存在“形而上的法律价值的约束”[14]。如果允许任意对法律作出扩大或缩小解释,法律作为一种语言弹性体,可以经由掌握话语权者的解释而满足其解决实际问题的任意需要。那么,最终也只会产生“法律是个筐,需要什么皆可装”的效果。

2. 新型三角诈骗理论值得商榷

持合同诈骗罪观点的学者提出以新型三角诈骗理论来解释当善意第三人与真正被害人相分离时,行为人仍可构成合同诈骗罪。与传统的三角诈骗理论不同,新型三角诈骗理论一般是指善意第三人陷入错误认识而处分自己财产,但最终导致第三人遭受损失。笔者认为,新型三角诈骗理论是独立于传统三角诈骗理论而创设的新的理论概念,用于解决二维码案等疑难案件,但是该理论在为解决民事上已经成立表见代理的刑事案件时,其提出的必要性以及理论产生的逻辑前提都是值得商榷的。

其一,新型三角诈骗理论提出的必要性存疑。所谓的新型三角诈骗从语言表述上来看,其实是对于“民法中表见代理制度的刑法描述而已”[2]40。由于民法中基于表见代理制度等的规定,该类矛盾实际已经通过牺牲被代理人利益而解决,善意第三人无财产上的损失,从行为人和善意第三人的角度看,该问题已经没有上升到刑事层面的必要。

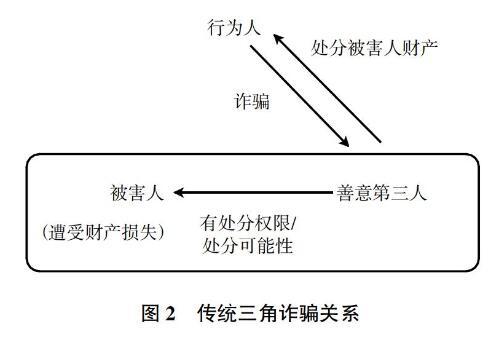

其二,作为脱离传统三角诈骗的全新概念,新型三角诈骗理论产生的逻辑前提存疑。传统的三角诈骗中,争议的关键在于善意第三人处分财产的行为在何种情况下可以归属于被害人的财产损失。尽管关于这一问题仍有争议,但可以肯定的是,善意第三人此时处分的是被害人的财产而非自己的财产。虽然此时善意第三人和被害人之间分离,但是在这三角关系中,善意第三人与被害人之间并非全无关联,善意第三人所拥有的处分权限或处分可能性恰恰是被害人最终遭受损失的缘由,这种处分权限使得被害人的利益与善意第三人行为密切关联,该三角关系某种程度上可以减缩为行为人与被害人两方之间的关系(见图2)。

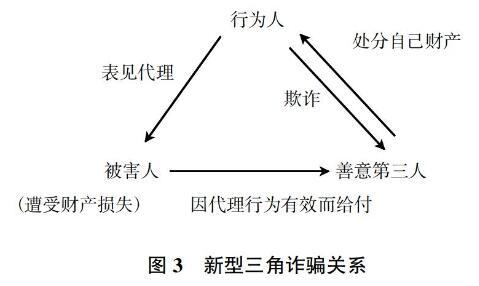

然而,在新型三角诈骗,善意第三人自始至终处分的是自己的财产,一般而言,在不能成立表见代理的一般无权代理情形下,此时被代理人有选择权,善意第三人也享有撤销权,善意第三人处分财产并不必然导致被代理人遭受损失,大部分情况下被代理人拒绝追认,而责任后果由无权代理人承担。但是由于存在一定权利外观而使得善意第三人有理由相信行为人有代理权,民法上出于保护善意第三人和维护交易安全的需要,则牺牲被代理人利益,而要求其承担相应义务。也即最终被害人损失并非可以基于善意第三人受骗处分财产可以推导而出,损失与受骗之间还需要一个连接,即因表见代理制度而代理行为有效,被害人因履行义务而遭受财产损失。而在整个三角关系中,善意第三人和被害人之间,实际并不存在能够造成被害人最终承担损失的直接联系(见图3)。

因此,事实上新型三角诈骗理论已经完全脱离三角诈骗理论,仅仅是因为存在三方关系而借用三角诈骗的模型,产生的效果就是为了将被害人的损失解释进入合同诈骗罪所造成的损失之中,使得该类三角关系可以被纳入合同诈骗罪讨论的范畴。应用这一理论来解释涉及表见代理时行为人仍可构成合同诈骗罪的学者,实际上已经将需要推导的结论,即行为人成立合同诈骗罪作为了逻辑的前提,在肯认成立合同诈骗罪的基础上,为处于善意第三人与被害人分离这一特殊情境下的行为人成立合同诈骗罪提供理论支持。因而问题的根源即该行为人是否可以构成合同诈骗并未解决,其本质仍然是通过建立新模型而将罪之成立的范围扩大化。

以合同诈骗罪规制该类案件的思路实际忽略了民法上对于该问题解决的努力,在民法层面已经就该问题作出回应并恰当解决的同时,刑法层面考察的就不应当是三角关系,而应当是在民法上仅仅被赋予损害赔偿请求权或违约责任请求权而又需要实际履行的被代理人与行为人之间的关系。也即在处理该类案件时,刑事程序中考虑的是行为人和真正被害人之间的关系,进而对行为人行为进行规制,而非扩大合同诈骗罪的惩处范围,宁愿构建新的概念——新型三角诈骗也要将该行为纳入合同诈骗罪考量。

四、“先民后刑”程序下成立表见代理时行为人行为的定性

(一)被代理人的财产损失是未取得的對价

对被代理人的财产损失的认定,仍然需要回归到对表见代理制度的梳理。当表见代理成立时,被代理人需要向善意第三人履行,此时被代理人基于履行而给付了的财产。从表面上看,被代理人因为履行给付义务而产生财产损失,但笔者认为该给付之财产不应当认定为是被代理人的财产损失。

当表见代理成立进而肯认代理行为的效力时,被代理人相当于真正授权于行为人,行为人视同获得有效之代理,因此,作为有效的代理行为看待,被代理人履行给付义务应当随之获得相应的对价,而该对价即为善意第三人给付于行为人的财产。当被代理人可得到善意第三人给付的对价时,对于被代理人而言,其给付行为并未对其自身造成财产损失。然而正是由于行为人将该笔财产非法占为己有,使得被代理人无法收回该相应之对价,因而产生财产损失。整体而言,被代理人实际损失的是行为人所非法占有的由善意第三人给付的对价。

而这部分对价此时被行为人非法占有。当行为成立表见代理时,民法肯认该代理行为的效力,此时无权代理的行为人被视作是有权代理人,则被代理人与善意第三人之间产生权利义务关系,被代理人有权获得善意第三人已经给付给无权代理人的财产,而善意第三人可以得到被代理人对交易的履行。也即善意第三人转移的财产,在表见代理成立的情形下,应当为被代理人所有。行为人此时处于占有辅助人的地位,该笔转让的财产始终应当是被代理人合法控制占有的财产。由此,当该笔财产自善意第三人给付至行为人时,自始由被代理人所有。

(二)区分被代理人类型对行为定性的影响

1. 被代理人是单位时行为人行为构成职务侵占罪的可能

依据上述分析被代理人的财产损失是被代理人未能从善意第三人处取得的对价,这部分对价与行为人自善意第三人处非法获得的财产具有同一性。同时,行为人非法占有的财产自始为被代理人所有,当被代理人为单位时,这部分财产确属“单位财产”。

虽然此时行为人占有不具合法性,但这一点并不影响职务侵占罪的成立。在表见代理成立情形下,民法上只承认该代理行为有效,并未赋予该行为合法性,因而行为人的占有难以被认定为是合法占有。行为人行为从根本上并未“合法占有他人财产”,无法成立侵占罪。

但无法成立侵占罪,并不意味着行为人行为不可构成职务侵占罪。持职务侵占罪观点的学者一般认为,行为人有职务的身份,利用职务之便,通过“窃取、骗取”等非法手段获得单位财产而据为己有,可构成职务侵占罪。这里涉及到职务侵占罪中是否允许行为人采取诸如窃取等方式而非法占有单位财产,也即职务侵占罪中的占有是否必须为合法占有。通说观点认为,职务侵占罪中的占有与侵占罪中的占有含义不同,不仅包括自己合法占有也包括采取非法手段获得的占有。如果将职务侵占罪与侵占罪之间的关系理解为是包容竞合的关系,则职务侵占罪以侵占罪成立为前提,仅是在侵占罪的“基础上增加了利用职务上的便利的客观要件。如此理解的话,不成立(普通)侵占罪则绝无成立职务侵占罪的空间”[15]44。但是职务侵占罪规定的行为实质是将单位财产据为己有,而所谓的据为己有当然可以包括“窃取、骗取”等手段,应当对职务侵占罪中的客观行为作出如同贪污罪客观行为相同的理解,这是对职务侵占罪规定遵从体系解释的体现[15]44。因而此时行为人占有财产即便不具有合法性,仍然存在构成职务侵占罪的空间。

构成职务侵占罪需要满足“利用职务便利”的条件。对职务侵占罪中的“利用职务便利”学界存在大致三种理解方式:观点一认为,职务侵占罪中的“利用职务上的便利”与职权相关,应当是在担任单位职务的过程中,利用该职务所具有的职权将单位财产据为己有,因此“利用职务的便利”实际上可以被认为是“利用职权的便利”[16];观点二认为, “利用职务的便利”不仅仅包括了公务上的便利,同时也包括利用劳务的便利[17];观点三认为,“利用职务上的便利”可以等同于“利用工作上的便利”。

对此,笔者支持第二种观点。一方面,如果将“利用职务便利”仅仅限制于职权行为,实际上也就只有担任一定职务的单位人员才能构成该罪,此时存在过分限制职务侵占罪适用范围的可能,当不具有一定职务的人员以同样行为构成犯罪,则只能以盗窃罪等进行规制,而盗窃罪、诈骗罪等法定刑远高于职务侵占罪,存在罪刑不均衡的情形。另一方面,如果将“利用职务的便利”扩大理解为是“利用工作上的便利”,则因为“工作上的便利”指代并不明确,“利用职务的便利”的外延将会无限扩大,同时“利用职务的便利”这一构成要件作为区分职务侵占罪和盗窃罪的功能价值将被消解。

在成立表见代理的情形下,行为人是否存在利用职务便利而取得占有应当结合具体案情进行分析。当行为人有取得单位财产的占有依赖于其职务来实现,且数额较大时,其可构成职务侵占罪,反之,当其取得财物行为与职务无关时,并不排除构成盗窃罪的可能。

2. 被代理人是个人时行为人行为构成盗窃罪

基于上文分析,表见代理中的代理行为有效,视作被代理人真正授代理权于行为人,行为人的占有实际是一种占有辅助,该财产享有权利的是被代理人,在此基础上,行为人占有的财物实际是属于他人所有的财产。

构成盗窃罪要求行为人以非法占有的目的,秘密窃取他人财物,数额较大。 当行为人作出无权代理行为时,当然有将行为效果归属于被代理人的意思,否则就仅具有冒名行为的性质,而不具有代理的效果,据此从行为人角度看,其自然也就认识到从善意第三人处所得之财产本应当归属于被代理人所有。而从善意第三人角度看,善意第三人亦是从始至终都认为自己与被代理人订立合同以实现交易目的,并将财产交付于被代理人。然而行为人自认为被代理人不会即刻发觉财产损失,事实上被代理人一般也难以及时察觉。行为人非法占有行为破坏被代理人的所有,并且建立了新的占有,将财产归于自己或者第三人占有控制之下。其中,非法占有目的存在于行为人主观内心世界,难以像客观事实一般直接可感,对于非法占有目的的认定还是应当具体结合行为人的行为, “必须以事实主义为基本立场,对客观情状作实质性、综合性的考量,通过推理回溯至行为人的主观心理 ”[18]。区分是否具有非法占有目的可作为罪与非罪的划分依据。

注释:

① 刘文生合同诈骗案.湖北省武汉市江夏区人民法院(2018)鄂0115刑初52号刑事判决书.[2019-11-04].http://www.pkulaw.cn/Case/pfnl_a25051f3312b07f3600e9cd484c266bf36cc88bc70397883bdfb.html?match=Exact.

② 相类似案例有:杨某合同诈骗案.广东省广州市白云区人民法院(2014)穗云法刑初字第1913号刑事判决书.[2019-11-04].http://www.pkulaw.cn/Case/pfnl_a25051f3312b07f342bff7f3e6cf 453d21383dc227ba3177bdfb.html?match=Exact,刘某某合同诈骗案.湖北省宜都市人民法院(2018)鄂0581刑初21号刑事判决书.[2019-11-04]. http://www.pkulaw.cn/Case/pfnl_a25051f3312 b07f3baf5ddd6dc0af76a7 e9fc846766ef59bbdfb.html?match=Exact.

[参考文献]

[1] 蔡荣. 表见代理与合同诈骗罪的平行适用: 从“刑民互斥”到“刑民互动”的思维转型[J]. 江西警察学院学报,2018(6): 50-57.

[2] 杨志琼. 权利外观责任与诈骗犯罪: 对二维码案、租车骗保案、冒领存款案的刑民解读[J]. 政法论坛,2017,35(6): 32-45.

[3] 陈兴良. 刑民交叉案件的刑法适用[J]. 法律科学(西北政法大学学报),2019,37(2): 161-169.

[4] 纪格非. 论刑民交叉案件的审理顺序[J]. 法学家,2018(6): 147-160,196.

[5] 朱千里,赵春秀. 从“先刑后民”到“先民后刑”:刑事被害人权益有效救济的理念与规则[J]. 北京市政法管理干部学院学报,2004(2):16-19.

[6] 侯雪. 刑事损害赔偿法律制度研究[D]. 长春: 吉林大学,2010: 57.

[7] 游成婧. 表见代理与诈骗罪的民刑并行分析[J]. 法学杂志,2019, 40(5): 132-140.

[8] 陆明明,杜力. “先民后刑”审查方式的运用: 以房某合同诈骗案为例的展开[J]. 中国检察官,2019(4): 63-65.

[9] 蔡桂生. 论诈骗罪中财产损失的认定及排除: 以捐助、补助诈骗案件为中心[J]. 政治與法律,2014(9): 48-59.

[10] 付立庆. 论刑法介入财产权保护时的考量要点[J]. 中国法学,2011(6): 133-146.

[11] 張俊浩. 民法学原理[M]. 北京:中国政法大学出版社,2000:275.

[12] 王焜. 积极的信赖保护: 权利外观责任研究[M]. 北京: 法律出版社,2010: 146.

[13] 宋盈. “既遂后民事追认”的法律效果审视[J]. 政治与法律,2018(5): 44-51.

[14] 杨兴培. 龚某盗卖其父房产一案之我见: 兼谈不动产可以成为盗窃罪之对象[J]. 政治与法律,2012(3): 127-133.

[15] 付立庆. 交叉式法条竞合关系下的职务侵占罪与盗窃罪: 基于刑事实体法与程序法一体化视角的思考[J]. 政治与法律,2016(2): 42-50.

[16] 张翔飞. 论职务侵占罪的几个问题[J]. 现代法学,1997,19(4): 73-75.

[17] 卢建平,邢永杰. 职务侵占罪“利用职务便利”认定中的若干争议问题[J]. 黑龙江社会科学,2012(2): 97-104.

[18] 吴学斌,俞娟. 论我国刑法中的“以非法占有为目的”[J]. 当代法学,2005,19(2): 94-100.

The Criminal Legality of Agent′s Behavior in Apparent Agency

HONG Ming

(School of Law, Wuhan University, Wuhan, Hubei 430072, China)

Abstract: There are disputes in the handling of criminal cases under the circumstance of apparent agency. The traditional procedure of "criminal trial comes first" needs changing, while the procedure of "civil trial comes first" is necessary for people to distinguish the civil relationship between the crime and the non-crime, this crime and the other crime. The establishment of apparent agent and the crime of contract fraud cannot co-exist. According to the theory of overall property reduction, if the bona fide third party does not have any property damage, he/she cannot be recognized as a victim of property crime. At the same time, it is not possible to arbitrarily amplify the interpretation of the crime of contract fraud, so the agent is not the victim of it. According to the principle of civil procedure prior to criminal procedure, the agent shall be distinguished as a unit or an individual, and the behavior of the perpetrator shall be determined as the crime of duty encroachment or larceny.

Key words: apparent agency; the crossed case of criminal and civil law; the crime of duty encroachment; larceny