新冠疫情中上海危机沟通语言管理过程研究

2021-06-01郑咏滟

提 要 上海作为国际化大都市,已有多语种公共信息服务,但在新冠疫情危机中无法满足防控需求,大批本地高校外语院系学生志愿者投身到危机翻译活动。对志愿者进行的半结构化访谈发现,危机沟通主体(包括社区基层工作人员和多语翻译志愿者)发挥能动性,自下而上地推动了注意→评估→调整与实施→反馈的危机沟通语言管理过程,共同塑造了多个嵌套、迭代的过程循环;同时揭示了英语单语主义意识形态和城市多语现实之间的矛盾,也凸显出微观个体能动性和宏观社会结构的辩证互动。建议建立制度保障城市危机沟通语言管理,扩大城市多语种能力储备,匹配个体能动性和基层现实需求。

关键词 危机沟通;语言管理过程模型;能动性;多语能力;语言管理理论

中图分类号 H002 文献标识码 A 文章编号 2096-1014(2021)03-0014-11

DOI 10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20210301

A Study on Language Management Process of Shanghais Crisis Communication during the COVID-19

Zheng Yongyan

Abstract Shanghai as an international metropolis provides a range of multilingual public services, but these services could not fully meet the needs of crisis communication during the COVID-19 outbreak. A large number of local university students who specialize in foreign language studies voluntarily translated important information of disease control and prevention measures into multiple languages as part of the citys crisis management. This study adopted the framework of Language Management Theory and conducted semi-structure interviews to probe into the voluntary translation activities. Findings showed that the agents of crisis communication (including community workers and multilingual translators) exercised agency and drove the crisis communication language management process through several stages of Noting→Evaluation→Adjustment and Implementation→Feedback, in a bottom-up manner. Based on the findings, a language management process model of crisis communication was proposed, in which agents co-shaped several interconnected and iterative language management cycles. Findings also revealed the conflict between the implicit English monolingual ideology and the multilingual realities of urban settings and highlighted the dialectic interaction between micro-individual agency and macro-societal structure. It is recommended that a system be established to guarantee multilingual cities language management for crisis communication, expand the reserve of urban multilingual talents, and match individual agency with the grassroots needs.

Key words crisis communication; language management process model; agency; multilingual capabilities; Language Management Theory

一、引 言

隨着全球化日益深入和跨国移民日益增多,人口流动和文化混杂成为当今全球治理需要直面的现实挑战。自然灾害、战争、恐怖袭击和公共卫生危机等的暴发,都有可能在多语言和多文化的国家、地区造成沟通不畅,社会混乱(Cadwell & OBrien 2016)。国际化大都市在面对重大突发公共事件的危机时,如何确保来自多语多文化背景的社会族群及时获取相关信息并采取必要措施,是对城市语言管理体系的重大考验。2020年初暴发的新型冠状肺炎病毒全球大流行凸显了应急语言能力在国际化大都市疫情防控过程中的重要作用,应急语言服务应被视为现代化城市建设中语言治理能力的重要组成部分(沈骑,康铭浩2020)。

应急语言服务在国外研究中常被称作危机沟通,近年来在社会语言学领域语言研究的基础上不断开拓边界,已形成了一套研究体系(Alexander & Pescaroli 2020;Federici 2016;张天伟2020)。现有研究表明,危机沟通在紧急救援和赈灾过程中起到重要纾解作用,是城市公共管理的重要环节(OBrien & Federici 2020;Cadwell 2020)。新冠疫情暴发以来,国内学者集中讨论应急语言服务实践(李宇明,等2020)、团体语言应急能力的框架(王玲,谭雨欣2020)和面向重大公共卫生实践的语言治理能力规划框架(沈骑,康铭浩2020)。然而,这些研究多从宏观层面论述面临重大突发公共卫生事件时的语言治理,很少从微观视角考察参与危机沟通活动的个体。由于语言治理是一个“自上而下”和“自下而上”的良性互动过程(张日培2017),从底层视角展开的实证研究有助于更好地理解重大危机时的城市语言管理过程。

本研究立足上海这个国际化大都市在新冠肺炎疫情期间的多语种语言服务,聚焦复旦大学外文学院的“语·疫”线上多语翻译志愿服务队展开的一系列危机翻译活动。笔者针对上海多语翻译志愿者在危机翻译中的挑战和策略的前期研究(Zheng 2020),已在国际期刊《多语》(Multilingua)发表。本文采用语言管理理论(Language Management Theory,LMT),考察翻译志愿者如何发挥能动性参与塑造危机语言沟通的各个阶段,以期为更好地构建危机语言管理框架,为做好全球化进程中的城市语言治理提供新的视角。

二、语言管理过程模型和能动性视角

语言管理理论(Jernudd & Neustupn? 1987;Nekvapil 2009,2016;Kimura 2014)是语言政策与规划理论体系的重要组成部分(Baldauf 2012)。Nekvapil(2009,2016)将语言管理定义为针对语言和其他各类沟通形式的管理活动,包括4个阶段:(1)注意到偏离标准的语言现象;(2)评估该现象的可能后果;(3)调整设计;(4)实施计划。Kimura(2014)在比较语言管理理论与其他公共政策和管理科学领域的过程模型后,在Nekvapil的基础上增补了第5个阶段——反馈。反馈在管理循环中起承上启下的作用,该阶段中政策实施主体回顾前4个阶段并引领出下一个循环的“注意”。

语言管理理論有别于其他的语言政策理论(例如Spolsky的语言政策三角框架),特别强调语言政策实施的循环过程,层层推进、不断适应,因此又称为语言管理过程模型。更重要的是,该模型通过“管理循环”联结微观个体和宏观政策层面(Nekvapil 2009),揭示两个层面间的辩证互动、反思关联(Nekvapil & Nekula 2006)。最后,语言管理过程模型以具体情境为导向(Baldauf 2012;Nekvapil 2016),适用于不同层面的沟通行为管理。本文采取该框架研究国际化大都市面对重大公共事件时的危机语言管理。

语言管理过程模型囊括实施主体的声音,“注意”→“评估”→“调整”→“实施”→“反馈”5个阶段的依次推进,都依赖主体的能动性,即主体有意识参与活动、主动做出选择并产生改变(Bandura 2001)。近年来,语言政策与规划研究关注个体能动性和社会结构之间的辩证统一关系(Liddicoat 2019;Liddicoat & Taylor-Leech 2020),不同主体在宏观政策执行过程中会发挥能动性,塑造政策的实际实施过程(Xia & Shen 2019),因此,语言规划的不同阶段都有必要考察个体能动性的作用,才能更好地理解政策实施过程和实际效果(Zhao & Baldauf 2012)。

具体到危机沟通过程,危机翻译志愿者通常要具有极强的能动性,才能在危机时刻挺身而出,发挥自身的语言优势从事危机翻译的工作。Cadwell & OBrien(2016),王玲、谭雨欣(2020)试图从理论层面构建危机翻译的生态系统模型或团体语言应急能力框架,都认为个体能动性起到重要作用。因此,有必要从实证角度系统探究在语言管理过程的各个阶段,志愿者如何发挥能动性推进有效的危机沟通。本研究主要探索以下两个问题:(1)多语志愿者在面对重大突发公共卫生事件的紧急情况下,如何发挥能动性进行危机语言管理?(2)他们的能动性受到哪些情境因素的调节?

三、研究设计

(一)研究背景

上海作为一个国际化大都市,共有17.2万外国居民在此长期居住、工作、学习,其中排名前9位的来源国为日本、韩国、新加坡、德国、英国、加拿大、美国、澳大利亚和法国。仅2018年就有900万海外访客入境,排名前5位的来源国是日本、德国、法国、美国和意大利。境外访客的语言具有多样性,然而与之相对应的却是国内外语教育中英语作为最主要外语语种比重过高,语种结构失衡(郑咏滟2020)。例如,浦东国际机场的管理人员曾提到,机场工作人员的交流语言主要是普通话和英语,不能满足来自世界各国旅客的需求,也经常为无法与非英语国家旅客沟通而苦恼。为了服务上海卓越全球城市建设,上海市政府2017年建成上海市公共信息多语言服务系统,提供英、日、韩、法、西5个语种的旅游购物、公共服务等信息,同时出版了《上海市公共信息多语种服务手册》(张日培,赵蓉晖2020)。

随着新冠疫情全球暴发,上海作为国际化大都市面临巨大的“外防输入”压力。从2020年2月下旬开始,上海进一步加强了涉外疫情防控和入境人员的健康管理工作。然而,当医院和社区人员在一线排查、走访过程中,如何与来自不同国家、使用不同语言的境外人员实现有效交流成为重大挑战。上述多语种公共信息服务已无法及时满足基层防控的多语需求。此时,一批来自上海高校、具有多语种能力的志愿者投身到防疫一线的工作中,例如上海外国语大学12345市民热线志愿者队伍覆盖9个语种的应急翻译,复旦大学外文学院的“语·疫”线上多语翻译志愿服务队为防控宣传提供了10个语种的防疫翻译材料。

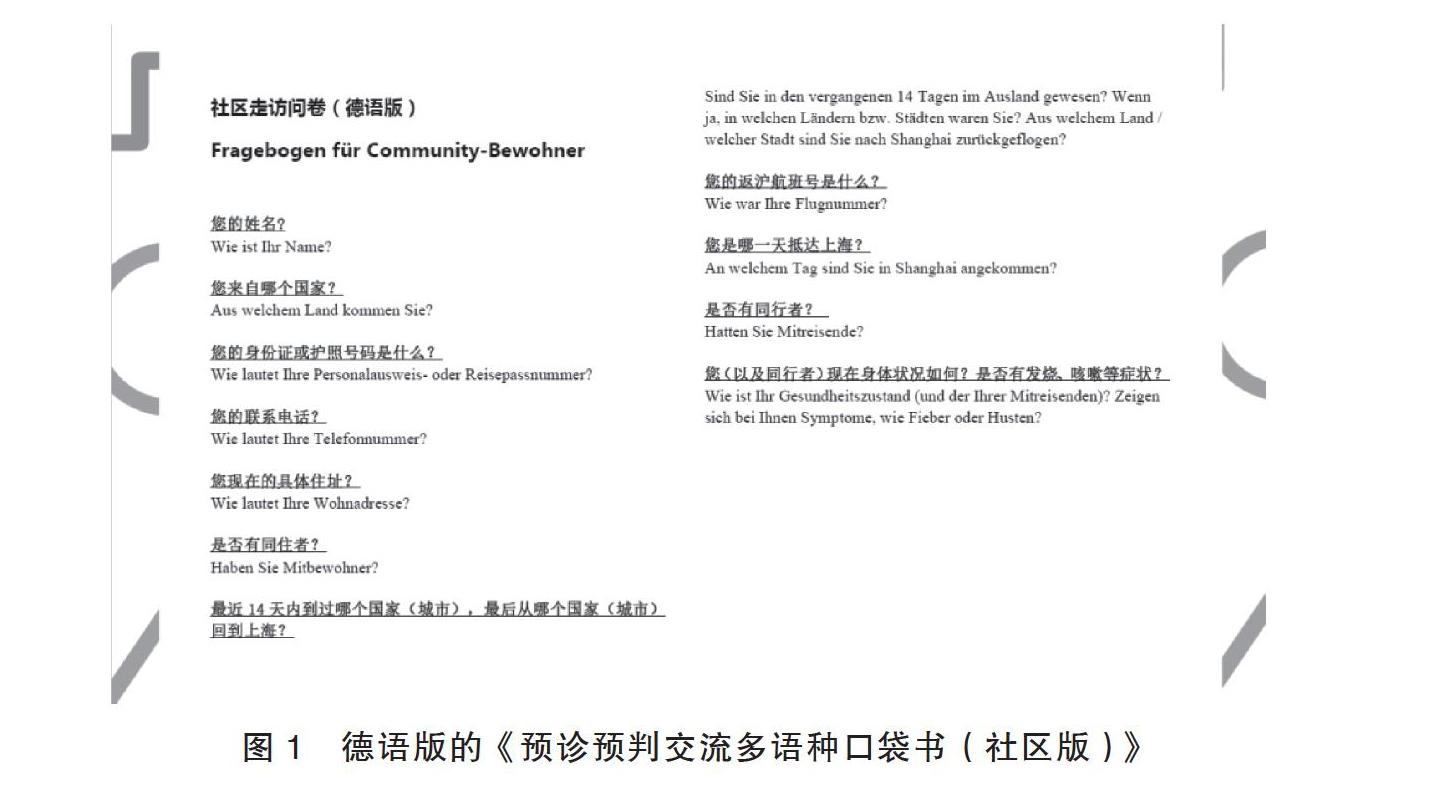

本文以复旦大学的多语翻译志愿服务队为研究焦点。该服务队由外文学院多个语种的60余名本科和硕博士研究生组成。疫情防控期间,在教师指导下,他们以英、日、韩、德、法、俄、西、意、阿拉伯语和波斯语10个语种编纂了《预诊预判交流多语种口袋书(社区版)》《预诊预判交流多语种口袋书(医院版)》《防控告知书》《社区走访问卷》等材料,供医院和社区使用(图1)。

图1 德语版的《预诊预判交流多语种口袋书(社区版)》

(二)研究方法和参与者

本研究采取质性研究方法,贴合语言管理过程模型的情境敏感性(Nekvapil 2016)。数据以半结构访谈为主,同时收集了所有围绕多语种翻译的新闻报道和社会媒体推送文稿(约1.5万字)进行三角互证。笔者采用滚雪球方式采访了8名翻译志愿者,外加1名社区工作者。首先联络到志愿服务队的队长P1和学生队长P2。他们又推荐了来自不同语种专业的P3、P4、P5、P6、P7,之后P7又推荐了她的同班同学P8。最后通过P1又联系到了社区工作者P9。参与者的背景情况见表1。

围绕研究问题,笔者对所有9名参与者进行了半结构式的深度访谈。受访者回顾了参与危机翻译的动因,过程中遇到的挑战,以及他们如何发挥能动性克服困难。每个访谈大约30~40分钟,共计6小时。笔者转录了所有访谈材料,共计3万字。下节引用的访谈片段均为受访者原话,未经加工。

(三)数据分析

质性数据使用了NVivo12.0进行编码。笔者围绕研究问题,对每个访谈内容进行了细读,采用了持续比较法(Merriam 2007)和跨个案分析法(Miles et al. 2014)。首先对受访者提到的“选择”“行动”的能动性片段进行初级编码。接着,根据Kimura(2014)提出的五阶段语言管理过程模型,将初级编码的能动性片段根据5个阶段进行分类,即“注意阶段:城市基层多语需求”“评估阶段:多语翻译的紧迫性”“调整与实施阶段:多语翻译活动”“反馈阶段:多语沟通有效性”。从实际数据中发现,由于危机翻译任务紧迫,“调整设计”和“实施计划”常常合二为一,因此整合为一个阶段呈现数据。新闻报道和微信群中的内容作为辅助材料呈现。

四、发现与讨论

(一)注意阶段:城市基层多语需求

疫情发生后,作为基层的社区、医院等前端关口瞬间发现,仅用英语不足以满足防控需求。社区工作者P9在访谈中说道:

经过前期社区排查工作发现,辖区内的高档小区有许多来自各个国家的外国居民,仅用英语没法有效沟通。在疫情防控期间,希望能得到更有针对性的多语支持,就联系到了你们外文学院。

志愿服务队队长P1也提到,一开始是医院和社区街道向外文学院求助:

上海市不是有两家定点接收医院嘛,都是我们复旦系下面的,有一个是公卫临床中心,另一个就是儿科医院,这两个医院再加上浦东的街道,是浦东团委那边联系到我们的,让我们帮助翻译。

访谈还提及志愿服务队刚开始翻译的是简单的流调文本,之后随着防控升级,又翻译了社区和医院所用的《口袋书》、上海市疾控中心的《入境隔离告知书》等材料。语种的需求也由基层单位提出。志愿者P2说:“社区初期的语种需求以日语和韩语为主,也提出了波斯语和意大利语需求。”然而一开始志愿服务队并不具备波斯语和意大利语资源,后来求助于复旦大学的伊朗和意大利留学生才完成了波斯语和意大利语版本的翻译。疫情防控压力最大的时候,多语种翻译全天在线,随时待命,以電话、语音、视频等线上方式协助医院、社区工作人员与服务对象进行沟通交流。

基层的城市治理主体在治理过程中,注意到了英语单一外语能力造成的沟通失效问题,即现实存在的多语需求偏离了长久以来奉为圭臬的英语单语规范。他们发挥能动性寻找多语翻译帮助,开启了自下而上的语言管理过程。与此同时,该状况也反映出长期以来中国“英语作为最主要外语语种”造成英语比重过高、语种结构失衡(郑咏滟2020),对多语多元的全球城市语言治理产生负面影响。

(二)评估阶段:多语翻译的紧迫性

Nekvapil(2009,2016)解释道,在语言管理过程模型中如果行为主体对注意到的现象做出负面评估,该现象便会转变为“不足”或“问题”,从而激发下一阶段的调整实施。本研究中,志愿者对城市基层多语需求的评估分为两个向度。一方面,他们都想为疫情防控事业做出贡献,例如P7说道:

疫情暴发初期,我就有参加类似活动的想法,我之前也有在网上找过一些可以支援前线的方法,但是最后发现这些活动要么是我的能力没有办法做到,像是捐赠物资之类的,或者说一些要求比较高的活动,我的外语水平可能没法达到。……刚好遇到了学校组建的平台,所以就马上报名。我觉得面对这种时刻的时候,肯定大家都会想要去帮助别人,能够帮到别人,不管用什么样的方式,就很有意义了。

受到利他主义精神的驱动,学生们“马上报名”参加志愿翻译,动员自身多语资源投身危机沟通活动。

另一方面,志愿者也感受到外界宏观舆论环境的负面影响。他们指出,疫情初期外媒对中国的防控工作做了一些不公正报道,因此,希望通过自己的翻译实践扭转外国人对中国防疫的错误印象。例如:

我们就发现其实外国报道的时候,特别是初期有点妖魔化。另外可能像后面到3月份的时候,欧美国家自己也没有采取特别积极的防控措施,可能外国人自己也不会对(疫情防控)特别警惕,对戴口罩这个问题可能还是有一些认识上的偏差。(P1)

可见,志愿者在新冠疫情危机中将危机沟通活动看作对西方主流媒体话语霸权的反抗,并促使他们正面评估城市多语翻译需求的重要性,将危机沟通过程推进到调整与实施环节。这也反映了中国的话语传播体系内嵌在一个中心-边缘对立的宏观国际话语格局中,受到西方主流媒体话语的制约,这愈发凸显出个体志愿者能动性自下而上行动的重要性。

(三)调整与实施阶段:多语翻译活动

危机中的多语翻译活动通常需要在极短的时间内完成,“从接到任务,一般四五个小时就需要把译稿交上去”(P2)。因此,危机沟通语言管理过程和一般语言管理过程不同,“调整”“实施”两个阶段紧密结合,难以区分。

志愿者使用多种策略推进危机沟通活动,并在实践过程中不断调整策略。翻译志愿者遇到的最大困难是缺乏应急专业知识。例如:

我们平时翻译的内容都是比较偏文学或者是之类的内容,但是这个有点偏医学的,不在我们所学范围之內。一些专有名词,我们都需要一个个查。(P4)

为了解决这个困难,志愿者发挥能动性,首先是采用了“集体翻译”策略。他们利用社交软件组建各个语种的微信群,专门有同学负责总结相关术语表格和各类参考文档,并在微信群发放(图2)。翻译中如果遇到问题可以随时参考,也可对相关术语做相应的补充。

图2 翻译小分队中的集体翻译活动

集体翻译策略有效利用了社会网络资源,体现了语言管理过程中语言能力的分布式存在。P4对该策略评价道:“我们翻译的时候就对照这个表格,困难就不会太大了。”

其次,志愿者使用跨语言策略,包括查阅对象国相关新闻报道、中国官方发布的多语种版本文件,再整合进自己的多语翻译中。例如,P6第一次参与这样的翻译活动,她是这样做的:

我自己查的比较多的是,出入境管理局他们在疫情刚开始的时候,发了大概六七种语言的告知书,告知书里面的大概内容是,比如说在居家隔离的时候应该怎么做,然后外国人在中国需要注意些什么,我觉得对我帮助很大。

另一方面,访谈结果还反映了英语在多语翻译中的中介作用。志愿者在缺乏相关信息的情况下,通常会参考英文报道进行翻译:

我在翻译的时候有这样的一个操作,英语毕竟是一种使用更广泛的语言。日语的和英语的在网上能找到的这种官方的,或者以前已有的翻译的对应比较多,然后中文跟英语的同样也是翻译比较多,我可能会找英语作为一个中介,来看对应中文和日语的翻译。(P3)

韩语(P4)、阿拉伯语(P5)、西班牙语(P7、P8)志愿者在翻译过程均汇报了参考英文的策略。一方面,这显示了志愿者的语言库存十分丰富,有能力在多种语言间转换;另一方面,这也反映了“英语为中心”的语言意识形态确已根深蒂固(Lillis & Curry 2010;Zheng & Guo 2019),即英语信息被视作权威的信息源头和参照标准。虽然志愿者实施多语翻译活动是因为发现英语作为单一外语沟通失灵、有意识反抗西方主流媒体话语霸权,但是在实际语言实践过程中仍然不自觉地围绕英语信息中心,折射出宏观社会结构中的语言不平等现象(Piller,Zhang & Li 2020)。

(四)反馈阶段:多语沟通有效性

多语翻译活动经历了危机沟通管理过程从注意→评估→调整与实施的各个阶段。基层社区工作者做出正面反馈:

《预诊预判交流多语种口袋书》和《防控告知书》英日韩文字版和音频版真的很有用。《口袋书》在与外国居民的面对面交流中发挥了重要作用,我们通过手指相应的问题,借助语音翻译器即时交流。《防控告知书》的文字版在小区张贴,音频版在小区播放,也对外国居民进行了防控知识普及和宣传。(P9)

参与多语志愿翻译活动对志愿者个体也具有正面反馈作用。P6提到通过参与本次危机翻译活动,“最大的收获不是学术上的,而是心理上的”。她解释道:

因为我在大一最开始学俄语的时候就觉得俄语特别难,我就很担心大学四年之后会不会只能读写不能说。我觉得至少通过这次,逼迫我去说俄语,逼迫我去表达,我发现我还是有表达的能力,以后或许真的就可以很流利地用俄语去表达自己的很多思想,就像看到了自己未来的一种可能。

更重要的是,所有志愿者都表达了作为外语专业学生“终于用自己的专业做了一些事情”(P1),“用语言知识为社会做了贡献”(P3)而生发出小语种自豪感。

我一直以来会有一种感觉,总觉得可能学了小语种会不会有一点没用,因为现在可能社会上的大环境是这样的。但是志愿者活动让我看到,其实学小语种对于社会整个的帮助还是很大的,我们搭建起了,就是两种不同语言之间的人的一座沟通的桥梁。(P6)

我们常讲学语言的意义和价值何在,是不是你只是通过语言去做一个工具,对于其他领域是附属的。但是参与到疫情的志愿活动当中来,我就感觉到我学习语言这件事情本身,我用自己的语言知识创造了一些价值,正是因为我懂外语,我实实在在为社会做出了一些贡献。(P3)

中国社会大环境存在“语言工具论”的普遍话语导向(Gao 2017)。由于英语在国际上广泛使用的工具性和实用性大大高于其他语种,不同语种携带的语言资本不同,构筑了语言的层级结构,最终导致英语-小语种的结构性不平等(Park & Wee 2012;Zheng 2020)。因此,小语种学生会产生“学了小语种没用”的焦虑。然而,突发公共卫生事件凸显出国际大都市治理中实际存在的多语需求和英语单一格局的深层次矛盾(Piller et al. 2020)。特定客观条件下,志愿者作为“多语者”的身份被激活,催生自豪感,激发他们主动采取行动、参与多语危机沟通。

(五)危机沟通语言管理过程模型

本研究基于语言管理过程模型,探索了多语翻译志愿者如何在危机时刻发挥能动性、动员自身多语能力开展翻译实践活动,满足城市基层应对重大公共事件的多语需求。基于上述讨论,本文提出危机沟通语言管理过程模型(图3)。

图3 危机沟通语言管理过程模型

危机沟通语言管理过程模型是Nekvapil(2009,2016)和Kimura(2014)提出的语言管理过程模型在危机沟通场景中的应用。本研究结合城市遭遇公共危机时基层语言管理的实际情况,描摹了个体能动性如何推进各个阶段循序开展。正如Nekvapil(2009:5)所说,管理过程可以在不同的体裁、风格和交际活动中呈现出不同的面貌。本研究的关注重点是危机沟通中的多语翻译,在紧迫的时间框架下,调整与实施两个阶段合为一体,纳入到危机沟通语言管理过程模型。

五、总结与建议

新冠疫情是对国际化大都市城市语言管理的重大考核,以英语为中心的沟通体系在应对全球重大问题时弊端凸显。本研究聚焦上海作为国际化大都市在面向重大突发事件中的危机沟通,采用语言管理理论探索个体能动性如何推进危机语言管理的全过程,并提出危机沟通语言管理过程模型。

危机沟通语言管理过程由多方主体(利益相关者)共同建构,是微观層面个体能动性自下而上的语言管理实践。城市基层管理者(包括社区人员和医院)首先注意到长期存在的英语为中心的单语规范在危机沟通中处于失灵状态,发挥能动性去本地大学寻求多语帮助,开启了自下而上的语言管理过程。同时,基层管理者不断更新需求(包括语种需求、内容需求),提供反馈,有效连接到下一个循环的“注意”阶段,使危机沟通管理循环不断推进。另一方面,学生志愿者作为另一个群体,从自身立场出发评估语言现象,意识到多语翻译的紧迫性后,采取多种策略实施多语翻译,进而推动了危机沟通语言管理过程。因此,多语翻译行为不是一次性循环,而是多个嵌套、迭代的过程循环。

宏观社会结构,包括默认的英语单语规范、中心-边缘对立的宏观话语传播格局、失衡的外语语种结构、英语等同于国际化的语言意识形态等,对危机沟通个体发挥能动性具有深远影响。第一个“注意”阶段由社会环境中的突发事件激发。在新冠疫情尚未暴发前,英语单语规范和多语现实的矛盾并不明显。实际上,上海的城市治理已经考虑到多语需求,2017年就已开通了上海市公共信息多语言服务系统,可以基本满足日常的旅游购物、公共服务需求。然而,重大突发公共卫生事件使语言矛盾集中暴发,成为决定抵御“外防输入”成败的关键。基层多语需求充分引起了基层城市治理主体的“注意”。

志愿者个体对危机沟通的“评估”反映了欧美中心的宏观话语传播体系不平衡。他们有感于西方主流媒体妖魔化中国的报道,希望通过自身的翻译行为改变外国人对中国抗疫措施的误解。然而,颇为矛盾的是,在“实施”阶段,他们仍然不自觉地将英语信息源视为参照标准,反映出宏观英语中心意识形态对个体的隐形影响。“反馈”阶段志愿者生发的“小语种自豪感”,也折射出长期以来英语与其他语种构成的外语语种结构性不平等。新冠疫情作为全球突发重大公共卫生事件,打破了“英语等于国际化”的迷思,人们迅速认识到,单一英语无法为全球多语人群的危机沟通提供有效解决方案(Piller et al. 2020)。原本处于边缘地位、被普遍认为“没什么用”的小语种在多语危机沟通中寻回了其本应具有的价值。因此,我们提出,尽管Nekvapil(2016)认为权力结构和意识形态不在语言管理过程理论的关注范围内,但是语言管理难以摆脱宏观社会结构的束缚,在考虑城市语言管理时必须正确认识宏观社会结构的潜在影响。

总之,城市基层管理者和多语翻译志愿者双方发挥能动性,以自下而上的方式推动了危机沟通语言的管理循环,同时也受到了宏观社会结构的深刻影响。尽管本研究阐释了个体能动性对危机沟通全过程的推动作用,但是也应注意到在该过程中缺乏自上而下的系统指导。基于此,本研究提出以下建议。

1.建立制度,保障城市危机沟通语言管理。国际大都市的语言治理规划必须考虑到危机沟通的重要作用和城市本身存在的多语现实。然而遗憾的是,上海市2020年4月召开的公共卫生建设大会上提出的《关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的若干意见》,没有一处提到语言治理或危机沟通能力建设。中国的《中华人民共和国突发事件应对法》《突发公共卫生事件应急条例》中也缺乏语言应急的相关内容(沈骑,康铭浩2020)。因此,城市公共治理应建立危机沟通语言管理制度,予以保障。

2.扩大城市多语种能力储备。在宏观外语语种规划方面促进外语教学语种多样化,是未来外语教育应首要关注的问题,这一点已经引起外语界的重视(例如文秋芳2016),但尚未引起全社会尤其是城市管理者的重视。遭遇重大突发公共危机时,往往无法及时提供足够的职业译员,因此国际化大城市的语言治理规划主体应该未雨绸缪,和本地高校外语院系携手合作,积极储备外语专业学生作为应急语言服务的后备力量,才能在危机暴发时应付裕如,开展自上而下的危机沟通。

3.匹配个体能动性和基层现实需求。由于自下而上的志愿者提供的危机沟通服务能有效、灵活地满足基层需求,可以建立相关社区基层和高校外语资源的配对机制。例如,具有外语资源的大学与定点医院、周边社区构建多语共同体,使大学的外语资源辐射到社会基层组织。医院和社区定期开设志愿者应急语言服务训练课程,定期组织志愿者培训,应急减灾课程进课堂,建立多语志愿者数据库,为未来突发公共危机做好语言准备。

参考文献

李宇明,赵世举,赫 琳 2020 《“战疫语言服务团”的实践与思考》,《语言战略研究》第3期。

沈 骑,康铭浩 2020 《面向重大突发公共卫生事件的语言治理能力规划》,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》第5期。

王 玲,谭雨欣 2020 《团体语言应急能力构成及在防疫中的体现》,《语言战略研究》第3期。

文秋芳 2016 《“一带一路”语言人才的培养》,《语言战略研究》第2期。

张日培 2017 《提升语言治理能力》,《语言文字周报》1月18日第001版。

张日培,赵蓉晖 2020 《上海语言生活状况报告(2020)》,北京:商务印书馆。

张天伟 2020 《国外应急语言研究的主要路径和方法》,《语言战略研究》第5期。

郑咏滟 2020 《综合性大学外语专业复语人才培养探索——以复旦大学英西双语模式为例》,《外语教育研究前沿》第1期。

Alexander, D. E. & G. Pescaroli, 2020. The role of translators and interpreters in cascading crises and disasters: Towards a framework for confronting the challenges. Disaster Prevention and Management 29(2), 144–156.

Baldauf, R. B. 2012. Introduction – Language planning: Where have we been? Where might we be going? Revista Brasileira de Linguística Aplicada 12 (2), 233–248.

Bandura, A. 2001. Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology 52 (1), 1–26.

Cadwell, P. 2020. Trust, distrust and translation in a disaster. Disaster Prevention and Management 29(2), 157–174.

Cadwell, P. & OBrien, S. 2016. Language, culture, and translation in disaster ICT: An ecosystemic model of understanding. Perspectives 24(4), 557–575.

Federici, F. 2016. Mediating Emergencies and Conflicts: Frontline Translating and Interpreting. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Gao, X. 2017. Linguistic instrumentalism and national language policy in Mainland Chinas state print media coverage of the Protecting Cantonese Movement. Chinese Journal of Communication 10(2), 157–175.

Jernudd, B. H. & J. V. Neustupn?. 1987. Language planning: For whom? In L. Laforge (ed.), Actes du Colloque International sur Laménagement Linguistique (Proceedings of the International Colloquium on Language Planning), 69–84. Québec: Les Presses de LUniversité Laval.

Kimura, G. C. 2014. Language management as a cyclical process: A case study on prohibiting Sorbian in the workplace. Slovo a Slovesnost 74, 255–270.

Liddicoat, A. 2019. Constraints on agency in micro-language policy and planning in schools: A case study of curriculum change. In J. Bouchard & G. P. Glasgow (eds.), Agency in Language Policy and Planning: Critical Inquiries, 149–170. New York & London: Routledge.

Liddicoat, A. & K. Taylor-Leech. 2020. Agency in language planning and policy. Current Issues in Language Planning 11(1–2), 1–18.

Lillis, T. & M. J. Curry. 2010. Academic Writing in a Global Context: The Politics and Practices of Publishing in English. London: Routledge.

Merriam, S. 2007. Qualitative Research and Case Study Applications in Education (2nd edn.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Miles, M. B., A. M. Huberman & J. Salda?a. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd edn.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Nekvapil, J. 2009. The integrative potential of Language Management Theory. In J. Nekvapil & T. Sherman (eds.), Language Management in Contact Situations: Perspectives from Three Continents, 1–11. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Nekvapil, J. 2016. Language Management Theory as one approach in language policy and planning. Current Issues in Language Planning 17(1), 11–22.

Nekvapil, J. & M. Nekula. 2006. On language management in multinational companies in the Czech Republic. Current Issues in Language Planning 7(2–3), 307–327.

OBrien, S. & F. Federici. 2020. Crisis translation: Considering language needs in multilingual disaster settings. Disaster Prevention and Management 29(2), 129–143.

Park, J. S. & L. Wee. 2012. Markets of English: Linguistic Capital and Language Policy in a Globalizing World. New York, NY: Routledge.

Piller, I., J. Zhang & J. Li. 2020. Linguistic diversity in a time of crisis: Language challenges of the COVID-19 pandemic. Multilingua 39(5), 503–515.

Xia, T. & Q. Shen. 2019. Individual agency in language acquisition planning for multi-dialectism: A Shanghai study. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 22(3), 338–351.

Zhao, S. & R. B. Baldauf. 2012. Individual agency in language planning: Chinese script reform as a case study. Language Problems and Language Planning 36, 1–24.

Zheng, Y. 2020. Mobilizing foreign language students for multilingual crisis translation in Shanghai. Multilingua 39(5), 587–595.

Zheng, Y. & Guo, X. 2019. Publishing in and about English: Challenges and opportunities of Chinese multilingual scholars language practices in academic publishing. Language Policy 18(1), 107–130.

責任编辑:魏晓明