三螺旋视角下民族地区职业教育与区域经济融合发展研究

2021-06-01潘中多杨如安

潘中多 杨如安

摘要:当前,民族地区的职业教育存在着与区域经济发展相脱节的现象,影响了新型城镇化建设、区域产业转型升级和职业教育发展。借鉴三螺旋理论的官产学三方对应民族地区产城教三方,通过民族地区产城教观念、人力资源、科学技术、制度建设、精神文化五个方面的融合,最终形成三螺旋区域共识空间,构建以城市为基础、产业为引领、教育为支撑的产城教融合发展驱动模型,实现三者之间的互动与共荣,为我国少数民族地区职业教育与区域经济融合发展提供理论支撑。

关键词:民族地区;三螺旋理论;职业教育;产城教融合

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2021)04-0027-07

一、问题的提出

2019年1月,国务院颁布了《国家职业教育改革实施方案》,强调要把职业教育摆在更加突出的位置,着力培养高素质劳动者和技术技能人才,为促进经济社会发展和提高国家竞争力提供优质人才资源支撑。通过调研发现,民族地区职业院校日益重视产教融合在培养应用技术型人才中的作用,并把产教融合作为转型提升的重要抓手,但忽视了作为产业载体的“城”。关于教育与产业的关系,杨善江、贺耀敏等学者都做过大量的研究[1-2],党的十九大报告也将“深化产教融合,校企合作”写进其中;关于教育与城市的关系,阎光才、郄海霞等学者研究表明,教育与城市是一种互为依托的关系[3-4]。关于职业教育与城镇化的关系,杨如安、胡彩霞对此进行了研究,指出高职教育为新型城镇化提供人才支撑,而城镇化建设解决了学生的就业创业问题,两者是良性互动的关系[5-6]。因此,产业、城镇化、职业教育三者之间有着密切的联系。

学者蒋彬指出,“由于受多种因素的制约,民族地区城镇化建设严重滞后,造成了人口与土地矛盾突出、阻碍了产业结构的调整和第三产业的发展、不利于教育现代化和人口素质的提高”[7]。学者张雪瑞提出民族地区城镇化建设目前依然面临着发展不平衡、核心驱动力不足、民族文化被边缘化、生态环境退化严重等问题[8]。可见,民族地区的职业教育与区域产业、城镇化建设之间存在严重的脱节现象,如何实现三者融合发展,是当前亟待破解的课题。

本研究中的民族地区职业教育泛指民族地区的高等职业教育、中等职业教育;区域经济发展泛指民族地区产业化与新型城镇化的发展。产业主要指民族地区的支柱产业和民族文化产业;城镇主要指民族地区县级以下的乡镇及民族聚居村落。随着我国经济社会的发展,产业与城镇化结合得更加紧密。产业、产业链、产业集团在形成的过程中,企业为了追求低地租与低成本,使用农村周边的原材料与资源,使农村人口、资金、技术、土地等生产要素不断集聚,“因产成城”或者“因城引产”,进而要求住宅、水电气暖、餐饮、交通、通讯、教育、医疗、卫生、环保、家政、养老等服务业配套发展,使得产城进一步融合。因此,课题研究将区域经济产城视为“一体”,作为民族地区人才的“需求方”,将民族地区职业教育作为人才的“供给方”,研究民族地区人才的供求关系,破解民族地区县域及其乡村经济社会发展面临的难题。

基于此,在国家社科基金的大力支持下,“民族地区产城教融合发展综合改革研究”课题组自2017年7月起,用两年多的时间,先后到云南个旧、新疆和田、贵州省3个少数民族自治州等少数民族地区,对当地支柱产业和新型城镇化建设与职业教育相衔接的融合度进行调查,深入分析民族地区产城教三者发展现状,并在区域创新体系视野下,借鉴三螺旋理论,以探索和发现一条适合民族地区职业教育与区域经济融合发展的路径。

二、民族地区产城教三者发展理辨

(一)产业发展现状分析

民族地区的地理位置、自然环境、历史原因等造成了民族地区的经济较为落后。2016年,西部12个省份和东部10个省份的地区生产总值相比较,第一产业,西部为18 578.6亿元,占全国的29.3%,东部为21 954.9亿元,占全国的34.6%。第二产业,西部为68 037.7亿元,占全国的20.6%,东部为169 801.6亿元,占全国的51.4%。第三产业,西部为69 912.3亿元,占全国的18.5%,东部211 977.3亿元,占全国的56.1%。第一产业东西部差距不大,但第二产业东部是西部的2.5倍,第三产业东部是西部的3倍,第二、第三产业的差距极大[9]。这些数据都充分说明,西部民族地区生产总值远远低于东部地区,究其原因主要是由于当前民族地区基础相同、资源相似、产业趋同,缺乏错位发展的理念,难以形成比较优势,存在着产业结构不合理、人才机制不完善等问题。

以云南省个旧市为例,当地矿产资源丰富,形成了很多民族民营企业。调查得知,云南振兴铅业有限责任公司是沙甸区的第一家民营股份制企业,成立于1996年,主营业务为铅锌有色金属,拥有从粗铅冶炼到蓄电池终端产品生产的完整铅产业链。并于2003年通过了ISO质量认证;2005年被省政府确定为“全省30户重点扶持做强做大民营企业”;2007年荣获省“优秀民营科技企业”殊荣;2010年11月,云南振兴铅业有限责任公司更名为云南振兴实业集团有限责任公司,成为个旧市知名民族民营企业集团。

云南振兴实业集团在取得巨大成就的同时依然面临一些制约产业可持续发展的问题。学者马孟丽和林月圆指出,振兴实业集团实施人本管理还存在企业管理机制不健全、缺乏鲜明有效的组织文化、组织凝聚力不够、组织没有行之有效的激励机制等问题[10]。通过走访调研,发现该企业是以重工业为主,对科技和技能人才的需求量大,但是近年来企业发展过程中却出现“招不到”符合自身产业发展需求、熟悉本地产业发展行情、具有家乡情怀的当地本民族人才,又“留不住”外来人才的难题。

(二)城镇化发展现状分析

民族地区的城镇化建设依据国家主导型的高山移民、扶贫搬迁取得了一定的进展,但由于工业化基础薄弱,产业结构不合理,对农村劳动力的吸纳能力不强,致使城镇化发展滞后,城镇化率较低,尤其是四川、西藏、新疆等地。2010年少数民族人口城镇化率比汉族地区低20%。西南地区比全国平均水平低19%,其中四川比全国平均水平低25%,西藏比全国平均水平低64%;西北地区比全国平均水平低17%,其中青海比全國平均水平低23%,宁夏比全国平均水平低25%,新疆比全国平均水平低46%[11]。新疆、西藏、四川西部等民族聚居地区尤为明显。

以新疆和田地区为例。2015年和田地区生产总值完成234.05亿元,仅为全疆总量(9 324.8亿元)的2.51%;人均生产总值10 070元,在南疆三地州中排名倒数第一[12]。根据2018年《新疆统计年鉴》,新疆各地、州、市、县(市)城乡及分年龄人口相关数据整理得知,和田地区城镇人口总数明显低于南疆其他地区,如喀什地区、阿克苏地区。另外,和田地区乡村人口基数明显大于城镇人口基本格局,乡村人口总数约为城镇人口总数的3.5倍;0~17岁人口总数占全地区总人口的40.12%。可以说,和田地区的城镇规模较小且发展后劲不足。

(三)职业教育发展现状分析

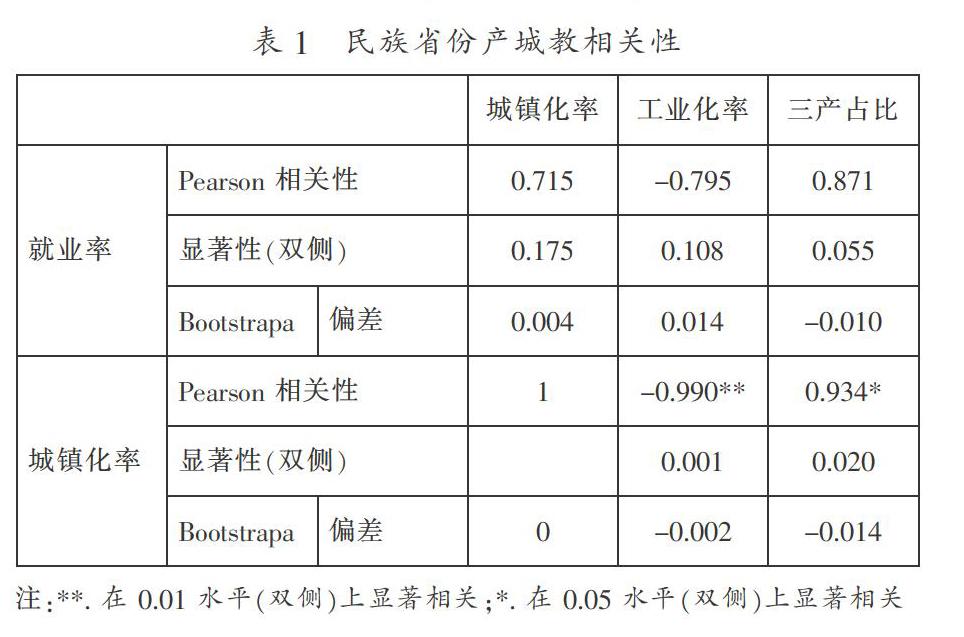

在乡村振兴战略的大背景下,发展职业教育可以有效提高劳动者素质,为当地区域产业的科技创新与城镇化建设规划提供人才支撑。根据2012—2016年民族8省份的国民经济社会统计公报、抽样高职院校2012—2017年高等职业教育质量报告,采用SPSS 19.0 对民族省份的高职就业率、城镇化率、工业化率的三产占比相关性进行分析(如表1所示)。

由表1可以看出,总体上民族省份的高职就业率与城镇化率、工业化率、三产占比具有较强的相关性,相关系数分别为0.715、-0.795、0.871,但显著性不够特别明显。也就是说,民族地区的高职就业率与城镇化率和三产占比呈正相关,与工业化呈负相关。可见,当前民族地区的高职院校在专业设置、人才培养、科学研究、社会服务等方面都与产业发展、城镇化建设之间存在较大的偏离度,区域的高职教育并没有为当地产业与城镇化发展提供人才支持。以贵州民族地区高等职业院校为例。学校专业设置与当地支柱产业对接不紧密,黔南布依族苗族自治州和黔西南布依族苗族自治州的支柱产业为化工产业,但当地高职院校涉及化工产业的专业数量为零。另外,在城镇化建设方面,黔东南苗族侗族自治州两所高职院校的64个专业中,只有7个医药专业适应了城镇化建设中医疗卫生建设的需求,涉及城市公共管理、城市文化建设等方面的专业数量更是非常稀少[13]。

综上所述,通过对云南个旧、新疆和田、贵州省3个少数民族自治州等少数民族地区产业、城镇化发展、职业院校专业设置三个指标进行相关性分析,总体发现:民族地区的产业化、城镇化、职业院校专业设置三者之间相关性不强,显著性不够明显。民族地区的产业“招不到”符合自身产业发展需求、熟悉本地产业发展行情、具有家乡情怀的当地本民族人才,又“留不住”外来人才;民族地区的城镇化发展水平滞后、发展质量不高,“农村化”“空心化”“脏乱差”等问题较为突出;民族地区的职业院校“千校一面”“专业趋同”的现象较为普遍,不能很好地为当地的产业和新型城镇化建设提供智力支撑。因此,研究民族地区职业教育与区域经济融合发展的实现路径,对推动民族地区经济社会的全面发展,落实乡村振兴战略具有重要的现实意义和深远的历史意义。

三、三螺旋理论为民族地区职业教育与区域经济融合发展提供新视角

(一)三螺旋理论的内涵与评述

三螺旋理论是由美国纽约州立大学的社会学家享利·埃茨科威兹和荷兰阿姆斯特科技学院的罗伊特·雷德斯多夫教授于20世纪90年代提出的关于官、产、学三者关系的一种创新研究的新范式,建立在大学、产业和政府三方的交互作用之上。在三螺旋创新模型中,三方机构不再独立运行,而是日益增加合作,并在合作的不同阶段出现螺旋结构而非线性结构的联系。这种新型互动关系强调三者之间的合作,三者除了履行各自的传统职能外,也“承担另两者的角色”[14]。当三方机构都试图强化另两者的作用时,大学、产业和政府便进入了三方互惠的关系,三螺旋模型往往就发生于此。这样的三螺旋模式既能使每一方的角色得到巩固,又能形成三方交互的螺旋结构,优势互补以实现创新。一个区域化的三螺旋产生于知识空间、共识空间及创新空间的任意组合或交叉。知识空间通过某一主题的研究资源集合体为区域增长提供基础材料;共识空间意味着相关部门一起合作,形成战略并聚集资源来实施战略,从而推动区域发展;创新空间指用来填补区域发展缺口的新组织机构和战略应用,通常形成于共识空间[15]。区域三螺旋空间并非线性的,可通过任意顺序得以创造,每一方都可成为另两方发展的基础,不断强化区域创新。最终,三螺旋模型将资源、人员和网络聚集在一起,形成了一个新的混合实体。

根据三螺旋理论的应用情况来看,大学应被扩展到更为广泛的教育范畴,不论是学术型大学、应用型大学,还是职业学院、培训机构或专科院校等,都可发挥三螺旋理论中的“学”这一方的作用。三螺旋理论中的产业则可以从单纯的科技产业,扩展到广义的所有产业,如农业、工业和服务业等,使众多非科技型产业也能通过三螺旋理论找到新的发展模式。而三螺旋理论中的政府一方包含各级政府,涉及省市、区县、乡镇(或街道)。这种从广义上对三螺旋三方角色的扩充,既是对三螺旋理论的进一步补充和完善,同时也给予了三螺旋理论更为广泛的应用空间。

(二)民族地区职业教育与产城共建共识空间

三螺旋理论中的政府、产业、大学三者的关系应用到本课题研究中,体现为政府对应民族地区中小城镇,因为城镇本身属于乡村基层组织,属于政府范畴或受政府管理,具有政府职能;产业对应民族地区支柱产业和民族文化产业;大学对应民族地区的职业教育。三螺旋理论的官产学三方对应本研究的城产教三方具有层次、类别、功能的相同性,与本研究具有较高的契合度。产城教三方既各自具有自身的功能,产业促進经济发展,城镇提供社会服务,教育培养合格人才,三方又相互影响,产教之间相辅相成、产城之间协同共生、城教之间互动共荣,形成了密不可分的互动共生关系,产城教三方形成三螺旋区域,协同共建共识空间(见图1)。因此运用三螺旋理论解决我国少数民族地区产城教三者之间的融合发展具有理论支撑价值和借鉴价值。

四、三螺旋视角下民族地区职业教育与区域经济融合发展的实现路径

运用三螺旋理论的官产学三方对应民族地区产城教三方,并在区域创新体系建设背景下三方在此建立三螺旋区域,形成共识空间。有鉴于此,民族地区职业教育与区域经济可通过民族地区产城教的观念、人力资源、科学技术、制度建设、精神文化等五个方面融合,有效地解决当前民族地区产城教三者脱节困境,实现产城教深融合、真融合,共同推动民族地区经济社会发展。

(一)产城教观念的融合

思想是行动的先导和动力,坚持把产城教观念融合放在首要位置。三螺旋理论中政府、产业、大学三者的新型互动关系,对应城市、产业、高等职业教育三者的关系,成为民族地区产城教融合的理论基础。根据三螺旋所形成的“重叠模型”,要树立民族地区产城教共振共生共荣的理念,促进产教之间相辅相成、产城之间协同共生、城教之间互动共荣,三者相互作用、彼此重叠。

产教之间相辅相成的关系,是我国新时期职业教育改革发展的需要。做到“在生产中教学,在教学中生产”,高职院校专业设置要围绕当地企业人才需求标准和工作岗位要求,课程内容紧贴企业的发展和文化,培养模式和方法要充分利用当地企业生产环境、生产现场和生产工艺,实现校企合作优势互补、同频共振。产城之间是协同共生的关系,民族地区新型城镇化的推进又反过来为区域产业结构进一步升级提供了更为有利的基础依托和良好契机;而产业发展的乘数效应引发的外部规模经济效应又促进劳动力转移和人口的集中,促进人口的非农化和第三产业的发展,促进综合竞争力的提高和资源、基础设施的共建共享,反过来又能推动城镇化发展进程,两者互促共进。城教之间是互动共荣关系,民族地区城镇的规划、建设与管理所需的医疗、教育、文化、卫生、市政、园林、环保、养老等方面的人才需要高职教育来供给;而高职教育的发展也必须依托于城市,城市的交通、资源、产业、服务都为职业教育的发展提供了有力的支撑。高职教育与城镇化建设之间互相制约、互相渗透、互相促进,实现“多赢与共荣”。

(二)人力资源的融合

大学—产业—政府的三螺旋循环揭示了在三者之间是以人员、信息和产品流动为特征的相互作用和运行机制。人员循环体现了人才流动,它使思想从一个螺旋进入另一个螺旋,促成机构之间的合作项目和跨机构的理解[16]。基于此,在民族地区产城教融合概念当中,是以“人”这一关键要素为核心,人力资源是民族地区城镇化建设的第一要素,也是高职教育的培养对象,还是产业发展的劳动力资本。人力资源充当这三者之间融合的动力,因此要实现民族地区的区域产业、城镇化、高职教育三者之间人力资源的融合发展,就要做到职业教育和产城合作培养和输送人才,产业和城镇接收人才,共同推动产城教融合波浪式动态发展。

随着民族地区城镇化的兴起,各种涉及城镇化管理和服务的机构不斷增多,急需一批具备专业知识的人才,所以民族地区的经济发展离不开科技和教育的支持。我国新时期职业教育改革强调,要加强民族地区职业教育服务区域经济的意识和能力,为区域产业和城镇化可持续发展提供先进的人力资源。民族产业和城镇化的发展,需要大量熟悉当地民族特色的产业工人和管理者;反过来,民族企业和城镇对职业教育起到需求引导供给的作用;城镇化进程,随着大量人口的涌入,城市面积不断扩张,也促进了新兴机构的产生,这三者之间的互动都需要大量的高素质的专门人才。民族地区的高职教育要与当地产业结构、城镇化建设对接,培养当地经济发展急需的技术技能人才,让学生、教师成为服务社会的主体,实现三者之间人力资源的融合。

(三)科学技术的融合

三螺旋创新模式产生了强大的创新动力,詹姆士·吉萨和埃茨科威兹强调三螺旋通过增强国家R&D系统中科技能力创新刺激知识战略和加速社会经济发展的速率[17]。随着民族地区经济的发展与制度变迁,区域产业、城镇化、高职教育三者之间的关系越来越密切,通过三者之间有效互动形成合力,实现创新系统的不断演化。高职院校的人才、科技、知识为当地产业和城镇化发展、文化繁荣和科技创新等方面做出了巨大的贡献,同时高职院校在发展过程中也依托所在城镇和企业提供政策、环境、资金等方面的支持和帮助。

乡村振兴战略大背景下,发展职业教育能有效提高城镇农业人口整体素质,为当地区域产业的科技创新提供劳动力资本和技术支持。高职教育的本质是就业教育,强调培养对象与经济发展相匹配的实践技能。通过创新产教融合的合作方式,形成“项目”模式、大学科技园区模式、职教集团模式、校企合作发展联盟、职业院校委托管理、“校企地院”合作等模式[18],吸引高职院校学生毕业后选择留在所属地域就业,为当地城镇智能化、网络化发展注入活力。在产业转型和新型城镇化建设的进程中,高职教育肩负着培养大量面向研究开发、生产制造和管理服务等一线高素质人才的重任,为民族地区产城教融合发展提供强大的科技支撑。

(四)制度建设的融合

裴汉杰提出,没有非农产业支撑的城市只能是“空城”,而没有城市依托,再高端的产业也只能“空转”[19]。民族地区的发展亦是如此,当地有了产业才会发展成为城镇,产业是就业空间,而城镇是生活空间,就业空间和生活空间两者之间应该实现高效链接,使得医疗、学校、养老等公共服务空间配置合理,这不但能缩短农民的出行半径,也能让人们的生活和工作更加便捷和环保,实现产业空间与居住空间的适当融合布局,确保居住平衡。在这一过程中,民族地区产业和城镇化的管理体制与运行机制建设和发展问题尤其重要。借鉴三螺旋理论中区域三螺旋空间非线性的特征,可通过任意顺序得以创造,每一方都可成为另外两方发展的基础。需要将民族地区产业、城镇化制度建设与高职教育办学定位和目标相融合,民族地区的高职教育应该根据经济产业与社会发展需求定位自身发展方向,为民族地区经济发展和产业结构升级培养人才。职业院校可结合民族地区产业化发展实际,对当地产业规划、产业布局、产业改造、产业政策、产业扶持、产业配套服务等方面加以指导和约束;职业院校也可为当地城镇提供城镇规划、交通运输建设、园区筹划、物流网络、基层村民自治条例制定、生活服务等,加速民族地区制度建设良性发展,形成有效机制。

(五)精神文化的融合

区域创新三螺旋空间,增强了大学、产业和政府三方的合作,三者之间形成战略共识,为我国少数民族地区产城教三者之间精神文化的融合发展提供了理论基础。民族地区的高职教育与产业、城镇化三者之间的文化融合和情感交流是保证民族地区产城教融合持续稳定的润滑剂。当前,在民族地区产业和城镇化发展过程中,民族文化传承人老龄化甚至失传,找不到适合的本民族传承者,民族文化产业难以吸引和接纳更多的大学毕业生,产业和城镇转型发展所需要的人才想留却留不住。为了解决民族地区产城教三者之间存在的脱节现象,最为有效的方式就是加强文化融合和情感交流的战略合作,构建多边沟通机制。民族企业、新型城镇与职业教育要树立以服务地方经济发展为中心的服务意识,建立三者之间的情感联系,将彼此共同关心的技术难题和技术需求提升到战略层面上进行协商沟通。

民族地區高职院校校园文化是一种教育文化,它的目标是利用各种教育资源为当地社会经济发展培养各种专业人才,学校可针对当地本土文化以教育活动形式进行传承与深化,增强学生的本土文化认同感,培养民族文化传承者,积极引导当地产业和城镇良性转型。民族企业文化是一种经营文化,在为地方发展提供服务的同时追求利益的最大化,发展民族企业要注重民族特色,把民族文化中的精髓部分与现代企业管理理论相结合,形成具有鲜明地域和民族特色的文化产业,为城教发展提供人才需求动力和经济支持。地方文化是一种传统文化,对优秀文化起到继承和传播的作用。城镇化建设要体现民族地区经济发展的持续性、社会发展的内涵度,在发展新城新区过程中保护好历史文化遗产,立足民族文化资源禀赋,建设美丽乡村。

民族地区职业教育与当地区域经济融合发展问题,长期备受学界关注。通过对云南个旧、新疆和田、贵州省3个少数民族自治州等少数民族地区支柱产业和新型城镇化建设与职业教育相衔接的融合度进行调查,课题组研究认为,当前民族地区的职业教育还存在着与区域经济发展相脱节现象,可借鉴三螺旋理论的官产学三方对应民族地区产城教三方,通过产城教观念、人力资源、科学技术、制度建设、精神文化五个方面的融合,最终达到共识空间的融合,构建以城市为基础、产业为引领、教育为支撑的产城教融合发展驱动模型,可有效破解我国少数民族地区发展困境,为落实乡村振兴战略,实现“两个一百年”宏伟目标奠定坚实的基础。

参考文献:

[1]杨善江.产教融合:产业深度转型下现代职业教育发展的必由之路[J].教育与职业,2014(33):8-10.

[2]贺耀敏,丁建石.职业教育十大热点问题[M].北京:中国人民大学出版社,2015:60-63.

[3]阎光才.大学与城市、社区间关系的历史与现实[J].比较教育研究,2006(6):24-30.

[4]郄海霞,陈超.城市与大学互动关系探讨[J].清华大学教育评论,2013(1):73-79.

[5]杨如安,张诗亚.少数民族地区高职院校产城教融合的理论基础与实践探索[J].民族教育研究,2016(3):78-82.

[6]胡彩霞.职业教育服务于新型城镇化建设的功能发挥初探[J].江苏教育研究,2015(z6):105-107.

[7]蒋彬.民族地区城镇化滞后的负面效应分析[J].民族研究,2002(6):18-25,107.

[8]张雪瑞.“一带一路”战略下我国民族地区新型城镇化发展研究[J].黑龙江民族丛刊,2018(1):74-79.

[9]刘幼迟.新时期我国民族地区的经济社会发展问题及对策建议[J].宏观经济管理,2017(11):70-75.

[10]马孟丽,林月圆.浅析少数民族民营企业的人本管理——以云南振兴实业集团为例[J].现代商业,2014(24):178-179.

[11]焦开山.我国少数民族人口的城镇化水平及其发展趋势[J].民族研究,2014(4):36-48.

[12]新疆维吾尔自治区发展与改革委员会经济研究院.推进和田地区新型城镇化的建议[EB/OL].[2014-06-20].http://xjyj.xjdrc.gov.cn.

[13]史玉丁.贵州民族地区高职院校专业设置与产城协同发展研究[J].民族教育研究,2016(3):83-90.

[14]ETZKOWITZ H, KLOFSTEN M. The innovating region: toward a theory of knowledge-based regional development[J]. R&D Management,2005(3):243-255.

[15]ETZKOWITZ H. The Triple Helix: University-Industry-Government innovation in action[M]. New York & Abingdon: Routledge, 2008:77.

[16]周春彦,[美]亨利·埃茨科威兹.三螺旋创新模式的理论探讨[J].东北大学学报(社会科学版),2008(4):300-304.

[17]DZISAH J, ETZKOWITZ H. Triple helix circulation: the heart of innova- tion and development[J]. International journal of technology management and sus- tainable development,2008(2):101-115.

[18]杨如安,潘中多.民族地区医药类高职院校“HPPC”人才培养模式研究——以新疆维吾尔医学专科学校为例[J].中国职业技术教育,2019(8):64-68.

[19]裴汉杰.浅议“十二五”期间“产城融合”的新理念[J].中国工会财会,2011(7):13.

(责任编辑:张宇平)

Research on the Integration of Vocational Education and Regional Economy in Ethnic Regions from the Perspective of Three Helix Theory

PAN Zhong-duo, YANG Ru-an

(Southwest University, Chongqing 400715, China)

Abstract:There are serious disconnections between higher vocational education, regional industry and urbanization construction in the ethnic areas at present, which affects the urban promotion, industrial transformation and vocational education development. Motivated by the application of the Triple Helix Theory, the three aspects of government, industry and university correspond to the industry, city and vocational education in the ethnic regions. This theory can provide the supporting theories for the integrative development of industry, city and vocational education in ethnic regions. Through the integration of the concept of "city, industry and education", human resource, science and technology, system construction and spiritual culture in the ethnic regions, the regional consensus space of triple helix can be finally formed. Besides, to realize the interaction and the prosperity among the three aspects of city, industry and education, the urban-based, industry-leading and education-based hybrid development driving model should be further built.

Key words: ethnic regions; Three Helix Theory; vocational education; integration of industry, city and vocational education