不同林龄杉木人工林冠幅与生长因子的关系

2021-06-01田红灯申文辉谭一波何琴飞甘国娟

田红灯,申文辉,谭一波,郑 威,何琴飞,朱 慧,甘国娟

(1.广西壮族自治区林业科学研究院,广西 南宁 530002;2.广西漓江源森林生态系统国家定位观测研究站,广西 桂林 541316;3.广西优良用材林资源培育重点实验室,广西 南宁 530002;4.南宁师范大学 环境与生命科学学院,广西 南宁 530001)

杉木Cunninghamia lanceolata是亚热带地区主要造林树种之一,分别占世界人工林面积及我国人工林面积的6.5%、19%,占我国人工林蓄积量的25%,在林业生产中发挥重要作用[1]。基于杉木的生态及经济价值,众多学者对其开展了广泛研究,主要包括:间伐及连栽作业影响[2]、土壤养分状况[3]、退化成因分析[4]、生物量和碳储量[5]等。但随着经济的高速发展及林业经营水平的提高,社会对木材的需求结构正在发生着巨大变化,如何解决森林资源短缺成为当代林业发展亟待解决的重大问题之一[6],其中培育大径材林木是重要的经营措施[7]。

目标树经营是采用直径生长标准,评估其是否需要调整竞争强度及释放生长空间[8]。而树冠作为林木进行光合作用的重要场所,直接决定了树木自身生产力[9]。冠幅、冠长率是描述树冠结构的两个重要因子[10],其中冠幅是树木可视化的重要参数,也是反映森林生长收获情况的重要变量[11]。冠幅生长可预测单株生长量,胸径是单株立木测定基本因子之一,但冠幅和胸径的生长均受限于树木生长空间[8]。利用胸径-冠幅模型可以科学确定目标树之间最合理间距,有效地预测单位面积内目标树的最大承载数量[12]。一些学者引入树高[13]、胸径[14]、立地质量[15]、冠长[16]、树冠比例[17]等因子进行拟合分析,发现胸径、树高是预测冠幅最相关的因子。

但是在实际应用中,由于立地条件、经营措施、人为影响等因素的随机干扰,冠幅与林分调查因子之间关系较为复杂[16],且可能呈现非线性关系。相关性分析因未考虑其他性状对因变量的间接作用,并不能准确阐明冠幅与胸径等生长因子之间的关系。而通径分析不但能准确阐述变量间的真实关系,而且还能将性状间的相关性分解为直接作用及间接作用,可能会比相关性分析更加精确、切合实际。因此,为了准确反映杉木冠幅与不同生长指标间关系,本研究以广西贝江河林场不同林龄阶段的杉木人工林为研究对象,采用通径分析方法考察胸径、树高对冠幅因子的影响,以期为建立更佳冠幅预测模型及目标树经营提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区域位于广西融水县贝江河林场,地处中亚热带季风气候区,年均气温19.6℃,七月份最热均温27.9℃,一月份最冷均温9.3℃;光热充足,年均日照时数1 699 h,≥10℃积温为6 000~6 500℃;雨量充沛,年均降水量1 824.8 mm,年均相对湿度为80%左右,年总蒸发量1 561.2 mm;干湿季节明显,年均无霜期322 d。

1.2 研究方法

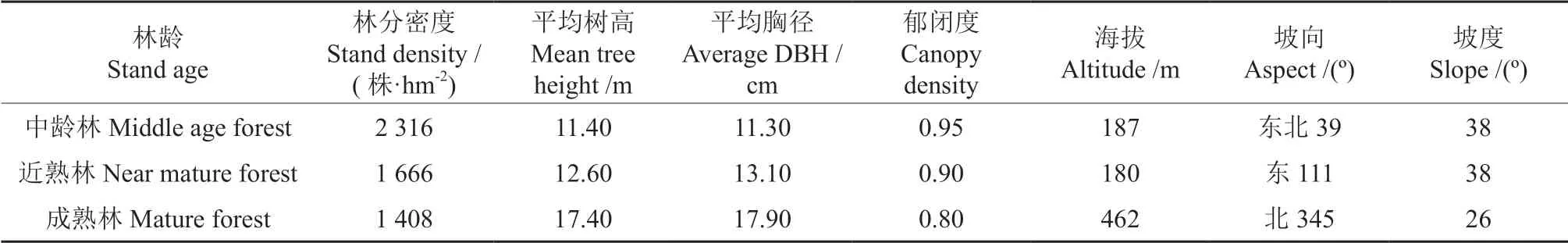

2019年5—6月,在广西融水县贝江河林场选择邻近分布、立地条件基本相同、长势良好基本一致的3个不同生长阶段的杉木人工林样地,分别为中龄林(8 a)、近熟林(12 a)、成熟林(20 a)(新造幼龄林由于生长缓慢,生长因子统计学意义不明显,且与其他阶段林分立地条件相差过大,因此本试验中未选取幼林作为研究对象),每种林龄林分中分别设置3个20 m×20 m标准地,研究冠幅因子的对象是杉木人工林中的林分,林分概况见表1(本研究中林分密度随林龄增大而减小,是由于自然稀疏及间伐抚育措施造成的)。调查每个样地内胸径≥3 cm的活立木树高、胸径、第一个活枝高及东、西、南、北四个方向的冠幅长度,共调查647株,其中中龄林278株,近熟林200株,成熟林169株。

表1 样地概况Table 1 General situation of research plots

1.3 指标的测定

冠幅(W)为东、西、南、北四个方向的树木冠幅平均值(m),计算公式为:

W=(W东+W西+W南+W北)/4。

式中:W东、W西、W南、W北分别指东、西、南、北四个方向树木的冠幅长度。

冠长(L)为树冠长度,指树干上第一个活枝到树梢的高度。计算公式为:

L=H-H活。

式中:H为树高(m);H活为树干第一个活枝高度(m),简称枝下高。

冠长率(R)为冠长(L)与树高(H)二者之比,即R=L/H,R值介于0~1。R为0时表示没有冠幅,R为1时表示全冠幅。

冠形率(S)为冠长(L)与冠幅(W)之比,即S=L/W。

1.4 分析方法

通径分析于1921年由美国遗传学家Sewall Wright提出,通过分解表面的直接相关性,研究自变量对因变量的直接及间接重要性,为科学统计决策提供理论依据[18]。

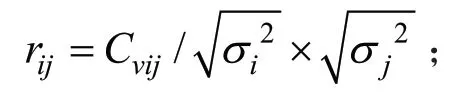

运用SPSS 16.0软件对林分生长因子(胸径、树高)和冠幅因子(冠幅、冠长率、冠形率)进行描述性统计,统计参数包括各因子的最小值、最大值、平均值、标准差、标准误、变异系数等。采用Pearson法,将林分生长因子作为自变量(X),林分冠幅因子作为因变量(Y),进行生长因子对冠幅因子的通径分析,剖析各生长因子对冠幅因子的直接作用(直接通径系数表述)和间接作用(间接通径系数表述),计算公式如下:

式中:rij是i和j的相关系数;Cvij是i对j的协方差;σi2是i方差;σj2是j方差;bi是y对i的偏回归系数;si、sy是i和y的标准差;Pyi指直径通径系数;Pyij是间接通径系数。

2 结果与分析

2.1 冠幅和冠长率结构

2.1.1 不同林龄林分类型基本信息

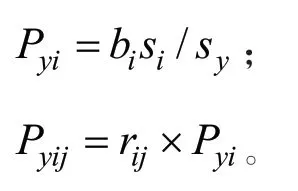

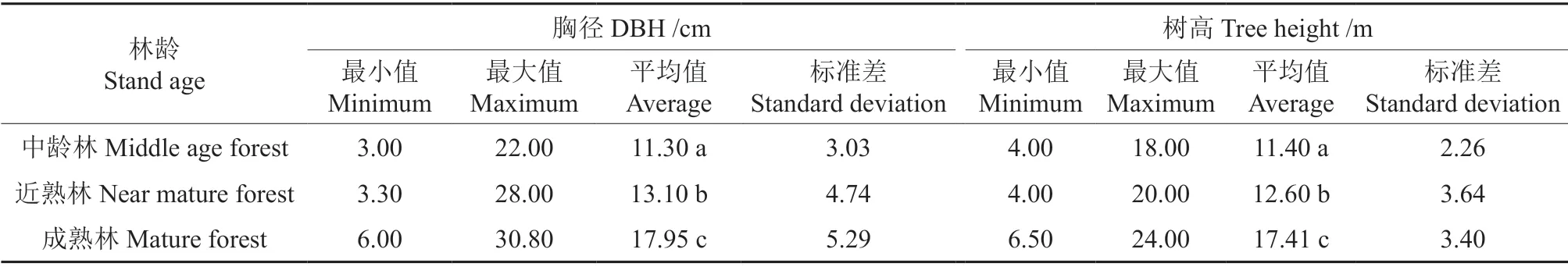

由表2可知,中龄林胸径介于3.00~22.00 cm之间,平均为11.30 cm;近熟林胸径介于3.30~28.00 cm之间,平均为13.10 cm;成熟林胸径介于6.00~30.80 cm之间,平均为17.90 cm。中龄林树高介于4.00~18.00 m之间,平均为11.40 m;近熟林树高介于4.00~20.00 m之间,平均为12.60 m;成熟林树高介于6.50~24.00 m之间,平均为17.40 m。总体上,林分胸径和树高均随林龄增大而增加。差异性分析显示,各林龄林分平均胸径和树高差异性显著(P<0.05)。其中,胸径在不同成长阶段的增长率依次为15.93%、36.64%,而树高在不同成长阶段的增长率则为10.53%、38.09%,即杉木胸径和树高快速增大的两个生长阶段中,由近熟林到成熟林大于由中龄林到近熟林。在杉木人工林到达近熟林之前,单木的胸径增长率大于树高增长率;而在接近成熟林时,树高增长率则大于胸径。

表2 不同林龄林分的胸径和树高†Table 2 Statistics of tree height and DBH in different ages

2.1.2 冠幅结构

由表3可知,各林龄林分冠幅及冠长具有显著差异(P<0.05)。在近熟林之前,平均冠长和冠幅均随着林龄增加而增大;而由近熟林到成熟林,平均冠长和冠幅均随林分年龄增加而减小。冠长在各个阶段的增长率分别为3.23%、-28.13%,冠幅的变化率则依次为8.75%、-12.64%,即冠长增大、冠幅增长均主要发生在中龄林到近熟林阶段,可能是由于其郁闭度较大,竞争树种较少,冠幅生长较快;而由近熟林到成熟林阶段,林木冠幅整体呈现减小趋势,可能是冠层逐渐郁闭后,林木个体间竞争强度增大,冠幅生长和林龄之间相关性逐渐减小,冠幅对林龄的反应发生了钝化[19]。

表3 不同林龄林分的冠幅和冠长†Table 3 Statistics of crown width and crown length in different ages

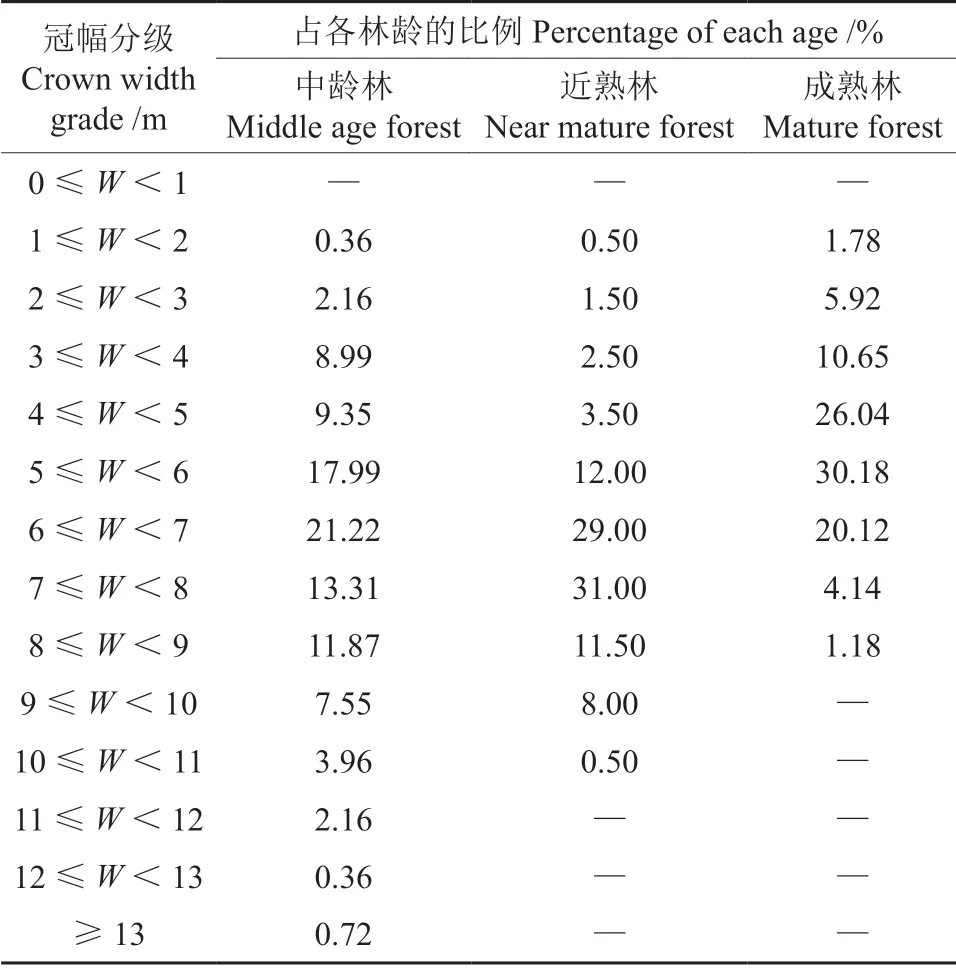

为更好地呈现不同林龄林分冠幅结构,对所有冠幅进行分级并经多次测试后,采用1 m为级距分级,上界为13 m,分级结果见表4。由表4可知,中龄林冠幅主要分布在3.00~9.00 m之间,占82.73%;近熟林冠幅主要分布在5.00~9.00 m之间,占83.5%;成熟林冠幅则主要分布在2.00~7.00 m之间,占92.91%。杉木冠幅小于2.00 m和大于12.00 m的分布较少。随着林龄的增长,冠幅集中度呈增大趋势,在成熟林中最为集中。因为随着杉木趋向于成熟阶段,经过生存竞争后的系统整体状态呈现相对平衡,即到达成熟阶段后,杉木生长趋向于缓慢。为避免林分过熟造成地力浪费及衰退,此时是最佳砍伐期,与古育平[20]对杉木林采伐年龄的计算结果一致。

表4 不同林龄冠幅等级占比†Table 4 Percentage of crown width grades in different ages

2.1.3 冠长率结构

由表5可知,不同林龄冠长率介于0.06~0.89之间,总平均冠长率为0.61。其中,冠长率在中龄林达到最大(0.70),成熟林(0.46)最小。差异性分析显示,成熟林与中龄林、近熟林之间具有显著差异(P<0.05),中龄林和近熟林之间不具有显著差异(P>0.05)。就变异系数而言,成熟林最大(42.00),中龄林最小(9.57),说明在杉木不同成长阶段,冠长与树高间的关系处于变化状态,二者生长并未同步。因为在杉木生长阶段前期树冠类似圆锥形,随着林龄的增大和树高的生长,底层接受光照减少,枝条由下向上枯死,树冠与树高之比逐渐减小。

表5 不同林龄冠长率统计信息†Table 5 Statistics of crown length ratio in different ages

参考冠幅分级方法对冠长率进行分级,经多次测试后发现0.1级距时效果最佳。不同年龄阶段杉木林冠长率等级分布结构见表6。由表6可知,中龄林及近熟林的冠长率主要分布在0.6~0.8之间,而成熟林的冠长率则主要分布在 0.2~0.6之间。冠长率小于0.2时分布极少,大于0.9区域未见分布。原因同冠幅分级一致,随着杉木趋向于成熟阶段,经过生存竞争后的系统整体状态呈现相对平衡。

表6 不同林龄冠长率等级占比†Table 6 Percentage of crown length ratio grades in different ages

2.2 冠幅因子与生长因子的相关性分析

研究林木生长因子性状间的相关性能够帮助预测目的性状,而对于森林群落中的林木而言,胸径及树高的测量难度要易于林冠因子[21]。为了解杉木人工林分易测因子与难测因子间的相关程度,本研究对不同林龄胸径、树高和冠长、冠长率、冠形率进行相关性分析,获得了所有因子之间的相关系数,结果见表7。由表7可知,不同林龄杉木冠幅与胸径的相关系数分别为 0.372、0.330、0.801,冠幅与树高的相关系数分别为 0.486、0.391、0.756。冠幅因子与生长因子之间的相关性分析显示,成熟林冠幅与胸径相关性最高,其相关系数为0.801,而冠形率与胸径相关性最低,其相关系数为-0.350。除近熟林的冠幅与冠长率、冠长率与胸径之间表现为不显著正相关外,其他性状之间均表现为极显著相关(P<0.01),这表明冠幅因子在杉木整个发育过程与其他性状间均具有较强的关联性。不同林龄胸径和树高间均为极显著正相关,因此胸径和树高对冠幅性状整体上影响较大,可以将其用于冠幅预测,这与万志兵[21]等的研究结果一致。

表7 不同林龄冠幅因子与生长因子的相关性分析Table 7 Correlation analysis of crown and growth factors in different ages

2.3 不同冠幅因子与胸径、树高的通径分析

2.3.1 冠幅与胸径、树高的通径分析

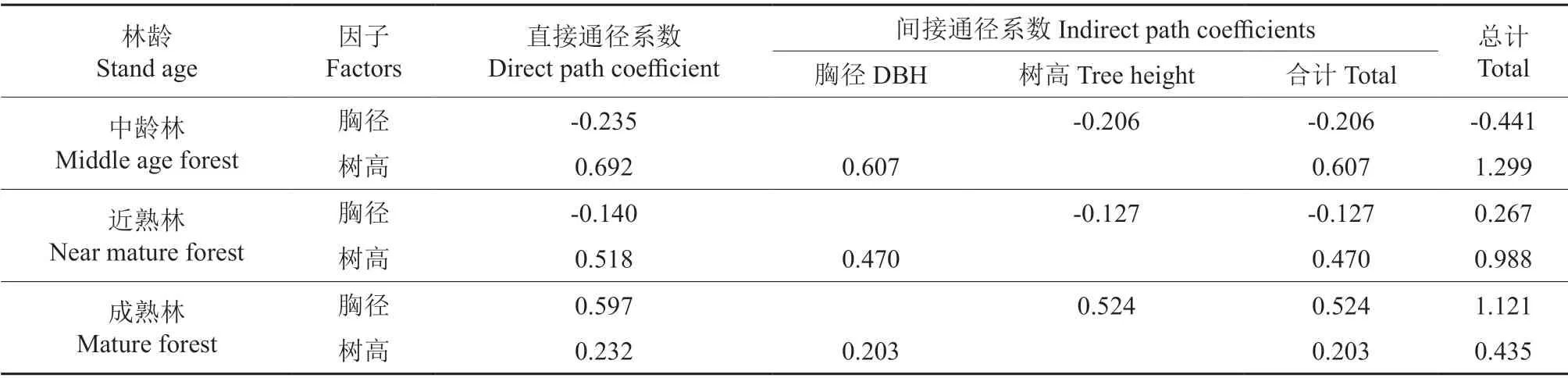

由表8可知,冠幅与胸径间直接通径系数随林龄增大而逐渐增加,表明随着林龄的增长,胸径对冠幅的正向作用逐渐增强。冠幅与树高间直接通径系数随林龄增大而逐渐减小,在中龄林及近熟林中表现显著,表明随着林龄的增长,树高对冠幅的正向作用逐渐降低,说明林木趋向于纵向生长大于横向冠幅扩张。在中龄林及近熟林阶段,无论是直接作用还是间接作用,树高对于冠幅的影响均大于胸径对冠幅的影响;而在到达成熟林后,无论是直接作用还是间接作用,胸径对于冠幅的影响均大于树高对冠幅的影响。由此可以说明,在杉木林不同发育阶段冠幅的主导因子并不一致,因此在不同阶段灵活选取指标估测比通过单一指标估测更为准确。

表8 冠幅和胸径、树高间通径系数统计Table 8 Path analysis coefficient of DBH and tree height to crown width

2.3.2 冠长率与胸径、树高的通径分析

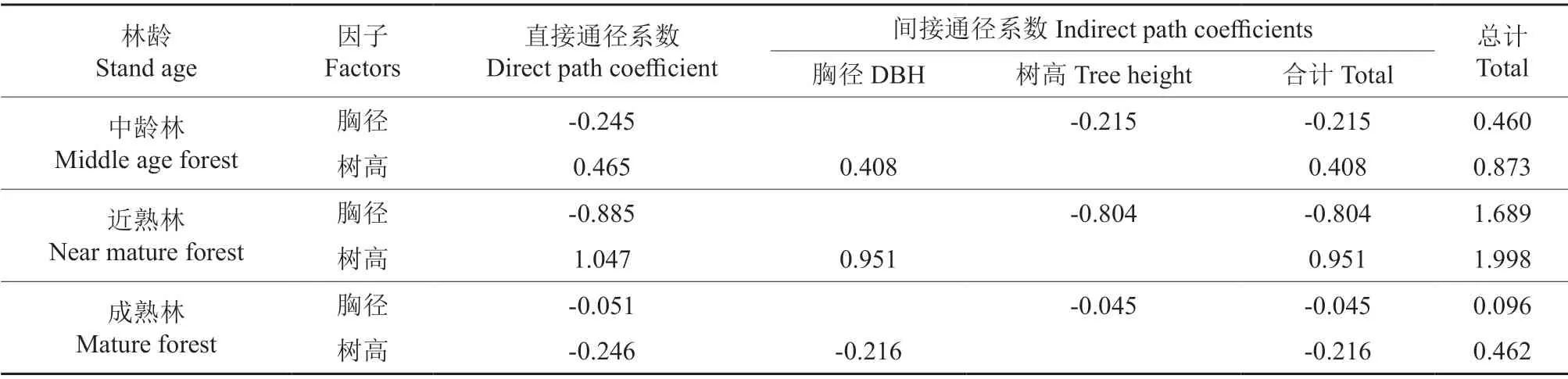

由表9可知,随着杉木林龄的增加,冠长率与胸径之间的直接通径系数表现为先减小后增大,但是均为负值,表明胸径与冠长率之间一直为负相关关系;冠长率与树高之间的直接通径系数表现为先增大后减小,在近熟林时达到最大(1.047),在成熟林时为负值(-0.246),表明由中龄林到近熟林,树高对冠长率的正向影响作用逐渐增大,由近熟林到成熟林期间正向作用逐渐减小到负作用,这可能与不同生长阶段林木空间权衡生长有关,因为在该阶段林木间竞争达到最大,与林木的生物学特性相符[22]。

表9 冠长率和胸径、树高间通径系数统计Table 9 Path analysis coefficient of DBH and tree height to crown length ratio

2.3.3 冠形率与胸径、树高的通径分析

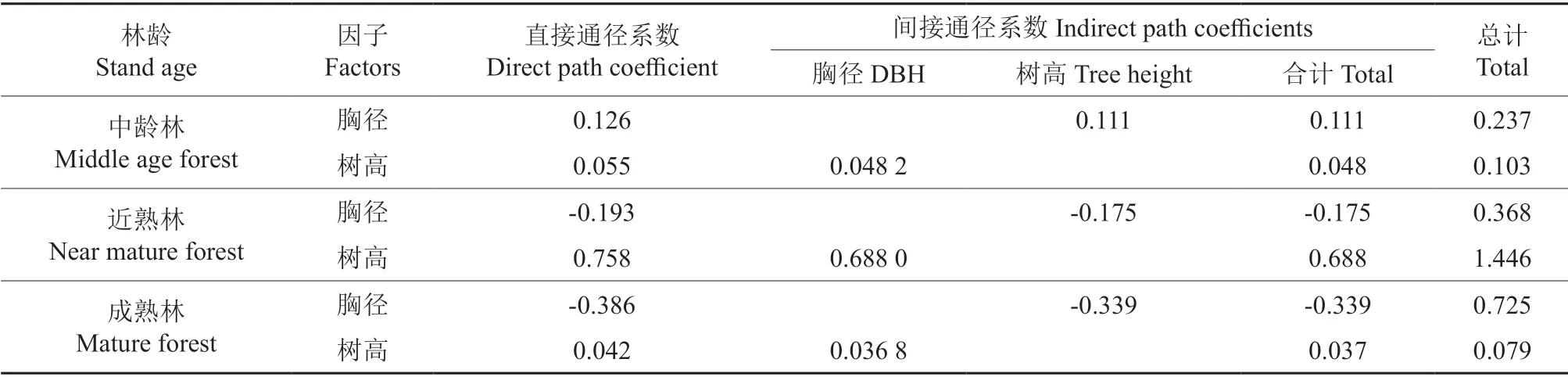

利用通径分析方法研究不同林龄杉木冠形率与胸径、树高的通径关系,结果见表10。由表10可知,从中龄林到成熟林,冠形率和胸径间直接通径系数逐渐减小,由中龄林的0.126逐渐降低到近熟林的-0.193和成熟林的-0.386,表明在中龄林阶段,胸径对冠形率具有正向促进作用,而随着林分的增长,该影响逐渐转为负向作用。冠形率和树高间直接通径系数先增大后减小,由中龄林的0.055至近熟林的0.758、至成熟林的0.042,表明树高在杉木成熟过程中对冠长率的正向作用力先增大后减小。在中龄林,胸径对冠形率的直接影响和间接影响均大于树高,而在近熟林及成熟林阶段,树高对冠形率的直接影响和间接影响均大于胸径对冠形率的影响,说明在不同的生长阶段,冠形率的主导因子并不相同,因此在不同阶段灵活选取指标估测比通过单一指标估测更为准确。

表10 冠形率和胸径、树高间通径系数统计Table 10 Path analysis coefficient of DBH and tree height to crown shape ratio

3 结论与讨论

树冠结构是反映林木长期竞争力的重要指标,冠幅因子的精准预测对评估林分生长意义重大,而不同树种间会存在差异[23]。冠幅不仅是树冠形态的直接体现,而且能较好地反映林龄、林木竞争、更新等状态。为更好地区分和解析林分生长因子对冠幅因子的直接和间接影响,本研究以杉木人工林为研究对象,对不同林龄胸径和树高与冠幅因子的相关性及通径关系等进行了研究。研究发现,随着杉木林龄的递增,冠幅结构表现为中龄林主要分布于3.00~8.00 m,近熟林主要分布于5.00~9.00 m,成熟林主要分布于2.00~7.00 m,冠幅小于2.00 m和大于 12.00 m 的树木很少。冠长率表现为中龄林及近熟林主要分布于0.6~0.8,成熟林主要分布于0.2~0.6,冠长率在<0.2时分布极少且在>0.9区域未见分布。一般来说,林木冠幅生长通常随着林龄的增长而增大。而本研究中关于不同林龄阶段冠幅规律,结果是由近熟林到成熟林的过程中冠幅呈现减小趋势,说明杉木冠幅生长主要集中于幼龄及中龄林阶段,近熟林阶段之后出现衰退现象。可能是由于杉木人工林个体间竞争原因,对于胸径较大的树种,若其周围竞争树种较多,可能会因自身竞争能力减弱而影响冠幅生长;相反,对于幼龄期林木,其林分郁闭度较大、林木竞争能力较强或立地条件较好,林木相对可以自由生长,其冠幅就较大[17]。但是关于冠幅随着林龄增长而减小的内在原因,还需进一步的研究验证。

定量认知树木冠幅对林分的密度控制、生态效益和生产能力的最优化管理具有重要意义[24]。当前对冠幅和冠长率的研究主要集中在定性模拟研究,部分学者利用回归方法建立了冠幅与胸径、树高、林分密度等生长因子的线性关系[25-27],分析生长因子对冠幅的影响。研究表明,林木的胸径和树高对冠幅有显著影响[13,23]。本研究对杉木的胸径、树高等生长因子与冠幅因子间相关性和显著性进行分析和检验发现,不同林龄杉木冠幅与胸径和树高间的相关性均达到极显著正向水平,表明胸径和树高对树冠性状在总体上存在正向作用,这与高灵等[28]对赤桉、卢妮妮等[13]对杉木、陈加利等[29]对胡杨的研究类似,表明可以用胸径和树高来对冠幅进行预测。本研究对不同林龄杉木树高和胸径与冠幅、冠长率、冠形率的直接作用和间接作用研究发现,随着林分的成长,胸径对冠幅的正向作用逐渐增强,这与卢妮妮等[13]对杉木通径分析研究结果类似。但树高对冠幅的正向作用逐渐降低,这说明杉木到一定的生长阶段,由于空间权衡机制,其整体趋向于纵向生长大于横向空间的冠幅扩张,符合林木生物学特性。

在中龄林阶段及近熟林阶段,不论是直接作用还是间接作用,树高对于冠幅的影响均大于胸径对冠幅的影响;而到达成熟林后,无论是直接作用还是间接作用,胸径对于冠幅的影响均大于树高对冠幅的影响。中龄林胸径对冠形率直接影响和间接影响均大于树高,而在近熟林及成熟林阶段,树高对冠形率的直接影响和间接影响均大于胸径对冠形率的影响。综上表明,冠幅和冠形率在不同的生长阶段主导因子并不相同,因此在不同阶段灵活选取指标预测冠幅比通过单一指标预测冠幅更为准确。

也有研究表明:林木冠幅大小受林分密度、立地条件、林分类型、经营措施等影响[30],本研究选取的影响因子范围具有一定的局限性。资料显示,本研究区域中,由于林场生产实际的需要先后进行过数次抚育间伐,分别为生长伐及定株伐,本研究结果可能与间伐活动有一定关系,目前笔者正在收集研究区相关林分经营历史记录资料作相关补充。同时关于其它林分因子如林分密度、立地条件、林木竞争指数及林木材积、无节材长度、树干尖削度等生长形质对冠幅因子的影响,今后将展开深入研究。