社群互动仪式、情感能量和粉丝忠诚

2021-05-31薛海波

薛海波

一 引 言

品牌社群是当今品牌管理研究的前沿热点课题,尤其在互联网时代,它对人们的影响更为广泛,成为实业界和学术界关注的热点。品牌社群是一个由使用某一品牌的消费者组成的群体或关系网络,群体成员在长期社会互动中形成了共同意识、共同仪式惯例及对整个群体的道德责任感(McAlexander,etal.,2002;Muniz&O’Guinn,2001;薛海波,2011a)。在品牌社群中,社群成员在社会互动中彼此影响。品牌社群为消费者、营销人员、品牌和企业等进行社会互动提供了天然情境,辩证地说,也正是由于这样的社会互动才形成了品牌社群,提升了其价值。学者们已认识到这种社会互动对社群成员的消费态度和行为以及企业市场绩效的巨大影响(Ramani&Kumer,2008),着手开展了一系列研究(Herhausen,etal.,2019;Thompson,etal.,2016)。但从已往品牌社群研究来看,学者们主要将研究重心放在消费者心理感知、意愿和行为之间的关系上,而仅将引起这些变化的社群互动情境作为假设前提,忽视了对社群互动这一前提开展研究。作为品牌社群的关键特征,社群互动仪式是影响社群成员的一个重要因素,它对社群成员消费体验、品牌依恋、社群承诺、品牌忠诚和口碑传播等均会产生重要作用。但是,社群互动仪式影响作用如何?其背后的作用机制又是什么?现有文献对此探究并不多。本文希望借助球迷社群调查来进行尝试性探索。经过理论推导、实地调查和统计分析,我们初步发现:在粉丝社群中确实存在着一些约定俗成的社群互动仪式,这些社群互动仪式对社群成员情感能量和忠诚意愿都有显著的正向影响。其中,情感能量在社群互动仪式影响粉丝忠诚中起部分中介作用。而且,社群成员所形成的关系网络结构对上述影响也有一定的正向调节作用。其中,网络密度在社群互动仪式影响情感能量方面存在显著的正向调节效应,即社群成员所处关系网络密度越高,社群互动仪式对情感能量的影响作用就越强。下面,我们将对此展开详细论述。

二 理论基础和研究假设

仪式是理解消费行为的重要概念,1984年Rook首次提出仪式作为一个社会心理学概念对解释消费者象征性行为具有重要作用(Rook,1984),针对消费者参与仪式行为进行研究将有助于认识其品牌忠诚。在Rook(1985)关于消费仪式维度的开创性研究之后,在营销领域对仪式概念、内容、情景和各种不同要素的研究相继出现(Marthras,etal.,2016)。近年来因仪式感研究深入人心,相关文献呈显著增长之势(Schroeder,etal.,2019;Tian,etal.,2018)。这些研究探讨仪式象征意义和动态特征,显示其在市场中的惊人作用(Marthras,etal.,2016)。下面我们将基于营销领域关于消费仪式的研究和互动仪式链理论,来探究品牌社群互动仪式如何影响社群成员的忠诚意愿,以及社群成员所处关系网络结构对此的潜在调节作用。

(一)社群互动仪式和粉丝忠诚

市场营销领域关于消费仪式研究大致可划分为三条路径。第一,从社会文化分析视角切入,采用定性研究方法进行探究,如参与观察、半结构式访谈和深度访谈等。研究主题包括消费仪式概念界定和分类(Holt,1992);仪式行为在产品、品牌符号价值或象征意义生产、传递和获得上的作用(Belk,etal.,1989);仪式对消费者情感、认知、体验和自我等的影响(Yu,etal.,2006),对社会文化的影响(Chun,etal.,2005);特定仪式诠释等(Sredl,2009)。第二,仪式和营销实践的相互作用,即仪式应用于企业营销实践和营销实践对仪式传承、影响和演化的作用研究(Otnes,etal.,2009)。第三,从社会心理学视角切入,对特定仪式(Weinberger,2015)和消费仪式开展定量化研究(Neale,2010;Schroeder,etal.,2019)。

国内人类学和社会学有关仪式的研究非常丰富,但营销学关于消费仪式的研究并不多。虽然如此,其中却也有一些启发。例如,薛海波(2015)提出品牌仪式是打造粉丝忠诚的利器,冉雅璇等(2017)探讨了品牌仪式如何形成,孙乃娟等(2019)梳理了消费仪式相关研究等。

仪式是品牌社群产生、发展和延续的支撑(Okleshen,2001)。以温纳贝戈—艾塔斯卡旅游俱乐部为研究对象,Okleshen(2001)结合定性和定量方法探究了仪式活动、同感(communitas)和市场绩效之间的关系。该研究发现,仪式活动不仅在情感上将人们紧密团结在一起,而且对该品牌市场绩效具有重要正向影响作用。通过仪式活动,消费者共享消费体验、价值观和生活方式,基于这些共享情感体验和消费者关系网络,旅游俱乐部社群得以形成。在社群中,品牌仪式使社群成员产生了一种重要情感—“同感”,它虽然短暂但却是自身对其他社群成员所表现出的一种非凡情绪体验。这种同感对于社群成员归属感、社群认同、共同意识和社群依恋等都具有正向作用。此外,社群仪式对成员品牌关系具有正向作用,这又促进社群成员重复购买、正向口碑传播和更高支付意愿。随后,Moisio和Beruchashvili(2007)在对减肥品牌社群研究中发现,减肥者通过牢骚仪式能够释放压力和挫折感,进而起到修复身心和自我的作用。

人类学、社会学和其他诸多领域学者对宗教或非宗教情景仪式行为进行过深入解读和阐释,但关于仪式行为测量的探讨却比较少。这与仪式概念复杂性和多维度特征有关,由于社会场景不同,仪式也不同,这在个体行为上表现更为明显(Gainer,1995)。因此,需要有一个场景,能够使不同类型仪式行为得以展演和测量。品牌社群提供了这样一种情景。然而,至今却尚未开发出测量品牌社群仪式特征的量表,这不利于对品牌社群展开深入研究(Madupu&Balaji,2008)。Neale等(2008)以澳大利亚足球联赛为研究背景,设计出测量足球迷消费仪式的量表。通过调查651名澳大利亚足球联赛观众,他们发现球迷仪式包括个体和社会两个维度。这一研究有助于学者们进一步探究仪式化消费影响,也启示营销人员可以通过创造仪式化活动来促进销售。事实上,消费体验仪式化概念在解释某些消费行为时比认同或动机等更恰当(Park,1999)。随后,Neale(2010)提出了“仪式—忠诚”模型,认为消费者的社会仪式和个体仪式对其态度忠诚和行为忠诚均具有正向影响作用。

在品牌社群中,社群成员互动有多种形式。他可以和其他社群成员互动,即在人际间进行互动,这种互动可以使其在情感和认知方面获得丰富的社群体验。当然,社群成员也可以和产品、服务和品牌等进行互动,这种互动是人与产品之间的互动,同样可以使其获得非凡的消费体验。与此相对应,在品牌社群中,根据社群成员互动对象不同,我们认为社群互动仪式包含人际互动仪式和自我互动仪式两个方面。由此,我们提出研究假设1:

假设1:在品牌社群中,社群互动仪式包含两个维度,即人际互动仪式和自我互动仪式。

“粉丝”(Fans)指狂热爱好者、追随者、仰慕者或迷,最初它主要指喜爱和支持球星、歌星和影星的球迷、歌迷和影迷等。他们愿意为所关注对象投入更多时间、精力和情感,重视与所关注对象的关系和意义(尹一伊,2020)。从2003年开始,粉丝作为“迷”的替代语在国内开始流行,2004年便演变成一个热词流行于各类媒体和网络,尤其是被广大青少年接受和推崇(胡岑岑,2018;鞠春彦、杨轩,2019;马孝幸、辛红娟,2013)。随着互联网发展,分享和参与更容易得到实现,粉丝概念外延也得到进一步拓展,关注对象从球星、歌星和影星等逐渐拓展为包含明星之外的任何产品、服务和品牌等。所以,我们将重度喜爱和迷恋产品、服务和品牌等的消费者统称为粉丝。例如,我们经常听到有人说“我是某某品牌的粉丝”,或对所喜欢人直接说“我是你的粉丝”等。而且,粉丝不仅指单一个体,它更倾向于是一个有共同爱好和价值观的社会群体,即粉丝社群。社群成员之间关系相对松散,他们在持续交往互动中逐渐形成相对稳固的交往模式和互动方式,进而形成社群互动仪式、共同意识和规范等。粉丝社群和品牌社群紧密相关但又有所区别,二者一体两面,是同一群体的两个称谓。前者侧重点在消费者,而后者则是品牌。粉丝往往是重度消费者,他们会收集喜爱品牌的各种信息,关注其历史和发展动态,购买和收藏其推出的不同系列产品,积极参加与品牌相关的各种社群活动。粉丝品牌忠诚和重度消费行为使其成为各个商家争夺的重要资源(李文明、吕福玉,2014),如何开发和培养粉丝已成为企业经理们争相探索的商业模式(靳代平等,2016)。那么,粉丝忠诚是如何形成的?对于其背后作用机制的揭示,将有助于企业开发和培育粉丝社群。基于已有的消费仪式研究,我们认为,社群互动仪式是形成并增强粉丝忠诚的一个重要前因。由此,我们提出研究假设2a和假设2b:

假设2a:在品牌(粉丝)社群中,人际互动仪式对社群成员忠诚意愿具有正向影响作用,即人际互动仪式正向影响粉丝忠诚。

假设2b:在品牌(粉丝)社群中,自我互动仪式对社群成员忠诚意愿具有正向影响作用,即自我互动仪式正向影响粉丝忠诚。

(二)情感能量中介效应

关于社群互动仪式影响社群成员忠诚的作用机制,我们借助柯林斯的互动仪式链理论给予解释。互动仪式是一个过程,其核心机制是相互关注和共享情感。在仪式互动过程中,参与主体有共同关注的对象和焦点,随着彼此相互感受和节奏互动,能够达到共享情感状态。互动仪式可以产生诸多影响,主要包括:(1)群体团结,一种成员归属感和身份认同;(2)情感能量,表现为采取行动时的自信、欢愉、力量、热忱和主动进取等;(3)群体符号,使参与者将自己和群体联系在一起并与群体之外的人或事物形成区分;(4)道德责任感,指维护群体正义感,尊重群体符号,防止受到违背者侵害,以及自身违背的愧疚感和罪恶感(兰德尔·柯林斯,2012:80—81)。这其中,情感能量是柯林斯特别强调的重要概念和变量。他认为,在互动仪式过程中,情感能量是一个重要驱动力。正面积极情感对个人和群体都很有价值,人们通过互动仪式增进这种积极情感,从而在互动仪式中形成共同关注的焦点和情感连带,并形成群体情感共鸣,进而再由道德规范增强群体符号化特征。在品牌社群或粉丝社群中,社群成员们在参与社群互动仪式过程中逐渐形成对产品、品牌或明星的共同关注,随之而来的是共享情感体验。经过社群互动仪式过程,社群成员或粉丝们获得积极情感能量(Homburg,etal.,2015),在主体间以及与所关注对象间产生情感共鸣,进而形成较强的粉丝忠诚。由此,我们认为情感能量在社群互动仪式影响粉丝忠诚作用机制中起中介作用。但对于该中介作用的强弱,其是完全中介还是部分中介,我们暂时无法推断。所以,我们初步提出研究假设3:

假设3:情感能量在社群互动仪式影响粉丝忠诚中起正向中介作用。

(三)关系网络调节效应

网络密度和中心性是反映网络关系结构特征的重要结构属性变量。在关系网络中,网络密度反映了主体间相互联系的平均程度(Wasserman&Faust,1994:101),网络成员与其他成员关系数越多,则其网络密度特征就越高。这为成员间互动创造条件,增进主体间信息和资源交换。高水平信息交流将促进网络行动主体间共享价值、信念和目标,也容易形成情感共鸣,增强情感能量,进而促成高度一致化行为(薛海波、王新新,2011)。而网络中心性则反映了个体在关系网络结构中受欢迎程度,网络中心位置与个体对信息、社会关系和各种资源的掌控紧密相关(Freeman,1978/79)。处在网络中心位置的个体与其他网络行动者关联较多,他们通常拥有较高的地位和权力,能够轻松、快捷地获得相关资源。而且,由于网络中心位置在关系网络结构中的战略意义,居于该位置的行动者能够对网络中信息流动产生影响(薛海波,2011b)。

品牌社群或粉丝社群是一个松散而又相对稳固的社会关系网络,在该网络中存在着信息、资源、情感和价值等要素的分享和流动,所以也可以称其为信息网络、情感网络、资源网络和价值网络等。它为社群互动仪式形成和展演提供了社会情境,在该情境下存在着各种各样的互动仪式,而不同类型互动仪式也反映了不同社会关系类型。在品牌社群中,社群成员在彼此互动中形成了相对稳定的关系网络结构(Phan&Godes,2018)。在该关系网络结构中,社群成员之间存在着一定的等级差异,这可以由网络密度和中心性等结构属性来表征。当然,这种等级差异也是动态变化的,暂时处在相对低等级的社群成员随着其参与活动频次和贡献的增加可以逐渐上升到更高等级,并居于网络结构中心位置。兰德尔·柯林斯(2012:ⅵ)提出,决定和影响互动仪式的主要因素有:每个参与主体文化/符号资源和情感资源不平等程度;社会密度大小;个体网络地位,这反映在进行互动时可选对象数量等。那些具有权力和地位的行动者能够从互动仪式中获得高额情感回报,那些拥有符号资本的行动者能够从互动仪式中得到积极的情感能量。所以,我们可以推测在品牌社群中,社群互动仪式对参与主体的影响作用将受到其所处关系网络位置的影响。由此,我们提出研究假设4和假设5:

假设4:网络密度在社群互动仪式影响情感能量中起正向调节作用,即参与主体所处关系网络结构密度越高,其社群互动仪式对情感能量的影响作用就越强。

假设5:网络中心性在社群互动仪式影响情感能量中起正向调节作用,即参与主体在关系网络结构中越居于中心地位,其社群互动仪式对情感能量的影响作用就越强。

三 研究设计

(一)问卷设计与测量

本文在研究中所用调查问卷包括品牌社群互动仪式、情感能量、网络密度、网络中心性、粉丝忠诚和社群成员基本人口统计特征共6个部分,共计33个问项。关于社群互动仪式,笔者借鉴Neale等(2008)关于消费仪式的测量,共8个问项;关于情感能量测量,参照Shirom(2003)的情感能量量表,共4个问项;关于网络密度和中心性测量,借鉴Antia和Frazier(2001)的测量量表,共12个问项,其中包含两个逆向编码问项;关于粉丝忠诚测量,主要是测社群成员忠诚意愿,对此借鉴Johnson等(2006)的品牌忠诚测量题项,共3个问项。以上测量问项均采用李克特7点评分法,除个别采用逆向编码外,其他均以正向计分进行测量。此外,问卷还设计有测量社群成员基本人口统计特征的问项,主要包括性别、年龄、受教育程度、职业、月均收入、月均消费意愿和粉丝群名称及自身绰号。

(二)样本和调查过程

本文选择体育产业中球迷群体作为研究对象。体育赛事的产业地位已毋庸置疑,篮球、足球、橄榄球等各种赛事活动为运动员、运动队以及衍生产品带来了巨大收益。赛事活动塑造了体育明星,也带动了体育明星粉丝社群的形成。粉丝们对所关注的体育明星或运动队表现出狂热的痴迷和忠诚,他们愿意为其付出更多精力、情感和物质(Neale,2010)。他们通常会密切关注明星信息,尽力到明星们参加赛事的活动现场为其呐喊助威。而且,与明星相关的活动,他们也会极力参加,如各种赛前、赛后聚会和赛场上的集体活动等。在这些活动中,粉丝们也相应自发形成社群互动仪式(Bradford&Sherry,2015),进而影响着现场每一位粉丝的认知、情感和行为意愿等。所以,球迷和球迷群体为我们探索社群互动仪式提供了很好的研究情境。

我们首先选择身边球迷朋友做交流和访谈,初步了解他们对社群互动仪式、情感能量、网络密度和网络中心性等概念的感知和理解,并请他们试填调查问卷。在球迷反馈的意见基础上,我们进一步对问卷做了修订和完善,最终形成正式问卷。然后,我们采用滚雪球抽样方法,向身边球迷及其球迷朋友进行调研,最终收集有效样本312份。样本的基本人口统计特征见表1。

四 数据分析与检验结果

就我们目前掌握的文献来看,国内外关于消费仪式的定量研究不多,很难找到现成用于测量社群仪式的量表。Neale等(2008)首次尝试性设计了一些问项,对笔者有很大启发。但他们调查的对象是国外球迷,而且从其分析结果来看并不太理想。所以,本文具有很强的探索性。我们首先对整理后的数据做了探索性因子分析,确定相关因子及其指标。然后,我们又采用偏最小二乘法对这些因子做了验证性分析和假设检验。在对数据的统计分析中我们使用的具体工具为SPSS23.0和SmartPLS3.0。

表 1 样本的基本人口统计特征(N=312)

(一)因子分析和信效度检验

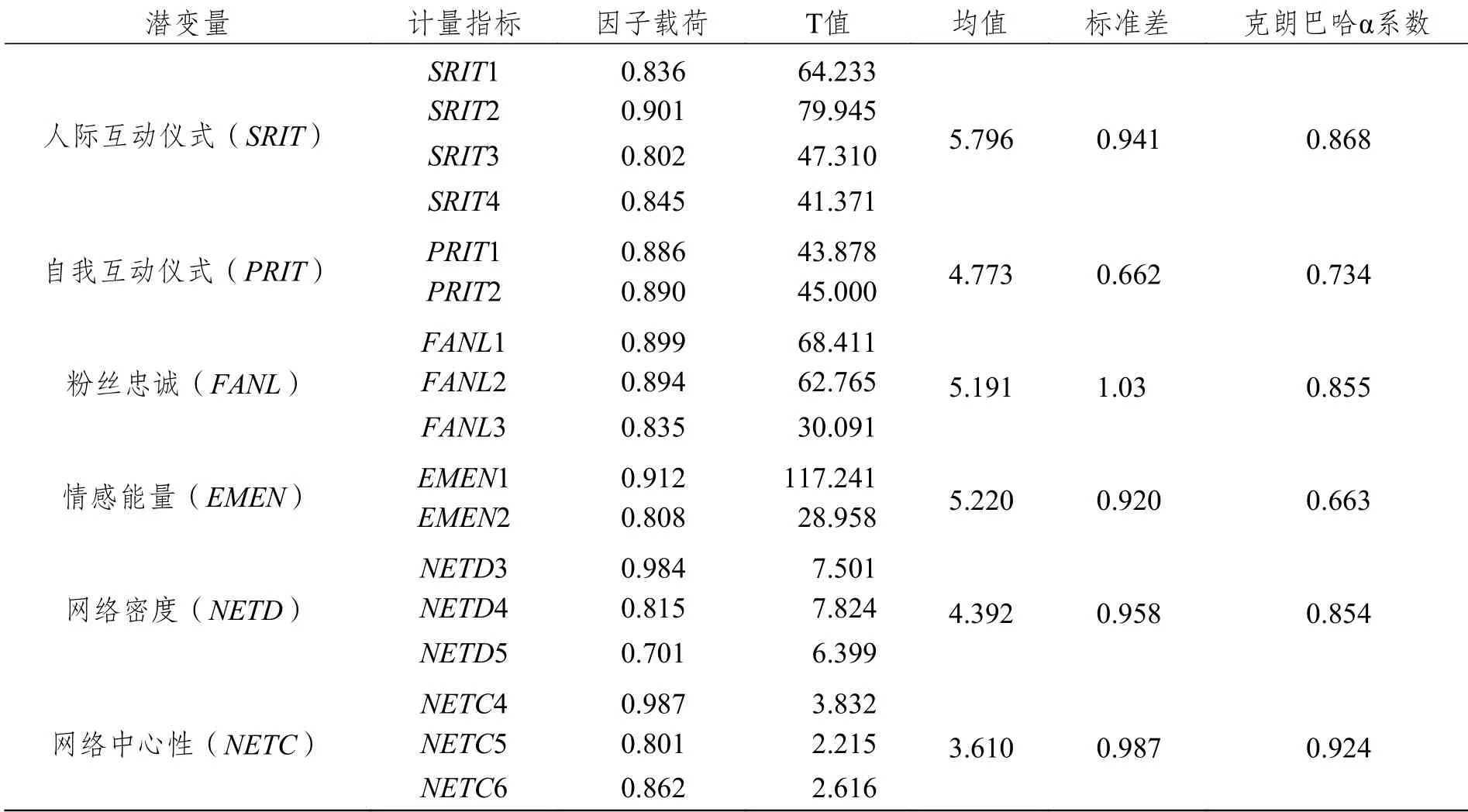

本文采用主成分分析法,严格按照探索性因子分析规范步骤,对包含27个指标的312个有效数据做了探索性因子分析。我们对因子载荷小于0.4,或同时在两个以上因子载荷大于0.4的指标予以剔除。此外,我们还辅以指标间距离测量来帮助抽取因子。最终,我们保留了17个指标,共抽取出6个因子。对这17个指标进行因子分析的结果显示,Bartlett球形检验结果显著(Sig.=0.000),KMO值为0.687且可以接受。6个因子特征根均大于1,总解释方差为80.616%。6个因子刚好反映了本文的6个关键变量,即人际互动仪式、自我互动仪式、粉丝忠诚、情感能量、网络密度和网络中心性。其中,人际互动仪式和自我互动仪式因子的成功提取,使得本文的假设1得到支持,即在品牌社群中,社群互动仪式包含人际互动仪式和自我互动仪式两个维度。上述6个因子的因子载荷、T值、均值、标准差和信度系数如表2所示。

为确保各个研究构念适合做进一步检验分析,我们对各变量内部一致性信度、收敛效度和判别效度等进行检验。关于测量模型内部一致性信度通常采用克朗巴哈α系数来判断,该系数越接近于1,表示信度越高,一般认为其大于0.5即可做进一步分析。本文变量的总克朗巴哈α系数为0.791;各变量克朗巴哈α系数如表2所示,最小值为0.663,最大值为0.924,说明各变量内部一致性信度较高,适合做进一步假设检验。

表 2 各潜变量的因子载荷、T值、均值、标准差和信度系数

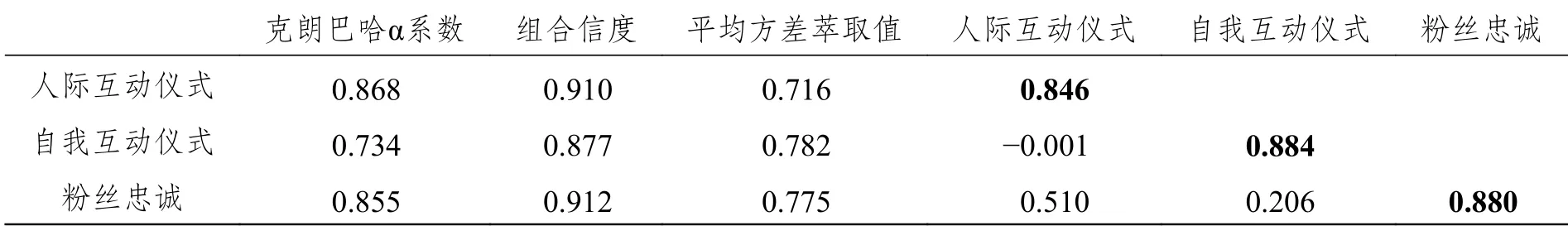

为检验各个变量准确反映所测量事物的程度,我们进一步开展了效度分析,具体包括内容效度、表面效度和建构效度等。在最初问卷设计过程中,我们针对每一个测量指标设计均尽可能借鉴具有良好信效度的现成量表,并在此基础上结合实际研究情境进行修改。而且,对每一个测量指标的文字表述也追求言简意赅,通俗易懂。问卷初稿编制完成后,我们请身边球迷朋友试填问卷并反馈意见。结合预调研问卷统计分析,我们又进一步修订和完善初始问卷,最终形成正式调查问卷。在正式调查问卷中,一个指标只问一个问题,每个测量指标都尽可能清晰易懂。总体上,我们的问卷设计流程比较规范严密,以保障测量指标具有较高的内容效度和表面效度。建构效度主要通过收敛效度和判别效度来体现,它反映了由理论产生变量间关系的能力。我们使用平均方差萃取和组合信度来测定收敛效度,如表3所示,各个变量平均方差萃取值均在0.7以上,而组合信度则均在0.85以上,反映这些测量指标具有很好的收敛效度。关于判别效度检验,我们通过比较各个潜变量平均方差萃取值平方根与相对应变量间相关系数值的大小来进行鉴定。当两个变量平均方差萃取值平方根大于其相关系数时,判别效度较高,表明这两个变量间有足够区分。从表3中斜对角线加粗数据可以看出,平均方差萃取值平方根均大于所对应的相关系数,表明本文的6个关键变量间区分都比较明显,测量指标具有很高的判别效度。综上分析,本文的测量模型具有很高的信效度水平,适合做进一步的检验分析。

表 3 各潜变量的相关系数和效度指标

(二)社群互动仪式影响粉丝忠诚的主效应检验

社群互动仪式影响粉丝忠诚是本文的基础问题,有必要首先对该主效应进行检验。我们将人际互动仪式、自我互动仪式和粉丝忠诚引入模型,然后采用偏最小二乘法(PLS)来建立结构方程模型,表4和图1呈现了本次检验的结果。

如表4所示,3个变量的克朗巴哈α信度系数介于0.734—0.868之间,组合信度系数介于0.877—0.912之间,平均方差萃取值平方根均大于对应的相关系数。这表明3个变量测量模型均达到信效度检验标准,适合进一步做结构方程模型分析。从图1可以看出,人际互动仪式对粉丝忠诚的直接影响系数为0.512,对应T值为17.305;自我互动仪式对粉丝忠诚的直接影响系数为0.210,对应T值为8.134,两者共同影响粉丝忠诚的解释方差R平方为0.304。这表明人际互动仪式和自我互动仪式对粉丝忠诚存在显著的正向影响作用。该主效应检验支持本文的假设2a和假设2b,即在品牌社群或粉丝社群中,人际互动仪式和自我互动仪式对粉丝忠诚均有显著的正向影响作用。

表 4 社群互动仪式影响粉丝忠诚主效应的测量模型检验

(三)情感能量的中介效应检验

在检验社群互动仪式影响粉丝忠诚主效应之后,笔者希望进一步揭示其背后的作用机制。基于柯林斯互动仪式链理论,我们选择情感能量作为媒介社群互动仪式影响作用的关键变量,将情感能量引入主效应模型,同样采用偏最小二乘法(PLS)来建立结构方程模型。分析结果见表5和图2。

由表5可见,4个变量克朗巴哈α信度系数均大于0.66,组合信度系数均在0.85以上,平均方差萃取值平方根均大于所对应的相关系数。因此,情感能量中介效应测量模型达到信效度检验标准,适合进一步做结构方程模型分析。由图2可见,将情感能量引入模型后,人际互动仪式影响情感能量的路径系数为0.456,对应T值为21.235;自我互动仪式影响情感能量的路径系数为0.263,对应T值为20.085。这表明人际互动仪式和自我互动仪式对情感能量存在显著的正向影响作用,两者能够共同解释情感能量方差R平方为0.276。同时,情感能量对粉丝忠诚也存在显著的正向影响,其路径系数为0.043,对应T值为2.514。此外,我们还参照Preacher等(2008)关于SebelTest的检验方法,对情感能量中介效应做进一步检验。如图2,计算出z值分别为2.497(p-value≤0.013)和2.495(p-value≤0.013),显著性可以接受。上述分析表明情感能量中介效应存在,这使本文的假设3得到支持。但这种中介效应似乎有些微弱,人际互动仪式直接影响粉丝忠诚的路径系数为0.490,对应T值为33.802;自我互动仪式直接影响粉丝忠诚的路径系数为0.190,对应T值为14.138,表明社群互动仪式对粉丝忠诚的直接影响依然十分显著。所以,总体可以判断情感能量在社群互动仪式影响粉丝忠诚中起部分中介作用。在社群互动仪式影响粉丝忠诚的作用机制中,还潜存着更重要的有待挖掘的媒介变量。

图 1 社群互动仪式—粉丝忠诚主效应模型

表 5 中介效应检验中各潜变量的相关系数和效度指标

图 2 情感能量中介效应模型

(四)网络密度和网络中心性的调节效应检验

在品牌社群中,关系网络结构对社群成员的影响不容忽视。所以,本文进一步探究网络密度和网络中心性的调节效应,并采用偏最小二乘法(PLS)建立结构方程模型。在统计分析过程中,我们依次探究了“人际互动仪式与网络密度交互项”“自我互动仪式与网络密度交互项”,以及“人际互动仪式与网络中心性交互项”“自我互动仪式与网络中心性交互项”对情感能量和粉丝忠诚的影响。但结果发现,只有“人际互动仪式与网络密度交互项”和“自我互动仪式与网络密度交互项”对情感能量有显著正向影响。下面,通过表6和图3对网络密度的调节效应做进一步解释说明。

表 6 调节效应检验中各潜变量的相关系数和效度指标

如表6,5个变量克朗巴哈α信度系数介于0.663到0.868之间,组合信度系数均超过0.855,平均方差萃取值平方根也均大于对应的相关系数。这表明网络密度调节效应测量模型达到信效度检验标准,适合进一步做结构方程模型分析。如图3,网络密度对人际互动仪式影响情感能量的调节效应系数为0.379,对应T值为5.859;网络密度对自我互动仪式影响情感能量的调节效应系数为0.233,对应T值为4.827。这表明人际互动仪式和自我互动仪式对情感能量的影响作用均随社群成员网络密度的提升而增强。整个模型对情感能量和粉丝忠诚的解释方差R平方分别为0.298和0.109。该分析结果支持了本文的假设4,即参与主体所处关系网络结构密度越高,其社群互动仪式影响情感能量的作用就越强。但本文的假设5,因在检验中相关系数不显著而未能得到支持。

图 3 网络密度调节效应模型

五 结论及引申

本文以球迷社群为研究对象,通过实地调研和统计分析,对社群互动仪式影响粉丝忠诚的作用机制进行了探索性研究。我们发现,社群互动仪式包含人际互动仪式和自我互动仪式两个维度,本文的假设1得到证实。同时,在实证分析中我们还发现,无论是人际互动仪式还是自我互动仪式,它们对粉丝忠诚都具有显著正向影响作用,这也很好地支持了本文的假设2。为进一步解释该影响机制,基于互动仪式链理论,本文将情感能量引入分析模型,发现其在社群互动仪式和粉丝忠诚间起显著正向影响作用,但该中介效应有限,仅起部分中介作用。这在支持本文的假设3的同时又提出一个新问题,即在社群互动仪式和粉丝忠诚之间还有中介变量有待揭示。在品牌社群研究中,社群成员间形成的关系网络结构对每个社群成员的影响不容忽视。由此,本文进一步探索网络密度和网络中心性两个关系网络结构属性变量的调节作用,但仅发现网络密度对社群互动仪式影响情感能量存在显著的正向调节作用。在品牌社群关系网络结构中,高网络密度社群成员社群互动仪式对其情感能量的影响作用也更强。所以,本文的假设4得到支持,但假设5因网络中心性影响不显著未能得到支持。

以往关于消费仪式的研究多是定性探讨某一个或某一类仪式化行为特征及其影响。在此基础上,本文尝试对社群互动仪式做定量化实证检验,探索推进消费仪式研究定量化。这一尝试拓展了消费仪式研究方法和空间,将有助于更加深入、具体地揭示仪式化行为对消费心理和行为的影响。而且,本文通过实证检验支持了社群互动仪式对粉丝忠诚存在显著的正向影响作用,这为揭示品牌社群影响社群成员忠诚意愿提供了新的理论解释路径。在进一步对其作用机制进行分析时,我们发现情感能量仅起到部分中介作用,这又提出一个重要的值得研究的问题,即在社群互动仪式和粉丝忠诚之间究竟还有哪些变量起关键中介作用?本文在解释前一困惑时又发现并提出新研究问题,这将进一步推进品牌社群研究理论的深度。在实践价值方面,从社群互动仪式到粉丝忠诚的解释路径将为企业提供新营销启示。在互联网时代或社群化时代,企业经理们都希望能够吸引更多消费者成为品牌粉丝。吸引粉丝加入很重要,但更重要的是要维护并将其转化为铁杆粉丝。那么,如何才能将消费社群中的那些“僵尸粉”和“普通粉”转化为“铁杆粉”和“死忠粉”呢?本文的管理启示是,企业经理应注意挖掘自身品牌社群中那些已经形成的仪式化行为,或直接设计并努力培育与自身品牌个性相匹配且适合粉丝社群的仪式化互动行为。在培育社群互动仪式中,要注意那些在社群关系网络结构中网络密度比较高的社群成员,他们最容易受到影响,同时也具有更大影响力去影响其他社群成员。

本文是消费仪式领域的一项探索性研究,不免存在不足和局限。首先,网络中心性影响作用未得到证实,有待后续做进一步检验。其次,本文的调查对象主要是球迷群体,这在代表性上有一定局限,后续研究需要通过更多样本来进一步验证和支撑社群互动仪式影响作用。最后,在本文揭示社群互动仪式作用机制中,情感能量仅起到部分中介作用,尚有中介变量有待探究和检验。可见,后续研究还有更广阔空间有待挖掘。