广义论证视域下朱熹论辩逻辑体系的考察

2021-05-29郎需瑞

郎需瑞

1 引言

“广义论证”是指“在给定的社会文化情境中,主体依据社会规范或规则进行的语言博弈,旨在从前提出发促使参与主体拒绝或接受某个结论”([10],第37页)。或者说,“广义论证”是“某一社会文化群体的成员,在语境下依据合乎其所属社会文化群体规范的规则生成的语篇行动序列;其目标是形成具有约束力的一致结论”([11],第8 页)。广义论证视域下的中国古代逻辑史研究是除西方传统逻辑研究范式、符号学研究范式外,中国古代逻辑史研究的有益尝试,对深化中国古代逻辑研究具有重要的启发意义。

其中,中国古代逻辑史研究首先需要对“逻辑观”“文献史料”“研究方法”等基础问题进行界定。从广义论证“逻辑观”看“中国古代逻辑史所要研究的是中国古代社会中具有说理功能的社会互动的规则集合”([12],第105 页);从“文献史料”看“中国历史上出现的广义论证、广义逻辑或广义逻辑学都是中国古代逻辑史的研究对象,任何涉及上述对象的中国古代文献都是中国古代逻辑史资料”([12],第105 页);从“研究方法”看,运用“以中释中”的方法“站在中国本土文化的立场上描述中国古代逻辑的本来面貌”([12],第105 页)。近年来,随着广义论证观念的不断厘清,理论框架的不断完善,基于广义论证下中国古代逻辑史的研究成果日渐丰赡(如[7,21,27])。但不可否认的是,广义论证视域下的中国古代逻辑史研究仍面临着“怎样深化”与“如何拓展”等问题。

我们认为,深化、拓展广义论证视域下的中国古代逻辑史研究,除了在“逻辑观”上有所改进,反思“以西释中”的研究方法外,“文献史料”的占有也应当典型、全面。所谓的“典型”就是发掘中国古代经典的逻辑史料,尤其是以往中国古代逻辑史的研究史料;所谓的“全面”则是从中国古代逻辑通史的角度全面考察。综观当前广义论证视域下中国古代逻辑史研究,主要集中在先秦两汉时期,对先秦两汉以降,尤其是宋代理学的逻辑史料鲜有提及,这与理学在中国古代史的历史地位以及其中丰富的逻辑史料是不相符合的,故而也难以揭橥“中国古代逻辑”的整体面貌与阶段特征。按此,本文选取宋代具有“典型”1意义的朱熹理学逻辑作为研究对象,以期进一步深化、拓展广义论证视域下的中国古代逻辑史研究。

2 朱熹理学“传统逻辑”思想研究的回顾与反思

清末民初,西方传统逻辑传入中国,经刘师培、梁启超、胡适、严复等人的努力,逐渐形成了独立的“中国古代逻辑”研究领域。在这一过程中,对朱熹理学传统逻辑思想的探究一直延续至今。从研究过程来看,大致可以分为三个阶段:

其一,初始研究阶段。该阶段学者们对朱熹传统逻辑思想的研究主要是以西方传统逻辑观为依据,以朱熹《大学》集注中的“格物致知”思想为史料而进行“据西释中”的诠释。或如,1902 年,梁启超将朱熹《大学》中的方法与培根的归纳法相比较,认为朱熹“其论精透圆满,不让倍根。但朱子虽能略言其理,而倍根乃能详言其法。”([15],第4 页)1922 年,胡适在《先秦名学史》导论“逻辑与哲学”中提到:“程氏兄弟及朱熹给‘格物’一语的解释十分接近归纳方法:即从寻求事物的理开始,旨在借着综合而得最后的启迪。但这是没有对程序作出详细规定的归纳方法。”([8],第5 页)随后的虞愚在《中国名学》(1937)中认为朱熹的格物致知说“大体而言,似能与西洋归纳逻辑相比,然详细其实义,则未免为似是而非之谈,盖如何即物穷理?又如何即凡天下之物莫不因已知之理而益穷之,以求乎至极?均未见精确之步骤,宜其只成格物之说,而未能发生自然科学之效用也”([25],第49 页)。章士钊在其《逻辑指要》(1943)中指出:“儒家格致之义,于逻辑有可通处。……故朱子曰:至于用力之久,而一旦豁然贯通焉。”([28],第404 页)。上述研究旨在说明朱熹有传统逻辑思想,只不过朱熹没有像西方传统逻辑那样进行形式化的刻画。

其二,拓展与深化研究阶段。或如,20 世纪70、80 年代,汪奠基在《中国逻辑思想史》(1979)“宋明哲学中的逻辑思想”一章中认为,朱熹在“即物穷理”“格物致知”中重视“推致”的逻辑方法,其“‘理一分殊’之说在逻辑思想上,提出了一套形而上学的演绎系统理论”([20],第297 页)。李匡武主编的《中国逻辑史》(唐明卷)(1989)指出,朱熹有一套从博览到精密分析的学风,在“循序渐进”上颇有逻辑的要求,“格物致知”以及“推而通”的方法是他逻辑思想的重要内容,其逻辑思想基本上是演绎的一套体系,“他把前代理学家们的一些观点进行了综合集中,从体系上说,更臻完整。特别是在认识方法上提得更为具体了,在逻辑上有了较为系统的阐述。固然他是立足在唯心论的哲学基础之上的,但从体系上说却是比较完备的,因而影响也很大”([14],第106 页)。此外,温公颐、崔清田主编的《中国逻辑史教程》(2012)中把“自下面做上去”看作是一种归纳法,“自上面做下来”看作是一种演绎法,并认为归纳法和演绎法的理论依据是源自“理一分殊”理论中的合理因素,对于两者之间的关系本书也提到朱熹已经清楚的认识到“演绎法的前提来自归纳法的结论”([22],第261 页)。这一阶段,对朱熹逻辑思想的研究在研究史料上进行了进一步的发掘,开始初步构建朱熹传统逻辑体系,但这种构建也是基于西方传统逻辑体系而进行的,始终没有摆脱“据西释中”的囿限。

国外单独对朱熹传统理学逻辑思想进行的研究并不多见,研究者以日韩学者为主,主要从传统逻辑的应用角度切入,在逻辑观、研究史料、研究方法上与国内同时期的研究基本一致。比如,日本学者早坂俊广在其《朱熹“推”的逻辑及其射程》([26],第40-59 页)一文中,对朱熹“格物致知”中的类推思想进行了简要介绍;韩国学者金永植在其《朱熹的自然哲学》中,认为朱熹提及一些现象往往不是为了现象本身,而是为了现象之外的目的。他“往往是在论及道德与社会问题时才提及它们,用一些人所共知的自然现象来与复杂而困难的道德社会问题作类比”([9],第3 页)。金永植在其《朱熹“格物致知”中的类推思想》([1])一文中,也就类推方法进行了分析。

其三,反思探索阶段。近年来,针对以往对朱熹传统逻辑思想进行“据西释中”研究的弊病,有学者提出可以从广义论证的角度对“朱陆之争”进行诠解([12],第105 页),为朱熹逻辑思想研究提供了新的路径。但遗憾的是,他们对此尚未展开详细论述,更未曾涉及广义论证视域下朱熹逻辑思想进行全面解析。

我们认为,从广义论证的角度深化朱熹的逻辑思想研究不失为一种可行的路径,既可以避免以往“据西释中”研究的弊端,又能够将朱熹的逻辑进行“本土化”的论述,从而进一步揭示朱熹逻辑结构体系及其特征。依据“广义论证”理念,朱熹的“逻辑”是指朱熹理学思想中“具有说理功能的社会互动的规则集合”;逻辑史料主要涉及理学“广义论证理论”与理学“广义论证实践”两个方面,前者包括朱熹理学论证的方法、规则;后者则主要涉及朱熹与同时代学者之间的学术论辩实践等等。按上,我们可以运用“以中释中”的方法,对朱熹的逻辑思想,尤其是其理学逻辑论证规则与论辩实践进行发掘、解析,重新考察广义论证视域下的朱熹论辩逻辑体系,促进广义论证视域下朱熹逻辑思想的深入探究。

3 广义论证视域下朱熹论辩逻辑规则的厘清与体系的建构

3.1 “名义界分”以“使事物之名,各得其正而不紊”

在朱熹那里,“名”有“总名”“统名”等表述。比如,“道是统名,理是细目”([29],第14 册,第236 页),“性是理之总名,仁义礼智皆性中一理之名”([29],第14 册,第228 页)等等,此处“道”“性”等都是总括之名。在朱熹看来,很多时候“总名”是难以判定的。“名义之语极难下。如说性,则有天地之性,气质之性。说仁,则伊川有专言之仁,偏言之仁。此等且要默识心通。”([29],第14 册,第234 页)按照朱熹的意思,只有说得出,又能够通过命名对事物进行的明确界定,才能够认识的分明,但“性”“仁”“心”等名义难以界定,需要“默识心通”。

不仅如此,“名”与“名”之间也具有相似性,这种相似性的存在就会很容易造成认识上的混乱。“盖凡物之类,有邪有正,邪之与正,不同而必相害,此必然之理也。然其显然不同者,虽相害而易见,惟其实不同而名相似者,则害而难知。易见之害,众人所能知而避之;难知之害,则非圣智不能察也。是知圣人于此三者,深恶而力言之,其垂戒远矣。”([29],第6 册,第883-884 页)意即,世间之物,有邪与正之分,邪与正不同而互相伤害,这是必然的道理。显然不同的事物其相害之处也容易看见,只有“实”不同但“名”却相似的事物,其危害难以知晓。容易看见的危害,众人能够知晓并予以规避,难以知晓的危害,只有圣人才能够察觉。上述“名”之难以判定以及相似难知的情况,使得“名义未善”“名义失”“名义未正”等现象普遍存在。

据上,朱熹提出了“名义界分”的论辩逻辑规则,即在朱熹的认知世界里,只有将“名”进行分析区别,使其有各自的着落,才能够真正将其把握,最终“使事物之名,各得其正而不紊”。([29],第6 册,第813 页)

大凡理会义理,须先剖析得名义界分各有归着,然后于中自然有贯通处。虽曰贯通,而浑然之中所谓粲然者,初未尝乱也。今详来示,似于名字界分未尝剖析,而遽欲以一理包之,故其所论既有包揽牵合之势,又有杂乱重复、支离涣散之病。([29],第22 册,第1918 页)

朱熹门人在编纂《语类》时,在开篇门目中也强调了“明夫名义”的重要性。“古人之学必先明夫名义,故为学也易,而求之不差。后世名义不明,故为学也难,盖有终身昧焉而不察者,又安能反而体之于身哉!”([29],第14 册,第107-108 页)这段引文是黄士毅所总结的。在黄氏看来,古人学问首先要使得“名义”界分明了,只有如此这般,为学才能容易,所追求的事物才不会出现差错。可惜的是,后世对于“名义”不甚明了,因此为学很难。故而黄士毅又认为,如果终身不能够明确地识察名义,就不能够对名义进行体悟,黄士毅关于“名义”的认识与朱熹的原意是相一致的。如何才能够满足“名义界分”的规则?朱熹提出了自己的方法,这些方法实际上应该是朱熹有关“名”的界定及划分的逻辑认知自觉。

其一,“得其名,得其所有名”。在朱熹看来,要使得“名义界分”不仅要“得其名”,而且还要“得其所以名”,如果“得其名”而不“得其所以名”,就会导致“名实”相分,空言其说。“得其名而不得其所以名,则仁或流于姑息,敬或堕于阿谀,孝或陷父,而慈或败子,且其为信,亦未必不为尾生、白公之为也。”([29],第6 册,第520 页)在朱熹那里,“得其所以名”对于真正正确地“名义界分”更为重要,是实现后者的必要条件之一。

其二,辨别“名字”之同异。朱熹认为在解释文字意义及其名义时,应当知晓其名字训义之所以不同的原因,才能见到与其所以同的缘由。“须各晓其名字训义之所以异,方见其所谓同。”([29],第14 册,第620 页)他还说:“凡看道理,须是细心看他名义分位之不同。通天下固同此一理,然圣贤所说有许多般样,须是一一通晓分别得出,始得。若只笼统说了,尽不见他里面好处。”([29],第14 册,第621 页)即在解释事物名义的时候,同样需要细心看它名义分位的不同,尽管天下“一理”,但是圣人名言各自具有分殊含义,需要一一通晓分别,只有这样才能有所获得,如果仅仅是笼统的说,则见不到它里面的精义之处。“凡看文字,诸家说有异同处,最可观。谓如甲说如此,且挦扯住甲,穷尽其词;乙说如此,且挦扯住乙,穷尽其词。两家之说既尽,又参考而穷究之,必有一真是者出矣。”([29],第14 册,第350 页)通过比较异同,则对事物之名义才会有准确的把握。

其三,防止不当“名义比类”。朱熹指出,“伦类若通,则其先后彼此展转参照,足以互相发明”([29],第23 册,第2848 页),但是在进行比类的过程中,要充分的进行分析区别,防止名义的牵强比类之说。“因有援引比类说忠恕者,曰:‘今日浙中之学,正坐此弊,多强将名义比类牵合而说。要之,学者须是将许多名义如忠恕、仁义、孝弟之类,各分析区处,如经纬相似,使一一有个着落。将来这个道理熟,自有合处。譬如大概举南康而言,皆是南康人,也却须去其间识得某人为谁,某人在甚处,然后谓之识南康人也。’”([29],第15 册,第1003 页)朱熹批评浙中之学在解释事物名义时多将名义进行比类牵合,只有将事物之名义一一“有个着落”,才能够在此基础上进行类推,得其名义。

其四,获得关于事物的“真知”。事物名义“不可含糊,亦要理会得个名义着落”([29],第14 册,第192 页),因此需要获得关于事物“名义”的“真知”。朱熹指出,读书时理会事物的“名义”是首要的,“学者观书,先须读得正文,记得注解,成诵精熟。注中训释文意、事物、名义,发明经指,相穿纽处,一一认得,如自己做出来底一般,方能玩味反复,向上有透处。若不如此,只是虚设议论,如举业一般,非为己之学也”([29],第14 册,第349 页)。如果不去反复理会“名义”,就会“虚设议论”,与“为己之学”相违背。在反复理会“名义”并对其精熟理解后,我们需要获得对“事物”名义的“真知”,“致知所以求为真知。真知,是要彻骨都见得透”([29],第14 册,第462 页)。“真知”必须是建立在对事物“名义”透彻理解基础之上,只有这样,真伪、是非、虚实才能够界定分明,“虚实真伪是非处,且要剔脱分明”([29],第14 册,第393 页)。也只有如此,才能够实现“理明”,“要理明学至,不为邪说所害,方是见得道理分明。圣贤真可到,言话真不误人”([29],第18 册,第3836 页)。由此可看出,朱熹重视“真”道理,“道理要见得真,须是表里首末极其透彻,无有不尽,真是得是如此,决然不可移易,始得。不可只窥见一班半点,便以为是”。([29],第18 册,第3686 页)所谓的“真”即要透彻的理解事物之名理,而非窥见一点。

3.2 “知言穷理”以“辨是非,别邪正,决疑似”

孟子的“四辞”思想是在《孟子·公孙丑上》第二章《知言养气章》中提出来的,这一章中的“我知言,我善养吾浩然之气”([24],第51 页)等思想为理学家所推崇。朱熹认为:“孟子‘养气’一段,某解说字字甚仔细,请仔细看。”([29],第15 册,第1716 页)并且朱熹指出了“知言”与“养气”的关系:“知言,然后能养气”。

孟子说养气,先说知言。先知得许多说话,是非邪正。都无疑后,方能养此气也。

知言养气,虽是两事,其实相关,正如致知、格物、正心、诚意之类。若知言,便见得是非邪正。义理昭然,则浩然之气自生。([29],第15 册,第1708 页)

由此能够看出,在朱熹那里,“知言”是“养气”的前提,只有“知言”后才能够见得是非邪正,才能够“养气”。并且,在朱熹看来,“知言养气”一章的重点是在“知言”上,只有“知言”才能够辨别是非曲直,见得道理分明。

公孙丑问孟子,何谓知言?孟子答曰:“诐辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷。”([24],第53 页)朱熹对此进行了详细的诠释,他认为,“诐辞”即偏颇之辞。“诐是偏诐,只见得一边。此理本平正,他只说得一边,那一边看不见,便是为物蔽了。字凡从‘皮’,皆是一边意。如‘跛’是脚一长一短,‘坡’是山一边斜。”([29],第15 册,第1743 页)“淫辞”即放荡之辞,其说虚大,因此陷溺。“‘淫辞知其所陷’。陷是身溺在那里,如陷溺于水,只是见水而不见岸了。”([29],第15 册,第1743 页)“邪辞”则是离于正道之辞,遁词则是逃遁之辞。总之“诐是偏诐,说得来一边长,一边短。其辞如此,则知其心有所蔽矣。淫是放荡,既有所蔽,说得来渐次夸张。其辞如此,则知其心有所陷矣。邪辞,是既陷后一向邪僻离叛将去。遁词,是既离后走脚底话”([29],第15 册,第1745 页)。

在解释孟子的“四辞”思想后,朱熹对其进行了进一步的发展,提出了“四者相因”的理论。朱熹认为诐辞、淫辞、邪辞、遁词四者是“相因”的,而并非是孤立存在的,四者有次序之别,但无彼此之分。“‘诐淫邪遁’四字有次序,而无彼此之分。如杨、墨、释、老之言,无不具此四者,然今亦未易遽论也。”([29],第22 册,第2065 页)所谓的“无彼此之分”就是指诐辞、淫辞、邪辞、遁辞“四者相因”:“诐,偏陂也。淫,放荡也。邪,邪僻也。遁,逃避也。四者相因,言之病也。蔽,遮隔也。陷,沉溺也。离,叛去也。穷,困屈也。”([29],第6 册,第284 页)基于对“四辞”的认识,朱熹又进一步提出了“正辞”的论辩逻辑规则:

正辞,便只是分别是非。([29],第16 册,第2581 页)

正辞,言是底说是,不是底说不是,犹所谓正名。([29],第16 册,第2581 页)

“正”就是要区分是非,其实质就是要辨别言语之是非曲折。“言有似是而实非者,有似非而实是者,非好之笃、玩之深而辨之明者,或未能无误也”([29],第22 册,第2331 页),语言有似是而非者,此种言论不可不察。朱熹站在理学的立场上解释“知言”,并以此来辨别是非,正是因为“今人不是不理会道理,只是不肯子细,只守着自底便了,是是非非,一向都没分别。如诐淫邪遁之辞也不消得辨,便说道是他自陷自蔽自如此,且恁地和同过也不妨”([29],第15 册,第1396页),所以要识得其理,“分别得分明”。“孟子亦说道:‘我知言:诐辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷。’这不是分别得分明,如何得胸次恁地暸然?天下只是个分别是非。若见得这个分明,任你千方百计,胡说乱道,都着退听,缘这个是道理端的着如此。”([29],第15 册,第1093-1094 页)概言之,天下事物的道理要分别出是非,是非见得分明,那么任凭别人怎样胡乱言语,都能够分辨出其中的对与错,尽管他人言语千姿百态,只要自己对于是非有着明确的认识,他人言语中不合道理之处都无所逃遁,最终得以“辨是非,别邪正,决疑似”([16],第25 页)。

从朱熹上述“名义界分”“知言穷理”的目的来看,其最终是要区分事物名义、言辞的是非正邪,而评判是非正邪的标准往往看其是否符合事物之“正理”([29],第14 册,第335 页)或者“中底道理”:“须是剖决是非邪正,却就是与正处斟酌一个中底道理。若不能先见正处,又何中之可言”([29],第16 册,第2240 页),“正理”或者“中底道理”是指符合事物本身的“所以然”与“所当然”,也就是说,诠释事物之名义与论说事物之言辞必须“皆当乎理”([29],第14 册,第933 页),对于“失是非之正,害义理之公,以乱圣经之本指,而坏学者之心术”([29],第1 册,第371 页)等“悖理”([29],第17 册,第3334 页)现象,应当杜绝。在朱熹看来,“正理”作为评判是非正邪的标准,是不言自明、不容置疑的,“未有天地之先,毕竟也只是理。有此理,便有此天地;若无此理,便亦无天地,无人无物,都无该载了!”([29],第14 册,第114 页),“理”不因事物的变迁而变化,不因意志的变化而转移,当然这里的“理”是“理一”之“理”而非“分殊”之“理”。朱熹将“名”、“辞”与“理”紧密结合,与先秦时期儒家“名实”、“四辞”理论等已不尽相同,彰显了其以“理”为核心的名辞说理特征。

3.3 广义论证视域下朱熹论辩逻辑体系的建构

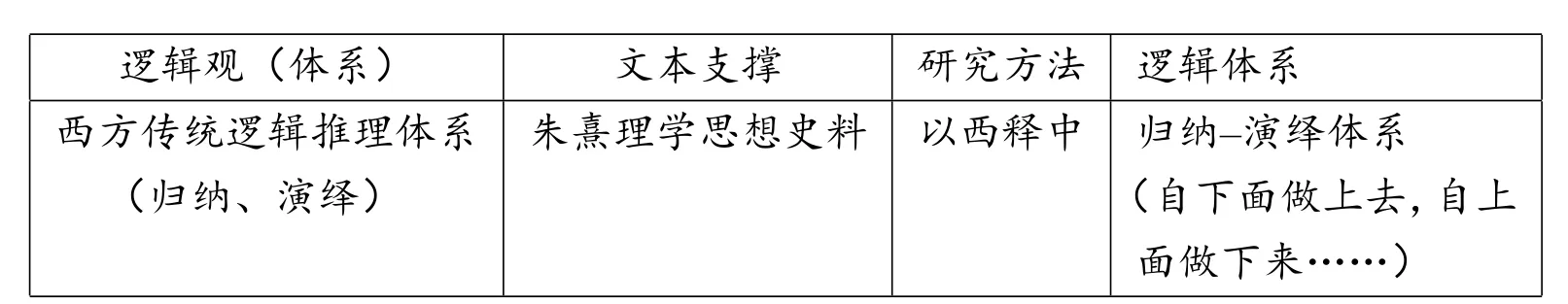

如上所述,20 世纪70、80 年代,学界已经开始关注朱熹的逻辑思想体系,或如汪奠基在《中国逻辑思想史》中认为朱熹“提出了一套形而上学的演绎系统理论”([20],第297 页);李匡武等在《中国逻辑史》(唐明卷)中指出:“朱熹的逻辑思想基本上是演绎的一套体系”([14],第106 页)等等;这种演绎体系的构建过程可以用图示(1)表示。

图示(1)

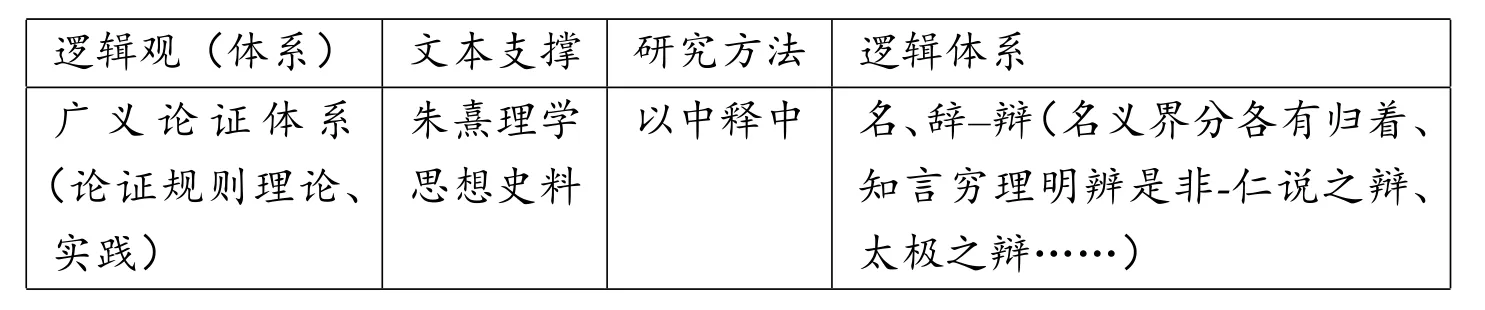

近年来,中国逻辑史学界在进行广义论证视域下中国古代逻辑史研究的同时,出现了探究“中国古代名辩学的结构体系”等相关成果,有学者还提出了先秦逻辑“正名-用名”的结构体系,“正名”是确立名之所指,体现名的哲学功能;“用名”表现在具体的论证中,反映论证者对名的正确使用问题。([27],第44 页)上述研究为深化广义论证视域下中国古代逻辑研究提出了新的要求,广义论证视域下中国古代逻辑研究应当由“逻辑史”研究转向“逻辑”研究,其中包括逻辑结构体系的构建。从广义论证的本土化研究程序来看,其涉及五个阶段:论证相关社会文化背景信息搜集,开展论证的田野调查,分析数据提出候选论证规则,候选规则辩护或解释,验证规则([11],第18-20 页)。按上,结合朱熹的论辩实践,我们可以借助广义论证理论,将其论辩逻辑体系用图(2)解析如下:

图示(2)

与西方传统逻辑视域下朱熹逻辑思想体系的构建(1)相比,广义论证视域下朱熹逻辑体系已经不再单纯的局限于朱熹的推理体系,而是通过对朱熹论辩逻辑相关社会文化背景信息的搜集以及田野式的调查,将其放在中国本土的文化环境中进行构建;其广义逻辑体系中的“名”“辞”不再是西方传统逻辑意义下的“概念”“判断”,主要是指“名”“辞”的相关逻辑规则,“辩”也不再是西方传统意义下的“推理”,而是基于“名”“辞”规则进行的分析论证,当然,这些规则是通过分析数据提出来的,需要对这些规则进行辩护、解释与验证。

概言之,从广义论证的角度来看,朱熹的论辩逻辑是以“名义界分”“知言穷理”等说理论证规则的集合。其中,“名义界分”等是从正面描述论辩的规则,以“事物之名,各得其正而不紊”为旨归;“知言穷理”是从反面诠解论辩的规则,以“辨是非,别邪正,决疑似”为目的。基于上述正、反两面的论辩逻辑规则,朱熹同陆九渊、张栻等人围绕“太极”“仁说”([19],第275 页)等辩题的具体论辩实践,构建起“名、辞-辩”的论辩逻辑体系。

4 基于广义论证视域下朱熹论辩逻辑体系下的论辩实践解析

4.1 朱熹由“中和旧说”向“中和新说”的转变

“中和问题”问题又称“已发”“未发”问题,其源于《中庸》中的“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和”,朱熹由“丙戌之悟”到“己丑之悟”的转变即是由“心为已发,性为未发”的“中和旧说”转变为“心贯乎已发、未发”的“中和新说”。

从朱熹《中和旧说序》中可以看出,其关于“中和”思想的理解发生过两次转变:第一次转变即“丙戌之悟”。朱熹认为“人自婴儿以至老死,虽语默动静之不同,然其大体莫非已发,特其未发者为未尝发耳”([29],第24 册,第3634页),也就是说人的一生自婴儿到老死,无论是语默动静,都是心之已发在作用,人心在任何时候都处在“已发”的状态,“未发”不是指“心”,而应当指心之本体“性”,只有“性”才是不动的“未发”。朱熹获得这种认识后“自此不复有疑,以为《中庸》之旨果不外乎此”([29],第24 册,第3635 页),但这种“心为已发,性为未发”的认识很快就被推翻,于是有了第二次转变,即“己丑之悟”。

乾道己丑年春,朱熹与蔡季通“问辩之际,予忽自疑,斯理也”([29],第24册,第3634 页)。于是朱熹“复取程氏书,虚心平气而徐读之,未及数行,冻解冰释,然后知情性之本然、圣贤之微旨,其平正明白乃如此。而前日读之不详,妄生穿穴,凡所辛苦而仅得之者,适足以自误而已。至于推类究极,反求诸身,则又见其为害之大,盖不但名言之失而已也。”([29],第24 册,第3635 页)通过阅读二程关于“中和”的论述,朱熹感觉“冻解冰释”,意识到自己以前对“中和”的理解“妄生穿穴”,造成了“名言之失”,于是对性、情本然之名义,圣贤之微旨进行了新的界定。

由“旧说”到“新说”其实质上是基于论辩逻辑规则而进行的转变,在上述认识的转变中,朱熹指出:

中庸未发、已发之义,前此认得此心流行之体,又因程子“凡言心者,皆指已发”之云,遂目心为已发,而以性为未发之中,自以为安矣。比观程子《文集》《遗书》,见其所论多不符合,因再思之,乃知前日之说虽于心性之实未始有差,而未发、已发命名未当,且于日用之际欠却本领一段工夫。盖所失者,不但文义之间而已。因条其语,而附以己见,告于朋友,愿相与讲焉。恐或未然,当有以正之。([29],第23 册,第3266 页)也就是说,关于“未发”“已发”的名义所指,此前朱熹认为“心为已发”“性为未发”,后来朱熹认识到关于心、性之“实”的认知没有差错,但关于“未发”“已发”之“名”却命名未当,并且,在此也缺少了一段修养的工夫。换言之,朱熹之所以会出现前后两次转变,究其实质是朱熹对“未发”“已发”等名义所指有了重新的认识,需要重新的界定,即“当有以正之”。这是朱熹“名义界分”,“正辞”等论辩逻辑规则的具体运用。

4.2 “仁说之辩”:朱熹同张栻论辩的具体分析

朱熹与张栻等人关于“仁说”的论辩,其实质也是运用“名义界分”等论辩逻辑规则来进一步厘清“仁”“性”“情”“爱”等名义,其目的是避免后世学者对此模糊不清,胡乱揣摩。

其实亦只是祖述伊川仁、性、爱、情之说,但剔得名义稍分界分,脉络有条理,免得学者枉费心神,胡乱揣摸,唤东作西尔。([29],第21 册,第1443 页)

前人对“仁”之名义认识在朱熹看来有其不足之处。他认为:

大抵二先生之前,学者全然不知有仁字,凡圣贤说仁处,不过只作爱字看了。自二先生以来,学者始知理会仁字,不敢只作爱说。然其流复不免有弊者。盖专务说仁,而于操存涵泳之功不免有所忽略,故无复优柔厌饫之味、克已复礼之实,不但其蔽也愚而已。而又一向离了爱字悬空揣摸,既无真实见处,故其为说,恍忆惊怪,弊病百端,殆反不若全不知有仁字,而只作爱字看却之为愈也。([29],第21 册,第1335 页)意即,在二程解释“仁”之前,学者对“仁”的理解全然不知,圣贤将“仁”看作是“爱”,二程解释以后,学者才开始领会“仁”的名义,但是二程以后的解释也有两个弊端:其一在于只是言“仁”而忽略了“操存涵泳”的工夫,其二同样还是将“仁”看作是“爱”,从而使得“恍忆惊怪,弊病百端”。不仅如此,在朱熹看来,学者对于“仁”之名义“茫然理会不得”,“圣门学者皆以求仁为务,盖皆已略晓其名义,而求实造其地位也。若似今人茫然理会不得,则其所汲汲以求者,乃其平生所不识之物,复何所向望爱说而知所以用其力邪?”([29],第21 册,第1443 页)尽管程颐也曾经以“类聚”的方法来界分“仁”之名义,“将圣贤所言仁处类聚看”([29],第21 册,第1412 页),但是朱熹并不以为然。

在同张栻的论辩中,朱熹首先指出了前人的不足。汉唐以来,很多人直接将“仁”等同于“爱”,朱熹认为这是不恰当的,是没有区分“性”与“情”的结果。“由汉以来,以爱言仁之弊,正为不察性情之辨,而遂以情为性尔。今欲矫其弊,反使仁字泛然无所归宿,而性情遂至于不相管,可谓矫枉过直,是亦枉而已矣。其弊将使学者终日言仁,而实未识其名义,且又并与天地之心、性情之德而昧焉。”([29],第21 册,第1412 页)在朱熹看来,尽管学者终日言“仁”,却未识其名义。因此需要运用名辞方法对“仁”之名义进行“正名”,使得“事物之名,各得其正而不紊”。按上,朱熹在与张栻的论辩中论述了自己对于“仁”之名义的看法。

朱熹认为“仁”是“性”,“爱”是“情”,不能将“仁”看作是“爱”,这就如同不能将“情”看作是“性”一样。在此,他区分了“性”“情”之名义,以此来纠正以往“以爱名仁”的弊病。关于“仁”与“爱”的关系,朱熹还认为,“仁”要从“爱”上去推求,而不可谓“仁”就是“爱”。“若且欲晓得仁之名义,则又不若且将爱字推求。若见得仁之所以爱,而爱之所以不能尽仁,则仁之名义意思了然在目矣,初不必求之于恍惚有无之间也。”([29],第21 册,第1335-1336 页)但是“仁”与“爱”并不是没有联系:“以名义言之,仁特爱之未发者而已。程子所谓‘仁,性也;爱,情也’,又谓‘仁,性也;孝弟,用也’,此可见矣。其所谓‘岂可专以爱为仁’者,特谓不可指情为性耳,非谓仁与爱了无交涉,如天地、冠履之不相近也。”([29],第22 册,第2152 页)亦即尽管“性”与“情”是不同的,但两者并不是毫无关系,朱熹运用体用关系进一步论述道:“爱之理”是“体性”,“情”则是“体”之发用,“性情”各有所主而不相离,不能够“遗体而略性”。

4.3 “朱陆之争”:朱熹同陆九渊论辩的具体分析

淳熙十五年(1188),陆九渊不满朱熹同陆九韶“无极”“太极”之辩的结果,“某以为人之所见偶有未通处,其说固以己为是,以他人为非耳,当与之辩白,未可便以好胜绝之,遂尾其说,以与晦翁辩白”([16],第192-193 页),遂与朱熹继续论辩。据《朱熹年谱》记载,淳熙十五年,“先是,岁前陆九渊书来,首指朱熹与陆九韶书‘辞费而理不明’。正月十四日有答书,与陆九渊无极太极论辩开始。”([27],第881 页)陆九渊认为,辩论不能以胜负来评判,而应究其理之是非,陆九韶之所以不与朱熹再次论辩,其原因在于“盖以兄(朱熹)执己之意甚固,而视人之言甚忽,求胜不求益也,某则以为不然。”([16],第25 页)由此,陆九渊开始与朱熹的辩论,其目的在于“辩论是非以解人之惑”([16],第96 页)。

从广义论证的角度来看,朱熹与陆九渊关于“无极”“太极”之辩其实质也是运用“名义界分”的论辩逻辑规则对“极”之名义进行的重新厘定。陆九渊认为,“极”之名义为“中”,“盖极者,中也,言无极则是犹言无中也”([16],第23 页)。他举例论证道:

极亦此理也,中亦此理也。五居九畴之中而曰“皇极”,岂非以其中而命之乎?民受天地之中以生,而诗言“立我蒸民,莫匪尔极”,岂非以其中命之乎?中庸曰:“中也者,天下之大本也,和也者,天下之达道也,致中和,天地位焉,万物育焉。”此理至矣,外此岂更复有太极哉?([16],第28 页)

通过列举《九畴》中“五”居中而曰“皇极”,民生天地之中,而《诗》曰:“立我蒸民,莫匪尔极”,《中庸》之“中”外无复有太极等例子,陆九渊以此说明“中”与“极”的互训关系。朱熹对此表示怀疑,认为:

太极者,何也?即两仪、四象、八卦之理具于三者之先,而媪于三者之内者也。圣人之意,正以其究竟至极,无名可名,故特谓之太极。犹曰“举天下之至极无以加此”云尔,初不以其中而命之也。至如“北极”之“极”、“屋极”之“极”、“皇极”之“极”、“民极”之“极”,诸儒虽有解为中者,盖以此物之极常在此物之中,非指“极”字而训之以中也。极者,至极而已。……至于太极,则又初无形象方所之可言,但以此理至极而谓之极耳。今乃以中名之,则是所谓理有未明而不能尽乎人言之意者一也。([29],第21 册,第1567 页)

按照朱熹的解释,“太极”之名义是指“无名可名,故特谓之太极”,而不是以“中”而命名的。虽然先儒对于“北极”“屋极”“皇极”“民极”之“极”的名义有时解释为“中”,意思是说此物之极常在此物之中,而不是将“极”的名义解释为“中”。在朱熹看来,“极”之名义为“至极”。朱熹区分了“极”与“中”名义的不同,认为两者“名义各有攸当”,不能混淆。从“得其所以名”的角度看,“极”有“至极”之意,而非以“中”而得名。由此朱熹继续论辩说:

“极”是名此理之至极,“中”是状此理之不偏。虽然同是此理,然其名义各有攸当,虽圣贤言之,亦未尝敢有所差互也。若“皇极”之“极”、“民极”之“极”,乃为标准之意。犹曰立于此而示于彼,使其有所向望而取正焉耳,非以其中而命之也。……“中者天下之大本”,乃以喜怒哀乐之未发,此理浑然,无所偏倚而言。太极固无偏倚而为万化之本,然其得名自为“至极”之“极”,而兼有“标准”之义,初不以“中”而得名也。([29],第21 册,第1572 页)

概言之,朱熹认为“极”为“理之至极”,“中”为“理之不偏”,尽管两者“理”是相同的,但是“名义各有攸当”,不能有所差错而互通。所谓的“皇极”之“极”,“民极”之“极”,其意为“标准”,而非以“中”而命名,这显然是基于“名义界分”等逻辑规则而进行的论辩。

除上述以“名义界分”等论辩逻辑规则进行“仁说之辩”、“无极”“太极”之辩外,朱熹还运用“知言穷理”等论辩逻辑规则对“异端”进行批判。朱熹将孔子的“异端”与孟子的“四辞”进行结合,解释曰:“诐而不安,则必为淫辞以张其说;淫而过实,则必有邪辞以离于道;邪必有穷,故必为遁辞以自解免。凡曰异端,无不具此。”([29],第6 册,第936 页)也就是说,在朱熹看来,诐辞、淫辞、邪辞、遁辞是“异端”的突出表现。朱熹起初将杨朱、墨家思想视为“异端”,“异端者,杂杨墨诸子百家而言之”([29],第22 册,第2474 页),后来又将佛老思想也视为“异端”进行批判。有人认为佛老思想胜过儒家,这也引起了朱熹的强烈不满。朱熹认为:“今人见佛、老家之说者,或以为其说似胜吾儒之说,或又以为彼虽说得不是,不用管他。此皆是看他不破,故不能与之辩”([29],第15 册,第1806 页)。针对上述现象,朱熹为了维护儒家正统地位而不得不辩。

5 广义论证视域下朱熹论辩逻辑体系的影响及启示

5.1 广义论证视域下朱熹论辩逻辑体系的影响

通过上述分析我们可以看出,朱熹在其理学思想中总结概括出论辩逻辑规则,这些逻辑规则并不是孤立存在的,而是环环相扣,层层相依;基于论辩逻辑规则,朱熹还与同时代的学者进行了论辩实践,以辨是非,别邪正,决疑似,由此构建起广义论证视域下“名、辞-辩”的论辩逻辑结构体系。这种论辩逻辑体系不同于西方概念、判断、推理的传统逻辑体系,有其自身的特征,对后世产生了深远的影响。也正是在“名义界分”“知言穷理”等论辩逻辑规则的支撑下,才使得朱熹的理学“致广大,尽精微,综罗百代”。

首先,作为朱熹的高徒,陈淳继承了朱熹的论辩逻辑规则,重视对事物“名义”的考察。陈淳强调要明确事物“名义”的界限及其差异性所在,提出了“析其名义”([2],第88 页)的方法。“析其名义”就是强调名义界分而“不相紊乱”,需要“界定分明”。不仅如此,陈淳还指出对事物之“名义”也要融会贯通,从具体的差异性出发,把握“名义”之间的内在联系,发掘“名义”之间联结的线索以及所展现出来的条理与脉络。

读书穷理,正要讲究此(字义),令分明,于一本浑然之中,须知得界分不相侵夺处;又于万殊粲然之中,须知得脉络相为流通处,然后见得圆、工夫匝,体无不备而用无不周。([3],第745 页)

按此,陈淳所谓的“界分不相侵夺”就是使得名义不相混乱,他反复强调的是对于名义要界定分明,不能够混乱无序。“要得玲珑透彻,不相乱,方是见得明。”([3],第1 页)“不相乱”即上述“界分不相侵夺”,正是通过对于“名义”的“界定”2所谓的“界定”,正如清朝学者马建忠在《马氏文通·正名》中所述:“凡立言,先正所用之名以定命义之所在者,曰界说。界之云者,所以限其义之所止,使无越畔也。”(参见[17],第13 页),陈淳才得以著《北溪字义》,以此来纠正对事物名义的曲解。

其次,朱熹论辩逻辑体系对东亚儒学也产生了深远的影响。日本佐藤惟孝《名义录》(1792)([30],第1 页),荻生徂徕《辨名》([6],第29 页),西山元《辨名国字解》([23]),森东郭《非辨道辨名》(1784)([18],第7 页)等等均与朱熹论辩逻辑体系密切相关。如日本佐藤惟孝在《名义录》中指出:

夫名以实立,义以名辨,详名与义,圣人之道,庶几可以尽焉。近世异端邪说并起,性命道德皆乱其名,仁义忠信,不知其实,或以程朱驳程朱,或不知程朱而诋程朱,其害实不细矣,可叹也夫。([30],第1 页)

佐藤惟孝认为,近世由于“异端邪说并起”,导致程朱理学的相关理解“皆乱其名”,因此佐藤对朱子学中的“性”“德”“义”“中庸”等名义进行了详细的梳理,以改变“近代名之不正,义之不明”的状况,实现“名得其名,义得其义”的目的。

此外,除了上述日本朱子学界对朱熹逻辑思想有了更加深入的探讨外,韩国朱子学也对其论辩逻辑的运用也予以拓展。或如,韩国历史上的“四七之辩”,即在“四端”与“七情”的论辩过程中,牛溪与栗谷曾在论理气中提到:“气随之、理乘之之说,正自拖引大长。似失于名理也。”([5],第139 页)李退溪与高峰论辩“四端亦感物而动”时指出:“若以七情对四端而各以其分言之,七情之于气,犹四端之于理也。其发各有血脉,其名皆有所指,故可随其所主而分属之耳。”([13],第419 页)诸如“失于名理”“名皆有所指”等论述,与朱熹“名义界分”等论辩逻辑规则是一脉相承的。

5.2 考察广义论证视域下朱熹论辩逻辑体系的启示

推进中国特色学科体系、学术体系、话语体系建设和创新是时代赋予的主题,在这一主题下,如何做“哲学”?如何做“中国哲学”?3关于此类主题,近年来,出现了[4]等著作。此外,2018 年10 月20 日,刘笑敢教授在北京师范大学主持的“如何做中国哲学?取向、入径、评价”论坛;2019 年11 月9-10 日,陈波教授在北京大学哲学系主持的“如何做哲学——元哲学和哲学方法论”国际研讨会等,也与此主题密切相关。等等,理应得到反思与解答。自清末民初“中国古代逻辑”作为一门独立的学问得以确立以来,与其他学科一样,如何做“中国古代逻辑”成为时代赋予我们的重要课题。对广义论证视域下朱熹论辩逻辑体系的考察,可以为新时期回应如何做“中国古代逻辑”等等,提供可资借鉴之处。

首先,通过对广义论证视域下朱熹论辩逻辑体系的解析,我们可以看出,广义论证为如何做“中国古代逻辑”提供了新的“范式”依据。以往做“中国古代逻辑”一般是在西方传统逻辑范式下进行研究,所得出的“逻辑”往往也是在中国古代的“归纳逻辑”或“演绎逻辑”,这种研究难以揭示中国古代逻辑自身的推理模式。在广义论证理念指导下,通过对朱熹论辩逻辑体系的构建,我们可以看出,“中国古代逻辑”中的推理有其自身的逻辑规则,与西方的归纳逻辑、演绎逻辑是不同的。这种广义论证的研究向路可视为深化中国古代逻辑研究的有效路径。在广义论证理论下我们不仅可以对朱熹论辩逻辑体系进行重新审视,也可以对朱熹“格物穷理”的逻辑思想进行新的解析。以西方传统逻辑为依据对朱熹“格物致知”中逻辑推理方法的解析,所得到的结论往往是将朱熹“今日格一物,明日格一物”诠释为西方的逻辑归纳法;朱熹“致知”中的“推致”往往理解为西方的逻辑演绎法。在广义论证的研究理念下,朱熹“格物致知”中的“推”论并非西方逻辑中的归纳法或演绎法,而是“推明”、“推广”或“扩充”之义,“格物是逐物格将去,致知,则是推得渐广”([29],第14 册,第471 页),这种“推广”或“扩充”需要按照由近及远,由已知到未知,由大到小的规则来进行,并非任意而推,彰显了朱熹理学推理的特殊性。

其次,通过对广义论证视域下朱熹论辩逻辑体系的解析,我们可以得知,朱熹学术论辩等为做“中国古代逻辑”提供了新的“史料”基础。以往做“中国古代逻辑”主要是以先秦时期的《墨经》《公孙龙子》《荀子·正名篇》等名辩史料为主,汉代以后,作为先秦名辩思想的名家、墨家等显学却逐渐销声匿迹,鲁胜由此不禁感慨:“自邓析至秦时,名家者世有篇籍,率颇难知,后学莫复传习,至于近五百余岁,遂亡绝。”([22],第208 页)此后,清代名辩思潮虽有所复兴,但已无法与先秦时期相提并论。但是不可否认,儒家名辩思想得以承继,以朱熹论辩逻辑史料作为“中国古代逻辑”的研究基础,有利于进一步揭橥“中国古代逻辑”的整体面貌与阶段特征。

总之,从广义论证视域考察朱熹论辩逻辑体系,可以在研究“范式”、“史料”基础等方面为新时期如何做“中国古代逻辑”提供启示。只有不断探索“中国古代逻辑”的多元化研究视角,发掘“中国古代逻辑”的典型性史料,纠正以往对“中国古代逻辑”相关问题的认知偏颇,才能为实现新时期“中国古代逻辑”的创新性发展提供可能。