“性别与角色”塑造

——艺术社会学视域下镇湖苏绣绣郎研究

2021-05-28陈浩

陈浩

刺绣虽是女红技艺,但也有男性“僭越”了性别制度从事刺绣技艺。《女红传征略》中记载了几位善绣男性,明万历年间的进士来复,他负责扬州军队的训练,生性聪慧,诗文书画琴棋剑器无所不晓,后学习刺绣,其绣艺得到吴中妇女的赞叹;明崇祯己卯年间徐州的举人万寿祺也是一位奇士,各行百艺样样精通,女红刺绣也在其中;唐代胡僧慧澄、清代徽州徐履安等男性也都是刺绣的好手。[1]“流传于宋元明清的宫廷之中的京绣一直都是由男绣工从事,称之‘宫廷男工活’。新中国成立之后才有绣娘的出现。”[2]在清代,“粤绣从业人员中出现的‘花佬’现象,所谓‘花佬’即刺绣行业中的男绣工。”[3]广绣与潮绣中也都有“花佬”的存在。在清朝道光年间蜀绣也有男绣工的出现,“据说有一位从苏州调任四川的官员,随带戏班中,便有3个绣衣师傅,均为男子,皆顾绣技法。后招徒授技,顾绣之法遂融于蜀绣。后来,蜀绣老艺人几乎都是男子,其因就是当时招徒囿于世俗之礼而不能招闺中女。”[4]京绣、粤绣、蜀绣中都有男绣工的出现,“汉绣中的男绣工所占比例和规模上最为突出。在武汉、洪湖、荆沙三地的汉绣发展的历史中,我们可以见到留下姓名的艺人里大都是以男性为主。”[5]少数民族的刺绣艺术中,同样存在男绣工的现象,“畲族刺绣是畲族女子完成纺线、织布后,畲族男性技师继而量体裁衣、绣花镶边。畲族谚语中所谓的‘男绣女不绣’,即指畲族‘做衫师傅’均精通女性上衣、裙子的装饰性的绣花工艺,整个绣花过程均由男性师傅完成。”[6]云南彝族刺绣技艺中的男绣工,“云南石林彝族的小答村有8名男子会刺绣或以之为业,而且他们的手艺并不亚于女性。”[7]无论是古代还是现代,少数民族还是汉族,男绣工一直都存在。“社会性别”(Gender)的概念与传统的“性别”(Sex)概念有一定的差异。“性别”是男性和女性生理构造上的差别,而“社会性别”是性别差异导致行为的差异,这种行为上的差异是受传统社会文化的影响,人们习得因性别的差异而产生的社会期待的品质特征和特定的社会行为模式。一提到刺绣,人们潜意识中会将其与女性联系在一起,强烈的性别意识就凸显出来,这是受传统社会文化观念的影响。所以,男性做刺绣在“男耕女织”固有的社会思想观念下会被以异样的眼光看待,导致一般男性不愿意从事刺绣生产活动。随着时代的发展,现代社会的苏绣开始出现绣郎,这是文化变迁和男性思想观念解放的产物。笔者结合贝克尔的“艺术界”理论,将镇湖苏绣中的绣郎放置在艺术社会学理论中进行研究。首先,概述镇湖苏绣的社会文化背景;再者,讨论艺术界视域下镇湖男性的社会角色;进而,从绣郎的家庭因素和个人因素来分析其社会角色的转换和从事苏绣的内在动力;最后,探讨绣郎的社会影响,通过“消解性别”和“再做性别”两个维度来说明男性的介入对传统手工艺的传承和发展具有的积极意义。

一、苏州镇湖的社会文化背景

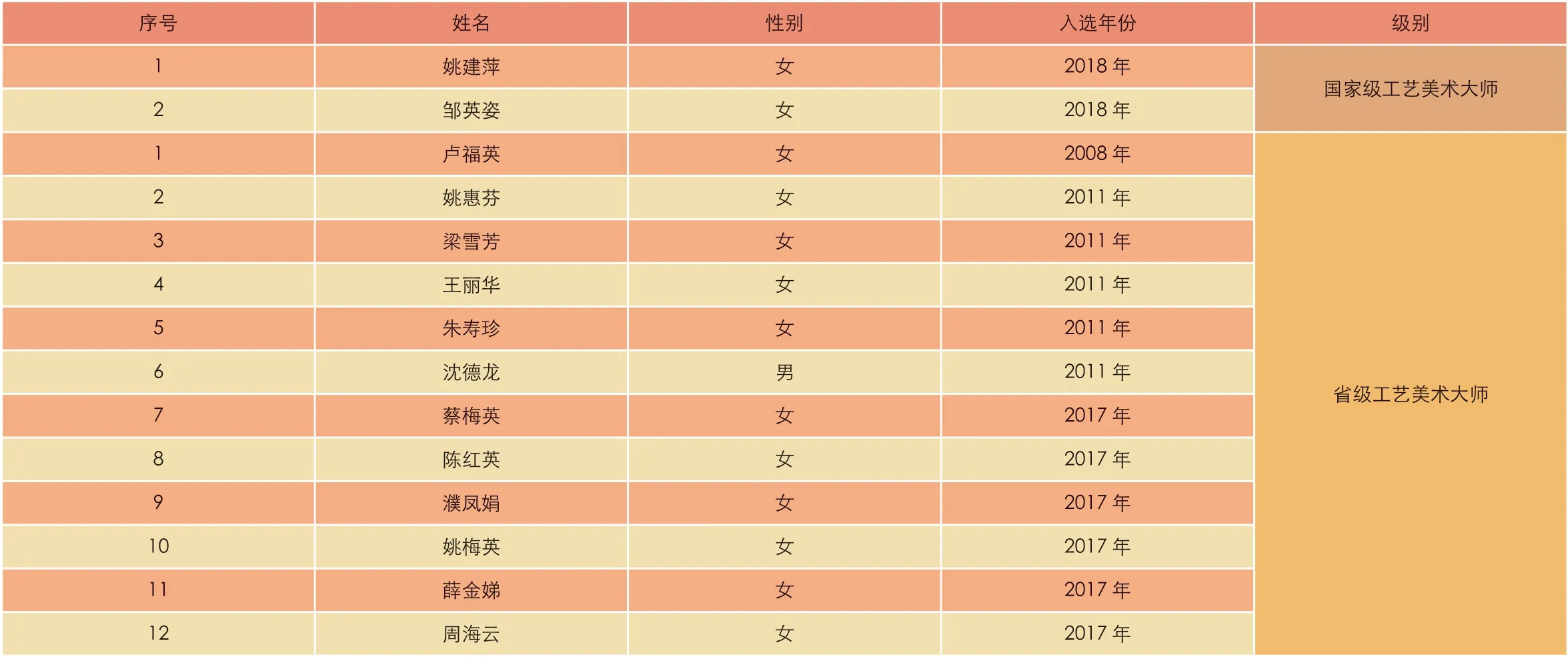

镇湖位于苏州市西部的太湖之滨,栽桑养蚕有着优越的地理和气候条件,而栽桑养蚕和缫丝织布的传统农事为苏绣的蓬勃发展提供了物质保障。“家家养蚕,户户刺绣”“闺阁家家架绣棚,妇姑人人习巧针”是镇湖刺绣繁盛的体现。中华人民共和国成立后,镇湖的刺绣规模不断扩大,到2018年“镇湖街道居民人数有2.3万人,专(兼)职刺绣从业人员就高达9063人,其中70后刺绣人员1388人、80后刺绣从业人员1397人、90后刺绣从业人员906人。由于年轻人从事刺绣行业的积极性较高,目前从业人员学历层次稳步提升,大专以上学历683人,占比达7.54%。还有一大批从事刺绣设计、创作、生产、销售及与其配套的花线、装潢、运输等刺绣配套产业人员。”①2000年,镇湖被文化部命名为“中国民间艺术(刺绣)之乡”。2008年至2018年,镇湖被评为国家级工艺美术大师与省级工艺美术大师的人数就达12人。(表1)如此深厚的刺绣社会文化背景下,男性才更加愿意参与苏绣生产或与苏绣相关的生产活动。

表1 苏州镇湖苏绣各级代表传承人

二、艺术界视域中的镇湖男性

霍华德·贝克尔在《艺术界》中认为:“用社会学的方式理解艺术必将艺术视作一种集体活动,更强调艺术创作是一种集体努力。艺术创作的过程就是生产过程,生产过程中所创造的艺术形式则依赖于分工。在劳动分工中,他认为一些人从事创造性的工作,被称为核心人员,而其他做一些辅助性工作的人员被称为辅助人员。”[8]这一劳动分工在苏绣的制作中有着明显的体现。镇湖的绣娘不可能完成所有与刺绣相关的活动,此时男性群体就担任起一些重要的角色。这里的男性群体多充当辅助人员,有老板、装裱工、木工(专门从事苏绣屏风、台架之类的木匠)、打印店员工、设计师、画线稿人员、快递员等。男性核心人员则专门从事苏绣的创作活动。

(一)男性辅助人员

镇湖最普遍的现象是,在苏绣生产中男性作为辅助人员出现,参与苏绣的辅助性工作,如装裱和销售等。绣品街有很多男性老板,他们从事苏绣的批发与销售。这些男性老板虽然不直接参与苏绣生产,但都懂苏绣,他们无形中成了苏绣的“把关人”,直接参与苏绣的商品流通。笔者在调查过程中认识一位约50岁的绣店老板,他现在专门从事刺绣批发。早年他也有绣庄,近些年生意不好就不再雇绣娘。他说,一般绣庄雇20个绣娘,一年的成本大概要100万元左右,而且每个绣娘的月平均工资只有3000元左右。他认为,顶尖的苏绣卖起来比较慢,这样会加大成本,而从事批发则省去绣娘的工资成本。他批发的苏绣属于苏绣中的中高端绣品。现在他还想通过网络平台来销售苏绣。据他了解,在镇湖绣品街上,400多家绣品店,做网络直播收入有一个分层,有10-20家通过网络销售能挣40-50万;有30-40家能挣20-30万;还有10-20家能挣5-10万。当然这也仅仅是一个概数,并没有人真正统计过,所以他想积极开发自己的网络销售渠道。他还提到,现在市面上的机绣对手工的苏绣影响非常大,特别是浙江人的机绣冲击着镇湖苏绣的市场。另外,男性可以完成很多女性不能完成的任务,所以很少有男性专门从事刺绣生产,而是从事与苏绣相关的生产活动。镇湖有很多“夫妻店”,在这种经营模式下,妻子只研究刺绣的技艺,丈夫帮忙打理一切,例如“女绣花男装裱”或者“女绣花男销售”的生产方式。绣娘高美玲说,她专门从事刺绣生产,她的丈夫就开了一家装裱店,专门帮别人和自己的作品装裱,他们的店属于典型的夫妻店模式。②沈寿刺绣研究所的周剑虹老师表示,他虽然不会刺绣,但是他懂一切与刺绣相关的艺术,还帮妻子打理一切与刺绣有关的活动。③

(二)男性核心人员

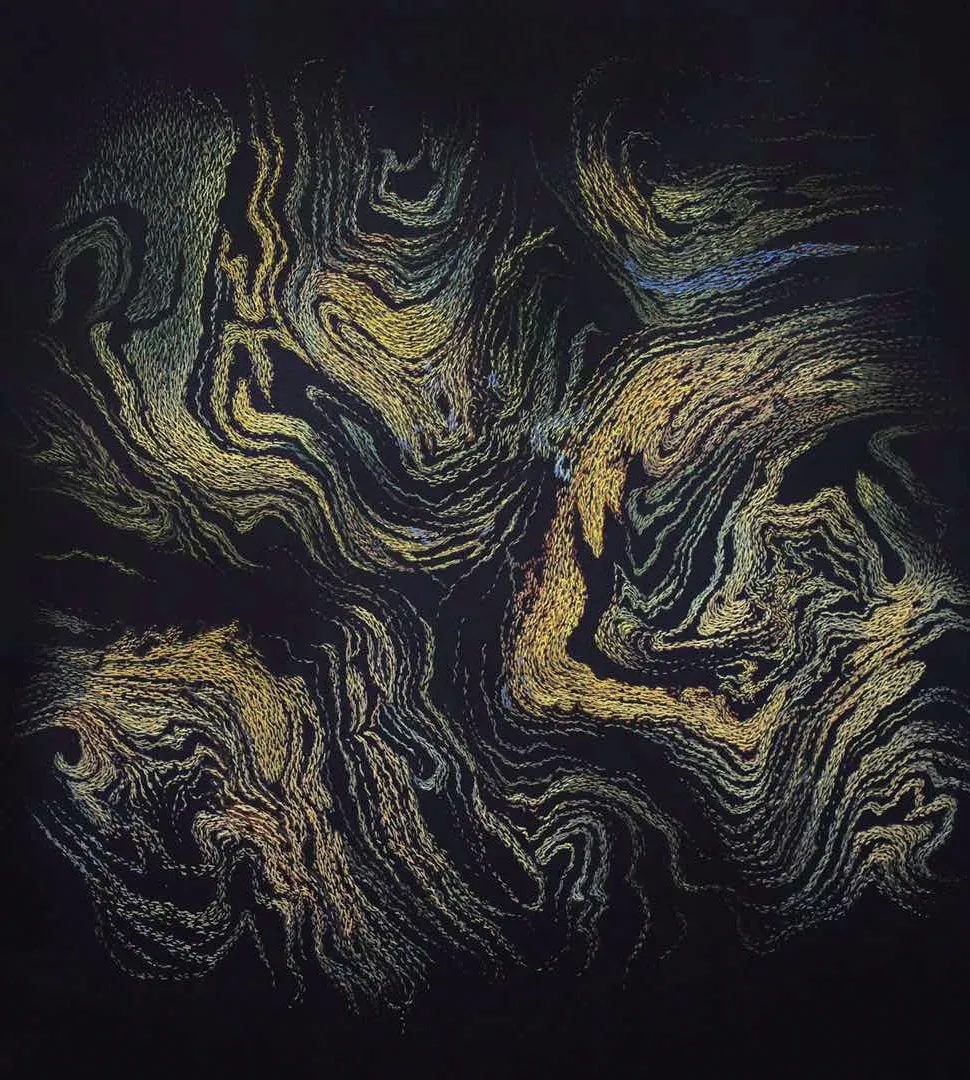

在镇湖,男性从事苏绣制作的仍为少数。据赵绣娘所说,“绣品街上的绣郎不足五位”。④经过走访调查,笔者观察到的男性绣郎只有三位,分别是弥惟刺绣的张雪,苏域刺绣研究所的付健,皋行龙男绣艺术的皋行龙。后经刺绣协会的人员介绍,还有一位“古吴绣皇”的创始人沈德龙大师。张雪与付健来自刺绣世家,他们的长辈一直从事苏绣生产,他们从小受家庭的影响和熏陶,传承苏绣技艺。作为85后的绣郎,他们都是研究生学历,作品多次获得工艺美术比赛的大奖。张雪尝试在柔软的面巾纸上进行刺绣,大胆创新,对苏绣文化的传承起到一定的推动作用。苏域刺绣研究所的付健,在男性绣郎里面,技艺一流。沈德龙大师是中国美术学院毕业的,起初被分配到苏州刺绣研究所从事画线稿工作,后受苏绣文化的熏陶,成了任嘒娴关门弟子。男性介入苏绣,给苏绣的创新带来了一定的影响:男性与女性思维不同,绣出的作品也大不相同。绣郎在创新方面较绣娘而言具有一定的优势。他们具有熟练的苏绣技艺,能够独立完成苏绣作品,苏绣技艺非常完备。

图1 星空,张雪 作,刺绣

图2 窑变1,张雪 作,刺绣

图3 窑变2,张雪 作,刺绣

三、“绣郎”的角色转换

这里先对“绣郎”的概念做一个界定,从事刺绣的女性称为“绣娘”,与之相对应,男性从事刺绣称之为“绣郎”。在社会学中经常运用“角色”这一概念,在艺术社会学中,贝克尔在《艺术界》中则认为“对艺术家普遍看法,都建立在社会所构建的艺术家角色之上”,这一理论同样适用于绣郎的研究,绣郎的角色转换笔者认为主要是受家庭因素与个人因素的影响。

(一)家庭因素

家庭因素是指家庭背景的熏陶。在笔者的调研对象中,绣郎从事刺绣生产与家庭背景是分不开的。绣郎张雪与付健出生于刺绣世家,张雪的母亲薛金娣和付健的母亲王文兄都是省级工艺美术大师,张雪和付健自幼受母亲熏陶,在绣架下长大。皋行龙的母亲也是绣娘,刺绣的种子早已经种在他们的心中。张雪在访谈中提到,“母亲生他的时候,很希望他是个女孩,将来能够继承自己的衣钵,但事与愿违,他是一个男孩,母亲还是给他取了一个很女性化的名字张雪。”⑤恰恰相反,付健却说:“父母一开始并不希望他从事刺绣活动,即使他学会了劈线分丝和穿针走线,父母也不希望他继承刺绣技艺,父母用性别来区分职业,认为男孩子学绣花,没有出息。但是最后他用行动证明了自己,十几年来荣获60余个国内外大奖。”⑥当然,张雪与付健的成功都离不开家庭对他们的影响。家庭背景促使他们成了苏绣的绣郎。

(二)个人因素

个人因素主要是指思想的解放和个人的兴趣爱好。思想的解放来源于绣郎的见识。张雪、付健和沈德龙都有着高学历背景。学习生涯生开拓了他们的眼界,使他们突破了狭隘思想观念的束缚,他们清楚地意识到自身的价值。皋行龙从事刺绣,主要源于个人的兴趣爱好。他说:“学习刺绣就是个人兴趣,兴趣是最好的老师,自己二十几岁就开始从事刺绣,现在的绣龄也大约二十五六年了,一直坚持到现在没有放弃过。”⑦思想解放和个人兴趣是绣郎愿意传承祖辈手艺的两大重要因素。随着他们不断参加社会活动,作品得到越来越多的认同,也更加坚定了他们传承苏绣技艺的信念。沈德龙之前是一个油画创作者,但是在绣与画之间,他毅然决然地选择以针代笔。这也是沈德龙经过深思熟虑后的结果,正是这种思想观念的变化,才会有苏绣的领军企业“古吴绣皇”。绣郎张雪曾说:“刚开始从事刺绣生产的时候,确实承受观念上的压力还挺大的,但现在人家会说你做得很好啊!决定从事刺绣是在我大学毕业的时候,母亲接到一个特殊订单,这个订单对我以后做绣郎产生了重要的影响。我也想不到自己会做一个绣郎,当时做的这个决定就影响了我的一生。”⑤

综上所述,家庭因素和个人的因素的影响,将本可以在社会上担任其他社会角色的人,如张雪可能是一位金融方面的人才,沈德龙可能是一位油画家,付健可能从事设计工作,而现在,他们成为了苏绣绣郎。

四、“绣郎”的社会影响

(一)身份的认同

“绣郎”的身份不仅在镇湖得到认同,社会对绣郎的身份也趋于认同。沈德龙被评为江苏省工艺美术大师;张雪登上了《人民日报》;付健刺绣研究所解决了部分绣娘的工作问题,同时也创造了巨大的产值;皋行龙的男绣艺术接到的大量订单足以证明社会的认可度。镇湖有些年轻的绣娘羡慕张雪与付健,认为他们的家庭背景为他们在苏绣的道路上做了良好的铺垫。付健的身份在镇湖不仅得到绣娘的认同,绣郎也非常钦佩他的技艺。皋行龙说:“付健的技艺非常不错,比我绣得好,而且他还是一位商业人才,每年能做到几百万的产值。”⑦苏绣的技艺成了绣郎取得身份的媒介,是一种象征资本的体现,绣郎将这种象征资本转化成经济资本。张雪成立了弥惟刺绣有限公司,专门研发苏绣衍生品与苏绣的定制;沈德龙的古吴绣皇在全国有很多分店;付健创办了苏域刺绣研究所;皋行龙则是镇湖绣品街唯一一家以男性命名的店——皋行龙男绣艺术。

(二)文化的传承

在苏绣的文化传承中,传承的主体力量则显得尤为重要,性别不应该成为苏绣文化传承的阻碍,在苏绣的文化传承中,“消解性别”可以成为重要的部分。“消解性别”是指在日常互动中彻底颠覆或破坏原有的性别结构,这种性别结构主要表现为本质主义的二元对立,并以各种方式否定社会定义的性别气质。[9]刺绣并不是女性的专属,男性也可以做刺绣。通过“再做性别”(“‘再做性别’指在互动过程中改变或扩展与性别相关的各种规范,重新定义与男性气质和女性气质相关联的属性,改变人们施加在男性与女性身上的各种角色期待,从而挑战本质化的性别特质及其权力结构”[9])使得更多的男性愿意加入苏绣的行业,苏绣的传承主体力量才会均衡。

图4 伊丽莎白,付健 作,刺绣

图5 老者,付健 作,刺绣

图6 乾隆大阅图,付健 作,刺绣

图7 朱丽叶,付健 作,刺绣

五、结论

艺术社会学考察的是社会与艺术、与艺术家的互动关系。镇湖绣郎的出现是地域文化发展的结果。传统社会中,男性介入刺绣,主要承担的是辅助性工作,随着现代社会的思想解放,绣郎的社会角色也随着社会的变化而变化,既是“商人”又是“创作者”。绣郎想要有更高的社会地位,必须通过自己的主观能动性,多参与社会的互动。同时,男性介入苏绣文化,也对苏绣文化产生了影响。如上文付健的苏域刺绣研究所,每年能够创造几百万左右的产值,并解决了镇湖部分绣娘的工作问题,对地方经济做出了巨大的贡献。张雪的弥惟刺绣致力于开发苏绣衍生品,并结合现当代的文创设计,更好地将苏绣融入现代人的生活。沈德龙的古吴绣皇品牌是苏绣企业中的佼佼者,传播影响力巨大,他致力于打造与世界奢侈品相抗衡的品牌。绣郎的成功案例对传统刺绣文化发展有着促进作用,对手工艺的传承也具有积极的意义,将会有越来越多的男性愿意加入手工艺的传承中去。

注释

① 2020年7月22日,在镇湖刺绣协会访谈,由工作人员提供数据,此数据截止日期为2018年。

② 2020年7月22日,于高美玲刺绣工作室对高美玲的访谈。

③ 2020年7月22日,于沈寿刺绣研究所对周剑虹老师的访谈。

④ 2020年7月23日,于赵绣娘工作室对赵绣娘的访谈。

⑤ 2020年7月23日,于薛金娣刺绣艺术馆对张雪的访谈。

⑥ 2020年7月22日,于苏域刺绣研究所对付健的访谈。

⑦ 2020年7月22日,于皋行龙男绣艺术店铺对皋行龙的访谈。