“何以陈曦

——中国的当代艺术书写方式” 研讨会纪要

2021-05-28佚名

佚名

时间:2021年3月13日(周六)下午地点:金鸡湖美术馆

主持人:王春辰嘉宾:尹吉男、吕澎、王端廷、郭晓彦、杨卫、舒阳、李国华、艾蕾尔、尹吉、周婉京、鞠白玉、曾炎、藏策、晏燕、陈曦

王春辰:今天举行的研讨会可以说是陈曦老师的“吐槽大会”。中国的当代艺术走过了四十年,大家都在采取自己的方式不断回望、思考,同时国际上也一直在进行各种讨论。另外最近有一种说法,说新一代的策展人出现了。前两天某个艺术新闻罗列了十个青年策展人,一半以上我都不认识。这个时代在改变,这是需要我们面对和讨论的问题。在座很多艺术家都在经历再次认识、再次书写,所以我们的展览叫“何以陈曦”。一个艺术家的构建是什么,单靠一个人能否完成?现在真的变成一个问题。大家了解陈曦,但是具体了解到什么层面?关于中国的当代艺术,徐冰在写,吕老师在写,很多人在研究,甚至欧洲的学者也在研究中国,我想我们这个时代需要做这些工作。

吕澎:我和陈曦在写作、展览方面都合作过,今天看的也比较全面,最早期的作品和现在的都有。第一是我们看到,她的作品各种材料都有。我还是在思考“怎么输出”这个问题。绘画在今天的工作究竟是什么?这是我脑子里面闪现的概念,虽然这个概念还是旧问题。绘画作为传统的媒介、材料、方法,是不是一种观点,可以走向什么程度,其价值在哪里?第二,我觉得一个艺术家从90年代走到今天,陈曦有她自身的一种自由和解放,因为只要把现在的作品和前面的东西放在一起,就可以看出自己。第三,一个人的艺术史很容易折射出整个历史发展的变化,每个时期都有很多问题可以讨论。我在澳门给学生上课,大家讨论如何研究当代艺术的历史。因为写不了长篇大论,所以通过个案进行研究是一个很好的方法,如果个案研究非常准确和充分的话,也很有意义。这也正是一个艺术家潜在的有必要深入的价值所在。陈曦的创作从90年代至今没有中断,是什么原因能使她一直这样延续下来,延续下来除了个人的生命价值以外,作为艺术的价值究竟是什么?

杨卫:这个展览是陈曦做的比较大的一次展览,作品有30年的跨度,这30年也是我认识她的30年。我参加过陈曦大学毕业的展览,我想在座的除了她同学之外我算认识她比较早的了。这个展览梳理了陈曦30年的艺术历程,可以通过她的展览和她的个人创作来回顾30年来中国当代艺术的发展。陈曦的艺术起步应该算是新表现主义,因为她所在的是当时中央美院最前卫的一个画室,画室的风格也是新表现主义,当时以林岗为代表的老教师在中央美院突破了传统古典主义的写实手法,这就是出了很多杰出艺术家的第四画室。我印象中第四画室的教学观念在美院中是最先进的,说到底它突破了体系,进入到表现主义,再由表现主义走到观念。所以第四画室在中央美院比较超前,陈曦就是从这个地方起步的。

中国当代艺术在80年代到90年代开始进入到新的阶段,进入了国际新表现主义潮流的轨道。很多人搞实验、创作,从印象派到抽象主义,可以说把整个西方现代艺术流派都搬了一遍。陈曦应该算90年代的新生代,她在新表现主义基础上,不断做加法。她有几个大的系列,譬如2008年创作的《中国记忆》,这个电视机系列在她的创作里算比较独特的,进入到了观念主义的范畴。陈曦用反比来复制图像,包括电子图像。电子图像其实也是通过照片进行还原的。那个系列是我们现在展览中看到比较多的作品。表现主义一般来讲更多表现个人内在情感,但是在陈曦的作品中被视为一种叙事。从她30年的创作里,可以看到中国30年社会的变迁,就像90年代刚刚兴起消费主义热潮,人人都向往消费、物欲满足、金钱等,在她的作品中都有所体现。今天再看这个作品,她是用绘画的方式来记录中国历史,通过电视屏幕截停的方式,记录一些国内外的重大事件。某种意义上是从个人视角,对世界范围内的事件做出一个反应。她采用多空间碎片拼接的画面,突破了单一空间的局限,一个画面里面有很多内容。她的新表现主义把个人的感情宣泄和抒发变成了社会、历史的叙事。如果这是表现主义的一个规则,那么她就突破了这个规则,某种意义上有一种混杂性。她的艺术也可以叫“后观念主义”,就是通过观念艺术把传统的图像变成一种具有抒情功能、叙事功能的绘画实践。

从性别的角度来看,陈曦是女艺术家,但是她的作品几乎看不到性别。从现代主义无性别到后现代主义的无性别,再到当代艺术去性别,经历了三代的变化。陈曦的创作里面性别意识很淡,不以性别为创作主旨,她不追求男女的平等,从本质上也已经不认为男女有差距。有的人画画很累,但是看陈曦画画不累,她的画非常流畅,好像玩似的,这就是一种天赋,我觉得这是优秀艺术家才能达到的程度。

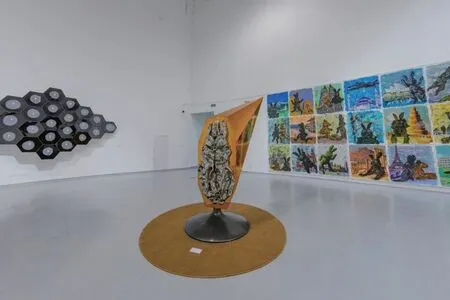

研讨会现场

正在显形,双面樟木雕刻

郭晓彦:看了展览以后,我想的是艺术家如何建构自己的叙事策略和叙事主体,如何去创作。在今天,好像在个人主体性或者个性主义被放大的情况下,很多创作忽略了年轻一代对社会历史过程的审视。今天的展览里面,通过陈曦的作品,可以看到她是有站在这样的视角去反映当下的感受。那么承载发生这一切的故事就是艺术家的创作,也是艺术家的存在。现在艺术家的位置,尤其女性艺术家的位置,是一个无置锥地的存在,在这样的空间中建构自己的主体,完成一种叙事,有一定的难度。通过这个展览能体会到这种感受,尤其是女性艺术家的压力更大,女性更像是处在某个边缘或者隐蔽的地方

王端廷:看了展览很有感触,可以感受到30年艰辛的历程。时间真的太快了,从吕老师写第一本艺术史到现在都快30年了。作品中可以看到陈曦的30年分了3个阶段:第一个阶段是90年代带有当时新生代特征的日常叙事类作品;第二个阶段逐渐走向个人记忆;现阶段的玩偶系列。陈曦的作品和中国30年艺术史的变迁之间的关系是值得我们去讨论的。改革开放至今40多年,当代艺术经历了30年,这两个东西经过了几代人共同的经营。陈曦是有很深历史经验、创作经验的艺术家,她能够把握住这段记忆,使得这个展览也有了回顾历史的意义。

我很同意郭老师的意见,陈曦的作品和我们通常以为的女性主义和女性艺术并不一样。陈曦的主意很强硬,从她的标题里就可以看到一种很硬的东西,这和她的方方面面都有关系。陈曦代表女性艺术另外一个纬度,突破了过去对女性艺术的定义。譬如玩偶应该说是一个可爱的、软弱的形象,但是在她的手里变成了另外一个意思,她把玩偶的意象改变得更加有力量。所以我觉得陈曦作品里面有另外一个观看女性艺术的纬度。

我们这一代人共同面临着中年危机,无论是成功的还是没成功的,都非常普遍。很多朋友都面临这个危机,停滞不前,我非常痛心,经常想这代人到底怎么回事儿?在这样的背景下,陈曦建构她个人的艺术作品,我觉得是有价值的。也许若干年以后当我们回顾这段历史的时候,会发现很多东西都是昙花一现,反而是靠一些个人来支撑。陈曦的作品尤其在现代来看也很有意义,很期待通过这次展览有很好的收益。

2018年的那个展览也非常有意义,她和很多同代的艺术家不太一样,很多人在这个年龄已经慢慢走下坡路了,但是陈曦有一种才开始的感觉。从这个角度看,我觉得她还大有可为,而且我也很期待这代艺术家,或者在当代艺术里还可以出现更多富有创造力的作品。因为我们这代艺术家最多也就五六十岁,期待到六七十岁还有创造力,那这代艺术才真的是立住了。所以很期待陈曦通过这几个展览走向人生第二个高峰。

舒阳:我和陈曦的经历有点像,也同龄,看她的作品很容易产生一种共鸣。我们教育的养分来自于80年代,改革开放以后大量西方信息涌入,80年代也有被理想化的部分。所以我有一种很强烈的同步感觉,看到她不同时期的创作,可以对应我自己不同时期对于社会和艺术的认知。

明亮的光,雕塑( 铸铜+纳米喷漆 )

从来不是孤岛

我也把陈曦作品大概分成三段,早期90年代的创作,来自于80年代对社会的关注,也来源于在学院养成的艺术素养。其实也是来自于知识的视角,是天空的视角、俯瞰众生的视角。这是一种关注当下、观照现实的情怀,也是一种成熟的标志。90年代她真正开始观察自己的生活,试图用一种个人的、新的方式,不同于过去早期主流艺术和现实主义的传统,也不同于像过去李书春宣传生活这种方式。她还是用现代主义的方式和视角,有点英雄情怀的角度。到了中期“中国记忆”这个部分,很显然和前期作品差异很大。我在2004年做过一个中国影像绘画的展览,90年代开始,大批艺术家把影像视觉经验纳入到绘画中,把其作为资料。从这批作品可以看到,陈曦的绘画手段发生了很大变化,像照片一样写实,表现新闻电视画面里面的内容,就像新闻联播电视里面的画面。实际上这些作品看起来非常不一样,虽然还是对我们社会生活的一种关注,但是她的视角已经发生了很大变化,不是天空的视角,而是平视的角度,面对当代媒体。这是视角的变化,可能也是中国社会的变化。艺术家个人史实际上不仅仅是艺术史,也包括社会历史,艺术承担了社会叙事的部分,没有艺术的历史和社会都是不完整的。所以从这个层面来看,视角发生变化了,但是传统对艺术认知的养分还在起作用。到了后期,她的作品是比较个人化的一种创作方式,也是在今天全球化背景下,艺术家有了对更多艺术信息的了解,包括去国外看展览,去实地生活,更加深入到全球化的过程里面。艺术家的这种移动,可能也是在2000年以后很重要的一个话题。

陈曦的工作方式更像常规意义上的个人化的艺术家,这种工作方式,既可以使她挖掘自己内心的认知,又更加自由放开。过去传统的艺术教育主要是以绘画为主,而今天的选择性非常大,可以在自己的视野里做相对更加自由的选择。到今天,陈曦这个状态就是非常个人化、自由的艺术家的创作状态,这个状态可能某种程度上和很多国际艺术家是同步的。

每个艺术家都有自己的选择,这可能要去做个案的研究。背后的四张画——《如何向死去的解释所发生的》还是可以看到陈曦今天面对自我的成长过程,比如说受历史的影响、对现代性的探索,在这件作品里还是很强烈的,同时也能很自由地呈现出来。可能今天中国的当代艺术家面临的问题和以前不太一样,之前中国的当代艺术家有“中国”这个身份和旗帜,未来恐怕就是艺术家如何面对艺术、面对世界的问题。

周婉京:这四张画非常精彩,我看了特别高兴。我觉得不仅仅是艺术史的线索,我看到了历史的变化,也看到方法论的迭代。可以清晰地看到,陈曦老师的思想路径和其他人不一样,并不是简单的政治波普或者用巨大的差别去作对抗,而是体现了更大的格局。她也没有把性格作为特别的范畴提出来,男和女的二元对立,在她的艺术当中并不是重要的点,她更多关注人的存在,人存在的困境和现状。我觉得这正是她非常精彩的地方。权利主体的变化是画面的中心,不仅是图像的中心也是一种新的建构,到底这个主体是有性别的,还是去性别化的?这是非常好的问题,也是陈曦老师作为艺术家提出的。

王春辰老师写的序言,一下抓到了陈曦的特点:女侠陈曦。其实陈曦老师不是偏重于“女”而是偏重于“侠”,她自己作为创作主体并没有把性别作为自己的特征,和其他同时代的女性艺术家比完全不一样,尤其我们这一代女性艺术家更多关注私人和个体。陈曦老师很多作品不是关于女性的隐痛、女性在历史建构中边缘化的身份,而是无关性别,作为一个人在社会中的摇摆,当然也有现代性的摇摆。我觉得这都是非常迷人的。我想可以从这个入口重新去看她的艺术经历,一个艺术家做作品要不断冒险、不断敞开,有更多机会,当然也存在更多风险,这需要野心和力量。

第三点,刚才几位老师都讲到,我们不再局限于中国当代艺术,似乎“中国”这个词慢慢在消退,不会再讲西方是这样东方是那样。这种趋势在改变,这恰恰意味着新时期的出现。

展览现场

展览现场

艾蕾尔:上次看的陈曦艺术展主要是兔子系列,这次看到了整个30年的个人艺术绘画历程。我这两天刚好写两篇关于女性艺术的文章。一篇是80年代以来的女性艺术。当时我翻了一下陈曦的作品,我的印象当中她的作品没有非常明显的女性主义的议题,但是我在她早期作品当中还是看到了女性意识和女性经验。有一件作品非常明显,就是《她》。作品《她》的名称非常暧昧,当然仅有女性意识和经验不能成为女性主义艺术史上一个非常明晰的议题,所以我也没有把她的作品写进去。而且我在做女性艺术展的时候,有一个核心的选择点就是一定要涉及到女性主义的议题。

我看到3月8日那天陈曦做了一个采访,其中最后一点我非常同意——只要我们还在谈论女性这个话题,女性的问题就一直存在。我们看到陈曦的作品,由于她目光转移得非常快,不止放在性别问题之上,还关注整个世界的转变。由于她的目光过于宏阔了,所以每次谈到她的作品就谈到为什么女性艺术家可以做出这么优秀的作品。

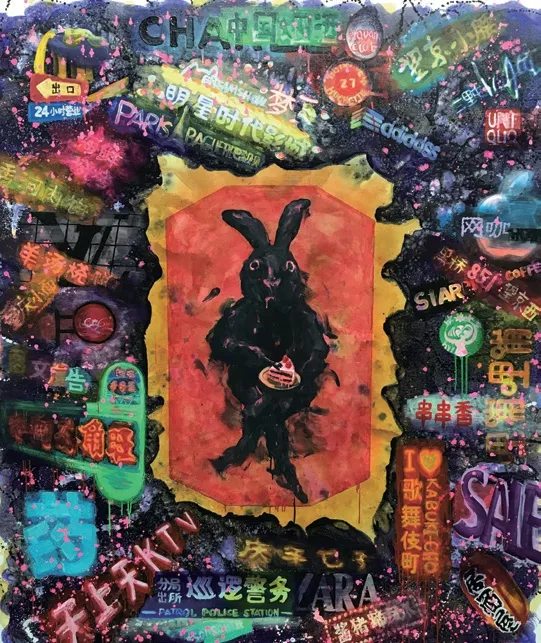

她在这30年中的转变有一个内在的逻辑,刚才好几个老师谈得非常清晰,她的主题一开始是很个体的经验,从非常个人化的视角去关注一些个体性的问题,随后有了时代性和社会学的影响。很快她的目光又转移了,她找到了“兔子”,我最感兴趣的是她找到“兔子”形象之后,整个艺术叙事从世俗的关注上升到了对人类来源的追问中。在“兔子”刚开始出现的十年中,其属性被纳入到人类不同的历史节点中,以及具有文化和年龄标识的场景中。但是到了最后,背景被处理成非常虚空的状态,也就是说文明和文化的问题也不再是她所关注的核心问题,她的关注点从非常现实的日常问题转化到了人类的精神指向方面。每个时代都有最具代表性的记录,她想通过图像和绘画本身把人类和社会的命运,把过去、现在、未来时空终极问题纳入进去,这是一个超越性的视角,在最后的作品当中呈现出来了。她的这个视角也是我非常感兴趣的。

尹吉:陈曦是一个视觉艺术家,每个艺术家都有自己的视觉品质。陈曦的早期,我可以把她解释为去中心主观经验,因为她把时间和空间解释成直观的表象形式,是对日常视觉和空间的一种排斥。陈曦的东西里面有一种决断、行动,她对感知和目的性行为有自己的决断。她早期那些作品在我看来可以归结到现代艺术里去,尤其是那些关于对人的肉体的思考,从作品中能看出她的悟性惊人。到2018年,到了一个图像消亡的时代,她的那些作品可以也仍然是经得起时间沉淀的。说到女性主义这个问题,黑格尔的主流辩证法认为人在争夺或者争取他人承认的辩证运动之中,主体性才得以显现,女性问题是没有资格参与这个争夺和竞争的。而陈曦可能在现实中参与了某种争夺和竞争,这一点很值得尊敬。

鞠白玉:大家其实没有办法脱离历史和自我建构,由于艺术家没有办法和历史的洪流过于亲近,所以陈曦才会有“中国记忆”的系列作品。因为那是一个虚构的集体记忆、失真的记忆、宣传之下的记忆,所以艺术家补偿并虚构了历史,用这样的方式,告诉我们这就是艺术家与历史的对质。“兔子”这一系列最早在北京民生美术馆展出。对我这样的个人观众来说,“兔子”就是不祥的,是歧视、是逃亡者也是先知。所谓“兔子”面对的问题是她个人的问题,是艺术界的问题,也是社会的问题。不断的逃离,不断遇到新的问题,只要问题不结束艺术就不会结束。对我们来说,陈曦生活的时代太过感性,虽然她的作品那么理性。小说里说“历史之所以存在因为人们在拯救所爱”,送给大家。

曾炎:我是一个写艺术的媒体人,所以我习惯的观看方法完全不一样。理论可能想从艺术家这里得到一个结论或者判断,但是我看的更多是问题。我总想了解更多关于作品背后的问题,比如说我想知道艺术家关注什么,有没有发生一些改变,如果改变是因为什么,没改变又是因为什么。也很关心这个艺术家在成长过程中用什么方式表达对一个事物的关注,如果未能达成又是什么原因阻碍了他。所以我看的时候不断在提问。

我认识陈曦有些时间了,今天是第一次完整地看到陈曦的作品,觉得很有意思。阿伦特认为康德哲学世界的三大古典问题是宗教、灵魂和世界。今天看到了陈曦展览,觉得艺术家不也是这样吗?艺术家最后想表现的不就是这三个东西吗?西方90%的艺术家生下来就和宗教同存了,宗教意识打下很深的烙印,中国艺术家缺少这个。80年代大部分中国艺术家都是先关注世界,看到人和环境的关系。陈曦90年代的作品其实在讲人和环境的关系,不断探究和世界的关系。到后期,陈曦从“兔子”世界进入到灵魂的比重更大,好像对宗教也开始有了一点探究的兴趣。宗教其实就是信仰,可能更多的是对灵魂这一层面的探究。所以我看到了陈曦在这个阶段的转向。陈曦说2011年去了以色列,那趟旅行对她影响很大,不知道她后来的转向和那次旅行的触动有没有关系,这也是我好奇的一个问题。另外,怎么达成对所观察问题的表达?陈曦是一个女性艺术家,性别是天然存在的,不可能说没有女性意识。我采访那么多女性艺术家,不管是她们的作品自然呈现出来还是聊天时的谈话,大部分人都受到这一意识的影响。但是陈曦的作品是我见过的女性艺术家中女性痕迹特别少的,不管是选择题材还是绘画方式。所以我想问陈老师,在这种选择里面你是不自觉的个人趋向,还是有意要让自己回避女性艺术家的痕迹?你是不是对自己有目标性的设定?

晏燕:30年的创作和以绘画为主体的展览让我大饱眼福,从展览角度来讲,作为一个女性艺术家的展览,非常饱满和厚重,作品的时间跨度和不同风格都给人一种非常完整的展览体验。我对陈老师作品最早的认知来自于她的“电视机”系列,那个系列给我带来的印象是这个艺术家可能截取了时代历史,从记忆的角度去寻找自己绘画的风格。后来,“兔子”这个题材,可能慢慢变成动物和人之间的关系,或者图像的表达。我感觉今天的讨论是一种迟到的讨论。每个阶段的陈曦更强大了,面对回顾的时候展现出强大的个人主体性。她的作品里面是有性别的,但同时也是一个正常的个体。我们要寻找作为个体的意义,不是女性视角,而是一个个人的视角,要寻找自己价值,建立这个时代的话语。

如何面对绘画?我觉得要不断阅读艺术家。从陈曦的角度来讲,怎么样赋予图像阐释的空间,从文本到传达以及评论,面向公众的时候要做很系统的梳理工作。图像是一个叙事的主体,不同的情景表达不同的关系。我们还有很多基础工作要做,在绘画公众传播和公众认知方面,有很多阐释工作依赖于专家和媒体不断地去完善。很多艺术家都想着如何建立艺术史,我自己也是学艺术史的,我可以从图像和艺术史的角度进入一个角色,但是真的抽离出来的时候,发现画家主体的身份,慢慢地在发生新的变化。希望今天的展览之后有新的突破,这反而更值得期待。

藏策:每个时代有它的特殊语境,语境的变化非常明显。情景、图像与符号相互之间的关系,并不是一成不变的。在视觉艺术里,图像并不完全是景观,影响的关键是什么呢?比如说特定时代语境里说的符号,另一方面是艺术家个人的生命体验,情感对这个符号所产生的偏离。当一个时代不允许个性存在的时候,就变了意思。当时代的语境、个人生命体验和情感经验相互动的时候,这时候艺术家形成了一个独特的风格。今天的中国艺术实际上有很多问题在于符号止于肢体符号,真正可以产生驱动的是动力符号,动力才可以使意义产生巨大的变化。今天看了展览之后,我发现陈曦不仅肢解符号,其动力符号也在不断加强。比如说90年代系列里,我印象非常深的,那个时候开始已经脱离肢解符号到动力符号。这也是陈曦老师特别重要的。她作品中的互动关系特别强,内外关系,“兔子”构成的关系,基本图之间构成的关系,复调性和对话性非常强。她激活直接对象而产生动力对象非常重要的手法就是对话性。所谓规则之外,可以理解为在一个既定表现符号之外,超越这样的规则。对话性和激活表征符号产生动力对象是非常重要的方式。

李国华:陈曦老师这次的展览算是一个回顾,我个人看她的创作有三个比较重要的阶段。第一阶段是都市风景,这里面还有她的青春气息,有许多比较感性的绘画;第二是她电视机系列,是观念艺术非常明确的阶段;最近阶段的兔子包括玩偶系列,可能是采用象征手法的一个阶段。陈曦的绘画是带有新绘画倾向的艺术家,从她身上可以看到当代艺术家非常好的情况:一直在坚持深刻,坚持与自己的对比——每个阶段都是对上个阶段的否定式、推翻式的创新。所以三个阶段都有不同的情况,第一个是青春,第二个是观念,第三个是追溯。刚才很多老师谈到了绘画的疲惫,或者没有强烈的创造性。我觉得这个问题有两个原因:一是商业主义对绘画的过分侵占,导致肤浅或者符号化的东西特别流行;二是源于画家自我更新、自我革命动力的不强。陈曦老师恰恰是做得比较好的。

尹吉男:对陈曦的评论有几种差别,第一种说陈曦的作品特别棒,还有一种说陈曦作品怎么怎么样,到第三种可能综合一下,第四种可能比较难说。看一个熟悉的作品有点困难,因为太熟悉了。我想可能在座的人里,我认识陈曦最早,她上大一的时候,我就带他们全班同学进行交流。我们怎么能够用一个比较陌生化的方式看一个熟的作品,这毕竟是一个难题。我很仔细地看了一下,其实她的变化也有几个阶段,变化特别多,大家可能陷到她的某一个系列或者阶段中,这当中有两个东西是一以贯之的。她的作品当中有一种速度,这个节奏非常快,可以比作一辆车的速度或者兔子奔跑的速度,非常快的速度,让人不能喘息的那种速度,好像从来没有减速过。另一方面,她的作品还是没有摆脱一种非常传统的、原始的绘画性。她特别强调笔触,没有一幅画面真正做到完全宁静的平面性,都有一种躁动在其中,情绪凝聚,参与感非常强。这可能是我所能看到的她的作品中的特质。

大亨酒店,180×160cm,首届中国油画双年展学术奖,1993年

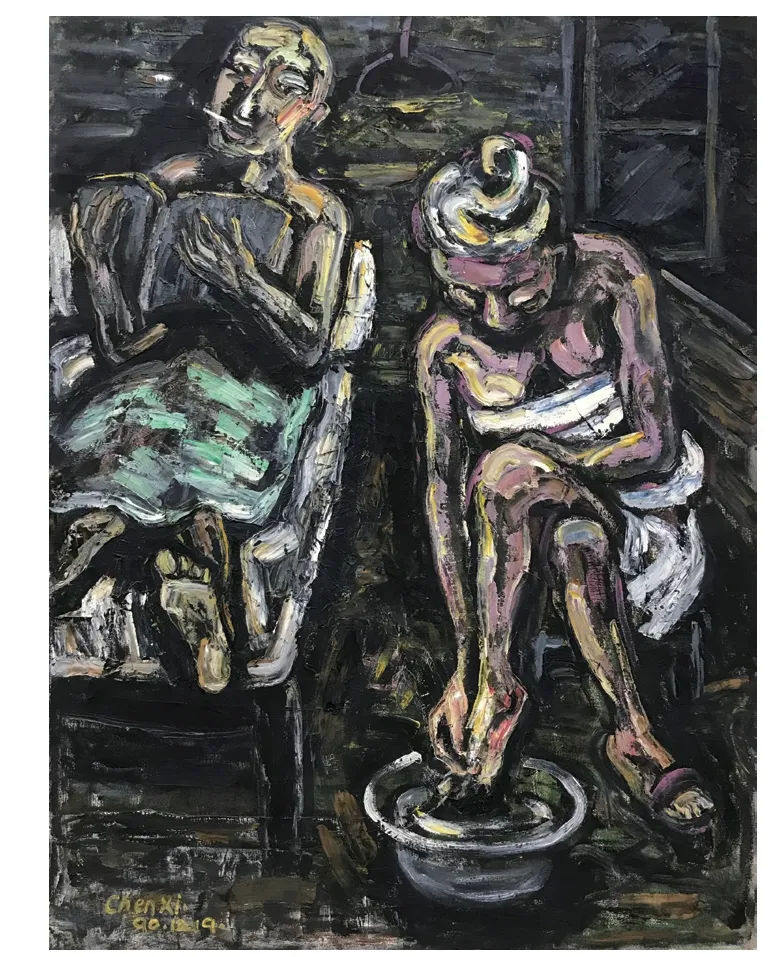

家庭生活一,145×110cm,布面油画,1990年

陈曦90年代初毕业于中央美术学院油画系四画室,在技法上无疑接受了当时四画室的主要风格——表现主义的影响,而在观念上则反映了当时正盛行的新生代画风的影响。这些特点在她当时的作品中都体现得很明显,如1992年创作的《十字路口》和《傍晚》,就是表现主义画风与现实场景的结合。这些题材带有典型的新生代特征,即一种无意义的现实场景。画家徘徊于学院化的发现主义手法与无主题的题材之间,题材是显现手法的媒介,这是刚从学校出来的青年艺术家的一般特征。(易英《后新生代与陈曦的绘画》1997.节选)

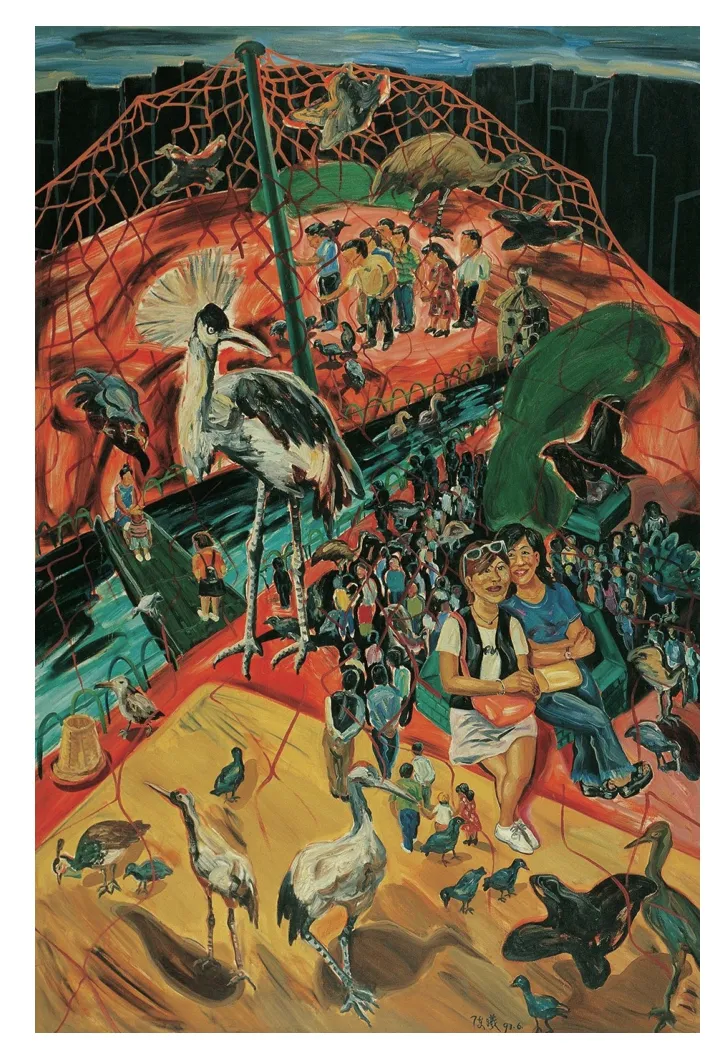

百鸟园,300×200cm,布面油画,1997年

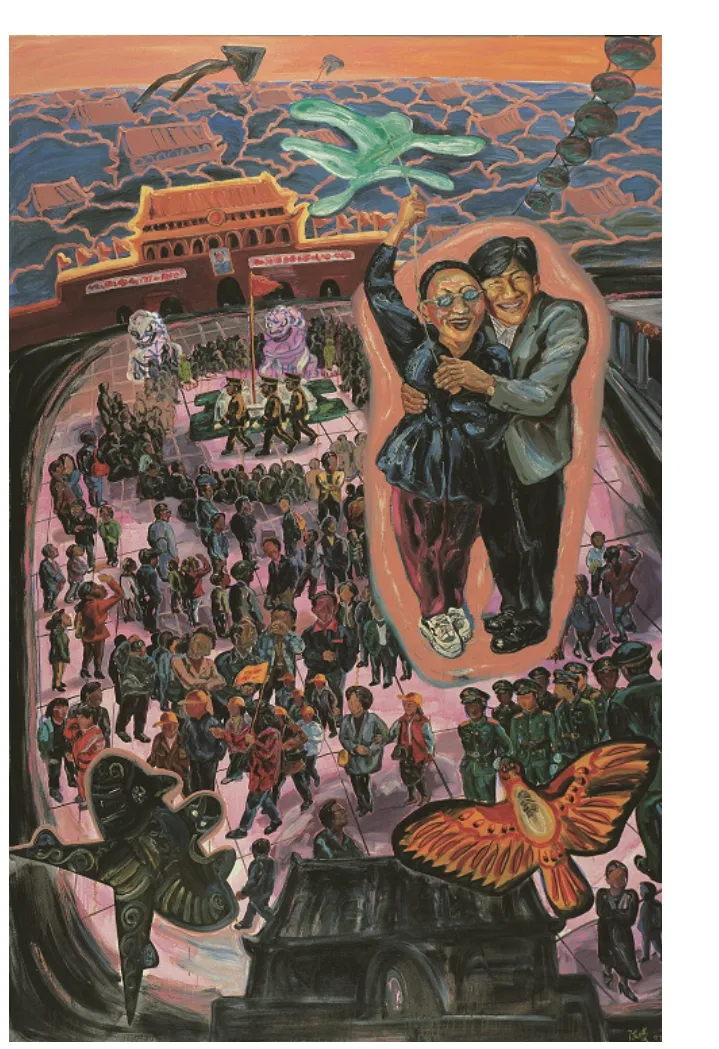

风筝,300×200cm,布面油画,1997年

在陈曦的作品中,失去了永恒的时间作为立足点的人类只能把短暂性的现实时间作为他们生存的唯一的视野。生存不再是永恒时间和先验价值派生出来的,人们因而不再对形而上学的终极之物作出任何承诺。偶然性、短暂性、不可预测性组成了当代生活的全部。因此,人们学会珍惜每一个瞬间,关注每一个生活细节,拼命地投入到“当下性”之中。陈曦大量铺陈生活细节,呈现各种生活真实的意图在这昭然若揭:偶然性、虚无性才是当代人存在的本质。在每一个喧哗的世俗生活的昼面下面,在每一个骚动的表情和动作之后,都不可避免地隐含着偶然、短暂与虚无——这是人们存在的唯一真实,是任何神学概念和意识形态理想都不能掩盖的唯一真实。陈曦作品的价值显而易见,她竭力从政治神学迷雾中挖掘出各类世俗故事和丰富的生活场景,故意地去流水帐般地记录生活,努力夸大每一个生活细节的真实性,最终都是为了达到并呈现作品的主题:当代人存在的虚无与偶然。(张晓凌《喧哗与骚动》1997.节选)

夜宴,140×240cm,布面油画,2001年

她,200×140cm,布面油画,1998年

实际上,无论是当代社会或在艺术界,人们迫切地需要,同时也了解要达成原创意义的集体行为是如何难以企及。多元化的后现代性生存和精神的现实结果是,没有任何思想观点和文化指令可以得到整体化的认同与支援,如果有这样一种存在物,那一定是整体都出了毛病。有趣的是,本时代的文化进展竟然是在艺术与生活的同一化和个性化欲求的互动或称之为“主体间性”中进行的,其基本的发现与展开竟是一些更年轻、更崇尚个人魅力和异类个性的女性画家来达成和表现的。陈曦在她们中是极为突出的个案现象,她显然以更恬适、更平常的心态面对生活和画布,以折衷的语法——半是写实/半是写意,半是表现/半是意象,半是抒情/半是反讽,亦此亦彼地游走在忧与喜、苦与乐、创作情欲与现实滞累的间隙和空洞,这种尼采式的不带任何绝望的“积极虚无主义”,使之脱离了男权逻各斯中心主义的捕捉,朝向未知的X旋转,从意识和感知上同时有利于她去反刍纷繁多样的不同层次的都市、社会、男人和女人、老人与孩童。因此,在折衷与混血的不安定领域里,未知的X仍是具有魅惑力的精神探险。(岛子《谁是陈曦》2000.节选)

中国记忆——奥运会开幕, 150×180cm,布面油画,2010年

中国记忆——新闻联播首播,130×180cm,布面油画,2008年

中国记忆——只生一个好,150×180cm,布面油画,2010年 (入编《20世纪中国当代艺术》吕澎著)

看见了什么?200×110cm,布面油画,2015年

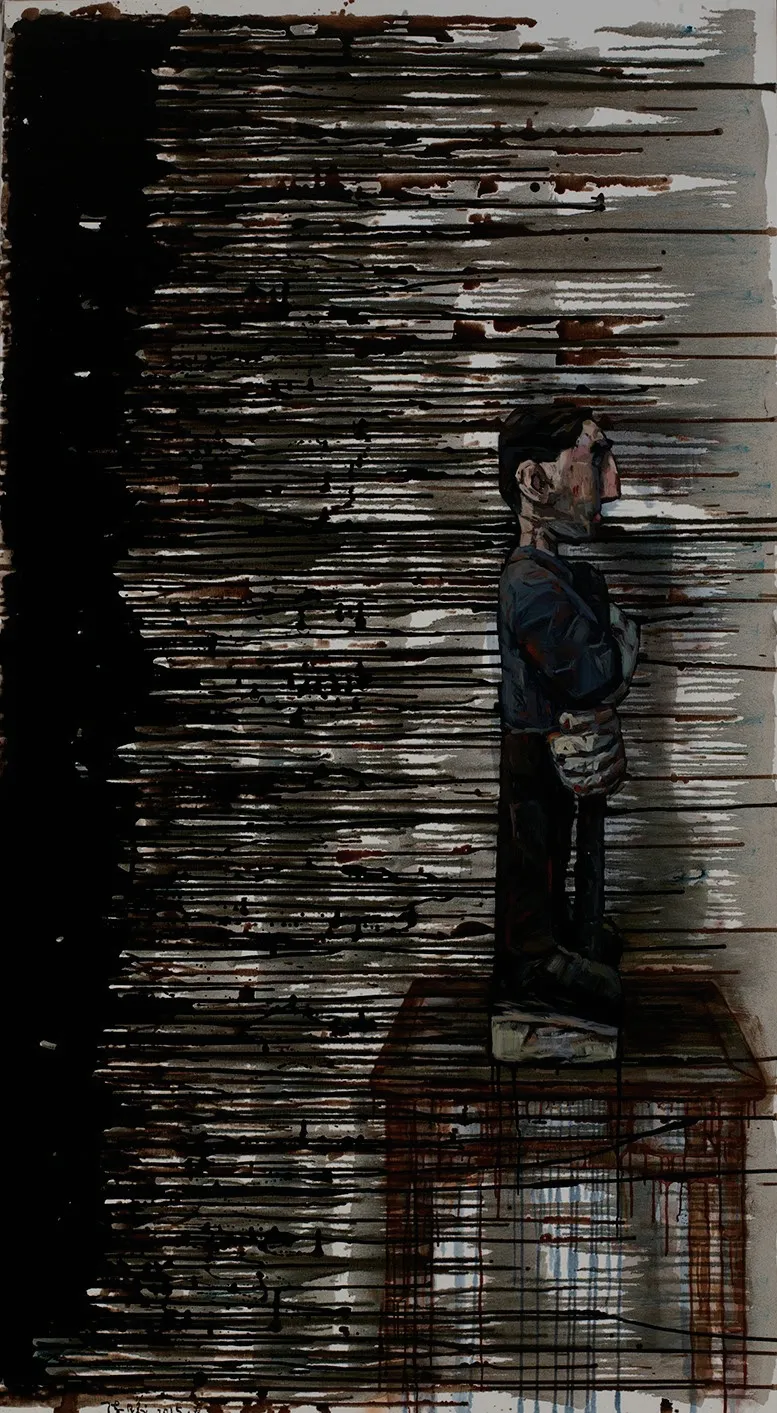

暗黑,200×110cm,布面油画,2015年

东边西边,230×146cm,布面油画,2014年

2013年的大半时间都处在对绘画行为的重新评估中,在潜藏焦虑的平静中等来了某一天。目光所及遍布房间各处的杂物,突然被魔术般赋予了神采,仿佛饱含着人性的生命寓意。从那一刻开始,我动手画了这一系列。我急切地想要去捕捉它们提供的那些神秘的线索,以及超越了自身物性的隐含寓意。意外且丰富的趣味也将通过物的相遇以及独特的语言手法来展现放大。人的玩偶和物件,因个人的选择、使用、把玩乃至破坏损毁,已沾满人的气息,成为了人类行为的证物。它们在这些画里出现于刻意营造的多重虚空当中,以绝对的主角释放张力、情绪和潜台词。这些“物”所传达的信息往往比作为使用者的“人”来得更真实也更具一种恒久性。然而背后凸显的终究还是关于人类的问题,是有关人类现状的忧思。新画是从玩底子开始的,层层叠叠的透明色滴营造了一个丰富且不确定的空间,线条或薄透写意抽象或工整清晰。表现意味的粗犷有力与平静详实的刻画并置,文字书写或隐于背景或暴露于表层……这样杂糅式的举动,开始了一种我个人性的绘画基因重组,是否能生成一个新面貌呢?接下来更多被我收藏的小物件、宠物玩具、衣帽架以及上面挂的帽子雨伞……杂乱的个人附属品都被我置于画中,不同物件的并置呈现出一种内在的关联,手法的多变杂糅提供出可产生丰富臆想的条件,它们生发出的意向已超越本身幻化为承载精神的象征符号。这一系列在表达思想的同时尽可能去放大“手感”的能量,带出人的行为之唯一性和温度感,也试图显示一种古老而质朴的方法的当代有效性,而运用古老的绘画或雕塑,在今天更是一种与世界飞快更新方式保持距离的态度。在这一系列画中,我试图将不同风格语言的经验汇聚于平面制造的幻像中,就是想找寻极度自由而意味深长的表达途径,即方法的自由与思想的契合。(陈曦《绘画何为?2017》2020.节选)

月光,200×110cm,布面油画,2015年

如何向死去的解释所发生的,300×180cm×4 ,布面丙烯,2017年

内-外系列1号,160×300cm,布面丙烯,2020年

内-外系列2号,160×300cm,布面丙烯,2020年

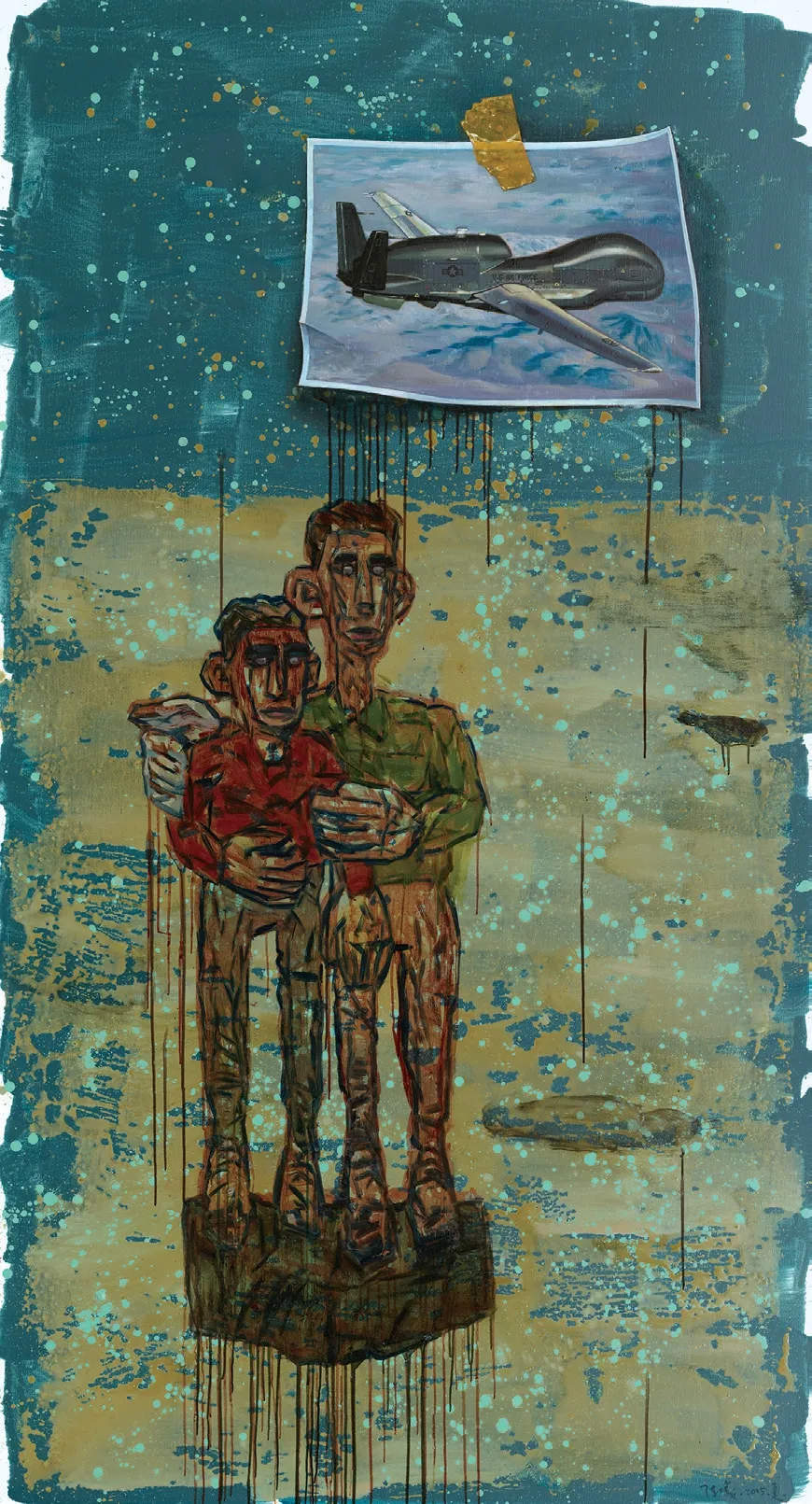

为什么一只小兔子居然会在这个展览中扮演主角?主题的形成最早起因,是她上世纪90年代阅读美国作家约翰·厄普代克的小说“兔子三部曲”(后来增补为“兔子四部曲”),书中主角是一个绰号为“兔子”的年轻人。这部作品给陈曦留下深刻印象,以致她总是把“人”和“兔子”联系在一起。兔子作为大自然中一个弱小动物,生性胆怯,生存的险境随时可能发生,因此逃跑成为它的常态。它不得不随时竖起它的两只超出正常比例的大耳朵以保持高度警惕,不断增强它的防范意识和逃生本领。所谓“狡兔三窟”,不是它有三处居室,而是它的住所必须有三个可以随时出逃的口,这样它才不致于死在洞里。兔子逃生必须百分之百地成功,否则面对的就是死亡。正因此陈曦常常从兔子的生存危机中联想到人,联想到人类中的弱势群体和个体。所以在个展“逃跑的兔子”中,“兔子”这个意象实际上所隐喻的就是处于弱势地位的、值得我们关注和同情的个体或群体的人。陈曦将“兔子”发展为自己的表现主题,还源于博伊斯的行为作品《如何向死兔子解释绘画》。博伊斯对自己这件作品的解释使陈曦产生强烈认同:“艺术要生存下去,也只有向上和神和天使,向下和动物和土地连接为一体时,才可能有出路。”关于艺术的出路,这也正是陈曦一直以来思考的问题,而只有“逃跑”才有可能找到出路。为此,在近三年的创作中,兔子成为她唯一的表现主题。《黑兔》系列、《如何向死去的解释所发生的》四联作品、木雕《繁殖》及大型木雕装置《正在显形》等等。由这多个系列作品所构成的展览,成为陈曦艺术历程中一个新的制高点。特别是那件大型木雕装置(300×400cm),这件作品以其浑朴、端庄和大气磅礴的风格成为中国当代艺术中不可多得的一件极有分量的作品。它挪用博伊斯《如何向死兔子解释绘画》的方式,让兔子怀中抱着一个人,似乎在向人类发出这样的疑问:你们在我们这个共存的地球上做了些什么?由此,陈曦在长期关于绘画本体和艺术命运的探索中,也顺便完成了她走向当代的四步。(贾方舟《自由出逃:陈曦走向当代的四步》2019.节选)

明亮的光,250×125cm,雕塑 ( 铸铜+纳米喷漆 ),2018年

异质共生,60×60cm×25件,2020年

有菌观察室,300×500cm×10件,2020年

对陈曦来说,比较、并置、综合以及归纳更具有概括性和历史性的问题,就成为艺术家近期的工作。陈曦从2013年开始进行了古今中外要素与符号的结合与并置,她把在媒体上看到的与自己日常生活中的物品放置在一起,以便碰撞出意想不到的矛盾与冲突。在《21-今日之局》(2016-17年)和《21-昨日荣耀》(2017年)里,陈曦使用了厄普代克的逻辑,让一只兔子来串联今天人类的——不仅仅是中国的——问题。同时,她也注意到当年波伊斯面对兔子的困惑:“如何向死去的解释所发生的?”这些问题是知识者都比较熟悉的,但是艺术家用她综合的手段再次提出:问题是继续存在的,人类并没有解决这些问题。陈曦借用了她几十年来的不同艺术手法:寓言式的,象征性的,讽刺的甚至文学的,最终,这些问题“所指涉的都是人的问题,我所忧虑的不是我个人或者某个人群的问题, 而是对今天的整个人类精神及行为的某种质疑……”。四联画《如何向死去的解释所发生的》,将艺术史作为问题的出发点,这样,圣母、艺术家、兔子以及人,在陈曦看来,都面临着难以解释的问题,而这样的串联却是一种象征性的古今中外的历史问题的呈现,它们是现实中的问题,同样,也是人类未来的问题。在今天的当代艺术领域里,很少有艺术家在四十岁的时候就建立了这样的人生态度。作为一位艺术家,对时间的理解最后产生出有关时间的艺术形象,这就是陈曦的贡献。(吕澎《时间的形象》2017.节选)