论南洋劝业会对我国刺绣发展的助推作用

2021-05-28许星

许星

1908年,从欧美考察回国的两江总督兼南洋通商大臣端方认为,国家近年来工商业发展不振、出产的各类物品质量也得不到提高,究其原因是“无比较无奖励”所致。而国外之所以工商之盛,得益于多举办博览会,通过比赛竞争,改良拙者,奖励优者,有竞争工商才能兴盛发展。借鉴他国经验,端方联合江苏巡抚等人向清政府上奏《创办南洋第一次劝业会折》:奏请在江宁(今南京市),官商合资试办第一次劝业会,旨在“以开风气而劝农工”“以振兴实业,开通民智”。具体赛会宗旨中还提出“褒奖宜优,各国赛会皆经有学识、有阅历之员,将陈赛物品逐一审查,定其等第,优者给以奖牌、褒状”。目的是达到提倡和鼓励发展实业,劝导实业救国,百业进步的目的。[1](P53-54) 这个提议获得“准奏”后,于第二年开始进行南洋劝业会的筹备工作。1910年(清宣统二年)6月5日南洋劝业会正式开幕,历时近半年。参展作品约百万件,可谓包罗万象,琳琅满目,观展人数约达30万。据当时的展会亲历者姜丹书说:“南洋劝业会为我国破天荒的盛大展览会。”[2](P390-391)这次会展成为我国近代历史上开办最早、规模最大、影响最深远的一次博览会。

一、 推动国货进步——各类绣品云集

在这次展会中,全国各地刺绣行业送展的刺绣品数量众多,不仅有农工商部绣工科和江苏、广东、浙江、湖南、湖北、四川、山东和福建等多省刺绣艺人送展的绣品,内容丰富,技艺高超,精彩纷呈。国内刺绣行业的从业者以及设立了刺绣、针黹科的女子学校和传习所,都希望通过参展,将从前局限在闺阁中的传统女红艺术,转变为走向社会和市场的大众艺术。

刺绣业界参展的积极性空前高涨,以至出现了展位一位难求的现象,有的展商因为送晚了一步,差点失去展出的机会。当时上海申报有记载:“工艺馆中陈列物品柜架久已充满,昨忽到上海瑞源号直接出品刺绣二百余件要求陈列,色色新颖炫人目。当事者恐辜负出品人之热心,于无位置之中设法腾挪四橱从事陈列,以供游观人之浏览,亦足见中国手工实业之发达焉。” [3] 说明刺绣业者参展非常踊跃。基于展会促进产业进步、技术改良和兴教进化等办展目的,各地刺绣艺人都将自己的精品力作拿来展示,劝业会场中观者人潮涌动,盛况空前。

此次参展的刺绣品类齐全,苏绣、湘绣、粤绣和蜀绣“四大名绣”都送出了代表性绣品参展。其他的地方名绣如京绣、鲁绣、汴绣、瓯绣、杭绣、汉绣和闽绣等也都有精致美妙的作品亮相于各展馆中。

以苏绣为例,当时刺绣品主要分为“宫货绣”“闺阁绣”和“民间日用绣”三大类别,其中宫货绣又称为“宫廷绣”或“宫绣”,指为皇室定制、用于供奉宫廷的各类御用绣品,包括各式衣装被褥、帐幔围帘、扇袋香囊、华盖旌旗和宫廷装饰等。因其专为帝王后宫所用,在纹样、色彩、构图、装饰形式和用料、针法等方面都具有严格的标准和规范,并在固有的繁杂程式规范之内绣制完成。其艺术特点是繁缛奢华、精致美观、用料考究且不计工本。

“闺阁绣”也指文人画绣,多为古时上流社会闺房名媛淑女、大家闺秀们居家消遣所作,用于自我欣赏、闺房陈设或馈赠亲友。这种“深阁帘垂绣”式的绣品,以明清时期上海露香园半绘半绣、画绣结合的顾绣为典型代表。清代江南著名刺绣艺术家丁佩在《绣谱》中分析其作品的特点是:“刺绣以针代笔,以绢素为纸,以丝线为朱墨、铅黄……闺阁中之翰墨。”由于绣制者多有较好的艺术素养,平日里刺绣与琴棋书画成为了她们修身养性和寄托情感的生活方式。“闺阁绣”特别强调绣品的艺术性、欣赏性和技艺性。其特点是针法变化丰富,绣品精细雅洁。

“民间日用绣”也称“商品绣”,主要是指满足百姓日常生活需求的各类绣品,多为自己使用、市场销售和交流。绣品的用途相当丰富,绣花衣装类有衣衫裙裤、襟缘挽袖、鞋垫帽沿和巾帕兜肚等。绣娘们将自己绣制的绣品拿到集市上售卖,赚得钱款补贴家用。日常自用绣品则有手帕荷包、镜套扇袋、被面枕顶和门帘幔帐等。这类绣品相对于前两种,在注重艺术性的同时,还兼顾实用性。

这次参展的绣品兼顾了以上两方面。艺术欣赏品类中有观赏性的绣画屏、中堂和屏风等。日用绣品类中有绣衣绣鞋、荷包扇袋、巾帕绢头、被面枕套、帐帘围幔和椅垫桌帷等,较为突出的有沈蕊珠所绣的仿明宫绣衣料二件。刺绣的纹样题材也十分丰富,有人物、花鸟、山水和具有吉祥寓意的各种主题,件件新奇、样样耀目,给劝业会场中展示的各类物品增添了艺术的亮点。

众多刺绣精品分别陈列于美术馆、工艺馆、教育馆、京畿馆以及各省共计9个场馆中。当时部分绣品陈列于美术馆,源于研究者认为刺绣是美术之一,且具有中国国粹的代表性特色,为世界所崇拜。其中一个重要的原因是刺绣是采用丝线在丝织物上用各种针法绣制出的画作,与绘画有着极其紧密的联系,在世人心目中自然被归在了美术之中。

图1 沈寿与清廷农工商部女子绣工科

二、严格审查评选——褒奖宣传绣品

劝业会组织机构专门设立了由农工商部右侍郎杨士琦为审查总长的审查部,组织专家对各类展品展开审查和评奖,其中绣工审查官由余觉、沈寿负责。评奖的宗旨为“优以旌其成绩,宽以励其将来,冀使富于材智者,以发明实业、艺术为荣;雄于资财者,以成立局广、公司为重。开一时之风气,当即策异日之富强”。经过细致而严格的审鉴评选,共评出奏奖(一等奖)66名,超等奖(二等奖)214名,优等奖(三等奖)426名,金牌奖(四等奖)1218名,银牌奖(五等奖)3345名,总给奖(五大项)5269名。[4](P170、173、176)来自各地的刺绣展品数量众多,共有50组作品分获一至四等奖。其中:农工商部绣工科总教习沈寿获得奏奖(一等奖)1组,为摹绣意国皇后及山水狮子绣件;另有获得超等奖(二等奖)7组;获得优等奖(三等奖)8(件)组;获得金牌奖(四等奖)34(件)组。

获得一等奏奖的沈寿,原名云芝,江苏吴县人,早年学习绣艺,1905年从日本考察归国后,总结了中外刺绣的特点,对中国传统刺绣进行了改良,将西洋绘画中注重光影、透视与色彩变化等特点,融入中国传统刺绣中,在刺绣中吸收绘画原理,汲取西方绘画透视、光感的特点,加之中国刺绣中的针法技艺、设色原理,创作出“求光”“肖神”,形神兼备的“仿真画绣”,可以说这项绣品改良使得中国传统刺绣工艺取得全新的突破。在这次南洋劝业会中,沈寿展出了她历经18个月,总结了中西画法原理而绣成的《意后爱丽娜绣像》。这幅绣像是她根据画稿,参考了摄影的表现方法,将阴影的部分随着光线变化来配线绣制,增加了其光影的变化,达到精致逼真、形神俱佳的妙境。当时著名诗人王漱岩,对获得奏奖的《意后爱丽娜绣像》作诗赞美道:“六洲生面掌中开,海国春风绣凤来。博得大素金十万,针神翻笑雪君才。”对此他在杂咏中注道:“农工商部女子绣工科总教习沈寿,字雪君,所绣意大利当今皇后爱丽娜像。据说明书云,累工十八月之久。面部浅深,线分七色,不假赭墨,与寻常刺绣家有别;目有精神,金发毵毵,以及肩章彩饰与胸锦佩、腰间宝带、下至飘裙,均丝毫不苟,与照相片无二,可称‘神绣’。”[5](P123)意大利公使专程参观了展览,对沈寿这幅惟妙惟肖的作品赞赏有加。后清政府将此绣像赠与意大利,这幅作为国礼的绣像于1911年在意大利都朗万国制造工艺赛会上展出,获得了“世界至大荣誉最高级之卓绝奖凭”,是中国的绣品首次在国际博览会上获得大奖,为中国刺绣在国际上争得荣誉,让苏绣名扬海内外。

获得超等奖(二等奖)的刺绣,分别是农工商部女子绣工科副教习沈立的《狩猎图及山水绣品》、直隶天津实习工场、山东工艺传习所、湖南湘绣出品公司、四川成都劝工局、广东缤华女艺院陈萃真等,以及广东潮州振艺工厂出品的各种绣品。

获得优等奖(三等奖)的有北京京师绣工科教习金静芬的《水墨苍松直幅绣件》、徐志勤的《仿沈南苹松鹤中堂绣件》和李群英的《绣三马头方额》等8组(件)。获得金牌奖(四等奖)的有北京女子绣工科教习沈静兰的《松树孔雀绣件》等34组。

在以女性为主的刺绣行业中,也有少量男性绣工发挥了积极的作用。如在这次劝业会,参赛并获奖的大幅刺绣挂屏《苏武牧羊》《丹凤朝阳》《郭子仪拜寿》《狮子头》《海龙王头》和《鹌鹑鸟》等多幅潮绣作品,就是由林新泉、王炳南、李和彬等24名男绣工创作完成的。“潮绣作品在南洋劝业会获奖的消息传到潮州府,引起了极大的轰动,参与制作的林新泉、王炳南、李和彬、王钟南、杜江宁、洪钟、吴坤等24名男性艺人,被民间誉为‘二十四刺绣状元’。一时,潮绣声名大噪。此后,潮绣作品多次走出国门,先后于1915年参加美国巴拿马国际博览会,1923年和1925年参加英国伦敦赛会,均获得很高评价。”[6](P45-46)在这次会展中,一方面潮绣作品获得大奖,给刺绣艺人们以极大的鼓舞,增加了他们的信心。同时,赴展会的潮绣艺人们在展会上看到来自全国各地风格各异的精彩绣品,眼界大开。向同行学习探讨,了解当时国内外刺绣行业的状况和发展前景,分析潮绣的特色与不足,探讨如何加以改进的方法,展会对于刺绣的发展意义深远。

图2 沈寿像(沈寿纪念馆拍)

图3 南洋劝业会工艺馆(老明信片)

三、会展成功举办——助推刺绣发展

在晚清民国时期,刺绣行业已形成了专门的团体组织,专门从事刺绣商品的销售和出口等活动,其中大多为绣艺公司、刺绣工场和刺绣传习所等刺绣专业组织。由于南洋劝业会对参展的刺绣品给予了鼓励和褒奖,“振兴实业、工艺改良”的浪潮极大地鼓舞了刺绣行业从业者的积极性,一些绣庄、绣坊和绣厂不得不设法扩大规模,增加人员以提高绣品的产量。

如广东,早在乾隆年间就开始成立了刺绣行业的专门组织“锦绣行”。由于外销出口的需要,各种绣庄、绣坊应运而出,培养了大批绣工。到了清末民国初期,受到劝业会议褒奖的鼓励,广东刺绣行业也不断扩大规模,仅“锦绣行”就发展了1000多刺绣会员,旗下名师云集,有陈球,黄洪、周云笙、许荣、许松等多人,为培养大量优秀的绣工、绣师作出了贡献。

各地的绣行绣坊和绣厂都纷纷开始招收绣工,由于刺绣是一项技术性较强的工作,这些行业招进的工人还需要增加一个培训学习的环节。为了能够招收到好的工人,厂家还制定相关章程条规,说明工厂招收绣工的原因,明确绣工进厂后的学习内容以及要达到什么样的标准。有些绣厂还备注着“在江南劝业两会陈赛经得有奖牌”以吸引人才。如1910年11月20日《申报》刊载了江西一《女工厂扩张刺绣办法》:“赣省清节堂现拟开办绣工厂……业已订定章程广告招生,名曰江西毓秀女子绣工厂,定额四十名,不分省界。闻大纲如左。(一)本工厂于光绪三十四年五月创办,内分手艺、图画、裁缝、纺织四项手艺,以学习湘绣为美术……(二)本工厂开办两年,绣工日精。本省物产暨江南劝业两会陈赛,经得有奖牌证明书,惟人数太少,出物不多,不符工厂名义。今已添聘教习……另招外班学生以四十名为额,以期渐开风气。(三)本工厂图画一科专为绣工取法生动之用,惟幼稚生鲜知画意,必须教以摹绘之法。(四)略。(五)……所有学生分作四班,以早八点钟至午后二点钟六小时为教授时刻,三点钟至夜十点钟八小时为本堂绣女及教习自修时刻,所有外间预定绣货及厂中自绣发卖之货,皆当专心刺绣,庶出货可期风气可开。(六)本工厂立有工课簿,登记绣件,载明绣工名字,视绣日若干估定价值,年终核算,视赚若干提一成作奖以示鼓励。”[7]从这间绣工厂招工信息中,我们可以清楚的了解到,在“江南劝业两会陈赛,经得有奖牌证明书”的基础上,人手短缺,所以要招收绣工,制定了培训学习、报酬与提成奖励等具体内容,这在晚清工厂招工中并不多见,也显示出南洋劝业会对刺绣产业的影响力。

一些市县对在南洋劝业会上获奖的企业或个人,也采取了鼓励和支持的政策,据《江都县续志》记载:“绣帐沿桌围,南洋劝业会庆瑢女士得三等奖。”据有关资料,庆瑢女士“赴赛南洋劝业会,得有超等奖凭,并向政府注册,准免税厘三年”,这表明庆瑢女士的刺绣得奖以后名声大振,其绣庄规模也已扩大,在绣品经营收入方面提出了免税三年的申请,得到了政府的准许。也为其他绣庄绣坊的经营作出了榜样。[8]

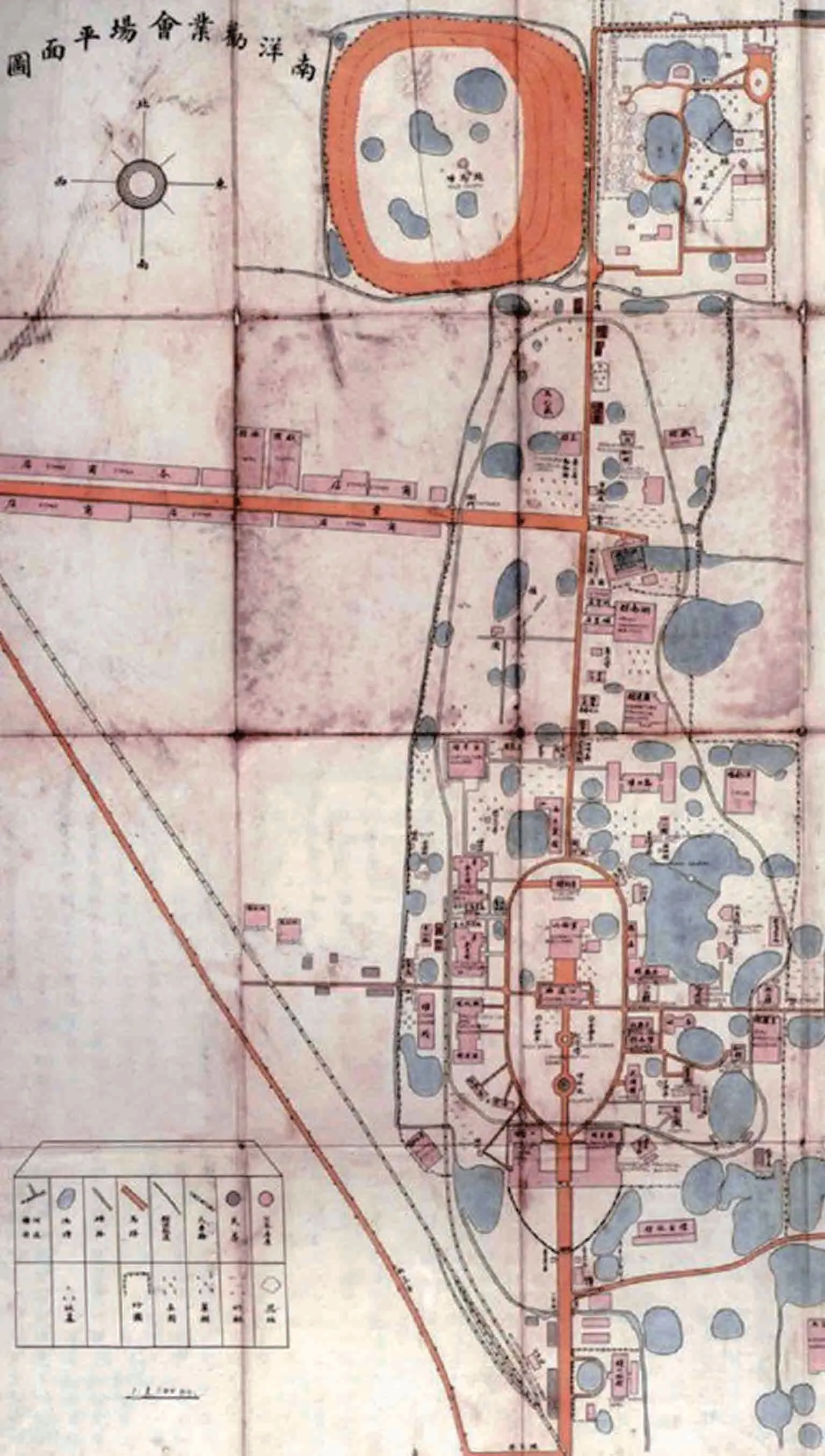

图4 南洋劝业会平面图(老明信片)

四、结论

一百一十年前在南京举办的南洋劝业会,是一次“激励其国人竞胜之思想,使优者愈进于精美,劣者尽化其窳楛”[4](P17)的重大活动。这次展会达到了开通民智、振兴实业,推动全国各行各业改良技艺以及辅助社会教育的作用。在会展筹备期间,主办者大力宣传办会理念,引起了刺绣行业同仁的重视,纷纷送来精美绣品,展会筹得了大批优秀参展作品。再由业内专家组成评审机构,对来自全国各地的刺绣展品严格加以评判。通过比较艺技优劣,评出从奏奖到银牌奖的五项大奖,这些奖励对刺绣行业起到了促进发展、激励竞争的重要作用。劝业会之后,许多绣坊绣厂都积极扩招绣工,力求加强艺术创新和技术改良。这些都大大地调动了刺绣手工艺人改良创新的积极性,助推刺绣产业发展,从而提高民族手工业的振兴发展意识, 为我国刺绣技艺的不断提高奠定了良好基础。刺绣企业的发展壮大,南洋劝业会起到了不可忽视的重要作用。