旅游发展背景下的西北民族社区空间生产分析

——以甘南州郎木寺镇为例

2021-05-26梁旺兵吴宇锋

梁旺兵 吴宇锋

(西北师范大学,兰州 730070)

我国西北与西南地区是少数民族主要的聚居地,这些少数民族聚居地作为地缘相近、血缘相亲、价值观趋同和人口同质性强的传统性共同体,促进了民族社区的产生[1]。随着中国经济的进步、社会结构的调整和思想观念的变化,民族社区逐渐演化成为兼具精神属性和空间属性、以文化为核心的“地域综合体”[2]。西北民族社区的自然、人文旅游资源富集,是自然环境、社会性、记忆和想象交织的空间,甘南藏族自治州的扎尕那、拉卜楞镇和郎木寺镇等民族社区因其独特的空间景观、民族风情和宗教文化,成为游客首选的文化旅游目的地。但旅游发展使得西北民族社区原有的空间被开发、设计、使用和重构,间接影响着旅游者的满意度与旅游体验[3]。总的来说,西北民族社区旅游发展背景的空间要素从边缘走向核心[4],凸显着社区居民对于空间生产实践的价值判断和态度取向[5],也契合社会学、地理学研究“空间转向”和“社会转向”的发展趋势[6][7]。在此背景下,本文以具有典型性的甘南州郎木寺镇为例,基于列斐伏尔空间的“三位一体”辩证法,着重回答物质空间、精神空间和社会空间的变迁,对空间生产主体——社区居民的态度、行为的影响问题,从而在微观层面加深对旅游影响的认知和理解,为旅游领域空间生产的研究提供有益探讨。

一、研究设计

(一)理论导入

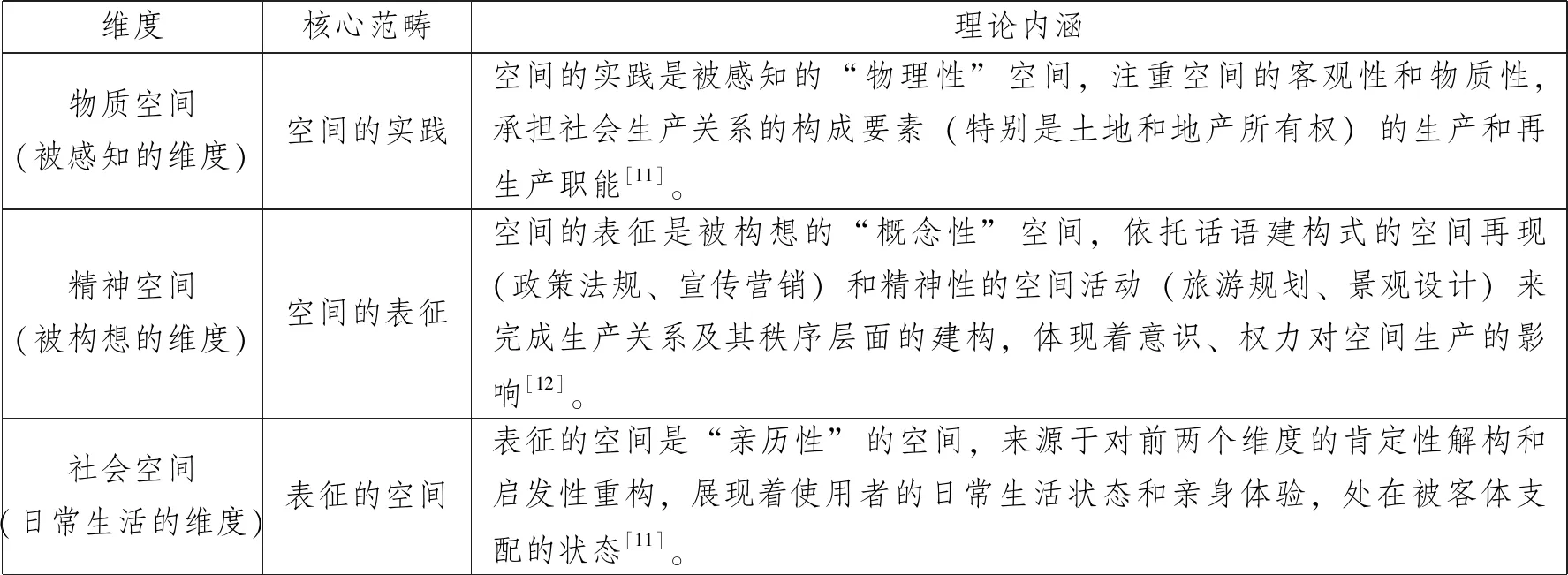

空间生产的逻辑起点始于空间中要素、功能和活动的发展变化对空间本身的建构,从而要求我们以相对的、动态的眼光理解空间的内涵[8]。20世纪下半叶,法国社会学家列斐伏尔从“社会—历史—空间”的视角提出空间的“三位一体”辩证法,明确了空间生产的概念和分析框架(见表1)[9]。列斐伏尔的空间生产理论超越了“二元论”和“两极论”,将“(社会)空间是(社会)生产”作为核心,把空间置于日常生活的起点,指明了空间与生产的耦合关系[10]。

表1 空间的“三位一体”辩证法的基本内容

在国外,Halfacree在对西方乡村空间、话语权和定义研究的基础上,依据列斐伏尔的空间“三位一体”辩证法构建了一个“乡村空间三元辩证框架”[13][14]。Frisvoll将Halfacree的研究框架拓展为非物质维度、物质维度和个人维度,分析了旅游发展下权力在乡村空间生产中的作用[15]。国内学者宗晓莲首次以列斐伏尔的空间生产理论为工具,研究了丽江古城空间商品化的过程和对社会文化的影响[16]。郭文对周庄古镇的居民旅游空间体验[17]、旅游场域中的多维空间生产[18]和居民的社会空间感知[19]进行了深入研究,指出了社区型文化遗产地的旅游空间生产与形态转向[20]。孙九霞则将空间生产置于旅游发展的背景下进行分析[4],对民族旅游社区的交往空间的变迁及特征[21]、社会空间生产的过程、表征及影响[22]和空间想象与旅游体验之间的相互作用进行了探讨[6]。近年来,资本、权力给空间生产带来的异化,使得“空间正义”这一概念逐渐成为旅游研究的热点,李创新对旅游空间正义逻辑、语境和理念进行了思考[23],胡大平对旅游空间正义的性质、重心和价值作了分析[24]。总的来看,在旅游领域空间生产的研究呈现出两个趋势,一是从宏观层面逐步深入微观层面,体现在研究对象从城市到乡村古镇再到民族社区的演变过程;二是关注旅游发展下空间重构过程中对主体的空间压迫与剥夺,体现在学界对空间生产的弱势群体政治与伦理话语的高度关注。

(二)研究案例地

郎木寺镇因寺兴镇,由甘南藏族自治州碌曲县和阿坝藏族羌族自治州若尔盖县共同管辖,位于白龙江北部的“赛赤寺”和白龙江南部的“格尔底寺”均属藏传佛教格鲁派寺庙,是安多藏区的重要组成部分,也是汉藏“茶马互市”沿线的重要交易场所。本文所指的郎木寺是位于白龙江北部的“赛赤寺”。

郎木寺镇的旅游发展可大致分为三个阶段,第一阶段是20世纪70年代至90年代,主要是国内外背包客从若尔盖北上来到郎木寺镇观光游览,以寺院为载体缔结的宗教空间掌握着空间生产的话语权,旅游发展对社区居民生活方式的影响较小。第二阶段是20世纪90年代至2017年九寨沟7.0级地震前,在该阶段,郎木寺镇的交通和基础设施建设不断完善,旅游业态日益丰富,小吃店、宾馆、手工艺品店和马队公司不断涌现,牧业、寺属产业的传统地位受到削弱,依托消费主义形成的商业空间迅速发展[25],游客接待人数和社区居民旅游收入不断增加。第三阶段是2017年九寨沟7.0级地震后至今,这一阶段郎木寺镇旅游发展的脚步放缓,一是郎木寺镇作为甘南川西自驾游线路上的重要一环,与九寨沟的自然资源具有一定的互补性,九寨沟地震使得游客赴九寨沟旅游的意愿减弱,间接影响了郎木寺镇的游客接待人数;二是由政府牵头进行的主街片区改造工程使得原有的空间成了标准化的“产品”,现代化、同质化的景观难以充分响应郎木寺的民族文化和宗教文化[26],影响了社区居民的感知和游客的满意度。

(三)研究方法

本文采用质性研究方法,于2019年3月17日—24日和7月15日—23日前往甘南州碌曲县郎木寺镇进行观察和深度访谈,深度访谈的对象为社区居民,即除寺院喇嘛以外,郎木寺镇的户籍居民和在郎木寺镇停留一年以上的非户籍居民。为克服语言障碍、民族与宗教文化的差异,研究团队选择非概率抽样法中的滚雪球抽样,先找出目标群体中个别成员(L-1),对其开展初步的调查,然后根据其提供的有关其他成员的信息,逐步拓展调查范围,直到得到满意的全部样本单位为止[27]。访谈对象的基本信息见表2。

表2 访谈对象的基本信息

以上访谈对象在性别构成方面较为合理,年龄构成上最小为8岁,最大为53岁,民族以藏族为主,兼有回、汉和白族,文化程度方面,高中及以下学历占大多数(含不详),职业分布以参与旅游经营为主,兼有包车司机、放牧等工作方式,户籍居民与非户籍居民的比例均衡,具有较好的代表性。

(四)资料分析

首先对甘南州碌曲县郎木寺镇观察笔记和深度访谈转录文本进行开放式编码,标注资料中表征概念类属的各个意义单元,命名有显著意义的子类属;其次进行轴心式编码,构建各个意义单元乃至子类属之间的有机关联,挖掘有描述、解释或诠释功能的次类属;最后进行选择式编码,在已确定的次类属中,探寻一个有统领性的主类属,将其置于理论模型的主导地位。

表3 编码分析确定的各级类属

(五)分析框架

本文在列斐伏尔空间的“三位一体”辩证法基础上,尝试构建旅游发展背景下西北民族社区空间生产的分析框架(图1)。

图1 旅游发展下西北民族社区的空间生产的分析框架

其具体内涵呈现如下:空间的实践是指被感知维度的物质空间,在空间利用的博弈中,其生产的结果则以物质空间中各种产品及其本身表现出来,助推了物质空间的资本化;空间的表征是指被构想维度的精神空间,体现在话语建构式的空间活动和精神性空间再现下,景观嬗变与社区居民的地方依恋、旅游者的空间想象之间的冲突,引发了社区居民的失地感;表征的空间是指日常生活维度的社会空间,体现在与旅游交往相联系的社会关系、行为规训的重新建构过程中,凸显了社会空间的世俗化。

二、旅游发展下西北民族社区的空间生产

(一)空间的实践

空间的实践作为社区居民进行生产和扩大再生产的互动场所,在郎木寺镇旅游发展的第二、第三阶段,郎木寺镇资源所暗含的资本属性是吸引各方对生产性和消费性物质空间投资的主要原因,郎木寺临近四川九寨沟的区位资本、主街的土地资本、赛赤寺与格尔底寺及其物化的民族宗教资本以及历史文化资本,已经成为凸显郎木寺镇相比其他物质空间更具有消费吸引力、投资回报率的因素。

我一开始在拉萨大桥开店,经营了十年,那个时候生意比较好,但13、14年以后房租就高了,不赚钱。所以我就来郎木寺镇了,这儿的房租我还能承受,开店第一年时生意特别好。

——L-2文玩店老板

以前我们最起码的水、电、下水道都很吃力,现在游客多了,政府给修得比以前好多了……郎木寺不仅仅是个寺院,还有自然景色和神话传说。

——L-6学生兼职导游

开这个店一是受我妹妹的拉拢,二是觉得郎木寺旅游发展前景比较好,主要是离四川九寨沟近,觉得比拉卜楞镇未来强。

——L-18手工艺品老板娘

随着郎木寺镇游客人数的不断增加,政府认识到了空间消费的巨大潜力,资本投资的积极性也愈发高涨,2018年在碌曲县政府为主导的48个项目中,有27个直接服务于郎木寺镇的城镇建设,郎木寺镇交通、接待、水电等基础设施的改造升级,不仅优化了旅游发展的“硬环境”,也间接地将社区居民吸引到了旅游发展的进程中。

郎木寺镇作为依托寺院发展而来的村落,以藏传佛教为核心的寺院空间是僧尼和藏族民众的信仰和精神依托,依照格鲁派“曼陀罗”理想图式设计的寺院建筑、转经道,使郎木寺的空间形式极具宗教象征意义[28],其给予了郎木寺僧尼和藏族信众强烈认同感和归属感,是郎木寺镇神圣性的空间占有。在郎木寺宗教感召力的影响下,僧尼和藏族民众必然向这一朝圣地云集,原始的农牧业和信众供奉只能满足其基本的生存需要,在寺院周围诸如经营纺织印染、手工艺品、服装日用品等传统商业店铺作为对寺院内敛型经济的补充,形成了郎木寺镇世俗性的空间占有。郎木寺续部、医学和雕版学院相继完成重建,对游客的吸引力进一步增强,外向型的旅游经济加强了郎木寺镇内部社会与外部世界的联系[29],游客现代化的衣着服饰、多元化的思想观念和高层次的消费需求对社区居民的物质生活方式造成了一定的冲击。

我儿子出去和朋友玩就会去网吧,聚会、过生日就会去饭馆茶馆,没有旅游的话就没有这些饭馆茶馆。我的大女儿今年22岁了,她小时候就没有这些个花样,我儿子花钱就比我大女儿花得多。

——L-1宾馆老板娘

我们做的是新派藏餐,比如你们吃的这些糌粑,感觉不会有那些油腻的酥油味,我们都是经过改良迎合游客的口味,本地人有时也会来吃……以前的话我们每年赚的钱就是买卖牛羊,不会去投资,也不会去让孩子们上学,不过是买珊瑚、买蜜蜡、买金子戴在身上。但现在几乎都是怎么想办法再去赚钱,把房子修缮一下,去买辆小汽车。

——L-11酒吧老板

我们不是平时不穿藏袍,我们这儿有火锅什么的,上菜什么的真的很不方便,再加上我们厨房离得比较远,藏袍你看着穿起来很漂亮,但是迈大步什么的特别不方便……我的朋友们现在藏袍也穿得少,一般都是汉服,除非我们过节日。

——L-16旺季餐馆兼职服务员

随着旅游开发进程的加快,被游客和社区居民所裹挟的空间消费需求同郎木寺镇原始的神圣性、世俗性空间占有呈现出不相匹配的状态。在国家“以寺养寺”政策的支持下,寺院除了修建商业停车场、收取寺院门票费和扩大游览区域之外,还通过买卖土地资本,开设了达仓郎木寺院宾馆、集贸综合市场和藏医院,直接参与商业经营活动,以谋求更大的旅游收益。在寺院外围区域,社区居民消费观念和偏好的变化打破了原有的以生活必需品为主的消费结构,宾馆民宿、餐饮小吃、咖啡厅酒吧和现代纪念品店不断涌入。在空间利用的博弈中,利润较高的旅游服务类店铺往往掌握更大的话语权,传统商业店铺逐渐分散与萎缩。当资本直接投资于神圣性、世俗性的空间占有,以满足空间消费需求时,物质空间就成为资本增值的直接途径和手段,即空间的资本化[30],这凸显了资本对物质空间的主导和塑造作用。

空间的资本化将大规模的“物流”“信息流”“资金流”和“旅游流”带给郎木寺镇的物质空间[31],不可避免的使得空间生产出现异化现象:身着僧服的年轻喇嘛聚集在寺院门前主动向游客询问是否需要价值“一张红票票”的导游服务;访谈对象白龙江源头小向导(L-15)佩戴着印有支付二维码的胸牌,不太熟练地讲解着各个景点的历史传说;包车司机(L-17)坦言会根据客人的情况报出不同的价格,也有固定的酒店宾馆为其提供客源。此外,淡旺季差距明显的商铺、种类繁多的宾馆民宿和鲜有居民问津的手工艺品店也显现出物质空间的“去生活化”趋势。

社区居民作为相对弱势的空间生产主体,面对空间的资本化大背景中规训力较强的物质空间,往往妥协于异化现象和“去生活化”趋势,在充满异化又满载希望的日常生活中生存,一部分社区居民被纳入旅游服务业中来,成为空间占有的利益相关群体,另一部分社区居民则不得不适应旅游发展下新的物质生活方式,成为空间消费的追随者。

(二)空间的表征

空间的表征作为被构想的精神空间,体现了意识、权力通过话语建构式的空间再现和精神性的空间活动对西北民族社区富有宗教、民族色彩景观符号的建构、再现和开发。在郎木寺镇旅游发展的第一阶段,改革开放后政府实行的“草畜双承包责任制”改变了牧区的生产方式,使得逐水草而居的牧民有了固定的生活场所,以土石筑墙、木板装修,住宿与畜棚分上下两层联为一体的踏板房应运而生。对于社区居民特别是藏族牧民而言,一方面改善了其生产生活的空间,另一方面则增强了对郎木寺镇的情感联结、认知联结和意欲联结;对于游客而言,极具民族特色的人居建筑、富有宗教特色的寺院建筑在政府商业宣传、旅游中介策划营销下,成了个体对郎木寺镇社区旅游的知识、印象、意向及精神性思考的来源[32],但社区居民的地方依恋、游客的空间想象与空间体验之间往往无法保持一致[6]。

哎,从拉萨刚到这时我觉得还挺好。现在的话感觉就不怎么样,有100个人来的话,一半以上都说很失望,觉得跟宣传比有天地相差,就两个寺嘛。

——L-2文玩店老板

说老实话,旅游人数从我20岁到现在一年不如一年,味道变了,很多东西都没了,老工匠做的那个磨青稞的雕花藏式老磨坊,木头做的藏式回式的踏板房,有一些保存下来的,但说拆就拆,一点都不心疼,民族特色搞没了,都是大众化的,谁来看。

——L-4西餐厅老板娘儿子兼特产店老板

理论上纯粹空间的表征形式是观念性的,它从精神空间中获得观念,并将这些观念投射到现实世界去[33],体现了意识、权力所掌握的知识、暗含的秩序的表象化。在郎木寺镇旅游发展的第三阶段,政府进行了多次片区改造,除了完善水、电、暖等基础设施以外,还包括翻新主街的路面、粉刷主街两侧店铺的墙面和整治街道乱摆乱放占道经营等内容,但社区居民对此颇有微词。

我们是旅游饭馆,有个保护了三十多年的木质招牌(写有郎木寺镇的路线、旅游景点和菜品),但在二楼走廊搁着不让挂……一楼餐厅为了看着整齐划一,只能把旗子取掉(天花板和墙上挂了许多驴友团的特色旗子),现在游客来了就问我为什么和宣传上的不一样了,我只能又挂回去。

——L-3西餐厅老板娘

现在街道上不让摆摊,虽然表面看着干净整洁,但这样游客就慢慢地少了,收入就没有了,现在关门的人太多了。得有气氛,不能弄什么东西只为了表面好看,你看现在是旅游旺季,街道上又在挖路、粉刷和搭脚手架,游客也感觉到没意思。

——L-9超市老板

无地方特色的低水平重复建设、大众化的景观符号,重塑着郎木寺镇的建筑风貌和格局,消解着社区空间的差异性与多样性,进而潜移默化地影响着民族、宗教文化。对于游客而言,媒体关于郎木寺镇景观特色的宣传、背包客针对郎木寺镇风土人情的描绘和记录社区居民的言谈举止的文字记录和摄影图片,都是其建构空间想象的重要来源,但现实的社区空间与游客的空间想象之间存在较大的差异,进而削弱了他们的空间体验和消费意愿;对于社区居民,特别是被纳入旅游服务业的群体而言,往往通过集体叙事的方式回应游客的空间想象,但嬗变的景观符号既无法支撑其对于郎木寺镇社区文化的一致性表述,也不利于其通过生产行为将游客空间想象的内容通过物质化的形式表现出来[34],不仅引发了游客对于民族社区“真实性”的质疑,也影响了社区居民与地方价值观、精神追求相联系的地方感。

空间的表征作为在社会(或生产方式)中占统治地位的空间,对于政府、旅游开发商和本地乡绅所进行的规划控制,在旅游收益尚可的情况下,社区居民还能容忍“地方感”缺失带来的负面影响,但2017年九寨沟7.0级地震和片区改造工程使得郎木寺镇的游客数量骤减,七月份正值甘南的旅游旺季,但游客服务中心冷冷清清,主街两旁关门的店铺比比皆是,呈现出一片肃然的景象。

感觉近生意两年没有前几年好了,街边房子没装修之前挺好,最主要以前建筑物有古老的,但一翻修就全变样子了,再加上九寨沟地震,来的人就更少了……以今年的情况看来基本就是不行了,有时候开单有时候不开单,我以后可能不会来给家里帮忙了。

——L-8手工艺品店小老板

就郎木寺而言,可能游客慢慢越来越少,我们也考虑这两年撤出去,因为从这里特别兴旺到现在,房租每年涨,游客每年减……说难听了,我们从家里跑到镇上做这家店,谁都没有那么伟大,不是说传播我们的文化啊,我还没有达到那个境界,就是以营利为目的,如果在这里效益一天不如一天,人一年比一年少的话,我可能会第一时间选择离开这。

——L-11酒吧老板

诚然,由意识、权力主导的建构、再现和开发将空间的表征引入现代化的进程中,但旅游者对于西北民族社区“真实性”的空间想象和居民基于景观符号的地方依恋往往与其相悖,原本被社区居民的集体意识所构想的精神空间,成为与之迥异的“政府主导型”发展战略下旅游产业化的载体,一定程度上挤占了社区居民的旅游收益、加大了社区居民间的文化差异,使社区居民的“失地感”较为明显,甚至出现逃离郎木寺镇的情况。

(三)表征的空间

不同历史阶段下社区的生产方式与其特定的生产关系所形成“亲历性”表征的空间,既是物质的,也是精神的,更是实践的,体现着社会性与空间性辩证统一[11]。而社会关系作为一种具体的空间存在,一方面支撑着日常生活维度的社会空间,另一方面为社区居民的社会生活方式打上烙印。社区居民在旅游者的空间消费中或主动或被动地与其发生互动,形成带有社会属性和空间属性的旅游交往,进而建构起复杂交织的社会关系,其中生物性生产关系——即民族、宗教和家庭成员之间等自然演变的关系占据着社会空间的主流,而物质性生产关系——即旅游发展下主客在物质资料的生产、分配、交换和消费环节所产生的关系则暗藏于日常生活之下[35]。

1747年,碌曲县双岔籍噶丹寺法台坚参桑盖应河南蒙旗亲王丹津旺舒的请求,返里弘法创建郎木寺并任该寺法台,迁来60余户牧民居于此地作为香火户,后又有大批藏族信众来此聚居。当时,社区居民特别是藏族信众同僧侣之间交往成为社会互动的主要形式,居民主动拜佛、转经、供奉和接受寺院教育。那时开展牛羊、毛皮贸易的回族居民和经营传统商业店铺的汉族居民人数寥寥,其与僧侣、藏族信众和游客之间除贸易外并无过多互动,处在社会空间边缘化的位置。之后的旅游开发显著地增加了郎木寺镇的游客数量,也扩大了旅游服务业经营主体的范围,大部分社区居民通过正规或非正规就业直接或间接参与旅游交往,为物质性生产关系提供了建构符合自己地位、身份特征的契机,社区居民之间、社区居民与游客之间以业缘为基础的物质性生产关系成为社会空间的重要支撑。

现在生意都靠来过之后的回头客(店内很多快递单,很多打包好的牛肉干),他们觉得好就会把微信加上,多个朋友多单生意嘛,比以前靠天吃饭强多了。

——L-7牦牛肉特产店老板

我爸最初来这边是给寺院加工那些银器,后来游客慢慢多了就进了一些别的货来卖……我们白族人在这边有好几家,都是云南一个地方的,平时也会一起吃个饭交流下,毕竟生意不好做,互相帮衬。

——L-8手工艺品店小老板

旅游发展下社会空间中社会关系的变迁表征着郎木寺镇日常生活状态的渐进过程,也带来了社会生活方式的新实践。旧时郎木寺藏传佛教颇为烦琐的行为规训,如供养、包办婚姻、送次子入寺为僧和天葬等,反映了生物性生产关系在社会生活行为方面的另类投射,更暗含了藏族民众与寺院这一神圣空间的情感联结。在满足旅游者空间消费需求所进行的社会互动过程中,参与旅游交往的社区居民受到了全新社会观念与价值观的熏陶,凌驾于物质性生产关系的消费欲望与生活追求逐渐向社会空间渗透,潜移默化地影响着固有的行为规训[36]。

我在县城里上的高中,大学自己选了一个专业(法学),藏族学的人比较少,我以后可能不打算在这了……还有一些佛殿里面是放酥油灯的,但游客来的话很不放心,担心安全问题,就改成了电灯,我觉得对仪式有一定的影响。

——L-6学生兼职导游

现在对寺院的供养压力小了很多,一方面现在寺院自己都有旅游收入,不太完全需要依靠我们,另一方面许多喇嘛会被人请出去做法事,不用我们太操心。

——L-11酒吧老板

我们这边结婚还是挺看重一些民族成分的,以父母介绍的居多,但现在也有相亲和自由恋爱认识的……我老婆是她来甘南玩,我们就认识了,谈到现在有六年了,平时她在兰州,我在这边。

——L-12青年旅社老板

与旅游发展相适应的行为规训撕裂了笼罩在物质、精神之上的“神圣帷幕”,佛事活动让位于世俗化社会空间的市场经济逻辑,在宗教的世界观指导下的婚丧嫁娶也在逐渐被世俗的观念重新建构,社区居民开始重新审视他们用于理解和解释世界的宗教信仰,思考着行为规训的公共性与社会职能,辩证地看待改变和形塑社会空间发展的旅游业[37]。

我们自己的信仰还在坚持,寺院是要定时去的,不相信也说不上,相信也说不上,自己的生活自己决定,还是比较理性……游客也要自我约束,一些寺院的阿哥,不懂汉语,有的游客不尊重规定,就买票这个事儿跟阿哥吵,后来给他退了票才高兴,让我们感觉很寒心。

——L-6兼职学生导游

有一些特殊或者大型法事的时候,会有人在门口守着不会让游客进去,像晒佛等对外公开活动的不会禁止游客进入,但必须遵守秩序……郎木寺后山有个天葬台,一般我们用七天的时间来进行超度,然后再举办天葬仪式,在那种伤心的情况下,很多游客都会围过来,让我们很反感。

——L-11酒吧老板

天葬台那个没什么大不了的,也是让你去看下人的一个轮回,有些游客有误解,以为做天葬就是要上天堂,其实我们任何人从出生、成长到去世,一直在向大自然、花草树木索取,所谓天葬就是在你死之后做人生最后一次供奉……许多人对我们民族有一些认识上的偏见,外面的一些新鲜事物,慢慢也会让有些文化程度不高藏族同胞犯一些错误,不光是要求游客怎么样怎么样,我们也要做好自己。

——L-12青年旅社老板

旅游发展下弥漫着的社会关系和行为规训的世俗化社会空间日渐消解着郎木寺镇空间生产的神秘性、不可知性,似乎社区中藏族信众的宗教信仰正在被现代性所“祛魅”,但宏观层面上藏传佛教影响力的下降并不能说明个体宗教信仰的缺失,藏传佛教的仪式、活动中社区居民与游客比例的失衡与个体虔信的强度也没有必然的联系[38]。对于社区居民而言,“戒律存则佛法存,戒律灭则佛法终”,宗教信仰仍然有被坚守的合理性和现实性基础,旅游只是改变了宗教精神表现形式,使其与世俗化的社会空间紧密地融合了在一起,而恪守藏传佛教的伦理准则和道德规范、追求真善美才是坚守宗教信仰的主体与核心。

三、结论与讨论

(一)结论

郎木寺镇作为西北民族社区旅游发展的前沿,空间生产的实践在政府、社区居民和游客等主体的相互作用下日渐复杂,在列斐伏尔“三位一体”辩证法的指导下我们可知:(1)在空间的实践层面,被游客和社区居民所裹挟的空间消费,推动了神圣性与世俗性空间占有的变迁,引发了空间的“资本化”,处在弱势的社区居民只能妥协于物质空间的异化现象和“去生活化”趋势。(2)在空间的表征层面,权力对郎木寺镇的建构、再现和开发将其引入现代化的进程中,一方面同旅游者对于西北民族社区“真实性”的空间想象相悖,另一方面使社区居民的“失地感”较为明显,甚至出现逃离郎木寺镇的情况。(3)在表征的空间层面,旅游交往使得以业缘为基础的物质性生产关系成为世俗化社会空间的重要支撑,潜移默化地影响着与潜意识的神秘性、有限的可知性相联系的行为规训,但社区居民仍坚守着暗含合理性和现实性基础的宗教信仰。

(二)讨论

首先,旅游只不过是人们对于现代性生存条件“好恶交织”的反应和体现之一[39],在依托列斐伏尔的空间“三位一体”辩证法研究西北民族社区的空间生产时,需要思考如何剥离其他因素对于物质空间、精神空间和社会空间的影响,专注于旅游研究的视阈进行考察。

其次,空间生产的研究必须有一个明确的立场和清晰的正义判断[9],西北民族社区空间生产的实践中所产生异化现象,促使我们加深了对空间正义的思考:如何减少空间生产的实践中权力、资本带来的负面影响,如何在文化旅游发展的浪潮下实现社会主义性质的空间生产以及如何保证旅游发展中社区居民空间权益的公平和公正。

最后,尽管列斐伏尔的空间“三位一体”辩证法为研究空间乃至旅游空间提供了新的理论视角,但在后续的研究中要避免空间概念和空间生产逻辑的泛化,并非所有影响空间的要素和活动都能改变空间本身,即“生产”,要把握诸如占有、消费、想象、社会关系等重要因素和深层问题。