中越跨境族际婚姻的家庭语言生活模式与特点

——以云南富宁县木央镇、田蓬镇为例

2021-05-26陶文武王朝梅熊文国

陶文武 王朝梅 熊文国

(①中央民族大学,北京 100081;②云南民族大学, 云南 昆明 650500)

边境跨国婚姻是一种婚姻主体在共享地缘文化、族群文化的基础上呈现的一种婚姻行为自觉[1]103。学界很早就关注到了中越边境跨境婚姻的社会现象,吸引了包括民族学、社会学、经济学、法学、人口学等诸多学科学者的关注。这些学者主要聚焦于四个方面。第一,关注中越边境跨境婚姻产生的社会基础,主要与两国山水相连的地缘、共享族群文化、中越两国经济发展不均衡和贸易不断往来、中(男多女少)越(女多男少)两国男女性别比例失衡等因素有关[2-4];第二,研究中越跨境婚姻的类型、缔结方式、婚配模式。中越边境婚姻的类型有“同族源”和“非同族源”通婚[5-6]、婚配模式有“弱弱婚姻”和“事实婚姻”、婚姻缔结方式有“共诺婚、中介婚、包办婚、买卖婚、‘滚雪球婚姻’”等[1]99[7]112-113;第三,关注中越跨境婚姻的妇女及其子女的社会认同和社会适应问题[8-11];第四,描写中越边境跨境婚姻产生的社会问题,如社会治安、家庭婚姻功能缺失等[12-14]。综上,我们发现缺乏从语言学视角来关注中越跨境婚姻这一社会现象。因此,本文拟从社会语言学的视角来关注中越跨境婚姻的家庭语言生活,以期丰富中越跨境婚姻研究的学科视角。

富宁县位于云南省文山州,其下辖的木央镇和田蓬镇与越南河江省的苗旺县和同文县接壤,是中越边境交界的云南段之一。居住在此的两国边境上的世居民族大体一致。因此,基于族缘和地缘的关系,互婚的现象最早可以追溯至民国时期[15]p443。方天建(2015)对富宁县木央镇、田蓬镇边境跨境民族婚姻的调查分析中指出,语言不通产生家庭矛盾在跨境族际婚姻中较为突出[16]。

我们认为,跨境族际婚姻主体在语言上既要克服国别通用语的差异,也要克服族际语言的差异。那么,跨境族际婚姻主体的家庭语言生活模式是什么样的呢?基于这个问题,我们从社会语言学的视角出发,采用抽样调查法、问卷调查法、访谈法和匿名观察法等方法对富宁县木央镇和田蓬镇的跨境族际婚姻家庭语言生活进行调查和描写。

本次调查(1)由于嫁入中国的越南苗族妇女几乎都是“三非”人员,为了不给自己和家人带来不必要的麻烦,希望我们保护他们的隐私,因此,文章中出现的名字是为化名。地点分别是田蓬镇木桌村委会、木央镇木杠村委会和木树村委会,共收获有效问卷调查15份。调查到的中越边境跨国族际婚姻组合模式分别有汉族和苗族8例、瑶族和苗族5例、彝族和苗族组合1例、壮族和苗族组合1例四种,样本基本能涵盖中越边界富宁段的边境跨境族际婚姻比例。

一、中越跨境族际婚姻的家庭语言生活模式

方天建(2015)对田蓬镇、木央镇的边境跨境婚姻跟踪调查指出,木央镇和田蓬镇的跨境民族通婚的形态涉及汉苗通婚、苗苗通婚、彝彝通婚、瑶瑶通婚、汉越通婚等多种跨族际间的通婚形式。根据笔者的调查,除了以上的几种民族通婚形式外,近几年还新增了瑶苗通婚、彝苗通婚、壮苗通婚的跨境民族通婚模式。我们关注的越南苗族妇女嫁入木央镇、田蓬镇的族际婚姻组合模式就有汉苗通婚、瑶苗通婚、壮苗通婚、彝苗通婚四种。

为了详细的了解中越边境跨境族际婚姻家庭的语言生活状况,我们分别对以上四种不同族际婚姻的家庭以个案的形式进行分述。

(一)汉族和苗族组合的家庭语言生活

汉族和苗族组合是中越边境跨境族际婚姻的主要婚姻组合模式。据我们的调查,在这种家庭中,家庭成员之间的沟通交流主要呈现出三种特点。第一,选择以当地汉语方言(下文简称方言)交流为单一的家庭语言策略;第二,选择以方言交流为主,苗语交流为辅的家庭语言策略;第三,选择以方言交流为主,普通话交流为辅的家庭语言策略。

1.以方言交流为单一的家庭语言策略

采用以方言交流为单一的家庭语言策略,是汉族和苗族结合的跨境族际婚姻家庭语言交流主要模式。在我们调查的8例中,有5例是采用这种语言策略模式。在以方言交流为单一的家庭语言策略的家庭中,中方家庭的家庭成员只掌握自己的母语,或掌握除母语之外的国家通用语,属于典型的“方言”单语人或“方言—普通话”双语人。越方嫁入的苗族妇女也属于只掌握自己母语的单语人。因此,双方的交际过程有一个由“肢体语言”过渡到掌握中方家庭母语的过程。具体的家庭语言交流模式请看个案1。

个案1:WMC,女,苗族,36岁,已嫁入中国10年,母语为苗语,嫁入中国后习得方言。丈夫为汉族,38岁,小学学历,母语为方言,掌握一点普通话。婚后育有3个孩子,分别是大女儿(13岁)、二女儿(8岁)、小儿子(7岁),母语为方言,大女儿在学校习得普通话,二女儿和小儿子只会方言。家庭成员中还有公公、婆婆、姑姑,母语为方言,均不会其他语言。

在WMC家中,老公和大女儿是“方言—普通话”双语人,其他家庭成员是典型的只掌握母语的单语人。WMC则是嫁入后才习得的方言,习得方言之前与家庭的交流主要靠肢体语言。习得方言之后,该家庭的语言生活呈现出的特点是:家庭中不管发话者还是受话者,都使用方言为家庭交流用语,不会出现使用其他语言的情况。WMC家庭的语言生活状况见下表1(横行为发话者,竖行为受话者,下同):

表1 WMC家庭语言生活状况

2.以方言交流为主,苗语交流为辅

采用这一语言交流策略的家庭主要与越南嫁入的苗族妇女对母语的情感和当地民族杂居有关。在我们调查的8例汉苗结合边境跨境婚姻模式中,属于这种家庭语言生活模式的有2例。具体的家庭语言交流模式请看个案2和个案3。

个案2:XY,女,苗族,35岁,已嫁入中国8年,母语为苗语,嫁入中国后习得方言。丈夫为汉族,42岁,文盲,母语为方言,不会其他语言。现育有2个儿子(9岁和2.5岁)和1个女儿(6岁),母语为方言,9岁大儿子是二年级在读生,在学校习得一点普通话。家中还有婆婆,母语为方言,不会其他语言。

在XY的家庭语言交流用语选择中,主要与发话者和受话者有关。当发话者是XY,受话者是XY的老公和婆婆时,选择的家庭交流用语是方言,反之亦然。当发话者是XY,受话者是XY的孩子时,主要有两种情况:一是丈夫和婆婆在场时,基本以方言交流为主;二是丈夫和婆婆不在场时,以苗语为主。当发话者是孩子,受话者是XY和XY的老公、婆婆时,选择的家庭交流用语是方言。

当我们问到XY为何要和孩子说苗语时,她告诉我们,她希望孩子能学会一些苗语,以后孩子和自己回娘家时可以和外婆交流,她还表示和孩子讲苗语会感到很舒心。但是,她说孩子现在只能听懂一些简单的表达,如“吃饭”“去赶集”“你去哪里”等,更复杂的表达他们就听不懂了,而且孩子也不会主动地和她讲苗语,她表示有些遗憾。XY家庭语言生活状况如表2:

表2 XY家庭语言生活状况

个案3:TM,女,苗族,28岁,已嫁入中国3年,母语为苗语,嫁入中国后习得方言。丈夫为汉族,33岁,小学学历,母语为方言,还掌握苗语和普通话。现育有一子2岁,家中还有公公、婆婆,公婆母语为方言,不会其他语言。

在TM的家中,家庭交谈的语言策略选择与发话者和受话者有关。当发话者是TM,受话者是公婆时,使用的语言是方言,反之亦然;当发话者是TM,受话者是丈夫时,会出现使用方言和苗语的情况,反之亦然。TM和丈夫在家庭交谈中使用苗语和方言有场域条件限制:当公公婆婆在场时,只会出现使用方言交流的情况。当公公婆婆不在场,只有TM和丈夫时,他们之间的交谈用语选择是苗语。我们还发现,在TM家中,4个大人逗小孩玩时都使用方言,没有使用苗语的情况。

TM丈夫能够和TM使用苗语交流与当地民族杂居的情况有关。我们询问TM丈夫习得苗语的途径时,他告诉我们,他们村的周边村子是苗族村。从小上学就和苗族同学一起玩,日常的生产生活中也总是和苗族打交道,渐渐地就习得了苗语。他表示,使用苗语来进行日常交流对他来说已不是问题。在问到为什么和TM独处时会选择使用苗语来作为交际用语时,他告诉我们,TM的方言掌握程度还较低,使用苗语来交流TM更愿意和自己交谈,这样可以增进二人的情感。TM家庭语言生活状况见表3:

表3 TM家庭语言生活状况

3.以方言交流为主,普通话交流为辅

选择以这种家庭语言交流策略的家庭通常情况是:嫁入的越南苗族妇女已在中国务工多年,在中国务工期间习得了普通话。嫁入的家庭中,除了自己的丈夫能够和自己使用普通话交流外,自己的公公婆婆则只会使用方言作为与自己交际的用语。在我们调查的8例汉苗跨境组合婚姻模式中,有1例属于这种情况。详见个案4:

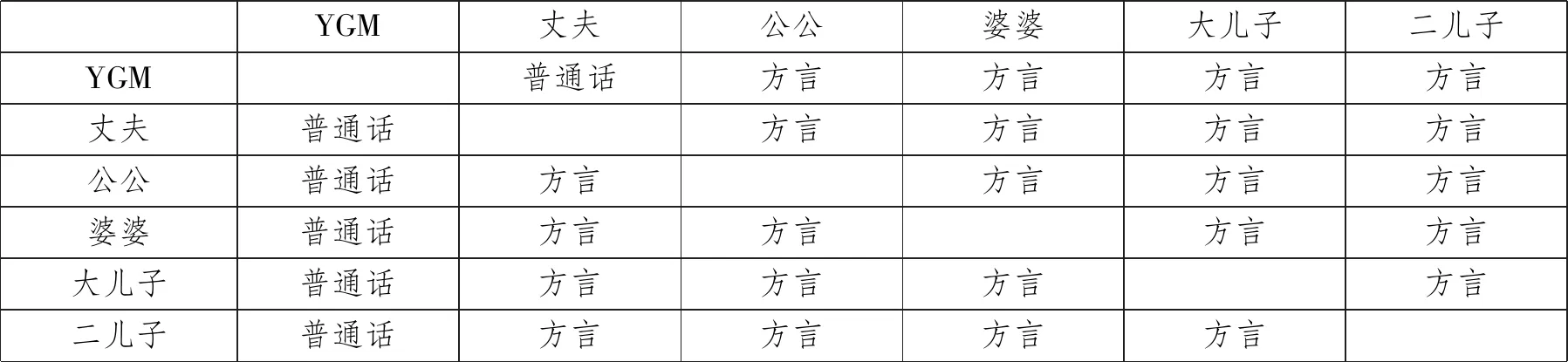

个案4:YGM,女,27岁,嫁入中国1年,母语为苗语,嫁给自己丈夫前在广东务工3年,务工期间习得普通话。丈夫为汉族,30岁,初中学历,母语为方言,在学校习得普通话。丈夫丧妻,与已故妻子育有2个儿子(10岁和8岁)。家中还有公公和婆婆,母语为方言,不会其他语言。

在YGM的家中,出现使用方言普通话交流的情况只有一种,即YGM和丈夫交流时。除了YGM外的其他家庭成员之间,不管谁是发话者谁是受话者,都一并使用方言。而当YGM是发话者,发话对象是除自己丈夫外的其他家庭成员时,采用的家庭语言策略是:YGM使用普通话,家庭成员使用方言。这种情况的发话者和受话者调换后也是如此。

YGM的丈夫告诉我们,因为家人不会普通话,YGM不会方言,因此YGM刚嫁来时自己充当妻子与家人的翻译,将普通话和方言的语码进行转换,使双方能够接收到对方所传达的信息。经过三四个月后,父母和妻子就很快适应了发话者发出的是普通话的语码,而受话者回馈出来的是方言的语码,自己充当中间译者的身份也就不再需要了。YGM家庭语言生活状况见表4:

表4 YGM家庭语言生活状况

(二)瑶族和苗族组合的家庭语言生活

瑶族和苗族组合的跨境族际婚姻类型数量是仅次于汉族和苗族组合的婚姻类型。在我们调查的15例中越边境跨境族际婚姻组合类型中,有5例是这种类型。在瑶族和苗族组合的家庭中,由越南嫁入的苗族妇女为了适应夫家的生活,嫁入后就开始学习瑶语。从开始学习瑶语到完全掌握瑶语这一过程,所需要的时间长短因人而异,同时还和嫁入家庭所掌握的语言有关。苗瑶组合的婚姻类型家庭语言生活有三种特点:第一,以瑶语交流为主的单一家庭语言生活;第二,以瑶语交流为主,方言交流为辅的家庭语言生活;第三,以瑶语交流为主,苗语交流为辅的家庭语言生活。

1.以瑶语交流为主的单一家庭语言生活

在这种家庭中,由越南嫁进来的苗族妇女,只掌握自己的母语,属于典型单语人。中方家庭成员的情况则有两种:一种是只掌握瑶语的单语人;另一种是掌握瑶语和方言的“瑶语—方言”双语人。虽然部分中方家庭成员是“瑶语—方言”双语人,但是在家庭交际中,不会出现使用方言的情况。由越南嫁入的苗族妇女,进入选择以瑶语为单一家庭语言策略时,与以方言为单一家庭语言交流用语选择的家庭无异——由肢体语言过渡到掌握中方家庭母语。这种类型的家庭语言生活有2例。这种类型的家庭语言生活状况见个案5。

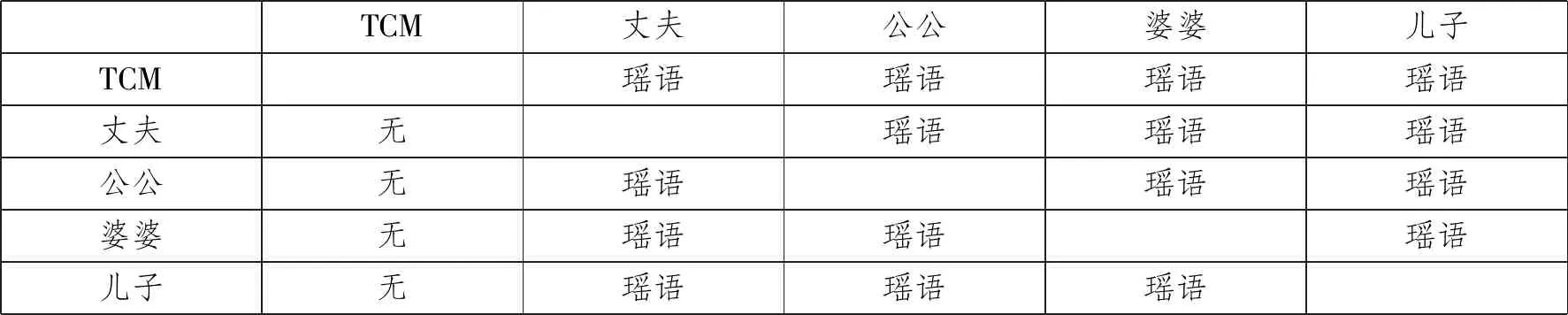

个案5:TCM,女,17岁,嫁入中国1年,母语为苗语,不会其他语言。丈夫为瑶族,30岁,小学学历,母语为瑶语,还掌握方言。丈夫离婚,与前妻育有一子7岁,刚上小学。TCM与丈夫刚诞下一位女儿。家中还有公公和婆婆,母语为瑶语,方言只会简单的表达。

在这个家庭中,除了TCM外,其他家庭成员都能够听、说瑶语,瑶语在这个家庭中得到了很好的保留。能够使用方言流利表达的只有TCM的丈夫,但方言在该家庭中没有使用环境,因此家庭内部人员交流用语选择主要是瑶语。丈夫与前妻的7岁儿子现在上小学一年级,会方言和普通话,但不流利,也因没有语言使用环境,因此不会出现使用方言和普通话的情况。只有当家庭中有非本族客人时,TCM的丈夫才会使用方言进行交流。

在以瑶语为主导型交流用语的家庭中,我们调查组观察发现,TCM几乎不会作为发话者对家庭成员进行发话,只会在吃饭时使用瑶语叫自己的丈夫和公婆吃饭。TCM的家庭成员充当发话者时,无一例外的都是使用瑶语。TCM告诉我们:“我刚来的时候不会瑶语,做什么都是我老公拉着我手做。他说瑶语我又听不懂,来了差不多5、6个月后,他们说话我基本上能听懂一些,我老公才不用手把手拉着我教我了。刚来的时候,我不会瑶语,他们也不会苗语,没人和我交流,只有我老公带着我去赶集时,碰到苗族用苗语和他们交流,我才感觉好些。”TCM的丈夫还告诉我们,TCM现在虽然能够听懂一些瑶语了,但是她从来不会主动说瑶语。TCM家庭语言生活状况见表5:

表5 TCM家庭语言生活状况

2.以瑶语交流为主,方言交流为辅的家庭语言生活

在这种家庭中,不论是嫁入的苗族妇女还是嫁入的家庭,都是掌握了母语和方言的双语人。在家庭交际用语的策略选择上,会根据家庭成员掌握的语言情况而使用相应的语言。在我们调查的5例苗瑶组合婚姻类型中,有1例的家庭语言生活是这种类型。见个案6。

个案6:WF,女,28岁,嫁入中国4年,母语为苗语,嫁入中国前常到中国边境务工习得方言,嫁入中国后习得瑶语。丈夫为瑶族,27岁,母语为瑶语,还掌握方言。家中还有公公和婆婆,公婆除了会自己的母语外,均掌握一定的方言,习得方言的途径主要是常年外出给别人建筑房屋。

WF的家庭语言生活是典型的瑶语、方言并用型。发话者会根据受话者所掌握的具体语言进行语言策略的选择。当发话者是掌握方言的WF,受话者是其丈夫和公婆,则采用的语言策略是方言,反之。除WF之外的其他家庭成员在家庭交流用语的选择上,主要选择的是瑶语。在WF的家庭语言生活中,家庭内部成员的交际不会出现使用苗语的情况。当有苗族客人主动使用苗语作为发话者时,才会出现使用苗语的情况。WF家庭语言生活状况见表6:

表6 WF家庭语言生活状况

3.以瑶语交流为主,苗语交流为辅的家庭语言生活

在这种家庭中,中方家庭的家庭成员是双语人或多语人,由越南嫁入的苗族妇女也是双语人或多语人。中方家庭成员在和周边民族的日常生产生活交流中习得了该民族的语言,因此他们掌握了该民族的语言。而越南苗族妇女嫁入中国前,通过其他途径习得其他语言。这样类型的家庭语言生活在苗瑶结合的家庭中有2例。具体语言生活状况见个案7。

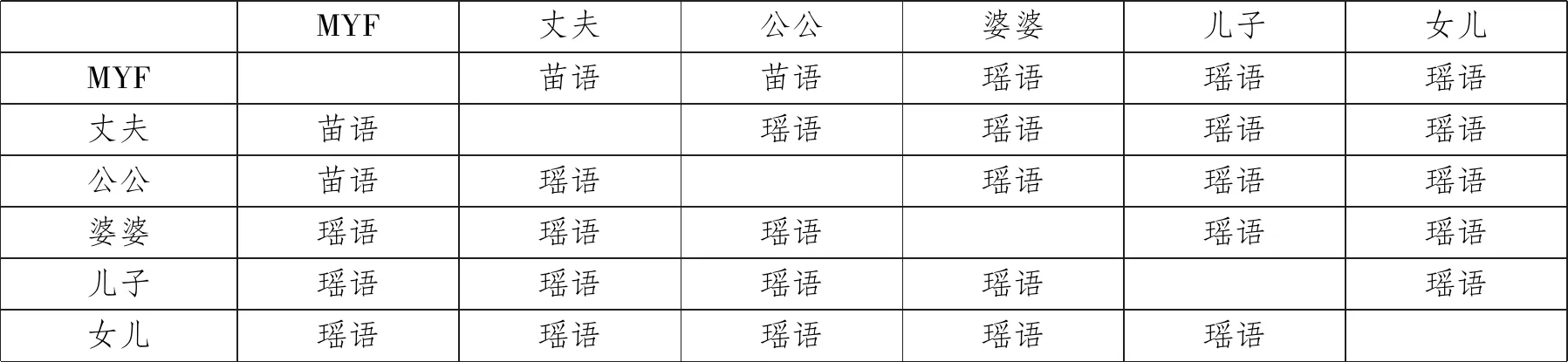

个案7:MYF,女,19岁,嫁入中国2年,母语为苗语,掌握普通话和瑶语。普通话是在越南时观看中国的电视剧习得的,使用普通话来进行简单的交流不是问题,瑶语是嫁到中国后习得的,使用瑶语的听说能力基本达到50%。丈夫为瑶族,37岁,小学学历,母语为瑶语,还掌握苗语、方言、普通话。丈夫离婚,与前妻育有一儿(17岁)一女(14岁),儿子初中学历,女儿初二在读生,二人的母语均保留得很好,方言和普通话是在学校中习得。家中还有公公和婆婆,公公掌握瑶语、苗语、方言,婆婆掌握瑶语和方言。

在日常的家庭语言生活中,MYF跟丈夫和公公之间的交流会使用苗语,和其他家庭成员则选择使用瑶语交流,遇到不会的表达她会寻求丈夫的帮助。同时,如果发话方是使用瑶语进行发问时,对发话者所述信息的不确定,丈夫也会帮忙将瑶语的语码进行转换成苗语的语码,向她传达发话者的信息。其他家庭成员的交流均使用瑶语。

在访谈中我们得知,MYF的丈夫和公公习得苗语的途径是和苗族“打亲家”习得的,即瑶族习俗中需要给自己的孩子拜干爹,她的公公给她丈夫拜的干爹是苗族,她的丈夫给予前妻生下的儿子拜的干爹也是苗族。在和苗族的不断往来中习得了苗语。MYF的丈夫是去广东务工习得的普通话,孩子则是在学校教育中习得的普通话。MYF家庭的语言生活状况见表7:

表7 MYF家庭语言生活状况

(三)彝族和苗族组合的家庭语言生活

我们通过调查,发现1例苗族和彝族组合的中越边境跨境族际婚姻组合类型。在这例家庭组合模式中,嫁入的越南苗族妇女在广东务工习得了普通话,嫁入的家庭只有丈夫会普通话,其他家庭成员仅会彝语和方言。日常的家庭语言生活中,只有具备了普通话能力的妻子和丈夫之间的谈话才会使用普通话。当双方所具有的语言能力相异时,越南嫁入的苗族妇女会选择以普通话为交际用语,嫁入家庭的成员则选择使用方言来充当交际用语。交谈双方往往无法完全知悉对方所述的全部信息,并且需要一段时间来适应这种交际过程中的语码转换。具体的家庭语言生活状况见个案8。

个案8:XM,女,24岁,嫁入中国有1年时间,母语为苗语,嫁到中国之前已到广东务工3年,务工期间习得普通话。丈夫为彝族,30岁,初中学历,母语为彝语,与其他民族的交流习得方言,学校教育习得普通话。现育有一子(5个月),家中还有公公和婆婆,母语为彝语,公公还会方言。

在这个家庭中,当交谈的对象是XM时,丈夫会选择普通话,公公则会选择使用方言,婆婆只会彝语,因此基本不会和XM直接交谈。XM和婆婆的交谈需要自己的老公充当媒介,即老公充当二人交谈的译者来进行语码的转换。除XM之外的其他家庭成员交谈时则使用彝语。在交谈中,XM告诉我们,自己嫁进来已经有一年了,还是只会说一些词语,句子的表达总是错的,说出来的彝语家人不能理解。从语言学上来看,或许是受到语言结构的内部差异影响导致的:即苗语属于SVO型语言,彝语属于SOV型语言。两种语言的语序不一样,受到语言结构内部的差异影响,使得XM所说的彝语让家人不能理解。XM家庭语言生活状况见表8:

表8 XM家庭语言生活状况

(四)壮族和苗族组合的家庭语言生活

在我们调查的1例壮族和苗族组合的中越边境跨境族际婚姻组合模式中,嫁入的苗族妇女是15位调查对象中唯一一位接受过教育的苗族妇女。嫁入的家庭居住在集市上,壮语使用的空间和环境缩小,该家庭仅有一位成员会壮语,其他家庭成员均转用方言。该家庭的语言生活情况见个案9。

个案9:YXM,女,苗族,43岁,初中学历,已嫁入中国15年,母语为苗语,在越南上学期间习得越南语,嫁入中国后习得方言。丈夫为壮族,57岁,初中学历,母语为壮语,保留母语,会方言。丈夫丧妻,与已故妻子育有一儿(30岁)一女(28岁),均为初中学历,二人小时候在村里会讲壮语,搬到集市上后与汉族交往密切,现在已经不会壮语了,已转用方言,还会普通话。YXM与丈夫育有一子(10岁),小学在读,会方言和普通话。

在YXM的家中,尽管其丈夫保留着母语,但是由于家庭成员不会壮语,壮语在家中已经没有使用环境和使用空间,因此不会出现使用壮语的情况。在YXM的家中,家庭成员之间的交流无一例外的使用方言。YXM家庭语言生活状况见表9:

表9 YXM家庭语言生活状况

二、 中越跨境族际婚姻的家庭语言生活特点

中越边境跨境族际婚姻的家庭在语言策略的选择上,主要根据婚姻主体所掌握的语言决定的。因此,在不同的家庭中呈现的家庭语言生活特点各有差异,具体如下:

(一)双语或多语混合使用

双语或多语混合使用,是中越边境跨境族际婚姻的家庭语言生活主要特点,这种现象主要出现在多语家庭中。中越边境跨境族际婚姻家庭是典型的多语家庭。在这样的家庭中,日常的家庭交际用语选择跟双方所掌握的语言资源有关。在中越跨境族际婚姻的家庭中,由越方嫁入的苗族妇女掌握的语言情况有两种:一是只掌握苗语;二是掌握苗语和部分掌握普通话。中方家庭掌握语言情况有三种:一是只掌握母语;二是掌握母语,兼用族际交际语(方言),属于双语人;三是掌握母语、兼用方言、普通话和其他少数民族语言,属于多语人。由于嫁入的越南苗族妇女掌握的语言与中方家庭成员掌握的语言既有重合,又有差异。在家庭交际语言策略的选择中,会视受话人所掌握的语言情况而定,选择受话人精通的语言为交际用语。

(二)掌握更多语言资源的中方家庭人员充当语码的转换者

个案3和个案4、个案7和个案8显示,在中越边境跨境族际婚姻的家庭语言生活中,掌握更多语言资源的中方家庭成员往往承担语码转换的职责。语码转换是为了有效地传达越方苗族妇女和中方家庭成员之间的信息,直到越方苗族妇女具备了中方家庭成员的母语能力或者谈话双方作为发话者或受话者习惯了对方的语码后,掌握更多语言资源的家庭成员才不进行语码转换。

(三)由肢体语言过渡到使用中方家庭母语

由肢体语言过渡到使用中方家庭母语是中越跨境族际婚姻家庭语言生活特点之一。这种现象主要出现在由单语型越方苗族妇女嫁入中方单语型或双语型家庭之中,由于双方掌握的语言不同,无法直接使用语言交流,初期的交流几乎由肢体语言来完成。经过一段时间学习,越方苗族妇女掌握了中方家庭部分母语后,肢体语言才仅作为辅助性交流的功能存在,直到越方苗族妇女完全掌握中方家庭的母语,肢体语言才不会出现在家庭语言生活中。一般情况下,都是由越方苗族妇女主动放弃自己的母语,去学习中方家庭的母语,鲜少有中方家庭主动学习越方苗族妇女语言的现象。越方苗族妇女习得中方家庭母语的能力各不相同,有的2-3年,有的则需要5-7年不等。

三、讨论与展望

中越边境跨境婚姻的组合模式缓和了国内边疆地区“被挤压的婚姻市场”[1]100-101, 对促进边境地区的和谐稳定具有积极的作用。但随着这一婚姻模式数量的增长,中越边境地区的跨境婚姻组合模式由过去的“跨境族内互婚”向“跨境族际互婚”的转变。跨境族际婚姻主体首要面对的是由于国别语言和族别语言的差异带来的语言不通问题。方天建指出“语言不通产生家庭矛盾在跨境族际婚姻中较为突出。”[16]根据我们的调研,因语言不通产生矛盾的情况并非所有的跨境婚姻都存在,这种情况较多地出现在以单一语言为交际策略的家庭中,并且与婚姻的缔结模式有关,即因语言产生家庭矛盾易出现在买卖婚姻的婚姻缔结模式中。在买卖婚姻中,婚姻主体的背景信息不透明,极易出现越方单语人嫁入中方单语人或双语人(但不掌握苗语)的情况,而婚姻主体双方没有感情基础,又因语言不通,越方妇女与中方家庭易产生矛盾。

族际通婚“无论在历史中国就并非鲜见,在当代中国更是日益常见。”[17]但跨境族际婚姻与国内族际婚姻相比,在本质上存在一些差异。李晓霞认为“各民族通婚的难易程度不同, 很大程度是由双方不同民族属性所带来的文化差异(如宗教、语言、风俗等)所致, 其中宗教经常被视为最重要的影响因素。”[18]国内族际互婚的婚姻主体在语言上有族际交际语(方言或普通话)作为语言基础,因此语言并非婚姻主体首要面对的难题。根据我们的调研,我们认为影响中越边境跨境族际婚姻的因素是“语言>文化>宗教”,这进一步解释了为什么跨境婚姻的类型由“跨境族内婚”向“跨境族际互婚”的转变时,“跨境族际互婚”的婚姻主体以汉族和苗族的婚配为主,瑶族和苗族的婚配次之,其他民族和苗族的婚配模式最少。导致这一现象的出现与嫁入的苗族妇女掌握的语言有关,即掌握了普通话(或方言)的苗族妇女在族际婚姻的选择中,更愿意嫁入汉族家庭。部分与其他民族进行婚配的妇女习得语言的情况也表明,习得瑶语的情况要好过其他民族语,原因在于苗语和瑶语同属一个语族,其语言的内部结构相似,习得瑶语相对于其他民族语更容易。

国内族际婚姻的家庭语言生活与跨境族际婚姻的家庭语言生活也有差异性。张振江等对会中岭村的多族群家庭语言生活研究表明“在多族群家庭中,由于妻子与丈夫及其他家人各自的母语背景不同、采取的语言使用策略不同,家庭语言生活渐趋复杂多样。”[19]李丽琴对加莫台村的藏汉通婚家庭的研究发现,藏汉族际通婚的家庭在语言文字传承方面的情况是“混合家庭的第二代大多能够说、读、写藏语和汉语,而第三代则只会说和读,但不会写藏文。”[20]与国内族际婚姻的家庭语言生活不同的是,虽然双语或多语混合使用是跨境族际婚姻的家庭语言生活特点,但是更多的是使用中方家庭母语或族际交际语,使用苗语的情况相对较少,其家庭语言生活较为单一。而作为中越边境跨境婚姻主体的下一代,掌握的语言只有母语、族际交际语或国家通用语,没有发现掌握苗语的情况。

中越边境跨境婚姻作为一种社会现象得到了学界的充分关注,本文从社会语言学的视角描写了跨境族际婚姻的家庭语言生活,丰富了中越跨境婚姻研究的学科视角。但对中越跨境婚姻家庭语言生活的描写仅属于语言生活的微观层面描写,我们还将会继续从语言学视角,去关注嫁入中国的越方苗族妇女的语言使用情况、语言认同和语言本体描写等等,以期更能丰富中越跨境婚姻的研究成果和学科视角。

致谢:本文在调研过程中得到田蓬镇木桌村委会村支书、木央镇木树村委会村支书、师弟杨忠华帮助,在中国民族学学会2020学术年会暨“新时代民族研究与铸牢中华民族共同体意识”联合学术大会分论坛七上宣读过,与会专家杨筑慧教授和田敏教授提出修改建议和意见,谨致谢忱,文中若有错漏,概由笔者负责!