云南轿子山国家级自然保护区社区共建共管模式初探

2021-05-25李华婷

李华婷

(云南轿子山国家级自然保护区管护局,云南 禄劝 651515)

1 引言

依据《中华人民共和国自然保护区条例》第二条,将自然保护区定义为对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水体或者海域,依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域[1]。轿子山在2011年国务院批准正式成立轿子山国家级自然保护区,按照功能划分属于“森林生态系统类型”的保护区[2]。轿子山自然保护区成立的作用:为人类研究自然生态系统提供了场所,提供了生态系统的天然“本底”,是各种生态研究、科研监测的天然实验室,便于进行连续、系统的长期观测,是宣传教育的活的自然博物馆,保护区中的部分地域可以开展旅游活动。在涵养水源、保持水土、改善环境和保持生态平衡、昆明四季如春的气候等方面发挥重要作用[3]。自然保护区的成立对濒危野生动植物资源的保护起到至关重要的作用,但对周边社区的经济发展有一定的影响,自然保护区的保护事业离不开社区的共同管理,社会发展自身和自然环境保护本就是矛盾的,二者的矛盾对社区经济的发展,人民的生活都存在着诸多影响。社区发展好自然保护区的各项保护工作就能顺利推进;社区发展差自然保护区的保护工作也难继续推进[3]。然而自然保护区的管理与社区发展二者之间不可避免地也存在一些不一致的矛盾。因此,结合保护区和周边社区的实际情况,积极探索社区共建共管模式以达到自然资源的保护和社区和谐发展提高周边居民生活水平的同时让保护区周边居民能主动保护保护区的资源。以云南轿子山国家级自然保护区为例初探云南轿子山国家级自然保护区社区共建共管模式。

2 轿子山及周边社区概况

云南轿子山国家级自然保护区横跨禄劝、东川两个县区,轿子山总面积为16456 hm2,其中东川区辖区面积9241.4 hm2,占总面积的57.1%,东川区涉及的乡镇有红土地镇、舍块乡和2个国有林场(二二二林场、法者林场);禄劝县辖区面积6951.6 hm2,占42.9%,禄劝县涉及的乡镇有转龙镇、乌蒙乡、雪山乡、中屏镇。保护区内动植物资源多样性丰富,动植物资源稀有性、典型性明显,保护区内珍稀濒危野生动植物丰富,其中国家一级保护动植物有三种分别为:林麝、攀枝花苏铁和须弥红豆杉,国家二级保护动植物共有17种[5]。自然保护区划分为核心区、缓冲区和试验区,原核心区周边有何家村、大厂、九龙有居民生活,于2018年年底全部搬迁,对核心区的动植物资源的保护起至关重要的作用。现缓冲区和试验区周边社区居民生活对动植物资源的保护有一定的威胁。现西片区已经开发了生态旅游,因轿子山独特的气候,无论任何季节来到轿子山都有美丽的风景,春赏冰、夏赏花、秋玩水、冬看雪的独特风景,生态旅游的开放对周边社区经济发展起到了促进作用,通过轿子山的保护与开放促进社区经济的发展,西片区的社区居民对轿子山的保护意识较强,东片区核心区所占比重较大,野生动植物资源丰富,有大厂等原始森林,生态旅游尚未开放,社区居民以传统的种养殖为主要经济来源,畜牧业多采用传统野外放养,使得高山草甸退化严重。保护区内药材、野生菌等生物资源丰富,是社区群众的重要经济来源,群众对这些生物资源采挖,在一定程度上破坏了保护区内的生物多样性。生活燃料主要依靠薪柴,使得社区群众对保护区内森林资源极度依赖。东片区社区由于经济较为落后对轿子山动植物资源较为依赖,但保护意识较差。

3 社区共建共管的目的和意义

3.1 社区共管的概念

“社区共管”一词来源于国外,对我国影响较大的定义有两种:第一种是具有不同的参与各方为实现环境保护、自然资源持续利用的目标,共同分享利益和承担责任的自然资源合作管理方式。第二种是政府机构、当地社区或者资源使用者、非政府组织及其他利益相关者协商自然资源管理的职能、权利和责任而形成的合作关系。国家林业局对社区共管狭义定义是当地社区、当地政府和保护区管理部门对社区和保护区资源进行共同管理的整个过程[6]。

3.2 保护区实施社区共建共管的必要性

轿子山自然保护区建立的主要目的是为了保护轿子山生物多样性可持续发展,保存轿子山完整的“森林生态系统”[1]。我国对自然资源的保护大多实行强制性保护为主,使得保护区的保护事业与社区的发展矛盾日益增大。因此怎样在保护区自然资源得到有效保护的前提下又能促进当地社区经济的可持续发展,是轿子山自然保护区建设和发展的必然之路,而在保护区开展社区共建共管是保护区和社区共同发展的最有效的途径[4]。

3.3 保护区实施社区共建共管的意义

社区共建共管的实施可以通过社区居民的生态保护意识,使得周边社区与保护区“对立”“不协调”关系得到改善,保护区及周边的生态环境显著改善,有效克服政府或保护机构单一管理模式的缺陷,促进周边社区居民经济、生活水平大幅度提高[6]。

4 社区共建共管模式

4.1 成立社区共建共管委员会

结合保护区的时间情况、在保护区周边具有代表性的炭房村委会、书姑村委会社区选定为社区共建共管示范村,在建设示范村前,召集社区共管共建领导小组成员,到社区共管共建示范村召开村民大会,成立共管共建委员会,社区共建共管委员会由当地政府分管林业领导及林业部门、保护区管理机构、社区代表(村三委、村小组长、村小组意识先进者及在村小组具有影响力的村民代表)组成,选举共管共建委员会负责人及成员,制定共管共建委员会职责。其次,召开共管共建委员会专题会议,修订并表决社区资源管护计划、社区共管共建协议,明确社区在资源保护与利用方面的责任与义务,修订社区村规民约,筛选优先发展项目及课题,努力提升社区群众生活水平及参与管理的能力[7]。

4.2 宣传教育

轿子山保护区周边社区地处高寒山区、位置偏远离县城和市区距离较远,对信息的获得量较少,以习近平关于生态文明建设重要讲话为主题,从生态文明建设成功试点为例子,讲解保护生态文明建设的重要性和必要性,在宣传中让周边居民深刻了解国家现在提倡的宁要绿水青山,不要金山银山,而且绿水青山就是金山银山;生态兴则文明兴,生态衰则文明衰,像保护护眼睛一样保护生态环境等重要理念。从生态文明建设成功试点中通过生态文明建设给周边居民带来的经济效益的影响,从而提高逐步提高周边社区居民的环境保护意识,慢慢成为保护自然资源的一员。保护区周边居民对保护区相关法律意识薄弱,结合《昆明市轿子山国家级自然保护区条例》的宣传,强化周边社区居民的法律意识,了解自己某种无意识的行为已经触犯了法律,强化了保护意识,也是对一些铤而走险的不法分子敲响了警钟。

4.3 牲口放养情况调查

轿子山保护区周边社区以高寒山区为主,土壤贫瘠,传统的种植业产生的经济效益较差,周边社区以传统的畜牧养殖为主要经济来源,而牛、羊的养殖以野外放养为主要方式。通过牲口放养情况调查,对牲口放养对保护区自然资源的危害有所了解,在社区牲口采用集中圈养方式、示范性种植牧草形式展开问卷调查,为解决保护区保护与社区发展矛盾提供数据支撑,为后续社区共建共管做前期调查工作[8]。

4.4 社区技能培训

开展林业技能培训和农业知识技能培训各一期,包括林业基础知识、生态巡护技能、农业基础知识、经济林木种植技能、林下经济种植技术等培训。技能培训目的:邀请专家对示范点村民进行养殖和种植技术进行培训,提高村民种植和养殖的产出,提高生活质量,传统种植效益低,结合社区特点引进一些特色种植养殖。邀请专家对示范点林区护林员及社区共管共建委员会成员组织开展林业技能培训,增加其林业相关专业知识技能(生态巡护技能等)。提高护林员对动植物的辨认程度,更好的开展林业工作。

开展一期劳务输出技能培训。培训目的:一是对农村转移劳动力开展引导性培训,主要是进行有关基本权益维护、安全生产和劳动保障基本知识、城市生活常识、寻找就业岗位等方面的培训,目的在于提高,使他们具备遵守法律法规和依法维护自身权利的意识,树立正确的就业观念。二是对农村转移劳动力开展技能培训,使他们在农闲时节根据自己的意愿,多学习和掌握一门劳动技能,摆脱人多地少、土地贫瘠、靠天吃饭的困境,实现脱贫致富,增加收入。

4.5 社区卫生整治

在试点村建设卫生厕所,坚持“户厕改造为主,修建生态公厕为辅”,规范农户厕所,对农村露天旧式厕所、粪坑进行统一规范改造,全面推广应用无害化卫生厕所,每村建设1个生态公厕;开展妇女儿童健康检查及知识培训,示范点地处偏远山区,妇女、儿童对自身健康意识薄弱,邀请妇幼保健方面专家到示范点开展妇幼保健常识方面的培训,以加强示范点妇幼的自身身体和心理健康知识。

4.6 发展新能源替代

节柴灶、节能蒸汽灶安装,减少社区居民对传统薪柴等生物质能源的依赖,保障农村正常的生产生活,对保护区周边社区实施薪柴能源替代建设。进而促进保护区周边社区能源结构调整、有效保护森林、草地和灌丛等原生植被、有利于加强生态环境保护与建设改善生态环境、巩固生态安全屏障的构建成效,促进可持续发展。第一电价补贴。根据调研,16个村委会均已通电,平均电价在0.485元/度,但由于农户经济收入低,未能承担家庭用电,烧柴现象还比较普遍。为减少农户对薪柴的依赖,建议当地政府对保护区周边社区进行补贴政策,拟补贴电价0.20元/度,每月补贴50度,在今后的社区发展过程中达到“以电代柴”的作用。第二太阳能热水器安装。以脱贫攻坚、易地扶贫搬迁、美丽乡村为契机,积极争取国家能源建设项目补助资金,在用水资源条件允许的情况下,每户安装1套太阳能热水器。

4.7 社区产业扶持——高山特色药材种植

由于轿子山特殊的气候条件,周边社区具有种植党参、乌头、臭参、玛卡、当归和重楼等高山药材,通过经济林木育苗技术培训,共建共管委员会筹措资金,提供技术和资金支持,让周边社区居民以传统的种植方式转换为经济作物的种植,进一步提高居民经济收入。

4.8 扶持替代生计——圈养

《昆明市轿子山国家级自然保护区条例》第十二条明确规定禁止在保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙、葬坟等活动。社区居民以畜牧业为主要经济收入,放养为养殖业的主要方式。而放养对保护区的自然资源造成极大的伤害。在保护保护区的自然资源的同时不损害居民的经济收入,提倡圈养,由共建共管委员会筹措资金建设固定棚圈,示范性种植牧草,选择一部分牲口较多的农户进行第一批圈养,让老百姓通过圈养方式既保护了保护区的自然资源,农户的经济收入不受影响,而且通过养殖技术的培训,养殖技术提高,虽然养殖方式改变了,但圈养比传统的放养方式带来了更大的经济效益。

4.9 建立保护区生态补偿机制

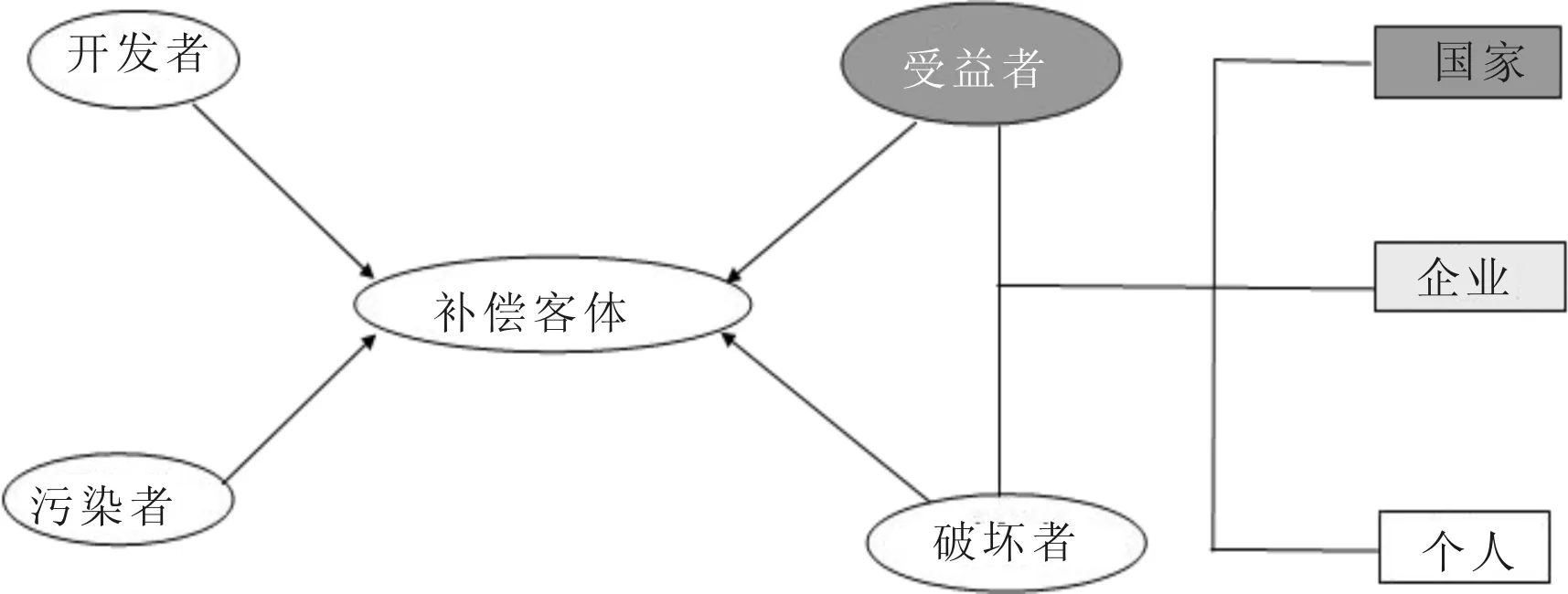

为更好地解决保护区与保护区社区居民协调发展的问题,确立补偿关系(图1),制定生态补偿的相关法律法规,建立生态补偿机制,提出合理的补偿措施,通过政策倾斜来支持保护区和社区的发展,尽可能做到权利、责任的均衡,减少保护区的设立对保护区周边的社区居民所造成的利益损害。政府对社区居民的所有损失进行科学的评估包括野生动物或由保护区保护措施对社区及社区居民造成的损害,进行直接的经济补偿,提高补偿标准,使补偿费尽可能抵扣农民的全部损失。同时要针对不同形式的损失,规定不同标准的补偿。比如林地和耕地对农民造成的经济损失是不一样的因此要分门别类地制定相关的补偿标准。

图1 保护区生态补偿关系

4.10 保护区社区共管共建参观学习

参观学习的目的:到保护区共管共建项目做的比较好、比较成熟的自然保护区参观学习,通过参观学习,汲取成功的经验,结合自身实际,把保护区共管共建做好,做到保护区与社区居民共同发展。

5 结语

通过社区共建共管机构的桥梁作用,通过多种形式的宣传教育,通过技能培训、产业扶持、替代生计等形式提高居民的生活水平,当地居民不仅考虑居民的人文活动对保护区的自然资源造成威胁,更考虑到保护区带动当地经济的可持续发展,自觉加入保护区的管理之中。变被动为主动,保护区与社区之间长期“对立”和“不协调”关系明显改善。由于人文活动减少,野生动物的数量明显增加,栖息环境及周边生态环境都得到较大的改善。社区共建共管改变了以前政府或者保护区管理机构单一管理的缺陷,社区共建共管的成立让保护区管理机构、当地政府、社区及社区居民共同参与到保护事业中,在让保护区自然资源得到有效保护的同时,也促进了社区经济发展。