社区冲突生成的影响因素探究

——基于中国特大城市北上广深津的问卷调查

2021-05-19李少抒廖逸儿

原 珂,李少抒,廖逸儿

(1.对外经济贸易大学 国家对外开放研究院,北京 100029;2.华南理工大学 公共管理学院,广东 广州 510641;3.汕头大学 公共管理学系,广东 汕头 515063)

一、引言

中央历来高度重视社会稳定和基层治理问题,多次就城乡社区治理创新作出部署。然而,一个客观现实是,当前中国城市社区正面临着改革开放以来最为激烈与广泛的变革,且社区矛盾冲突已愈加成为我国现代城市社区治理的重要议题之一[1]。从某种意义上说,社区作为社会的微缩模型,城市社会是由一个个社区组成的一个有机体,各社区及其组织间只有维持一种协调平衡的关系才能实现社会的正常发展。但也正是源于社区是城市社会的基本组成单元,同时也成了城市基层社会各种矛盾冲突的汇集地。特别是伴随着21 世纪以来我国城镇化进程的迅猛推进,作为我国城市治理基本构成单位的社区,因发展程度不一、类型多样、人口结构多元及人口流动性加快等特征,社区异质性不断增强,这对我国传统意义上的“单位式”社区治理构成了严峻挑战。与此同时,近年随着广大业主对住房产权意识的增强和社区参与民主意识的持续提升等,各种因旧城改造、邻避设施建设、城市交通道路修建、学区房买卖以及部分社区拆迁安置、物业管理、小区自治、社区公共设施维护与社区公共事务参与等引发的社区矛盾、纠纷与冲突频发,这无疑对我国城市社区建设、发展与治理提出了新的挑战,亦是新时期摆在党和政府面前的重要课题。

二、文献回顾与研究进展

关于城市社区冲突的研究,国外起步较早,相关研究成果也比较丰硕,形成了诸多学派及理论观点。概而论之,国外学界对社区冲突的研究,主要是从社会冲突的研究视角出发,大致形成了两类研究路径:一类是以科尔曼(James S. Coleman)为代表的学者,将社区冲突置于社会结构的大背景下,研究其如何折射出整个社会的变迁,并基于此对社区冲突的具体类型、频度、成因及扩大等方面进行探究;另一类是以葛木森(William A. Gamson)为代表的学者,通过对各类社区冲突具体场景的观察分析来研究社区冲突。自此之后,西方学者才逐渐将研究视角从宏观转向微观层次,提出从社区冲突视角对社区进行研究,如以桑德斯(Irwin T. Sanders)为代表的学者彻底将研究视线转向社区冲突中的个体或组织。但国外研究较少关注到社区冲突中公民自主性的成长,这或许与西方社会业已形成的市民社会培育有关,应是国内冲突研究中的重要关注点之一。

国内学界对当代城市社区冲突的研究主要兴起于20世纪90年代,伴随着改革开放深化后“单位制”的弱化及“消解”、社区发展与治理创新的持续推进以及住房市场化制度的推行与普及,城市社区在迎来“黄金”发展期之际,也面临着诸多前所未有的矛盾、纠纷或冲突问题,如业主维权、社区邻避冲突及征地拆迁冲突等。既有研究大多集中在对城市社区建设、发展与治理中产生的社区冲突关系以及对社区冲突类型的划分等方面,其中关涉冲突成因、影响条件、升级机制及解决办法等的探讨。如在冲突价值取向研究方面,张菊枝等分别系统研究了中外城市社区冲突研究的不同价值取向[2];在城市社区冲突类型研究方面,原珂等对不同类型的城市社区冲突进行了系统探究,其大致涉及社区利益冲突、社区权力冲突、社区权利冲突、社区文化冲突、社区结构冲突以及社区复杂性冲突等[3];在城市社区冲突特征研究方面,金世斌、郁超认为当前我国城市社区冲突具有数量多、类型广,以社区经济利益冲突为主导,且兼具冲突主体重叠性、根源交叉性以及非理性因素增强、冲突程度不断升级等方面的特征[4];在社区冲突的功能研究方面,卜长莉等认为化解社区矛盾冲突对维护社会稳定具有积极作用[5];在城市社区冲突化解或转化研究方面,于丽娜、聂成涛分别从不同的视角探究了自助性的、民间性的、行政性的、司法性的多元化纠纷解决机制[6],如沟通渠道、调解、仲裁和诉讼等,并提出在社区冲突多极化趋势下应从治理主体、治理方式与冲突应对等层面构建合作治理机制的实践维度[4]。整体来看,既有研究主要集中在社会学领域,且较多集中在对社区冲突中宏观层面的宏大阐释或对某类特定冲突微观层面的个案解析,而较少从实证视角进行大样本、大数据的量化研究,这样则难以探寻不同冲突在逻辑上的内在联系,也难以解释社区冲突行为的一般性基础理论。例如,针对本文所要探究的当前我国城市社区冲突的生成渊源及影响因素,其既有的些许研究中,卜长莉从宏观视角对引发城市社区冲突的总根源、基本根源、重要根源以及思想根源等进行了理论分析[7],于丽娜和聂成涛对社区冲突生成的经济根源进行了初步探析[6],李正东则从国家与社会的张力关系视角对社区冲突的成因进行了案例研究[8],还有一些学者对社区冲突生成的文化根源、社会根源以及混合性根源等进行了多样化的探究,但大体呈现出一种非系统性的、“碎片化”状态的宏大叙述,缺乏对社区冲突生成的具体因素及其影响程度的科学探究,如通过采取大数据、大样本等量化方法对当前我国城市社区冲突生成变量进行实证测量与探究。鉴于此,本研究以此为切入点,通过对北上广深津五个特大城市社区冲突的大型问卷调查,尝试对这一问题作出回答。

三、模型假设与研究方法

(一)模型假设

在现代社会运行中,一定程度的冲突是无法避免的。大致来说,影响城市社区冲突的因素包括外部因素和内部因素。外部因素主要涉及社会转型与变迁、经济社会发展水平、城市自身发展程度以及城市治安与稳定等。一般来说,在社会大转型、大变革时期易引发各种社会矛盾冲突,城市社区冲突也不例外。然而,根据马克思经典理论,外因仅是条件,内因才是关键,同时外因经由内因发挥作用。据此,探究社会转型阶段国内城市社区冲突生成的内部因素①尤其必要。

通常情况下,引起社区冲突的内部因素大致有四种:经济利益、权力争夺、文化差异和区位差异(如混合型社区中所谓高档小区与低档小区间的邻避问题等)。与此同时,不健全的社区管理体制、治理结构或模式、业主委员会缺位削弱业主自治、社区相关制度不完善等也是引发社区冲突的内部因素。此外,在个体层面,公民意识的觉醒也加剧了社区冲突的产生。综上可知,导致城市社区冲突生成的内部因素主要涉及社区区位、社区类型、社区人口特征及其综合素质、社区经济、社区文化、社区社会资本、社区治安、社区服务、社区管理体制与治理结构等,而这些不同因素各自的影响作用如何,则需进行量化探究。

综合上述社区冲突生成相关理论的分析,结合实证调研数据,针对影响城市社区冲突的微观因素进行量化与检验。具体来说,在上述众多引发城市社区冲突的因素或条件中,通过对相关影响因素的归纳与细化,最终选取社区及人口特征、社区社会资本、社区经济、社区公共服务及社区体制5个维度共计17 个指标作为测度变量。其中,“社区及人口特征”维度主要考量五大城市在规模、社区发展程度、社区类型、居民素质等方面的差异性,以求综合地、客观地、全面地把北上广深津五个城市的社区类型和人口特征反映出来;“社区社会资本”维度的选取是考虑到社区居民间、社区居民与社区管理者间的关系对社区冲突的影响;“社区经济”维度的选取是出于社区贫富分化问题、社区住房保障问题以及社区经济发展状况问题等方面的考量;“社区公共服务”维度则反映不同社区在医疗卫生、教育、基础设施建设、救助、治安等方面的差异。“社区体制”维度选取的是社区管理体制或治理结构的健全程度。综上,结合调查问题及其预调查结果,提出以下假设:

假设1:城市社区冲突程度受社区与人口特征影响,特定人群越聚集,冲突程度越高。

假设2:城市社区冲突程度受社区社会资本影响,社区内部联系越紧密,冲突程度越高。

假设3:城市社区冲突程度受社区经济影响,社区经济结构越好,冲突程度越低。

假设4:城市社区冲突程度受社区公共服务影响,公共服务水平越高,冲突程度越低。

假设5:城市社区冲突程度受社区体制影响,社区体制越健全,冲突程度越低。

(二)研究方法与数据来源

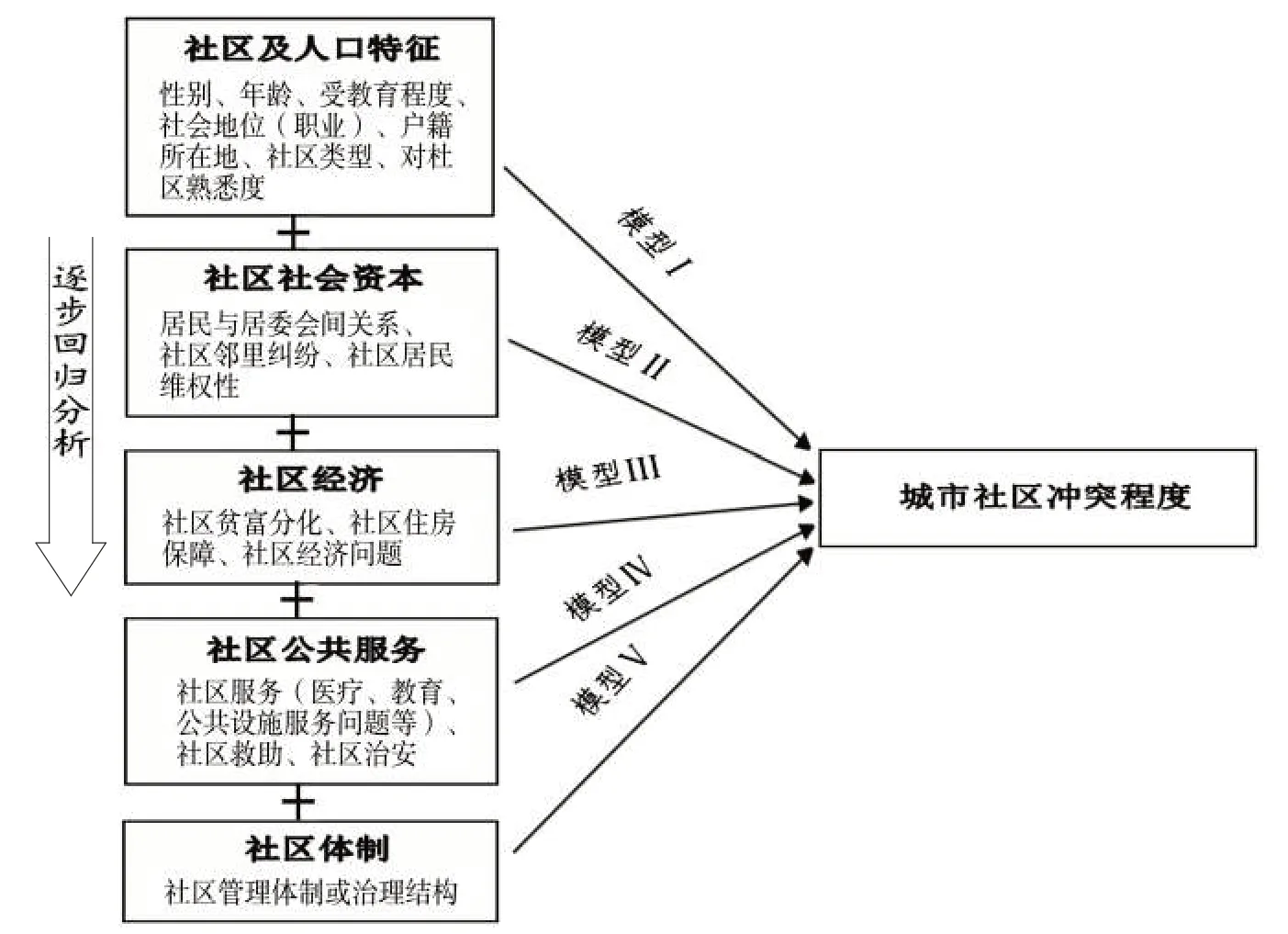

为清晰体现不同因素对社区冲突程度的影响,本研究采用Logicstic 逐步回归分析法,依次加入五大类别影响因素,构建Ⅰ至Ⅴ五个模型(见图1),检验五类因素对城市社区冲突程度的影响。

根据国内城市经济发展现状,选取北京、上海、广州、深圳、天津五个特大城市发放社区居民调查问卷;作为补充,对当地相关政府部门、社会团体或组织等的负责人和一般工作人员开展深度访谈。在实际操作中,根据样本估量理论,确定各类型社区分别发放50份问卷,问卷总量达1250份。同时,在样本结构设计方面,根据每个城市的社会经济发展状况、产业类型、人口构成、社区居民居住状况等因素,按照表1 的设计开展结构化抽样。在受访者结构设计上,参考人口学变量分析的通常做法,社区居民问卷设计主要考虑性别、年龄、受教育程度、职业、户籍、社区类型和居住时间等内容。

图1 五大类别因素对城市社区冲突程度影响作用的逐步回归分析模型

为保证样本代表性,抽样过程中有必要考虑不同城市、不同类型社区和不同阶层的差异性。为此,按照“城市—区—街道—社区—小区—受访者”的抽样次序,采用多阶段分层抽样与随机抽样相结合的方法进行抽样。首先,结合不同城市的实际状况,分别选取五类(传统街坊式、单一单位式、综合混合式、过渡演替式、现代商品房式)市辖区,如在天津市则依次选取HD 区、NK 区、XQ 区、BC 区和BHX 区。其次,基于已选的五类市辖区,分别选取代表性街道。如依次选取TJK 街道、XF 街道、LQZ街道、JQL街道和BHXQ街道。再次,在每个城市所选代表性街道中选取2—3 个典型社区。如依次选取TJK 街道的JFY、BHL 和XKL 社区,XF 街道的NK、RQDL 社区,LQZ 街道的XDZY 社区,JRL 街道的JRL,HYL社区,BHXQ街道的KC、ZX社区等。最后,在各城市最终选定的2—3 个社区内,分别随机选取15—25位居民发放问卷。如此,不同类型社区分别发放调查问卷50 份,单个城市问卷量为250份。

本调查共发放问卷1250份,回收有效问卷1210份(见表1),问卷有效率为98.61%。通过SPSS21统计软件检验问卷整体信度和效度,系数分别为0.627、0.655;克朗巴哈信度系数大于0.60,证明问卷整体具有较高的可信度;Bartlett球形度检验结果中P 值小于0.01,且KMO 值符合Kaiser 给出的度量标准,表明原有变量完全符合社会调查的基本要求。

表1 调查问卷样本整体分布(份)

四、实证结果分析

从表2 模型结果可以看出,模型Ⅰ至模型Ⅴ的拟合度分别为0.43、0.729、0.828、0.885 和0.894,显著性分别为0.003、0.000、0.000、0.000 和0.000。也就是说,随着新变量的引入,模型拟合度显著性不断提高,模型对于因变量变异的解释能力不断加强。

回归结果表明,社会地位(职业)、户籍所在地、社区类型、对社区的熟悉程度、居民与居委会间关系、邻里关系、居民维权性、贫富分化程度、住房保障、经济水平、公共服务水平、社区救助、社区治安以及管理体制或治理结构14 个变量均对社区冲突(包括社区冲突生成及其严重程度)产生显著影响,尤其是社区资本、社区经济、社区公共服务和社区体制四类共10 项影响因素对社区冲突程度的影响十分稳定,显著系数均小于0.01,其影响在1%的显著水平。从相关性来看,户籍所在地、对社区的熟悉程度、居民与居委会间关系、邻里关系、贫富分化程度、住房保障、社区经济、公共服务水准、社区救助、管理体制或治理结构等变量均与社区冲突呈现正相关,意味着以上变量统计值越高,社区冲突发生的可能性越高,严重程度越高。换言之,流动人口越密集、邻里关系越紧张、社区保障越不足、社区服务越不完善、社区经济问题越多、管理体制越不健全的社区,其社区冲突严重程度越高。而对比不同影响因素的优势比可见,居民与居委会间关系、社区居民的维权性、社区经济问题、社区救助及社区管理体制五个影响因素对社区冲突程度起主要影响作用。

需要注意的是,随着社区资本、社区经济、社区公共服务和社区体制四类影响因素的引入,社区及人口特征对于城市社区冲突程度的影响作用的显著性逐渐弱化,直至显著性在10%的水平上无法显现。由此可见,相比于社区资本、社区经济、社区公共服务和社区体制等因素,社区及人口特征对于社区冲突程度的影响相对有限。但社区及人口特征对于社区冲突的影响有三个特征应引起重视:第一,非财政供养人员更倾向于低冲突评价,说明财政供养人员对冲突的感知更为敏感,也反映财政供养人员维权意识较强,故财政供养人员聚集地发生社区冲突的可能性相对于非财政供养人员聚集地更高;第二,对社区熟悉程度越高的群体,其所在社区发生冲突的比例高于对社区熟悉程度低的群体,这固然与该群体消息获取途径更多有关,但也表明成熟社区相比于新社区而言潜在矛盾更多、冲突激化的可能性更高;第三,城市社区类型对社区冲突的影响相对稳健,表明随着城市社区的不断发展与形态的丰富,社区隐含更高程度的冲突。因此,针对不同类型社区的冲突需要进行差异化研究。

表2 影响社区冲突的因素模型分析

五、结论与建议

综上分析可知,除社会转型与变迁、城市化进程的快速推进以及信息技术的高速发展与信息传播等影响我国城市社区冲突生成的客观条件外,在中微观层面,社区经济、治安、救助、服务、对其熟悉程度、管理体制或治理结构、户籍所在地等则是影响城市社区冲突生成的重要内在因素。鉴于外在环境变迁的长期性,本文结合上述研究,着力从内部因素方面提出以下改进建议。

(一)加强社区建设,发展有活力的社区经济

当前我国正处在社会转型深水区和利益博弈凸显期,由于市场经济下的社区治理作为一种以经济行为为集合的社会活动,利益冲突贯穿始终。社区多元利益主体间的博弈在很大程度上决定了社区治理的实际发展状况。因此,除要深入了解社区不同利益主体间的博弈现状外,还应加强社区建设,发展社区经济②,在发展中解决问题。通常,在经济发展水平相对较高的社区中,各种矛盾冲突相对较少,反之亦然。只有社区经济发展了,居民生活水平和治理能力才能得以提升,相应的社区建设才能得到进一步改善,这样很多在社区发展建设中存在的矛盾冲突就可以迎刃而解,特别是因利益问题而引发的争端就会大幅度减少。从根本上来说,利益导向的冲突解决方法通常要优于权利导向或权力导向的冲突解决方法。因为利益导向的方法往往会产生令人满意的持续结果,而这些结果有助于形成更好的邻里关系,且这种更好的关系反过来可能会预防冲突的再次发生③。同时,根据美国学者诺里斯和皮特曼的观点,可持续社区应具有宜居的自然环境、充分的全民参与、有活力的经济发展以及个人幸福感[9]。其中,有活力的社区经济发展是其他三者可持续的基础所在。

(二)改进社区治安状况,健全冲突化解机制,提升社区公共服务水平

现代社会是开放社会,更是风险社会。在实际生活中,不安全感影响到我们每个人,因为我们都陷入了一个取消控制、灵活多变、充满竞争和普遍存在着不确定性的流动的、不可预料的世界,并且我们每个人都在一定程度上独自承受着焦虑、迷茫及困惑等,这是一个私人问题,亦是对风险社会中我们处事本领和随机应变的一大挑战[10]。正如有学者曾经指出的那样,我们被要求着去寻找从根本上解决体制性矛盾的办法;我们寻找着把个体从共同困难中解救出来的办法,既然它听任不安全的根源完整无损地存在下去,那么这种办法就不可能带来我们追求的结果;此外,正是这种对我们个体的智慧与谋略的依赖,才给这个世界注入了我们希望避免的不安全感[11]。在某种意义上,社会转型期频发的社区矛盾冲突正是这种不安全感的极端表现形式之一。对此,新时期的社区治理应不断提升社区治安水平。换言之,社区的稳定与发展离不开社区平稳的秩序和安全的环境。社区平安既是居民的最基本诉求,也是民生的基本要求,为此需做好两方面工作:一是社区要有预防自然灾害及抗灾减灾的能力;二是要有应对社区矛盾产生及其扩大化的化解机制。实践也反复证明,有效的冲突治理机制是城市社区冲突化解与治理的重要保障。在此,应在“合作互惠,协商共赢”之冲突化解与治理理念重塑的新思维下,着力从内外部机制建设以及内外联动机制建设等方面多管齐下,切实构建起当代中国城市社区冲突化解与治理机制的新常态[12]。

另外,提升社区基本公共服务供给质量,尤其在就业、保障和救助等方面做出积极改善。社区服务作为社区治理创新的旨向,其最基础的社区基本公共服务质量水平不容忽视。在社会转型期,我国城市社区因基本公共服务供给不足而引发的社区矛盾冲突并不少见,特别是在老旧社区和转型社区中更为严重。为此,应逐步完善这些社区的基本公共服务供给,尽可能消除可能引发冲突的隐患,预防社区冲突的产生。例如,在实践中可以充分发挥社区服务专业化的优势,让专业社区社会组织通过政府购买的形式去承接部分基层政府在社区的工作(如让专业社区组织去做“低保”“托幼”及“老年照护”等工作),这样不仅会减少很多不必要的矛盾纠纷,而且还会因这些专业社区组织直接与居民联系(而非与社区居委会直接联系)而起到间接监督居委会及基层政府之功效,减少因“最后一公里”而带来的诸多问题。

(三)优化社区治理结构,培育弹性社区

优化社区治理结构本身即是瓦解社区冲突的有效路径。这涉及两方面:一是社区治理主体结构的优化,即通过重组不同主体间关系以消解结构性张力,这就涉及各主体权责重新拆合、明晰界定等问题,以不断优化整体结构,同时建立起主体间非对抗性的和谐关系[13],如深圳的“盐田模式”就是通过“议行分设”的制度创新之举对原社区居委会的行政、服务和自治三种功能进行体内结构优化。二是社区治理方式结构的优化,主要指社区治理模式的多样化。中国地域广阔,各地自然环境、风土人情各异,应结合实际情况,合理整合社区内部资源,不断创新社区治理模式,优化社区治理结构。目前,中国城市社区治理创新模式就有安徽“铜陵模式”、武汉“百步亭模式”、北京“鲁谷模式”以及深圳“桃源居模式”等。为此,一方面要突破思维定式,加强横向联系,从外部优化社区治理结构。加强横向联系,至少能够在下述三方面减弱甚至化解严重的社区冲突:一是某些社区成员之间存在的纽带关系使得他们能自我约束——出现利益分歧或彼此烦扰时,能避免社区矛盾极化和冲突升级;二是存在横向联系的群体成员会试图对本群体之外的其他群体成员实施控制;三是横向联系群体的成员能担当调解人,去实际解决社区问题[14]。另一方面,培育弹性社区,特别是培育利于冲突整合弹性较大的社区治理结构。一定程度上,一个合理的社区结构或体制若没有达到管理社区冲突之目的,应是失效的。因为一个健康社区的存在本身就应是消除冲突的一种最有效的工具或路径。对此,林尚立认为,“一套行之有效的社区整合规范”对社区良好的稳定而言尤为必要,因为体制内利益表达得以释放[15]。同时,这也是弹性社区培育的要义所在。另外,在弹性社区建设中,还应加强社区流动。“流水不腐,户枢不蠹,动也”,合理、充分的社会流动是社会充满生机与活力的源泉。同理,良性的社区流动是化解社区冲突的无形要素。

(四)加强社区参与,提升社区资本,增强社区信任

科尔曼曾在论著《社区冲突》中提及,社区形成过程中一旦发展出冲突和争议的应对模式,在其之后的实践中就会延续下去[16]。在某种程度上,若要破解这一“恶性循环”之困局,最好的办法或许是加强社区参与、提升社区资本、在多元对话与参与之无形中化解与转化冲突。

一方面,加强社区参与,激发社区活力。让居民广泛参与到社区建设、发展与治理中来,实现居民在社区争端或矛盾冲突化解中的“参与式治理”,即实现从“旁观者”到“参与者”再到“治理者”的双重转变,重塑其真正的社区“主人翁”精神。特别是在有关社区公共事务或争端事项上,应全面开放制度设计过程中的居民参与,让其成为相关制度的参与设计者与制定者,以大大降低或有效避免在制度执行过程中出现矛盾冲突的频率及其日后化解的难度。本质上,现代城市社区应是多元、开放型的社区,而这种社区以及它的治理本身是“开放进入的社会秩序”。唯有如此,社区活力才能够得到进一步激发与释放,更具开放性和包容性的社会(社区)制度才能逐步形成。在很大程度上,这样的社区才可能是一个动态和谐的平安社区,更可能是一个能够容纳冲突并能够用制度化的方式化解冲突、实现利益均衡的小社会。

另一方面,提升社区资本,增强社区信任。社会资本是在社会或社区中流行的信任中产生的能力,而信任是从一个规矩、诚实、合作的行为组成的社区中产生的一种期待[17]。这种意义上,蕴含着社会信任的社区资本有利于社区矛盾争端以及集体行动困境等的化解。古谚云:“隔壁邻舍好,等于得块宝。”由此可知,邻里关系自古以来就是国人念叨的一个重要概念,昔日“孟母三迁”的故事更是如此。当代诸多学者也在持续探讨社会资本在不同时期化解社区矛盾冲突过程中所发挥的积极作用。如黄建宏认为,城市社区社会资本对于解决社区建设中出现的许多矛盾起着重要作用。但由于种种原因,当前中国城市社区的社会资本却严重缺失,这对和谐城市社区的构建形成极大挑战。重建社区资本应从社区意识、社区组织、志愿服务及邻里关系改善等方面着手努力[18]。宋龄辉则主张应该强化社区信任,借以提高社区资本的黏性,从而实现社区调解“濡化”,促进冲突化解[19]。从根本上来说,增强社区制度性信任的关键在于持续转变态度和改善社会结构。阿兰·皮雷菲特(Alain Peyrefitte)在研究现代资本主义社会问题时曾指出信任的三要素:信任自己、信任他人和信任制度。三者缺一不可,互为条件、相互支持,去掉其中一个,另外两个就会逐渐虚化并逐步崩溃[20]。在这三要素中,信任制度是更为根本性的制度保障。因为制度的作用就是解决社会中反复出现的问题[21],如各种矛盾、冲突等。

注释

①指与整个社区相关的内部因素,而不仅仅限于居民个体因素。

②社区经济,主要是指在“以人为本”的发展原则下,以社区居民服务需求为市场导向,注重人本化、个性化服务,以不同于其他经济形式,灵活体贴、优质高效的便利服务获取利润。参见胡伟:《社区经济:一种新的城市经济形式》,《上海经济研究》2001年第3期。

③需说明的是,在日益复杂且多样的社区矛盾冲突中,如下三种情况或许只用一种利益导向方式可能还不够。一是争议双方的利益点完全相悖;二是双方在谁是正确的,或者谁更为强大这些问题上,有着极为不同的知觉;三是为了解决与公共政策有关的事情,通过宣判来解决问题是必要的。在这些情形下,争议解决体系也应该包含那些决定谁是正确的及谁更为强大这样的低成本步骤。参见狄恩·普鲁特、金盛熙:《社会冲突——升级、僵局及解决》,人民邮电出版社2013年版,第304页。