中国城市体系可持续竞争力的国际比较研究

2021-05-19曹清峰倪鹏飞马洪福

曹清峰,倪鹏飞,马洪福

(1.天津财经大学 现代经济管理研究院,天津 300222,2.中国社会科学院 财经战略研究院,北京 100028)

一、引言

随着城市化进程的加快,城市在经济社会发展中的地位将更加重要。根据联合国公布的《2018年世界城市化趋势》,全球城市化率从1950 年的30%上升为2018 年的55%,到2050 年城市化率预计将达到68%;目前全球近一半的城市人口居住在人口不到50万的城市中,大约1/8的人口居住在33个拥有超过1000万居民的特大城市。因此,随着城市人口的增多,城市可持续发展面临的挑战也更加严峻,一个城市能否持续性地为其居民创造财富和福利,是决定该城市在未来竞争中能否取得成功的关键。同时,随着全球城市化率的提高,各国城市体系的发展也将更加成熟,此时国家间的竞争不仅仅体现为少数顶级城市间的竞争,更体现为以城市体系为载体的系统性竞争。因此,形成一个可持续竞争力强的城市体系,对当前中国在国际竞争中占据优势地位有重要推动作用。

城市可持续竞争力的内涵与竞争力、城市竞争力的概念密切相关。在竞争力的相关研究中,Poter(1990)在其经典的“钻石”模型中认为影响一个国家某一个行业国际竞争优势的因素主要有生产要素、需求状况、相关及支持产业、企业战略、结构和同业竞争、政府以及机会六方面因素[1]。Gardiner et al(2006)提出了竞争力的“金字塔”模型,认为竞争力包括“来源”“表现”和“目标结果”三部分[2]。在城市竞争力内涵上,Kresl(2007)将城市竞争力作为城市、区域与其他竞争对手比较,能提供更多工作、收入、文化娱乐环境、社会凝聚力、治理和城市环境,以达到其当前居民和目标新居民所渴望水平的能力[3]。倪鹏飞(2016)则认为城市竞争力是一个城市与其他城市相比较,利用和转化自身资源要素环境和全球资源要素环境,生产产品和提供服务占领全球市场,从而多快好省地创造财富为居民提供福利的能力[4]。在基于城市竞争力视角的相关实证研究中,倪鹏飞等(2019)运用结构方程模型对亚洲城市体系的研究发现,人力资本和基础环境已经成为提升亚洲城市竞争力的关键因素[5]。曹清峰等(2018)研究发现亚洲城市体系内部呈现出“东西强、中间弱”的特征,金融服务、科技创新与基础设施是影响亚洲城市全球联系度的最重要三大因素[6]。倪鹏飞等(2018)对欧洲城市体系的研究表明,耦合协调度处于优质协调和良好协调的城市主要集中于西欧、北欧和东欧的金融科技创新性的城市,耦合协调度较低的城市主要集中于东欧和南欧等不发达区域的城市[7]。此外,刘笑男等(2018)以及刘笑男和倪鹏飞(2019)分别对北美城市体系以及中国城市体系的耦合协调度进行了研究[8-9]。

城市可持续竞争力的内涵主要有两个方面:一类研究在城市竞争力概念的基础上,从城市竞争力可持续性或者持久性的角度来界定城市可持续竞争力。Lever(1999)认为竞争力的目标应该是长期而非短期的经济增长[10]。杨晓兰和倪鹏飞(2017)则更明确地提出,城市可持续竞争力是一个城市通过提升其经济、社会、环境和技术优势,系统性实现城市最优化发展,更好、更可持续地满足城市居民复杂而挑剔的社会福利的能力;竞争力的目标从为财富而竞争转向为提供创造和福利而竞争[11]。此外,王雨飞等(2018)从知识创新能力、和谐包容能力、生态宜居能力、文化多元环境、全域协调能力、对外联络能力等维度,构建城市可持续竞争力指标体系。另一类研究则从城市可持续发展的角度来界定城市可持续竞争力[12]。Wheeler(2000)以及Campbell(1996)从“自然资本”的角度界定了城市可持续性的内涵,即在衡量城市发展时要将环境破坏与资源的消耗纳入核算中,从而对传统仅依靠GDP 来衡量城市发展的做法进行了修正[13-14]。Bruneckiene et al(2010)从经济、社会和环境三方面评价了立陶宛城市的可持续竞争力[15]。在国内研究中,邓玲和胡双梅(2019)对西部地区城市可持续竞争力进行了评价[16],庄贵阳等(2014)从低碳角度、石敏俊和刘艳艳(2013)从绿色发展角度对城市可持续竞争力进行了评价[17-18]。

现有研究也从不同角度对中国城市进行了国际比较。倪鹏飞和王海波(2017)从当前状况、历史变化和全球环境三个方面对中美竞争力进行了比较[19]。沈坤荣和赵倩(2018)对以东京、纽约和旧金山湾区为代表的世界级城市群进行比较研究发现,成熟的湾区城市群具有国际化视野与创新功能区兼备的核心城市、网络化的基础设施体系、统一的区域治理机制等特征[20]。此外,刘硕和李治堂(2013)从创新型城市建设角度、丛海彬和高长春(2010)从创意中心城市竞争力角度对中外城市进行了比较[21-22]。

二、全球主要经济体城市体系可持续竞争力的比较

本部分首先介绍了实证研究的样本与相关指标的计算方法,在此基础上对不同城市体系可持续竞争力的平均水平与分布特征进行了国际比较。

(一)样本与测算方法

本文样本为全球总人口大于50 万人的1007 个城市,城市口径使用的是大都市区(metro)口径,数据来源于2015 年联合国发布的《世界城市化展望》。为了衡量一个城市在全球坐标上的可持续竞争力,根据倪鹏飞等《全球城市竞争力报告2017—2018》构建的全球城市可持续竞争力指数,本文利用城市青年人口占比与高收入人口规模(年收入高于2 万美元)两个指标的算术加权平均值来衡量城市的可持续竞争力:一个城市青年人口占比越高,其经济活力就越高,而高收入人口反映了一个城市高素质人力资本状况,其占比越高,城市的人力资本质量也就越高,这两个指标越大,城市可持续性地创造福利的能力也就越强,可持续竞争力也就越高,这两个数据都来源于经济学人EIU数据库。

进一步地,为了比较中国城市体系与主要发达国家以及新兴经济体的可持续竞争力水平,本文还选取了美国、欧盟、巴西与印度4个经济体进行了比较分析。在具体的比较分析中,本文主要从以下两方面展开:一是城市体系可持续竞争力的平均水平。用不同城市体系所包含城市的可持续竞争力均值来衡量,均值越高,表明该城市体系可持续竞争力的水平越高。二是城市体系可持续竞争力的分布特征,主要从城市体系可持续竞争力分布的集聚度与协调度两个方面来衡量,具体而言:

一是集聚度的衡量。借鉴城市规模分布研究中的指标,本文主要用首位度指数与空间基尼系数来反映城市体系中可持续竞争力分布的集聚程度。常用的首位度指数有3城市指数、5城市指数和12城市指数,具体而言,N城市的首位度指数为:

空间基尼系数也是衡量空间集聚程度的常用指标,该指标越大,表明城市体系内部城市间可持续竞争力差距较大,仅有少数城市的可持续竞争力水平较高,其计算公式为:

上式中n为城市体系包含城市的数量,μ为城市体系所有城市可持续竞争力的均值。

二是协调度的衡量。所谓协调度指的是城市体系可持续竞争力的分布是否与理想状态一致。借鉴城市(人口)规模分布的规模——位序法则(Zipf,1949)[23],城市体系中可持续竞争力的分布会符合以下公式:

上式中,Ci表示城市体系中城市i的可持续竞争力得分,Ri为城市i可持续竞争力在城市体系中的排名。如果β1大于1,表明城市体系内城市可持续竞争力的分布较齐普夫分布更加均匀,可持续竞争力高的城市过少;β1小于1 则表明城市可持续竞争力的分布较齐普夫分布更不均匀,可持续竞争力低的城市数量过多;β1等于1则符合齐普夫分布,城市竞争力的分布处于协调状态(李松林和刘修岩,2017)[24]。

(二)测算结果分析

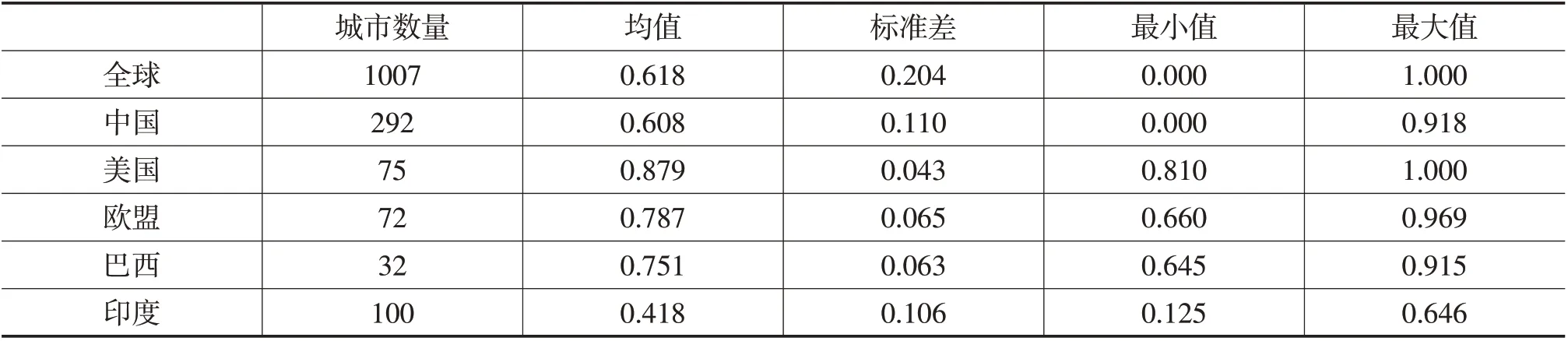

1.不同城市体系可持续竞争力的平均水平比较

样本描述性统计见表1。可以发现,中国城市体系可持续竞争力的平均水平要比全球城市体系平均水平略低,低于全球平均水平约1.6%。从与其他经济体城市体系的对比来看,中国城市体系可持续竞争力平均水平比美国低30.8%、比欧盟低22.7%、比巴西低19%,存在较为明显的差距,但是明显领先于印度,比印度高45.5%。因此,从全球坐标上来看,中国城市体系的平均可持续竞争力水平相对较低,略低于全球平均水平,明显低于发达经济体的美国、欧盟以及新兴经济体的巴西,显著高于同属新兴经济体的印度。总体而言,在国际比较中的优势并不明显,这意味着中国城市体系在创造福利的持续性方面有待加强。

表1 不同城市体系可持续竞争力的描述性统计

2.不同城市体系可持续竞争力的分布特征比较

(1)水体700 nm波段的后向散射系数与总悬浮物浓度和无机悬浮物浓度具有较好的相关性,所构建的指数反演模型具有可行性,因此后射散射仪具备实时监测悬浮物浓度的功能,能够作为水体组分垂向结构分析的测量手段。

一是从不同城市体系可持续竞争力的概况来看,全球城市体系可持续竞争力的首位城市是纽约,其他属于前十的城市依次为洛杉矶、伦敦、华盛顿特区、芝加哥、阿布扎比、达拉斯-佛尔沃斯堡、休斯敦、费城、首尔,其中美国的城市有7个,在全球城市体系中占据了绝对的主导优势;中国城市体系的首位城市是香港,得分为0.92,在全球排名为第22位,其他属于前十的城市为上海、北京、深圳、广州、东莞、南京、台北、杭州、苏州;美国城市体系的首位城市为纽约,在全球排名第一,其他属于前十的城市为洛杉矶、华盛顿特区、芝加哥、达拉斯-佛尔沃斯堡、休斯敦、费城、迈阿密、亚特兰大、旧金山;欧盟城市体系的首位城市为伦敦,其可持续竞争力得分为0.97,在全球排名第3,其他属于前十的城市为巴黎、斯德哥尔摩、慕尼黑、汉堡、布鲁塞尔、哥本哈根、曼彻斯特、伯明翰、法兰克福;巴西城市体系的首位城市是圣保罗,得分为0.91,在全球排名第28位,其他属于前十的城市包括里约热内卢、贝洛奥里藏特、坎皮纳斯、巴西利亚、库里奇巴、阿雷格里港、萨尔瓦多、维多利亚、累西腓;印度城市体系的首位城市为孟买,得分为0.65,在全球排名第487位,其他属于前十的城市为德里、科钦、昌迪加尔、德拉敦、哥印拜陀、班加罗尔、那格浦尔、巴特那、卢迪亚纳。从首位城市来看,美国与欧盟城市体系首位城市可持续竞争力的优势最显著,中国城市体系首位城市的可持续竞争力要高于巴西与印度城市体系。

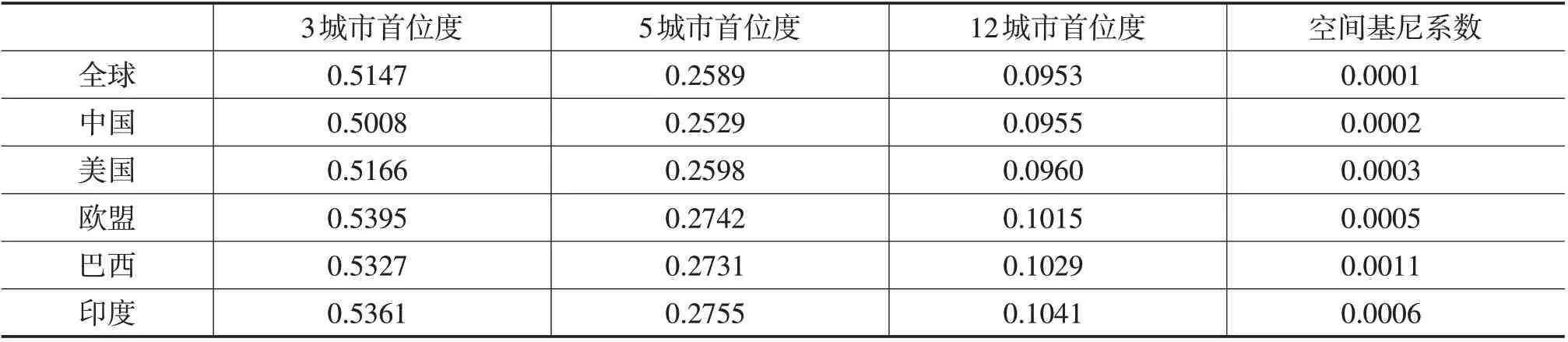

二是从不同城市体系可持续竞争力分布的集聚度来看,根据表2 报告的不同城市体系的首位度指数与空间基尼系数可以发现,中国城市体系的3城市与5 城市首位度都是最低的,12 城市首位度指数仅略高于全球平均水平,但低于其他国家和经济体;同时,从空间基尼系数来看,中国城市体系的空间基尼系数是全球平均水平的2 倍,但低于其他国家和经济体。因此,总体而言,中国城市体系可持续竞争力分布的集聚度相对较低,这表明相对于全球平均水平以及其他样本国家的城市体系而言,中国城市体系中高可持续竞争力的城市仍然不够强。

表2 不同城市体系的首位度指数与空间基尼系数

三是从协调度来看,表3 报告的基于齐普夫法则的检验结果表明:首先,无论是全球还是其他不同国家的城市体系,β1的系数都小于1,即城市可持续竞争力的分布都不均匀,主要体现为可持续竞争力低的城市数量过多。其中,美国、欧盟以及巴西的这一特征非常明显,这三个经济体的系数都小于0.1,明显低于1 与全球平均水平。结合表2 的计算结果,这三个经济体可持续竞争力的集聚度都明显高于全球平均水平。因此,这三个经济体城市体系内部可持续竞争力存在显著差异,属于“强者强、弱者多”的情况。其次,中国与城市体系可持续竞争力的齐普夫系数也低于1 与全球平均水平,但高于美国、欧盟与巴西,这表明中国城市体系中低可持续竞争力的城市也较多。结合表2 的结果,中国城市体系属于可持续竞争力“强者不强、弱者较多”的情况,这意味着中国城市体系的内部差距虽然小,但整体水平都不高。此外,印度城市体系可持续竞争力的齐普夫指数小于1,但与全球平均水平最接近;同时,结合表2的结果可以发现印度城市体系可持续竞争力分布属于“强者强、弱者较多”的情况。因此,从协调度来看,全球以及不同样本经济体城市体系可持续竞争力的分布都处于失衡状态,普遍表现为低可持续竞争力的城市数量过多,而中国城市体系的特殊性在于高可持续竞争力城市过少与低可持续竞争力城市数量过多同时并存。

三、不同城市体系可持续竞争力的驱动因素比较

本部分首先构建了城市可持续竞争力的驱动因素方程,在此基础上对不同经济体城市可持续竞争力的主导驱动因素进行了比较。

(一)城市可持续竞争力的驱动因素方程构建

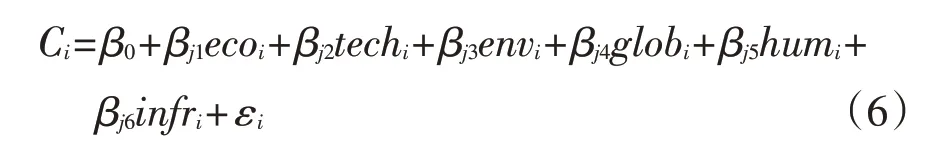

城市可持续竞争力与城市竞争力的概念密切相关,倪鹏飞(2001)最初根据“弓弦箭”的模型,认为决定城市竞争力的主要因素包括两类,即:硬件因素(弓),具体包括人才、资本、科技、基础设施、生态环境;软件因素(弦),具体包括制度、文化、联系、社会环境等[25]。稍后又根据飞轮模型将城市竞争力分成:国家因素、区域因素、城市因素、企业因素和居民因素。再后来将城市竞争力确定为市场主体、当地供给、当地需求、基础设施、公共制度、全球联系六大因素。在此基础上,认为城市可持续竞争力由经济活力、科技创新、环境质量、全球联系、人力资本潜力、基础设施等要素决定。据此,本文将城市可持续竞争力的驱动因素方程设定如下:

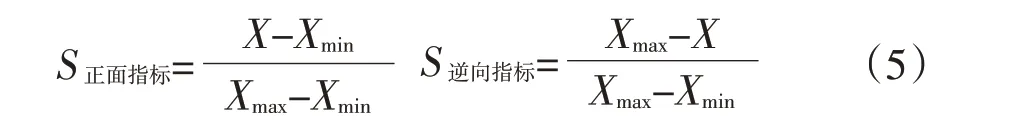

下面对上式中各变量的内涵进行说明:1)ecoi为城市i的经济活力,该指标用城市人均GDP指数与5年GDP增量指数的加权和来表示,数据来源于经济学人EIU数据库。为了在全球范围内比较不同发展阶段城市的经济活力,该指标从经济发展水平与经济增长速度两个层面反映了一个城市的经济活力,城市经济发展水平越高(用人均GDP衡量的)、经济增长速度越快(用5 年GDP 增量来表示),该城市的经济活力就越强,其可持续竞争力就越强。2)techi为城市i 的科技创新,本文主要从专利与论文发表两个层面来衡量城市的科技创新水平,具体用城市的专利数与论文发表数的和来衡量。其中,专利数据来源于世界知识产权组织(WIPO),由该城市历史专利总数与当年专利数合成,城市的论文发表数根据Web of Science网站整理。3)envi为城市i的环境质量,用城市人均二氧化碳排放量与PM2.5 的和来表示,由于这两个指标是逆向指标,在标准化过程中本文将其进行了转换。其中,城市人均二氧化碳排放量数据来源于世界银行WDI 数据库,PM2.5 数据来源于世界卫生组织与世界银行。4)globi为城市i的全球联系度,根据Sassen(1991)的“全球城市”理论,城市拥有跨国公司的数量是衡量城市全球联系的重要指标,数据来源于福布斯2000公司网站,计算方法见WORLD CITY NETWORK[26]。5)humi为城市i的人力资本潜力,一般而言,一个城市拥有的青年人口越多、大学质量越高,这个城市的人力资本潜力就越大。本文用大学指数与20 岁—29 岁青年人口比例的加权和来衡量城市的人力资本潜力水平。其中,大学指数数据来源于Ranking Web of Universities 网站,计算方法为取该城市最好大学排名,城市的20岁—29岁青年人口比例来源于经济学人EIU数据库。6)infri为城市的基础设施水平,本文主要从航运便利度、航空便利度以及信息交流便利度三个层面来衡量城市的基础设施水平,其中,航运便利度用该城市与全球100大港口的最短地理距离来衡量;航空便利度用城市航线数量来衡量,数据资料来源于各城市机场网站、维基百科以及国际航空协会网站;信息交流便利度用城市宽带用户数来衡量,在得到各国的宽带用户数后,经城市人口按比例折算到城市口径,数据来源为世界银行WDI数据库。上述所有变量的原始计算数据都经过了标准化处理,其中正向指标与逆向指标的标准化过程分别为:

表3 规模—位序估计结果

上式中Xmax与Xmin分别为变量X 在样本中的最大值与最小值。同时,如果没有特殊说明,文章中涉及的所有加权计算都为等权(简单算术平均值)。

在式(4)的基础上,为了检验不同经济体城市体系驱动因素的差异,本文进一步估计如下变系数模型:

上式中j表示中国、美国、欧盟、巴西和印度5个经济体,式(6)意味着每个经济体驱动因素的估计系数都不同,在具体估计中本文采用虚拟变量法估计了上述变系数模型。此外,为了控制国家间的异质性,式(5)与式(6)在估计中都控制了国家固定效应。

(二)不同城市体系城市可持续竞争力主导驱动因素的比较

表4报告了不同城市体系可持续竞争力驱动因素的估计结果,其中,由于全球联系度变量在所有样本中都是不显著的,因此表4 中没有报告其估计结果。具体来看:一是经济活力在除巴西以外的所有样本中都显著为正,从系数的大小来看,经济活力对城市可持续竞争力的影响在印度最大,其次是中国,而在欧盟与美国的影响相对较小。中国和印度作为世界上排名前两位的发展中国家,经济发展迅速,因此相对于其他经济体经济活力的影响要更大。二是科技创新在美国以及巴西样本中显著为正。这主要是因为美国城市科技创新的平均得分为0.48,显著高于其他经济体;而巴西作为南美大国,其科技创新在近年也取得了明显成效(胡红亮等,2014)[27]。三是环境质量在中国以及印度样本中都显著为正。中国与印度作为发展中国家,其在碳排放、空气质量等方面的问题一直非常严重,其环境质量的得分都低于全球平均水平,因此环境质量是影响其城市竞争力的显著因素。四是人力资本潜力在中国、印度与欧盟样本中显著为正,其中在印度的影响最大,其次是中国,欧盟的影响最小,这主要是因为印度和中国作为排名全球人口前两位的国家,青年人口比重较高;同时,科教方面发展迅速,因此其人力资本潜力的影响要更大。五是基础设施中国、美国、欧盟的影响显著为正,其中在中国的影响最大,这主要是因为中国长期以来在基础设施方面的投资巨大,基础设施水平优势明显。

表4 不同国家城市体系可持续竞争力驱动因素比较

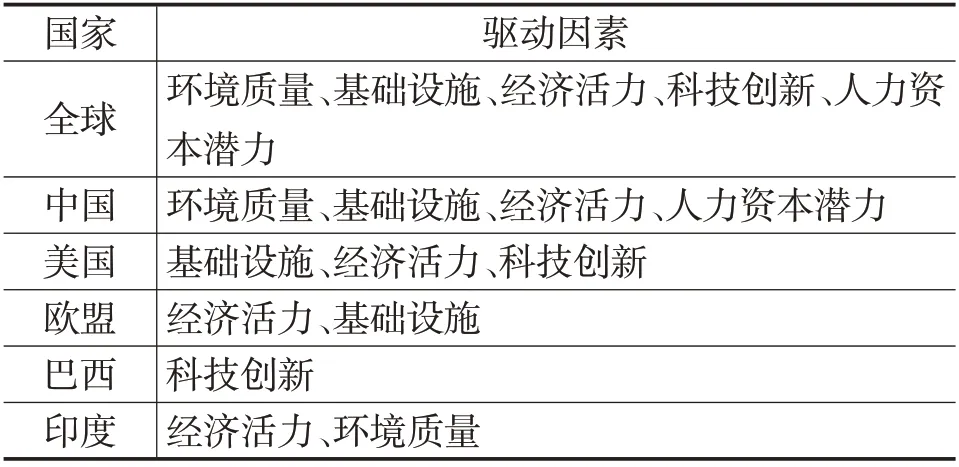

表5进一步根据表4的估计结果总结了不同城市体系城市可持续竞争力的主要驱动因素。从全球来看,按由大到小排名,驱动城市可持续竞争力的因素依次为环境质量、基础设施、经济活力、科技创新以及人力资本潜力。根据本文对城市可持续竞争力的指标构造与内涵界定,城市可持续竞争力的核心是人的相关因素,因此与人类生存与生活密切相关的环境质量、基础设施是影响城市可持续竞争力的前两大因素,这两个因素的系数要显著大于其他因素。

同时,不同经济体城市可持续竞争力的主要驱动因素也存在一定差异。其中,从每个经济体排名前两位的主导驱动因素来看,基础设施在中国、美国、欧盟属于主导驱动因素,环境质量在中国和印度属于主导驱动因素,而经济活力在美国与欧盟属于主导驱动因素,科技创新只在巴西属于主导驱动因素。因此,基础设施在提升城市可持续竞争力中的地位更加重要。与其他样本相比,中国的主要问题在于科技创新因素的影响不显著,也就是中国城市发展中的创新驱动不足。

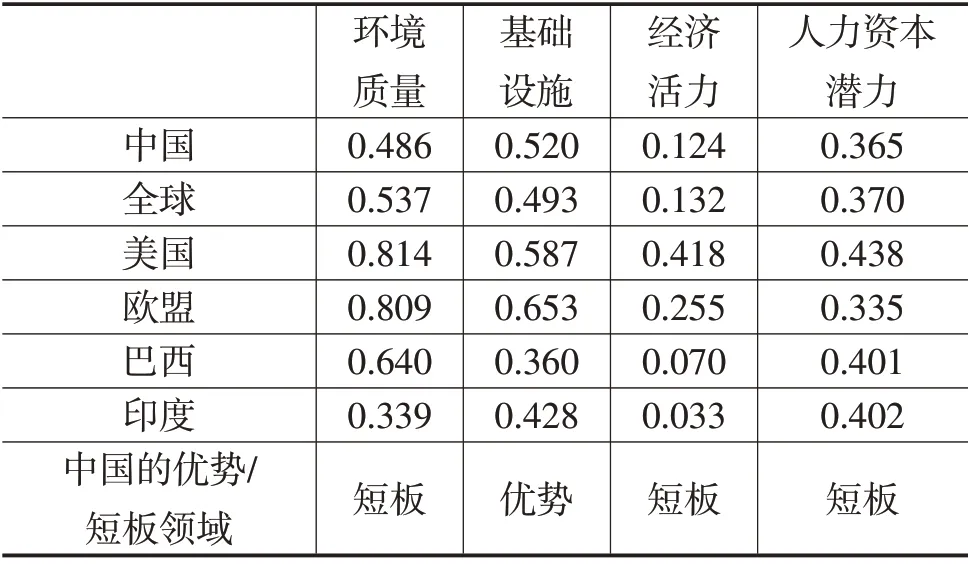

表6进一步将表5中报告的中国城市体系可持续竞争力的驱动因素进行了国际比较。具体来看:中国的环境质量落后于全球平均水平,同时显著落后于美国、欧盟以及巴西,仅领先于印度,因此属于中国的短板领域;中国的基础设施水平高于全球平均水平以及巴西、印度,但与欧盟和美国相比还存在一定差距,总体上而言在基础设施方面中国具有一定优势;中国的经济活力落后于全球平均水平,仅领先于巴西和印度,与美国和欧盟存在显著差距,因此经济活力也属于中国的短板领域;中国的人力资本潜力水平略低于全球平均水平,同时也落后于美国、巴西和印度,领先于欧盟,总体上是中国的短板领域。因此,在中国城市体系4 个主要驱动因素中,除基础设施属于优势领域外,其他都属于短板领域,这表明提升中国城市可持续竞争力仍面临着巨大的挑战。

表5 不同城市体系城市可持续竞争力的驱动因素

表6 中国城市可持续竞争力驱动因素发展水平的国际比较

四、结论与启示

本文将中国城市体系的可持续竞争力与全球城市体系以及美国、欧盟、巴西、印度等经济体城市体系进行了比较,研究发现:一是中国城市体系可持续竞争力水平相对较低,略低于全球平均水平,明显低于发达经济体的美国、欧盟以及新兴经济体的巴西,显著高于印度。二是从分布特征来看,中国城市体系的可持续竞争力分布处于失衡状态,集聚度过低,表现为高可持续竞争力城市过少与低可持续竞争力城市数量过多同时并存的状况。三是环境质量、基础设施、经济活力与人力资本潜力是中国城市体系可持续竞争力的主导驱动因素,但除基础设施属于优势领域外,环境质量、经济活力与人力资本潜力都属于短板领域;同时,中国城市体系可持续竞争力的创新驱动不足。

本文研究对于提升中国城市体系的可持续竞争力具有以下启示:首先,立足全球视野,建设新型全球创新城市,补齐城市发展中的关键短板。鉴于目前中国城市体系可持续竞争力水平在全球优势不明显,因此中国城市发展中要坚持对标国际标准,深刻认识到自身发展的差距;特别是在叠加当前国内新旧动能转换的关键时期,中国城市应该高度重视创新驱动发展,在全球范围内集聚创新资源,积极融入和主动布局全球创新网络,深度参与全球创新治理,全方位提升科技创新的国际化水平,建设新型全球创新城市。同时,要注意到提升城市的可持续竞争力是一个系统性工程,中国城市也要补齐自身在环境质量、经济活力与人力资本潜力等方面国际比较中的短板领域。其次,要进一步提高中国城市体系的协调发展水平。尽管从城市的经济竞争力来看,中国城市近年已经在全球迅速崛起,出现了一批全球顶级城市(王海波等,2019),但从可持续竞争力来看,中国目前仍缺乏一批可持续竞争力的全球顶级城市[28];同时,中国低可持续竞争力的城市过多,这表明整体上中国城市持续创造福利的能力还需要加强,培育大城市与提升小城市可持续竞争力要两手抓,促进城市体系的协调发展。