干预性护理在手术室患者低体温中的预防价值分析

2021-05-19陈燕

陈燕

摘要:目的:分析手术室患者采用干预性护理在低体温中的预防效果。方法:将88例在中江县人民医院接受手术治疗的患者随机分为对照组和观察组,每组各44例。对照组予以常规性护理干预措施,观察组予以干预性保温护理干预措施,比较两组患者手术前后体温情况、应激指标变化情况以及并发症情况。结果:T1时患者体温差异无统计学意义(P > 0.05),T2~T5时观察组患者体温均较对照组高,各时段体温差异组间对比均有统计学意义(P < 0.05)。术前患者各项应激指标水平组间对比差异不显著(P > 0.05),术后患者皮质醇(Cor)、肾上腺素(E)及去甲肾上腺素(NE)水平均高于术前,手术前后各项应激指标组间差异有统计学意义(P < 0.05),术后观察组患者应激指标水平低于对照组,组间对比差异显著(P < 0.05)。观察组并发症总发生率较对照组低,两组对比有显著差异(P < 0.05)。结论:对手术室患者采用干预性保温护理能够降低低体温发生率,同时还能够减轻应激反应并减少并发症,有助于提高临床疗效并保证患者生命安全,推荐应用价值较高。

关键词:手术室患者;干预性护理;低体温;应激指标;术后并发症

术中患者体温低于36℃即为术中低体温,在一定程度上减缓新陈代谢速度,减少耗氧量,能够使组织器官缺氧及缺血耐受力得到增强,但同时也会引发寒战、切口感染等并发症,影响手术治疗效果及患者生命安全。因此,采取相应的低体温干预措施有很大的必要性[1]。以2020年7月~2021年10月在中江县人民医院进行手术治疗的患者88例作为此次研究对象,分析干预性护理手术室低体温中的预防效果,现报道如下:

1 对象与方法

1.1 基本资料

将2020年7月~2021年10月在中江县人民医院接受手术治疗的88例患者随机分为对照组和观察组,每组各44例。对照组予以常规性护理干预措施,观察组予以干预性保温护理干预措施。对照组中男性23例,女性21例;年龄23~68岁,平均年龄(45.27±2.09)岁。观察组中男性24例,女性20例;年龄23~69岁,平均年龄(46.01±2.13)岁。比较两組患者基本临床资料差异无统计学意义,P > 0.05。

纳入标准:(1)患者智力、精神及意识正常并在知情同意书上签字;(2)均具备麻醉指征及手术指征;(3)调查配合度较高。排除标准:(1)有滥用酒精史、药物依赖史者;(2)合并肝、肾、肺、心等功能异常者;(3)恶性器质性病变者;(4)有凝血功能障碍者。

1.2 方法

对照组患者应用常规性护理干预措施,术前给予患者健康宣教与心理护理,提前准备好手术器械,加强手术室环境管理,采取并发症预防措施。

观察组患者应用干预性保温护理干预措施。(1)术前实施针对性心理疏导与健康教育,增强患者对低体温的认知,减轻其紧张、不安等负面情绪,避免其心理应激反应导致其微循环及回心血量受到影响而造成术中低体温发生率升高。术前1 h左右,为患者穿戴加温式弹力袜以改善下肢血液循环,既可预防低体温,同时还能够取得较好的下肢深静脉血栓预防效果。术前半小时左右对手术室进行预热,术前调节温度至25~28℃,术前再将温度降至24℃。将患者自病房转运至手术室过程中,必须根据为患者适当遮盖,减少身体暴露,充分维护患者术前体温。(2)术中护理:采用上下分体式被子,将领口剪成“U”型,以防患者肩部裸露。预先将循环水变温毯放置于手术台上,可为患者实施体表加温。若手术持续时间较长,单纯应用电热毯保温难以取得理想的保温效果,可配合应用充气式保温毯以确保患者体温平稳,若保温效果不理想还可予以患者加热体位垫。对患者实施腔内保温、静脉输入液体进行加温处理,以及对呼吸器进行加温能够避免呼吸道散热,可防止机体局部温度持续下降。(3)术后对患者体温以及病房温度进行严密监控,及时为患者补钠、补水,确保水盐保持平衡,对患者实施保温及供氧护理、输注液体实施加温处理。

1.3 观察指标

(1)对比两组患者术前(T1)、手术开始后30 min(T2)、手术完成即刻(T3)及术后3 h(T4)、术后24 h(T5)体温情况,以体温低于36℃为低体温。

(2)对比手术前后两组患者应激指标,包括皮质醇(Cor)、肾上腺素(E)及去甲肾上腺素(NE),术前及术后分别采集患者5 mL静脉血并通过双抗体放射免疫法检测各项应激指标。

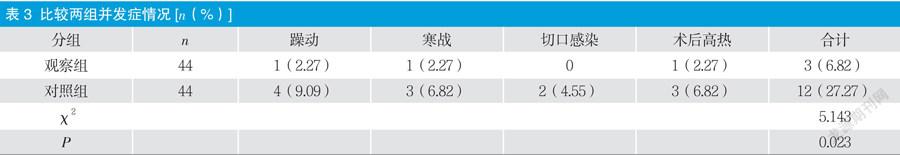

(3)统计两组躁动、寒战、切口感染及术后高热发病情况,并发症总发生率 = (躁动例数+寒战例数+切口感染例数+术后高热例数)/总例数×100 %。

1.4 统计学处理

应用SPSS 23.0软件对临床资料进行统计分析,计数资料用(%)表示,行χ2检验,计量资料用(x±s)表示,行t检验,P < 0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者体温变化情况对比

T1时患者体温差异无统计学意义(P > 0.05),T2~T5时观察组患者体温均较对照组高,各时段体温差异组间对比均有统计学意义(P < 0.05)。见表1。

2.2 应激指标对比

术前患者各项应激指标水平组间对比差异不显著(P > 0.05),术后患者Cor、E及NE水平均高于术前,手术前后各项应激指标组间差异有统计学意义(P < 0.05),术后观察组患者应激指标水平低于对照组,组间对比差异显著(P < 0.05)。见表2。

2.3 并发症情况对比

观察组并发症总发生率较对照组低,两组对比有显著差异(P < 0.05)。见表3。

3 讨论

作为人体的重要生命体征,体温保持恒定为人体生命体征稳定的重要标志,疾病可导致人体体温过低。除此之外,环境因素、大量输液输血以及术中保温不当等,均会造成体温异常[2~3]。低体温对手术疗效及安全性可造成极大的不良影响,体温波动较大可对神经系统产生刺激作用并导致糖皮质激素、儿茶酚胺等物质释放量增加[4],使得患者围术期应激反应加重,Cor等应激指标水平明显升高,影响患者呼吸、心跳以及麻醉苏醒等。因此,采取有效的术中保温措施以保持体温恒定至关重要[5~6]。

此次研究中,T2~T5时观察组患者体温均较对照组高,术后患者Cor、E及NE应激指标水平低于对照组,并发症总发生率较对照组低,P < 0.05。通过分析可知,采取针对性的保温干预性护理有助于取得理想的低体温预防效果。术前心理疏导和健康宣教可减轻患者负性情绪,防止其心理因素导致应激反应加重[7]。转运过程中做好保暖措施,采用加温毯进行持续控温等能够减少体温散失,确保术中体温保持恒定 [8~9]。术后对患者体温进行动态监测可及时了解体温变化并及时采取低体温干预措施[10]。

综上所述,为手术室患者实施干预性保温护理能够取得理想的低体温预防效果,保持患者体温平衡,有效降低低体温对患者身心年健康及手术治疗造成的影响,充分保证手术疗效。

参考文献

[1]韩艳丽.手术室保温护理对股骨骨折患者术后凝血功能及低体温发生的影響[J].黑龙江医学,2021,45(6):628-630.

[2]杨阳.预防低体温专项护理干预在外伤性肝破裂患者手术室护理中的应用[J].内蒙古医学杂志,2020,52(12):1486-1487.

[3]沈新花,徐敏,周丽焱.导致外科手术患者低体温的原因分析与护理对策[J].护理实践与研究,2018,15(21):113-114.

[4]查玲玲,张海燕,陈婷,等.术中积极保温护理干预对前置胎盘剖宫产产妇术后手术源性低体温的影响[J].中国当代医药,2021,28(11):204-206.

[5]郭文媛.手术室患者采取针对性干预护理预防低体温的效果分析[J].医学美学美容,2019,28(2):183.

[6]王静,沈彩霞.术中低体温护理干预行为现况的调查分析与护理对策[J].护理实践与研究,2019,16(1):23-25.

[7]侯爱华,李妍,郭丽姝,等.低体温预见性护理干预对前列腺增生患者术中低体温、术后寒颤发生率的影响[J].黑龙江医学,2021,45(14):1513-1515.

[8]张荣.术中低体温的影响因素分析与护理干预[J].护理实践与研究,2020,17(1):125-126.

[9]张轲婧.老年外科手术患者术中低体温的影响因素及其护理干预[J].国际护理学杂志,2021,40(14):2530-2533.

[10]冯至欣.手术患者术中预防低体温持续质量改进的应用及对低体温发生率的影响[J].中国医药科学,2021,11(17):141-143,147.