偏头痛急性期不同神经分布区穴位的针刺镇痛效应观察

2021-05-17封春杰牛家苑范刚启

封春杰,牛家苑,范刚启

(1.南京市红十字医院 中医科,江苏 南京 210001;2.南京市红十字医院 神经内科,江苏 南京 210001;3.南京市中医院,江苏 南京 210001)

0 引言

枕神经刺激术治疗偏头痛、颈源性头痛有效[1-2],结合前期针刺治疗偏头痛研究成果[3-4],我们优选出枕部穴位排针平刺法(脑空透风池间隔1cm 左右各排2 针、脑户透风府间隔1cm 左右各排1 针)治疗偏头痛急性期镇痛疗效显著;其机制可能是针刺向三叉神经颈髓复合体(TCC)传递刺激信号[5],直接通过三叉神经脊束核到达硬脑膜血管,从而达到镇痛作用。偏头痛急性期的主要发病机制为三叉神经血管机制,诱导头痛的伤害性刺激通过三叉神经的上行传导通路逐级投射至三叉神经三级神经元作用于硬脑膜血管,导致头痛发作[6]。据此我们提出假说:针刺位于三叉神经分布区穴位,可能更为迅速地作用于硬脑膜血管达到镇痛效应[7];为此,我们对针刺枕神经分布区穴组、三叉神经分布区穴组对偏头痛急性期的镇痛效应进行对比,观察针刺不同神经分布区的穴位,其镇痛效应是否存在相对特异性。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入来源于南京市中医院脑病科门诊及住院2015 年11 月至2016 年11 月的偏头痛急性期患者64 例(门诊59 例,住院5 例)以及南京市红十字医院中医科及神经内科2016 年12 月至2019 年08 月的偏头痛急性期患者68 例(中医科21 例,神经内科47 例)。A 组67 例中男性12 例、女性55 例,B组65 例中男性11 例、女性54 例;A 组18-30 岁12例、30-45 岁24 例、45-55 岁21 例、55-65 岁10 例,B 组18-30 岁16 例、30-45 岁22 例、45-55 岁18 例、55-65 岁9 例;A 组病程≦1 年13 例、1-10 年25 例、10-20 年17 例、>20 年12 例,B 组病程≦1 年8 例、1-10 年22 例、10-20 年21 例、>20 年14 例;A 组一般发作的头痛持续时间≦4h 14 例、4-24h 22 例、24-48h 13 例、48-72h 15 例、>72h 3 例;B 组一般发作的头痛持续时间≦4h 20 例、4-24h 19 例、24-48h 13 例48-72h 8 例、>72h 5 例;A 组枕部头痛21 例、额颞眶痛26 例、一侧头痛14 例、全头痛6 例;B 组枕部头痛23 例、额颞眶痛27 例、一侧头痛12 例、全头痛3 例;经卡方检验后,两组一般资料均无统计学差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断、纳入标准和排除标准

诊断标准参照2013 年IHS 国际头痛分类β 版无先兆偏头痛的诊断标准。纳入标准:①符合无先兆偏头痛的诊断标准;②16 岁≤年龄≤70 岁;③头痛程度为VAS 评分>5 分;④患者本人签署或由其直系亲属代签知情同意书。排除标准:①严重高血压、冠心病,肝、肾、消化、血液系统等严重原发性疾病者;②精神病患者;③易合并感染及出血者;④孕妇及哺乳期妇女;⑤有脑部器质性病变的患者;⑥不能理解或正确填写偏头痛计分的患者;⑦正在参加其它临床试验者。患者符合上述任何1 条,即应予以排除。

1.3 方法

A 组:枕穴组,脑空透风池、脑户透风府,排针平刺法。脑空为进针点,向风池穴平刺约1.0 寸,两旁间距1cm,各浅刺平刺透刺与之平行2 根针,共计5 根针;以脑户为进针点,向风府穴平刺约1.0 寸,两旁间距1cm,各置1 根针,计3 根针,留针2h。

B 组:额颞穴组,神庭透印堂;头临泣透阳白,本神透鱼腰、头维透丝竹空、颔厌透太阳、悬颅透瞳子髎、悬厘透上关,行浅刺平刺透刺法,进针1.0寸;留针2h。

针具为华佗牌,30 号1 寸针灸针,均常规消毒。根据患者疼痛部位选择针刺一侧或两侧。

1.4 疗效评定方法和标准

填写偏头痛信息采集表,记录患者的头痛部位,分别记录A、B 两组中仅枕部痛、仅额颞眶部痛、一侧枕部连及颞额眶部均痛(一侧头痛)、两侧枕部连及颞额眶部均痛(全头痛)的人数,对比两组相应部位的头痛缓解程度。

头痛程度评价采用视觉模拟评分法(VAS),让患者标出代表自己疼痛的相应位置,分别评定患者针刺前及针刺2h 后的疼痛程度,并测量相应数值,计算其差值,并进行记录。

记录A、B 两组患者治疗2h 后各部位缓解50%以上的比例。

1.5 统计方法

实验所得数据采用SPSS 16.0 统计分析软件进行处理,两组患者之间的性别、年龄、病程时间、平时发作的头痛持续时间,不同部位头痛的人次等一般资料,用χ2检验,要求无统计学差异;A、B 两组针刺2h 各部位头痛的缓解率,用治疗2h 后缓解50%以上的人数比例来表示;A、B 两组患者不同部位的针刺镇痛效应用秩和检验统计,数据用平均秩次表示。

2 研究结果分析

表1 A、B 两组患者针刺2h 后缓解率(例数)

表2 A 组各部位的针刺镇痛效应比较

表3 B 组各部位的针刺镇痛效应比较

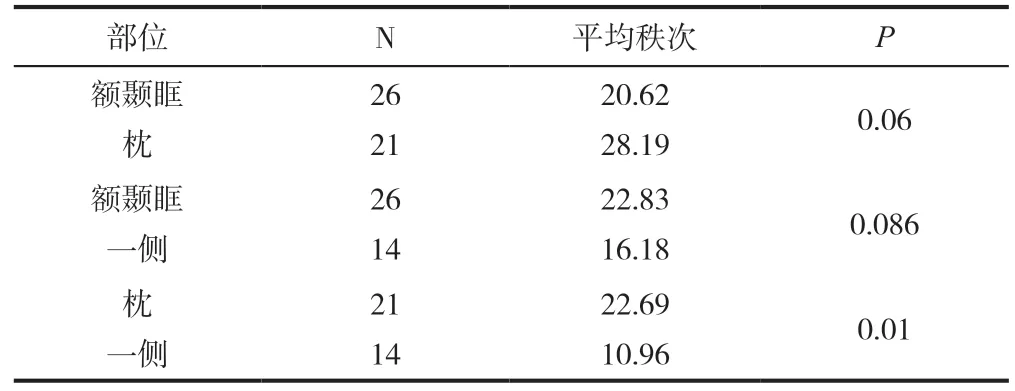

表4 A、B 两组对同一部位的针刺镇痛效应比较

3 讨论

偏头痛被世界卫生组织(WHO)列为慢性“致残”性疾病[8],其危害主要体现在偏头痛急性发作期,针刺在偏头痛急性期被广泛应用,研究证明,针刺对降低偏头痛头痛程度、持续时间、发作次数均有较好的疗效[9]。偏头痛急性期针刺穴位的选择,主要以头、面、枕部为主,其排名前十位的穴位依次是风池、太阳、率谷、合谷、百会、头维、太冲、外关、阿是穴、阳陵泉[10],这些穴位有一定的神经分布特点--风池、率谷、百会分布在枕神经分布区,太阳、率谷、头维分布于三叉神经分布区;前期实验表明,两个神经分布区穴位,针刺治疗偏头痛急性期存在一定差异,这可能与针刺穴位的上行神经传导通路有关,据此我们提出“偏头痛急性期针刺效应神经通路的相对特异性”假说。对此,我们需要研究枕穴组对枕部痛、颞额眶痛及整个偏头痛急性期整体的疗效与颞穴组对枕部痛、颞额眶痛及整个偏头痛急性期整体的疗效的差别;有没有差别,如有差别,有显著意义吗?

此前的有关文献显示,偏头痛的头痛部位有其自身特点,即60%为一侧头痛,40%为双侧头痛;头痛多位于颞部,也可位于前额、枕部和枕下部。本研究显示,132 例患者的头痛多发于眼眶周围、前额部、颞部、枕部这4 个部位(额颞眶痛占40.2%,枕部头痛占33.3%,一侧头痛占19.7%,全头痛占6.8%);这符合三叉神经分布区和枕神经分布区疼痛部位的相对特异性;在三叉神经分布区中,第一支分布区疼痛(额颞眶部)显著多于第二支及第三支分布区,偏头痛时引发三叉神经第2 支、第3 支支配区疼痛或痛觉超敏的则较为少见。这其中的机制除了最终的发病部位为脑膜外,推测可能与TCC 有关,在TCC内,由于三叉神经脊束核尾侧亚核内,三叉神经第1支可与高位颈神经最大程度的会聚。所以临床上,偏头痛患者头痛主要发生在额颞眶部,或颈枕部。

研究表明,接受头痛伤害性刺激的伤害感受器(C-纤维与Aδ 纤维等)以及偏头痛C-fos 的表达基因主要聚集在三叉神经血管的三叉神经脊束核的下段(相当于TCC 的位置),接受并向上传递伤害性感觉信息外,还收到脑干相关疼痛调节结构(如:PAG 区等)的调控,上行传导和下行抑制共同参与疼痛的调节。伤害性感觉信息被传送到三叉神经脊束核的三叉神经二级神经元时,脑膜感觉传入神经通过三叉神经束的中枢突进入脑干后,作用于脑干伤害感受器,同时释放相关物质,使TCC 及脑干相关疼痛调节结构的下行抑制功能被部分抑制。枕神经刺激术通过对起源于高位颈髓的枕神经的持续不断的刺激,治疗偏头痛有一定疗效,其机制可能是通过三叉神经颈神经复合体,激活了下行的疼痛抑制系统,使伤害性感受信息的传递恢复平衡。徐卫东,刘乡,朱兵等证实,属于三叉神经支配的“下关”穴,在发挥低强度电针镇痛作用时,也是通过TCC 发挥其作用的。

以韩济生院士为代表提出的针刺镇痛的神经生化机制无法解释本实验的研究结果,我们猜测不同神经分布区穴位针刺镇痛效应的差异及无差异可能与其穴位的上位神经传导通路有关;我们推演不同神经分布区穴位的上位神经通路分别如下:①三叉神经通路:三叉神经分布区穴位(太阳、头维等)→三叉神经→三叉神经节→三叉神经脊束核→三叉神经脑膜血管;②枕神经通路:枕神经分布区穴位(风池、风府等)→枕神经→三叉神经颈髓复合体→三叉神经脑膜血管;③脊髓周围神经通路:脊神经分布区穴位(太冲、合谷等)→脊髓周围神经→脊髓丘脑束→皮层→脑部相关环路→三叉神经脑膜血管。

比较上述头面部穴位的上位神经通路,其差异其实是相应神经分布区穴位至三叉神经脊束核的距离,前期研究,我们发现针刺枕神经分布区穴位的即刻镇痛效应优于三叉神经分布区穴位,我们推测这与枕神经分布区穴位上位神经通路较短有关。本实验观察结果显示:针刺枕神经分布区穴位能够较好的缓解枕部头痛;针刺三叉神经分布区穴位能够较好的缓解额颞眶痛;对于一侧头痛,不同神经分布区穴位的针刺镇痛效应并无明显差异,此结果说明针刺不同神经分布区的穴位能够缓解相应神经分布区的头痛。另外针刺枕神经分布区穴位对额颞眶疼痛也有较好的作用,但针刺三叉神经分布区穴对枕部头痛并无作用;导致这个结果的原因,我们猜想是否与此有关--在针刺枕神经分布区穴位时,可通过TCC 刺激到与上位脊髓有很大程度会聚的三叉神经第一支,而针刺三叉神经分布区穴位时,当刺激信号传递至TCC 时,无法反作用于枕神经,故不能缓解枕部头痛。同时,刺激信号是如何通过枕神经传递至TCC 的,这其中的通路如何,目前尚无研究。

另外,比较这三组不同神经分布区穴位的神经传导通路,脊神经分布区的穴位相对较长,脊神经分布区穴位的针刺镇痛效应是否如我们所预计的较差,还有待实验进一步研究;如果针刺脊神经分布区穴位的镇痛效应确实较差,其中机制是因为其上位神经传导通路相对较长;还是因为其上位神经通路并未通过三叉神经脊束核或TCC(二级神经元),还未可知。

4 不足与展望

针刺治疗偏头痛急性期的神经通路机制可以很好的解释临床上很多立即止痛现象;但我们所推测的针刺穴位上行传导通路其中的组成节点,如枕神经至三叉神经颈髓复合体、三叉神经脊束核至三叉神经脑膜血管,这其中的传导通路现阶段研究尚属空白;另外通过观察这些节点的相关具体观察指标变化,阐述针刺镇痛的三叉神经血管通路机制,这类研究基本空白;且在实践过程中存在一定难度。