经鼻肠梗阻导管置入术治疗老年患者术后粘连性肠梗阻效果观察

2021-05-17胡献辉

胡献辉

(广东省河源市源城区第二人民医院 外科,广东 河源 517025)

0 引言

粘连性肠梗阻是由于多种原因形成的腹腔肠粘连,导致肠内容物无法在肠道内正常运行,出现腹痛、腹胀,排气、排便停止等症状,是腹部手术常见的术后并发症[1]。由于老年患者机体功能发生退行性变化,心肺功能较差,增加麻醉、手术的风险,易引起较大的生理及心理应激反应,且胃肠蠕动慢,术后易并发粘连性肠梗阻。针对未发生肠管供血障碍的患者,采用保守治疗可取得较好的效果,其中胃肠减压是关键[2]。以往临床多采取鼻胃管胃肠减压方案,由于鼻胃管较短,通常只能减轻胃中压力、引流胃液,无法引流小肠内的液体,整体减压效果不佳。近年来经鼻肠梗阻导管置入逐渐在临床得到应用,其可引流胃及小肠中的液体,起到较为显著的胃肠减压效果,但目前在老年患者中应用的研究还较少。鉴于此,本研究对2015 年5 月至2020 年6月在本院接受治疗的25 例老年术后粘连性肠梗阻患者行经鼻肠梗阻导管置入术治疗,并与同时期进行鼻胃管胃肠减压的25 例该类患者进行对比,观察临床有效率、症状及体征消失时间、术中转开腹率及炎症反应。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将2015 年5 月至2020 年6 月在本院接受治疗的50 例老年术后粘连性肠梗阻患者纳入研究,经医院伦理委员会批准。随机抽取25 例归为对照组:男13 例,女12 例;年龄60~83 岁,平均(72.35±4.19)岁;术式:阑尾炎手术2 例;剖腹手术8 例;胃肠手术15 例。另25 例归为研究组:男14 例,女11 例;年龄60~81 岁,平均(71.66±4.08)岁;术式:阑尾炎手术1 例;剖腹手术9 例;胃肠手术15 例。两组基础资料无显著差异(P>0.05),具有比较价值。

纳入标准:年龄≥60 岁;既往有腹部手术史;符合《外科学》中关于粘连性肠梗阻诊断,表现为腹痛、腹胀,排气、排便停止等症状,腹X 片显示有多个液气平面[3];病情平稳者;知情同意本研究。

排除标准:麻痹性梗阻;由肠扭转、腹内疝、肠系膜血管病引起的肠梗阻;肝肾功能障碍者;意识障碍,无法进行正常沟通者。

1.2 方法

所有患者均予抗感染、禁食水、静脉营养支持、纠正水电解质平衡紊乱等常规治疗。①对照组:予留置鼻胃肠进行胃肠减压,连接负压吸引器。②研究组:予经鼻肠梗阻导管胃肠减压:利用数字减影血管造影(DSA)将肠梗阻导管经鼻孔置入食管;经口插入胃镜,插入过程中注意吸引胃内容物;将肠梗阻导管送至小肠上段或梗阻部位近端,注入10~15mL 生理盐水于气囊内,抽出导丝;继续将导管送至胃内,并呈松弛状态,无需固定外端;外接负压吸引器。胃肠减压期间密切关注导管置入长度,引流液的量、颜色及性状,腹部症状与体征、生命体征等;如出现导管停止引流>48h,则行泛影葡胺进行造影观察梗阻情况。

1.3 观察指标

观察临床有效率、治疗效果指标、中转开腹率及炎症因子水平。①疗效评定标准[4]:显效:症状、体征消失,排气、排便功能恢复,腹平片显示气液面完全消失;有效:症状、体征,排气、排便功能,腹平片显示气液面均有所好转;无效:未达到上述标准;总有效=显效+有效;②治疗效果指标:以胃肠减压量、腹部症状消失时间、气液平面消失时间、胃肠功能恢复时间进行评价;③观察中转开腹率;④炎症因子水平:分别于引流前(引流前1d)、引流后(引流48h 后)抽取患者空腹外周静脉血4mL,经离心处理后取上层清液,采用全自动生化分析仪以酶联免疫吸附法(ELISA)进行降钙素原(PCT)、C 反应蛋白(CRP)水平的检测[5]。

1.4 统计学处理

采用SPSS 21.0 统计软件,计数资料采用“χ2”检验,以“%”表示;计量资料采用“t”检验,以“”表示。P<0.05 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 临床疗效

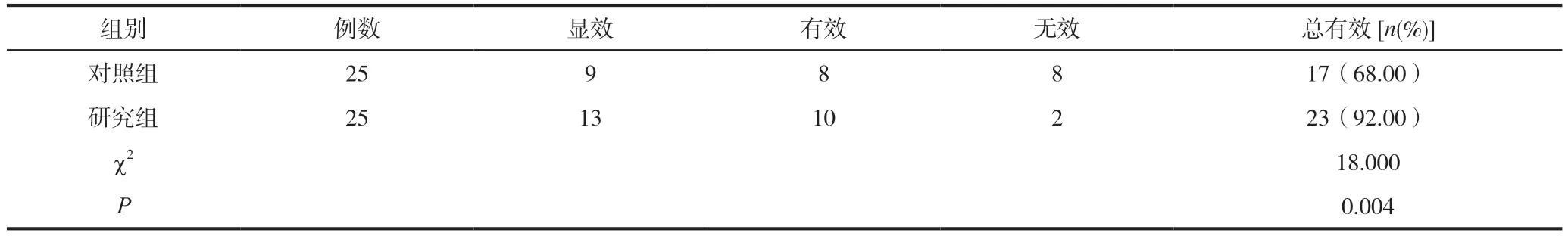

研究组临床有效率为92.00%,对照组为68.00%,对比差异显著(P<0.05),见表1。

表1 临床疗效对比[n(%)]

2.2 治疗效果指标

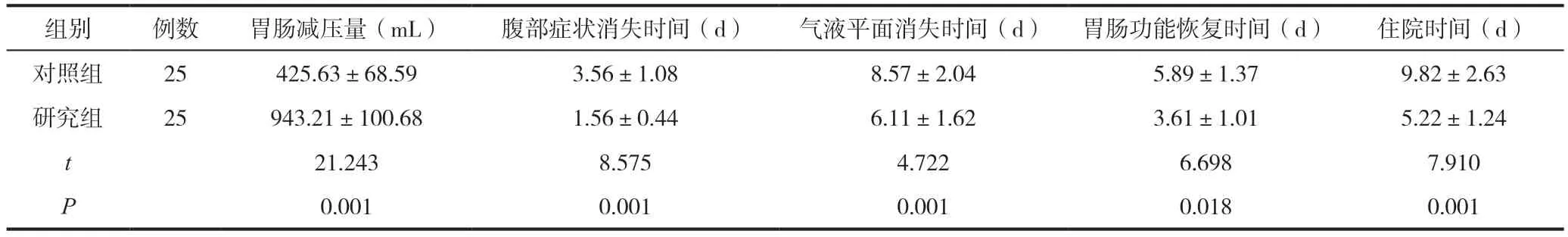

研究组胃肠减压量多于对照组,且腹部症状及气液平面消失时间、胃肠功能恢复时间、住院时间短于对照组,差异显著(P<0.05),见表2。

表2 治疗效果指标对比()

表2 治疗效果指标对比()

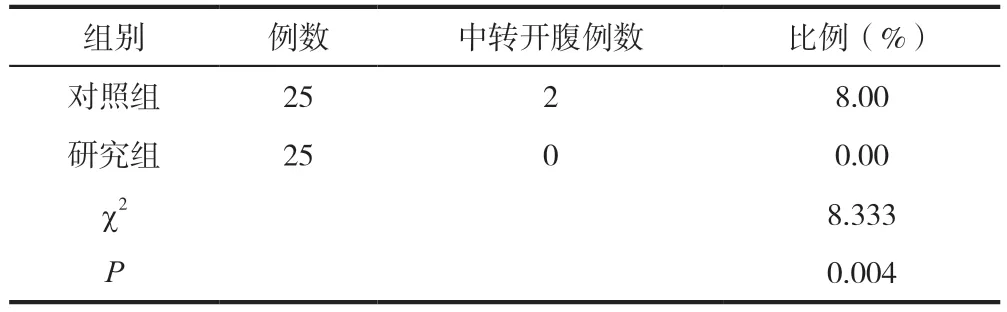

2.3 中转开腹率

研究组未发生中转开腹情况(0.00%),对照组中转开腹率为8.00%,对比差异显著(P<0.05),见表3。

2.4 炎症因子水平

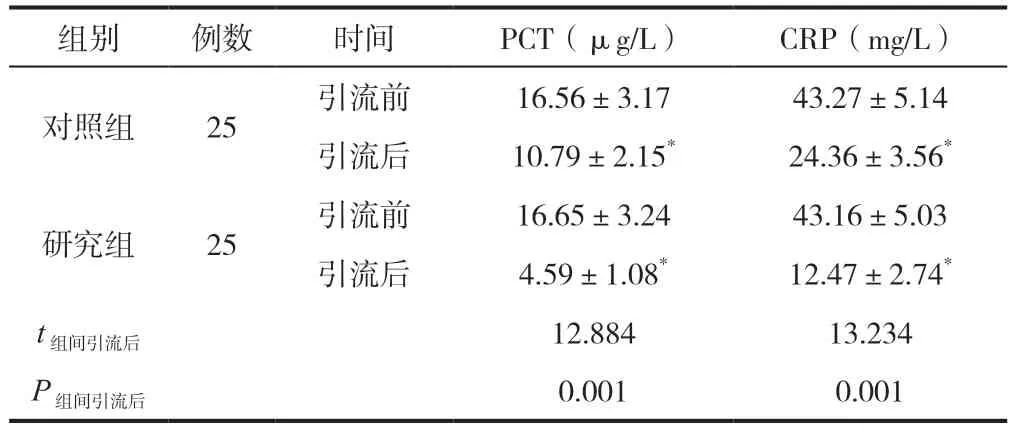

引流后,两组血清PCT、CRP水平均较引流前降低,且研究组降低幅度大于对照组,差异显著(P<0.05),见表4。

表3 中转开腹情况对比(n,%)

表4 炎症因子水平()

表4 炎症因子水平()

注:与同组引流前对比,*P<0.05。

3 讨论

腹部术后粘连性肠梗阻最常见的部位是小肠,其最初病理改变缺乏容积性及理化性的变化,当发生肠袢粘连成团,腹壁粘着扭折,粘连成角、扭转,粘连内疝等时则会出现急性机械性肠梗阻的临床表现[6]。手术针对的主要为发作频繁且持久的患者,也仅仅是暂时缓解梗阻情况,缓解后再手术发生的梗阻可能更为严重。老年患者因机体的退行性变化术后易发生粘连性肠梗阻,多避开手术治疗,而采取保守治疗,其目的在于:①充分引流出梗阻肠腔的内容物,有效减轻肠管内压力,改善血液循环;②减轻肠胀气和腹内压,改善因膈肌抬高及活动受限对呼吸和循环功能产生的不良影响,促进患者心肺功能的恢复[7]。

以往临床常用的胃肠减压主要是经鼻置入胃导管,起到减轻胃内压力、引流胃内容物的效果,能够在一定程度上缓解肠管胀满和梗阻程度。但胃管长度较短,无法达到小肠,故无法引流肠内容物,减压效果不理想,还可能延长保守治疗时间,甚至导致治疗失败[8]。肠梗阻导管的长度可达3m,可通过幽门达到十二指肠升部远侧,从而实现对小肠的减压和引流;利用前导子的重力作用和近端肠蠕动对气囊的推动作用,可达到梗阻部位的近端,直接对肠道内容物及咽下的空气进行引流或排出,快速减轻肠腔压力,从而有效缓解梗阻症状;于肠导管的气囊内注水可避免肠内容物的反流,避免误吸的发生,同时还能借助气囊的补气孔提高吸引力而增强减压效果,有效减轻梗阻肠管的扩张和水肿,从而右下改善局部血液循环,促进肠梗阻的解除;导管后囊注入造影剂能够明确梗阻部位及类型,从而指导后续临床针对性的治疗[9]。本研究结果显示相较于鼻胃管胃肠减压,经鼻肠梗阻导管胃肠减压能够增加引流量,同时缩短腹部症状及气液平面消失时间、胃肠功能恢复时间、住院时间,说明鼻肠梗阻导管胃肠解压接触粘连性肠梗阻效果更佳。经鼻肠梗阻导管起到良好的小肠减压及引流效果,进而避免开腹手术,促进患者的康复,与郑鑫宾[10]研究结论一致。该研究中发现经鼻肠梗阻导管引流后,治疗有效率可由鼻胃管胃肠减压的71.88%提升至93.75%,差异显著,进一步证实前者可强化治疗效果,对患者的术后康复产生积极影响。长期的临床实践发现,肠梗阻患者早期无明显症状,当患者出现腹痛、呕吐、腹胀等症状时可能已到病程中后期,机体已出现明显的炎症反应[11]。PCT 是降钙素前肽物质,无激素活性,由机体在感染情况下白细胞介素6、肿瘤坏死因子-α 等作用于肝、脾等实质细胞而产生;CRP 是机体遭受微生物入侵或组织损伤时产生的急性相蛋白。本研究结果显示引流48h 后,经鼻肠梗阻导管组血清PCT、CRP 水平低于引流前,且低于鼻胃管胃肠减压组,差异显著,说明前者更有利于机体引流物的排出,降低炎症因子水平,积极控制病情。

经鼻肠梗阻导管是在DSA 的监控下进行的,操作时间短,置入成功率高。笔者通过试验总结出几点其应用于老年患者中的注意事项:老年患者由于一般情况较差,故应选择临床经验丰富的医师进行操作,缩短操作时间,减轻机体的应激反应;在置管前应充分吸出为内容物,防止置管时因呕吐反射而促使置入小肠的气囊返至胃内;长梗阻导管尽量插入梗阻部位的上部;操作过程中应力度适中,避免对食管、胃、小肠壁造成损伤。

综上所述,经鼻肠梗阻导管置入术能够有效缓解老年患者术后粘连性肠梗阻现象,促进患者的康复。但本研究的缺陷在于未对该治疗方案的不良反应进行观察,故应在今后的工作中作进一步的完善。