江苏连云港海州区张庄五代至宋墓葬发掘简报

2021-05-14连云港市博物馆

连云港市博物馆

内容提要:2018年连云港市博物馆对海州区张庄墓地进行抢救性考古发掘,其中发现五代墓15座、宋墓16座,共出土各类文物200余件套。这批五代、宋代墓葬形制特殊多样、出土器物种类丰富、墓室建筑工艺脉络清晰。不仅在连云港地区属于首次发现,在苏北鲁南地区也不多见,为研究连云港海州地区五代至宋代时期的历史文化面貌和社会经济发展水平及丧葬习俗提供了丰富的资料。

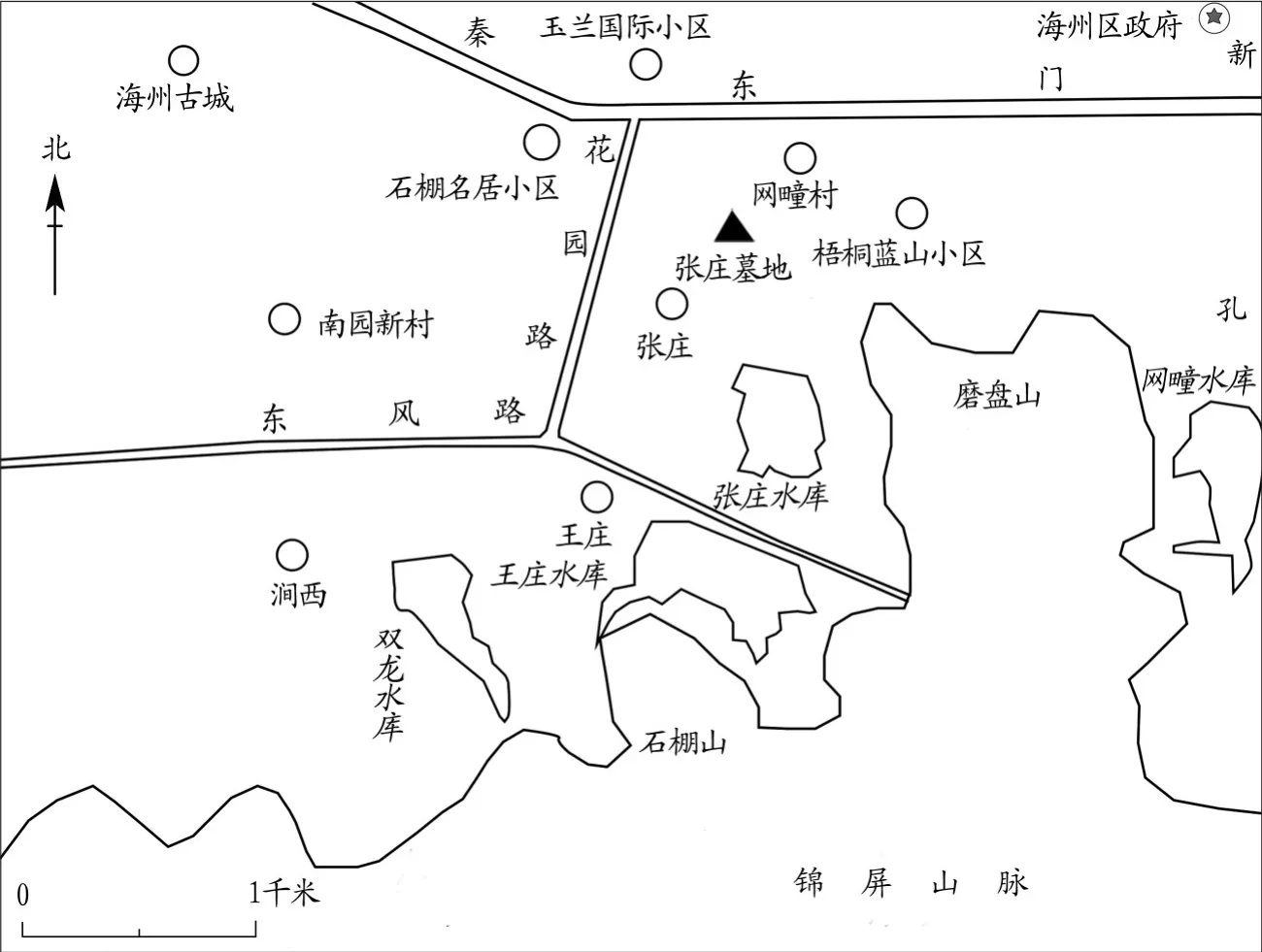

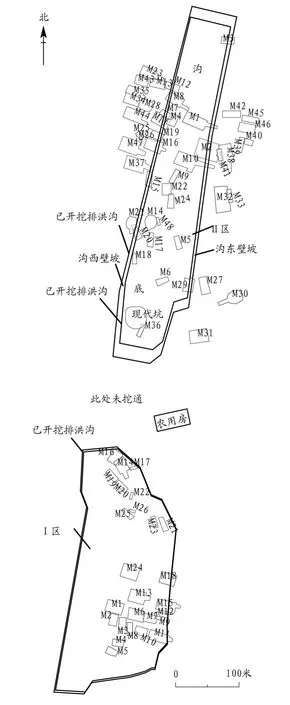

海州张庄墓地位于江苏省连云港市海州区双龙村张庄队北部台地上,海拔9米,坐落于锦屏山北麓和磨盘山西北侧,北临秦东门大街,东临朐阳派出所,西临培智学校,东北距海州区政府约3千米,西北距明清海州古城1.3千米(图一)。2018年3月28日,接群众报告,在张庄水库排洪沟工程建设工地发现古墓葬。2018年3月29日至12月13日,连云港市博物馆对分布在已开挖排洪沟及邻近区域的74座古墓葬进行了抢救性考古发掘(图二)。墓葬时代涵盖汉、五代、北宋、明清,以汉墓及五代、北宋墓为主。其中汉墓39座、五代墓15座、北宋墓16座、明清墓4座。现将五代至宋墓葬的发掘情况简报如下。

图一//张庄墓地位置示意图

图二//张庄墓地2018年度发掘墓葬分布总平面图

一、概况

此次发掘工作沿工程已开挖排洪沟展开,可将发掘区域按沟体南北划分为Ⅰ、Ⅱ两区。发掘的五代至宋墓葬共31座,主要分布于发掘Ⅱ区,分布较疏散,与其他各时期墓葬夹杂在一起,排列并无明显规律,部分墓葬之间存在打破关系。这批墓葬墓向以南北向为主,少数东西向。墓葬保存状况不一,其中13座保存基本完整,7座被工程破坏,11座历史上已遭盗扰。根据墓葬兴建材料的不同,可分为土坑墓、砖室墓、石顶砖室墓三大类。现以部分典型墓葬为例,按墓葬形制不同介绍。

二、墓葬形制及出土器物

(一)土坑墓

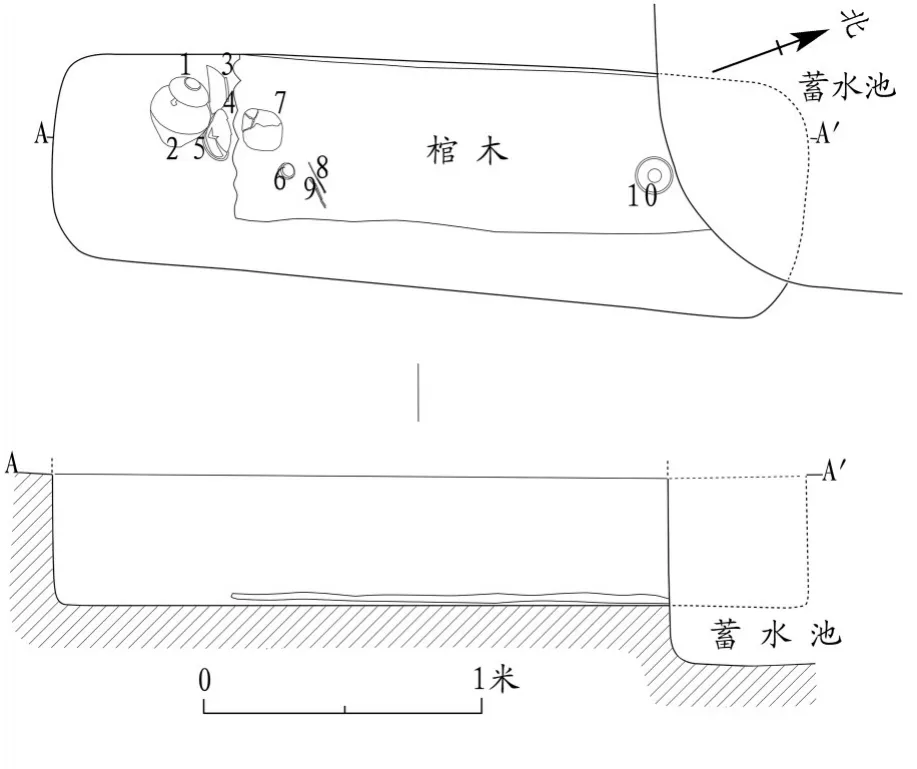

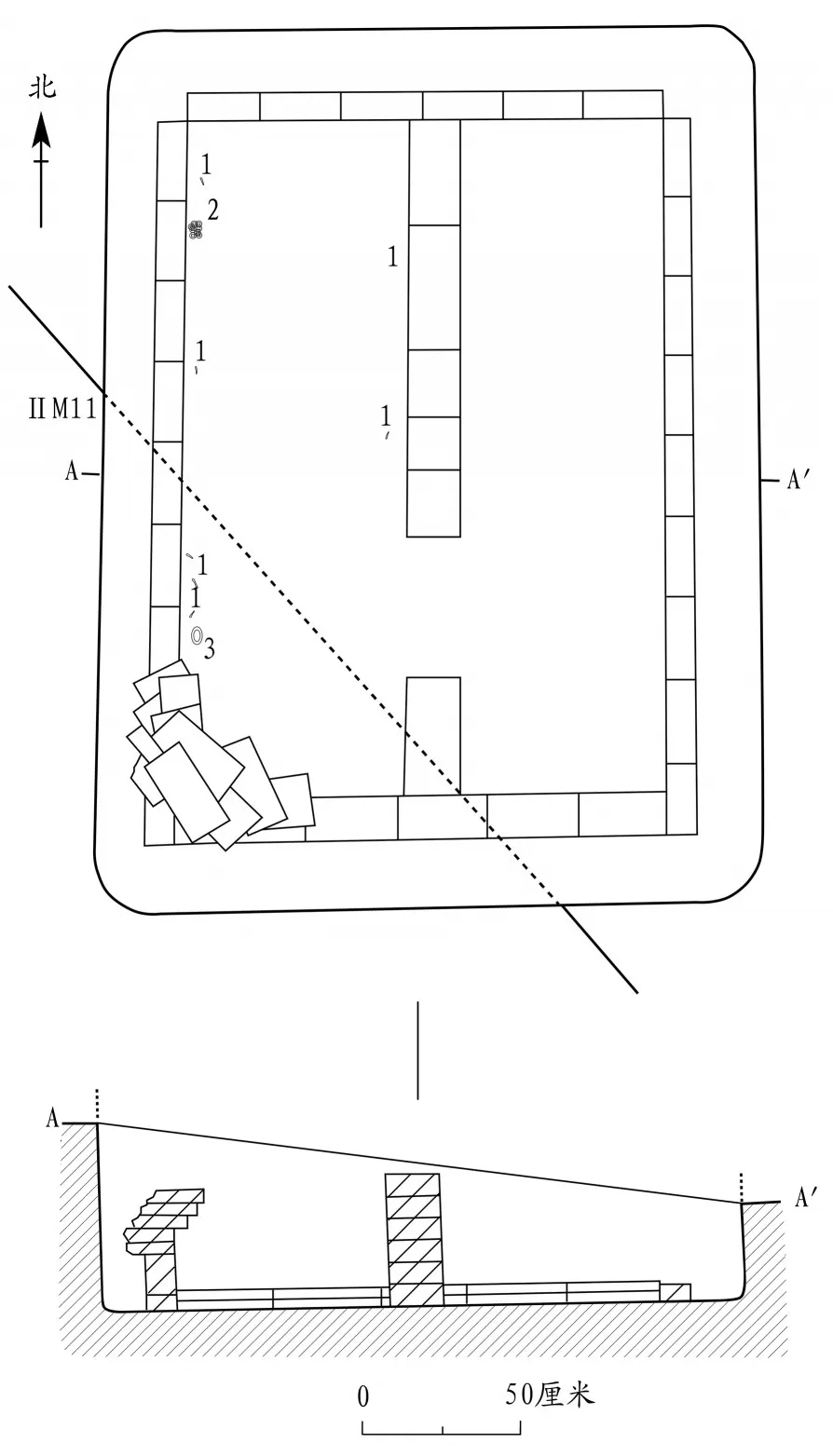

1座。ⅡM36,竖穴土坑单棺墓,平面呈圆角长方形,墓向25°。开口层位被破坏,墓葬北侧被蓄水池破坏。黄褐色填土,土质疏松,较黏,无包含物。残长2.4、宽0.78、残深0.4米(图三)。单棺,靠北放置,保存较差,残存棺底板。残长1.6、残宽0.57、厚0.04米。人骨腐朽无存。出土有银钗、瓷盒等女性用品,推测墓主为女性。

图三// ⅡM36平、剖面图

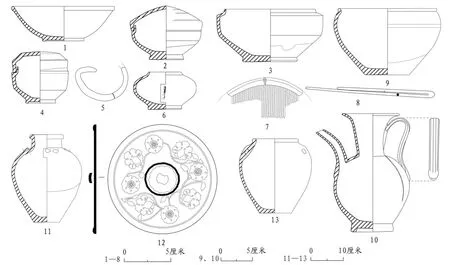

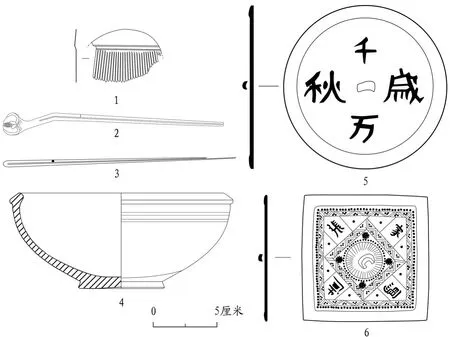

出土随葬品共10件,有瓷器、银器、铜器。在墓葬南侧棺外头厢出土瓷罐、瓷碗,瓷碗叠摞覆盖在瓷罐上,棺内南侧出土有铜镜、银钗、瓷盒等随葬品。分述如下。

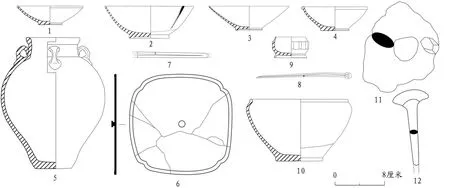

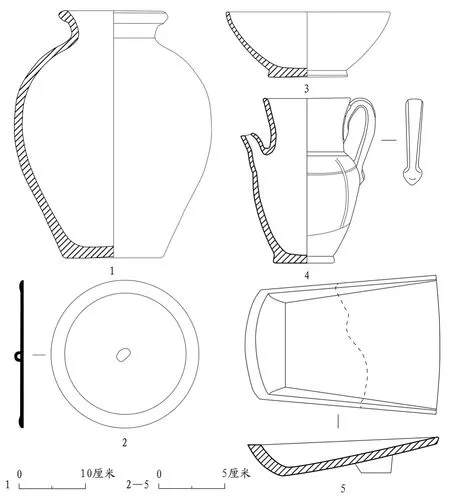

1.瓷器

碗 4件。ⅡM36︰1,口沿微残,敞口,圆唇,弧腹,饼状足底微内凹,足跟外沿斜削一圈。青灰胎,黄釉泛青,釉不及底,部分脱釉。口径10.4、底径3.7、高2.9厘米(图四︰1)。ⅡM36︰3,口部破损,敞口,圆唇,腹部五瓣,有五道凹槽,弧腹,矮圈足底。青灰胎,施绿釉,釉不及底,部分脱釉。口径13.9、底径6.3、高5.2厘米(图四︰2)。ⅡM36︰4,敞口,尖唇,斜腹,矮圈足底,外底沾窑灰颗粒。灰白胎,施白釉。口径12.7、底径4.2、高3.8厘米(图四︰3)。ⅡM36︰5,口沿微残,敞口,卷沿,圆唇,弧腹,饼状足底微内凹,足跟外沿斜削一圈。黄白胎,黄釉泛青,外施半釉。口径10、底径4.6、高3.8厘米(图四︰4)。

罐 1件。ⅡM36︰2,侈口,平沿,尖唇,短束颈,溜肩,肩上有四系,鼓腹,最大腹径在中部,平底微内凹。青灰胎,绿釉,外施半釉至腹部。口径8.4、腹径16.3、底径6、高20.5厘米(图四︰5)。

盒 1件。ⅡM36︰6,无盖,子口内敛,尖圆唇,腹部花瓣形,有凸棱12道,圈足,足跟外沿斜削一圈。灰胎,施青白釉,遍体冰裂纹。口径4.8、腹径5.7、底径5、高3.25厘米(图四︰9)。

钵 1件。ⅡM36︰10。敛口,平沿,圆唇,短束颈,鼓弧腹,平底微内凹,足跟外沿斜削一圈。灰胎,外施绿釉至腹部,脱釉严重,釉下施一层白色化妆土。口径15.3、底径7.3、高9.6厘米(图四︰10)。

2.银器

银钗 1件。ⅡM36︰8,断为四节,钗首花瓣形,钗股双股长棍形,上粗下细。长15、最宽0.96厘米(图四︰8)。

鎏金银钗 1件。ⅡM36︰9,断为多节,部分发黑,钗首残缺,钗股双股长方条形。残长11.1、最宽1.1厘米(图四︰7)。

3.铜器

铜镜 1件。ⅡM36︰7,破损,锈蚀严重。四方委角,呈圆角方形,中心小圆钮,宽素缘。边长16.1、厚0.4厘米(图四︰6)。

图四// ⅡM36、ⅡM4出土器物

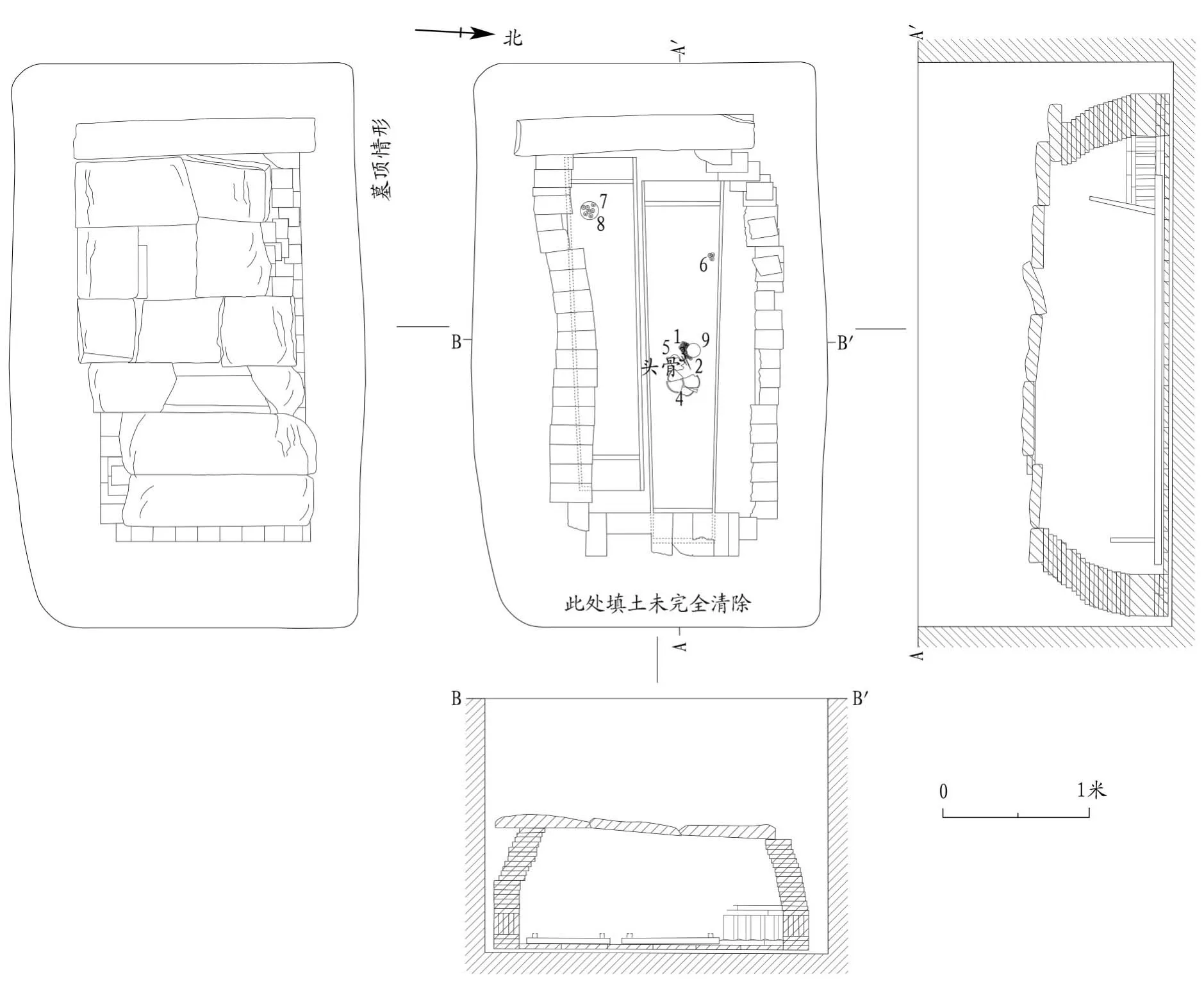

(二)砖室墓

共22座。其中单室砖室墓19座,双室砖室墓3座。

1.双室砖室墓

3座(ⅡM4、ⅡM22、ⅡM29)。现以保存较好的ⅡM4、ⅡM29简要介绍。

ⅡM4 双室砖室墓,开口层位被破坏,残存墓底,西侧打破东汉时期墓葬ⅡM11,并被清代墓葬ⅡM7所叠压。墓圹平面呈长方形,墓圹长2.7、宽2、残深0.26~0.57米,墓向180°(图五)。内填红褐色花土,含较多砖块。双室墓室,呈长方形,长2.26、宽1.65、残深0.42米。墓室用三种规格砖砌成,东、北、西砖壁平地用长25、宽9、厚5厘米小条砖竖向平铺1层,再用半截长27、宽13、厚3厘米小方砖侧立斜砌砖1层,似百叶窗,上竖向平铺半截小方砖2层,后顺砌内收上弧起券。墓室中间用长35、宽16、厚7厘米大砖竖向错缝平铺6层隔开两室,南侧留有一块大砖空隙作为孔洞相通。南砖壁用小方砖横向平铺2层,上部被破坏。棺木及人骨腐朽无存,仅西室出土多枚棺钉及1件铁环、7枚铜钱。介绍如下。

图五// ⅡM4平面、剖视图

棺钉 多枚。ⅡM4︰1,铁质,呈蘑菇状,钉头呈椭圆伞形,下部尖锥形,锈蚀严重。残长11.6、宽5.6、厚1.2厘米(图四︰12)。

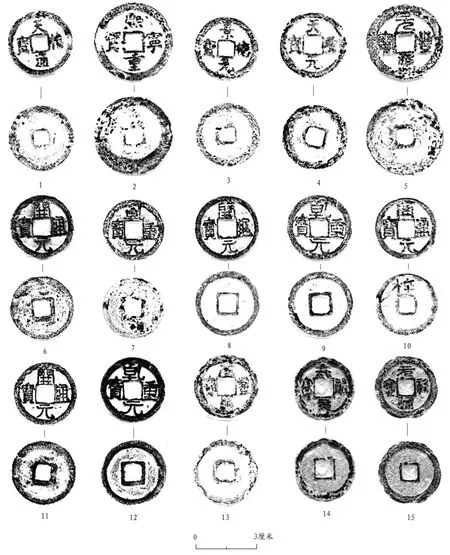

铜钱 7枚。均为圆形方孔,部分锈蚀严重。其中可辨钱文有“皇宋通宝”“元祐通宝”“嘉祐元宝”“元丰通宝”各1枚。ⅡM4︰2-1,嘉祐元宝,篆书。直径2.3、穿宽0.7厘米(图二二︰14)。ⅡM4︰2-2,元祐通宝,篆书。直径2.3、穿宽0.7厘米(图二二︰15)。

铁环 1件。ⅡM4︰3,铁质,环形,一侧中部残留钉根部,锈蚀严重。最大径长14.1厘米(图四︰11)。

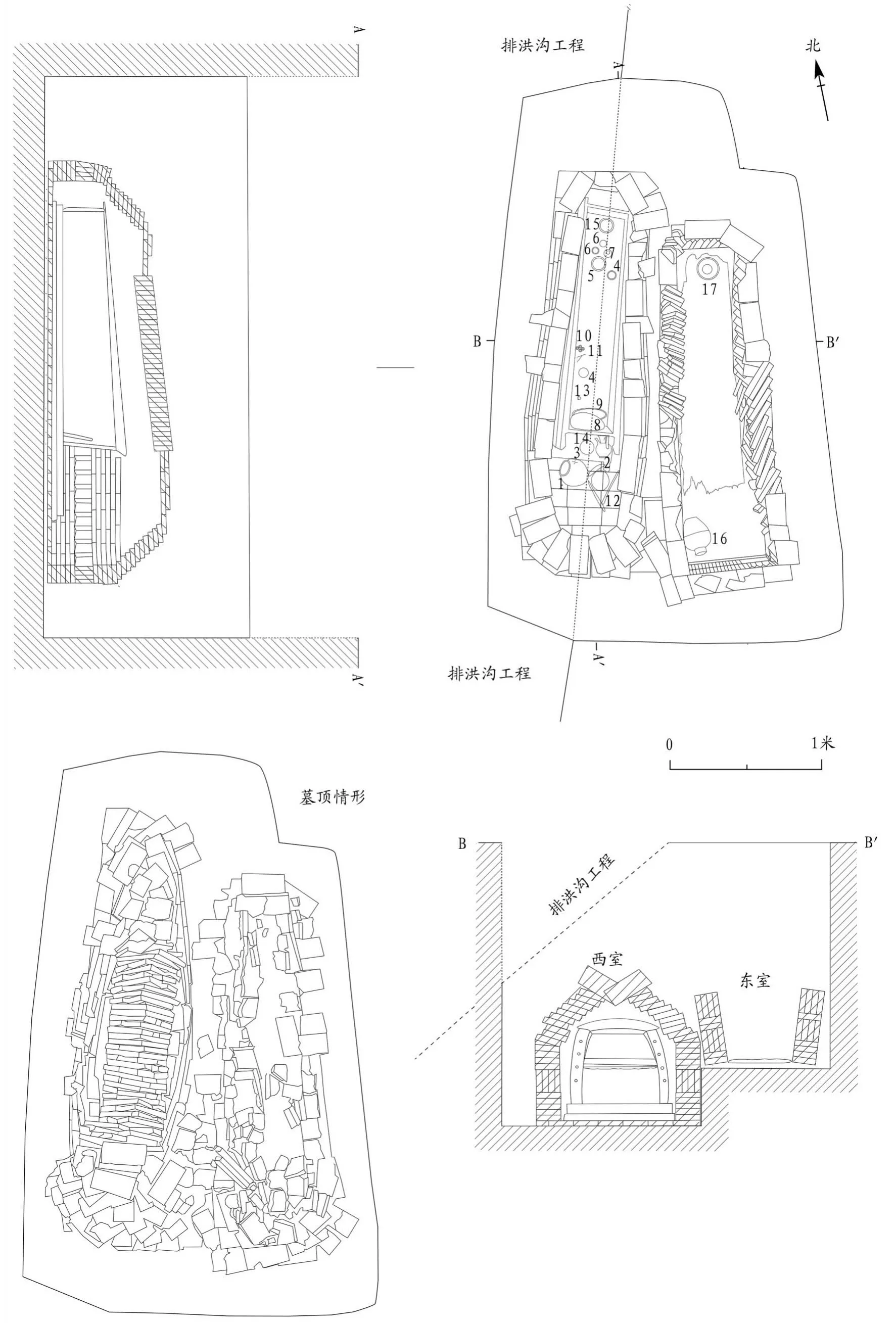

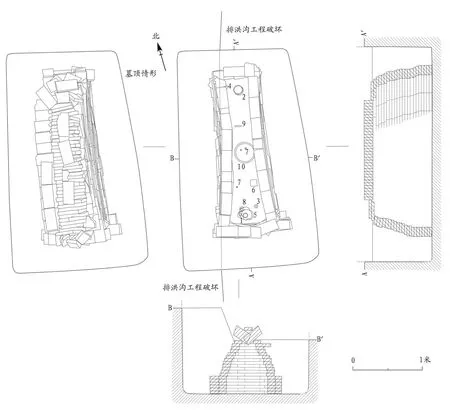

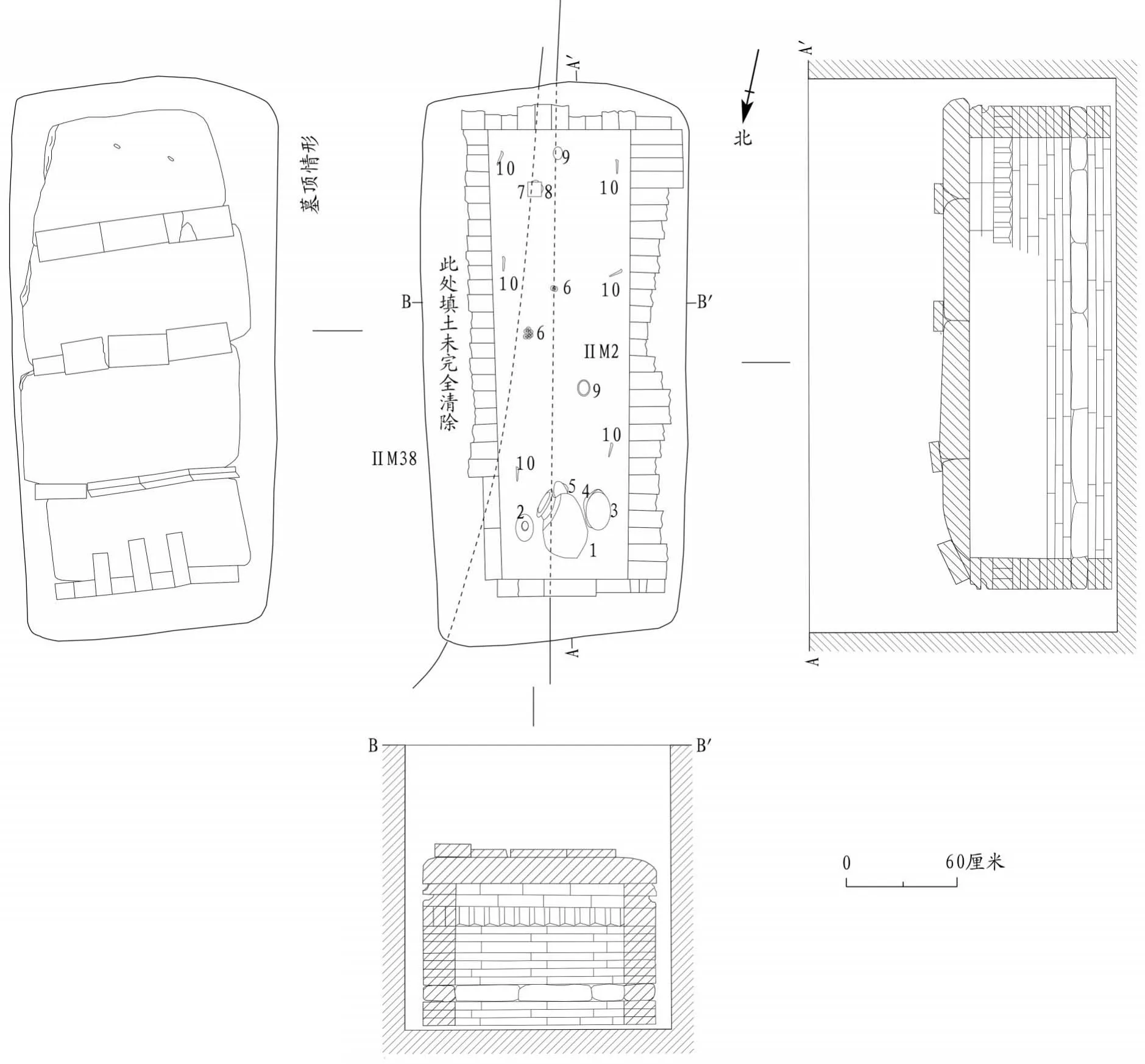

ⅡM29 双室砖室墓,两墓室平面部分错位,深度不一,存在先后下葬的打破关系,可能为夫妻合葬墓。墓葬西侧被排洪沟工程破坏,墓圹平面呈刀字形,最长3.65、最宽2.3、最深2米,墓向2°(图六)。

图六// ⅡM29顶面、平面、剖视图

东室已坍塌,保存较差,用砖及砌法粗糙。平面呈长梯形,北窄南宽,长2.4、南宽0.85、北宽0.5、残高0.5米。墓室砌法为:先平地用长34、宽16、厚4厘米的青灰砖错缝顺砌2层后,侧立斜砌砖1层,似百叶窗,再错缝顺砌砖2层,后侧立斜砌砖1层,再错缝顺砌砖3层起券,墓顶已塌。单棺靠北放置,残存棺底板,残长1.5、南宽0.6、北宽0.45、厚0.05米。人骨腐朽无存。

西室保存完整,平面呈倒扣船形,北窄南宽,墓室长2.7、南宽0.9、北宽0.55、高1米。墓室砌法为:先平地用长32、宽16、厚4厘米的青灰砖错缝顺砌5层,后侧立斜砌砖1层,后错缝顺砌4层后内收起券,南北两头平砖盖顶,中间倒“V”字形顶,墓底横向铺砖。单棺,靠北放置,呈船形,北窄南宽,保存一般,盖板及头挡已塌,棺底板较厚,下有两根平整枕木垫底。棺长1.9、南宽0.52、北宽0.44、深0.57米。棺木头挡两侧有泡钉装饰,发现铺首衔环。人骨腐朽无存,头向朝南,葬式不明。棺内出土瓷盒、发钗等女性用品,推测西室墓主为女性。

随葬品共17件,其中东室出土2件,西室出土15件。东室棺外南侧头厢出土瓷罐1件,棺内北侧出土瓷钵1件。西室棺头挡底板向南突出一截,上放置瓷执壶、瓷碗,棺外南侧头厢放置陶罐、瓷碗,棺内出土铜镜、发钗、瓷盒、铜钱、瓷水盂等随葬品。选择保存较好的器物,按材质介绍如下。

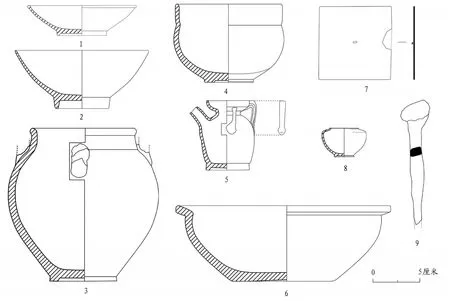

(1)陶瓷器

陶罐 1件。ⅡM29︰1,泥质黑陶。侈口,圆唇,口沿处束颈,溜肩,肩上有双系,均残缺,鼓球腹,最大腹径在腹部偏上,平底微内凹。口径13.5、底径10.3、高23.9厘米(图七︰13)。

瓷碗 1件。ⅡM29︰3,敞口,圆唇,口沿外有1道凸棱,弧腹,矮圈足。白胎,施白釉,釉不及底。口径11、底径4.4、高3.7厘米(图七︰1)。

瓷盒 2件。ⅡM29︰6,覆斗形盖,盖上有3圈弦纹,子母口,尖圆唇,折肩,折腹斜收,假圈足,足跟外沿斜削一圈,平底微内凹。砖红色胎,绿釉泛黄,釉不及底。口径 6.9、腹径 7.3、底径3.8、高5.8厘米(图七︰2)。ⅡM29︰4,覆钵形盖,子母口,尖圆唇,折肩,折腹斜收,矮圈足,足跟外沿斜削一圈。白胎,施白釉,有灰色沁。口径5.2、腹径6、底径3.2、高5.4厘米(图七︰4)。

瓷奁 1件。ⅡM29︰5,无盖,子口,尖圆唇,折肩,折腹斜收,假圈足,足跟外沿斜削一圈,平底内凹,外底部有一圈6块支钉块状痕。青灰胎,施绿釉,釉不及底。口径9.5、腹径11.4、底径5.7、高5.7厘米(图七︰3)。

瓷水盂 1件。ⅡM29︰7,灰胎,敛口,尖圆唇,溜肩,瓜棱状鼓腹,5道平分,假圈足,足跟外沿斜削一圈,平底。灰胎,施酱釉,部分脱釉,釉不及底。口径3.4、腹径6.7、底径3.5、高3.9厘米(图七︰6)。

瓷钵 1件。ⅡM29︰17,侈口,圆唇,口沿外束颈,溜肩,鼓腹,最大腹径近肩部,有两圈弦纹,平底内凹。灰胎,外施绿釉,釉不及底。口径15.7、底径7.1、高10.7厘米(图七︰9)。

瓷执壶 1件。ⅡM29︰2,喇叭形口,平沿外撇,尖圆唇,长束颈,瓜棱状鼓腹,矮圈足底。圆管形长流外折,扁鋬手上饰4道刻划线纹。灰胎,施青釉。口径9.1、底径6.4、高18.8厘米(图七︰10)。

瓷罐 1件。ⅡM29︰16,侈口,平沿,圆方唇,短束颈,溜肩,肩上有四系,均残,鼓腹,最大腹径偏上部,平底微内凹。灰胎,外施酱黑釉至腹部。口径10、腹径22.8、底径8.5、高27.8厘米(图七︰11)。

(2)铜器

铜镜 1件。ⅡM29︰8,断为2块,圆形,球形钮,钮外一圈弦纹,对称分布4对莲花、牡丹花,素宽缘。直径35、厚0.7厘米(图七︰12)。

铜钱 5枚。均为圆形方孔,部分锈蚀破损。其中开元通宝4枚,乾元重宝1枚。ⅡM29︰10-1,开元通宝,楷书,背有月牙痕。直径2.4、穿宽0.7厘米(图二二︰11)。ⅡM29︰10-2,乾元重宝,楷书。直径2.4、穿宽0.7厘米(图二二︰12)。

铜钗 1件。ⅡM29︰11,表面锈蚀发黑,钗股下部残缺,系用一根铜丝对折两股而成,呈“U”形并列双股。残长13.8、最宽0.7厘米(图七︰8)。

铜铺首衔环 1件。ⅡM29︰14,仅残存环,半椭圆形,表面部分锈蚀,可能为棺挡头饰件。残长5.7、残宽3.8厘米(图七︰5)。

(3)漆木器

漆木器只在西棺内出土,漆奁盒、漆镜奁盒各1件,髹黑漆,保存较差。还在棺头前发现若干件弓形、圆形木器,可能为棺饰件。

木梳 1件。ⅡM29︰9,残存部分,木质,半椭圆形,梳背截面呈扇形,下接长条形梳齿。残长8、最宽4.28厘米(图七︰7)。

图七// ⅡM29出土器物

2.单室砖墓

19座(ⅡM9、ⅡM14、ⅡM15、ⅡM17、ⅡM18、ⅡM20、ⅡM21、ⅡM24、ⅡM27、ⅡM30、ⅡM32、ⅡM38、ⅡM39、ⅡM48、ⅠM14、ⅠM19、ⅠM20、ⅠM22、ⅠM25)。多数为不带墓道的墓葬,只有ⅡM14、ⅡM21、ⅡM30、ⅠM14带墓道。墓室形状有船形、长方形、长梯形、半弧长方形,以船形、长方形为主。现以保存较好的ⅡM17、ⅡM18、ⅡM30、ⅡM32介绍如下。

ⅡM17 长方形砖室墓,开口层位被破坏,墓圹平面略呈长梯形,南宽北窄,墓圹长4.1、北宽1.35、南宽1.7、残深1.1米,墓向5°(图八)。内填红褐色土,土质疏松,纯净无包含物。砖砌墓室,保存完整,墓顶呈覆船形,墓室平面近长方形,长3.35、北宽0.85、南宽1.1、高1.06米。墓室砌法为:先平地用长34、宽16、厚4厘米的青灰砖错缝顺砌5层,后侧立斜砌砖1层,再错缝顺砌砖2层,后错缝顺砌叠涩内收10层起券,最后南北头尾平砖盖顶,中间使用立砖交叉成“V”字形顶。墓底有三道砖砌横梁,间距0.53米。单棺,靠北放置,保存较差,已倒塌。人骨腐朽无存,头向朝南,葬式不明。

图八// ⅡM17顶面、平面、剖视图

出土随葬品6件。墓室棺外南侧头厢出土陶罐、陶碗、瓷执壶,棺内出土铜镜、陶砚、漆奁盒。其中漆奁盒保存较差。按材质分述如下。

(1)陶瓷器

陶罐 1件。ⅡM17︰1,夹砂灰陶。口沿微残,盘口外侈,尖圆唇,卷沿,短束颈,溜肩,球腹,最大腹径在中部,平底微内凹。口径14.6、腹径29.3、底径14.6、高36.6厘米(图九︰1)。

陶碗 1件。ⅡM17︰2,敞口,圆唇,斜弧腹,假圈足,饼足底。灰粗胎,施黄釉,釉不及底。口径12、底径6、高4.8厘米(图九︰3)。

陶砚 1件。ⅡM17︰4,泥质黑陶,平面呈箕形,侧呈倒梯形,砚池较深,底部有两小足,砚面残留墨痕,背面草书刻划文字,漶漫不识。长14.3、宽10.3、高2.3厘米(图九︰5)。

瓷执壶 1件。ⅡM17︰3,侈口,尖圆唇,粗束颈,瓜棱状鼓腹,假圈足,平底内凹。圆管形短流,扁鋬手上饰两道刻划线纹。灰胎,外施酱釉泛黄,釉不及底。口径6.3、底径4.5、高12.1厘米(图九︰4)。

(2)铜器

铜镜 1件。ⅡM17︰5,圆形,小圆钮,宽素缘。表面锈蚀,纹饰不清。直径11、厚0.3厘米(图九︰2)。

图九// ⅡM17出土器物

ⅡM18 长梯形砖室墓,东侧部分墓圹被排洪沟工程破坏,墓圹平面呈长梯形,长3.18、南宽1.91、北宽1.54、深1.2米,墓向13°(图一〇)。砖砌墓室,保存完整,平面呈长梯形,北窄南宽,墓室长2.5、南宽1.16、北宽0.75、高0.97米。墓室砌法为:先是平地用长28、宽13、厚4厘米的青灰砖并排错缝顺砌6层,后微内收,错缝顺砌12层,最后南北两头平砖盖顶,中间使用立砖交叉成“V”字形券顶,顶上再顺置3块砖。墓室南侧外东西两头有突出的砖垛子,可能用以加固墓室。整体墓室狭窄且小,东、西两侧向内挤压变形,推测棺木放置后砖砌墓室,采用贴棺起砖砌法,随木棺的弧度逐渐叠涩内收后盖顶。棺木及人骨腐朽无存。

图一〇// ⅡM18顶面、平面、剖视图

共出土随葬品10件。墓室内南侧较宽处出土瓷碗、瓷罐,瓷碗叠摞覆盖在瓷罐上。墓室内北侧较窄处出土瓷钵、瓷执壶。棺内出土瓷水盂、陶盆、铜镜、铜钱。按材质分述如下。

(1)陶瓷器

陶盆 1件。ⅡM18︰10,夹砂灰陶,侈口,宽卷沿,方唇,弧腹,平底内凹。口径22、底径10.4、高8厘米(图一一︰6)。

瓷碗 2件。ⅡM18︰5,敞口,圆唇,口沿外有1道凸棱,弧腹,矮圈足底,足跟外沿斜削一圈。灰白胎,施青白釉,釉不及底。口径11.2、底径5、高3.1厘米(图一一︰1)。ⅡM18︰1,敞口,尖圆唇,弧腹,圈足。灰白胎,施青白釉,釉片开裂,釉不及底。口径13.7、底径5.4、高6.2厘米(图一一︰2)。

瓷罐 1件。ⅡM18︰8,侈口,平沿,圆唇,短束颈,溜肩,肩上有四系,均残,球腹,矮圈足底。灰胎,外施绿釉,脱釉严重。口径10.4、底径7.1、高15.8厘米(图一一︰3)。

瓷钵 1件。ⅡM18︰2,直口微敛,圆唇,肩部微收有道弦纹,弧腹,假圈足,环底。灰白胎,外施白釉,釉不及底。口径10.8、腹径11.4、底径5、高8.1厘米(图一一︰4)。

瓷执壶 1件。ⅡM18︰4,盘口,方圆唇,短束颈,溜肩,鼓腹,圈足,肩上有圆管形短流,扁鋬手,双系。灰白胎,施黑釉,釉不及底。口径4.6、底径4.8、高7.4厘米(图一一︰5)。

瓷水盂 1件。ⅡM18︰3,敛口,圆唇,无颈,鼓肩,弧腹,最大腹径近肩部,圈足。白胎,胎体薄,满施白釉。口径3.1、腹径4.5、底径2、高3.1厘米(图一一︰8)。

(2)铜铁器

铜镜 1件。ⅡM18︰6,残缺部分,长方形,小桥钮,素面,无缘。部分表面锈蚀。长7.5、宽7.1、厚0.1厘米(图一一︰7)。

铜钱 5枚。均为圆形方孔,部分锈蚀,可辨钱文的有“开元通宝”“祥符元宝”“元丰通宝”各1枚。ⅡM18︰7-3,元丰通宝,篆书,表面微锈蚀。直径2.4、穿宽0.7厘米(图二二︰13)。

棺钉 多枚。ⅡM18︰9,铁质,呈蘑菇状,钉头呈圆帽形,下部尖锥形,锈蚀严重。长13、最宽3.3、厚1.3厘米(图一一︰9)。

图一一// ⅡM18出土器物

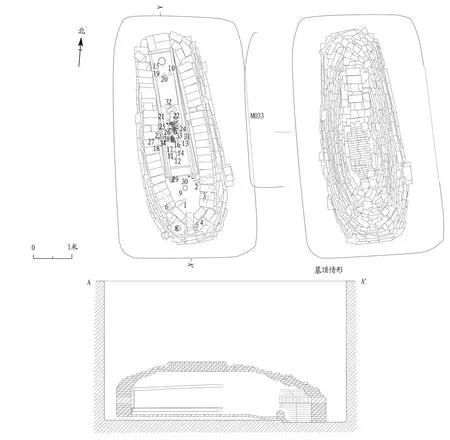

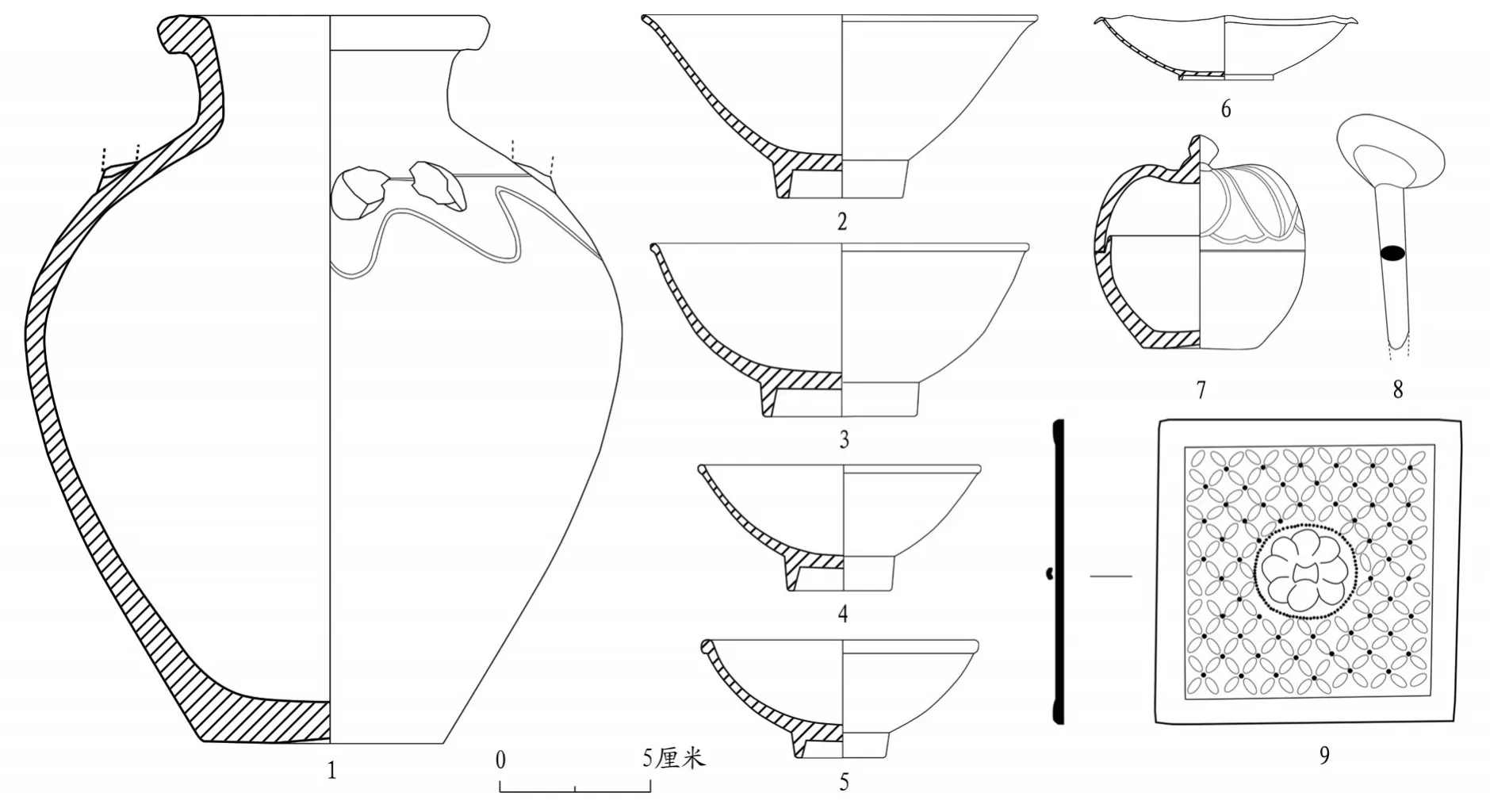

ⅡM32 船形砖室墓,平面呈圆角长方形,墓向171°,墓圹长6.1、宽3.5、深3.5米(图一二;彩插三︰1)。墓圹东侧被北宋时期墓葬ⅡM33所打破。墓室平面呈覆船形,保存完整,北窄南宽,最宽处位于南侧中间,墓室长5.4、最宽2.2、高1.4米。东、西砖壁南侧各设置1个壁龛,放置木俑。东、西砖壁与棺之间有砖垛支撑,防止砖壁及顶部坍塌,其建造方法可能是在木棺放入后,再于棺外用砖叠砌墓室。墓室东、西壁的砌法为:先平地用长36、宽18、厚4厘米的青灰砖错缝顺砌砖3层,后侧立斜砌砖1层,再两顺一丁砌砖4层,后错缝顺砌叠涩内收砖18层起券,最后南北两头横向单排平砖盖顶,中间立砖交叉成倒“V”字形顶。墓底横置铺砖,但南侧头厢墓底未铺砖。棺木保存较好,单棺,靠北放置,形状呈船形,前高后低,南宽且高、北窄且矮,长3.1、南宽0.7、北宽0.52、高0.62米。棺底板较厚,类似须弥座,下有两根竖向的枕木垫底。棺底四周有一圈栏杆装饰,在棺前挡外发现端木桥、望柱等木质构件。棺盖板四角有4个方形小凹槽。人骨腐朽严重,葬式不明,头朝南,头部周围发现较多铜发簪、发钗,推测墓主为女性。

图一二// ⅡM32顶面、平面、剖视图

1.ⅡM32墓顶航拍图(南—北)

出土随葬品32件。在墓室棺外南侧头厢放置有瓷壶、瓷奁、瓷杯,壁龛内放置木俑,棺内出土铜发簪、铜发钗、瓷盒、铜镜、铜钱、木板、漆奁盒、漆碗、铜钏等。按材质分述如下。

(1)漆木器

可分为木俑、木板、漆器。其中漆器出土于棺内,保存较差,均髹黑漆,夹纻胎。可辨器形有漆碗、漆钵、漆奁盒、漆镜奁盒各1件。

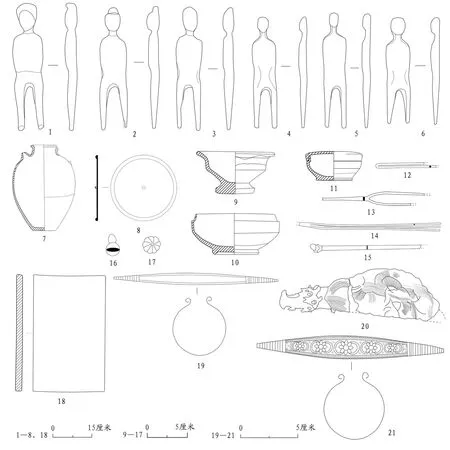

木俑 6件。扁平圆木雕成人形,雕刻粗糙,无人脸和服饰细部细节,无手无脚,双腿微弯曲分叉站立(彩插三︰6)。ⅡM32︰1,女俑,高髻,高46、宽11.6、厚4.1厘米(图一三︰1)。ⅡM32︰2,男俑,戴幞头,高45、宽10、厚5厘米(图一三︰2)。ⅡM32︰3厘米,性别不明,高45.4、宽10、厚4.1厘米(图一三︰3)。ⅡM32︰4,头小,性别不明,高40.8、宽8.3、厚2.9厘米(图一三︰4)。ⅡM32︰5,头小,性别不明,高42.5、宽8.3、厚3.3厘米(图一三︰5)。ⅡM32︰6,性别不明,高38.7、宽9.1、厚3.3厘米(图一三︰6)。

木板 1件。ⅡM32︰32,位于棺内北侧。长方形木片,上面无文字。可能为木质买地券或木都功版。长35.6、宽21.8、厚2厘米(图一三︰18)。

(2)瓷器

瓷壶 1件。ⅡM32︰7,罐形,侈口,平沿,圆唇,短束颈,溜肩,肩上有四系,均残,短流,扳手残,鼓腹,最大腹径偏上部,平底微内凹。青灰胎,施黑釉至腹部。口径8.5、腹径23、底径8.3、高31.6厘米(图一三︰7;彩插三︰3)。

2.瓷杯(ⅡM32︰8)

3.瓷壶(ⅡM32︰7)

瓷杯 1件。ⅡM32︰8,敞口,圆唇,宽折沿,中间折腹,高足,平底。白灰胎,仅口部施黑釉,斑点状,釉下施一层白色化妆土。出土时盖在ⅡM32︰7瓷壶口部。口径10、腹径7.9、底径5、高7.9厘米(图一三︰9;彩插三︰2)。

瓷奁 1件。ⅡM32︰9,缺盖,子口内敛,尖圆唇,折肩,折腹,矮圈足,足跟外沿斜削一圈。奁内底有3颗支钉痕。白胎,施白釉,釉不及底。口径10.2、腹径11.5、底径5.5、高7.7厘米(图一三︰10;彩插三︰4)。

4.瓷奁(ⅡM32︰9)

瓷盒 1件。ⅡM32︰10,覆钵形盖,子母口,尖圆唇,折肩,折腹,假圈足,足跟外沿斜削一圈。青灰胎,施绿釉,釉不及底。口径6.4、腹径7.3、底径4.7、高3.8厘米(图一三︰11;彩插三︰5)。

5.瓷盒(ⅡM32︰10)

6.木俑(ⅡM32︰1—6)

(3)铜器

铜镜 1件。ⅡM32︰11,圆形,表面部分锈蚀,素面,小圆钮,窄素缘。直径24.1、厚0.5厘米(图一三︰8)。

铜泡钉 10个。ⅡM32︰29,球面,9瓣花朵形,表面部分锈蚀,内侧残留铸造范线,可能为棺挡头饰件。直径2.3厘米(图一三︰17)。

铜葫芦 2个。ⅡM32︰30,铜质,表面锈蚀,葫芦形,可能为棺饰件。长2.9、宽1.7厘米(图一三︰16)。

铜钱 36枚。均为圆形方孔,出土时散落多处,部分粘结锈蚀。其中开元通宝27枚,乾元重宝9枚。ⅡM32︰25-1,开元通宝,楷书,背有月牙痕。直径2.4、穿宽0.7厘米(图二二︰6)。ⅡM32︰25-2,乾元重宝,楷书。直径2.4、穿宽0.7厘米(图二二︰7)。

铜簪 4件。ⅡM32︰16、17、33、34,形制相同。ⅡM32︰16,断为多节,表面锈蚀发黑,花骨朵形簪首,扁平长条形簪股。残长14.4、最宽1.1厘米(图一三︰15)。

铜钏 2对4件。ⅡM32︰19、ⅡM32︰20器型及大小相同,为1对。ⅡM32︰19,表面锈蚀发黑,呈椭圆形,钏面单股宽柳叶形,两侧有凸棱,钏面上下各錾打一圈联珠纹,中间錾打花卉纹,两端尖细部分缠细银丝,并绕出云头环眼。最大径5.6、展开长17.3、最宽2厘米(图一三︰21)。ⅡM32︰21、ⅡM32︰22器型及大小相同,为1对。ⅡM32︰21,表面锈蚀发黑,呈椭圆形,钏面单股窄柳叶形,两侧有凸棱,素面,两端尖细部分缠细银丝,并绕出云头环眼。最大径4.8、展开长15、最宽1厘米(图一三︰19)。

铜钗头 1件。ⅡM32︰23,黄铜质地,部分发黑,残存钗头,呈云朵形,一侧有蛟鱼张口衔物,钗头表面錾刻线纹,线细如丝,钗身不存。残长14.7、宽4.4、厚0.4厘米(图一三︰20)。

铜钗 4件。ⅡM32︰26—28、31,形制相同。ⅡM32︰26,表面锈蚀发黑,钗股下部残缺,系用一根铜丝对折两股而成,呈“U”形并列双股。残长7.9、宽0.73厘米(图一三︰12)。

另外,棺内还发现较多残碎铜首饰构件,诸如弹簧、银丝、花叶首部、鱼鸟形动物、剪纸状镂空网格等。

(4)银器

银笄 1件。ⅡM32︰18,笄首残缺,表面锈蚀发黑,三根圆棍形笄身。残长18.5、最宽1.1厘米(图一三︰14)。

银镊子耳挖 1件。ⅡM32︰24,银质,部分发黑,耳挖部分残缺,镊子双股。残长13.2、最宽1.7厘米(图一三︰13)。

图一三// ⅡM32出土器物

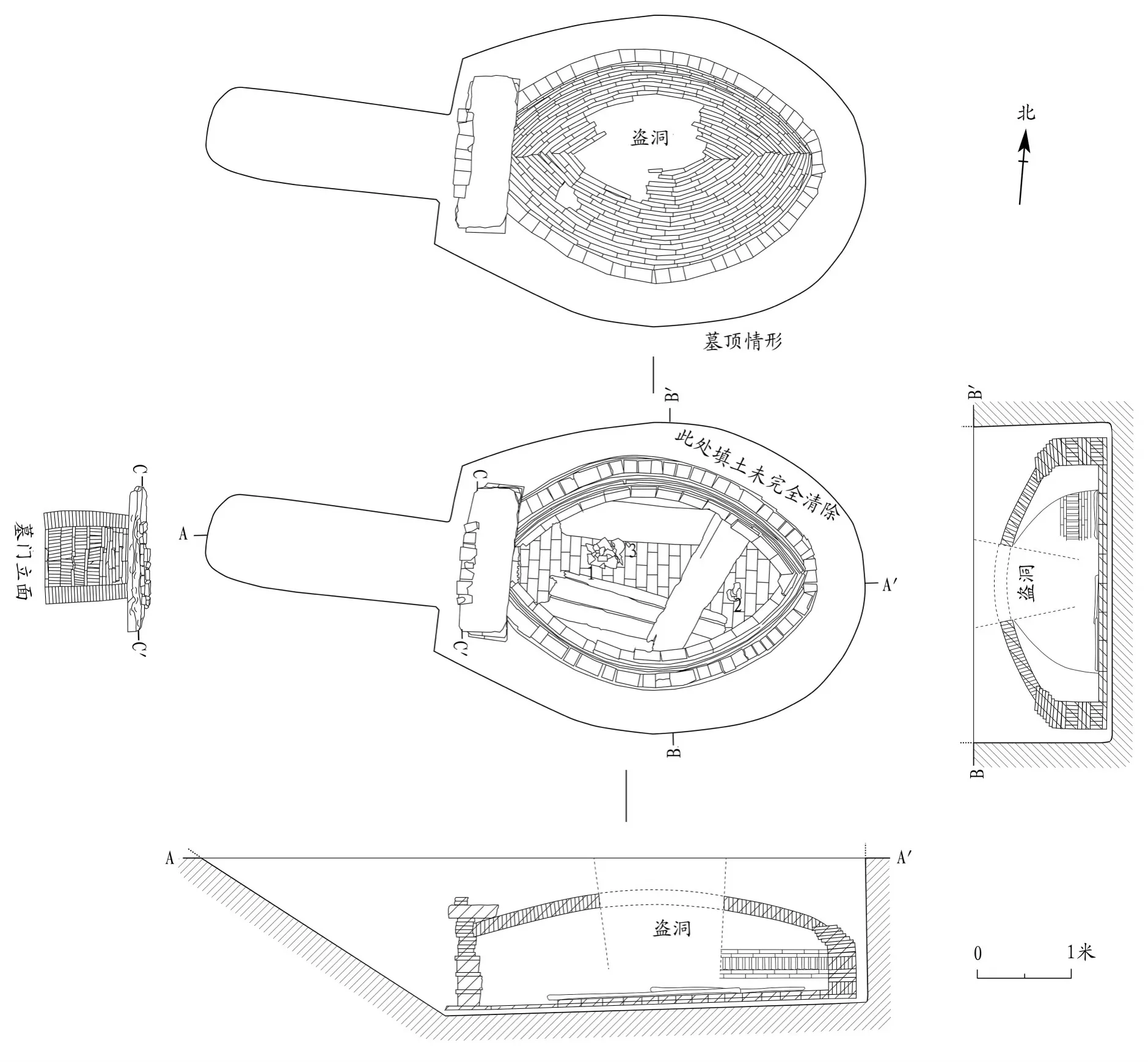

ⅡM30 带墓道船形砖室墓,墓圹平面呈瓶形,墓向271°,墓圹长6.6、中部最宽3.1、残深1.45米(图一四)。内填黄花土,土质较致密,在填土内发现集中放置残碎瓷片的现象,以青白釉、白釉瓷片为主,可辨器形有罐、碗、钵、板等。历史上被盗,中间发现一不规则形盗洞。由墓道、墓门、墓室组成。

图一四// ⅡM30顶面、平面、剖视图、墓门立面图

墓道,位于墓室正中西侧,斜坡状,平面呈圆角长方形,坡度35°,墓道口大底小,斜直壁内收,开口长2.4、宽0.9、最深处1.45米。內填浅黄色土,土质较致密,夹杂少量碎砖块。

墓门,位于墓室正中西侧,连接墓道与墓室,用砖封门,封门墙封砖砌法为平地用长28、宽13、厚4厘米的完整青灰砖顺砌1层,上直立半截砖2层,后顺砌1层,上直立半截砖1层,如此凡二,后顺砌砖9层,上有1块长条形石梁压顶,外表面加工平整,通体素面,长1.45、宽0.54、厚0.15米。石梁上近墓道处有1排两层碎砖,与封门墙等宽。

墓室,平面呈覆船形,西宽东尖,南北壁圆弧,最宽处位于中部,墓室长3.6、最宽2.35、高1.15米。墓顶用青灰砖竖向错缝斜砌形成一倒扣的船形,中脊凸起,结构对称规整,砖隙处用碎瓷片嵌缝加固。墓室东、南、北三壁的砌法为先自地面用长28、宽13、厚4厘米的青灰砖错缝顺砌砖1层,然后侧立斜砌砖1层,再错缝顺砌砖3层,后错缝顺砌叠涩内收起券。墓室从正中顶部向下被盗,破坏严重。墓底横向错缝平铺砖,其后部五分之四铺砖两层,前五分之一铺砖1层,似可把墓室分为前后两室,前室临近墓门且面积小,后室面积大且铺砖高出前室1层。后室放置棺木,单棺,棺木被扰乱破坏,残剩3块棺板,人骨腐朽无存。

出土器物可分为填土内出土器物和墓室内随葬器物,其中填土内出土可修复器物22件,有瓷碗、瓷奁。为与墓室内出土器物相区别,墓葬填土内出土的器物在器物号前加一个“0”表示。介绍如下。

瓷碗 21件。依口部特征分为四型。

A型 10件。侈口。依足部不同分三亚型。

Aa型 4件。矮圈足底。弧腹。ⅡM30︰07,卷沿,圆唇。黄白胎,白釉泛黄。口径13.2、底径7、高3.1厘米(图一五︰9)。

Ab型 2件。饼足底。斜腹,足跟外沿斜削一圈。ⅡM30︰010,白釉泛黄,脱釉严重,圆唇,口沿外有1道凸棱。口径15、底径4.1、高5.4厘米(图一五︰11)。

Ac型 4件。玉璧足底。足跟外沿斜削一圈。ⅡM30︰05,圆唇,弧腹。灰白胎,白釉泛黄。口径9.1、底径3.2、高2.8厘米(图一五︰7)。

B型 1件。花口。ⅡM30︰03,八瓣,微折沿,圆唇,浅弧腹,矮圈足底。灰胎,施青釉。口径12.3、底径5.9、高5.8厘米(图一五︰6)。

C型 8件。敞口。依足部不同分二亚型。

Ca型 2件。矮圈足底。ⅡM30︰06,尖圆唇,斜腹。白胎,施青白釉。口径11、底径4.3、高2.2厘米(图一五︰10)。

Cb型 6件。饼足底。深腹3件。ⅡM30︰018,圆唇,口沿外有1道凸棱。灰胎,外施青白釉至腹部,内里满釉。口径13.7、底径5.4、高5.8厘米(图一五︰8)。浅腹3件。ⅡM30︰02,尖圆唇,斜腹,足跟外沿斜削一圈。黄白胎,施青釉。口径13、底径6.3、高4.6厘米(图一五︰5)。

D型 2件。敛口。ⅡM30︰09,尖圆唇,弧腹,饼足底微内凹,足跟外沿斜削一圈。白胎,白釉泛黄。口径10、底径3、高3.2厘米(图一五︰13)。

瓷奁 1件。ⅡM30︰08,无盖,子母口,平沿,尖圆唇,折腹,平底微内凹,足跟外沿斜削一圈。灰白胎,施青绿釉。口径8、底径4.1、高3.7厘米(图一五︰12)。

墓室由于被盗,仅出土随葬品4件。按材质分述如下。

(1)陶瓷器

陶罐 1件。ⅡM30︰2,泥质灰陶,破损严重,残存部分底及腹片。底径6.7、残高6.5厘米(图一五︰3)。

瓷壶 1件。ⅡM30︰1,罐形,侈口,平沿,圆唇,短束颈,溜肩,肩上有双系,一系残,短流,扳手残,鼓腹,最大腹径偏上部,平底微内凹。青灰胎,施黑釉至腹部。口径8、腹径21.8、底径7.7、高30厘米(图一五︰1)。

瓷盏托 1件。ⅡM30︰4,五瓣花口外侈,尖圆唇,折腰,浅腹,矮圈足底,足跟外沿斜削一圈。内底有一圈6块芝麻状支钉痕。灰胎,绿釉泛黄,釉薄,底部脱釉。口径10.6、底径5、高3厘米(图一五︰2)。

(2)铜器

铜镜 1件。ⅡM30︰3,残存部分,花瓣形,四瓣,无缘。最大径6.7、厚0.2厘米(图一五︰4)。

图一五// ⅡM30出土器物

(三)石顶砖室墓

共8座。采用砖石混合材料营建墓室,上为石板盖顶,下为砖砌墓室。单棺墓和双棺合葬墓均有发现。

1.石顶砖室双棺墓

1座。ⅡM31,石顶砖室双棺墓,平面呈圆角长方形,墓向289°,墓圹长3.9、宽2.4、深1.75米(图一六)。内填深灰褐色花土,土质疏松,含有少量砖块。砖石混合墓室,平面呈长梯形,东窄西宽,口小底大。墓室顶由7块石板组成,大小不等,外侧凹凸不平,内里较平整,中间断裂下陷。下为砖砌墓室,平面呈长梯形,东窄西宽、口小底大,口长2.9、西宽 1.6、东宽 1.5、高 1米。墓室砌法为平地用长26、宽13、厚3厘米的青灰砖错缝顺砌3层,上侧立斜砌砖1层,后错缝横砌叠涩内收起券,最后石板盖顶。墓室内置双棺,并排靠东放置,保存较差,已坍塌变形。人骨腐朽,基本无存,北棺头骨部分漂浮至棺中部。墓底横置错缝平铺砖1层。北棺出土有银钗、银梳等女性用品,推测北棺为女性。

图一六// ⅡM31顶面、平面、剖视图

共出土随葬品9件。北棺内出土“开元通宝”、铜钗、银钗、银梳、瓷钵及“张马家造”铭文铜镜;南棺出土“开元通宝”“乾元重宝”铜钱及“千秋万岁”铭文铜镜。按材质分述如下。

(1)瓷器

瓷钵 1件。ⅡM31︰4,敛口,卷沿,尖唇,弧腹,腹上部有两圈弦纹,假圈足,足跟外沿斜削一圈,平底微凹。灰胎,外施绿釉泛黄,釉不及底。口径16、底径6.5、高7.4厘米(图一七︰4)。

(2)银器

银钗 1件。ⅡM31︰2,断为2节,扑翅蝴蝶形钗首,下接扁平钗股,至弯折处变为双股圆棍形。长17.2、最宽1.7厘米(图一七︰2)。

银梳 1件。ⅡM31︰5,残缺严重,梳背近半椭圆形,扁平梳齿。表面锈蚀发黑,纹饰不清。残长5.3、最宽5厘米(图一七︰1)。

(3)铜器

铜钗 1件。ⅡM31︰3,断为多节,表面锈蚀发黑,钗股下部残缺,系用一根银丝对折两股而成,呈“U”形并列双股。残长18.2、最宽0.5厘米(图一七︰3)。

铜镜 2枚。ⅡM31︰8,圆形,圆钮,钮周围分布有4字,按逆时针释读为“千秋万岁”铭文,素缘。直径12.7、厚0.5厘米(图一七︰5)。ⅡM31︰9,近正方形,桥钮,纹饰繁复。以钮为中心,最内有1圈射线,外1大圆圈,再1圈小圆珠,四角各有1朵小花,外1双线方框,方框内有连续的双线三角和三个一组小圆珠组合纹,方框四边正中外分布有四框,框内各有1字,按上下右左顺序释读为“张马家造”铭文,空白处分布有8个大圆珠乳钉,外接一双线方框,方框内有连续的双线三角和三个一组小圆珠组合纹,与内方框交错呈60°角,最外缘1圈连续紧密的小圆珠,素宽缘。边长10、厚0.2厘米(图一七︰6)。

图一七//ⅡM31出土器物

铜钱 38枚。均为圆形方孔,部分锈蚀。其中开元通宝28枚,乾元重宝10枚。ⅡM31︰1-1,开元通宝,楷书,光背,北棺出土。直径2.4、穿宽0.7厘米(图二二︰8)。ⅡM31︰7-2,乾元重宝,楷书,出土时位于南棺ⅡM31︰8铜镜上。直径2.4、穿宽0.7厘米(图二二︰9)。

2.石顶砖室单棺墓

7座(ⅡM5、ⅡM6、ⅡM33、ⅡM41、ⅠM21、ⅠM23、ⅠM26)。现对保存较好的ⅡM41、ⅠM21简要介绍。

ⅡM41 石顶砖室单棺墓,东侧打破五代时期墓葬ⅡM38、西侧打破东汉时期墓葬ⅡM2,墓圹平面呈长梯形,北窄南宽,长3.75、南宽1.41、北宽1.33、深1.66米,墓向183°(图一八)。内填红褐色土,土质疏松,较纯净。砖石混合墓室,平面呈长梯形,北窄南宽,长3.05、北宽1.03、南宽1.56,深1.06米。墓顶由4块大石板组成,大小不等,内外面都较平整,部分石板外侧有小凹槽,石板之间缝隙用砖掩盖。下为砖砌墓室,平面呈长梯形,北窄南宽。墓室壁用碎乱砖砌成,夹杂少量碎石块。其砌法为先平地用长27.5、宽11、厚4厘米的大薄砖错缝顺砌3层,后用碎石1层,再用大薄砖错缝顺砌7层,后用长28、宽9、厚5厘米的小条砖丁砌1层,再顺砌2层,最后石板盖顶。棺木腐朽,可见朽痕靠北放置,人骨腐朽无存。

图一八// ⅡM41顶面、平面、剖视图

出土随葬品10件。在墓室南侧出土瓷罐、瓷碗、瓷碗,棺内出土瓷盒、铜镜、瓷碟及铜钱多枚。按材质分述如下。

(1)瓷器

罐 1件。ⅡM41︰1,侈口,平沿,圆方唇,短束颈,溜肩,肩上有四系,均残缺,下刻1圈波浪纹,鼓腹,最大腹径在腹部偏上,平底微内凹。黄白胎,施黄釉,部分脱釉。口径11、腹径20、底径8、高24.3厘米(图一九︰1)。

碗 4件。ⅡM41︰2,敞口,微折沿,圆唇,深弧腹,高圈足底。白胎,满施青白釉。口径13.2、底径4.2、高6.1厘米(图一九︰2)。ⅡM41︰3,侈口,折沿,圆唇,深弧腹,高圈足底。灰白胎,满施青釉,微泛黄。口径12.7、底径5.2、高5.7厘米(图一九︰3)。ⅡM41︰4,敞口,折沿,圆唇,深弧腹,高圈足底。白胎,满施青白釉。口径9.5、底径3.6、高4.2厘米(图一九︰4)。ⅡM41︰5,侈口,卷沿,圆唇,深弧腹,高圈足底。白胎,满施青白釉。口径9、底径3.2、高4厘米(图一九︰5)。

碟 1件。ⅡM41︰8,花口,六瓣,折沿,尖唇,浅弧腹,假圈足,平底微内凹。白胎,胎体薄,满施白釉。口径8.2、底径3.1、高2.2厘米(图一九︰6)。

盒 1件。ⅡM41︰9,呈苹果形,覆钵形盖,盖顶有瓜蒂钮,子母口,尖圆唇,球腹,平底内凹。盖上刻有六瓣果叶纹。灰胎,满施绿釉。口径6.2、腹径7、底径3.7、高7.3厘米(图一九︰7)。

(2)铜铁器

铜钱 45枚。均为圆形方孔,部分锈蚀粘结,其中21件能识别钱文。有开元通宝1枚、咸平元宝2枚、景德元宝1枚、祥符元宝4枚、天禧通宝1枚、天圣元宝1枚、皇宋通宝2枚、熙宁重宝4枚、元丰通宝3枚、元祐通宝2枚。ⅡM41︰6-1,天禧通宝,楷书。直径2.3、穿宽0.6厘米(图二二︰1)。ⅡM41︰6-2,熙宁重宝,楷书。直径2.6、穿宽0.8厘米(图二二︰2)。ⅡM41︰6-3,景德元宝,楷书。直径2.3、穿宽0.6厘米(图二二︰3)。ⅡM41︰6-4,天圣元宝,楷书。直径2.3、穿宽0.6厘米(图二二︰4)。ⅡM41︰6-5,元丰通宝,篆书。直径2.5、穿宽0.7厘米(图二二︰5)。

铜镜 1件。ⅡM41︰7,正方形,桥钮,外1圈花瓣纹,再1圈连珠纹,外遍饰四叶草纹,素窄缘。部分表面锈蚀。边长10、厚0.2厘米(图一九︰9)。

棺钉 多枚。ⅡM41︰10,铁质,呈蘑菇状,钉头呈圆帽形,下部尖锥形,锈蚀严重。残长8、宽3.5、厚0.8厘米(图一九︰8)。

图一九// ⅡM41出土器物

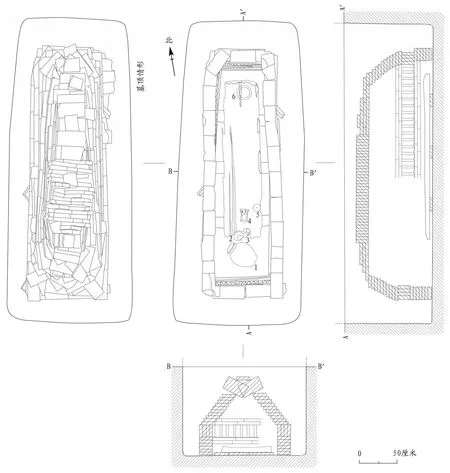

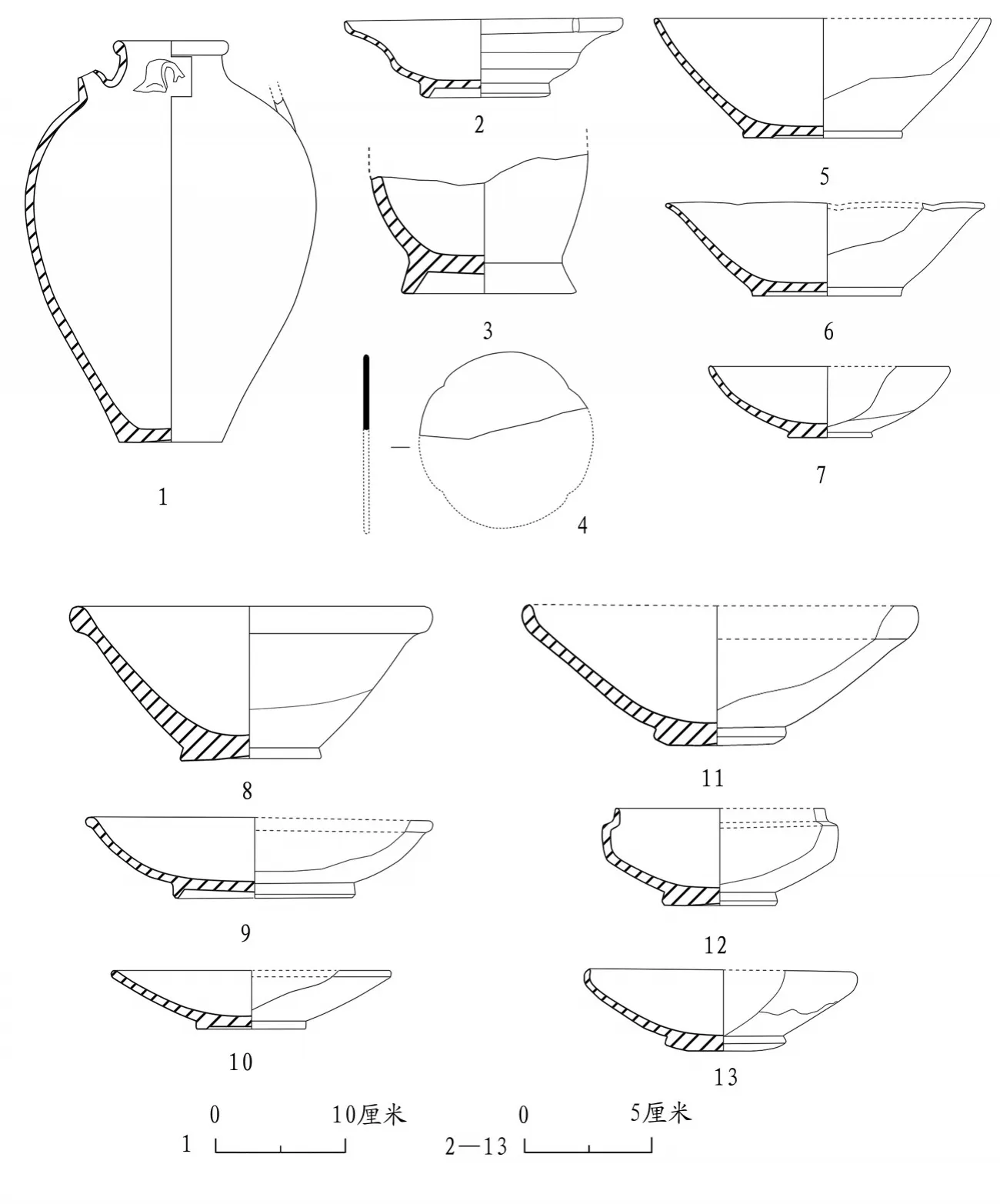

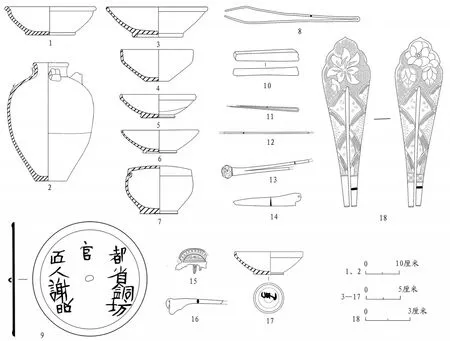

ⅠM21 石顶砖室单棺墓,墓圹平面呈长梯形,北窄南宽,墓圹长3.02、北宽1.1、南宽1.3、深1.1米,墓向351°(图二〇;彩插四︰1、2)。内填黄灰色土,土质疏松,纯净无包含物。砖石混合墓室,平面呈长方形,墓顶由6块石板组成,大小不等,外侧凹凸不平,内面较平整,中间断裂下陷。下为砖砌墓室,平面呈半弧长方形,西北窄且平整,东南宽且圆弧,墓室长2.6、北宽0.78、南宽0.94,高0.58米。墓室砌法为先自地面用长28、宽13、厚4厘米的青灰砖错缝顺砌砖2层,后侧立斜砌砖1层,上顺砌砖1层,再侧立斜砌砖1层,上顺砌砖2层,最后石板盖顶。石板之间缝隙用砖覆盖,砖砌墓室向东倾斜变形,墓底未铺砖。棺木及人骨腐朽严重,头骨朝南,从棺痕判断,棺木靠北放置,随葬有银簪、银钗、修容刀等女性用品,推断墓主为女性。

1.ⅠM21墓顶航拍图

2.ⅠM21清理后

图二〇// ⅠM21顶面、平面、剖视图

出土随葬品19件。在墓室棺外南侧头厢出土有瓷壶、瓷碗、瓷奁、瓷钵等随葬品,棺内南侧出土铜镜,头骨周围有银簪、银钗、修容刀、磨刀石等物。棺内北侧出土陶盆、棺内中部发现铜钱,另有棺钉散落多处。按材质分述如下。

(1)陶瓷器

陶盆 1件。ⅠM21︰2,泥质黑陶,圆唇,卷沿,弧腹,平底微内凹。口径25.7、底径14.1、高8.2厘米(图二一︰1)。

瓷壶 1件。ⅠM21︰1,口沿微残,罐形,侈口,平沿,圆唇,短束颈,溜肩,肩上有双系,一系残,短流,扳手残,鼓腹,最大腹径偏上部,平底微内凹。青灰胎,外施酱釉至腹部。口径10、腹径25.8、底径9.1、高35厘米(图二一︰2)。

瓷碗 5件。ⅠM21︰12,敞口,圆唇,口沿外有1道凸棱,弧腹,矮圈足,碗内底有1圈支钉痕。青灰胎,绿釉泛黄,釉不及底。口径14.2、底径4.7、高4.2厘米(图二一︰3)。ⅠM21︰13,似斗笠形,直口,圆唇,折颈,斜直腹,环底内凹,碗外底有1圈支钉痕。灰胎,施绿釉。口径10.2、底径3.4、高4.6厘米(图二一︰4)。ⅠM21︰14,敞口,圆唇,口沿外有1道凸棱,弧腹,假圈足,足跟外沿斜削一圈,平底内凹。灰黄胎,白釉泛黄,釉不及底。口径10.5、底径4.7、高3.4厘米(图二一︰5;彩插四︰3)。ⅠM21︰15,敞口,圆唇,弧腹,矮圈足,足跟外沿斜削一圈。灰黄胎,白釉泛黄,釉不及底。口径10.7、底径4.7、高3.2厘米(图二一︰6)。ⅠM21︰17,侈口,圆唇,口沿外有1道凸棱,弧腹,假圈足,足跟外沿斜削一圈,平底内凹,底部墨书“马”字。灰黄胎,白釉泛黄,釉不及底。口径9.7、底径4.3、高3.3厘米(图二一︰17)。

3.瓷碗(ⅠM21︰14)

瓷奁 1件。ⅠM21︰16,覆钵形盖,盖上外有1圈弦纹,内有旋涡纹,似阿拉伯数字“6”,子母口内敛,尖圆唇,折肩,鼓弧腹,腹部有4圈弦纹,假圈足底,足跟外沿斜削一圈,平底微内凹,外底部有4块支钉痕。灰胎,青釉,脱釉严重,釉不及底,釉下施1层灰色化妆土。口径8.4、腹径9.7、底径5.2、高6.9厘米(图二一︰7;彩插四︰4)。

4.瓷奁(ⅠM21︰16)

(2)银器

银钗 4件。ⅠM21︰3、5、6,3件造型相近。系用1根粗银丝对折两股而成,呈“U”形并列双股,通体素面,表面部分氧化发黑。ⅠM21︰3,近尾处弯曲变形。长19.4、最宽2.6厘米(图二一︰8)。ⅠM21︰5,近尾处残损。残长9.7、最宽0.8厘米(图二一︰11)。ⅠM21︰6,仅残存一股。残长12.1、残宽0.4厘米(图二一︰12)。M21︰7,断为多节,残存部分,表面锈蚀发黑,花形钗首,长扁条形钗股。长12.6、最宽1.8厘米(图二一︰13)。

银簪 1件。ⅠM21︰4,呈柳叶形,云头,双股,全身两侧都錾刻繁复纹饰。两侧纹饰基本相同,使用珍珠纹做地,簪股遍布弯曲线纹、流苏、细密毛绒组合纹饰。一侧簪首有3朵莲花,一朵盛开,两朵含苞待放,而另一侧簪首则为1朵盛开的牡丹花。由簪首的扁形到簪股尾部变为圆棍形。长11.5、宽3.2、厚0.2厘米(图二一︰18;彩插四︰6)。

5.铜镜(ⅠM21︰18)

6.银簪(ⅠM21︰4)

鎏金银梳 1件。ⅠM21︰8,残缺严重,表面部分锈蚀发黑,近半椭圆形,长条扁平形梳齿,梳背上主纹大菊花纹,外1圈连珠纹,再外1圈小菊花纹,最外1圈连珠纹,窄缘。残长4.4、残宽3.5厘米(图二一︰15)。

(3)铜铁器

铜钱 2枚。均为圆形方孔开元通宝。ⅠM21︰9-1,开元通宝,楷书,背面有一“梓”字。直径2.4、穿宽0.7厘米(图二二︰10)。

铜镜 1件。ⅠM21︰18,圆形,部分有水锈痕,小桥钮,钮上方有一“官”字铭文,钮右侧有“都省铜坊”四字,钮左侧有“匠人谢昭”四字。铭文有力,字体清秀。素宽缘。直径16.4、厚0.4厘米(图二一︰9;彩插四︰5)。

修容刀 1件。ⅠM21︰10,铜质,表面微锈蚀,柳叶形,头大身窄,头部中穿一圆孔,单边弧刃,通体较薄。长9.8、最宽1.8厘米(图二一︰14)。

棺钉 多枚。ⅠM21︰19,铁质,钉头呈握拳形,钉身柱状,锈蚀残损严重。残长8.1、宽2.3厘米(图二一︰16)。

(4)石器

磨刀石 1件。ⅠM21︰11,石质,钙化酥碎,长方体,四面光滑,有磨痕,与ⅠM21︰10修容刀放置在一起出土。长9.4、宽1.3、厚1.3厘米(图二一︰10)。

图二一// ⅠM21出土器物

三、结语

(一)墓葬年代

此次张庄墓地发掘的31座五代至宋墓葬中均未发现确切的纪年遗物,只能根据墓葬形制及随葬器物特征来初步推断其年代。

ⅡM17是一座墓室平面呈长梯形,墓室顶呈覆船形的砖室墓,墓室保存完整。一棺一头厢的墓葬形制与海州刘顶五代墓[1]相同。出土的黄釉陶碗ⅡM17︰2与江苏灌云罗祖庙五代墓M15︰2[2]相同。出土陶砚ⅡM17︰4与江苏扬州秋实路M5五代墓出土陶箕形砚(M5︰11)相同[3]。因此推测ⅡM17应为五代时期墓葬。

ⅡM29是一座夫妻合葬砖室双室墓,其中东室保存较差,西室墓室保存完好,平面呈船形,单室,结构简单,不见排水沟壁龛等附属设施,符合五代船形砖室墓的特征。出土铜钱为开元通宝、乾元重宝,可以确定墓葬时代的上限为晚唐时期。西室墓室形制与灌云罗祖庙五代墓M15[4]相同。出土瓷盒ⅡM29︰4和江苏扬州南唐田氏纪年墓[5]出土的瓷盒M1︰4相同。出土瓷执壶ⅡM29︰2与江苏连云港1982年海州大成砖厂出土瓷执壶M1︰1[6]及海州刘顶五代墓[7]出土瓷执壶釉色、器型相同。另外ⅡM29西室的棺木结构与武汉阅马场杨吴乾贞二年五代墓[8]相同。因此将ⅡM29的墓葬年代定为五代时期。

ⅡM30墓室平面呈倒扣的船形,是典型的船形砖室墓。据傅亦民的研究,长江下游地区船形砖室墓始见于吴末晋初,一直延续到北宋晚期消失,可分为四期。其中鼎盛期为晚唐五代时期,最迟在五代时期还分前后两室,有类似棺床的附属设施[9]。而ⅡM30墓室,高度不一,可分为前后两室,前室狭小较低,后室宽敞高出,后室放置棺木,符合五代时期船形砖室墓的特征。另外由于被盗严重,墓室内出土器物较少,但墓室内出土随葬的瓷盏托与浙江临安五代康陵出土瓷盏托[10]相似。出土瓷壶ⅡM30︰1与同期发现的五代墓ⅡM32出土瓷壶ⅡM32︰7釉色及形制相同。在填土中出土的瓷碗,有晚唐五代风格,器壁较厚,多施半釉,较为粗糙,以饼状足、玉璧底为主,多数碗内底部残留一圈仰烧支钉或托珠痕。因此推测ⅡM30墓葬时代为五代时期。

ⅡM31是一座石顶砖室夫妻合葬墓,上石板盖顶,下砖砌墓室。出土的铜钱为开元通宝、乾元重宝,可以确定墓葬时代上限为晚唐时期。而出土的“千秋万岁”铭文铜镜是典型的五代时期铜镜,与海州杨吴大和五年五代墓[11]出土铜镜及扬州杨吴李娀墓[12]出土铜镜M18︰11相同。出土的瓷钵ⅡM31︰4与江苏仪征都市枫林墓群五代墓M22[13]出土瓷钵M22︰4相同。因此将ⅡM31墓葬时代定为五代时期。

图二二//出土铜钱拓片

ⅡM32是一座船形砖室墓,东侧被北宋时期墓葬ⅡM33打破,说明其墓葬年代不晚于北宋时期。ⅡM32保存完整,墓室规模较大,单室,棺外有头厢,东西壁各有一个壁龛,放置木俑,木俑制作粗糙,人物偏胖腴,发饰及冠饰造型有晚唐五代风格。该墓墓葬形制及结构与海州杨吴大和五年五代墓[14]相同。棺木的结构特征与扬州地区秋实路M5五代墓[15]、谢俯军五代墓[16]、南唐田氏纪年墓[17]发现的五代时期棺木相似。同时ⅡM32出土的钗、簪等首饰,有晚唐五代流行的首部镂空剪纸式工艺特征[18],与南唐田氏纪年墓[19]出土的鎏金铜步摇、银钗等首饰造型和工艺相同。出土铜钏ⅡM32︰19与1982年海州大成砖厂出土银钏M1︰11[20]相同。出土瓷奁ⅡM32︰9与海州杨吴大和五年五代墓[21]出土瓷奁相同。另外,根据出土铜钱为开元通宝、乾元重宝,可以确定墓葬时代的上限为唐代晚期。因此推测ⅡM32墓葬年代为五代时期。

ⅡM36是一座竖穴土坑单棺墓,棺外有一头厢放置瓷罐、瓷碗等随葬品,这种墓葬形制在扬州地区五代墓[22]中较为常见。出土的花瓣形钗首银钗ⅡM36︰8与浙江临安晚唐水丘氏墓[23]出土金钗临M24︰77、浙江长兴县下莘桥晚唐银器窖藏[24]出土银钗形制相同,出土的瓷碗ⅡM36︰1、5,采用仰烧工艺,饼状足底,足跟斜削一圈,施半釉,有明显的五代特征,出土的瓷钵ⅡM36︰10与1982年海州原大成砖厂出土瓷钵M1︰2[25]相同。因此推测ⅡM36墓葬年代为五代时期。

ⅠM21是一座石顶砖室单棺墓,上有石板盖顶,下有砖砌墓室。墓室南宽北窄,南宽处有一头厢放置瓷壶、瓷碗等随葬品。墓葬形制与1982年海州大成砖厂五代墓M1[26]相同。出土的开元通宝铜钱ⅠM21︰9-1背面有一“梓”字,是典型的唐会昌年间剑南东川梓州铸造的开元通宝,从而可以确定墓葬时代的上限为晚唐。最主要的是ⅠM21出土的“官都省铜坊匠人谢昭”铭文镜ⅠM21︰18是一枚典型的五代时期南唐尚书省下辖的官营制镜作坊铸造的铜镜。因此将ⅠM21墓葬时代定为五代时期。

虽然以上墓葬根据墓葬形制及出土器物特征,初步断定年代为五代时期。但由于缺乏明确的纪年出土物,加之墓葬形制及出土物有一定滞后的延续性,时代特征不明显,部分墓葬年代可能存在属于唐末至五代初和五代末至北宋初过渡时期的现象。此次发掘的五代墓突出的特点是在墓室内的棺外留有一空间作头厢,放置瓷罐、瓷壶、瓷碗等随葬品,碗多叠摞覆盖在罐或壶之上,多数墓葬墓底铺砖或头厢内铺砖。

所发现的宋代墓葬较五代墓葬有明显的不同特征。宋代墓葬墓室变狭窄,墓室内头厢趋于简化消失,墓底不铺砖。墓室砌法较粗糙,普遍采用两种以上规格的砖块砌造,尤其较多使用青灰色小条砖,小型墓葬则多使用碎乱砖。宋墓内多出土典型的宋代器物,且多数墓葬出土有北宋时期铜钱,更便于确定墓葬时代。

ⅡM4打破东汉墓ⅡM11并被清代墓ⅡM7所叠压,是一座双室合葬砖室墓。墓室使用3种规格砖砌成,以小条砖为主。墓室平面呈长梯形,在双室间的隔墙上留有相通的孔洞,这种双室合葬墓留有孔洞的做法,始于北宋[27]。ⅡM4墓葬形制与繁昌象形山宋墓[28]相同。墓葬破坏严重,残存墓底,出土物仅有铜钱和棺钉,出土的铜钱最晚的为宋哲宗时期铸造的“元祐通宝”。因此将ⅡM4墓葬年代定为北宋晚期。

ⅡM18是一座长梯形砖室墓,墓室使用方砖砌成,比较狭小,其建造方法可能是木棺放入后,再贴棺外用砖叠砌墓室,砖壁近平直,叠涩内收不明显。墓葬形制与山东梁山薛亥墓地北宋墓葬M51[29]相似。出土的方形铜镜ⅡM18︰6,器小壁薄,小钮,是一种常见的宋代铜镜。出土的陶盆ⅡM18︰10,与江苏东台辞郎村遗址宋代地层出土陶盆(DG5︰13)[30]相似。出土的铜钱时代最晚的是宋神宗时期铸造的“元丰通宝”。因此推测ⅡM18墓葬时代为北宋晚期。

ⅡM41是一座石顶砖室墓,上有石板盖顶,下为砖石混合砌造墓室。墓室内用砖多碎乱砖,不规整,主要墓砖为典型的宋代小条砖。墓葬形制与1973年海州大成砖厂宋墓M5相似[31]。出土的瓷碟ⅡM41︰6与江苏连云港韩李宋墓出土瓷碟M1︰9[32]相同。出土的苹果形瓷盒ⅡM41︰9是北宋时期常见的仿花果形瓷盒。ⅡM41打破五代墓ⅡM38和东汉墓ⅡM2,可以确定墓葬年代不早于五代。所随葬的铜钱最晚的为宋哲宗时期铸造的“元祐通宝”。因此将ⅡM41墓葬年代定为北宋晚期。

(二)几点认识

1.朐山县古城与张庄墓地

今连云港海州地区,在唐宋时期称朐山县,为海州治所。五代时期朐山县先属杨吴政权,后随南唐代吴,朐山县归南唐,后周世宗显德五年(958年)南唐割让江北诸州县于后周,朐山县归后周管辖。北宋建立后,海州属淮南东路管辖。据清《嘉庆海州直隶州志》等记载,明清海州古城在唐宋时期朐山县古城旧址基础上扩建而成。海州张庄墓地位于朐山县古城外东南方向。1953年,在邻近的东门玉带河发现五代杨吴大和五年墓[33];1973、1982年,在邻近的大成砖厂曾发掘过十几座五代至宋代墓葬[34],部分墓葬形制及出土物与张庄墓地相似,推测这些墓葬原本为张庄墓地的重要组成部分。此次张庄墓地发现的五代、北宋时期墓葬,数量较多、分布密集,排列无规律,部分同时期墓葬墓向相差较大,部分墓葬存在打破关系。从墓葬的形制和出土文物综合来看,既有规模较小的小型平民墓葬,也有少量规模较大的社会中层人物的墓葬,可见这里是当时古城东南城外一处通用杂糅的百姓墓地。

2.出土器物特征

此次发掘的31座五代、北宋时期墓葬,共出土器物200余件(套),主要器物类别有漆木器、陶器、瓷器、铜器、银器等,以瓷器及铜器为主。不见其他地区同时期墓葬常见的墓志或买地券。五代墓出土的瓷器器形有罐、壶、碗、钵、执壶、盒、盂、奁,以罐或壶+碗+钵为常见瓷器组合。釉色有青釉、黄白釉、青白釉、黄釉、黑釉、绿釉、酱釉,以青白釉、青釉、绿釉为主,多施半釉,釉不及底,部分脱釉严重,瓷胎较粗糙,以灰胎或黄白胎为主。碗底部多残留仰烧支钉痕,多矮圈足底或假圈足饼状足底、玉璧底。特别是五代墓中出土的一种罐形壶最为特殊,形体及大小似罐,但有短流壶口及鋬手。宋代墓出土瓷器较五代墓出土瓷器精致,釉色有青釉、白釉、青白釉、黄釉、黑釉,以白釉、青白釉为主,全身施釉,釉色莹润。胎较薄,以白胎为主,碗底少见仰烧支钉痕,圈足较高,不见饼状足底。宋代墓出土的瓷器器形新增盏、碟、盘,已不见瓷奁,以罐+碗或盏+钵为常见瓷器组合。总体而言,这31座墓葬出土的瓷器窑口众多,有越窑、寿州窑、定窑、邢窑、博山窑、湖田窑等五代到宋代的几大窑系、窑口的主要产品,证明五代至北宋时期海州是一处较繁荣的商业贸易中心,汇集了当时全国众多窑口产品。此外,所发现的五代至宋代墓葬随葬的罐、壶的系在下葬前均被敲掉,这种现象在连云港[35]及淮安地区同时期的墓葬中十分常见[36],可能是连淮地区该时期葬俗的一个表现。

3.棺具及墓葬形制特点

ⅡM32、ⅡM29西室棺木保存较好,能清楚地看到棺木的结构。棺木整体呈船形,头高尾低,两边侧板短,盖板、底板长,特别是底板突出一大截,上面放置瓷执壶、瓷碗等随葬品,相当于一独立空间,有研究认为“其使用功能、形制风格与唐代长方形砖室墓内的甬道相似,应是承袭其葬俗变化而来的”[37]。且两具棺木棺底板较厚,类似须弥座,下有两根竖向的枕木垫底,使棺木整体抬高,一定程度上起到棺床的作用。

此次发现的五代至北宋时期墓葬,墓葬形制特殊多样,有土坑墓、砖室墓及砖石混合结构墓三大类,以砖室墓为主。既有南方长江中下游地区流行的船形砖室墓,也有北方地区常见的砖石混合结构墓,墓葬形制融合了南北方的特点。而出土的器物,种类丰富,特别是瓷器,涵盖南北多个窑口。这种墓葬形制和出土文物的多样化和南北交互现象,从侧面反映出连云港地处南北要冲,五代至宋时期南北方文化在此交融的特点。

海州张庄墓地发现的这批五代、宋代墓葬是连云港地区迄今发现的规模最大的墓群。所发现的墓葬形制特殊多样、出土器物种类丰富、建筑工艺脉络清晰,为研究连云港海州地区五代至宋时期的历史文化面貌和社会经济发展水平及丧葬习俗提供了丰富的资料。

(附记:本次发掘项目负责人惠强;发掘惠强、朱良赛、杜平、赵旭;绘图朱良赛、惠强;整理朱良赛、杜超、薛丽丽;修复朱伟、王磊、吕增福;摄影杜平、张璞;拓片徐丹、薛丽丽、涂林林。)